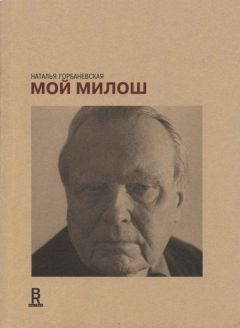

Читать книгу "Мой Милош"

Автор книги: Наталья Горбаневская

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Почему не признаться, что я не пошел в моей религиозности

дальше Книги Иова?

С той разницей, что Иов считал себя невинным,

я же возложил вину на свои гены.

Я не был невинным, хотел быть невинным, но не мог.

Насланное на меня несчастье терпел, не проклиная Бога,

раз уж научился не проклинать Бога за то,

что сотворил меня таким, не другим человеком.

Несчастье было, думаю, наказаньем за то, что существую.

День и ночь задавал я Богу вопрос: Почему?

Так до конца и не уверен, понимаю ли

Его неясный ответ.

Если б я не приобрел обширных познаний о том,

что называется гордостью, гордыней, тщеславием,

Я мог бы всерьез принимать зрелище, завершаемое не столько

спуском занавеса, сколько громом с ясного неба.

Но комизм этого зрелища так несравненен,

что смерть выглядит неуместным наказаньем несчастным куклам

за их игры самохвальства и вероломные успехи.

Я думаю об этом с печалью, видя себя

посреди участников забавы.

И тогда, признаюсь, трудно мне верить в бессмертие души.

Ну да! надо умирать.

Смерть огромна и непонятна.

Тщетно в день Поминовения мы хотим услышать голоса

из темных подземных краев, Шеола, Аида.

Мы играющие кролики, не сознающие, что пойдут под нож.

Когда останавливается сердце, наступает ничто,

говорят мои современники, пожимая плечами.

Христиане утратили веру в грозного Судию,

осуждающего грешников на котлы с кипящей смолой.

Я получил пользу от чтения Сведенборга,

У которого ни один приговор не произносится свыше,

А души умерших тянет как магнит к подобным им душам

Их карма, как у буддистов.

Я чувствую в себе столько непроявленного зла,

что не исключаю попадания в ад.

Он наверное будет адом художников,

То есть людей, которые совершенство произведения

Ставили выше, чем свои обязанности супругов, отцов,

братьев и сограждан.

Снился мне сон о трудной для перехода границе,

а границ я перешел немало, несмотря на стражников

государств и империй.

Этот сон был без смысла, ибо он был о том,

что всё хорошо, пока нам не придется

перейти границу.

По эту сторону зеленый пушистый ковер,

это кроны тропического леса,

парим над ними мы, птицы.

По ту сторону ничего такого, что мы могли бы

увидеть, тронуть, услышать, отпробовать.

Мы отправляемся туда мешкая, словно эмигранты,

не чающие счастья в далеких краях изгнания.

Чтобы наконец представить себя как наследника мистических лож,

а также как человека иного, нежели в легенде.

Будто бы тот, кто родился в рубашке и кому всё удается,

собирал я почести в долгой трудовой жизни.

На самом деле всё происходило совершенно не так,

но из гордости и стыда я воздерживался от признаний.

В школьные годы на грубом футбольном поле я счел

себя неспособным к борьбе и рано начал устраивать

эрзац призвания.

Потом я пережил настоящие, не в грёзах, трагедии,

тем трудней переносимые, что не чувствовал себя невиновным.

Я научился переносить несчастье, как переносят увечье,

но читатели это редко могли из моих сочинений угадать.

Только темная тональность и склонность к особому,

почти манихейскому варианту христианства

могли навести на нужный след.

Надо прибавить запутанность этого индивида в историю

двадцатого века, нелепость его поступков

и серию чудесных спасений.

Как будто эрзац призвания был утвержден

и Господь Бог требовал, чтобы я доделал дело.

Я трудился и искал величия, недостижимость его

объясняя пустыми временами.

Находя его у других, иногда у себя,

я был благодарен за дар участия

в необычайном Божием замысле о смертных.

Постарайтесь понять маловеров.

И я день верую, а день не верую.

Но мне хорошо в молящейся толпе.

Веруя, они помогают мне верить

в их, непостижимых существ, существованье.

Я помню, что они были сотворены не слишком ниже

небесных сил.

Под своим уродством, клеймом практичности,

они чисты, в их горле, когда они поют,

бьется пульс восторга.

А больше всего перед статуэткой Богоматери,

так вылепленной, как Она явилась ребенку в Лурде.

Разумеется, я скептик, но вместе с ними пою

и тем одолеваю противоречие

между частной религией и религией обряда.

Красивая Дама, Ты, что явилась детям в Лурде и Фатиме.

Больше всего, как рассказали дети, их поразило,

до чего Ты несказанно прекрасна.

Будто Ты хотела напомнить, что красота —

один из компонентов мира.

Что могу подтвердить, ибо в Лурде я был

паломником у грота, где шумела река

и на чистом небе над горами виднелся узкий серп месяца.

Ты стояла, говорят дети, над небольшим деревцем,

но Твои стопы возносились сантиметров на десять

над его листвой.

Твое тело было не призрачным, а из нематерьяльной материи,

и можно было сосчитать пуговки на Твоем платье.

Я просил у Тебя чуда, но в то же время сознавал,

Что пришел из страны, где Твои святые места – средство

укреплять национальный мираж и прибегать

под Твою, языческой богини, защиту

от нашествия врага.

Мое присутствие здесь было замутнено

Долгом поэта, которому не дозволено льстить

народным фантазиям.

Но я жажду остаться верным Твоему непостижимому помыслу

Явиться детям в Лурде и Фатиме.

2000

Стихотворения

Campo Di Fiori

В Риме на Кампо ди Фьори

Корзины маслин и лимонов,

Булыжник вином забрызган

И лепестками цветов.

Креветок розовых груды

На лотках у торговок,

Черного винограда

Охапки и персиков пух.

Здесь, на Кампо ди Фьори,

Сжигали Джордано Бруно,

Палач в кольце любопытных

Мелко крестил огонь,

Но только угасло пламя —

И снова шумели таверны,

Корзины маслин и лимонов

Покачивались на головах.

Я вспомнил Кампо ди Фьори

В Варшаве, у карусели,

В погожий весенний вечер,

Под звуки польки лихой.

Залпы за стенами гетто

Глушила лихая полька,

И подлетали пары

В весеннюю теплую синь.

А ветер с домов горящих

Сносил голубками хлопья,

И едущие на карусели

Ловили их на лету.

Трепал он девушкам юбки,

Тот ветер с домов горящих,

Смеялись веселые толпы

В варшавский праздничный день.

Мораль извлекая, скажут,

Что римляне ли, варшавяне

Торгуют, смеются, любят

Близ мученического костра.

Другие, возможно, скажут

О бренности мира людского,

О том, что забвенье приходит

Прежде, чем пламень угас.

Я же тогда подумал

Об одиночестве в смерти,

О том, что, когда Джордано

Восходил на костер,

Не нашел ни единого слова

С человечеством попрощаться,

С человечеством, что оставалось,

В человеческом языке.

Спешили хлебнуть винишка,

Торговать мясцом осьминогов,

Корзины маслин и лимонов

Плыли в шуме толпы.

И он был от них далеким,

Как будто прошли столетья,

А им и мгновенья хватило

Взглянуть на последний взлет.

И эти – одни в своей смерти,

Уже забытые миром.

Как голос дальней планеты,

Язык наш уже им чужд.

Когда-то всё станет легендой,

Тогда, через многие годы,

На новом Кампо ди Фьори

Поэт разожжет мятеж.

Варшава – Страстная неделя, 1943

Напоминание

И острова минули мы,

И вёсны миновали,

И девушек, как персик

В пуховых щек овале.

Заискрились, мелькнули

Средь зелени неоны.

А с гор лились ручьями

Гитары перезвоны.

Тут губы в поцелуе

Над счетчиком мгновений

Проехали асфальтом

Под памятников тени.

Аэропортов полночь

Сияла с самолета.

О Греции, о Греции

Здесь разве помнит кто-то?

Наш мир, что несомненно,

К благому изменился.

Блистающей машине

Подчинена землица.

Несчастье навещает

Несчастнейшие страны,

А мы, мы каждый счастливы,

Мы без вины, без раны.

Судьба к ним затеряет

Запутанные тропы,

И отделил нас океан

От той дурной Европы.

И кораблям свысóка

Дает сигнал Свобода

О Греции, о Греции

Здесь разве помнит кто-то?

А что война за морем

Горит кровавым солнцем?

Да это лишь встречается

Среди отсталых горцев.

У них одно имущество —

Накидка из овчины,

И жизнь отдать задешево

Жалеть им нет причины.

Ну, варвары, способны лишь

Расправиться кроваво,

Да им ли демократия,

Им ли закон и право?

Дождь выпал, на Олимпе

Клубился ветер дымный,

Очередями краткими

Играли пули гимны.

На скалах эхо пушек

Отмеривало время

Тем, кто не знает, как так

Он без вины задремлет.

Они же, хоть виновны,

Давали, что имели:

Накидку и цепочку

Кораллов с губ в ущельи.

Дождь отмывает пятна,

Ложатся в землю-камень,

Кто ж не забыл о Греции?

А траурная матерь.

Скажи мне, как измерить

Дел наших смысл и норов:

На пристанях богатствами,

Ценой ли договоров?

Иль что ни день гасимым

Светильником надеи,

Что нации на лучшие

И худшие не делит?

Так замолчи, не говори,

Что бьются государства,

Не то тебе из этих гор

Ответит праха горстка.

И потому-то не забыть

Страну того удела,

Что т а м, что начиналось там

Наше общее дело.

Вашингтон, 1947

«Ты человека простого измучил…»

Ты человека простого измучил

Да над его же мученьем хохочешь

И со своими шутами хлопочешь

Зло и добро обессмыслить получше.

Хоть бы и все пред тобой на колени,

Рады, что шкура цела, упадали,

Оды чеканя тебе и медали, —

Ты не надейся на успокоенье.

Все позабудут – запомнит поэт.

Можешь убить его – явится новый.

Будет записано дело и слово.

Лучше уж выбери крепкий еловый

Сук, и веревку, и зимний рассвет.

Вашингтон, 1950

Баллада

Ежи Анджеевскому

На равнине дерево сухое.

Мать сидит в его тенёчке малом.

Облупляет вареное яичко,

Запивает чаем из бутылки.

Видит город, никогда не бывший.

В полдень башни и стены так и блещут,

Смотрит мать на голубиную стаю,

С кладбища до дому возвращаясь.

Позабыли, сынок, позабыли.

Из друзей тебя никто не вспоминает.

Ребятишек народила невеста,

О тебе уж не подумает ночами.

Памятники стали по Варшаве,

Твое имя не выбито на камне.

Только мать, пока жива еще, припомнит,

Как смешон ты был и прямо как ребенок.

Под землею Гайцы, под землею,

Уж навеки двадцатидвухлетний.

И без глаз он, и без рук, без сердца,

Ни зимы не знает и ни лета.

Что ни год река взрывает льдины,

Во бору подснежник расцветает.

Кувшины черемухой наполнив,

«Сколько лет мне, – спросят, – жить, кукушка?»

Под землею Гайцы – не узнает.

Что Варшава битву проиграла.

Баррикаду, на которой умер,

Разобрали потресканные руки.

Красной пылью окрашивался ветер,

Дождь прошел, и соловей защелкал,

Каменщик орал под облаками,

Кверху дом подтягивая новый.

– Говорят, сынок, стыдиться надо,

Не за правое, мол, дело бился.

Мне ли знать, пускай Господь рассудит,

Раз нельзя поговорить с тобою.

В пыль цветы твои поискрошились,

Это засуха, единственный, прости мне,

Мало времени, а воду издалёка

Надо брать, когда сюда приходишь.

Мать под деревом платок оправляет,

Светят в небе голубиные крылья.

Загляделась, задумалась матерь,

А простор такой высокий, высокий.

Уезжает к городу трамвайчик,

Парень с девушкой мчатся вдогонку.

Мать и думает: поспеют – не поспеют?

Добежали. И вошли на остановке.

1958

Ars Poetica?

Вечно стремился я к форме более емкой,

что не была бы ни слишком поэзией, ни слишком прозой

и позволяла бы пониманье, не обрекая

автора и читателя на высочайшие муки.

В самом существе поэзии есть непристойное нечто:

из нас возникает вещь, о коей не знали мы, что есть она в нас,

и мы моргаем, словно из нас выпрыгнул тигр

и стал на свету, хлеща хвостом по бокам.

Потому справедливы речи, что поэзию диктует некий дух,

но не стоит спешить с завереньем, что этот дух – ангел.

Трудно понять, откуда такая гордыня поэтов,

коли столь часто стыдятся, едва обнаружив слабость.

Какой человек разумный захотел бы стать вотчиной духов,

что им правят, как своим домом, из него кричат чужими языками,

а вдобавок, словно еще мало украсть его рот и руку,

своей корысти ради меняют его судьбу?

Ибо то, что болезненно, то и ценится нынче,

кто-то подумает: я, мол, шучу

или же изобрел еще одну манеру

превозносить Искусство с помощью иронии.

Некогда люди читали только мудрые книги,

помогающие перенести боль, а также несчастье.

Но это не то же самое, что перелистывать тысячу

творений родом прямо из психбольницы.

А мир-то вовсе не тот, чем чудится нам,

и мы вовсе не те, что в нашем бреду.

Так-то вот люди хранят молчаливую вежливость,

завоевывая уважение родственников и соседей.

Польза поэзии в том, что она нам напоминает,

как нелегко остаться тем же, самим собой,

ибо наш дом распахнут, нету ключа в дверях,

а незримые гости ходят туда-сюда.

То, что я тут рассказал, не поэзия, да, согласен.

Ибо можно писать стихи только редко и неохотно,

по крайней нужде и с тою надеждой,

что добрые духи, не злые, выбрали нас инструментом.

Беркли, 1968

Моя верная речь

Моя верная речь,

я тебе служил.

Что ни ночь, подставлял тебе мисочки с красками,

чтобы дать тебе душу, снегиря и кузнечика,

сохраненных в моей памяти.

Так прошло много лет.

Ты была моей родиной, ибо не стало другой.

Я надеялся, ты еще будешь посредницей

между мной и добрыми людьми,

хоть бы двадцать их было, или десять,

или даже еще не родились.

Теперь я, признаюсь, не уверен.

Временами жизнь мне кажется прошедшей впустую.

Ибо ты стала речью подонков,

речью неразумных, ненавидящих

себя чуть ли не больше, чем всех чужеземцев,

речью доносчиков,

речью помешанных,

заболевших своей невиновностью.

Но без тебя – кто я?

scholar в отдаленной стране,

a success, без униженья и страха.

Ну правда, кто я без тебя?

Философ – как первый встречный.

Понимаю, это мне в поученье:

ореол индивидуальности отнят,

Главный Льстец подстилает ковер багряный

Грешнику из моралите,

а в то же самое время волшебный фонарь

отбрасывает на полотно картины людских и божеских страданий.

Моя верная речь,

может, это все-таки мне должно тебя спасать.

Так что буду и дальше подставлять тебе мисочки с красками,

по возможности чистыми и яркими,

потому что в несчастьи надобна какая-то гармония и красота.

Беркли, 1968

Чтение

Ты спросил меня, что за прок в греческом чтеньи Евангелий.

Я отвечу, что нам пристойно пальцем водить вдоль строк,

Где литеры вековечней, чем высеченные в камне.

А также медленно-медленно выговаривать гласные,

Познавая подлинное достоинство языка.

Прикованному вниманью увидятся те времена

Вчерашнего дня не дальше, хоть нынешних кесарей лики

Другие на динариях. Продолжается тот же эон,

Те же и страх, и жажда, хлеб, вино и маслины

Означают всё то же. И прежняя шаткость толпы,

Жадной до чудес. Даже обряды и нравы,

Свадебные пиры, оплакиванье умерших

Отличаются только с виду. И в те времена, например,

Было полно таких, называемых в оригинале

Daimonizomenoi, то есть беснующихся

Или же бесноватых (ибо словцо «одержимый»

У нас в языке укрепилось по фантазии словаря).

Судороги, и пена на губах, и скрежет зубовный

В те времена не считались знаком таланта.

Не было у бесноватых журналов или экранов,

Изредка лезли они в искусство и в литературу.

А все-таки притча о них остается в силе:

Владеющий ими дух может войти в свиней,

И те, пораженные столь внезапным столкновеньем

Двух различных натур, дьявольской и своей,

Прыгают в воду и тонут. Снова, и вновь, и опять.

Так на каждой странице неутомимый читатель

Видит двадцать веков, словно двадцать дней,

Устремленный к пределу давний и всё тот же эон.

Беркли, 1973

Из книги «Хроники»

(Париж, «Институт литерацкий», 1987)

От переводчика: Я стараюсь не переводить то, что уже переводилось: русского Милоша, как я уже писала (см. статью «Человек-эпоха»), у нас не так много, чтобы позволять себе роскошь переводить заново. К сожалению, у меня во время работы не было антологии В. Британишского и Н. Астафьевой, так что я не могла сверить, чтó из книги «Хроники» раньше перевел Владимир Британишский. Уже переведя ряд стихов, я нашла на сайте «Журнального зала» небольшую подборку переводов Британишского из Милоша и обнаружила, что одно стихотворение («Родословная») я переперевела, а путем электронной переписки с московским коллегой выяснила, что в антологии есть стихотворение «Тревога-сон». Но уж раз дело сделано, решила печатать и эти переводы. В подборке Британишского (Старое литературное обозрение. 2001. №1/277) есть еще одно стихотворение из «Хроник» – «1911 год».

Несколько переводов из сборника «Хроники» читатель может найти в единственном русском избранном Милоша – «Так мало и другие стихотворения» (М.: Вахазар, 1993): «Только это» и «Признание» (пер. М. Осмоловской), «Мария Магдалина и я» (пер. А. Гелескула), «Те голоса, которые мной говорили…» (пер. Г. Ефремова), «За Уралом» (пер. С. Свяцкого).

Книга «Хроники» принадлежит к тем формам или жанрам, о которых я писала в вышеупомянутой статье: стихи нередко выходят за рамки собственно стихов (тут характерен конец стихотворения «За Уралом» – верлибр сменяется драматургической прозой диалога и завершается чисто прозаической концовкой, выдержанной в духе сухого комментария, но притом трагической), перемежаются «стихотворениями в прозе» и «прозой в прозе». То, что остается стихами и написано, как правило, верлибром, нередко тяготеет к польской силлабике, вводя то еле, а то и отчетливо слышную цезуру, становясь почти или вполне белыми стихами (что замечательно получилось у Анатолия Гелескула в переводе стихотворения «Мария Магдалина и я» и что я как раз попыталась сделать в переводе «Родословной»).

Мне хотелось бы, чтобы читатель этой подборки не только прочел неизвестные ему стихотворения, но и слегка ощутил характерную для Милоша структуру книги.

Время года

В тишине безграничной моего любимого месяца

Октября (багрянец кленов, бронза дубов, на березах

Еще там и сям светло-желтый лист)

Праздновал я остановку времени.

Обширное царство мертвых начиналось повсюду:

За поворотом аллеи, за газонами парков,

Но я не обязан был входить – оттуда меня не звали.

Моторные лодки на берегу, тропинки в хвое,

Река текла в темноте, ни огня по другую сторону.

Я собирался на бал дýхов и чародеев,

Куда является делегация в париках и масках

И танцует неопознанной в хороводе живых.

* * *

О безграничный, о неисчерпаемый, о несказуемый мир форм.

Как же я шел бы к тебе с философией, если ее силлогизмы взаимно опровергались и я остался столько же умным, как был, прежде чем углубился в ее тома. Как же я шел бы к тебе с нравственностью, если это значило бы, что я вопрошаю о нравственности или безнравственности дерева или камня. Когда-то я воображал, что в старости мы размышляем над тем, что вечно, вознесено над преходящим, но вижу, что всё иначе, что всё мое внимание обращено к мимолетному. На упрек, что я не умею постепенно возноситься к трансцендентности, отвечаю, как классики дзэна: мимолетное и вечное – это, быть может, две стороны одного и того же листа.

О безграничный, о неисчерпаемый, о несказуемый мир форм. Предстояло раздраться завесе, а мне тогда – познать тайну. Но поздно уже, и всё открыто или никогда не откроется. А я стараюсь день за днем избавиться от слов, которые до сих пор употреблял, и назвать то, что теперь я мыслю и чувствую – что ускользает от моих прежних слов. И кажется мне временами, что вся моя жизнь состояла в таком стремлении проникнуть по ту сторону слова, но по той же причине мои книги – всего лишь след движения вперед, или, по мне, всегда недостаточно голы. Новые упражнения в стиле, готовящие окончательный вариант, который не наступит.

1985

Разговор о славеДовод

– Читали они, учили же о зрелище тщеславия.

И попусту: отнюдь их это не исцелило.

Готовы за грохот хвалы отдавать наслажденье

Кровавым бифштексом, и женским лоном, и даже

Отдачей приказов другим. Отрекаясь,

Лишь бы им остались: имя, венец, память.

– Тебе-то хорошо, ты-то этим сыт,

Лавры засушил, почести собрал,

Доброе, дурное ли скажут – а тебе все равно,

Потому что ты и так торжествуешь.

– Нет, не поэтому. Вечно, что ни день, что ни час,

Со мной недружелюбное и острое сознанье.

Не оставляет ночью, истерзывает сны.

То есть я знаю столько, что лучше бы закрыть лицо.

Монархи

Тот, кто долго живет, размышляет о временах года,

О том, что их так много, каждый раз других.

Угадать пытается, кем он был в такой-то год и месяц,

Как тогда он видел мир и что понимал.

Особое, невозвратимое каждый раз понимание,

Хотя прибавляется разве что по одной линии, тени.

Отсюда – серьезный довод в пользу бытия Божия,

Ибо только Он способен составить перечень боли,

Смирения, блаженства, ужаса и экстаза.

Монархи выбрали остров тюрьмой Наполеону, поделили страны и установили свой порядок, обещая взаимную вооруженную помощь против заговорщиков и бунтарей. Добывали руду и каменный уголь, строили дороги и мосты, железные дороги соединили столицы. Паровозы, извергавшие пар, пробегая по лесам с ревом и грохотом, были предметом страха и поклонения, так же, как котлы, клапаны, колеса, приводные ремни в машиностроительных цехах. Керосиновая лампа под зеленым стеклянным абажуром начала заменять свечи и лучины, по улице большого города вечером шел человек с длинным металлическим прутом и зажигал газ в фонарях. Неисправимые мечтатели призывали народы восстать против подлой тирании сильных мира сего, власть и всяческие богатства предержащих. Наступал год, когда сражались на баррикадах, но отголосок сразу утихал, и дальше тянулся век империй на всем континенте от Атлантического до Тихого океана. Каждую зиму тысячи мастерских на чердаках или в подвалах готовили бальные платья, закалываемые перед зеркалом портнихой, которая стояла на коленях с булавками во рту. Поверили в Прогресс и открыли, что человек происходит от обезьяны. Всё больше развивались неизвестные предкам гуманные чувства, всё выше становилось просвещение, искоренявшее предрассудки и суеверия, в библиотечных залах загорелось электричество, по дну моря укладывали кабель для разговоров между материками, право и независимые суды защищали граждан, земля шла к победе парламентов и всеобщему миру.