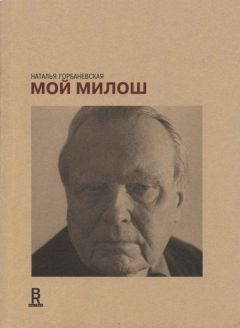

Читать книгу "Мой Милош"

Автор книги: Наталья Горбаневская

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

(1913)

Родословная

Оркестр настраивал инструменты, чтобы играть «Весну священную».

Слышите шествие свистулек, грохот барабанов и меди?

Дионис наступает, из долгого изгнанья возвращается Дионис,

Кончилось царствование Галилеянина.

А Он, всё бледнее, бесплотнее, луннее,

Развеивается, оставляя нам темные соборы

С цветною водой витражей и звонком к Пресуществлению.

Благородный Равви, объявлявший, что будет жить вечно

И спасет Своих друзей, пробуждая их из праха.

Дионис наступает, сияет оливковым золотом в развалинах неба.

Крик его, наслажденья земного, разносит эхо во славу смерти.

Яну Лебенстайну[29]29

Ян Лебенстайн – польский художник (1930—1999), с 1959 жил в Париже. Ему принадлежат, в частности, иллюстрации к Книге Иова в переводе Чеслава Милоша, а также витражи на тему Откровения Иоанна Богослова в католическом «Центре диалога», где всегда выступал Милош, приезжая в Париж, и в чьем издательстве выходили его библейские переводы. – НГ

[Закрыть]

Тритоны

У нас наверно много общего друг с другом,

У всех, что вырастали в городах барóчных,

Не вопрошая, а какой король построил

Костел соседний и княжны какие жили

Вон в том дворце, как звали скульпторов и зодчих,

Откуда прибыли, чем стали знамениты.

А мы футболили под стройной колоннадой,

Носясь вдоль эркеров и мраморных ступеней.

Потом милее стали нам скамейки в темных парках,

Чем чаща ангелов лепных над головами.

А все ж мы сохранили что-то: страсть к изгибам,

Огнеподобную спираль противоречий

Да женщин ряженье в богатство драпировок,

Чтобы скелет прибавил блеску пляске смерти.

(1913—1923)

Тревога-сон

Узнаю их. Стоят на палубе

Парохода «Correct», вошедшего в устье Енисея.

Этот чернявый, в автомобильной кожаной куртке, —

Лорис-Меликов, дипломат. Этот толстый, Востротин, —

Владелец золотых приисков и депутат Думы.

Рядом тощий блондин, мой отец. И костлявый Нансен.

Фотография висит в нашем виленском доме

На Подгорной улице, 5. Рядом с моими

Тритонами в банках. Что может случиться

За десять лет? Начало? Конец? мира.

Мой отец, времен до. Не знаю, зачем он ездил

Летом девятьсот тринадцатого в унылые пустоши

Северного сияния. Какое смешенье

Времен. И мест. Я здесь, неспокойный,

Посреди калифорнийской весны: не складывается целое.

Чего я хочу? Чтоб было. Что? Чего уж нету.

Даже твои тритоны? Даже тритоны.

(1918)

Из записной книжки офицера Вермахта Рудольфа Грёте

Орша – дурная станция. В Орше поезд может простоять и сутки.

И, может быть, в Орше я, шестилетний, потерялся,

А поезд с репатриантами тронулся, оставляя меня

Навсегда. И я будто понял, что стану кем-то другим,

Другого языка поэтом, с другой судьбою.

Будто угадывал свой конец на берегах Колымы,

Где бело дно моря от человеческих черепов.

И нашла на меня тогда великая тревога,

Та, которой предстояло быть матерью всех моих тревог.

Трепет малого перед большим[30]30

Курсивом – по-русски в тексте. – НГ

[Закрыть]. Перед Империей.

Той, что идет и идет на запад, вооруженная луками, секретами,

автоматами,

Подъезжая коляской, лупя кучера по спине,

Или джипом, в папахах, с картотекой занятых краев.

А я убегаю да убегаю, сто, триста лет,

По льду и вплавь, днем и ночью, лишь бы подальше,

Оставляя над родною рекой дырявый панцирь да сундук

королевских грамот,

За Днепр, потом за Неман, за Буг, за Вислу.

Пока не добегаю до города высоких домов и длинных улиц,

И тревога меня терзает, ибо куда мне, деревенщине, до них,

Ибо я лишь притворяюсь, что понимаю, о чем они рассуждают

так живо,

И стараюсь утаить от них свой стыд, свое пораженье.

Кто меня накормит, когда иду на пасмурном рассвете

С мелочью в кармане, на чашку кофе, не больше?

Беженец из призрачных государств, кому ты будешь нужен?

Каменные стены, равнодушные стены, ужасающие стены.

Не моего ума порядок, а ихнего.

Теперь уж соглашайся, не дергайся. Дальше не убежишь.

(1944)

1945 год

Белый город на равнине под высоким небом

День за днем стоит под тяжким пушечным обстрелом,

Линия домов от залпов крушится, чернеет.

Сыплет груз бомбардировщик. Сплошь да сплошь пожары.

Дым всё выше и всё гуще, до самого неба.

Стал столбом над горизонтом, черной вертикалью.

А людей не разглядеть мне в полевой бинокль.

Огнестрельного оружья треск очередями.

Но я знаю, чтó мы рушим. Малое свое.

Поколения обоев. Древности варений.

Запах капель от бронхита. Зеркала. Гребенки.

Чашки с блюдцами и вазы. Платья в нафталине.

Кровь, особенная жидкость, следа не оставит.

Вещи же в осколках живы. Через годы станут,

В металлических решетах слой земли просеяв,

Брать рукою осторожно крупицу фарфора.

Читая «Записную книжку» Анны Каменской

– Ты, последний польский поэт! – обнимал меня, пьяный,

Авангардист-коллега[31]31

Согласно сообщению Милоша в одном из его интервью, это был Адам Важик (1905—1982). До войны один из ведущих авангардистов, последователь французского сюрреализма, в послевоенные годы он стал одним из проводников соцреализма в польской поэзии, а затем первым «ревизионистом» – автором знаменитой «Поэмы для взрослых». – НГ

[Закрыть], в длинной армейской шинели,

Что пережил войну на востоке и там всё понял.

Не мог обучить его этому ни Гийом Аполлинер,

Ни манифесты кубистов и ярмарка улиц парижских.

Против иллюзий лучше всего – голод, терпенье, смиренье.

Воображали себе. А шел двадцатый век.

Слова в их прекрасных столицах всё те же с Весны Народов.

Но не они отгадали, чтó же будут отныне значить.

В степи, кровоточащие ноги обматывая онучей,

Осознал он пустую гордыню высокопарной мысли.

До горизонта – земля, плоская, неискупленная.

Над всяким народом и племенем становилась серая тишь.

После звона в барочных церквях. После руки на сабле.

После диспутов о свободной воле и парламентских соображеньях.

Я только моргал глазами, смешной и мятежный,

Один с Иисусе-Марией против нерушимой силы,

Потомок стрельчатых актов, золоченых скульптур и чудес.

И я знал: говорить я буду речью побежденных,

Что не прочнее реликтов, домашних обычаев,

Елочных игрушек и раз в году забавных коляд.

Читая осознал как она была богата а я беден.

Богата любовью и болью, плачем и снами, и молитвой.

Жила среди близких, мало счастливых, но помогавших друг другу,

Соединенных всё обновляемым на могилах пактом живых с умершими.

Ее радовали травы, полевые розы, сосны, картофельные поля

И запахи знакомой с детства земли.

Не была выдающимся поэтом. Но это справедливо.

Добрый человек не обучится хитростям искусства.

(Из книги «Дальние окрестности», 1991)

Из книги «Последние стихотворения»

От переводчика: Когда «Мой Милош» был уже составлен, вычитан, даже отправлен (в первом, неполном варианте) издателю, я вдруг испытала чувство, похожее на обиду. На себя, наверное.

В статье Мариана Стали о посмертном сборнике стихотворений Милоша я перевела то короткие, то побольше фрагменты стихотворений, но мне тогда и в голову не пришло заняться переводом целых стихотворений, кроме тех трех, которые прислала мне на перевод редакция «Новой Польши». Прислали три – ну, значит, и перевела три. Теперь я решила перевести целиком хотя бы те, что цитируются в статье Стали. Замечу, что переводить вырванные строчки – не то же самое, что переводить их же в контексте стихотворения, поэтому мне пришлось кое-какие цитаты в статье исправить в сравнении с первой публикацией. (Теперь эти стихи вместе с «Напоминанием», из которого я прежде тоже перевела лишь цитаты, напечатаны в «Новой Польше», в номере, вышедшем к столетию со дня рождения Чеслава Милоша). Зато оказалось, что два коротких стихотворения в статье Стали были приведены целиком, хотя из текста статьи это никак не вытекало.

Но на этом дело не кончилось. Когда уже шла верстка книги, у меня в Париже побывали литовцы, снимавшие со мной интервью о Милоше. И очень огорчились, что среди стихов из книги «Последние стихотворения» не оказалось «Доброты» – стихотворения Чеслава Милоша о его литовском родственнике, французском поэте Оскаре Милоше. И я огорчилась. А взявшись переводить «Доброту», нашла еще несколько стихотворений, которые мне очень захотелось перевести. Удалось мне перевести три (включая «Доброту»).

Стихи в этом разделе поставлены в том же порядке, в каком они напечатаны в посмертной книге.

Пан СырутьДевяностолетний поэт подписывает свои книги

Цирюльник пану Сырутю на смертном ложе

поставил клизму. Турбуленции тела

ваша милость храбро сносила до конца.

А не так-то легко избыть бытие

И уснуть навеки вплоть до воскресения.

Когда последняя косточка рассыплется

в сухую пыль

И деревни с городами исчезнут

Он будет глаза протирать

Не найдя никаких былых названий.

Вернется на землю пан Шимон Сыруть

ковенский судья, литовский мечник,

с титулом витебского кастеляна.

Но не в те переменённые края,

что, пожалуй, было бы несправедливо.

Под ногою ощутит он вдоль Невежа дорогу,

деревушку Гинейты и паром в Вилайнах приветит.

Через тысячу лет будет вызван на Страшный суд

пан Шимон Сыруть

Среди тех, кто жил потом. Родня и знакомцы,

Неживые как и он но под фамилией

Прозоры и Забеллы.

Снова паром на Невеже и Ясвойны, Шетейны,

И белый костел в Опитолоках.

А судили вашу милость за пристрастье

К чинам и учрежденьям,

Которые ничего не значат,

Когда города и деревни исчезнут.[32]32

набросок стихотворения, 2003

[Закрыть]

Без dajmonion’а

Ну так я вас пережил, мои враги!

Имена ваши мхом теперь порастают.

А как яростно вы лаяли в пылу травли

Предателя и выродка. Моралите говорит,

Что в конце всегда побеждает справедливость.

Ну, не всегда. Чуть послабже сердце,

Чуть поменьше выдержки, и трубы играют

Над бедным зайчишкой, а то и медведем.

Триумф не дает мне оснований гордиться.

Всего лишь одно из чудесных происшествий,

Вроде тех, что когда-то спасли меня

От Освенцима, как и (есть такие догадки)

От доли зэка где-нибудь на Воркуте.

Никакой своей заслуги я в этом не вижу.

Провидение бережет дураков и поэтов,

Как кто-то сказал. Компенсация вроде,

За то, что мы едва лишь игрушка

Таинственных сил, никому неизвестных,

И вменяемостью обладаем неполной.

Я верно служил польскому языку,

Для меня единственному из всех языков,

Он взывает, велит себя освящать,

А то питекантропы на нем говорят,

Которые мне отвратны, не скрою,

Но не меньше благих и чистых существ,

Чьи молитвы должны бы мир переменить.

Значит, польская речь – это долг,

А бывает – и страсть. Я ее не отдал бы

За шедевры наимудрейших стран.

Вы бывали правы, мои враги,

Указуя дрянные грёзы эгоиста:

Он нос задирал, он всех критиковал,

Нет чтоб с нами жить, он шел прямо к цели,

К этой своей славе, отгородившись гордыней.

Да, действительно, я свое написал.

Это значит всего лишь, что я сознаю´,

Как опасно это дело для души.

Изучите хотя бы горстку биографий.

Мой ровесник Анджеевский Ежи

Или мой земляк от невежских брегов,

Пан Витольд Гомбрыс, ангелами не были.

И даже, думая о них, о том, какими были,

Об их одержимостях и жалких приемах

Монструозного эго, о несчастьи,

Я испытываю жалость и – опасенье:

Может, и я таков же, как они,

Может, дубом притворялся, а был гнилушкой.

Что за ничтожество. Но оно прощено.

Ибо они пытались прыгнуть выше себя,

Тщетно меряясь с пророками ростом.

Теперь, в старости, стою перед свидетелями,

Которые живым уже невидимы,

Разговариваю с ними, окликаю по именам,

А моя рука в это время подписывает книги.

В тумане

Демон мой, ты уже две недели меня не навещаешь,

И я становлюсь кем был бы всегда без твоей подмоги.

Гляжусь в зеркало и немило мне мое лицо,

Память отворяется, а там страшно.

Помутнённый я и несчастный человек.

Совсем другим я останусь в своих стихах.

Хотелось бы остеречь читателей, просить прощения.

Что поделать, даже этой жалобы не умею сложить.

Учитель математики

Если б хоть кто-то из этого что-нибудь уразумел.

Нет, хоть хромой, а с другими так быстро бежал, как умел.

Благодаря ничегошеньки не разуменью

даже действительное нам казалося тенью.

Ох, не хватало, ну, скажем, Фомы Аквината,

чтобы и званым, и избранным врезать как надо!

Были там где-то, конечно, церковные власти

Да заблуждённым во мгле они дали пропбсти.

Бедные люди, бежали мы, даже в припляску,

Пусто кругом, в голове пустота под завязку.

Цивилизация наша – как этот разбитый кувшин.

Косо глазеют на баб мужики, ну а те на мужчин.

Если детей, то невольно – плодим, как плодится.

И от провинции неотличима столица.

Как же тут выбраться, не подсказал бы, пан Адам?

Я приучён послушанию к старшего взглядам.

Правда, то было, когда танцевали фокстроты

и заводили валюту по имени злотый.

«Большевики, – это пьеса шла, – в польском поместье».

Кто бы подумал, что это и вправду предвестье?

После звучали одни Иеремии плачи.

Хаос, иль общая каша, сказавши иначе.

Ты, мне пан Адам сказал, по велению долга

Всем растолкуй, что такое не тянется долго.

Проволкой можно кувшин обтянуть, что расколот.

Но за былое платить алименты на голод.

Чрева советы не слушай, когда пронесется.

А о поэзии не беспокойся. Пробьется.

за той линией начинается смрад врожденный

а линия чтобы жить не нуждается в плоти

она извечно чиста и неизменна

мой дом и сад недалеко от леса

заполучил я жену Петронеллу

и двух дочек Софью и Агафью

я не соревнуюсь с учителем биологии

который толкует детям что доказали

законы науки

я подсматриваю семью

так же как хожу наблюдать лисиц

как пищат верещат

сикают и стукают

секут мясо капусту лук

варят в кастрюльках жарят на сковородках

пахнет как лисья нора с останками съеденных кур

бумажный кораблик уплыл

мы шли сквозь какие-то запущенные сады

Ядвига в малиннике разорвала платье

далеко загорались города мирограды

и всё охватил сон

(2002)

Черепаха«места явленья духов…»

Солнце из тумана выходит как зверь золотистый,

Рыжеволосый, с гривой лохматых лучей.

Она его не видит. Она не смотрит в небо.

Глаза, прикрытые выпуклыми вéками,

Смотрят только в землю или в плитки пола,

Как здесь, в Ментоне, в доме Яна и Нели.

Мы – вид, высоко заехавший в развитии,

Со взором межоблачным и небодостижным.

Мы с жалостью наблюдаем

Как неловко она ходит под стульями

И съедает зеленый листик салата.

Что за помысел демиурга? Между двух щитов

Всунуть ящеричью форму, чтобы жизнь защищать

От нападений больших динозавров!

Но говорить с ней невозможно.

Когда она вдруг забéгает в усердной спешке,

Напрасно объяснять, что ботинок Яна —

Не подружка, достойная черепашьего пыла.

Мы, как бы смущенные, созерцаем

Движенья копуляции, подобные человечьим,

И жидкую струйку, растекающуюся в лужу,

В то время как зверек замирает.

Единенье живых, но не до единства:

Как согласовать сознанье и бессознанье?

Янек и Неля не ловили черепаху.

Их унижало родство ее с ними.

Они хотели быть чистым интеллектом.

Вскоре они умерли, и на их стульях никого.

Химера: множество

места явленья духов

вбок от большака

настоятель ждал

гостей с того света

выросли цветы

где и не росли

белые мясистые

ну наверно лилии

дальше поскакали

заявила Стелла

и вела вперед

нашу кавалькаду

вправду ли у Стеллы

замыслы имеются

замыслы благие

замыслы ничтожные?

ох ямоглотная

нет не беззаботная

Поздняя старость

Является во сне она, вылеплена

Из разных веществ, красок и имен.

Немного Кристина и немного Тереза,

С добавкой Софьи, щепоткой Магдалины.

Работает в фирме. В белом халате.

Другие, парикмахерши и маникюрши,

Не любят ее. Только что провыли:

«Ты притворяешься, ты ненастоящая.

Внутри у тебя ничего, nothing, nada».

Может, и так. Моя ли, не моя ли?

Вроде тут, со мной, а других соблазняет.

Приглядела себе проповедника,

Что в кофейне ее при всех обслюнил,

А баба его, с криком, с плачем,

Примчалась ее побить. Между тем

Она рассказывает о медицинском заведении,

Где директор, милый старый мамонт,

Иногда по знакомству делает аборты.

(Кстати, однажды она вышла замуж когда-то за него).

И снова туда собирается, не спрошу – зачем.

Меня терзает страшная жалость, но и гнев.

«Мой ребенок или нет, – кричу, – не позволю!»

Над землей, от бледнеющих на рассвете звезд,

Звук бежит, нарастает. Так говорит тишина.

In Excelsis. Навеки. Благословенна.

Окончились утренние пробужденья

со стоящей палкой

которая ведет и указует дорогу.

Указуется Я, и это

совершенно черная пропасть.

Худшему нету дна.

Пришла пора набожных книжек.

Чтобы я вцепился в какую-то святую

например блаженную Кунигунду

и повис как мешок над бездной.

А она держится за рясу святого Франциска

и так возносимся всей гирляндой.

(август 2003)

Что мне

Что мне, да и еще там кому до того,

Что будут и дальше рассветы и закаты,

снег на горах, и подснежники,

и человечество с кошками и собаками?

Что нам до того,

что в великое землетрясенье часть Северной Калифорнии

обвалится в море?

Что рассмотрена будет легальность браков с компьютерами,

Что возникнет кибернетическая планетарная держава,

Что в 3000 году в Риме будут торжественно праздновать

вступление в четвертое тысячелетие христианства?

Что нам до того – если в наших краях умолкает гомон мира

И мы вступаем в Другое, за пространство и время.

Напрасно в обряде Дзядов нас искушают даром еды и питья.

Не откликаемся, ибо нет языка, чтобы понять друг друга с живыми.

И вянут бесполезно цветы, возложенные, когда мы были уже далеко.

(2003)

Старый человек смотрит телевизор

Может всё ж вы хоть бы каплю

слёз пролили

а не щерили бы зубы

и для зала сальто не крутили

Чтобы чуточку подумать

есть причины и заботы

не один я это знаю

старый и белобородый

Каждый для отводу глаз

строит рожи ртом и носом

чтоб не догадались что

горький плач в себе мы носим

Ваши штучки и не ваши

а притворны

а хотелось бы вам стенку

головой пробить прискорбной

И далёко отлететь навеки

на свободу

Не считать ни тяжких дней,

ни за годом годы

Значит нам не до конца

здешняя земля мила

Вот на это вы могли бы

подобрать музы´ку и слова

(2003)

ДобротаФлейта крысолова

Такая в нем нежность скопилась, что при виде

хромого воробья готов был разрыдаться.

Под безупречным светским лоском он скрывал

свое состраданье ко всему живому.

Кое-кто об этом подозревал, но уж точно

об этом таинственно знали малые птахи,

они садились ему на голову и плечи, когда он

останавливался в парке, и ели у него из рук,

как если бы отменен закон, велящий

малому остерегаться большого,

чтобы не быть пожранным.

Как если бы время пошло вспять и вновь засияли

тропинки в райском саду.

Нелегко мне было понять этого человека,

в словах его зияло знание о том, как ужасен мир,

этот ужас был испытан и прочувствован до самого нутра.

И я спрашивал себя, как сумел он в себе подавить

бунт, найдя силы на смиренную любовь.

Потому, пожалуй, что мир хоть дурной, но существует.

Небо

Может, все-таки плохо, что распаду подверглось

само понятие долга перед отечеством?

Что усердные лакеи и платные палачи

не только не наказаны, а посиживают

на своих виллах и пишут мемуары,

ссылаясь на будущий приговор истории?

Вдруг объявилась небольшая страна, заселённая

малыми людишками, годная в провинции,

которыми издали управляет империя.

Может, не ошибался Жан-Жак Руссо,

советуя, прежде чем освобождать

рабов, образовать их и просветить?

Чтобы не превратились в стаю мордочек,

вынюхивающих корм, пока приближается

крысолов со своею флейтой и ведет их

в какую захочет сторону

Флейта крысолова играет мелодии чу´дные,

всё больше эпохи «Нашей малой стабилизации».

Они обещают глобальное кино и вечернее блаженство

с банкой пива перед экраном телевизора.

Пройдет поколение, может быть, два, и юноши

откроют незнакомое их отцам чувство стыда.

И для бунта своего станут искать образец

в давно позабытом антиимперском мятеже.

Отче наш, сущий на небесах!

Выражение «сущий на небесах» означает не место,

но величие Божие и его присутствие в сердцах

праведных. Небо, Отчий дом, представляет собой

истинное отечество, к которому мы стремимся

и которому уже принадлежим.

Католический катехизис

Сколько я себя помню, всегда хотел быть на небе

И жил тут, зная, что это лишь на время.

Что когда-то мне будет дано вернуться в свое небесное отечество.

Не то чтобы я не думал: после смерти ничего нет.

Лгали себе святые и пророки, зиждители храмов и мудрецы и поэты.

Нет у нас и никогда не было ни Отца, ни дома.

Вопль поколений, чающих помилования, раздавался в пустыне

и пропадал в пустыне, а они шли под землю вместе со своей

иллюзией.

Маски трагедии, тиары, литургические одеяния окаменеют

в болоте, как кости мамонта.

Так я думал, но сознавал, что со мной говорит голос Небытия.

Против которого бунтовала моя плоть и кровь,

а они меня вели в долгом путешествии среди людей.

Сколько раз я испытывал любовь и гнев, отвращение к людям,

благодарность и преклонение.

Их слабость согревала меня, их сила подпирала меня,

они были со мной в моих снах и бессонных ночах.

Если б не они, я был бы беззащитен, а глядя на них,

слагал гимны

В честь буковых лодок, металлических зеркал,

акведуков, мостов и соборов.

Всего, в чем проявляется наше подобие

Несказанному, нашему Отцу на небесах.

(2003)

Комментарий к стихотворению «Небо»Автор этого стихотворения как будто бы считает, что вера в Бога основана на общение людей с людьми и на всём, что мы называем человеческой цивилизацией. Согласно Библии, Господь сотворил человека «по образу» Своему и «по подобию», и не божественная ли черта человека – присущая ему способность творить?

Цивилизация с ее постоянным, поразительным приростом открытий и изобретений представляет собой доказательство неисчерпаемых и воистину божественных черт человека. Но осторожно! В библейской притче о первородном грехе Адам и Ева поддались искушению змея: «Будете, как боги», – и отказались от единства с Богом ради своего самолюбия. Результатом было явление смерти, труда в поте лица, мук рождения и необходимости строить цивилизацию. Таким образом, если цивилизация доказывает божественные, неисчерпаемые творческие способности человека, то стоит заметить, что родилась она из бунта. Какой парадокс! Но наверное согласующийся с богословием, ибо бунт мог явиться лишь потому, что человек при сотворении был наделен свободой.

Итака, стихотворение обращается к запутанности христианского богословия и чем-то похоже на головоломку, но, пожалуй, единственная вина автора – в том, что он вторгся на территорию, которая роится вопросами, но содержит мало ответов.

[8 мая 2003]

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!