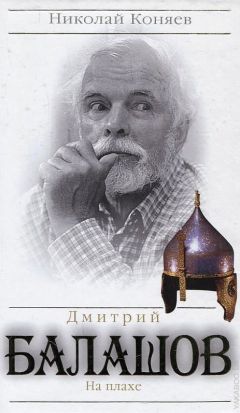

Читать книгу "Дмитрий Балашов. На плахе"

Автор книги: Николай Коняев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

С самого начала, когда, осматривая порушенное татарами хозяйство, Федор думает, как «огоревать и эту беду», читатель вместе с ним прикасается к сокровеннейшей тайне русской жизни, причастность к которой делает человека бесстрашным и неутомимым, стойким и мужественным в любом лихолетье.

Сопереживая Федору, читатель прикасается к истории русской души, которая одна только и оставалась светлой среди бесконечных своеволий, предательств и мятежей…

Посреди романа, посреди княжьих раздоров строит Федор свой дом.

Глава семьдесят четвертая «Младшего сына» так и начинается: «Как строят дом?»

Дом строят миром, потому что одному не поднять его…

Но если мир готов помочь, то тогда возникает искушение, а вовремя ли затеяно строительство… Ведь дом не спрячешь в сундук, не унесешь в лесную чащобу… «Дом – когда семья, земля. Когда своя земля, когда своя семь я и уж знаешь, веришь что своя и навек» (выделено нами. – Н.К.).

И как ни поворачивай, а по любому расчету выходит, что бессмысленно строиться сейчас. Ведь не пройдет и года, а придется зарывать зерно и бежать в леса, пережидая новый набег…

Но есть и другая, не подвластная никакой осторожности и расчетливости логика, которая свидетельствует, что хотя строиться бессмысленно, но еще бессмысленнее рассчитывать возродить свою землю без строительства дома…

«Нужен дом, чтобы обиходить землю, чтобы ростить хлеб». Без дома не может быть ничего. Ведь и «само слово Родина, за которое идут на смерть, начинается здесь, в избе… Все из этого корня, от дома. Своего. Сработанного своими руками. В своей (и только тогда и своей!) стране…»

Вот эта извечная альтернатива русской жизни – столкновение личных интересов со своим предназначением, своей исторической миссией. И разве не те же сомнения мучат героев романа Василия Белова «Кануны», рассуждающих, дескать, надо, надо строиться, только время-то ненадежное…

И всегда находится простой ответ-вопрос, разрешающий все сомнения… А когда оно, это время, было у нас в России надежным? И если бы ждали наши прадеды надежного времени, кем бы мы были сейчас и были ли бы вообще?

И вот вопреки здравому смыслу и строятся мужики, и вот вопреки злу и своеволию продолжается русская жизнь, продолжается родная история.

Отбросив колебания, поднимает свой дом Федор.

Потом этот дом погибнет – обыкновенная изба, выделенная писателем из бесконечных тысяч именно за общность ее судьбы с судьбой всей «дотла выгорающей в пожарах» страны. И снова отстраивается Федор, потому что это своя земля, своя жизнь и отдавать ее ни врагу, ни мерзости запустенья нельзя.

Логика истории в романе совпадает с логикой раскрытия характеров, и поэтому, когда по воле писателя Федор повезет письмо-завещание из Переяславля в Москву, это воспринимается не как авторский вымысел, а как подлинный исторический факт. Именно в руки Федора и можно передать судьбу всей страны, именно Федор, построивший свой дом, и должен передать завещание московскому князю Даниле, ибо тот понимает и чувствует, чего хочет земля, и, как дом, устраивает свое княжество.

8

«История никуда от нас не отворачивалась, история наша деликатно, одним только именем старинным, напоминает о себе и своих древних правилах. Не слышим, – писал С.А. Панкратов. – Вот Дмитрий Балашов и стал умным посредником между нашим беспамятством и нашим же собственным прошлым, в котором страна богатела и расширялась, обрастала деловым людом».

Посредничество это Дмитрий Михайлович осуществлял, пропуская через свои руки самые разнообразные народные умения и мастеровитость.

Еще в Петрозаводске многие гости его дома, стоящего позади Онежского завода, поражались мебели, сделанной его руками, украшенной высокохудожественной резьбой.

Неудивительно поэтому, что очень скоро Чеболакша для кандидата филологических наук, писателя Балашова утратила дачное назначение и превратилась в место, где он решается, подобно своему герою ратнику Федору, подобно тысячам и миллионам русских мужиков, поднять свой дом.

В 1973 году Дмитрий Михайлович купил за двести рублей двухэтажный дом в деревне Павловица и перевез его плотом через озеро в Чеболакшу. Здесь он и поставил его с помощью Степана Тимофеевича Михалкина.

Свой дом на чеболакшской земле…

И, конечно же, как вспоминал С.А. Панкратов, очень странно «было видеть на берегу Онежского озера невысокого мужичка в старинной русской косоворотке, плисовых шароварах и сапогах, без запинки говорящего на языке наших праотцов, – ни дать ни взять – кадры из фантастического фильма о пришельце из прошлого»…

Но если институтские сотрудники, коллеги из Союза писателей, чеболакшские соседи с определенной иронией, как некий маскарад, воспринимали русскую одежду Балашова, то его русская сельская жизнь – Балашов завел в Чеболакше настоящее, с коровой, с лошадью (купил ее у цыган), с телятами, с овцами, крестьянское хозяйство, четырнадцать, как он шутил, хвостов! – приводила всех в полнейшее изумление, и каждый стремился объяснить ее в меру своего миропонимания…

Люди попроще считали, что Балашов стремиться и саму свою жизнь «устроить по-историческому», люди посложнее объясняли, что «личный физический труд позволял Балашову пропускать через себя личную роль многих русских людей, живших задолго до него».

«К правде он стремился всегда… – утверждал В.Р. Башинский. – Бытовые подробности он проверял и утверждал своей жизнью в маленькой лесной деревне Чоболакша на берегу Онежского озера… Если кто-то в его рассказах пахал плугом поле, косил сено, скакал на коне, строил избу, то все это он делал и переживал сам. Он жил в своем любимом XIV веке!»

Самому Балашову времени для объяснений уже не оставалось.

Пришло время вершинных свершений его и как писателя, и как фольклориста. Ошеломительным был успех первых романов нового цикла..

9

Превращение Балашова в прославленного романиста, конечно, имело и существенное материальное подтверждение.

Появились деньги.

А в феврале 1977 года Дмитрий Михайлович получает и новую пятикомнатную квартиру в Петрозаводске на улице Гоголя в доме № 22.

И хотя его брат Григорий Балашов и утверждал в воспоминаниях, что улучшение жилищных условий никак не зависело ни от научных трудов, ни от значимости Дмитрия Михайловича, как писателя, а лишь от количества прописанных детей, думается, он не совсем прав.

Далеко не все многодетные семьи живут в достойных квартирах сейчас, далеко не все многодетные семьи жили в подобающих жилищных условиях и раньше.

Приняли Дмитрия Михайловича Балашова и в Союз писателей…

Между тем он продолжал жить, как и прежде, в Чеболакше, с головою окунувшись в далекие века.

Балашов жил теперь во времени, когда, как писал Валерий Ганичев, «единое огнище Руси распалось на несколько тлеющих пепелищ, в которых то возникал животворящий огонь русского духа, то навеки, казалось, затухал, превращая в прах и пепел былые дела, стремления и волю людей.

Уже низвергнут в запустение Киев, легенды о величии которого кажутся далекой сказкой, только жар слова летописцев напоминает о славе Галицко-Волынского княжества, вспыхивают неярким огнем и гаснут дела Новгорода и Пскова. По красным угольям Твери, Владимира и Рязани пробегают слабые, хотя и живые огоньки духа народного».

«Мне было интересно, – рассказывал потом сам Балашов, – когда же московское княжество стало складываться. Князь Даниил приезжает в Москву в семьдесят пятом году тринадцатого века, в малюсенькое княжество, и за четверть века он делает его очень сильным. Настолько, что его сыновья (сперва Юрий, затем Иван Калита) уже могут спорить за власть с ведущим княжеством Волго-Окского междуречья – с Тверью! И захватить эту власть… Вот откуда я начал… Я увидел, что психология людей XIV–XV веков разительно отличалась от нынешней своей действенностью. Если люди приходили к какой-то мысли, то они не сидели и не рассуждали по этому поводу, а тут же стремились эту мысль претворить в дело.

Произошел переход от общества, которое могло только плакать, стонать и разбегаться при подходе сильного врага, к обществу, которое вдруг охрабрело и вдруг объединилось. Попробуйте просто читать летописи как перечни поступков: ну, ссорятся князья друг с другом, кто-то на кого-то доносит, и вроде бы все это продолжается и кажется уже неизменным. Но если при чтении вникнуть в суть позиций сторон, убедитесь, что вечная борьба эта неожиданно приобрела совершенно иной характер.

Вдруг прямые потомки издавна враждующих родов стали вести борьбу не за лучший кусок, а за то, кто объединит Волго-Окское междуречье, чтобы возглавить сильное и активное государство с наступательной политикой. И бешеная борьба Твери с Москвой шла вовсе не из-за местных интересов. Это была именно борьба за Великий Стол. Так я и назвал свою вторую книгу по истории Московской Руси»…

Конечно же, это и было рождением эпоса, о котором столько думал Балашов фольклорист.

Интересно, что и сам Балашов тоже ощущает себя в это время эпическим персонажем, не очень-то и соразмеряя свои реальные силы с реальными проблемами…

Глава шестая

Государи московские

Паши, сей и мели зерно, это святая работа, и в ней одной уже – оправдание жизни твоей. А ежели ты возможешь иное, делай тоже, но не гордись, не возвышай себя над пахарем. Засевай ниву душ человеческих, созидай и твори и знай, что ты мелешь зерно. Созидай труд рук твоих с усилием разума, и если слишком легок твой труд, усилься и делай больше, ибо несть веры тому, кто лукавит в работе своей.

Д.М. Балашов

1. Письмо Д.М. Балашова о жизни в неперспективной Чеболакше. 2. «Государи московские». Ощущение немереной силы. 3. Былинные битвы 4. Битвы в Чеболакше. 5. Божье чудо романов Балашова 6. Роман «Симеон Гордый» 7. Семья Балашова. 8. Разрыв с Влазневой. Стихотворение. 9. Пожар

Быть может, и превратилась бы Чеболакша в нечто подобное Михайловскому, Спасскому-Лутовинову, Ясной Поляне, но шли семидесятые, и вчерашние шестидесятники, отчаявшись дождаться возвращения комиссаров в пыльных шлемах, потащили страну в гигантоманию великих строек, в русофобские, человеконенавистнические кампании неперспективных русских деревень.

1

«Письмо это пишу при свечах в деревне Чеболакше Кондопожского района Карелии, – свидетельствует из тех лет сам Дмитрий Михайлович[84]84

ГАНПИНО. Ф. 8107, o. 1 д. 621.

[Закрыть]. – Свет у нас отключили три месяца назад, до того он едва горел – линию к нам не чинили с тех пор, как она была поставлена. Столбы подгнили, падают, «тяжелое дело», говорят в округе. Надо ставить бетонные опоры, пасынки, т. е. капитально ремонтировать около восьми километров передачи. Деревня маленькая, зимою в глухую пору здесь остается одиннадцать жителей. В основном это старики, которых лишили возможности посидеть у телевизора, лишили возможности выйти в сени и хлев без риска оступиться и упасть. С керосиновой лампой не находишься. Я предпочитаю свечи, от них не такой тяжелый дух.

В самую глухую пору и я не остаюсь здесь.

Я писатель и ученый фольклорист, но творческой работой занимаюсь только здесь, боле того, только здесь и могу заниматься. Не знаю, почему уж так! Это, как говорится, секреты творчества. Кроме того у меня здесь дом, налаженное место работы.

Налоговый инспектор, недавно побывавший здесь, уверил меня, что свет обязаны сохранять даже для одного жителя.

Впрочем, наша деревня не такая уж и маленькая. Чуть весна – приезжают хозяева пустующих домов, садят картошку, рыбачат. Дети, старики, жены – живут тут все лето. Постоянно, я подсчитал, в Чеболакше в летнюю пору проживает до шестидесяти человек, в воскресные дни бывает сто и больше.

Деревня разделила судьбу многих и многих подобных деревень. Она из деревни превратилась в дачный поселок…

Прибавлю, что за последние годы наша деревня стала даже возрождаться в своем новом качестве, чинят дома стоявшие пустыми много лет, появляются новые и новые сезонные жители.

Но вот передо мною ответ из Совета министров Карельской АССР, куда я писал по поводу электроснабжения…

Последняя фраза про указания – прибавлена просто так для красного словца или стыдобушка заела все-таки. Представляю, как бы возопил тот же министр, кабы у него дома или на даче отключили свет за неперспективностью! Почему в самом деле в дачные поселки свет проводят, а здесь отключают?

Какие перспективы нужны, чтобы пользоваться не лучиною, не свечкой гражданской парафиновой, а лампочкой Ильича.

Что, завод тут надо построить?

Или мало сделали для Родины старики, что доживают свой век в деревне Чеболакше?

Или есть закон, по которому малые населенные пункты после какого-то человеческого предела автоматически лишаются света?

Если есть такой закон, пусть его сообщат.

Полагаю также, что каждый житель этой деревни так же заработал своим трудом право на элементарное внимание и уважение к себе, полагаю, что делить граждан Советской России на перспективных и неперспективных безнравственно и противоречит духу нашего общества.

И дело тут не в средствах. На то, чтобы отремонтировать линию, средства нужны далеко не астрономические.

И потом.

В известных случаях, когда дело касается человека, не полагается высчитывать его неперспективность. Иначе где предел, где остановится лихо расскакавшийся бюрократ? Может быть, вообще перестать, скажем, лечить стариков. Много можно наделать делов с таким перспективным подходом»…

Увы…

Увещевания и призывы к совести так и оказались не услышанными начальством. И не потому, что голос Балашова звучал недостаточно внятно и убедительно, а просто не полагалось слышать ничего, что могло бы помочь выжить предназначенной нашими «академиками»-русофобами на уничтожение русской деревни.

Но Балашов не сдавался.

И хотя и начала пустеть Чеболакша, но Балашов продолжал работать здесь. (Письмо это написано Д. М. Балашовым в начале 1980 года, а электричество в Чеболакше отключили в 1979 году.)

2

Эпиграфом к роману «Младший сын», начинавшему цикл «Государи московские», Дмитрий Михайлович взял слова Н.М. Карамзина: «Они страдали и своими страданиями изготовили наше величие… Мы одно любим, одного желаем: любим отечество, желаем ему благоденствия еще более, нежели славы, желаем, да не изменится никогда твердое основание нашего величия, да цветет Россия… по крайней мере долго, долго, если на земле нет ничего бессмертного, кроме души человеческой!»

Цикл романов «Государи Московские» первоначально предполагалось довести до Ивана Грозного – написать его таким, каким он был.

Эти планы Дмитрия Михайловича приводили в изумление даже близких его друзей…

«Когда Балашов поведал мне и в редакции журнала «Север» о замысле своем («Государи московские»), рассказал о задуманной серии исторических романов – всем нам оставалось только головой покачать: исполнение подобного замысла требовало не одной, а двух-трех полноценных жизней. Не меньше!.. – вспоминает Станислав Панкратов. – И мне в ту минуту оставалось только удачи пожелать Дмитрию, без всякой уверенности, что мое пожелание сбудется, да и пошутить в привычном мрачном наклонении: дерзай, Михалыч, группа товарищей грозилась подождать… Он легко засмеялся»…

Действительно, Балашов, соприкасаясь с живой историей и народной культурой Руси, ощущал в себе силы немереные.

Это уже было не то несколько хвастливое стремление заявить о своей необыкновенной силе и богатстве, которое так точно описано в былине о Дюке Степановиче. Это было само богатырское ощущение своей силы, которое не нуждается ни в каких подтверждениях.

Это уже потом, приближаясь к «неотменимому концу», Балашов рассказывал, что он стал молиться, чтобы разобраться с XIV веком, потому что это – время собирания русских земель. В конце его появляется центр, система управления страной, XV век – это уже век проверки этой системы на прочность…

Но это потом, а в семидесятые ему казалось, что сил хватит на все…

«Дмитрий Балашов, – писал Валерий Ганичев, – воссоздал историю самого сложного периода разгрома и катастрофы. Русские снова учились власти, учились строить, учились верить. Они проходили жизнь заново. Нам тоже надо научиться видеть лжеценности, находить мужество сдерживаться, брать на себя бремя власти, веровать и верить, надо преодолеть нерешительность и поверить в милость Божию и собственные силы.

Балашов создал подлинную панораму жизни Руси. Это художественный и научный подвиг…

Он создал художественные образы эпохи, ее символы. Мы знаем Ивана Калиту, митрополита Алексия, Симеона Гордого по Балашову. Мы чувствуем запах смолистых бревен Кремля, слышим звуки утренней ранне-средневековой Москвы, гортанные крики обладателей ярлыков и светоносную молитву Сергия Радонежского – по Балашову. Мы получили осязаемую историю Отечества и далекую, не освещенную в полной мере эпоху. Она, эта история, отныне наша, а не отдаленный миф и легенда.

И язык! Балашов восстанавливает язык! Русский язык! Кровный, идущий от глубин, от чащ, дубрав, болот и селищ. От Ильмень-озера и Трубчевска, от Брынских лесов и Белого моря.

Балашов – мастер языка. Он мастер, хранитель очага нашей Речи…

За неторопливым тихим речением Ивана Калиты, быстрой импульсивной речью Семена, прозрачным, несколько поверхностным словом Александра Тверского, книжной премудростью грека Феогноста, вещими рассуждениями Алексия, ограниченной суровостью Узбека четко ощущается характер героев. Если первые несколько страниц ты читаешь как бы на ощупь, чувствуя в полузабытых контурах известное издавна, заложенное в твое языковое сознание слово, то в дальнейшем идешь по этой праздничной улице русской речи, радостно узнавая и восторженно приветствуя своих старых знакомых, уведенных кем-то из твоего обихода и употребления».

В Чеболакше Дмитрий Михайлович писал, забывая о времени…

И все теснее, все прочнее сливалось пространство романа «Бремя власти», который он писал, с пространством реальной жизни.

«Да полно, сохранилось ли еще само понятие Руси Великой? – вопрошает в романе Дмитрия Балашова летописец. – Мыслят ли себя еще новгородцы или рязане единым народом с владимирцами, тверичами или смолянами? Или только в древних харатьях да в головах книгочеев-философов и осталась мечта о единой Великой Руси?»

И, кажется, не столько летописцу XIV века, сколько своим согражданам-современникам снова напоминает Дмитрий Михайлович Балашов, что еще многие скрытые силы и надежды, таит в себе наша земля, наш язык, и самое страшное не враги, а отчаяние. Ни на мгновение нельзя забывать, что нельзя спасти народ, уставший верить и жить.

«Тщетны были бы все усилия сильных мира сего, и не состоялась бы земля русичей, и угасла бы, как угасла вскоре Византия, ежели бы не явились в народе силы великие, и дерзость, и вера, наполнившие смыслом деяния князей и епископов и увенчавшие ратным успехом подвиги воевод».

Так было все века русской истории, и так осталось и сейчас…

И чеболакшская эпопея Дмитрия Михайловича Балашова еще одно подтверждение этому…

С.А. Панкратов говорил, что «то, на что другому понадобилось бы полновесное десятилетие, Балашов укладывал в год-два нечеловечески напряженной умственной работы. И – выполнил. Выполнил!

Коль люди не удивленны».

3

Последнее, столь дорогое Станиславу Александровичу выражение заимствовано из их общих с Дмитрием Михайловичем варзугских месяцев.

Стилистически органично было бы перейти тут к той части былины, где описано торжество Дюка Степановича…

Один-то Дюк да снаряжается,

Обувал он лапти из семи шелков:

Такие были лапти востроносые,

Что ведь нос-от шилом и пята востра,

С носу к пяте хоть яйцо кати;

Во те во носы во лапотные,

Вплетано по камешку по яхонту,

По яхонту по самоцветному…

Надел Дюк шубу соболиную,

Под дорогим под зеленым под знаметом.

А пуговки были вольячные,

А лит-то вольяг да красна золота,

Петельки да из семи шелков,

Да и в пуговках были левы-звери,

А в петельках были люты змеи.

Накладывал он шляпу семигранчату,

Пошел-то Дюк да во божью церковь.

Зарыкали у Дюка тут левы-звери,

Засвистали у Дюка тут люты змеи,

Да все тут в Киеве заслушались,

А все тут-то Дюку поклонилися.

«Спасибо ты, Дюк да сын Степанович!

Перещапил Чурилушку ты Пленкова».

Отстояли христовскую заутреню,

Пошли как они да из божьей церкви,

Да отобрал Дюк с Чурилы тут велик заклад,

Велик заклад да ведь пятьсот рублей.

«Да аи ты, Чурило сухоногое!

Сухоногое Чурило, грабоногое!

Баси ты, Чурило, перед бабами,

Перед бабами да перед девками,

Ай с нами с молодцами ты и в кон нейди».

К сожалению, в Чеболакше, обезлюдевшей после того, как здесь отрубили электричество, никто уже не помнил русских былин, да и говорили и чувствовали здесь совсем по-другому.

Как с горькой иронией говорит сам Дмитрий Михайлович Балашов, цикл романов «Государи Московские» он писал с перерывами – то ему проламывали голову, то грозили посадить в «психушку», то на «химию» сослать…

«После «Бремени власти» мне топором проломили голову, – рассказывал писатель. – Перед «Симеоном Гордым» полтора года не мог работать – голова стала хуже соображать».

4

К сожалению, документы, относящиеся непосредственно к боевым событиям в Чеболакше, в частности, заявление Д.М. Балашова в Генеральную прокуратуру СССР о факте покушения на его жизнь[85]85

ГАНПИНО. Ф. 8107 o. 1 д. 1313.

[Закрыть] в ГАНПИНО почему-то до сих пор закрыты для ознакомления.

Поэтому нам придется восстанавливать картину событий лишь на свидетельствах современников, которые сами тоже не были очевидцами, а рассказывали о происшествии по слухам…

«Этот типично питерский, кафедральный интеллектуал сумел перевоплотиться в крестьянина, – пишет Александр Проханов. – У него было несколько жен и то ли 10, то ли 12 детей… Рассказывали, что когда вернувшемуся в деревню из зоны односельчанину приглянулась жена Балашова, оба схватились в топоры».

«Дмитрий ударил первым и разбил наглому мужику голову, – утверждает Геннадий Гусев. – Балашова должны были судить. Дошло до тогдашнего секретаря ЦК Демичева (потом министра культуры), он его спас».

Чуть-чуть подправить эти «свидетельства» и точно бы можно было вставить в былину, где:

Приправил Дюк через Пучай-реку,

Назад-то Дюк да стал отскакивать,

Хватил Чурилу за желты кудри,

А сшиб Чурилу на крут бережок…

Сам Балашов рассказывал эту историю иначе, хотя тоже, не утруждая себя точным изложением фактов…

– Там был бандит в деревне, немножко ненормальный, злой, – говорил он. – Я все больше укреплялся – взял в руки топор, сам срубил баню, завел корову – его это, видимо, бесило. Первый раз он бросился на меня с косой – я его побил. Тут завязалась такая штука… Это решило использовать областное руководство, которое давно хотело от меня избавиться. Это прием такой. Приезжает милиция и забирает вовсе не того, кого надо бы. Увозят, держат четыре часа необоснованно. Вот так – мой соседушко, очень напуганный первой дракой, воспрял духом, хорошо прочувствовал ситуацию. И тут… Я загонял ночью быка, он сзади напал на меня с топором. Пытался отрубить голову, но на полтора сантиметра промахнулся – топор вошел в вязаную шапку, но череп он мне проломил. Я упал, вскочил, чудом перехватил топор, как-то испугал недруга словами. Он убежал, удрал. А я загнал быка, затем в кромешной тьме проплыл семь километров до соседней деревни, где был телефон. И лишь поздно ночью в двадцати километрах от Чеболакши меня положили оперировать – зашили. Но зашил коновал: какую-то артерию не сшил, а просто отсоединил, и это чувствуется до сих пор…»

Насколько объективен был Балашов в этой исповеди, не ясно, потому что доподлинно известно, ему действительно маячила «химия» и пришлось отмазываться от нее…

И это тоже часть выбранной Балашовым русской судьбы…

5

Мы знаем, что один и тот же человек в разных ситуациях может вести себя по-разному. Он может быть добрым и злым, мягким и грубым, предупредительным и высокомерным…

Порою жизненные обстоятельства делают человека не властным в своих поступках. Не зря ведь русская пословица говорит, что от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Удивительно точно подходила эта пословица к горячему и вспыльчивому Дмитрию Михайловичу Балашову…

Он закончит свою жизнь известным писателем, почетным гражданином Великого Новгорода, но – что уж скрывать это? – бывал и под следствием, и под судом…

В человеке – и для Дмитрия Михайловича Балашова это особенно существенно! – важно не то, что он может, а то, что он не может.

Сам Дмитрий Михайлович уже не мог свернуть с того Пути, который так долго и так трудно он искал, на который его поставил Господь – Пути служения России.

Отметим тут, что Дмитрий Михайлович писал романы московского цикла, будучи невоцерковленным человеком.

Да, он спасал деревянные храмы, он любил иконы, но постижение православного мировоззрения совершалось им вне Церкви.

И приходится только удивляться, насколько точно передавал он в своих книгах живое религиозное переживание русского человека.

Еще более поразительно, насколько живительными оказывались романы Балашова для читателей семидесятых годов, души которых – хрущевское наступление на Русскую Православную Церковь все-таки сделало свое дело! – зарастали тогда атеистическим чертополохом и бурьяном…

«Дмитрий Михайлович Балашов всей жизнью своей, всем разумом, голыми руками вытащил из горячей топки исторической плавильни нашу же собственную историю, как выгребают кочергой угли из русской печи… Но он – голыми руками! – говорил С.А. Панкратов. – И мы увидели вдруг, что исторические угли еще не подернулись пеплом забвения и холода, что они ярко светятся под нашим заинтересованным взглядом и требуют нашего внимания и нашего разумения.

И мы поняли вдруг, что и нам глубоко небезразличны события многовековой давности, что события эти продолжаются в нашем настоящем, а главное! – они составляют наше собственное естество, они входят в нашу плоть, в наш мозг, в нашу человеческую сущность, нашу генетическую память…

И мы осознали, в полной мере и на самом личном уровне, что и мы – персонально! со всею нашей семейной родословной! – мы тоже участники великого исторического процесса. И это как бы нечаянное участие вносит особую, молчаливую и скромную, значимость и значительность в нашу личную жизнь…

Это ощущение сопричастности дает душе нашей совершенно особенную высоту, которая и есть один из главных ответов на загадку русской души! Для нас и нет никакой загадки, просто мы сформулировать не хотим, да и зачем, если внутри себя мы ощущаем самое главное: честная русская душа – соразмерна божественной. Ведь человек создан по образу и подобию… Вся и загадка».

Воистину это Божие чудо!

6

Поразительно, но словно выплеснувшиеся со станиц его же романов страсти Дмитрий Михайлович Балашов сумел переплавить в себе в страницы – вспомните: «Перед «Симеоном Гордым» полтора года не мог работать – голова стала хуже соображать»! – в страницы новых поразительных по силе произведений.

Симеон, старший сын Ивана Калиты, возможно, самый закрытый временем для историков русский великий князь. Тринадцать лет правления его не были ознаменованы ни крупными войнами, ни серьезными внутренними преобразованиями.

Считается, что заслуга Симеона, прозванного Гордым, в том, что он сумел закрепить за Москвой сделанные его отцом приобретения.

Это, несомненно, так, как несомненно и то, что для наполнения романа одной только этой заслуги князя маловато. Но роман Балашова, собственно говоря, и не об этом, а о том, как искупаются грехи отцов, совершенные ими под бременем власти.

И вот читаешь, с какой православной твердостью переносит несчастья внешне вполне благополучный и удачливый князь Симеон Гордый, и кажется, что перелистываешь страницы жизни самого Дмитрия Михайловича Балашова, что это оттуда и многочисленные жены, и дети, которые уходят, так и не став наследниками великого князя…

И где эта деревня, через которую когда-то проезжал князь Симеон, напившийся тут молока?

Она пуста, как Чеболакша поздней осенью.

«Кто не ушел – умер. Марья, последняя оставшаяся в живых, с усилием сложила на груди руки покойнику мужу и, шатаясь от слабости, вылезла на крыльцо. На воздухе ее вырвало кровью. В голове звенело, в глазах все плыло, и тело было легкое, невесомое, только бы полететь, но ноги подвертывались, не давали оторваться от земли.

Она отомкнула стаю, и овцы с блеяньем стрелами, перепрыгивая друг через друга, вырвались на протаявший двор.

Красуля трубно мычала, мучаясь от переполнявшего вымя молока. Марья заставила себя сесть, подоить. Пальцы сперва не слушались, не сжимались ладони, и все-таки молоко текло, наполняя бадейку. Корова, поворачивая морду, раза два благодарно лизнула ее в плечо и голову.

Молоко уже бежало через край, но, перемогая слабость, она доила и доила, пока налитые соски не одрябли, и раздутое вымя не стало пустым и мягким. Тогда, волоча за собою бадью и расплескивая молоко, Марья вышла во двор. Остоялась, нагнулась за косарем, чуть не упав, и косарем стала перерезать вервие, привязывающее корову к кольцу в стене хлева. Обрезала пальцы, заплакала, прислонясь к коровьим рогам. На миг стало до ужаса жалко себя. Вновь перемоглась и наконец освободила корову, которая нерешительно, словно удивляясь, мотнула освобожденною головой и затопталась, не понимая, надо ли выходить из распахнутой стаи.

Марья вытащила заворы у поросенка, остоялась – страшная боль волною поднялась от груди и вновь чуть не опрокинула ее в небытие, – но справилась и на этот раз, протиснулась к коню и долго дергала за цепь, позабыв, что надо просто снять недоуздок. Освобожденный конь, помявшись, тихо пошел вслед за хозяйкой и ржанул, выйдя во двор, не понимая, почему его не запрягают и почему ворота отверсты настежь, а хозяйка упирается в стену и будто ползет – вон из двора.

Марья хотела уже упасть, но тут вдалеке заплакал ребенок. Сквозь мглисто-пропадающее сознание она догадала, что плачет во дворе у Огибихи. Марья налила туес молока и потащилась вон из двора, цепляясь рукою за огорожу. (Взглянула было на полуопруженную бадейку – не выпить ли? Но от одной мысли о молоке потянуло на рвоту.)

Долго ли она шла, ползла ли, задыхаясь и поминутно теряя сознание, Марья не помнила. Наконец вскарабкалась на крыльцо, сунулась в открытые сени, где ребенок, лежа на лавке, заливался криком. Она поискала рожок, налила, вложила в рот малышу, и он въелся, трясясь, заливаясь молоком, чмокая и мотая головкой.

Марья завернула малыша в рубаху, чтоб не замерз, положила на пол, на овчинный зипун, поставила рядом ночву и вылила в нее остатки молока. Может, догадает подползти и попить? И неверной, колеблющейся походкой поплелась к дому.

Силы уходили, как пролитая вода. (Подумала, что нать бы и тут выпустить скотину из хлевов, но поняла, что уже не сможет.) Она падала, ползла, теряя сознание, ее снова и снова выворачивало в кашле, и кровавая мокрота пятнами пестрила весенний снег.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!