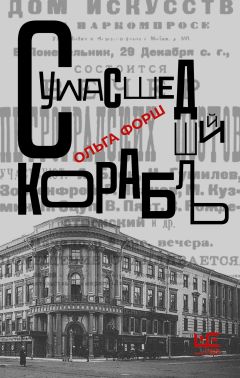

Текст книги "Сумасшедший корабль"

Автор книги: Ольга Форш

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)

Волна пятая

“По твоему мнению, из-за того, что ты добродетелен, на земле не должно быть ни вкусных пирожных, ни сладкого вина?” Так говорит шут у Шекспира, и деликатней закончить вам мои возражения я не могу, – сказал спутник француз.

Ему автор ответил цитатой классика русского, менее изящной, но не лишенной наблюдательности и смысла: “Клопы на том только основании и могут жить счастливо, что не догадываются о своем запахе”.

– Довольно. На этом покончим взаимную защиту родины своей и укоризну чужой. Благодаря достаточной вооруженности в области эрудиции, исколов друг друга рапирами чужого творчества, но не оскорбив лично, мы сказали, в сущности, всё, что нами сказать было надо. Умолкнем…

Правду сказать, мы умолкли еще потому, что нам предстоял страшный спуск среди громадных камней первозданного хаоса. Камни эти держались на одной точке, тронь – качнутся и загремят. “Игра гигантов” – справедливо именуется эта местность. На каждом шагу нарисован предупреждающий тормоз – борона со словом “Virage”. Скалы так близко к краю, что по тропке, бегущей у пропасти, проезд только для одного отокара. И разрешается он в совершенно безоблачный день.

– Иначе здесь свергаются, – сказал шофер и, утешая, прибавил: – Смерть мгновенна.

Однако на этот раз нас пронесло. Через четверть часа мы увидели, мчась по ровнейшей дороге, всю цепь Пиренеев. Таяли горы в туманах. Из розово-закатных переходили в лиловые. Горы обрадованы были вечерним покоем, освобожденьем от туристов, гидов, ослов.

Только докатимся к горизонту, дорога опять, как гигантская катушка, откатит ярко-желтую нить в бесконечность.

На одной из остановок к перегруженному пассажирами автомобилю прицепился шоферов кум, и, держась на одних бицепсах, под свист ветра и скорость езды он стал трещать о завтрашнем празднике в деревне Мамэ.

Нам деревня была прекрасно знакома. Мы жили неподалеку и нередко ходили туда, чтобы – не скроем – купить себе местный корм свиней – кукурузу. Из французов ее никто тут не ест по деликатности пищеварения, нас же с лангустов тянуло к “капусте”. И всякий раз старик, подававший нам початки, осведомлялся:

– Ну, как ваш поросеночек? Небось разжирел? Я не сквалыжник, кладу ему лучшее, как на выставку.

Не желая в глазах старика ронять нашу нацию, мы любезно ему отвечали, что поросеночек ему хрюкнул мерси!

Ну, словом, дорога в деревню и сама деревня Мамэ были по соседству, и понятно наше внимание, когда, понизив голос, кум стал ткать гнусный замысел для загубления прелестной девушки Барб Кайе.

И девушку эту мы знали, и ее наивную историю любви. У нее на войне пропал жених. Все сроки его возвращения, казалось, прошли, и жадные родители требовали, чтобы она вышла за лионского богача. В ответ на упорный отказ они объявили, что если дочь ничего не хочет сделать для них, то и они, в свою очередь, ее перестанут кормить. Гордая девушка ушла, и хотя родители, одумавшись, ее умоляли вернуться, нанялась к соседу в батрачки. В деревне ее считали полоумной, но уважали. Нам же Барб призналась, что хотела бы родиться гражданкой страны l’URSS, где женщина свободна. Мы готовились оказать ей содействие на отъезд, как вдруг из болтовни случайно пристегнувшегося шоферова кума узнали, что жених Барб вернулся и находится в Бордо, где его только что видел кум. Еще узнали мы, что кум метит сам жениться на измученной работой и одиночеством девушке, которую великодушно любит, несмотря на то, что она, как уничижительно выразился он, “обкромсалась”, то есть остригла волосы, что в далекой от Парижа деревне еще было не принято.

На это шофер, не переставая мчать нас по железной дороге, разъярился:

– В наше время проститутки старались подражать приличным, а теперь наоборот…

Кум, уставши висеть на бицепсах, прервал:

– Итак, завтра на празднике ты передай, что жених ее хоть и нашелся, но не один, а с женой и ребенком. Конечно, это неправда, но ведь скоро может стать правдой.

Шофер захохотал:

– Дело наживное!

– А жениху я сказал и почище – что Барб стала просто гулящей. Не так-то он теперь сюда поторопится, чтобы ее увидать. Как белуга ревел. А тем временем я горячий момент подхвачу. И – вот тебе мой патрон, святой Тома, – она мне в отчаянии не откажет. Ну, по рукам?

– Три шипучего!

– Хватит двух.

Кум ловко соскочил и, довольный, исчез, пропив, как он был уверен, судьбу милой Барб. Мы же въехали в городок.

Мы с волнением рассказали все нами услышанное о судьбе Барб французу, с которым пикировались недавно цитатами. Он пожал плечами и сказал:

– Велика важность, за кого именно выйдет девица из деревни Мамэ. Вы лучше обратите внимание на этот вот дом. Здесь жил знаменитый дьявольский дипломат Талейран.

Француз, как гурман-эрудит, заговорил о Талейране, а мы думали о том, какая жалость, что судьба нашего приятеля Сохатого никак не может сомкнуться хотя бы с судьбой милой Барб, и почему вообще романтики не совпадают… Но эрудит так увлекся, что голос его разогнал наши мысли.

– …Талейран чуть было не вышел в люди при Луи XVIII. Но герцогиня Ангулемская воскликнула: “Он вотировал смерть моего отца”. Талейран свою карьеру отложил, но, чего не успел при Реставрации, он нагнал при республике как пострадавший при монархии. Умирая, он все торговался с клерикалами, подписывать или нет ему покаяние, чтобы вернуться опять в лоно церкви. Все тянул в надежде, что выздоровеет, и тогда, понимаете, это бы его не устроило… Наконец, совсем уже при смерти, подписал, чтобы быть похороненным с особой помпой. Изумительно, что он умудрился быть любимым даже народом. Лишь через пятьдесят лет после его смерти открылось, что он был прекрупнейший жулик, предатель, на постоянном содержании у Англии. Это был горбун, сверкавший умом…

По непредвиденным обстоятельствам мы на праздник в деревню Мамэ поехали не с утра, как хотели, а лишь к вечеру. Идти было нам мимо речки Пики. Захлебываясь от быстроты белой пеной, она, ворча, ворочала крупные камни, и после такого дождя, какой здесь был вчера, в ней было, конечно, купаться нельзя. Охранял чистоту ее горной лазури высокостильный запрет мэра города. Он был напечатан большими готическими буквами на белой доске и гласил: “О, не бросайте нечистот в ложе Пики!”

И еще романтичнее возглавляло ее бег четверостишие Ростана, подписанное под его же мраморным бюстом, поставленным туземцу-поэту у самых горных вод согражданами:

Luchon, ville des eaux courantes,

Où mon enfance avait son toit

L’amour des eaux transparentes

Me vient décidément de toi[59]59

Обитель дней моих начальных, / Люшон, ты – край поющих вод, / Недаром ропот струй хрустальных / С тех пор всегда меня влечет. (Пер. с фр. Ел. Баевской.) – Примеч. ред.

[Закрыть].

Крыши из аспидных досок, горы и сады. Площадка средь гор. Над огромным дубовым столом шатер из зеленых ветвей и цветочных гирлянд. Перед музыкантами общий пюпитр с тетрадками нот, так что сидят как бы на плечах друг у друга, – корнет-а-пистон, труба, барабан. Деревенцы с мрачнейшими лицами, подобно нашим чухонцам на мостах своих деревень, толкутся на площадке в фокстроте. Они качают бедрами, в необыкновенном арабеске изогнув правую руку, обнимают стан дамы. Они все в шапочках страны басков, разрумянены вином. Тяжкими ступами топчутся с ними женщины. Мрачное однообразие лиц, как и у финнов, – здесь хороший тон. На вопрос наш, почему не слыхать смеха, старик нам ответил:

– У нас в горах зубоскалов не любят.

Свой праздник устроили здесь и каскады. Одни бросались вниз круто. Прошлогодний ельник сыпался им вдогонку. Каскады разбивались о камни и, наплакав целое озеро, уже без гнева, мелкими ручейками, обгоняя друг друга, мчались взапуски по разбитым аспидным доскам, покрывавшим грунт. Казалось, школьники всего мира, наскучив учиться, их тут разбили со зла. Другие каскады жемчужили чуть видной дымкой. А то просто плакала тихими каплями вся скала.

Женщины в необыкновенного цвета шелках, с продольными яркими полосами, были как конфеты с начинкой. Две-три пары съездили в Париж и танцевали как там – в вязаных пальто с фальшивым мехом из шерсти. Испанка продавала “муки родителей” – остроумие интернациональное: “свинью” и “тещин язык”. Усевшись над оркестром, дети невыносимо пищали, вторя музыке. Тут же шло состязание в “кольцо” и “бутылку”. На кону дюжина шипучки, а участникам розданы большие медные кольца. Надо изловчиться все их накинуть на шейку бутылки. Вышли деревня против деревни. Победителю бесконечный играли туш, а счастливая его подруга, краснея и надуваясь от гордости, надменно оглядывала товарок. Что перед нею Жорж Санд?

Сказать кстати, Жорж Санд в романтической позе, чуть склонив голову, восхищавшую стольких современников, сидит в аллее Люксембургского сада. Этот наклон ее головы – любимое место отдыха толстых серых птичек, побольше, чем наши воробьи. Они всегда прилетают к ней парами с каким-нибудь куском и клюют наперебой, долбя ее в темя. Позавтракав на Жорж Санд, летят птицы прямехонько к бюсту Верлена, чтобы на просторную, удобную его лысину… ну, просто напачкать. Вот и памятник заслужили, вот и слава. Avis[60]60

Уведомление (фр.). – Примеч. ред.

[Закрыть] честолюбцам. И лови миг, немудрящие жизнелюбцы.

Восхищаясь победителями “бутылочных горл” и их половинами, автор увидел в темной расщелине между двух скал в глубокой задумчивости Барб Кайе. Он к ней подошел и без длинных предисловий сказал:

– Простите, что позволю себе вмешательство в вашу жизнь, но случай привел меня узнать то, чего не знаете вы.

И автор рассказал все, что наболтал гнусный кум в ухо шоферу.

Девушка, сверх ожидания, не оказалась потрясенной.

– Я так и думала, что этот Тома все наврал, – сказала она до странности без возмущения, с бледной улыбкой. – Я понимаю, что вы хотели мне оказать дружескую услугу, но знаете, для меня всё уже поздно. Я слишком мало жила сама и слишком насмотрелась, как у нас живут люди. Если б я могла попробовать что-нибудь совершенно новое…

– Это вполне вам возможно. Поедемте вместе.

Барб качнула головой:

– У вас очень холодно. У вас белый медведь…

Больше она решительно говорить не хотела и заспешила к коровам.

Назавтра в местной газетке стояло, что река Пика, столь воспетая Ростаном, хранимая в чистоте отцами города, приняла в свои мутные после дождей волны тело несчастной, оступившейся в погоне за коровами Барб Кайе.

Так как нам сейчас предстоит завершить похождения Сохатого, то, взяв перо в руки, мы невольно, при одной мысли о приятеле, всячески доброжелая ему, вызвали в мыслях эту Барб Кайе, столь прелестное ему дополнение. К огорчению, жизнь совсем не то, что у Гёте в “Wahlverwandtschaft”[61]61

Избирательное средство (нем.). – Примеч. ред.

[Закрыть], где автор перетасовал набело персонажей лучше, чем они начерно устроились сами. Сохатый же, предоставленный судьбе как большинство еще себя не нашедших людей, искал в романтической слепоте только ту, которая бы его не дополняла, а разбивала.

Кроме работы в Мастерской слова над превращением писателей потенциальных в гонорарные, как знающий польский язык Сохатый набрал уроков в одной польской школе. Сейчас ее нет и в помине. В годы нэпа школу эту не разморозили, она от старости расселась и сделалась нежилой. Кирпичи растащил весь квартал, а стекла, как глаза палой лошади, склеванные вороньем, выбиты были мальчишками. Но тогда школа еще держалась и только что переименована была в советскую из католического полумонастыря. Два влияния в ней были очевидны, как соединенные вместе, но идущие вдаль, не сливая и не смешивая разноцветные свои воды, большие сибирские реки.

В оппозиции к педперсоналу была упорная кастелянша панна Генриетта, просто-напросто девотка, душой и телом приверженная ксендзу и костелу. От нее узнавали девочки, что коммунистам лгать не грех, а “добры учинек”, что ладанку от матки бозки ченстоховской ни за что снять нельзя, потому что гореть будешь в пекле не только сама, а сведешь туда дедов и родителей. Дедов мало кто знал, а родителей девочкам было очень жалко, и ладанки они прятали в совершенно укромных местах. Едва уходила из класса воспитательница, переворачивали к стенке вождей и молились особой “папской молитвой” о гибели “большаков”. Либо на часы забирались в умывальню, и пока две дежурили, другие две правили литанию.

Но учительницы, молодые, веселые, такие же польки и только недавние комсомолки, с каждым днем соблазняли в новую веру сильней, чем удерживала в вере старой Генриетта. И девочки, утомленные долгим пребыванием в холодном костеле, запугиванием ксендза, колебались. Панна Генриетта изобрела необыкновенную награду за “добры учинек” – разрешение поколыхать или переодеть большую куклу младенца – пана Езуса, спрятанного в глубоком тайнике былого холодильника. Без всего ритуала костела, без всенародного торжества этот рождественский обычай показался вдруг девочкам ну просто смешным. И пошли девочки записываться в пионерки, как дружились, – парочками. Наконец единодушие паствы было разбито и возврат к прежнему с каждым днем невозможнее. Дольше всего из навыков прежнего держался обычай ходить в баню в рубашках, потому что ксендз утверждал, что плоть до того греховна и проклята, что бес вселяется немедленно в каждого, кто ее созерцает. Девочки, когда мылись, далеко отводили от тела одной рукой ворот рубашки, как на статуэтках, которыми нетребовательные холостяки украшать любят свой письменный стол, а другой прилежно скреблись мочалкой.

Итак, в левом лагере притяжением были пионеры и красный бант, в лагере правом – “дети Марии” и тайный бант голубой из отличных заграничных ленточек.

Как раз в день поступления Сохатого, последние месяцы между красными и голубым бились бедные дети, а работа заведующей, с одной стороны, и панны Генриетты – с другой, уподоблена могла быть примечательному вязанью Пенелопы, где за ночь распускалось то, что было связано за день. Но решающим искоренением силы ксендза в пользу эры новой оказались так называемые мочевики.

Детей потрясла разница в восприятии однородных явлений. При старом укладе мочевики, обернутые по приказу панны Генриетты в разузоренную самообслуживанием простыню, должны были, как рыцари неизвестного ордена, стоять по обе стороны лестницы, по которой шествовал в школу ксендз. Сейчас их даже никто не срамил, а считались они просто больными.

Впрочем, Сохатый во все эти подробности совсем не входил, ему приятен был иностранный стиль этой школы, и как бальзам раненому его сердцу – все польские юсы, свистящие и шипящие, напоминавшие звонкозубую насмешницу панну Ванду.

Недели через две после ее внезапного исчезновения одно событие разбередило Сохатого. В польской школе появилась новая учительница Ядвига, до того похожая на исчезнувшую панну, что Сохатый, получая за ее рыжим золотистым затылком зарплату, чуть не ахнул, когда она, хрустя новенькими бумажками, звонкозубо улыбнулась. Екнуло сердце, вот спросит:

– Ну, з чэм вам?! З варэнем? З орэхем?

– З макем! Ох, з макем… – бессмысленно и восхищенно шептал про себя долго Сохатый, после того как уже скрылась Ядвига Кшеншевска.

Она была беглянка из Варшавы и всего неделю тому назад как поступила в комсомол. Яростней всех она воевала с детьми из-за снятия в бане рубашек, а почтенного ксендза прозвала просто-напросто – помидор.

При одном взгляде на Ядвигу, через которую влюбленный взор Сохатого прозревал панну Ванду, бедняк терялся до потери речи. Оставшись с ним наедине, Ядвига наконец вышла из себя и спросила: “Чи я вас угрызу?”

На что Сохатый, сам не зная как, выпалил:

– Вы сестра панны Ванды.

Ядвига вспыхнула, побледнела и голосом, выдававшим страх и волнение, вскрикнула:

– Пан есть дурак! Никакой Ванды среди моих сестер нет. Товажищ, певне, обманут сходством…

Сохатый в свою школу ходил через мост далеко по набережной, сворачивая на дальнюю линию. На острове в те годы царила идиллия: посреди на выщербленной мостовой колосились злаки, синел василек, алел мак, и ромашки крутили головками посолонь.

У сфинксов Сохатый любил посидеть, помечтать. Вокруг него возникали татарчата из своей нацменской школы. Шустрый звероватый народ, с удивительным винегретом из передового просвещения в голове.

– Ну-ка, прочти мне, что здесь написано? – как-то ткнул тростью Сохатый в пьедестал сфинкса.

Татарчик с испугом отпрянул.

– Зачем моя спрашивал? Зачем пытать хотел? Моя знает, поповски лозунги нам не надо читать.

Сохатый прочел сам:

– “Вывезен из древних Фив”… Но что же тут поповского? Фивы – древний город.

Маленький боялся.

– Моя не хочет читать поповски лозунги. Эти тетки поповски шапки на голова носят.

Другой, постарше, обругался по-татарски и сказал по-русски:

– Она молодая, она не знает. Фивы – древний город, тута Ленин учился.

Все подхватили:

– Ленин учился. Древний город. Ленин знал древний язык, мы учили…

Маленький запоздало обиделся и прервал:

– Моя тоже знает. Ленин вуз десяти лет кончил. Наша десять лет первая ступень, а он, скажешь, вуз не может?

Еще рассказали Сохатому татарчата, что прежние люди до революции рождались от обезьян, сейчас рабоче-крестьянские не рождаются от обезьян. И спросили с восточной вкрадчивой лаской Сохатого:

– А ты как? Еще от обезьян?

– День восьмого марта, – отрапортовали с особым раскатом на родной букве “р”, – день раскрепощения женщины. До восьмого марта муж был рабом капитала, а жена была рабом мужа. Они сидели в подвалах и ели черный хлеб. А на улицу выйти до революции совсем не могли. Не было денег билет покупать. Одни буржуйки имели на билет деньги. Буржуйки билет покупали.

– Какой такой билет?

– А желтый.

На невинные мозги татарчат обрушились все двадцать веков чуждых культур, и у них под черепами была суматоха, как весной на их теплом море, когда идет там с заскоком камса, ошалев от весенней игры.

Сохатый дал ребятам последний кусок сахару и, окрыляемый их веселостью, с особыми надеждами пошел к своей польской школе.

Пусть сейчас удастся товажишку Ядвигу увидать наедине, и он, как власть имеющий, не моргнув, скажет ей:

– Дайте адрес панны Ванды!

Родства между ними не быть не могло – те же рысьи движения, те же розовые ушки, те же…

Наискосок от школы у махины девятиэтажного дома стояли все. Заведующая, учителя, дети и панна Генриетта. Как спрыснутые в сказке мертвой водой, они застыли вокруг чего-то, плечо к плечу, в совершенном безмолвии. Подошел Сохатый, вытянул, по своему обычаю, длинную шею, и как малая капля ртути, притянутая каплей большей, он включился в общий безмолвный столбняк.

Посреди лежала белая, с прищуренными кокетливо глазами Ядвига. Рот ее был открыт для легкого крика, каким кричат девушки, когда их ловят в горелки. Желтоватые зубы без слюны были как клавиши кукольного рояля. Ворот блузки разорван. Из-за лифчика торчали две карточки: на одной – в военной форме усатый пан, на другой – две головки с звонкозубой улыбкой – панна Ванда и ее сестра.

Пришли власти и, взяв свидетелей, разогнали толпу.

Одна из учительниц показала Сохатому чердачное окно, из которого Ядвигу вытолкнул неизвестный. Впрочем, как и вариант второй – о том, что Ядвига прыгнула из окошка сама, это был вариант только предполагаемый. Неизвестного никто не видал, равно как и полета Ядвиги. Все прибыли к месту слишком поздно.

Занося в текст гибель Ядвиги, автор, предупреждая арифметическую прыть читателя, уже сам сосчитал, что это в его повести шестое свержение с высоты. На естественный вопрос, не слишком ли это много, даже не прибегая к цифрам статистики, руководясь опросом одних очевидцев, ответ будет: “Нет, по тем годам это вовсе не много”.

Что же касается чисто технического единообразия гибели, то и она подлежит экономической базе. Все яды исчезли, вплоть до яда колбасного – за отсутствием колбасы, веревки ушли все на транспорт, а огонь был сведен к огонечку в буржуйке. Что же оставалось гражданам для объективного и личного сведения счетов? Высота и вода.

Сохатый до вечера бродил в городе и только очень поздно, едва волоча ноги, прибрел домой. В его комнате горел свет. Юный Жуканец сидел в центре комнаты на полу с мальштоком в руках. Двенадцать недомерков, каждый под своим знаком зодиака, работали что-то углем на крупных листах. Взмахивая длинной палкой то в направлении созвездия Водолея, то Девы, то Рака, Жуканец заклинательно им кричал:

– Рога! Хвост! Тяни морду… Не свинья, чай, козел.

Действительно, недомерки порождали двенадцать козлов. Над каждым направляющий указательный перст и объявление.

– Сохатый, – воскликнул Жуканец, – ты не ропщи. Мы, правда, не дадим тебе спать до восхода, но да посрамлена будет низость женского пола. Сохатый, я сердечный банкрот. К тому же за неплатежность ко мне кого-то вселили, и негде мне склонить голову. Дай докончить козлов.

– Валяй, – сказал мрачно Сохатый. – Я спать все равно не хочу. Но смысла большого в козлином хоре не вижу.

– Смысл вскроется завтра! – воскликнул Жуканец. И недомерки хрюкнули смехом в кулак: “Завтра…”

– Это моя месть Фифиной. Как тебе известно, я Фифину спасал. И, тронутый симуляцией ее чувства, я хотел идти с ней в загс. А она “убрала” на днях мою комнату, не оставила в ней и тени движимого и смылась, оставив эпистолию: “Адью, я себе выбрала нового аматера”.

Дверь же к себе заперла. Ну ладно, завтра откроет, чем свет. Бью, братец мой, наверняка. Ты только выслушай ситуацию: спрос на козлов до черта! Хоть от них ни шерсти, ни молока – они производители… Раскумекай-ка на досуге, финал будет завтра под Фифининой дверью. Айда, недомерки!

Недомерки домазали хвост и рога, приписали под указательный перст соответственный адрес – определение: “Здесь имеется случный козел”.

Затем, деловито скрутив живопись в трубочку, недомерки двинулись вслед за Жуканцем.

Утром весь коридор восхищенно присутствовал при инсценировке Жуканца, возвещенной особым плакатом: “Козел и Фифина”.

С Выборгской стороны являлись финн за финном, с мешочком в руках. Они тяжко топали к номеру комнаты, где еще почивала Фифина, и каждый, выбив в двери частую дробь несгибающимся каменным пальцем, доверчиво кричал:

– Деся луцайный козел? Деся?

При первой дроби Фифина выпрыгнула дезабилье и в холодной завивке, изругала, на чем свет стоит, финна. Но, взглянув внезапно на его мешок, отошла. Финн безмолвно высунул свертки масла и творогу.

– Мы сли по пальцу. Луцайный козел. У нас есть коза.

Фифина, к удивлению соглядатаев-недомерков, любезно впустила чухонцев одного, и другого, и третьего. Они выходили от нее, ублаготворенные или свернутой под мышкою скатертью с большими букетами роз, или какой иной любимой их женами экзотикой, но с пустым от продуктов мешком. Фифина провожала финнов до самых дверей, звеня голоском-колокольчиком:

– Второй дом от угла. Во дворе. Спросить Федосеича.

Уличенным соглядатаям недомеркам Фифина сказала:

– Передайте благодарность товарищу Жуканцу. Он, конечно, нам сделал большую приятность деревенскими продуктами.

Через два дома, у некоего Федосеича, действительно был случный козел. Федосеич создавал этому козлу, опасаясь, что как частный козел, не ровен час, он товар контрабандный, практику одной устной молвой, без объявлений.

Тем более зол был Жуканец, что ему предстояло еще одарить недомерков-козлописцев последним сахаром, сваренным из его пайка Феоной Власьевной с прибавкою свекловичного сока.

– Сплошная утечка, – ворчал он, бодая вместе с Сохатым пространства проспектов и площадей.

А Сохатый сказал:

– Нет, мне твой эротический прием ни к чему. Я ведь ищу чувства. Того чувства, что возникает по неизвестным причинам и приносит с собой целый мир. Я, конечно, помню, что я член коллектива…

– И нашего кооператива, куда ты медлишь взносами, а я, как секретарь, распинайся, – сорвал досаду на друге Жуканец. – Понимать пора несоответствие тем блага личного и блага общего… и плюнь, брат, на методы Владимира Соловьева. С идеализацией объекта из лужи не вылезешь. Прими, как я, метод противоположный – плюрализм Дон Жуана. Меня, брат, при этом методе никакой фифинище не замухрить…

– Какой отдых в чувстве иррациональном, – дышал громко туманом Сохатый. – Один опыт невозможного спасает меня от ощущения небытия.

– Заткнись с своей гнилью, – сказал Жуканец. – Старые дрожжи в тебе закипели от проклятой этой улицы. Тут вот на Вознесенском, да еще на Сенной, сколько кооперативов ни лепи, достоевщины не выкуришь. Я давно наблюдаю, как сюда попаду, с интеллигентишкой – непременно зайдется.

– Пожалуй, – согласился Сохатый. – Спасибо на “завод” для рефлексии хоть это осталось.

– Врешь, как в хрестоматиях попугаи. Мы вам и этого не оставим. Ты и твои однолетки – последние, брат, могикане. Ни один комсомолец на этом проспекте уже Раскольникова не помянет. Да еще прикажете с “топором, вдетым в пресловутую внутреннюю петлю пальто”. Я, правда, эту психозику знаю, но лишь потому, что мне надо по профессии так читать, как читали вы, – чтоб навсегда. Вроде как собственную жизнь. Дудки! Нынешним, браток, одна действительность – книга.

– Сколько бессонных ночей, по крайней мере у трех поколений, над поставленной там проблемой, – сказал Сохатый. – Над проблемой – посмею или нет? И можно ли, можно ли, даже ежели вошь? В чьей истории этот роман не был эпохой? А сейчас про Раскольникова в лучшем случае говорят: ну и дурак, на что время терял.

– И правы. Скучно, браток. Если для дела нужно убить, ясно, из нас каждый убьет, а канителиться на пустом месте на целых на шесть частей, да на оба фронта еще дурака свалять… это просто злостный прогул. Да, в современном восприятии твой Раскольников не черт, а злостный прогульщик. Проблема же, можно ль убить вообще, – для нас и во сне не стоит. И правильно. Да ты чего, собственно, хочешь? – уставился Жуканец на Сохатого.

– Хочу верить, любить, жить, глупеть…

– Ну, глупеть тебе будто уж некуда, в калошу сел и сиди. Я таких, как ты, без жалости вывожу в своей схеме в расход. У меня, браток, “схема нового человека”. Как-нибудь покажу, когда кончу. Тут социализм создает все новое, а ты, как ленивый мерин, в стойло назад. Я же увлечен слепить такого субчика, у которого остатков личных просто-напросто вовсе не будет. Всё до точки в соцстроительство! Облегчится, на крылах полетит. И современный быт, сказать надо, весьма удачно работает мне на подмогу. Как затиснут тебя окончательно жилплощадью, защемят подоходным, как набегут, гляди, алиментишки – он в тебе удушится сам собой, твой ветхозаветный. Кругом примеры кишат. И либо подохнуть будет упорным, либо вспыхнуть всеми закорками наивысших ресурсов интеллекта, воли и творчества.

– Пожалуй, что и так. Как пчела из армянского анекдота, – сказал уныло Сохатый. – Снаружи гроза ее хлещет, а ей одно спасенье – в слишком тесный улей влезать.

– Ну, и что же пчела?

– Пищит, а лезет.

* * *

В конце концов Сохатый нацелился в провинцию служить массам. Он собрался охотно, не переставая тайно лелеять, что в нетронутой городской порчей среде он скорее обретет и свое столь желанное личное дополнение.

Укладывать вещи Сохатого пришла известная нам Дарьюшка, у которой вскормленником был товарищ Глобус. Автор сердечно рад ее приходу, потому что, предоставив ей укладку чемоданов Сохатого, он сам в то время одним ударом прикончит обе затянувшиеся фабулы и в дальнейшем расчистит в своем произведении место волнам уже характера общего.

Заворачивая в “Красную газету” сохатые вещи, Дарьюшка мерной речью поведала ему, что произошло у нее в доме после похода к целителю Епимаху.

– …Варю, варю ему, батюшке моему, товарищу Глобусу, яички в мешок под тройную под вотчу и верую, что душеньке и телу его они во спасенье. Идет старцева благодать ему внутрь. А он, гляди, мой Евгешенька, заболел пуще. Вот и смекаю: конечно, старец блаженный, а что, коль и на него есть проруха? Сказал, что оно наружное звездой мечено, ну а если, между прочим, насквозь? А тут еще во сне мать Евгеши приснилась.

– Та ваша обидчица, что с крученым Жоржем сгинула?

– Ишь, запомнили, батюшка. Она самая. Ножкой на меня топает, кричит: “Это ты моего сына в новую хворь вогнала. Ему душу спасать – тело сгубить!” Ох и маялась я. Послушаться сновидения – Евгешеньке огонь геенский. Ведь и в плиту палец сунешь, полдырем возьмет, а тут, шутка ли, целиком да навеки. Я к Феоне Власьевне. А ей что? Вари, говорит, вари под вотчу, раз старец сказал. Зря тебя, что ли, сводила? На меня еще беду накличешь. А наше все тело – тьфу! Твоему товарищу Глобусу душеньку надо спасать.

Хорошо ей говорить – тело тьфу. А я как вспомню: Евгеша на службу идет, высокий, с нашивками, с орденом. Или сейчас, больной, схилит головку, а у него на затылке мысочек, бывало, в ванночку его посажу, за эту косичку дерну. И жаль стало мне, батюшка, именно тела его – видное все, знакомое, вырощенное. То вспомню, как зубки резались, молочные мышке вдвоем отдавали, то шрамчик на лбу, не военный, а тот, самый детский, от худобы выступил, сам с резвости о камни саданул. И грешные у меня мысли пошли… Гоню, пуще всплывают. Побилась я мукой между Евгешиным телом и душенькой, и биться мочи не стало. Дошла: что своим глазом вижу, то, думаю, и спасу ему. И перестала я под вотчу яички варить. Без молитвы варю, под простой, значит, счет: раз, два, три. Когда до сотенки с грехом пополам доберусь, а когда менее. Непривычно мне – то не дочту, то перечту. А на яичках отражение. И капризиться стал Евгешенька. Что это, нянька, с тобой? Бывало, всегда яйца в точку, а сейчас у тебя либо недогон, либо перегон? Слабый он, от болезни шейка тонкая, уж какой там товарищ Глобус, опять весь один мой, Евгешенька. А капризиться ему очень вредно. Не стерпела я как-то и снова под вотчу наладилась. Уж не ради душеньки его, а для аппетита. Яички с похвалой съел. И, батюшки светы, вдруг температура. Пришел доктор. Может, случайное, говорит, но скорей возвращенный кем-то тиф. Сердце мое тук-тук. Кем может быть тиф возвращенный? Кроме меня, здесь никого. Бах я перед Евгешенькой на колени. Сгубила тебя. Прости бабу глупую… И про вотчу ему чисто-начисто. Ну и хохотал тут Евгешенька. Колики взяли. Ах, ты дура моя, говорит, дура родимая. Да вари ты те яйца как влезет, под вотчу там или под что другое, только бы были в мешок. И такая легкость меж нами, такое веселье. Евгений же Юрьевич, товарищ Глобус, поправляются.

В заключенье Дарьюшка в путь-дорогу гадала Сохатому “на пикову даму” и рассказала замечательное народное поверье, которое воскресило прямое призвание Сохатого – собирателя быта и сказа.

Предание же таково.

Если гадюке человек разобьет голову, а самоё ее не сожжет на костре и бросит на землю, то ночью сползутся гадючьи все кумовья и сестрицы и высосут ей из тела новую голову. И уж новой этой головой гадюка ужалит обязательно человека.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.