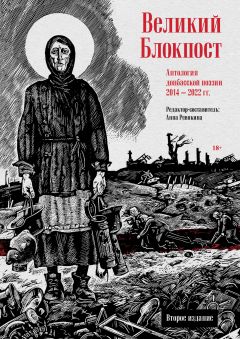

Автор книги: Поэтическая антология

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

шаман спиридон спиридон-дон-дон

телом слаб ростом мал

всех хронически закамлал

заяц его боись

лисица его сторонись

медведь к нему не едь

человек неси водка и хлеб

шаман спиридон спиридон-дон-дон

бубен его не злобен

голос его утробен

ликом смерти подобен

сидит на пне

ворожит на луне

думает о войне

кругом у него весна

сосна шелестит из сна

луна больна и красна

плохой человек война

шаман спиридон спиридон-дон-дон

схватил войну за хвост

в руке оказалась кость

ударил войну ножом

нож обернулся ужом

хотел пустить стрелу

сделался каменным лук

схватил войну за букли

отдал деревянной кукле

ешь кукла войну

a не то прокляну

кукла войну ела-ела

ела-ела и съела

чуть не околела

a потом ещё захотела

отдай спиридон мне чум

отдай спиридон мне ум

отдай мне горы и лес

и сам отдавайся весь

кукла растёт-растёт

кукле хочется есть

Мария Панчехина

Попытка речи«Всё, что от нас останется, – это грамота точка ру…»

…каждый день она едет и едет в автобусе…

Что ты знаешь, мой дорогой (зачёркнуто), о скорости,

что ты знаешь о скорости – той, на которой нельзя

ни поболтать, ни покурить, ни посмотреть в глаза?..

Я не успею. Я лечу на свет, хоть света нет и солнца нет, —

чтобы попасть туда, туда, где нет часов, календаря,

где начинается земля, и ангелы на бабочек глядят, —

Я (пауза, многоточие) этих небесных прошу о дочери.

Каждый день её возит автобус, платочек на плечи.

Она едет и едет, едет и едет до конечной.

Всё, что от нас останется, – это грамота точка ру.

Я тебя чуть-чуть пробел не люблю. Не люблю?

Между нами – буковки, облако, сигаретный дым,

помолчим всё на том же, на русском, помолчим,

интонируя про себя, нарушая те самые правила

ударений, коварных знаков вечного запинания,

проглотив все слова, промечтав «обними меня»,

задержав на кончике языка «назови по имени»,

на филфаке молчать, утаить и не выговорить,

на стене, на листе провести тончайшую линию —

это простое тире к тебе, длинное и Маринино.

Я тебя только чуточку. Я люблю. Как и ты меня.

Вячеслав Теркулов

«Ты ветер над полем, полынным, штормящим, прогорклым…»«В оставленном войсками городе, в выстраданном пространстве…»

Ты ветер над полем, полынным, штормящим, прогорклым,

несущий листву непонятных ночных сообщений,

Ты гений,

бессонный, бездарный, бездушный, стоокий,

но всё-таки гений…

Ты утро, ты кофе, ты несколько слов на прощанье,

бессмертие книг и прочитанных лекций минутность,

ты гулкость ступеней, ты тело, покрытое тканью,

безлюдие улиц…

Ты снег в декабре, ты деревья, фонарь у подъезда,

прогулка с собакой под вечер в преддверии чая,

ночные беседы на кухне, вино, сигареты,

звонки, на которые

не отвечали…

Когда-то (полвека тому) это стало телесным,

вселенная выросла, вместе с тобою взрослея,

но, кажется, скоро

придуманность эта исчезнет,

как ветер, как утро, как гулкость озябших ступеней…

В оставленном войсками городе, в выстраданном пространстве,

созерцая уход перевязанных, измученных колонн,

я всё-таки надеюсь первым сказать тебе «Здравствуй»,

я, а не он…

Потому что это преддверие ссылки, котомок, дорожных баулов,

потому что это лучше позора неотвратимого плена,

потому что немыслимо для меня соседство с низвергнутым Вельзевулом

на острове Святой Елены…

Ибо женщина нужна мне совсем для другого – для утреннего секса,

для утреннего щебета о платьях, об отпуске, о вечерней встрече,

о том, что «Волга» – это, конечно же, не «Лексус»…

«И ещё у нас с тобой скоро появится маленький человечек…»

Это нужно мне, чтобы задохнуться от счастья…

Но войска оставляют город,

дорога тяжела – переправы, пыль, неистовый центурион…

Мы не встретимся,

и где-нибудь в пыли под гранитной скалою

останусь лежать беззащитно недвижим

я, а не он…

Александра Хайрулина

«здесь и сейчас герань цветёт…»«в год по Рождестве Христовом очередной…»

здесь и сейчас герань цветёт,

восточная ваза, Господь

и мы.

женский голос так нежно поёт

на чужом языке, вздымается грудь —

дышим.

стучит мотылёк в окно,

здесь свет приглушён,

спите.

весь мир погружён в покой,

и даже на передовой сегодня

молчите.

«раз, два, три, четыре, пять…»

в год по Рождестве Христовом очередной,

в лето живота и смертей под кровавой звездой

войны не первой, не последней – ещё одной —

я рвала вишни в саду, в зелёном, по-над рекой.

ягоды лопались терпким и алым,

с таким звуком лопается кожа от удара.

как дети и собаки зализывают раны,

так я с измазанных рук сок собирала,

пока не свело мне оскоминой рот,

с тех пор замолчала я.

в год по Рождестве Христовом очередной,

в месяце июле стала немой.

только вишня растёт дальше, войною расколота,

ягоды все осыпались, но говорят – весной зацветёт снова.

раз, два, три, четыре, пять —

я хочу вас сосчитать.

два, четыре, восемь, шесть —

нас тебе уже не счесть.

десять, двадцать – не смеши,

сквозь десятки проходи.

двести, триста, сколько сот?

стал могилою окоп.

добровольцем призван в рай,

не считай нас, не считай…

Ольга Старушко

МогилыВишенное

Когда в упор в альпийский лёд весной

глядит дыра озоновая – грейся! —

тела погибших в первой мировой

растут из-под земли. Не эдельвейсы.

И кажется, выталкивает их

на свет, наружу – как предупрежденье —

позорное молчание живых.

Потеря памяти. Потеря зренья.

Пока роятся факелы в ночи,

и люди снова заживо сгорают,

и радуются смерти палачи,

не кончена вторая мировая.

И вновь держать дебальцевский окоп,

когда его огнём разворотили

до дедовских могил – и вражьих толп

опять не подпускать к Саур-Могиле.

Речь моей мамы как вишен созревших сок.

Вишен на Винничине, что снятся и мне.

Лепят в стодоле ласточки под потолок

гнёзда.

Діду Іван вiвци жене…

Вижу во сне: дед Иван мелет в стодоле хлеб.

Сыплется с жерновов ржаная мука.

Вижу во сне на стерне бабы Софии серп,

ранку на левой ноге.

И поверх – лист подорожника…

Белый, как вишен цвет, уже мамин висок.

Маме моей скоро восемь десятков лет.

Я, говорит, туда не поеду.

Всё.

Надо же было дожить до поры, пока станешь сед,

думая, что в Украине все такие, как я,

думая, что украинцы – одна семья.

Я не хочу больше знать их.

Только не с ними.

Нет.

Не с палачами.

Не с катами.

Вони мені – не братья!

Пусть как от вишен оскомина, но повторю: к кому?

К этим песиголовцям?

Вони же вбивають.

Жгут!

Были мы под фашистами.

В детстве.

И потому

к ним – не поеду.

А наши в могилах.

Те подождут.

Так говорит моя мама, и речи её темны,

словно вишнёвый сок, но боли не утолят.

Бьётся в падучей родная её земля —

там, где к погостам крестами родичи пригвождены —

от Приднестровья до Приазовья.

Кров'ю гірчить.

И не идёт ко мне сон: я слышала, как звучит

маминым стоном в ночи

память былой войны.

И я не могу молчать.

И ты не молчи.

Мария Ватутина

«Лучше подставить другую щёку: на́ тебе…»«Окно. Компьютерное кресло…»

Лучше подставить другую щёку: на́ тебе.

Лучше известно кто в руках, чем журавль на́ небе.

Лучше в хате иконостас, чем в море сокровище.

Лучше братья по кро́ви, чем по сукровице.

Если уж тут затронута гематология:

целый ребёнок лучше его надгробия.

Лучше череп носить на плечах, чем сажать на шест его.

Лучше хмельной Майдан, чем толпа с Грушевского.

Весело вам, вольно́ вам, кобза́ с окариною?

Что же вы, братцы, сделали с Украиною?

Что же вы добиваете, злы и жертвенны,

то, что за двадцать лет не успели гетманы?

Истинно, говорю вам, как у Матфея в записи:

есть кому предавать на славянской трапезе.

Лучше смерть в нищете – благополучья рабьего.

Лучше стоять у пропасти, чем у Яра Бабьего.

Лучше искать в себе, чем винить правительство.

Лучше место жизни, чем место жительства.

Лучше молиться всем миром, чем украинской ночкою

небо прокалывать, «i» завершая точкою.

Окно. Компьютерное кресло.

Незащищённый свет в окне.

Я выжила или воскресла

в братоубийственной войне?

Смогла спастись ценою малой?

Воскресла страшною ценой?

И кто на снег, от крови талый,

сложил любимых предо мной?

Мне страшно, Господи, от этих

от верещагинских красот

в коммуникационных сетях,

откуда кладбищем несёт.

Мой ангел, я теперь другая.

Всё изменилось. Я теперь

умею жить, превозмогая

сопутствующий вид потерь.

Герман Титов

Памяти Володи Мазурова«Теснят печали и беды…»

Тем – память, этим – победа,

всё спишет будущий май.

Но глупо, страшно, бесследно

уходят люди за край.

Озноб – по небу, по коже,

посмертья чёрный уют.

Мы выпьем с тобой чуть позже,

коль там хоть что-нибудь пьют.

Звезда – такое же солнце

на дне последнего дня.

Наш город ещё проснётся.

Без тебя, без меня.

Теснят печали и беды,

и страшен девятый глас,

Но краткость – сестра победы —

теперь воюет за нас.

Ничто у жизни не ново,

лишь вера присно права,

и горы двигает слово,

когда прицельны слова.

И в небе плавятся титры,

и радуг рвутся мосты.

Ноябрь смешает палитры,

последних клёнов листы,

Развеянных жизней стайки

в щетине мёртвых стеблей.

Нехай рождаются хайки

в золе вчерашних полей.

Господь восставит останки,

отстроит рухнувший кров —

прекрасны русские танки

на въезде в утренний Львов.

Владислав Русанов

«Кресты кружатся воронья на небе белом…»Город

Кресты кружатся воронья на небе белом.

Зафевралело в сентябре, зафевралело.

Вразнос кибитку жизни мчит шальная кляча,

а небо плачет на ветру, а небо плачет.

Листает залп за разом раз судьбы тетради,

ложатся «грады» у двора, ложатся «грады».

И ты летишь к земле ничком, лютуют мрази.

Из князей в грязь, упав щекой, от князей к грязи.

Выводит мины хвостовик шальное соло,

шипит осколок в колее, шипит осколок.

Побрал бы чёрт и этот дождь, и эту осень,

и вдруг проносит артобстрел, и вдруг проносит.

А ты лежишь, обняв Донбасс, – пошире руки!

Такая штука эта жизнь, такая штука…

Уходит всё – виденья, знаки, сроки,

стихи от первой до последней буквы.

Шуршит пергамент в горле, вязнут строки

и рифмы на зубах скрипучей клюквой.

Тень с запада зовёт, играет, манит

похлёбкой за уступку первородства.

С натугой тянет скаредные длани

к востоку. Залп. И пала тьма на Город.

Но Город жив и вопреки наветам

восстанет, смерть поправ, неопалимый.

Чем гуще мрак, тем ближе час рассвета.

И знай – с востока свет, с востока силы!

Анна Долгарева

«В гильзу от АГС помещается 20 грамм…»«Проходили эпохи, генсеки, цари…»

В гильзу от АГС помещается 20 грамм

в данном случае – виски. Мы пьём без звона,

ветер с востока хлопает дверью балкона.

Пьём за тех, кто более не придёт к нам.

Пьём за любовь, за свою мирную жизнь,

за наше большое будущее, поскольку все мы

относительно молоды; неубедительнейшим «держись»

пытаемся поддержать друг друга на время.

Сентябрь начался, с востока идёт гроза,

молчат миномёты, автоматы притихли даже.

Один комроты, смотря на меня, сказал,

что мечтает увидеть женщину не в камуфляже.

Здесь земля отверженных, нам уже от неё не деться,

ветер степной пахнет смертью, мятой и мёдом.

Мы пьём за любовь, за правду, за счастливое детство,

пьём, не чокаясь, из гильз от гранатомёта.

Проходили эпохи, генсеки, цари,

разгоняйся же, ветер, и пламя – гори,

саранча проходила, и плыли века,

и текли времена, как большая река.

Оставались земля и деревья на ней,

деревянные домики между дождей,

оставалось сплетенье размытых дорог,

оставались сады, что никто не берёг,

одичалые яблоневые сады,

оставались старухи да их деды,

потемневший портрет да икона в углу,

чёрный хлеб да похлёбка из лука к столу.

Перемешаны: чудь, татарва и мордва,

разгорайся, огонь, разрастайся, трава;

все цари да чиновники тенью пройдут,

ну а мы-то навеки останемся тут,

от курильских морей до донбасских степей

в эту землю врастём и останемся в ней.

И когда ты по чёрной дороге придёшь

через мокрое поле и меленький дождь —

будет тёплая печь, будет хлеб на столе,

и не спросят, какой нынче век на земле.

Дмитрий Мурзин

Пальцы блогераВаши пальцы пахнут…

А. Вертинский

Пальцы пахнут никотином,

мышкою, клавиатурой,

пальцы пахнут Украиной,

кровью, гарью, миной-дурой.

Пальцы пахнут Волновахой,

Славянском, Донецком, Счастьем,

пеплом, Горловкой и прахом,

и расстрелянной медчастью.

Сиротой, убитым сыном

да непризнанной виною.

Пальцы пахнут мертвечиной,

мертвечиной и войною.

Иван Купреянов

Бессмертный полк«Тысячелетний дядя…»

Мёртвые – проще.

Мёртвые – жестче.

Мёртвые – неба

земного мощи.

Красная Площадь!

Красная Площадь!

Красная Площадь,

эпох помесь,

слушай шаги живых!

Те, кто за нас боролись —

вспомним сейчас про них.

На современных лицах —

чёрточки чьи видны?

Вот бы кому молиться —

Мученикам Войны.

Быть им хотелось теми,

кто созидает мир.

Но прочертило время

пулями штрихпунктир.

Мир распрямил пружины,

время проткнув насквозь.

Все ещё были живы.

Всё только началось.

И потянулись роты

с улиц и площадей.

Небо, куда ушло ты?

Небо ушло – в людей.

Небо лежит под Вязьмой.

Небо лежит в Крыму.

Небо упало наземь —

вечный покой ему.

Цифры от века лживы.

Слово – наотмашь бьёт.

Мёртвые и живые —

это один народ.

Сердце стучит, ускорясь.

Слушай шаги живых!

Те, кто за нас боролись —

что мы теперь для них?

Те, кто за нас погибли,

были живее нас —

это они могли бы

бросить в лицо сейчас.

Что же вы, скажут, братцы,

может, запал не тот?

Кто тут в неполных двадцать

не для себя живёт?

Кто оторваться сможет

от телефона, ну?!

Кто тут готов под кожу

взять – и впустить войну?

Чтобы еды не стало,

чтобы кусали вши,

чтобы кусок металла

вырвал кусок души?

Что назовётся Русью —

памятник под горой?

Если живые струсят —

мёртвые встанут в строй.

Знамя Победы вскинут,

неба закатный шёлк.

Будет из Рая вынут

снова Бессмертный Полк.

Между мирами – прорезь.

Сердце стучит под дых.

Те, кто за нас боролись, —

не забывайте их.

«Мгновение света, потом темнота…»

Тысячелетний дядя

дышит над фолиантом.

Вот бы открыть, не глядя,

в 2045-м!

Всё бы простил зануде

ради такого мига.

Книга о том, что будет —

лучшая в мире книга.

Кожа скрипит воловья,

ждёт своего прочтения

новое Средневековье,

новое Возрождение.

Можно кидаться солнцем,

весело меряясь расами.

Начали всё эстонцы,

кончится папуасами.

Солнце взлетело в небо,

грохнулось где-то сзади.

Вот и о нас напишет —

тысячелетний дядя.

Мгновение света, потом темнота —

земная, недолгая милость.

Я знаю, что где-то есть женщина та,

которую мне бы любилось.

Она бы меня поняла, приняла

неровного, смертного, злого —

и годы совместные произнесла

как самое главное слово.

Мы жили бы дружно, себя не грызя

и ближних вокруг не вампиря.

Но именно этого нам и нельзя

в почти что распавшемся мире.

Спокойному прошлому скоро конец,

и это не очень-то скрыто.

И золото наших венчальных колец

из рыжей руды не добыто.

А люди живут – и куда-то ползут

слепые, счастливые звери.

И в танки уже заливают мазут

те звери, которые верят.

И только в крови прокатав колею,

они заорут, прозревая.

Чудес не бывает. Не верьте вранью.

Бывает война мировая.

Александр Савенков

«затишье… в оцеплении минут…»«думает, дикий, из камня и глины он…»

затишье… в оцеплении минут,

когда ничто не рвётся и не жалит,

ты слушаешь живую тишину

везде: в дому, на улице, в подвале,

ты слушаешь её до немоты,

до хруста пальцев, до ушного звона

и чувствуешь: меняются черты

и тишина становится иконной

думает, дикий, из камня и глины он

а вглядеться в дома и арки —

город подвешен на нити рябиновой

чьей-то молитвы жаркой

Анна Ревякина

«Осторожно, двери закрыты, водитель сосредоточен…»«В моём городе бой…»

Осторожно, двери закрыты, водитель сосредоточен,

пассажиры смотрят в окна, как убегают обочины.

С шакальей улыбкой миномётчик выпустит мину,

громко крикнет «За Україну!»

Раньше за Украину пили, закусывали, а теперь убивают,

миномётчик улыбается миномёту, говорит: «Баю-баю…»

Спите, суки, босоногие сепары, русские пропагандоны,

а я, моторний, поїду додому.

А ви вже приїхали. Выходите, чего разлеглись-расселись,

миномётчик будет улыбаться, пока не заболит челюсть.

Миномётчику скажут дома: «Розкажи нам, Рома,

вони насправді зайва хромосома?»

Рома кивнёт, дотронется до ямочки на подбородке,

попросит борща с чесноком, чёрного хлеба, водки,

и расскажет о том, как миномёт с первого выстрела дал осечку.

Мама заплачет: «Боже мій, як небезпечно!»

Реквием

В моём городе бой,

и отчаянный boy,

одержимый войной,

надевает портки,

его руки теперь – кулаки,

boy – бугристые желваки.

Ни намёка на страх,

boy в отцовских портках:

«Хочешь в глаз или в пах?»

Его тень, как скала,

его мысли – смола.

Вне добра или зла

boy умеет крушить,

врач не сможет зашить.

Boy – спартанец, и щит

говорит за него, как скрижаль.

И безумный февраль

отпускает спираль,

где виток за витком

в полотне городском

boy становится мужиком.

Уберечь бы тебя,

чтоб в разгар февраля

в чёрном слове «война»

появился застенчивый луч

на полу, что скрипуч.

И мой глаз, что текуч

был весь год напролёт,

вдруг заметил, что льёт

не внутри, а снаружи, и лёд,

как короста, сходит с реки…

И не слышно, как взводят курки,

и останутся только стихи…

«Кто читает все эти чёртовы сводки…»

Как уходят герои? Молча.

Растеряв все рефлексы волчьи.

Вместо слёз для них море горечи,

вместо роз для них залп тройной

холостыми, и серый в штатском

что-то скажет нам о солдатской,

о судьбе двух народов братских,

пофлиртует с седой вдовой.

А над кладбищем, там, где дымка,

реют ангелы-невидимки,

их не видно на фотоснимках,

но ты слышишь шуршанье крыл.

Это ветер в густых берёзах

прячет наши с тобою слёзы.

Наша жизнь – череда наркозов

да пролитых на лист чернил.

Развяжи мои губы словом,

я парю над изрытым полем,

я привык, что тобою болен,

я привык уже умирать.

Я лечу, и мне светят звёзды,

и рябины алеют гроздья,

и вся жизнь теперь то, что поздно,

то, что вряд ли воротишь вспять.

Кто читает все эти чёртовы сводки?

Налей мне водки, промой мои раны,

мы с тобой в подвале сидим, как в подводной лодке,

имени русой Марии, имени плачущей Анны.

Наша лампа-лампочка, наша маленькая лампада,

жёлтая, жуткая, внутриматочная спираль мира.

Не гляди на меня, Мария, я боюсь твоего взгляда,

помолчим, Мария, здесь каждое слово – гиря.

Наш подвал укромен, четыре стены и стулья,

а ещё эти полки с помидорами-огурцами.

Нас подвал уменьшает, съёживает, сутулит,

мы становимся даже не сёстрами – близнецами.

А на завтра сводки, от которых мне сводит душу,

а на завтра снова учиться ходить по краю.

Мы идём по улице – два морячка по суше,

мы с тобою ещё ни разу не умирали.

Михаил Афонин

«Я старый окопный потрёпанный кот…»

Я старый окопный потрёпанный кот.

Хромаю, скачу на трёх лапах.

Я тот, кто с солдатами рядом живёт,

и сам называюсь солдатом.

Стою на довольствии, хлеб с тушняком

свои для меня не жалеют.

Ещё я с комбатом немного знаком.

И даже считаюсь главнее.

Бывает, с ребятами песни пою,

бывает, что на бэтээре,

под выстрелы лезу в жестоком бою

и в нашей победе уверен.

А что на трёх лапах, так то не беда

и жизни моей не помеха.

Бандеровский снайпер, играясь, видать,

её отстрелил мне для смеха.

Недавно и в танке пришлось воевать.

Вот это, скажу вам, махина!

Наводчик орал: «Ах, вы, *б вашу мать»,

им можно при мне, я – мужчина.

А в общем – живу. Вот сейчас подремал.

Чихать, что не стану белее —

свои восемь жизней уже потерял.

Девятую – не пожалею.

2016 год

О. Дмитрий Трибушный

«На окраине сходят в ад…»«Укрой, убежище-земля…»

На окраине сходят в ад.

Драмтеатр играет в сад.

На Текстильщике «смерч».

В соборе полиелей.

Привечает голодный «град»

ополчение дошколят.

То, что нас убивает,

делает нас сильней.

Укрой, убежище-земля,

от злого глаза

печальных правнуков Кремля,

детей Донбасса.

Мы точно вышли из земли

другого сорта.

Сгорели наши корабли,

аэропорты.

Пытаться от себя уйти

уже нелепо.

Но все надёжные пути

ведут на небо.

Двухсотый дом, трёхсотый дым.

Считай высотки,

гори-гори, четвёртый Рим,

для новой сводки.

Александр Сигида (старший)

По России(в поезде Новороссийск – Петроград)

даже земля не осела…

(мысли лихие оставь)

тянется с юга на север

наш безупречный состав

ливнем и чёрною тучей

нас провожает Донбасс;

на непредвиденный случай

взяли с собой про запас

бинт из солдатского ранца

берцы и термобельё

(даже блокнот Африканца);

не прорастает быльё

скачут коварные бесы

на пепелищах побед;

чёрное горе Одессы

не побелеет от бед

наше суровое время

новый опишет Гомер;

взвалит решительно бремя —

вот вам и личный пример

выдержат мощные плечи

нечеловеческий груз;

…бережно слушают речи

и умирают за Русь

каждый – исполнен отваги —

в сущее пекло – опять…

или на белые стяги

чёрные мысли порвать?

что нам любые ИГИЛы

Сирия или Ирак?

не зарастают могилы

и надвигается мрак

силы откуда берутся?

самое надо сказать;

(только бы переобуться,

раны перевязать)

выслушай новости тихо

и не о чём не жалей;

невыносимое лихо

белого снега белей

вывод подобен позёмке

и вызывающе прост:

в нашем шахтерском посёлке

каждая хата – блокпост

Анна Долгарева

«В город пришла война…»

В город пришла война.

В город ложатся мины.

В городе разорвало водопровод,

и течёт вода мутным потоком длинным,

и людская кровь, с ней смешиваясь, течёт.

А Серёга – не воин и не герой.

Серёга обычный парень.

Просто делает свою работу, чинит водопровод.

Под обстрелом, под жарким и душным паром.

И вода, смешавшись с кровью, фонтаном бьёт.

И, конечно, одна из мин

становится для него последней.

И Серега встаёт, отряхиваясь от крови,

и идёт, и сияние у него по следу,

и от осколка дырочка у брови.

И Серега приходит в рай – а куда ещё?

Тень с земли силуэт у него чернит.

И говорит он: «Господи, у тебя тут течёт,

кровавый дождь отсюда течёт,

давай попробую починить».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!