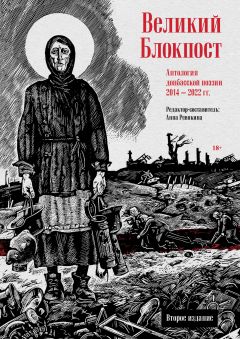

Автор книги: Поэтическая антология

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

«Ничего не знаю про ваших…»

дети восьмидесятых и девяностых —

кто в штабах, а кто на погостах.

небо тысячу раз прострелено южными звёздами

когда все ещё были в живых,

в благословенных откормленных нулевых

нам так не хватало страны,

любимой большой страны,

нам не хватало войны.

позже

нас назовут придонбашенными,

нас назовут страшными.

мы действительно станем страшными —

для родителей, для друзей, для соседских ребят,

но более всех для себя.

рождённые восьмидесятыми и девяностыми

лежат под южными звёздами,

расстреляны южными звёздами,

и над нами стоит весна.

и лежим мы в своей стране,

и из нас вырастает наша страна.

Ничего не знаю про ваших

полевых командиров

и президентов республик.

На передовой до сих пор

шаг в сторону – мины

и снайпера пули.

Его звали Максим,

и он был контрабандистом.

Когда началась война,

ему было тридцать.

Меньше года

он продержался.

Недолго.

Под Чернухино

он вывозил гражданских.

Его накрыло осколком

Мне потом говорили тихо:

«Вы не могли бы

о нём не писать?

Всё-таки контрабандист,

бандитская морда,

позорит родину-мать».

Её звали Наташа.

Она была из Лисичанска.

Прикрывала отход сорока пацанов.

Ей оторвало голову.

Выстрел из танка.

Они говорят о ней,

губы кривят,

чтобы не плакать снова.

Она была повар и снайпер,

у неё не было позывного.

Её звали Рая.

Художник.

Ей было семьдесят лет.

Жарким августом

перед всей деревней

в обед

её били двое

по почкам и по глазам

чёрный и рыжий,

искавшие партизан.

Она ослепла,

но всё-таки выжила,

даже успела увидеть

на улице тело рыжего.

…а с тем,

кто предатель,

а кому давать ордена,

разбирайтесь, пожалуйста,

как-нибудь без меня.

Владислав Русанов

Псы войны«Увечен проклятый закат…»

Когда отгремит канонада

и Смерть опрокинет весы,

украдкой, ползком из засады

выходят голодные псы.

Поправ вековечное право

руки, что ласкает и бьёт,

по самому краю оврага

проводит их страх и чутьё.

Их много. Война и разруха

коснулись не только людей.

Наполнить несытое брюхо

мечтают они поскорей.

Каков твоей правды оттенок,

скакал ты в мороз или нет,

парковщик ты или тенор,

для них ты всего лишь обед.

Нет, псы не играют в Мессию,

но чтят непреложный закон.

Тела пожирая людские,

они не порочат имён.

«Бей, поддужный колокольчик…»

Увечен проклятый закат,

и смолкли праведные гимны.

Тысячезвучьем бьёт набат

в стране, поверженной в руину.

Всё поглотит в один присест

тьмопастно порожденье смерти

и Бог Наживы, Жёлтый Бес,

ведёт под ручку Эль-Муэрто

туда, где флигель-адъютант

напялил каску генерала,

туда, где белый школьный бант,

пропитан кровью, рдеет алым.

Почтовой маркой станет грош,

а бандеролью – домовина.

Дамоклов меч иль острый нож,

но ты «двухсота», Украина.

Бей, поддужный колокольчик,

песню звонкую неси!

Сколько ям нарыто волчьих

у границ святой Руси!

Через яр да с перескоком.

Не кручинься и не трусь.

Под прицелом чернооким

Птица-Тройка, Птица-Русь.

Сколько лжи, наветов, грязи,

яд сомнений да искус

стелет вой болотной мрази

под твои колёса, Русь!

Коль в окошке заалело,

к образам – Господь, спаси!

Плеть да обух, суд и дело —

вечный промысел Руси.

Ольга Старушко

ЧуМытарства

Чудь белоглазая ждёт, когда тронется лёд.

Колокол в голос рыдает над новгородским вече.

Разве упомнишь, какой нынче век и год?

Разве забудешь, каким побоищем мечен

возглас «Вставайте!..», с которым Прокофьев берёт аккорд,

и вот уже снова бронёю бряцают с Запада, ибо

имя Прокофьева держит Донецкий аэропорт,

и в полном доспехе уходит под воду ливонский киборг.

Помню литые, долгие дни

дочкиных тех каникул.

Папа сказал: уж ты извини,

нынче я без клубники.

…В Харькове душно. Плацкарт, стомлён,

ждёт обирал. Таможню.

«Сумки видкрыйте!» И тычет он

в банку: «О це – не можно!»

Я же везу три литра всего,

думал, гостинец внучке,

что ещё крымского, своего?

Мытарь царапнул ручкой

строчку в блокноте. Замер вагон:

муху слыхать в полёте.

Я к нему как к человеку. А он:

«Швыдче! Або выходьте!»

И проводник, опустив глаза

(сам – на базар черешню):

батя, мол, слушай, теперь нельзя.

«Сыдячи в Крыме – ешьте!»

Как сыпану на перрон: да на!

Хочешь – подымешь с полу.

Выронил банку в сердцах: со дна

аж отлетел осколок…

Грядки, покуда хватает сил.

Гордость сынов крестьянских.

Ни у кого ни о чём не просил

выросший под Бердянском,

ведавший голод, стрельбу-войну,

суржик и мову: мамо!

Только разбили его страну,

да на осколки прямо,

чтобы из Харькова танки шли

в край, где печёт подошвы

пласт опалённой степной земли,

где, отзываясь прошлым,

снова грохочет беда-война,

и паренёк загорелый

горстку клубники возьмёт со дна

банки под артобстрелом.

Грядки в пороховом дыму.

– Сколько, бабуль?

– Нисколько!

Внуку гостинец бы своему…

Сладкая.

Без осколков.

Мария Панчехина

«Наша квартира – тюль, тюльпаны…»«Никто и не вспомнит наши первые грабежи…»

Наша квартира – тюль, тюльпаны,

много стихов, почему-то Тютчев,

тонкая пыль и в прозрачном бокале —

красный закат, изломанный лучик.

Тихо теплеет апрель. Наливается небо.

Этой весной нам нельзя торопиться;

лучше остаться, немного помедлить

с выходом из тела. С вылетом за границу.

Тютчев одобрит. И Фет поддержит.

Слово «весна» почти не имеет веса,

но оно согревает, снимает одежду,

приглашает к полёту, зовёт воскреснуть.

Я запомню тебя и – тире – тюльпаны,

новые часики тикают на запястье, —

нежным, в каком-то словесном дурмане,

будто в стихах помещается счастье.

«Макушка лета. Я вдыхаю пыль…»

Никто и не вспомнит наши первые грабежи.

Мы с тобой – Бонни и Клайд. Давай сбежим.

В этом чёртовом месте нет никакой романтики.

Разве что там, на площади, где стоит памятник.

Все дороги ведут к нему, это знают роллеры.

Я люблю одного тебя. И чужие доллары.

Клайд, я – Бонни, я – твой верноподданный.

Бонни Элизабет Паркер с беретом на всю голову.

Я так хочу обнять тебя сейчас и дёрнуть к морю.

И мне, влюблённой Бонни, не писаны законы.

Потому что нет никаких законов, кроме любви.

Макушка лета. Я вдыхаю пыль.

Всю серость, спелость нашего июля.

А под окном соседский мальчик лет пяти

стоит и крутит всем пернатым дули.

Смотри, таким же будет и наш сын:

малыш, мальчонка, вылитый горобчик.

И я спою ему о выжженной степи,

о тишине донецкой летней ночи.

Запомни наш июль, пока мы так юны,

какими знают нас все местные коты.

Как хорошо вдвоём в родительском саду.

Я никуда не еду, не иду. Я просто жду,

с тобою жду паденья сочных райских яблок.

Алиса Фёдорова

«Вот, здесь зима раскинула свой текст…»

Вот, здесь зима раскинула свой текст,

и снег лишь слово, лишь вода и слово,

в контексте окон силуэты разговоров.

Закрыты скобки молчаливых мест

за спинами у нас. Внутри дворов,

в чернеющей проталине молчанья

всё так звучит, как будто на прощанье

Мария обняла троих волхвов.

В названиях и вывесках, в огнях

язык хлопочет, мается и хнычет.

Цитата праздника сбегает из кавычек,

скрывается в неназванных лесах.

А свет звезды в глазах многоэтажек —

всего лишь слово, слово и стекло.

И слово спит. В яслях его тепло.

Мир назван, искуплён и принаряжен.

Елена Заславская

Звезда БетельгейзеВ зимнем сне

Знаешь, что такое поэзия?

Это ночью со своего балкона

заметить созвездие Ориона

и на правом его плече

звезду Бетельгейзе.

В моей Новороссии,

где всё так неясно,

где будущее – туманность,

а прошлое поломалось,

где гуляют ночные волки

и контрабасы

прячут нал и обрезы,

это всё, что у меня осталось:

пуля, лира и звезда Бетельгейзе.

В моей Новороссии,

не нанесённой на Google Карты,

где всё так просто,

и так понятно,

где полевые командиры

отправляются в космос

на лифте,

где терриконы безумия

страшнее, чем у Лавкрафта,

здесь есть место

для подвига и для мести.

Наведи свой зум —

поглядим на звезду

Бетельгейзе вместе,

мой команданте!

Когда же она взорвётся,

то вспыхнут в небе два солнца!

Потому что таким, как мы,

одного мало!

На Саур-Могиле

В снежных шапках терриконы,

в белых ризах тополя,

как тиха и как спокойна

в зимнем сне моя земля!

Мягким светом отливают

золотые купола,

на молитву зазывают

всех мирян колокола.

Но божественное явно,

осязаемо, смотри,

как незыблемая данность,

непреложность красоты,

как огонь, что сердце греет,

заставляя трепетать,

как желание поверить,

что не страшно умирать!

На Саур-Могиле

опять его убили.

Его убили снова.

Красивого, родного,

с глазами, как у мамки…

Арта. Пехота. Танки.

Как в страшном 43-м,

уже в другом столетье.

Там где отцы и деды

сражались за победу,

он там же пал, он с ними,

теперь в одной могиле.

На высоте контрольной

героем стал невольно.

Кругом лишь степь да поле,

да русское раздолье.

Земли нет в мире краше.

В ней спят солдаты наши.

Александр Курапцев

«Убитые приходят и говорят с живыми…»«скачет по полю кибальчиш…»

Убитые приходят и говорят с живыми,

время замирает, затем идёт вспять.

Зачем вы стреляли в нас, кто нас оживит?

Живые не слышат, живые все спят.

Матери наши окаменели, столпами стоят в степи,

дети наши глухие, немые, дикие, как пырей.

Живые во сне ворочаются, им хочется есть и пить,

им хочется спать и хочется верить в поводырей.

Живые наблюдают разноцветные сны,

будто война кончилась когда-то давным-давно,

убитые говорят им, не было никакой войны,

Не было, – повторяют живые и снова забываются сном.

За шахтой Гагарина есть заброшенный террикон,

у террикона кладбище, там ждут меня дед и отец,

убитые проходят мимо по минным полям босиком,

живые стынут от холода и просыпаются наконец.

скачет по полю кибальчиш

обжигает чело печать

выходи кто меня лечить

кто мочить меня кто молчать

отворяйте свои гробы

и айда в никуда за мной

от себя для одной судьбы

за сумою тюрьмой чумой

в небе месяц во лбу звезда

бледный конь под его седлом

спят распятые города

и дымится металлолом

скачет по небу кибальчиш

пламенея как метеор

рядом с ним серой тенью мчит

военспец или военкор

Вячеслав Теркулов

«Я становился привычен, как утренний кофе…»«В этом подъезде даже в сиесту…»

Я становился привычен, как утренний кофе,

как гулкое уханье лифта, везущего на работу,

как врач, для которого и витамины, и морфий —

всего лишь лекарства. Я вышел на автопилоте

из дома, увидев своё отраженье в витрине напротив

подъезда и гору, похожую чем-то неназванным на Голгофу.

Я шёл повторяемой фразой навязчивой песни,

в которой другие слова почему-то забыты.

Автобусный призрак катился со мной бестелесным,

мечтая приехать хотя бы к рассвету на Крытый.

Я ехал, привычный, по улицам светом залитым

в автобусе зимнем, обыденном, неинтересном.

Я ехал, придуманный кем-то в молчанье квартирном,

в стихах, сочиняемых ночью, как перед расстрелом,

и люди напротив сидели в протёртых мундирах.

В кармане звенела вчерашнего вечера мелочь,

а я становился обыденных вин виноделом

в твоём

незашторенном

мире.

В этом подъезде даже в сиесту

лампочки тусклый свет…

Здесь сочиняли дворовые песни

те, кого больше нет.

Здесь говорили голосом стылым,

нервно курили, но говорили,

а за окном под дождями и пылью

жались к парковке автомобили.

В этом подъезде трубы в асбесте,

гулкий бетонный пол,

здесь проходили стаей невесты,

дети играли в футбол.

Хлопали двери, выли метели,

голуби в окнах куда-то летели,

и городские полишинели

здесь говорили всё, что хотели…

Ты из окна, выпив вина,

птицей летел на свет,

ты знал, что она была влюблена

в дым твоих сигарет.

Ты понимал, безутешный, сердечный,

что ещё будет множество женщин,

разных – невинных, развязных и грешных,

и неутешенный будет утешен…

И только она где-то вдали

видела, как плывут корабли,

как уплывают твои корабли…

Юная Аннабель-Ли…

Александра Хайрулина

1. «Поэту нужно тишины…»2. «Пёс глухой на улице…»

Поэту нужно тишины

совсем немного,

чтоб различить приход весны

в простывший город,

чтоб отражения из луж

сверкнули бликом

и проявились на листе

деревьев ликом,

чтоб пёс седеющий, худой,

в грязи, без уха

остался навсегда с тобой.

но утро глухо.

3. «Грохочет снова ближний бой…»

Пёс глухой на улице —

не жилец,

нет, не стар – контуженный:

под обстрел

он попал, а спрятаться

не успел.

Молодой и сильный он,

но седой,

и глаза – всевидящи,

но глухой.

Грохочет снова ближний бой,

и я вновь слышу,

как из земли трава стеной

встаёт и дышит,

я слышу птицы разговор

с набухшей почкой,

и перекличку городов:

мы живы точка.

Мария Ватутина

Юбилей

Юбилей отмечали на кухне.

Раз, два, три – и обчёлся гостей.

Сын ушёл спозаранку, «притухни», —

Улыбнулся. Язык без костей.

Рыбка красная. Стопочки с горькой.

Фаршированный перчик в соку.

Голубцы подкопчённые горкой.

И отдельно тарелка сынку.

Подарила сестра пароварку:

– Береги себя. Чеки внутри.

Брат пришёл. Подарил – пароварку.

Ну, хоть обе врубай и пари!

Вот такая родня на чужбине,

вот такой юбилей в шестьдесят.

– Что там наши творят в Украине…

– Передайте котлетки назад…

Словно чадо о двух пуповинах,

в Украинах, в Россиях, вдали,

кто научит их жить, половинных,

на два времени, на две земли?

После Пасхи на пашню, к утехе,

на Воздвиженье – в башню у МКАД.

Пароварок зато, как в аптеке,

и туда, и сюда в аккурат.

Герман Титов

Подражание сербскому«Мирное небо над головой…»

Мне б дожить, юначе,

до такой эпохи,

где никто не скачет —

разве только блохи,

где никто не плачет,

поминая друга,

и победы паче

небеса над лугом,

где скудны и узки

сны военной славы,

где ветрам по-русски

отвечают травы,

где любой элите

по весне уместней

собирать на митинг

облака да песни,

смерти нет у были,

и не ранят взора

жёлто-голубые

ленточки позора.

Мирное небо над головой,

солнцезащитные сны.

Спит на донецком посту часовой

до неизбежной весны.

Минное небо – в лужах дорог,

гвалт одичалых ворон,

это война на восставший восток

в ночь отправляет перрон.

Минская небыль чёрной реки,

парка сожжённого край.

В вечную память плывут огоньки,

в метафизический май.

Алексей Шмелёв

«Когда живого Шевчука…»

Когда живого Шевчука

мы на допрос везли в ЧК,

твердил мне Юра-музыкант,

что я говно и оккупант.

А мне бы в медном купоросе

прополоскать бы эту тварь,

но строчку «Что такое осень…»

узнал я раньше, чем букварь.

У них певцов свои загоны,

потусторонние миры…

А из меня растут погоны,

как ствол растёт из кобуры.

Пока мы ехали по минке

режим сменился (тчк)

А после на моих поминках

коллеги пели Шевчука.

Наталия Курчатова

«Мы со школы знали что делать, если на нас повалятся бомбы…»

Мы со школы знали что делать, если на нас повалятся бомбы.

В лучшем случае – организованно в убежище, в плохом – полезай в погреб.

В худшем ни того, ни другого совсем не понадобится;

как говорила классная – завернись в простыню и ползи на кладбище.

Тогда над миром висела третейская мировая…

дети!

Мы совершенно не думали, что она когда-нибудь станет Третьей.

Киев, Донецк, Самарканд, Душанбе, Баку —

всё это были близкие города.

Оттуда приезжали загорелые родственники, лиловый лук, огромные помидоры,

киевский торт, орехи, каштаны, сало.

От нас ехали белые ночи, конфеты, книги, магнитоальбомы;

бесконечный обмен; кому-то всегда не хватало,

многим казалось – мало.

Теперь у нас есть всё: джинсы-бойфренды, клёш, бананы, с мотнёй,

музыка, фильмы – только коснись экрана.

Бомбы есть тоже.

Я б не сказала, что это ужасная рана.

Ведь бомба летит туда,

куда более не достигают советские телефонные провода.

А вайфая облако – общее для России, Вьетнама, Кубы.

Но

мои загорелые родственники иногда приезжают во сне на поезде,

молча целуют в губы,

оставляют у изголовья лиловый лук.

Я просыпаюсь, глаза слезятся.

Беру луковицу, иду на кухню, режу на сковороду.

Всем известно —

не приготовить яичницы, не расколошматив яйца.

(Из поэмы «Белые тополя»)

Иван Купреянов

«Бродит слух во честно́м народе…»«Хорошо быть и сытым, и чистым…»

Бродит слух во честно́м народе,

бередит очистной приказ.

Что-то скоро грядёт, оно де

всех коснётся, а прежде – нас.

Нынче звонница многогласа,

будто на слободе недуг.

Токмо чёрные тарантасы

возят бледных царёвых слуг.

Бродит слух – из гранитной раки

Сам поднялся, царя искал.

Поседели за сутки дьяки

у погасших живых зеркал.

Бродит слух – из жерла́ царь-пушки

вырос цвет, на червя похожий.

По церквям золотым старушки

обрастают гусиной кожей.

Не болтай, занимайся делом.

Дуй на воду – не дуй на воду,

славный Китеж в тумане белом —

ни туда, ни сюда нет ходу.

Чей-то голос, почти по-нашему,

в плотном воздухе гладью вышит.

Русь постанывает, вынашивая.

Хорошо, что никто не слышит.

Хорошо быть и сытым, и чистым,

и гулять от усадьбы к реке

в нарисованном акварелистом

и условном довольно мирке.

Просыпаться примерно к обеду

(живо завтрак, паскуда-Семён!),

а не бегать в замызганных кедах

по распутице смутных времён.

Луч заката в ореховых ветках

освещает (пурпу́рен, багрян)

дореформенных, ветхозаветных

и довольно условных дворян.

В золочёных торжественных залах

и за шторками хрупких карет

им, наверное, тоже казалось,

что клокастого хаоса нет.

Неизвестно доподлинно, так ли.

Говорят, по себе не суди.

Хорошо в середине спектакля,

но развязка ещё впереди.

2017 год

Владислав Русанов

Ангелы ДонбассаПадший ангел

Маленький шахтёрский город,

пограничный с Россией.

Здесь

из окон пятиэтажки

небо такое синее.

Мальчик клеил из картона модели,

он мечтал в океане

водить каравеллы.

Он бредил парусами,

хранил портрет Колумба,

изучал такелаж, галсы и румбы.

Он остался под обломками

рухнувшего здания.

Украинский лётчик доложил

о выполнении

задания.

Самая обычная младшеклассница

знойным

луганским

летом

упрямо ходила в ДК,

занималась балетом.

Она крутила фуэте,

она стояла на пуантах,

легко различала аллегро и анданте.

Осколок прошёл навылет,

когда по Камброду

отработали украинские

миномёты.

Он мог бы стать актёром,

врачом,

инженером,

шахтёром,

пилотом…

Просто парнишка ещё не определился

с будущей работой.

Он часто сбивал коленки,

ругался со сторожами,

прогуливал уроки,

иногда курил за гаражами.

Скорая не успела помочь

даже просто уколом,

когда он зацепил «растяжку»

по дороге в школу.

Первого сентября

они входят в райские классы

и садятся за райские парты.

Белые.

Ангелы.

Донбасса.

«Вольно или невольно…»

По пшеничным полям пал,

в небесах дымный след сиз.

Светлый ангел на землю пал.

С облаков прямиком вниз.

Распрямился могуч, наг.

Знал бы стыд, так прикрыл срам.

От изгиба шоссе танк

бьёт наводкой прямой в храм.

За кургузым пригорком «Град»

посылает в село смерть.

Ангел понял, что здесь – Ад.

Значит надо идти смотреть.

На сгоревшем авто вран

напророчит врагам кар.

От натуги хрипя, «Урал»

волочит награбленный скарб.

Чуть присыпан землёй труп,

перемазан в крови трак.

Хочешь пальцы вложить в струп?

Хочешь в сердце впустить мрак?

Чуешь, ветер несёт тлен?

Слышишь, грохот вдали стих?

Ангел шёл и попал в плен

к батальону с руною «сиг».

На заре, когда свет бел

разрывает ночи креп,

повели его на расстрел —

отличился террбат «Днепр».

Двое суток срасталась кость.

Двое суток свивалась нить.

Ангел пули собрал в горсть

и ушёл в ополченье. Мстить.

Вольно или невольно

лучик разбился в луже.

Больно или не больно?

Слышишь, опять «утюжат»?

Страшно или не страшно?

Выйди, спроси в окопах.

Важно или не важно?

Это войны синкопа.

Зримо или не зримо

снова иглы под кожу.

Мимо или не мимо?

Это узнаешь позже.

Брату или не брату

выплатишь кровью виру?

Правда или не правда

правит распятым миром?

Если того достоин,

жизни допишешь повесть.

Стоит или не стоит?

Это подскажет совесть.

Иван Купреянов

«Гражданская, жадная, ягоды сквозь решето…»

Гражданская, жадная, ягоды сквозь решето,

и в ямах умы, и в бесчисленных рвах – скудоумия.

Ужасно и это, но хуже, по-моему, что

они бы и так к настоящему времени умерли.

Какая природа-то, Господи! Прям благодать!

Вот осень-то смог же ты как-то создать многоразовой.

Чего тебе стоит не мусорить и не кидать

повсюду пустые обёртки от чистого разума?

Я знаю, конечно. Ты просто листаешь века

и смотришь, чего учудило забавное стадо.

Не надо про это. Про веточку и про жучка.

Про губы любимой – окей. А про это не надо.

Алексей Шмелёв

Хор

Тьма стоит над землёй непроглядная —

не отыщешь у неба края.

Спи спокойно, моя ненаглядная,

синеглазая радость моя…

Крепко спи – не убит и не ранен я

и почти что привык воевать.

Нас пришла убивать не Германия,

нас безбожье пришло убивать.

Если честно – мне вовсе не верится

до сих пор, что я всё ещё жив.

На войне не до песен, но вертится

в голове позабытый мотив.

Он черёмухой пахнет и сливами,

он растёт из начала начал…

Он, должно быть, из детства счастливого —

в школьном хоре похожий звучал.

Алексей Поддубный

Мы не уйдём

Я не знаю, есть ли рай над головой.

Над перекати-полем да перелёт-травой.

Ну да что гадать, мы-то ещё здесь.

Сколько ж нас ребята? Да уж сколько есть!

Всегда, перед боем тишина…

Был расчёт такой – родился и живи.

А тут вот или-или, мы или они.

Ну да не впервой, нам не привыкать.

Разобьём врага, поживём опять.

Эх да, перед боем тишина…

Даже если волком смотрит заря.

Даже если небо крестят огнём.

Даже если рукой до смерти подать.

Здесь наша земля, мы не уйдём.

Мы не уйдём… Мы не уйдём…

Вот родной мой двор, деревья да дома.

И в костёр бросает листья пацанва.

Эй, давай домой, кончилась война.

Эх, видать, не время пока ещё туда,

где над боем тишина.

Даже если волком смотрит заря.

Даже если небо крестят огнём.

Даже если рукой до смерти подать.

Здесь наша земля, мы не уйдём.

Мы не уйдём… Мы не уйдём…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?