Текст книги "Красные бригады. Итальянская история левых подпольщиков"

Автор книги: Ренато Курчо

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Мне кажется, дело в следующем: ни в начале 1970-х, ни в конце 1980-х годов наши интеллектуалы не могли автономно вмешиваться в мышление партийных секретарей. Великий вакуум, который нанес ущерб, который никто не удосужился оценить.

У Сциаскии, однако, хватило смелости выразить свободную и противоположную мысль.

Его голос, как уже было сказано, почти изолирован. Много лет назад, если я правильно помню, во время похищения Сосси, он вызвал скандал, заявив, что необходимо иметь интеллектуальную честность и политическую независимость, чтобы признать, что Красные бригады были в корне правы в своей интерпретации ленинских диктатов. Естественно, респектабельные левые, стремящиеся криминализировать и оскорбить нас, чтобы прикрыть свои собственные компромиссы, съели его живьем.

Короче говоря, Сциаскию изолировали и заставили замолчать. И это была серьезная ошибка, потому что если бы в то время, вместо бешеных анафем, возобладало более взвешенное и глубокое осмысление требований социальных перемен, которые БР по-своему интерпретировали, возможно, судьба левых сложилась бы лучше. Вместо этого, не в последнюю очередь потому, что они не прислушались к словам ясного сицилийского писателя, каждый пошел своим путем. Который, как оказалось, был тупиковым.

Я хотел бы также упомянуть Россанду, которая почувствовала острую необходимость обратиться к поднятым нами вопросам. Она сделала это по-своему, десятки раз приходила поговорить со мной в тюрьме и открыла дебаты по нашим призывам в «Манифесте». Попытка, которая на практике провалилась, похороненная в молчании.

Почему такое показное молчание нашей интеллигенции о подрывном бригадирском опыте? Почему так трудно всем левым вступить в дискуссию о 1970-х годах? Я дал свой ответ. Было бы интересно узнать ответы Россанды и тех немногих, кто готов прислушаться к нашим воплям в пустыне.

Летом 91-го года президент Республики Франческо Коссига объявил о своем желании помиловать заключенных в качестве «символического акта, завершающего годы чрезвычайного положения и открывающего эру реформ». Но после долгих тягот и проволочек эта инициатива провалилась.

Это было, помимо всего прочего, грубое насилие по отношению ко мне. В письме министру Клаудио Мартелли, которое он настоятельно рекомендовал мне сделать во время визита в Ребибию, я просил рассмотреть коллективную проблему, касающуюся всех политических заключенных и изгнанников. При этом я старался не путать свою личную позицию с «политическим» вопросом, который я поднимал. Вместо этого мне был задан вопрос о помиловании. Помилование, о котором я никого не просил. Таким образом, я стал предметом обсуждения, совершенно не связанного с моей волей и поднятыми мною вопросами.

По решению суда не было доказано, что эти преступления были совершены «в рамках единого преступного замысла». Смехотворное оправдание, – возразил Коссига, – поскольку я был указан как основатель и лидер «Красных бригад». Непробиваемое оправдание, добавлю я, учитывая, что есть по крайней мере три товарища из исторической группы «Красных бригад», с идентичным моим правовым положением, за которыми «продолжение» признали другие суды и которые уже некоторое время находятся на свободе.

Поэтому помилование, по мнению президента, должно было, прежде всего, исправить вопиющее нарушение принципов справедливости. Уго Печчиоли и Фердинандо Импозимато, бывшие чемпионы в борьбе против экс-БР, также зашли так далеко в колонках «Unità».

Когда люди говорят обо мне, они говорят не о человеке Курчо, а о символе Курчо. Мой образ превратился в символ «Красных бригад» и «терроризма». И поэтому судебный приговор в отношении меня приобретает символическо-политическое значение. С другой стороны, можно также думать, что судьи, призванные судить меня, не хотели вынимать каштаны из огня политиков.

Люди, находящиеся у власти, всегда отвечали, что вооруженная борьба была не политическим, а криминальным фактом. Коссига, надо признать, имел смелость предложить более искреннее и глубокое прочтение, необходимую предпосылку для начала серьезной дискуссии о 1970-х годах, которую до сих пор никто, ни среди политиков, ни среди интеллектуалов, не хотел.

Министр Мартелли направил Коссиге письмо, в котором объяснил, почему он не утвердил помилование. В этом документе, признав мою «зрелую интеллектуальную дистанцию от событий», он отметил, что письмо, которое я написал ему 29 июля 1991 года, оказалось «необычайно немногословным, если не сказать немым» в вопросе, который он считал решающим: отказ от «моральной легитимности использования террористических средств в политической борьбе». По сути, я не произнес никакого отречения, и для Мартелли и его товарищей это было непреодолимой проблемой.

Лично я не признаю ни за какой властью авторитета и права требовать отречения. И я поражен, что такой непрофессионал, как бывший социалистический министр Гвардасигилли, сделал это. Сегодня, на пороге двухтысячного года.

С моей точки зрения, в этой встрече с Космиги в Юрьев в 1992-м был определенный «драматизм», поскольку это была встреча лицом к лицу двух проигравших. Коссига представил себя, в определенном смысле, как того, кто потерпел неудачу в своей попытке осуществить конкретный акт по преодолению фазы в итальянской социальной истории. Я предстал перед ним побежденным в качестве бывшего лидера «Красных бригад» и неуслышанного проповедника необходимости взять на себя коллективную политическую ответственность за историю 1970-х годов.

Мы беседовали более часа, наедине, в одной из комнат, отведенных для допросов мировых судей. Я полагаю, что Коссига хотел как-то «объяснить» мне лично безобразное дело о несостоявшемся помиловании. Он сказал мне, что летом 91-го года он намеревался помиловать меня не только из соображений «справедливости» – после приговора суда Кальяри в отношении меня – но и по причинам «политического реализма»: помилование, по его замыслу, должно было стать первым конкретным шагом в направлении политических мер, призванных «закрыть устаревший исторический период» и аннулировать несправедливые остатки некоторых последствий чрезвычайного законодательства. Он также объяснил мне, что сопротивление мерам помилования, имеющееся в некоторых секторах общественного мнения – в частности, в ассоциациях родственников жертв – было уравновешено консенсусом, выраженным высшим руководством полиции, карабинеров и значительной частью судебной системы. И поэтому, заключил он, если этот акт милосердия не был достигнут, то это произошло из-за «препятствий, поставленных на пути изнутри политического спектра».

Тогда я указал Коссиге на то, что не пропустил остановку этой меры, начатую секретарем ПДС[24]24

Партия демократического социализма – переименованные после 1991 года Компартия Италии.

[Закрыть] Акилле Оккетто на митинге в Болонье. И он прокомментировал это, сказав, что, действительно, для некоторых боевиков этой партии наш прошлый опыт борьбы представляет собой то, чего они втайне желали, но на что никогда не решались открыто.

Мы говорили о помиловании, а также о «Красных бригадах» и похищении Моро. Коссига подчеркнул то, что он только что сказал в интервью еженедельнику «Панорама», а именно, что диетология и теории заговора представляют собой «бегство от мужества признать, что БР были Бр», без каких-либо оккультных маневров. Он также подтвердил свою убежденность в том, что вооруженный левый феномен, именно в силу его социального распространения и способа действия, не подходит под определение «терроризм», а правильнее – «левый диверсивизм». В частности, он сказал, что убежден, что БР являются «политическим субъектом». Со всем этим, разумеется, я не мог не согласиться.

Затем, по поводу Моро, в ответ на мое заявление в газете «Эспрессо», в котором я объяснил, что у меня сложилось впечатление, что в последние дни похищения желание правительственных людей спасти жизнь государственного деятеля окончательно упало, Коссига высказал другое мнение. По его словам, бригады, ответственные за смерть Моро, ничего не понимали о том, что происходило за кулисами в Христианско-демократической партии. «У меня такое впечатление, что они даже не читали газет, – сказал он мне, – если бы они их читали, то поняли бы, что в тот самый день, когда Альдо Моро был убит, должно было состояться заседание руководства Христианско-демократической партии, на котором, вероятно, возобладала бы ориентация в пользу каких-то переговоров».

Марио Моретти

Красные бригады. Итальянская история

Глава первая. От фабрики до подполья

Марио Моретти, вы среди лидеров BR тот, кто дольше всех руководил ими, тот, кто дольше всех избегал ареста. Моретти – неудержимый. С 1981 года вы находитесь в тюрьме, на судебных процессах вы не защищались, не отрицали, не отвечали. Вы были тяжело осуждены. Вы работаете, учитесь, не делаете никаких заявлений. Моретти самый закрытый, самый молчаливый. Почему?

Да. Почему Моретти молчит? Эта дилемма не так наивна, как хотелось бы, чтобы вы думали. Она была построена на мне, как ни на ком другом. Это неправда, что я никогда не говорил: я отвечал на вопросы журналистов на всех языках, я показывал свое лицо на всех телевизионных каналах, даже с мировыми судьями мне случалось говорить, но всегда вне суда. В тюрьме или в суде разговор – это признание, уличающие показания, донос, или ты не можешь открыть рот. Я знаю, что многие наши действия тоже были преступлениями, и серьезными, я не утверждаю принципиального отказа от буржуазного правосудия и тому подобного. Партизанская война закончилась, партизанский процесс тоже закончился. Но я говорю, что история красных бригад – это фрагмент политической истории, а не фрагмент уголовной истории. Это нельзя делать в суде.

Где это должно быть сделано?

На политической площадке, на своем месте в обществе. Левые должны были это сделать, давно. И мы бы говорили, как я говорю сейчас с вами, без всяких оговорок. Но левые не говорят о 1970-х годах, потому что внутри них тоже есть вооруженное восстание, хотят они того или нет, и как бы их ни оценивали. С «Красными бригадами» покончено уже много лет назад, товарищи сидят в тюрьмах, а мы по-прежнему остаемся для них бельмом на глазу. Люди молчат или пытаются нас изгнать. Хуже того, есть те, кто пытается замазать историю, которая была полна надежд, возможно, иллюзий, проб, ошибок, боли, смерти – но не грязи. Я хотел бы попытаться вернуть этой истории возможность критики. Надеюсь, что это сделают и другие товарищи, которые со мной солидаризировались.

Почему сейчас?

Это нужно было сделать раньше. К лучшему или худшему, но судебные события подходят к концу. Остается шлейф судебных разбирательств, который подобное дело всегда будет нести с собой, по крайней мере, до тех пор, пока амнистия не завершит наше пятнадцатилетнее существование, освободив всех, включая судей, от необходимости разбираться с ним в уголовных судах. Никто, кто честно подходит к этому, не может думать, что правосудие не было осуществлено в полной мере. Серьезный анализ должен быть возможен даже для тех, кто больше всего выступал против нас.

Вы думаете, что знаете о «Красных бригадах» все?

О БР до моего ареста я знаю все. За исключением, может быть, нескольких месяцев в начале, беременности, в которой я не участвовал.

Какова была ваша история? Какой была ваша семья?

Мне 47 лет, большую часть из которых я провела в этом туманном, ужасном, необыкновенном термитнике, которым является Милан. Мне не всегда было плохо. До 20 лет я жил в прекрасном городке в Ле Марке, который назывался Порто Сан Джорджио. Он находится на побережье Адриатического моря, с одной стороны сельская местность и знаменитые холмы Леопарди, с другой – море. Я занимался морем, над ним, под ним, между ними; думаю, я научился плавать раньше, чем ходить. Я жил со своими братьями, мальчиком и двумя девочками, в доме рядом с замком, настоящим замком, с башнями, крепостными стенами и всем остальным. Он был доступен только для нашей банды детей, единственных, кто мог взбираться на стены и проходить через бойницы. Деревня, море, замок, в таком месте детство не бывает грустным. Я помню это как счастливое время, мои родители были бедны, дома мы ели в основном хлеб и мортаделлу, но нас это вполне устраивало. Мой отец голосовал за коммунистов, как и друзья, которых я видел вокруг дома в детстве, но в то время и в тех краях люди чувствовали себя прежде всего антифашистами, против того, что фашизм завещал и не изменил. Я не очень хорошо понимал это, я воспринимал это как тупую обиду, которая змеилась в речах, но прежде всего в молчании людей, которых я знал. Между моим отцом и одним из моих дядей по материнской линии; между двумя моими дядями, оба из которых вернулись из долгого плена в Африке, в концлагере союзников; один из них выучил либерально-демократические идеи вместе с английским языком, другой вернулся более фашистским, чем прежде. Все годы, что я прожил в Порто-Сан-Джорджио, я не разбирался в политике, просто потому, что там никто не разбирался. Почти все мои друзья были рабочими на рыболовецких судах, на сапожных или механических фабриках, которые были распространены в этом районе. Когда вы ходили голосовать, вы голосовали за коммунистов, но на этом все заканчивалось. Я был, кажется, единственным, кто продолжал учиться после средней школы, в Индустриальном техническом институте. Я закончил его в Фермо.

Правда ли, что в учебе вам помогала местная жительница?

Она не была местной, это была маркиза Казати из Милана, которая много лет спустя умрет от трагической любовной связи. Я видел эту женщину, наверное, несколько раз, и могу сказать только, что она была очень щедрой. Благодаря ее заинтересованности мои родители смогли покрыть расходы, необходимые мне для завершения учебы; возможно, это было не очень много, но у моих родителей не было денег, чтобы довести меня до окончания школы. Школа не то чтобы радовала меня, это была невыносимая скука, я никогда не мог найти ответ на свое любопытство. Кроме дисциплины, там было очень мало. Чтобы попасть в школу из дома, мне нужно было идти по дороге, с одной стороны которой было море, а с другой – сосновый лес, два непреодолимых соблазна. На самом деле я едва мог устоять. Нельзя сказать, что я хорошо учился в школе, но и плохо тоже, правда, очень часто я вообще не ходил. Так было, по крайней мере, пока не умер мой отец. Мне было шестнадцать лет. Моя мать, проявив одно из тех любящих и непримиримых материнских упрямств, решила все равно довести всех четверых своих детей до конца учебы. Поэтому она возобновила преподавание, ее зарплата была ее единственным доходом, она пожертвовала столь многим, что мы все почувствовали призвание к взрослым обязанностям. Я должна была приложить себя к этому, нравилось мне это или нет. Тогда моя тетя, которая работала носильщицей в Милане, на улице Торино, где жили Казатисы, рассказала о нас этой даме, и она предложила нам помощь. Так моя старшая сестра окончила литературный факультет, младшая – педагогический, а я, к лучшему или худшему, в июле 1966 года получил диплом специалиста по телекоммуникациям. Через несколько месяцев я нашел работу в Милане.

Вам пришлось?

В компании Ceiet, занимающейся установкой телефонов. Они посылают меня следить за работой на строительной площадке в Варезе, где возводится большое офисное здание. Я каждое утро езжу туда и обратно между Миланом и Варезе, добираясь на поезде Ferrovie Nord после получасовой прогулки до станции, потому что в это время трамваи еще не ходят. Только те, кто ездит на работу здесь и в это время года, знают, что такое туман и холод вместе взятые. Те, кто говорит, что любит Милан, лгут или не знают, что такое его улицы в шесть утра в декабрьский день.

Вы встретили там рабочих?

Я уже знал рабочих, все мои друзья и друзья моего отца были рабочими, но не фабрику, ее я не знал. Эта смесь организации, эффективности и дисциплины, которая смешивается и конфликтует с человечностью людей, которые вплетают свою судьбу в производство. Я впервые встретил этих людей в вагонах «Норд», где каждое утро мы собираемся вместе, молчаливые и холодные. Никто не знает, куда едет другой, все знают, что должны ехать, все торопятся, все злятся, и все же каждый каким-то образом понимает, что в этой поездке есть смысл. Среди каменщиков, плотников, электриков на стройке я вступаю в контакт с заводом, пока еще не с политикой. Это я встретил бы в Siemens, крупной компании, которая теперь называется Italtel. Именно там однажды в отдел, где я работал – отдел тестирования, мы все были техниками – ворвалась группа нарушителей спокойствия: они кричали на начальство, не похоже, чтобы они злились на нас, и я был уверен, что я не начальник. В итоге мы вместе выходим и спорим во дворе. Я не хочу, чтобы жизнь определяла меня, я хочу понять, почему все происходит, почему эти рабочие протестуют, требуют, требуют. В те годы в голове каждого словно сработала пружина. И все, что было нужно, чтобы ее завести, – это такой эпизод или даже меньше.

Они были объединены в профсоюз?

Да, они были объединены в профсоюз. Я еще не встречал этого рабочего: это настоящий рабочий класс, когда рабочие думают как рабочие, говорят как рабочие, ведут себя и организуются как рабочие. В тот раз в их протесте участвовали и техники – очень многочисленная на заводе категория, среди которых был и я. Обычно разделение труда приводит к тому, что административные, канцелярские и технические работники чувствуют себя если не слугами, то союзниками босса. Но на высокотехнологичных заводах, таких как Siemens, техник начал понимать, что он находится внутри производственного процесса, который делает его частью цикла, что наше положение не сильно отличается от положения рабочих. 11 Моя первая политическая работа – среди техников.

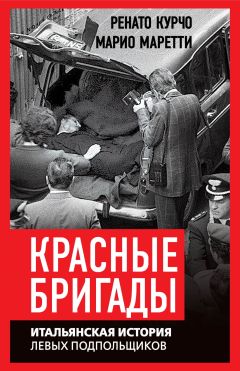

Полицейские возле мёртвого тела Мары Кагол

Сколько их было в Siemens?

Пропорции были примерно такими: около четырех тысяч женщин, все «синие воротнички», выполнявшие линейную работу, за исключением нескольких секретарей, и две тысячи мужчин, почти все техники, работавшие в лабораториях и на испытаниях. Существовало резкое разделение труда, даже половое. В отношении техников профсоюз не имел никакого влияния; но был представитель Внутренней комиссии, который был техником, как и я, он был католического происхождения, у него было гораздо больше опыта, чем у меня, и он ничего не знал. Мы подружились и решили вместе с немногими другими принять участие в следующей забастовке рабочих. Так мы и сделали, но нас будет пять техников из двух тысяч. Понятно, что с традиционной системой ничего не получится, надо изобретать что-то новое. Мы берем на себя инициативу, совершенно беспрецедентную для того времени, созываем собрание, чтобы создать исследовательскую группу. Не политического характера, чтобы узнать наши проблемы и поговорить о них. Место для собрания нам предоставил социалистический кооператив (в то время социалисты были почти серьезным явлением) недалеко от Сан-Сиро. Это был оглушительный успех, пришло много людей. Мы затронули пружину, запустили механизмы, которые уже созрели. Всегда рабочие созывали собрания, на этот раз это были мы, возможно, поначалу немного расистские или корпоративистские. Но мы были против чего-то, против непреодолимой тенденции ставить все под сомнение.

Вы обсуждали профсоюзные вопросы?

Профсоюзы и кое-что еще. Дело в том, что техников больше нельзя было считать интеллектуалами определенного типа, поскольку они выполняли лишь отдельный сегмент цикла; как и рабочие, идентичный. Более того, уровень их заработной платы был очень низким, потому что они держались в стороне от прежних требований. Все вместе они потеряли всякое влияние на процесс и те крохи, которые традиционно давались при повышении премий. Фигура и положение изменились, и они это отчетливо осознали. Собрание сформировало

Исследовательскую группу, признала ее своим эталоном, и она стала почти легендарной среди тех, кто занимался профсоюзными вопросами на крупных заводах севера. Это был своего рода прототип успешного метода сведения воедино производственных показателей, до сих пор недоступных для профсоюза. В ходе дискуссий мы разрабатывали платформы требований, определяли формы и время борьбы. Участие было экстраординарным. Когда Исследовательская группа объявила первую забастовку и мы оказались в процессии, мирно марширующей по заводу, мы поняли, что являемся силой.

Курчо исходит из опыта Тренто, Франческини – из памяти партизан Реджо, у вас другая история?

Я происхожу из той первой учебной группы, которая является современницей «Cub» компании Pirelli, ее аналога на уровне технического персонала. Это был эксперимент по автономной организации рабочих на заводе, между профсоюзом и политикой, между критикой капиталистического способа производства и мечтой о демократическом, революционном проекте. Я пришел из Siemens, там я освоил профессию, там я увидел правила, по которым вращается механизм капитала, и познакомился с классовой борьбой. Я родом оттуда. И это не так однозначно. БР пришли в основном с завода.

Сколько вас было в группе?

В начале около двадцати. Дело в том, что мы заполнили пустоту, и у нас были почти полные последователи. Мы решили работать над противоречиями производственного процесса и разделения труда. И в тот момент, поскольку меня уже никто не заставлял, я начал учиться, поступил в Католический университет на факультет экономики и коммерции. Это был единственный университет, в котором был вечерний курс. Это было в конце 1967 года.

Вы сдавали экзамены?

Да, но я не закончил университет, я прекратил учебу гораздо раньше. В тот год даже в университете были волнения, одно собрание за другим. В Каттолику можно было поступить только со справкой о хорошем поведении от приходского священника, а студенческое движение в Милане родилось из демонстрации в Каттолике, которую полиция жестоко пресекла. Университет был почти всегда занят, независимо от того, читались лекции или нет, в нем царил климат полного неповиновения, критики, которая не знала запретных зон, прекрасного. Я был поражен воображением студентов и их лозунгами, языком либо непонятным, либо фантастически экстремистским. Мы на заводах были очарованы студенческим движением больше, чем готовы были признать; мы смотрели на них свысока, как смотрят на человека, который все знает, но ничего не понимает. Студенты – так мы их называли.

Нельзя сказать, что вы их сильно понимали, студентов.

Это правда. Заборы, которые держатся десятилетиями, не рушатся за один день. До 68-го года студенты были преимущественно правыми. Я был ребенком, когда они бастовали за Триест в школе. Рабочие относились к ним настороженно, студенты никогда не были на их стороне. Но в те годы закончилось и школьное образование сыновей боссов. Вскоре студентов можно было встретить за воротами фабрики. Но и тогда отношения были непростыми.

Курчо тоже казался вам студентом?

Нет, конечно. Но я не встречал Курчо в университете. Я не знаю, что поток студентов вливал в рабочих, думаю, они принесли много своего опыта и получили взамен много разочарований. Любой из них, кто приходил к нашим воротам, вдруг принимал точку зрения рабочих, интерес рабочих пересиливал все, гранича с жалостью; студент либо переставал быть студентом, либо уходил. Даже спорадические выступления рабочих на студенческих собраниях – даже мне довелось выступать в Статуниверситете от имени движения техников – не сократили дистанцию. Мой опыт не был интеллектуальным. Я родился, как и тысячи товарищей, в заводской борьбе. Тот, кто приезжает в Милан из провинции, уже выбившись из сил, с открытыми глазами и некоторой надеждой, и целым и невредимым погружается в клубок противоречий великого мегаполиса. Я сразу же возненавидел Милан, такое место невозможно полюбить; но это мой город, город, где все происходит и происходит быстрее, чем в других местах, где ты встречаешь людей и где все меняется.

Что, по вашему мнению, меняется?

Даже та первая группа в Siemens не имела ничего общего с прошлым. На заводе люди не доверяли политике, потому что не доверяли партиям: все, о чем они говорили, – это профсоюзы. Я помню очень хороших товарищей, которые не писали слово «политика» в листовке, если к нему не добавляли «профсоюз», как бы отгоняя партийное вмешательство, которое бы разделило или оттолкнуло большинство людей. Вместо этого, Исследовательская группа была сразу же воспринята как политическое, деликатное и огромное событие; это был первый случай, когда такой класс, как технический класс, у которого нет истории, имел тенденцию идентифицировать себя с рабочим классом, который вместо этого полон великих традиций.

Как рабочие относятся к вам?

Вначале с некоторым подозрением, между категориями никогда не было понимания, что производственный цикл держится отдельно. И только недавно технические специалисты открыли для себя новую личность. Рабочие знали некоторых из нас, потому что мы всегда были на трассе во время забастовок, но как категория мы должны были завоевать доверие. Но это не заняло много времени; за эти месяцы произошел культурный сдвиг, который изменил поведение всех, и рабочих, и техников. Профсоюзные представительства устарели, внутренние комитеты, которые славно руководили в 1950-е годы, больше не справляются, образуются собрания, ведомственные совещания. И они оказываются подавляющими. Участие в них необычайно велико, а манера поведения полностью разрушительна. Больше нет официального оратора, который берет микрофон и продолжает в течение двух часов, многие люди берут микрофон и говорят свои причины, вы можете идентифицировать себя с тем или иным. И общение такое, какого никогда не было раньше.

Студенты научили вас этому. Именно они открыли ассамблею в 1968 году. Конечно, против учителей выступать легче, чем против начальства, в школе не увольняют людей… но вы научились ассамблее у них.

Да, она была предвосхищена студенческим движением. Молодые рабочие дышали воздухом, исходящим из университетов, хотя никогда их не видели. Была необходимость участвовать, решать вместе с другими, как бороться, за что, как, когда. Рабочие сделали собрание своим, они размножили его на факультетских собраниях, они сделали его главным инструментом самоопределения. Они завладели им и навязали его профсоюзу. Лишь много позже собрание было, так сказать, институционализировано: профсоюзные аппараты не доверяли ему, поскольку оно обходило обычные форумы для принятия решений. Для чиновников собрание кажется хаосом, неконтролируемым, а на самом деле это момент максимальной креативности, когда изобретаются новые формы борьбы: забастовки отделов, внутренние марши, мирные оккупации. Мы все члены профсоюза, некоторые из нас даже лидеры на региональном уровне, но только часть профсоюза открыто поддерживает нас и предоставляет свои помещения для печати листовок и всего остального, что нам нужно. Я помню, что CGIL[25]25

Confederazione Generale Italiana del Lavoro – крупнейшая итальянская профсоюзная ассоциация. Тогда была подчинена Компартии. Активно боролась с ультралевыми. Саботировала забастовки на заводе Fiat по указанию советского руководства, которому нельзя было портить отношения с итальянскими партнерами вовремя строительства завода ВАЗ в Тольятти. Ныне трансформировалась в типичный «жёлтый» профсоюз.

[Закрыть] наблюдал за нами, как кошка за мышью, ожидая, что мы попадемся, как только представится возможность.

И поймал ли он вас?

Возможность появилась в момент переговоров и заключения соглашения. Неважно, что рабочие на сто километров впереди, конец борьбы всегда в руках профсоюза, он никогда не опускал руки, ни на одном миланском заводе, даже на тех, где автономные органы были самыми сильными, как в свое время в Pirelli и ненадолго в Siemens. Собрание смогло мобилизовать рабочих и активизировать потенциал, которого профсоюз никогда не смог бы достичь; но тогда забастовки объявлял профсоюз, и именно он шел на переговоры. Я помню, как мы в Siemens и Alfa Romeo созвали такое большое собрание, что заняли спортивный зал между двумя заводами. Это было не слишком законно, потому что никто не хотел нам его отдавать. Но это оказалась фантастическая ассамблея. Без официального оратора на сцене, без заранее подготовленных речей, у того, кто брал микрофон, был только один предел – внимание, которое он мог получить от тысяч присутствующих. Как повлиять на условия труда, что нас объединяло, как изменить ситуацию. Мы мечтали изменить их, вернее, что они уже меняются. Мы были высшим «продуктом» перемен. В такие моменты трудно принимать решения, никто не питал иллюзий, что их достаточно. Но именно в них люди придали демократии иное значение, чем то, которое они знали до этого момента. Вскоре после этого Пьер Камити приехал, чтобы управлять всем этим. Он был заинтересован, он сочувствовал. Но это было нечто совсем другое.

Какой год стал для вас решающим?

Определенно 1969 год, и не только для меня. Это год национального контракта для металлургов. И решающими стали интеграционные контракты следующей весны. Многое из того, что произойдет в последующие годы, родилось на этой волне. Движение техников уже сформировалось и объединилось с рабочими на предприятиях. Появились автономные комитеты, как среди техников, как в Snam Progetti, IBM, Philips, так и среди преимущественно рабочих, как Cub в Pirelli, Borletti и Marelli. Все они переходят на самое передовое содержание: эгалитарные нормы, организация труда, рабочее время, внутренняя мобильность, зарплата вне параметров производительности. Мы все знаем друг друга, постоянно видимся, никто пока не думает об организации, которая бы нас объединила, потому что мы не чувствуем в этом необходимости: мы имеем сильное влияние на профсоюз, по крайней мере, на уровне компании. Нам удается навязывать им свои темы и содержание, и, более того, никто не обращает внимания на то, к какой из трех конфедераций ты принадлежишь. Помню, была конференция в Сан-Пеллегрино, созванная FIRN[26]26

Итальянский комсомол.

[Закрыть], в которой участвовали практически все боевики миланской профсоюзной базы, от коммунистов до анархо-синдикалистов Ghisolfa[27]27

В Милане есть район Гисольфа. Там располагался крупнейший в Северной Италии «народный дом». Речь идёт про анархистов оттуда.

[Закрыть], официальная тема: как можно скорее покончить со структурой бюрократического аппарата. Профсоюз обсуждал, как уничтожить профсоюз, безумие. Мы были довольно наивны.

То есть в течение года вы открываете для себя фабрику, видите себя техником в производственном цикле, изучаете классовый конфликт и получаете свой первый коллективный опыт?

Да, жизнь вокруг тебя забурлила. Как будто этого было недостаточно, с группой товарищей – тех же, кто участвует в борьбе на заводе, тех, кто наиболее близок друг к другу – мы получаем опыт сообщества.

Вы живете в одном доме?

Да, в коммуне на площади Ступарича. Сначала нас было восемнадцать человек, из разных слоев общества: молодые люди из студенческого движения или католики, близкие к ACLI[28]28

Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani – крупнейший в Италии католический профсоюз.

[Закрыть], ортодоксальные марксисты, вся гамма анархо-синдикализма; был даже один, который ошивался в социалистической партии в своей деревне, но ему было восемнадцать, и никто его не винил. Большинство, как и я, были без партии и без настоящей идеологии, но им все равно было хорошо. Люди были рады собраться вместе, у них было много вопросов, и они с энтузиазмом пытались найти на них ответы.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?