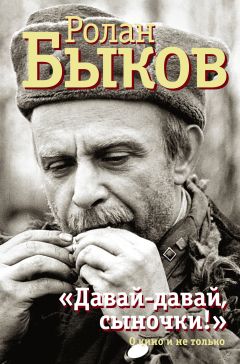

Текст книги "«Давай-давай, сыночки!» : о кино и не только"

Автор книги: Ролан Быков

Жанр: Кинематограф и театр, Искусство

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Из интервью. Вечерняя Москва. 1996. 14 июня. Записала Л. Хавкина.

[Закрыть]

– Говорят, сынок, ты в своем фильме что-то там новое сделал?

– Да, отец, я снял фильм с первым в мире вариоэкраном, с соединением всех жанров – цирка, театра, оперы, балета… Но его запрещают.

– Короче говоря, высунулся.

– Но, отец, это совсем другим словом называется – «новаторство».

– Не знаю, каким словом это называется, но я тебе скажу: высунулся – получил по физиономии. Так что либо не высовывайся, либо не ной.

Из разговора молодого режиссера Ролана Быкова с отцом

– Шестидесятые, какими они были?

– Шестидесятые годы многократно оценивались под углом зрения политики, но почти никогда речь не шла о духовности. А с этой точки зрения то время было интересным, многогранным – разным… Шестидесятые – это прекрасные годы. Прекрасные, несмотря ни на что. Да, шестидесятников высылали – как, например, Войновича; шестидесятники умирали, замученные притеснениями, – как я и другие. Но у нас была общность, которая компенсировала все притеснения. Кроме этой общности, нас ничего не волновало…

В шестидесятые наше кино сформировалось, получило международное признание – «хрущевская оттепель» дала ему сильный толчок. И этот новый кинематограф начал искать своего героя. Как вы думаете, кого он нашел? Он нашел ребенка! Это был наш последний рыцарь без страха и упрека… Образ ребенка стал центром всех кинодебютов – Тарковского, Данелии, Бондарчука, Салтыкова, Кончаловского… Режиссеры, отыскивая свой идеал, уже не могли найти его там, где смог это сделать, например, Николай Островский. Те люди уходили. Новый же герой совмещал в себе «дефицитные» качества в кинематографе тех лет. Он был честным, добрым, иногда жестким. У него была совесть и, что стало сенсацией, – сердце.

…Кинематограф – муза молодая, ей всего-то сто лет. У нее, так сказать, низкое происхождение, возникла она почти на панели – в заплеванных семечками сараях. Но эта муза первая из всех обвенчалась с золотом. Эта маленькая шлюшка стала богатой, обрела великое значение! Она поднялась до Чаплина, до Феллини, она создала целое направление в искусстве. И сегодня о ней уже нельзя говорить пренебрежительно. Но все-таки, если быть объективным, происхождение моей любимой музы Кино – достаточно низкое. Гораздо ниже, чем происхождение театральной Мельпомены. Бесконечно любя первую, я всегда тяготел ко второй. Даже несмотря на то, что когда я пришел в кино, «театральность» была бранным словом. Если хотели сказать: «Это сделано плохо», говорили: «Театрально»; когда надо было обругать игру актеров, замечали только: «Он театрально играет». Я всегда был другого мнения, и большинство моих актеров – это люди из театра. (Они очень отличаются от людей кино. Чем? Да всем они отличаются.) А «Айболит-66», о котором пойдет речь дальше, целиком держится именно на них.

«Айболит» – это мое собственное дитя шестидесятых. В третьей по счету картине я, наконец, вышел на свое. И с самого начала мне твердили (причем не кто-нибудь, а друзья, коллеги, чье мнение подтверждалось талантом и авторитетом), что из этого ничего не получится. С пеной у рта мне доказывали, что искусство кино – это искусство движущейся фотографии, а сфотографировать то, чего нет на свете, невозможно. Я парировал: «Почему, если в самом примитивном анекдоте говорят и кошки, и собаки, и волки, они не могут то же самое делать в кино? Если в русской народной песне рябина убивается из-за того, что она не может к дубу перебраться, то неужели кино – это такое мертвое, обескровленное искусство, которое не может позволить себе никакой фантазии?» Мне-то было ясно, что театрализация кино не только возможна, она еще и желательна, потому что если кино не выйдет на язык условности, то оно остановится на самой примитивной функции – функции жизнеподобия. Но это надо было доказать еще и другим…

Когда сценарий «Айболита» вышел у меня из-под машинки, все в один голос стали повторять: «Да, это замечательно и очень смешно, но как же все это будет выглядеть на киноэкране? Да и зачем тебе кино? Это же мультипликация чистой воды, вот и делай ее!» Я пытался убедить коллег-режиссеров, что если ребенок в кукольном театре прекрасно видит, что «дом» семерых козлят состоит всего из трех стен, а четвертая – открыта, и тем не менее изо всех сил кричит куклам: «Не пускайте волка!» – значит, он принимает эту условность. Почему же он не может поверить в правдоподобие зверей, которых играют люди? Тем более что перевоплощение происходит на его глазах: актеры собираются вместе, разговаривают, переодеваются в костюмы и начинают играть. И нет никакого образа мартышки, а есть образ актрисы, играющей ее роль. Все понятно и доступно, нужно только принять правила игры, переключиться на другие масштабы реальности…

Михаил Ильич Ромм перед худсоветом вызвал меня к себе и жарким шепотом заговорщика сообщил: «Роланчик, из этого ничего не получится, но я буду биться за твой фильм, как лев». «Почему?» – спросил я. «Потому что время сейчас такое: то, из чего не должно что-то получиться, очень даже выходит! Надо пробовать!»

И вышло. В этом я убедился задолго до выхода фильма на экраны. Все сомнения были отметены в один-единственный миг. А было это так. Я привез в Москву черновой материал. Волновался ужасно. И вдруг, во время рабочего просмотра, я увидел в зале маленькую девочку (вероятно, дочь кого-то из обслуживающего персонала студии), которая сидела и тихонько хихикала. Она пыталась как-то сдержать смех, но от этого смеялась еще громче. Я тут же к ней подскочил. «Девочка, – спросил я, – а кто это у нас на экране?» «Обезьянка», – ответила она. «Настоящая обезьянка?» – вопрошал я тем тоном, которым обычно заискивают перед детьми. Она посмотрела на меня как на глупого и сказала: «Почему? Обыкновенная ненастоящая обезьянка!» Слово обыкновенная просто сразило меня наповал. И с тех пор кто бы что мне ни говорил, я всегда приводил наш разговор с этой девочкой. Аргумент был убийственный. Свершился высший суд – суд ребенка, который принял картину.

– Так кто же придумал вариоэкран?

– Сама идея вариоэкрана возникла в 1929 году у Эйзенштейна. (Меня всегда восхищало то, что именно в этом году я родился.) В своей книге он говорит о том, что кино – это искусство сумасшедших художников, которые всегда пишут в одном подрамнике, и что со временем все должно измениться: каждый живописец будет ваять в своем собственном квадрате. В пятидесятых стали делаться первые попытки создания «собственного подрамника». Олви-младшим совместно с Британской киноакадемией в 1956 году была снята картина «Дверь в стене» по Уэллсу, где был применен вариоэкран. А где-то в 54-м году ребята из одного технического института сняли восьмиминутный фильм «Ромашка», где эта самая ромашка как бы выходила за экран. Я понимал, что мой фильм – это театрализация и что я должен создать видимость авансцены, но вот как это сделать? И тут я вспомнил! Искомый эффект объема я как-то подглядел на одной из фотографий Толстого: там он сидит за столом, а его рука свисает так, будто она находится за пределами фотографии. Плюс увиденная мной «Ромашка». Все это навело меня на мысль о вариоэкране. Оставалось только его разработать. Когда это было сделано, для героев фильма появилась возможность «выхода за экран». В «Айболите», если вы помните, экран становится то узким, то широким, то нормальным, то вдруг вытягивается. Айболит вешает на край экрана зонтик, за пределы экрана выкидывают Бармалея, за экран бьет волна…

Но это мое нововведение осталось незамеченным. Ни пресса, ни коллеги не остановили на нем своего внимания. По всей видимости, сие надо расценивать как достоинство: раз не заметили, значит получилось органично.

А пять лет назад я был в Америке и показал картину людям, имеющим самое прямое отношение к киноиндустрии. Они смотрели фильм, очень смеялись, а потом заявили, что самая удачная во всем этом шутка – это сказать, что «Айболит» был снят в 66-м году, ведь то, что мы видим, сказали они, это явный модерн! Они не поверили мне, когда я заявил, что 66-й год – это чистая правда! В общем, неудивительно: американцы всегда с трудом верят, будто что-то было изобретено до них.

В те времена, о которых идет речь, центральным нападающим на кино вообще и на меня в частности был такой глава комсомольцев «Иванов» (мне не хотелось бы упоминать подлинные фамилии героев этой главы). Все его доклады, выступления и статьи строились по одной схеме: первая часть – «У нас все замечательно», вторая часть – «Есть отдельные недостатки», третья часть – «Во всем виновато кино». Я понимал, что главного удара надо ждать именно с его стороны, и поэтому этот самый «Иванов» стал первым, кому я показал своего «Айболита». А чтобы чего не вышло, с одной стороны от Иванова я посадил Сергея Владимировича Михалкова, а с другой – еще кого-то. Оба этих замечательных человека были призваны объяснить товарищу Иванову, что он думает о фильме, каково его мнение. В нужных местах Иванова, разумеется, отвлекали приятной беседой. В итоге наш глава комсомольцев встал, пожал всем руки и сказал: «Все замечательно. Премьера пройдет во Дворце съездов». После такого отзыва центрального нападающего Госкомкино мгновенно отпечатало огромное количество копий моего фильма и разослало их по всей стране. «Айболит» начал свое триумфальное шествие – с аншлагами, дополнительными сеансами, поисками лишнего билетика. Премьеру же в Москве придерживали на потом. И вот тут-то некие течения донесли «кому следует», что Быков сотворил что-то «не то». Выражаясь языком моего отца, я «подпал пид пидозрение». И с тех самых пор, после «Айболита», стали запрещать все мои картины. Это было несложно: повсюду искалась крамола, и если надо было, она находилась. Но «Айболиту» перекрыть кислород все-таки не смогли, ведь министр картину пропустил, да еще каким тиражом! Не мог же он выступить в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла! Конечно, были какие-то звонки с указанием «не пущать», не показывать, но все прошло согласно замечательному высказыванию Вяземского, который говорил, что на Руси единственное спасение от дурных приказов – это дурное их исполнение. И «Айболит» победил, потому что он был нужен кинематографу, важен для него. А самое главное, его любили зрители…

Условия давиловки, в которых приходилось работать, диктовали свои правила игры. Была изобретена масса способов, как преподнести свою картину, чтобы ее пропустили. Были люди, которые владели ими в совершенстве и вместе с тем не грешили против фактов. Помню, когда угроза нависла над моим вполне безобидным фильмом «Внимание, черепаха!», свои потрясающие способности в этой области продемонстрировал замечательный режиссер Герасимов. Перед началом заседания секретариата Союза кинематографистов и Госкино я успел подойти к нему и сказать: «Сергей Аполлинариевич, обижают!» Он хитро улыбнулся, провел рукой по намечающейся лысине и сказал: «Обратимся к фактам». Потом, на заседании, он взял слово и говорил сорок минут. Из них тридцать – о животном черепахе. «Черепаха, – неторопливо размышлял он, – это рептилия. Она олицетворяет древность. Она носит на себе свой дом, ранимая и нежная. Она…» И так далее, и тому подобное. Он долго говорил о черепахе, а в итоге получилось, что фильм гениальный. Я всегда восхищался этим человеком, он мог все, мог даже при надобности свести потолок с полом.

Вот так мы боролись…

Так почему же все-таки «Айболит» вызвал такое возмущение? Нет, не из-за реплики: «Это хорошо, что пока нам плохо», не из-за строчки: «Мы доктора догоним и перегоним», не из-за почти крылатой фразы: «Нормальные герои всегда идут в обход». Фильм раздражал. Она демонстрировал отношение Личности и Ничтожества. Это была фантазия на тему Мещанина, который становился то философом, то большим начальником, то человеком, склонным к обобщениям. Это Мещанин превращал бережливость в жадность, осторожность – в трусость, раскованность – в наглость. «А чем ты лучше меня? – спрашивает Бармалей у Айболита. – Добром? Смотри, сколько у меня всякого добра. А еще в чулане сколько!» Он опошлял: «Что это ты в Африку поехал? Мартышек лечить? Как бы не так! Тоже решил прибарахлиться!»

Очень трудно говорить сейчас об этом, показать пальцем на мещанина. Потому что можешь попасть в близкого тебе человека – в друга, в брата, в самого себя. Формула нашего мира: «Икона – вещь, а вещь – икона». Ее наглядное воплощение – книжные полки, заставленные многочисленными томами, которые подбираются по корешкам. Поэтому фантазия на тему мещанства не могла не затронуть. Она была обращена на всех, и в то же время ни на кого. Но, каждый в этом фильме мог увидеть (и видел) себя самого.

О том, как «Айболит» пробирался на экран[3]3Из интервью. Учительская газета. 1996. 20 августа. Записала О. Бигильдинская.

[Закрыть]

– Никто не верил в сценарий. Все говорили, что это мультипликация. И большие мастера, такие, как Михаил Ромм или Юлий Райзман, очень сомневались в успехе картины. Райзман шутил. Тогда снималась картина «Ко мне, Мухтар». Он сказал: «Ну, давайте на роль Мухтара возьмем актера. Ничего не выйдет, если даже будете играть вы». И товарищи мои младшие с пеной у рта доказывали мне, что кинематограф – это искусство движущейся фотографии, а то, чего не бывает на белом свете, сфотографировать нельзя. Режиссер Александр Птушко просто стучал палкой и кричал, что надо это запретить и не пустить, потому что такого просто не бывает и быть не может.

Я – вахтанговец, для меня слово театральность – это слово всегда самое святое и самое светлое, означающее просто массу искусства, если у искусства могла быть масса, это энергия искусства.

На том знаменитом худсовете в Госкино СССР, где разговор о сценарии шел 4 часа, в первые полтора часа мне сценарий прямым текстом запрещали, причин приводили много: что мартышка – это международное оскорбление негра, поэтому нельзя мартышек. Что Африка нас интересует совсем не тем, что уже идет индустриализация Африки.

Был такой главный редактор Сытин, он говорил, зная и блистая эрудицией, что это идея колониализма, что только белый может приехать в Африку кого-то вылечить. То есть тут и политику подвели, и эстетику, и бог весть с чего 1,5 часа картину запрещали. Но замечательный мой редактор Лозинская Наталья Борисовна, с которой я делал почти все свои картины, всю дорогу в Госкино мне говорила: «Ты не умеешь слушать, ты начинаешь спорить, ругаться, ты не умеешь, как Володин». А Володин на все говорит: это я сделаю, это я сделаю, переписывает 2–3 строчки, ничего не значащие, и вроде бы сделал. И так она меня настроила, что мне уже было просто интересно выиграть. Я говорил, что изумительные песенки Вадима Коростылёва – просто рыба, что это было написано только для композитора, а потом будет написан другой текст, хотя мне и в голову не приходило, что надо после замечательного текста писать плохой. И так далее. В конце концов я закончил тем, что осталось только место действия – Африка, но можно ее заменить на какую-нибудь сказочную страну, только я тут прошу, так как мы имеем дело с Корнеем Ивановичем Чуковским, который все-таки прародитель, прошу написать мне указание изменить Африку. Поймите: была картина «Айболит» – и там Африка. И вдруг я меняю. Меня все спросят – почему? А я тогда покажу ваше письмо, что вы мне, в общем, посоветовали, запретили… Это письмо мне пишут до сих пор.

– А каким может быть «Айболит-96»?

– Он уже есть. У меня написана вторая серия, которая сегодня могла быть очень актуальна, когда Бармалей заявил всем, что он будет заниматься добрыми делами…

Было задумано продолжение «Айболита», написаны отдельные сцены, но целого сценария не было.

Андрей Рублев

Мосфильм, 1966

Авторы сценария Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский

Режиссер Андрей Тарковский

Ролан Быков в роли Скомороха

Философ кинематографаС моей точки зрения, Тарковский – философ кинематографа. В фильмах он выражал свои идеи, свою философию, ставил свои проблемы и пытался их разрешить. Он был не из говорливых, он мало декларировал, считая это за пошлость. Для него искусство было вещью очень интимной. Тарковский не конструировал, а выращивал, не объяснял, а исследовал. Он был одним из тех художников, которые пытаются выразить средствами кино то, что нельзя сформулировать словом. Это – чистый кинематограф.

Тарковский вырос в Замоскворечье, я тоже из Замоскворечья. Пятидесятые годы. Он старшеклассник, я в те годы уже был актером ТЮЗа. В Москве появились «стиляги», и я как раз сыграл первого «стилягу». Тогда впервые возникла эта самая «не такая» молодежь, молодежь несерийная. Вот Андрей и принадлежал к этой несерийной молодежи. Какой-то вот «не такой» с общепринятой точки зрения. Замоскворечье его помнит, мне рассказывали об этом ребята, девчата, которые его знали в том обличье.

Замоскворечье, Щипок и вся его жизнь… Очень важно понять, каким он был человеком. Вот таким парнем пятидесятых годов, воспринятый с недоверием, как и многие из тех, кого мы сейчас воспринимаем с недоверием. Посмотрите-ка, что из таких ребят получается. То, что они несут, – это серьезно, это позиционно, это самостоятельно. Тарковский нес в себе свое время, он его выражал в своих пристрастиях, в своей любви и в своем отрицании.

Он был человеком нервным, страшно моторным, деловым.

Вот как произошло мое рабочее столкновение с Тарковским – и началось, и кончилось столкновением…

О роли скомороха в «Андрее Рублеве» мне рассказал Кончаловский, как это Андрон умеет: «Гениальный сценарий, гениальная роль, все гениально…» Прочитал роль, действительно блестящая, что первая, что вторая сцена. Тогда я как раз готовился снимать картину «Айболит-66» и был очень занят. Но роль была сравнительно небольшая, время мы договорились найти. И вот приглашает меня ассистентка на репетицию с балетмейстером. Я говорю: «Не пойду». Проходит какое-то время – опять: «На репетицию с балетмейстером». Я говорю: «Не пойду». Встречаю в коридоре студии Андрея: «Ты что, не хочешь играть роль?» По привычке грызет палец. Я говорю: «Почему, очень хочу!» «Тогда почему не идешь к балетмейстеру?» Отвечаю: «Понимаешь, меня три года учили танцу, у меня по танцу пятерка. Не может никакой скоморох танцевать лучше меня. К тому же не может балетмейстер знать, как танцует скоморох. Четыре-пять рисунков скомороха с бубном, с козой, с медведем я видел тоже. Зачем мне какой-то танец? Буду кривляться, вот тебе и танец!» «Логично, – говорит Андрей. – Отменим». Отменили мы так балетмейстера. Тогда возник вопрос, что петь, под какую мелодию, какие слова. Я потихоньку стал уговаривать композитора Вячеслава Овчинникова не писать мне музыку. Он спросил: «Ты думаешь, я плохо это сделаю?» Он был тогда молодой, взволнованный, сиял голубыми глазами. – «Я плохо сделаю?» – «Да нет как таковых таких песен. Давай я что-нибудь провою, и как-нибудь убедим Андрея». (А убедить Андрея было очень трудно.) Овчинников согласился: «Давай, а я потом сделаю из этого тему».

Стали думать, где взять слова, какого поэта пригласить. Но Андрей ни в коем случае не захотел, чтобы слова писал поэт. Нашли инженера, у которого было хобби – скоморошьи вирши. Стали мы с ним обсуждать песню, которая по содержанию достаточно хорошо описана в сценарии. Инженер показывает мне скоморошьи стихи, и я тоже увлекаюсь фольклором. Вижу, что это – стилизация, подделка. Я спрашиваю: а где же подлинники? А подлинников нет и достать их негде.

Пошел я тогда в «Ленинку». С дикими трудностями получил тоненькую голубую папочку с огромным черным номером. Заперли меня в комнате, и стал я читать скоморошьи вирши. Многие я запомнил наизусть, но ни одной строчки вслух, на людях, прочесть не смог бы. Это голый мат! Не смешной, не остроумный. Я расстроился… А потом понял: ну и зритель тогда был, ведь иначе не проймешь! Я обратил внимание на стихосложение. Сколько рифм – прямая, оборотная, изначальная, срединная, проза в середине стиха. Любой поэт – искатель формы – может позавидовать. Примчался я к Андрею, говорю: «Сплошной мат!» Он говорит: «Рассказывай!». Я ему изложил всё, что помнил. Он даже не засмеялся, говорит: «Тяжело!» Спрашиваю, что будем делать. «Будем материться». – «Как это – будем материться, ведь все-таки с экрана. Бывает, что не любят люди». Андрей отвечает: «Не твоя забота, что-нибудь придумаем».

И вот начались съемки, они были трудные, но настоящие, творческие. Вот такой эпизод. Все было готово к нашей съемке, но оператор В. И. Юсов посмотрел в глазок кинокамеры и увидел, что поле, которое виднелось через окошечко сарая, недостаточно темное, сероватое. Я тороплюсь, говорю: «Давайте снимать!» Юсов: «Подожди, сейчас поле сделаем почернее…» – «Как, ты поле сделаешь почернее?!» – «Угу». Я к Андрею: «Как же целое поле сделать черным?» «Сделаем, сделаем», – говорит Андрей и тем временем занимается кадром. И тогда я увидел трактора, которые пришли пахать поле, чтобы оно было черным… Картина «Андрей Рублев» делалась убежденными художниками, которые не шли ни на какие компромиссы в ущерб замыслу.

Какая логика есть в этом нашем кино?! Картина делалась в труднейших условиях, стоила она, конечно, дороже отпущенных на нее денег… Но как работали люди… Уникальный директор Т. Г. Огородникова, женщина с большими глазами, влюбленная в картину… И уж крутит бумагами и так и этак, только чтобы картина была снята… А вся группа? Все заряжены… И я приехал и погрузился в эту атмосферу.

Идет первый разговор с Андреем. Андрей отвел меня в сторону. Я подумал: «Боже мой, он со мной как с ребенком разговаривает…» Я, когда с детьми работаю, чтобы дети внимательно слушали, говорю с ними «тайно». Так и он. Я – весь внимание, но не отказываю себе в удовольствии наблюдать Андрея. Он мне говорит: «Понимаешь, скоморохи – это первая интеллигенция». А я подумал, что скоморохи снимались с места часто из-за голода, а часто из-за лени. И что это вполне интеллигентская мысль, что можно добывать пропитание не только мотыгой, но и по-другому… Мне было трудно понять, что Андрей вкладывает в понятие «первая интеллигенция». Как человек, скептически настроенный ко всему, что со мной происходит, я все, как говорится, должен попробовать на зуб.

Я сказал Андрею:

– А вот что у тебя написано в сценарии – «Посмотрел Рублев на скомороха, а скоморох на Рублева, искра пробежала между ними, и они что-то поняли…»

Андрей почувствовал подвох и рассердился:

– В чем дело, говори прямо.

– Я скоморох?

– Скоморох.

– Рублев – монах?

– Монах.

– А церковь-то скоморохов не принимала?

– Не принимала.

– У них были взаимоотношения примерно как между милиционером и уголовником. Представляешь, что ты написал? Посмотрел уголовник на милиционера, а милиционер на уголовника, и что-то такое почувствовали.

Андрей расхохотался. Я продолжаю:

– Понимаешь, я вообще боюсь, что на меня монах смотрит, – может быть, «стукнуть» хочет. Я ведь всю жизнь думать буду, что это он именно и «стукнул».

Андрей говорит:

– Замечательно, так и будем снимать, замечательно.

Я договорился с инженером, что буду настоящим скоморохом, что так называемая музыка, и слова, и танец будут моими. Написал я слова, показали мы с инженером их Андрею, ему в общем понравилось. Но вот как режиссер поступил с матом при озвучании: там, где матерное слово, то коза заблеяла, то люди засмеялись, и слух зрителя не был оскорблен. Андрей придумал что-то вроде многоточия вместо нецензурного слова. Это было одним из технических решений, которое он сделал на ходу, но чрезвычайно интересно.

Я об этом рассказываю, чтобы было понятно, что Тарковский не был режиссером-догматиком, который что-то сначала придумывал, а потом точно переносил на экран. Нет, он мыслил и работал творчески…

Начались съемки. Я жду, что сейчас начнется работа со мной, что сейчас мы будем обсуждать, как это лучше сыграть, как спеть. Ничего подобного. Прибегают, кричат: «Девочку нашли – мадонна!» Ставят и переставляют эту девочку. Стоит мальчик с яйцом в руке. Тарковский ему: «Повернись к стене!» Я не выдержал: «Почему ему надо повернуться к стене?!» «Отнимут», – ответил Андрей.

Состоялась съемка. Сняли и первый, и второй, и третий дубли. Физически работа была сложной. В. И. Юсов, обаятельно улыбаясь, говорил: «У нас широкий экран. Ты должен прыгать из нижнего края кадра, пролетать по верху и уходить в другой нижний край». А прыгать после всех дивертисментов было трудно, сил не хватало. Была еще сложность с козой, которая уже на репетиции поняла, зачем я ее ловлю. Потом она уже не хотела ко мне идти. Итак, сняли три дубля, тут я что-то сознание потерял. Но обговариваем с Андреем, что не получилось, хотим четвертый дубль снимать. Тогда Юсов убирает камеру, говорит: «Завтра будем снимать, если нужно. Я не убийца…»

На съемки второго эпизода я приехал со съемок своего фильма, массовка уже стояла. Тут я узнаю, что сцена изменена. Раньше в сценарии был замечательный эпизод. Скоморох, у которого отрезали язык, который двадцать лет просидел в яме, защищал ребенка, рожденного от татарина. Человек так пострадал, такое перенес, но у него хватает доброты и душевной широты, чтобы защитить дитя: «От русской рожден – значит, русский!»

Но Андрею понравилась моя идея, что скоморох всю жизнь думал, что это именно Рублев выдал его сотнику. И я увидел новый текст – скоморох с топором бросается на Рублева, желая ему отомстить. Я кричу: «Андрей, что ты сделал?! Как же это не по-русски – двадцать лет носить месть в душе». И тут я в первый раз услышал, как Андрей кричит. Он меня понес, как говорится, по кочкам: «Ты мне один раз голову повернул, второй раз не повернешь!» Я понял, что он твердо стоит на своей позиции, что его не переубедишь. Тогда я сказал: «Андрей, а может, возьмем хотя бы что-нибудь из той сцены? Например, я взял топор, а вижу – зла нет».

Это был очень хороший момент в моей жизни… Такой большой художник, Тарковский, всегда точно знающий, что он хочет… Но ему и чужая мысль была важна, он к ней относился бережно, со вниманием, верил в нее, так как был весьма романтичен как человек, был в чем-то большим ребенком.

Тарковский мыслил в кинематографе как исследователь и экспериментатор. Он подошел к кинематографу как к способу исследования мира на уровне своих ощущений и очень честных мыслей.

Через все свои картины, в которых он обрел голос сначала драматический, а потом и трагическую интонацию, он пронес то, что он выразил словом «ностальгия». Эта ностальгия обращена не к прошлому. Мне кажется, что творчество Тарковского полно тоски по будущему, которому он, как художник, интересующийся историей, находил корни. Не случайно, что он делал фильмы о будущем, а не научную фантастику. Он интересовался будущим, глобальным движением времени и ощущением себя в этом движении…

1987

Стоит добавить, что года за два до ухода Быков сказал: «Если бы я снял такую картину, как „Андрей Рублев“, я мог бы умереть спокойно».