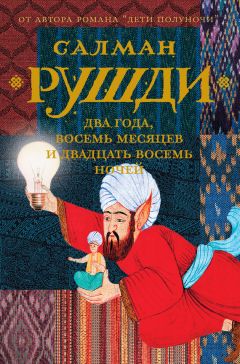

Текст книги "Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей"

Автор книги: Салман Рушди

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– Я расскажу историю нашей семьи, которую я никогда не рассказывал тебе прежде, – сказал отец Джерри. – Не рассказывал, потому что думал в ослеплении своем, что ты не вполне принадлежишь к семье, – и за это прошу у тебя прощения.

Чтобы отец Джерри попросил прощения – это как удар молнии, еще один знак, что место, куда возвратился Джеронимо Манесес, уже не то, откуда много лет назад уехал юный Рафаэль Манесес, зато утаенная семейная история показалась американскому уху Джеронимо Манесеса изрядно путаной и нелепой: древние предания о предках в Испании XII века, о насильственном обращении, об изгнаниях, родственных браках, блужданиях, незаконных детях, джиннах, о мифической родоначальнице Дунье, инкубаторе по производству детей, которая то ли приходилась сестрой Шахерезаде, то ли была «джинном без бутылки, которую следует открыть, и без лампы, которую надо потереть», и о философе-патриархе Аверроэсе (отец Джерри произнес имя Ибн Рушда на западный манер и, сам того не зная, вызвал в памяти Джеронимо лицо Бенто Эльфенбайна, поминающего Спинозу).

– Мне аверроизм не по душе, еретическая школа философии, порожденная ученым приапом из Кордовы, – ворчал отец Джерри, с остатками былого задора пристукивая по столу кулаком. – Даже в средние века его приравнивали к атеизму. Но если история Дуньи, обильной потомством вероятной джиннии с темными волосами, истинна, если кордовец действительно сеял свои семена в этом саду, то мы – его ублюдочные отпрыски и наша фамилия Д’Низа – вероятно, искаженное веками «Дуньязат», и проклятие, которое он наложил на нас, составляет нашу судьбу и беду: мы ступаем не в ногу с Господом, то ли опережаем свое время, то ли отстаем, кто разберет, мы флюгера, указывающие, куда ветер дует, канарейки в шахте, которые дохнут, указывая людям, что воздух сделался ядовит, мы громоотводы, и в нас первых ударяет молния. Мы – народ избранный, Бог разбивает нас своей дланью в пример всем, всякий раз, когда пожелает что-то человечеству указать.

В таком-то возрасте я слышу наконец, что не постыдно быть незаконным сыном моего отца, ибо все мы – рожденное вне брака племя бастардов, сказал себе Джеронимо Манесес и задумался, не приносит ли старик в такой форме свои извинения. Принять подобные россказни всерьез он не мог, да и не очень-то ими заинтересовался.

– Если эта история правдива, – сказал он, поддерживая разговор из вежливости, не желая обнаружить отсутствие интереса к старинному вздору, – то в нас намешано всего понемногу, так? Иудео-мусульманские христиане. Лоскутное одеяло.

Морщины еще глубже избороздили лоб отца Джерри.

– Быть всем понемногу – суть Бомбея, – пробормотал он. – Но теперь это не в моде. Узкие умы вместо широких юбок. Правит большинство, а меньшинство – поберегись! Мы сделались чужаками в родных местах, и когда начнутся неприятности – а они скоро начнутся, – чужаки, известное дело, огребут первыми.

– Кстати говоря, – вмешался дядя Чарльз, – на самом деле семейную сказку тебе никогда не рассказывали потому, что он не желает признавать в себе еврейскую кровь – или кровь джиннов, потому что джиннов в природе нет, верно же, а если они существуют, то происходят от дьявола, правильно я понимаю? Я же тебе никогда этого не рассказывал, потому что сто лет назад все забыл. Мне и моей сексуальной ориентации хватает, чтобы ощущать себя всюду чужаком.

Отец Джерри гневно глянул на брата.

– Я всегда был уверен, – яростно заговорил он, – что тебя следовало в детстве бить покрепче и выколотить из тебя педика.

Чарльз Дуницца ткнул в сторону разгневанного священника вилкой, с которой все еще свисали макароны:

– Раньше я себя уговаривал, что это он так шутит, – признался он Джеронимо. – Но теперь мне себя уже не уговорить.

Обед закончился в глухом, мрачном молчании.

Народ избранный, мысленно повторил Джеронимо. Это я уже слышал.

Прогуливаясь по любимым с детства улицам, Джеронимо Манесес видел: что-то безнадежно здесь повреждено. И когда несколько дней спустя он покидал Мумбаи, то знал, что больше не вернется. Он проехал с дядей Чарльзом по стране, осматривал постройки. Они наведались в дом, который Ле Корбюзье возвел в Гуджарате для родоначальницы текстильной династии. Дом был прохладен и полон воздуха, с солнцезащитными козырьками, спасавшими от палящей жары. Но Джеронимо увидел не дом, а сад: сад словно цеплялся лапами, змеился вовнутрь, сметал преграды между внешним пространством и интерьером. Верхнюю часть дома захватили цветы и трава, пол превратился в лужайку. Джеронимо ушел оттуда, сознавая, что больше не хочет быть архитектором. Дядя Чарльз поехал на юг, в Гоа, а Джеронимо Манесес добрался до Киото и сел у ног великого садовода Рионосуке Симура, который объяснил ему, что сад есть внешнее выражение внутренней истины, место, где наши детские мечты сталкиваются с архетипами культуры, к которой мы принадлежим, порождая красоту. Пусть земля принадлежит владельцу, сад всегда принадлежит садовнику. Такова сила садоводческого искусства. Il faut cultiver son jardin из уст Симуры звучало уже не столь квиетистски, но тот, кого нарекли Иеронимом, знал также по картинам великого своего тезки, что сад может превратиться в метафору инфернального. В итоге и ужасающие «земные радости» Босха, и Симуров мурчащий мистицизм помогли ему сформулировать собственные мысли, и он стал воспринимать сад и свою работу в нем как брак рая и ада, словно у Блейка.

После этой поездки в Индию дядя Чарльз объявил, что отправляется со своими сбережениями в Гоа, выходит на пенсию. Он купил там простенький домик и выставил на продажу кирпичный особняк на Сент-Марке (Раули, гости семидесятых, давно рассеялись). Вырученные от продажи деньги должны были обеспечить его старость. Что касается архитекторской практики, «она твоя, если хочешь», предложил он Джеронимо, и тот, кажется, впервые в жизни смог точно сказать, чего он хочет. Он устроился в студии на Гринвич-авеню и, с небольшой денежной помощью Бенто Эльфенбайна, преобразил ее в офис садово-ландшафтной компании «Джеронимо Садовник», а драгоценная дочь Бенто Элла добавила к этому названию «мистер», и в нем появилась певучесть, к тому же окончательно укрепилась новая американская идентичность – отныне для всех он сделался «мистер Джеронимо».

Юная Элла Эльфенбайн – вот, разумеется, главный объект его желаний, и – непостижимо, но она тоже хотела его, полусиротка Элла, не сохранившая даже воспоминаний о Ракель Эльфенбайн, которая умерла от рака, когда дочке было всего два года, однако Элла, по словам отца, была точным слепком с матери, ее новым воплощением. Таинственная и неугасимая любовь Эллы к мистеру Джеронимо, которого, как ей нравилось напоминать, она сама, по крайней мере отчасти, создала, побудила Бенто вложить средства в мужчину, за которого дочь собралась замуж. Элла – красавица с оливковой кожей, подбородок самую малость великоват, уши, вот удивительно, в точности как у него, практически без мочек, и верхние резцы длинноваты, но на это мистер Джеронимо не жаловался, он понимал, как ему повезло. Если б он верил в существование души, он бы сказал, что у Эллы прекрасная душа, и он знал по ее рассказам – она не могла удержаться, – сколько мужчин ежедневно западают на нее. Но ее верность мужу была столь же неизменной, сколь непостижимой. К тому же он никогда не встречал такого жизнерадостного человека – она терпеть не могла книг с плохим концом, каждый день встречала с улыбкой и верила, что самые тяжелые обстоятельства можно обратить во благо. Ей нравилась теория, будто позитивное мышление исцеляет болезни, а от гнева можно занедужить. Однажды утром, лениво перебирая воскресные каналы, она услышала телепроповедника: «Бог благотворит верным, он даст вам все, чего пожелаете, стоит лишь искренне этого пожелать», и до мистера Джеронимо донесся ее тихий, шепотом, комментарий: «Это правда». Она верила в Бога так же сильно, как ненавидела фаршированную рыбу, не признавала, что люди произошли от обезьян, и была уверена – твердила ему об этом, – что рай существует и когда-нибудь она попадет туда, а также существует ад, куда он, похоже, нацелился, но она непременно его спасет, так что его тоже ждет счастливый конец. Он постановил, что будет считать все это не странным, а милым, и они жили счастливо. Шли годы. Детей не было. Элла оказалась бесплодной. Может быть, и поэтому ей так нравилось, что он стал садовником: по крайней мере, хоть такие семена он мог посадить и видеть, как они приносят плоды.

Он рассказывал ей с присущим ему черным юмором про одиноких мужчин в дальних странах, которые пытаются оплодотворить землю, роют в земле дыры и заполняют их собственным семенем в надежде, что вырастут человеко-растения, полулюди, полудеревья, но тут она его останавливала, такие истории ей не нравились. «Расскажи мне что-нибудь приятное! – требовала она. – Это плохая история!» Он опускал голову в притворном смятении, и она прощала его – уж она-то не притворялась, прощала от души, как все, что она говорила и делала.

Прошло еще несколько лет. Несчастья, предсказанные отцом Джерри, обрушились на Бомбей, который сделался Мумбаи, и весь декабрь и январь напролет продолжались беспорядки, в результате которых погибло девятьсот человек, по большей части индусы и мусульмане, однако, по официальным данным, было среди них и сорок пять «неизвестных», а также пятеро «других». Чарльз Дуницца приехал из Гоа в Мумбаи, чтобы наведаться в Каматипура, в квартал красных фонарей, он искал Манджулу, предпочитаемого им хижру, «секс-работника» (таков был новый морально безоценочный термин), но вместо сексуального обслуживания обрел смерть. Толпа, возмущенная уничтожением мечети могольского императора Бабара в Айодхе, пронеслась по улицам, и, видимо, первыми жертвами раздора между индусами и мусульманами пали христианин из категории «другие» и его трансгендерная шлюха, тоже «другой», но в другом роде. Всем наплевать. Отец Джерри в тот момент находился на чужой территории, в мечети Минара округа Пидония, пытаясь в качестве «третьей стороны», не индуса и не мусульманина, пустить в ход свой многолетний авторитет и охладить страсти верующих, однако ему велели убираться прочь, и, видимо, кто-то пошел за ним следом, кто-то, у кого на уме было убийство – отец Джерри так и не вернулся в Бандру. Затем прокатились еще две волны убийств, превратившие Чарльза и отца Джерри в малозначимые цифры статистики. Город, некогда гордившийся тем, что не знает межобщинных раздоров, не мог более этим похвалиться. Бомбей исчез, умер вместе с преподобным отцом и благочестивым братом Иеремией Д’Низа. Остался лишь новый, уродский Мумбаи.

– Ты – все, что у меня есть, – сказал Джеронимо Манесес Элле, получив известие о судьбе отца и дяди.

Вскоре умер и Бенто Эльфенбайн, пораженный молнией с ясного ночного неба, когда вышел покурить сигару в своем любимом стоакровом имении Большой Земляной Орех после веселого ужина с добрыми друзьями – тут-то и выяснилось, что финансовые авантюры привели его к краху, он влез во многие небезупречные затеи, не то чтобы схема Понци, но приписки и мошенничество и дым в глаза, какие-то аферы с хозтоварами и канцтоварами и жульническая афера в духе Макса Белостока с кинопродукцией, доставлявшая ему особое удовольствие. «Кто бы подумал, – писал он в дневнике, ставшем главной уликой, – что „Весна для Гитлера“ сработает в реальной жизни?» Среди его операций значилась как минимум одна гигантская финансовая пирамида на Среднем Западе, и в целом его дела оказались настолько запутаны, что сразу после смерти Эльфенбайна костяшки домино посыпались, обрушились унижениями конфискаций и банкротств. Пропали и сто акров Большого Земляного Ореха, ни один из вымечтанных Бенто домов так и не был построен. Проживи он дольше, не избежать бы Эльфенбайну тюрьмы, только теперь понял мистер Джеронимо. Власти уже сели ему на хвост, обнаружив и уклонение от налогов, и десятки других нарушений – круг смыкался. Гром с ясного неба обеспечил ему достойный исход, столь же яркий, как вся его жизнь. «Теперь, – сказала Элла, унаследовав то, что она называла сущими пустяками, – ты тоже – все, что у меня есть». И он, обнимая ее, ощутил суеверную дрожь: припомнил, как отец Джерри на том «официальном» китайском ланче рассуждал о проклятом Богом потомстве Ибн Рушда, представителям которого уготовано служить громоотводами или назидательными примерами. Возможно ли, тревожился он, чтобы семьи, соединившиеся с его родом посредством брака, тоже подпали под проклятие? Прекрати, велел он себе. Ты же не веришь ни в средневековые проклятия, ни в Бога.

Ей было тогда тридцать, ему – сорок четыре. Она сделала его счастливым человеком. Мистер Джеронимо, счастливый садовник, его жизнь выветривались, как горная порода, и дни его лежали обнаженные, как раскрытые тайны, его лопата, совок, секатор и перчатки говорили на языке живых вещей столь же красноречиво, как перо любого писателя – по весне расцвечивая розовыми цветами землю, зимой борясь со льдом. Вероятно, труженикам свойственно приравнивать себя к объектам своего труда, примерно так, как хозяева собак с годами становятся похожи на своих псов, и тихое пристрастие мистера Джеронимо было не так уж своеобычно – по правде говоря, втайне он представлял себя растением, даже одним из тех человеко-древ, которые рождаются от соития мужчины с землей, и, соответственно, из садовника сам превращался в объект садоводческого ухода. Он сажал себя в почву времени и, безбожник, дивился, кто же обихаживает его. Воображением он преображался неизменно в одно из бескорневых растений, вроде мха или какого-нибудь еще эпифита, которому необходимо опираться на других, не живут они сами по себе. Итак, в собственной фантазии мистер Джеронимо был каким-то лишайником, а лепился он к садовнице своей души (души, которой у него не было) – к Элле Манесес, любящей и возлюбленной жене.

Порой, занимаясь любовью, она говорила ему, что он пахнет дымом. Порой она говорила, что в порыве страсти очертания его тела смягчаются, размываются, так что ее тело вплавляется в его. Он отвечал ей: он каждый день сжигает в саду мусор. Он говорил ей: у нее чересчур живое воображение. Ни он, ни она не догадывались об истине.

А потом, через семь лет после смерти Бенто, молния ударила вновь.

Тысяча один акр Ла-Инкоэренцы были наречены человеком, приверженным числам и не видевшим ясного смысла в этом мире, мистером Сэнфордом Блиссом, королем животных кормов, производителем знаменитых «Блисс Чоус» для свиней, кошек, собак, лошадей, рогатого скота и обезьян. О Сэнфорде Блиссе говорили: в его мозгу не найти ни одной поэтической строки, но любая сумма в долларах, с какой ему довелось иметь дело, аккуратно сложена в какую-нибудь извилину и в любой момент может быть извлечена. Он верил в наличные и в огромном сейфе в своей библиотеке, за портретом во флорентийском стиле, изображавшим его в виде тосканского гранда, всегда держал прямо-таки абсурдные запасы денег – намного более миллиона долларов в пачках купюр различного достоинства, ибо, говорил он, никогда не знаешь. Верил он и в магию чисел, например, что круглых чисел следует избегать, никто не ставит на мешке с кормом цену ровно десять долларов, он продается за 9 долларов 99 центов, и на чай нужно давать не сто долларов, а сто один доллар.

Еще в студенческую пору Сэнфорд провел лето во Флоренции, у Актонов дель ла Пьетра, и за их обеденным столом, в обществе художников и мыслителей, кому числа казались бессмысленными или по меньшей мере заурядными, недостойными их внимания, натолкнулся на поразительно неамериканскую идею: реальность не есть данность, не есть абсолют, она создается людьми, и ценности тоже меняются в зависимости от того, кто производит оценку. Мир непоследовательностей, где истина не существует, есть лишь враждующие между собой версии, которые пытаются взять верх над соперниками, а то и вовсе их истребить, ужаснул его: это совершенно не годится для бизнеса, нужно что-то делать. Он назвал имение Ла-Инкоэренца, что означает на итальянском «непоследовательность», дабы само название ежедневно напоминало ему урок, усвоенный в Италии, и значительную часть своего состояния Сэнфорд потратил на продвижение политиков, которые – по большей части в силу искренних или притворных религиозных убеждений – выступали в защиту вечных и точных понятий и утверждали, что монополии на товары, информацию и идеи не только благотворны, но даже необходимы для сохранения американских свобод. Вопреки его усилиям дисгармоничность мира, то, что приверженный числам Сэнфорд Блисс называл шкалой непоследовательности, неумолимо росла. «Если принять за ноль точку здравомыслия, в которой дважды два всегда четыре, а единица – тот вовсе обезумевший мир, где дважды два станет всем, чем вздумается, – говорил он Александре, возлюбленной дочери, рожденной ему в старости последней, совсем молодой женой-сибирячкой, после того как он давно уже отказался от мечты о наследнике, – тогда, Сэнди, скажу тебе с прискорбием: мы сейчас где-то на ноле целых девятьсот семидесяти трех тысячных».

Когда ее родители внезапно погибли, упав с неба в Ист-ривер, нелепостью своей смерти окончательно доказав дочери, что Вселенная не только непоследовательна и абсурдна, но и бездушна, бессердечна, юная сирота унаследовала все и, не обладая ни деловой хваткой, ни азартом предпринимателя, тут же договорилась о продаже «Блисс Чоус» сельскохозяйственному кооперативу Миннесоты «Озерное озеро», став, таким образом, в девятнадцать лет самой молодой миллиардершей Америки. Она окончила Гарвард, проявив необычайную одаренность в языках – к выпуску свободно говорила на французском, немецком, итальянском, испанском, голландском, португальском, бразильском диалекте португальского, шведском, финском, венгерском, на кантонском и мандаринском диалектах китайского, на русском, пушту, фарси, арабском и тагалоге, она схватывает языки вмиг, изумлялись все, словно подбирает яркие камушки на пляже, и мужчину она тоже успела себе подобрать, как обычно, аргентинского игрока в поло с пустыми карманами, здоровенного бычару родом с эстансии, Мануэля Фаринью, подобрала и так же быстро отбросила, вышла за него и вскоре развелась. Она сохранила его фамилию, сделалась вегетарианкой, а его отослала прочь. После развода она укрылась в уединении Ла-Инкоэренцы. Здесь началось ее упорное исследование пессимизма, вдохновленное Шопенгауэром и Ницше, и, убедившись в абсурдности человеческого существования и несовместимости счастья и свободы, Александра в первом расцвете юности уже избрала навеки сумрачное одиночество, затворилась в абстракции, облачилась в облегающие тело белые кружева. Элла Эльфенбайн Манесес именовала ее – более чем полупрезрительно – «Госпожа Философ», и это имя закрепилось, по крайней мере в голове мистера Джеронимо.

Имелась в Госпоже Философе и струйка мазохистского стоицизма: в плохую погоду она часто выходила в сад, пренебрегая ветром и дождем или, скорее, принимая их в качестве истинной приметы возрастающей враждебности земли к ее обитателям. Усевшись под старым раскидистым дубом, она читала отсыревающие страницы Унамуно или Камю. Богатые – странные люди, они изыскивают возможности стать несчастными, когда обычные причины несчастья устранены. Впрочем, Госпожу Философа несчастье не обошло стороной, ее родители разбились на частном вертолете. Элитарный способ умереть, но в миг смерти все мы остаемся без гроша. Об этом она никогда не заговаривала, и великодушие требовало истолковывать ее поведение – своевольное, отчужденное, умозрительное – как особую форму скорби.

Гудзон в конце своего пути становится лиманом, «утопленной рекой»: пресная вода оказывается под соленым приливом с моря. «Даже чертова река лишена здравого смысла, – твердил Сэнфорд Блисс своей дочери, – глянь, как часто она течет не в ту сторону, черт ее побери!» Индейцы называли ее Шатемук, «река, текущая в обе стороны». Ла-Инкоэренца на берегу лимана также противилась порядку, и на помощь был призван мистер Джеронимо. Репутация садовника и ландшафтного художника давно окрепла, и его порекомендовал Александре Блисс Фаринья управляющий, эдакий британский добродушный дядюшка по имени Оливер Олдкасл, с бородой Карла Маркса, голосом-фаготом, пьющий, воспитанный в католичестве пошиба отца Джерри, из-за чего он возлюбил Библию и возненавидел Церковь. Олдкасл ввел мистера Джерри в имение, словно Господь – Адама в Эдем, и возложил на него обязанность возвратить этому месту садоводческую последовательность и сообразность. Когда мистер Джеронимо начал работать на Госпожу Философа, изгородь в дальнем конце сада щетинилась шипами, словно вокруг замка Спящей красавицы. Упорные кроты прорывали подземные галереи и выскакивали отовсюду, губя газоны. Лисы наведывались в курятник. Наткнись мистер Джеронимо здесь на змея, обвившего ветвь древа познания, он бы не слишком удивился. Госпожа Философ лишь деликатно пожимала плечами. Ей было едва за двадцать, но она уже усвоила безжалостную бюрократичность вдов: «Чтобы призвать к порядку сельскую местность, – церемонно выговаривала вдовствующая владетельница Ла-Инкоэренцы, – нужно убивать, убивать и убивать, крушить и крушить. Лишь после многих лет истребления удается достичь устойчивой красоты. В этом смысл цивилизации. Но у вас добрые глаза. Боюсь, из вас не выйдет киллер, какой мне требуется. Впрочем, любой другой окажется, скорее всего, ничуть не лучше».

Поскольку она считала, что слабость человеческого рода в целом только растет и некомпетентность умножается, она решила удовольствоваться мистером Джеронимо и со вздохом смирилась с изъянами своей земли. Погрузившись в размышления, она предоставила мистеру Джеронимо сражаться с шипами и укрощать кротов. Его поражения никто не порицал, его успех не приносил ему награды. Какая-то хворь накинулась на дубы во всем округе, чуть не сгубила любимые деревья Александры. Мистер Джеронимо последовал примеру ученых с дальнего, западного побережья страны: те покрывали или опрыскивали деревья промышленным фунгицидом и так воспрепятствовали распространению паразита Phytophthora ramorum. Когда мистер Джеронимо доложил своей нанимательнице, что деревья спасены, она пожала плечами и отвернулась, словно хотела сказать: рано или поздно их погубит что-то еще.

Элла Манесес и Госпожа Философ, обе молодые, умные и красивые, могли бы подружиться, но нет – их развел «негативизм» Александры, как Элла это называла: в ответ на все уговоры вечно-оптимистичной Эллы она возражала, что «невозможно в данный исторический момент питать какие-либо надежды на будущее человечества». Элла порой ездила вместе с мистером Джеронимо в Ла-Инкоэренцу и гуляла там, пока он работал, или поднималась на единственный в поместье зеленый холм полюбоваться текущей не в ту сторону рекой и там, на этом холме, через семь лет после смерти отца, ее тоже сразила молния с ясного неба. Она погибла на месте, и среди множества подробностей ее смерти, казавшихся мистеру Джеронимо нестерпимыми, значилась и эта: в тот день из двух красавиц на угодьях Ла-Инкоэренцы молния обрекла на смерть оптимистку, а пессимистку оставила в живых.

Явление, обычно именуемое «громом с ясного неба», выглядит так: из тыловой части грозовой тучи вылетает молния, преодолевает расстояние до сорока километров от того места, над которым разразилась гроза, а там обрушивается на землю и поражает высокое здание, одиноко стоящее на вершине дерево или женщину, которая стоит на холме и смотрит, как течет мимо нее река. Гроза, нанесшая удар, слишком далеко, ее не видно. Видно только женщину на вершине – как она падает медленно-медленно, словно перышко, против воли подчинившееся закону гравитации.

Джеронимо представлял ее темные глаза, в правом плавали мушки, мешая ей ясно видеть. Он воскрешал в памяти ее разговорчивость, вспоминал ее рассуждения – она по всякому вопросу имела свое мнение – и дивился, как же он обходился потом без ее суждений. Он думал о том, как она не любила фотографироваться, и перебирал все виды пищи, от которых она отказывалась: мясо, рыба, яйца, молочное, помидоры, лук, чеснок, глютен, почти весь список. И снова он ломал себе голову: не преследуют ли молнии его род, не навлекла ли на себя Элла проклятие, вступив с ним в брак, а если так, не он ли теперь на роковой очереди. В течение недели после ее гибели он изучал молнии, как никогда прежде, и, узнав, что девять десятых людей после удара молнии порой страдали разными таинственными недугами, но оставались в живых, уверился, что молния в самом деле метила в Бенто и его дочь. Им молнии не оставили малейшего шанса. Может быть, именно потому, что он давно убедил себя: удар молнии, если когда-нибудь нацелится в него, живым не оставит – теперь, даже попав в великую бурю, даже обнаружив таинственный недуг, разлучивший его стопы с почвой земли, мистер Джеронимо далеко не сразу сделал напрашивавшийся вроде бы вывод: «Может быть, во время бури меня поразила молния, и я остался в живых, но память стерло, и я забыл про молнию – и, может быть, во мне теперь сидит огромный электрический заряд, и он-то и приподнимает меня над землей».

Нет, он об этом не подумал, пока, существенно позднее, эту мысль не высказала Александра Фаринья.

Он попросил у Госпожи Философа разрешения похоронить жену на том зеленом холме над лиманом, который она так любила, и Александра сказала: да, конечно. Тогда он выкопал жене могилу, уложил ее и на миг поддался гневу. А потом гнев иссяк, и Джеронимо, закинув лопату на плечо, отправился домой – один. К тому дню, когда его жена погибла, он успел проработать в Ла-Инкоэренце два года, восемь месяцев и двадцать восемь дней. Тысячу и один день. От проклятых чисел нигде не укроешься.

Миновало еще десять лет. Мистер Джеронимо копал, сажал, поливал, обрезал. Он давал жизнь, и он спасал жизнь. В его глазах каждый бутон был ею, каждый куст и каждое дерево. Его труд удерживал ее в живых, и ни для кого больше не оставалось места. Но постепенно она меркла. Его кусты и деревья возвращались в растительное царство, перестав быть ее аватарами. Словно бы она вновь покинула его, и после этой повторной разлуки не осталось ничего, кроме пустоты, которая, он твердо знал, никогда не заполнится. Десять лет он прожил словно в тумане. Госпожа Философ погрузилась в теории о близости того часа, когда сбудется худший из возможных сценариев (в ожидании она подкреплялась мраморной говядиной и пастой с трюфелями), голова ее была полна математических формул, которые служили научным основанием для пессимизма, и сама она превратилась почти в абстракцию для Джеронимо, в главный источник дохода и не более того. Ему все еще трудно было не упрекать ее мысленно за то, что в живых осталась именно она, и эта милость, в которой было отказано его жене, так и не побудила уцелевшую женщину радоваться своей красоте и с благодарностью принимать жизнь. Он уткнулся взглядом в землю и в то, что на ней росло, не в силах поднять глаза на человека, кому эта земля принадлежала. Десять лет с тех пор, как умерла его жена, он держался на расстоянии от Госпожи Философа и копил гнев.

Со временем он бы уже не сумел точно ответить на вопрос, как выглядит Александра Блисс Фаринья. Волосы темные, как у его покойной жены. Высокого роста, как его покойная жена. Не любит сидеть на солнце. И Элла не любила. Говорили, она гуляет в поместье по ночам, потому что всю жизнь страдает бессонницей. Другие служащие в поместье, управляющий Олдкасл и остальные, говорили о хронических проблемах со здоровьем, которые, вероятно, и вызвали или по меньшей мере усугубили ее глубокую меланхолию. «Так молода и так часто болеет», – сокрушался Олдкасл. «Чахотка», – намекал он: этим старомодным словом он именовал туберкулез.

Мистер Джеронимо не вникал, от чего она чахнет. Его дело – клубни картофеля, мясистые корневища далий, а бугорки в ее легких – забота домашних. Он же – на воле. Вскармливает из клубней и корней растения, которые приютят дух его покойной жены. Госпожа Философ превратилась в призрак, хотя вроде бы не Элла, а она осталась в живых.

Александра ничего не публиковала под собственным именем и на английском языке. Излюбленный ее псевдоним был «Эль Критикон» по названию аллегорического романа Бальтазара Грасиана – этот написанный в XVII веке текст оказал сильное влияние на ее кумира Шопенгауэра, величайшего мыслителя среди пессимистов. Роман доказывал невозможность для человека достигнуть счастья. В жестоко осмеянном испаноязычном эссе «Худший из возможных миров» Эль Критикон выдвигала теорию (опять-таки подвергшуюся издевкам за сентиментальность), что разрыв между человечеством и планетой его обитания приближается к критической точке, экологическому кризису, переходящему в кризис экзистенциальный. Академическая братия похлопала ее по плечу, похвалила владение кастильским наречием и отмахнулась от дилетантских выводов. Но после эпохи небывалостей ее сочтут пророчицей.

(Мистер Джеронимо полагал, что пристрастие Александры Фаринья к псевдонимам и иностранным языкам свидетельствует о неуверенности в себе. Он ведь тоже страдал своего рода онтологической неопределенностью. По ночам, одинокий, он разглядывал лицо в зеркале в надежде увидеть мальчика из церковного хора, «Раффи-Роннимуса-пастырского-соннимуса», воображал те пути, по которым не пошел, жизнь, которую не прожил, иную развилку на извилистом жизненном пути. Но воображение отказывало. Порой он наполнялся особого рода гневом – яростью человека без корней, без племени. Но по большей части он уже не рассуждал в терминах «племени».) Праздность ее дней, изящество ее фарфора, элегантность кружевных платьев с высоким воротом, обширность имения и небрежный уход за ним, пристрастие к marrons glacés[6]6

Засахаренные каштаны (франц.).

[Закрыть] и рахат-лукуму, аристократические кожаные переплеты в библиотеке, изысканный цветочный узор дневников, в которых она вела записи и воинским строем шла на самое робкое допущение радости, все это могло подсказать ей, почему ее не воспринимают всерьез вне стен Ла-Инкоэренцы. Но ей было вполне довольно этого маленького мира. Мнение посторонних нимало ее не беспокоило. Разуму не дано восторжествовать над ярым, неукротимым неразумием, знала она. Тепловая смерть Вселенной представлялась неизбежной. Ее стакан был наполовину пуст. Все распадалось. Единственный достойный ответ на поражение оптимизма – укрыться за высокими стенами, воздвигнуть стены и в самой себе и так ждать неизбежной гибели. Вымышленный Вольтером оптимист доктор Панглосс был, в конце-то концов, глупцом, а его вполне реальный наставник, Готфрид Вильгельм Лейбниц, прежде всего потерпел поражение в качестве алхимика (в Нюрнберге ему не удалось превратить низший металл в золото), а затем и в качестве плагиатора (см. убийственные обвинения, предъявленные Лейбницу сторонниками сэра Исаака Ньютона – дескать, он, Г. В. Лейбниц, изобретатель анализа бесконечно малых, ухитрился заглянуть в работу Ньютона на сей предмет и похитил идеи англичанина). «Если в лучшем из всех миров воруют чужие мысли, – писала она, – то, пожалуй, будет лучше последовать в итоге совету Кандида и удалиться возделывать свой сад». Она-то свой сад не возделывала. Садовника наняла.