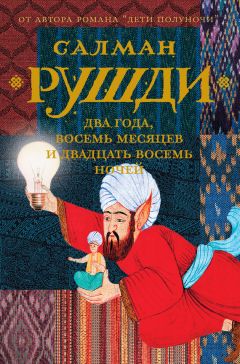

Текст книги "Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей"

Автор книги: Салман Рушди

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Немало времени прошло с тех пор, как мистер Джеронимо в последний раз помышлял о сексе, но недавно, признаться, эта мысль стала вновь приходить ему на ум. В его возрасте подобные размышления клонятся в сторону теоретическую, практические же соображения поиска реального партнера и соединения с ним сделались, согласно необоримому закону tempus fugit[7]7

Время бежит (лат.).

[Закрыть], уделом прошлого. Он изобрел гипотезу множества полов, то есть на самом деле каждое человеческое существо представляет собой особый гендер (наверное, понадобились бы новые личные местоимения, поточнее, чем «он» и «она», и уж конечно, совершенно неприемлемо «оно»). Среди бесконечного разнообразия полов для каждого находятся очень немногие, с кем можно сойтись, кто пожелал бы с ним сойтись, причем с некоторыми из них совместимость возникает ненадолго или же на разумно ограниченный период времени, пока не начнется процесс отторжения, как это бывает при пересадке сердца или печени. При исключительном везении удается встретить тот пол, с которым ты совместим на всю жизнь, словно вы оба одного пола – собственно, согласно его новому определению, так оно, по-видимому, и выходило. Однажды в жизни он встретил идеальный для него гендер, и вероятность повторной удачи была уничтожающе мала – впрочем, он и не искал, он и не собирался. Но здесь и сейчас, после бури, стоя в море грязи, заполненной окаменевшим дерьмом прошлого, или, точности ради, каким-то образом зависая над этим дерьмом лишь на малую долю дюйма, настолько, чтобы без усилий протащить лист бумаги под своими ботинками, сейчас, когда он оплакивал гибель сотворенного его воображением и был полон страха и сомнения из-за того, что рядом с ним закон всемирного притяжения как-то ослаб, в этот совершенно неподходящий момент его работодательница, Госпожа Философ, наследница кормовой компании, Александра Блисс Фаринья, поманила его из-за створчатого окна.

Приблизившись к створчатому окну, мистер Джеронимо заметил за левым плечом Александры управляющего имением Оливера Олдкасла. Будь он ястребом, подумал мистер Джеронимо, он бы вспорхнул ей на плечо и атаковал любых врагов своей госпожи, вырывал бы им сердца из груди. Госпожа и слуга стояли рядом, озирая развалины Ла-Инкоэренцы, Оливер Олдкасл – точно Маркс, созерцающий гибель коммунизма, Александра – как всегда загадочно-сдержанная, хотя на щеках у нее еще не просохли слезы.

– Я не вправе жаловаться, – сказала она, обращаясь не к мистеру Джеронимо и не к управляющему, а саму себя упрекая, словно строгая гувернантка. – Люди лишились домов, им нечего есть и негде спать. Я всего лишь осталась без сада.

Мистер Джеронимо, садовник, понял, что ему указали его место. Но Александра глянула вниз, на его ботинки.

– Это чудо, – сказала она. – Смотрите, Олдкасл, настоящее чудо: мистер Джеронимо покинул твердую почву и поднялся – можно сказать, в умозрительные сферы.

Мистер Джеронимо хотел бы возразить, что левитация не является ни его заслугой, ни его добровольным выбором, сказать, что счастлив был бы вновь ступить обеими ногами на землю и хорошенько измазать башмаки в грязи. Но у Александры загорелись глаза.

– В вас молния ударила? – спросила она. – Да, конечно же. Во время бури в вас попала молния, вы остались живы, но память напрочь стерло, и вы не помните про молнию. А теперь в вас сидит немыслимо огромный электрический заряд, вот почему вы оторвались от земли.

Это рассуждение заткнуло мистеру Джеронимо рот. Он вник в предложенную ему гипотезу. Да, вероятно. Хотя при отсутствии каких-либо доказательств гипотеза гипотезой и останется. Он никак не мог подобрать ответ, но от него и не требовалось ответа.

– А вот и еще одно чудо, – продолжала Александра, тон ее изменился, стал из повелительного задушевным. – Большую часть жизни я отвергала саму возможность любви, а сейчас поняла, что она ждала меня прямо здесь, дома, возле створчатого окна, топающая ногами, но не могущая соприкоснуться с этой скверной грязью.

С тем она повернулась и растворилась в тенях в глубине дома.

Он страшился ловушки. Такого рода условленные встречи давно уже не значились в его расписании – да и никогда не значились, правду сказать. Управляющий Олдкасл дернул головой, веля следовать за хозяйкой дома. Так мистер Джеронимо понял, что получил приказ, и двинулся внутрь, не ведая, куда подевалась хозяйка – однако одежда, предмет за предметом сбрасываемая ею, указывала путь, и он довольно легко добрался до цели.

Ночь с Александрой Фаринья началась странно. Та же сила, которая препятствовала его стопам соприкоснуться с землей, действовала и в постели, и когда женщина ложилась снизу, Джеронимо зависал над ней, на расстоянии всего лишь в долю дюйма, но этот зазор явно им обоим мешал. Он подсунул руки ей под ягодицы и попытался подтянуть Александру к себе, но так обоим тоже было неудобно. Однако они вскоре нашли решение: когда он помещался под ней, все шло отменно, пусть его спина и не соприкасалась вплотную с простыней. Его состояние, по-видимому, действовало на нее возбуждающе, и это в свою очередь завело его, но едва они закончили акт любви, она, похоже, утратила интерес и быстро заснула, предоставив ему таращиться в темноте на потолок. Когда же он выбрался из постели, чтобы одеться и уйти, оказалось, что расстояние между подошвами и полом заметно увеличилось. За ночь, проведенную с хозяйкой Ла-Инкоэренцы, он почти на целый дюйм оторвался от пола.

Он вышел из ее спальни и столкнулся с Олдкаслом, у того в глазах – жажда убийства.

– Не воображай, будто стал первым, – заявил управляющий мистеру Джеронимо, – не воображай, будто в своем возрасте – посмешище! – ты сделался единственной любовью, которую она отыскала прямо у себя под окном. Жалкий старый гриб! Паразит мерзкий! Плесень, нарост, тупой шип, дурное семя. Ступай прочь и не возвращайся.

Мистер Джеронимо сразу же понял, что Оливер Олдкасл обезумел от безответной любви.

– Моя жена похоронена там, на холме, – твердо возразил он. – Я буду приходить на ее могилу, когда сочту нужным. Тебе придется меня убить, чтобы этому воспрепятствовать, – и как бы раньше я тебя не убил.

– Твой брак закончился прошлой ночью, в спальне миледи, – парировал Оливер Олдкасл, – а кто кого убьет, это мы, черт меня возьми, еще посмотрим.

Были пожары, и здания, знакомые нашим предкам с детства, стояли теперь обуглившиеся, глядя в безжалостный свет запавшими почерневшими глазницами, точно зомби из телесериала. Когда наши предки вышли из убежищ и ринулись на осиротевшие улицы, им показалось, что буря случилась по их вине. Проповедники с телеэкранов называли это Божьей карой за распущенность, но дело было не в том: они и правда чувствовали, по крайней мере некоторые из них, что сотворили нечто, вырвавшееся из-под их власти и теперь, на свободе, свирепствовавшее уже не первый день. Когда земля, вода и воздух поутихли, все равно люди боялись, как бы стихии не разбушевались вновь. Но пока что они возились с ремонтом, кормили голодных, выхаживали старых и оплакивали павшие деревья – им некогда было думать о будущем. Мудрые голоса успокаивали наших предков, советовали не превращать капризы погоды в метафору: это не предостережение и не проклятие. Погода – всего лишь погода. Такой успокоительной информации они и ждали. Они с благодарностью ее приняли. И теперь большинство смотрело не туда, куда следовало, и не заметило, как начались небывалости, перевернувшие все вверх тормашками.

Непоследовательность философов

На сто первый день после великой бури Ибн Рушд, давно позабытый в семейной усыпальнице Кордовы, каким-то образом вступил в общение со своим столь же мертвым оппонентом Газали, который лежал в скромной могиле на краю города Туса, в провинции Хорасан; поначалу они общались с отменной любезностью, потом уже не столь сердечно. Мы понимаем, что это утверждение, которое едва ли возможно подтвердить доказательством, будет воспринято скептически. Тела обоих философов давно истлели, так что выражения «лежал» и «позабытый» сами по себе неточны, а уж мысль, будто какие-то разумные сущности пребывают в месте погребения тел, со всей очевидностью абсурдна. Но когда мы обсуждаем события той странной эпохи, двух лет, восьми месяцев и двадцати восьми ночей, событиям которой посвящен наш отчет, приходится признать, что в ту пору мир сделался абсурдным и законы, издавна считавшиеся фундаментальными принципами реальности, перестали работать, и наши предки остались в растерянности, в полном неведении, какими же будут новые законы. В контексте той поры небывалостей и следует понимать диалог двух покойных философов.

Ибн Рушд во тьме гробницы заслышал знакомый женский шепот, прямо в ухо: Говори. С нежной ностальгией, приправленной горечью вины, он узнал Дунью, тощую как палка мать его незаконного потомства. Крошечной она была, и вдруг он сообразил, что она никогда при нем не ела. Она вечно страдала от головной боли, все потому, говорил он ей, что мало пьет воды. Она любила красное вино, хотя сразу же пьянела, после второго бокала превращалась совсем в другую женщину – хихикала, размахивала руками, болтала без остановки, перебивая сотрапезника, и непременно хотела сплясать. Она залезала на кухонный стол и, поскольку он отказывался танцевать с ней, обиженно исполняла одиночные па, в которых в равных долях сочетались вызов и радость освобождения. По ночам она цеплялась за него, словно утопая. Она любила его безоглядно, а он ее бросил, вышел из их общего дома и не обернулся. Теперь, в сырой тьме крошащейся каменной гробницы, она вернулась – преследовать его в могиле.

Я мертв? без слов спросил он явившийся призрак. Слов не требовалось. Да и губ, чтобы слепить слова, не было. Да, ответила она, мертв уже много столетий. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, сожалеешь ли ты. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, сможешь ли ты после тысячелетнего почти отдыха победить своего врага. Я разбудила тебя, чтобы посмотреть, готов ли ты дать свое имя детям своих детей. Здесь, в могиле, я могу сказать тебе правду: я – твоя Дунья, но я также – джинния, принцесса джиннов. Щели между мирами открываются вновь, и я смогла вернуться, чтобы повидать тебя.

Теперь он наконец постиг ее нечеловеческую природу и понял, почему порой ему казалось, будто ее тело слегка размывается по краям, словно нарисовано мягким углем – или дымом. Он-то решил, что видит нечетко, потому что глаза стали плохи, и больше об этом не думал, но раз она пришла и шепчет ему в могиле – раз она имеет власть пробудить его в смерти – значит, она действительно принадлежит к миру духов, миру дыма и магии. Не еврейка, не смевшая назвать себя еврейкой, но джинн женского пола, джинния, которая не смела признаться в своем неземном происхождении. В таком случае, пусть он ее предал, но она-то его обманула. Он не сердится на это, отметил он, но эта информация не показалась ему особенно важной. Для человеческого гнева давно миновал срок. Но она вправе гневаться. А гнев джиннии страшен для человека.

Чего ты хочешь? спросил он. Это неверный вопрос, возразила она. Следует спросить: чего хочешь ты? Ты не в силах исполнить мои желания, но я, может быть, если захочу, смогу исполнить твои. Так это устроено. Впрочем, это мы обсудим позже. Прямо сейчас твой враг очнулся. Его джинн отыскал его, как я отыскала тебя. Джинн Газали? Кто он? спросил он.

Могущественнейший из джиннов, ответила она. Глупец, лишенный воображения, и в мудрости его никто никогда не подозревал, но свирепой силы – в преизбытке. Не хочу даже произносить его имя. А твой Газали, как мне кажется, человек узкой души и не склонный прощать. Пуританин, враг удовольствий, желающий обратить любую радость в прах.

Даже в могиле от этих слов его пробрал холод. Ибн Рушд почувствовал, как что-то зашевелилось во тьме, в параллельном мире, очень далеко, совсем близко.

– Газали, – пробормотал он беззвучно, – неужели это ты?

– Мало того, что ты пытался разрушить мой труд при жизни, – откликнулся тот, другой. – Теперь ты, значит, возомнил, что сладишь со мной после смерти?

Ибн Рушд стянул воедино ошметки своего бытия.

– Время и расстояние более не разделяют нас, – приветствовал он своего оппонента, – и мы можем обсудить все вопросы как подобает, соблюдая любезность по отношению к человеку и беспощадность – к мысли.

– Я убедился, – ответил Газали (судя по прононсу, рот его был забит червями и грязью), – что стоит применить некоторую долю беспощадности к человеку, и его мысль сразу же совпадет с моей.

– В любом случае, – напомнил Ибн Рушд, – мы оба уже по ту сторону физического воздействия или злодействия, что бы ты ни предпочитал.

– Это верно, – сказал Газали, – хотя, добавлю, прискорбно. Хорошо же, приступай.

– Рассмотрим человечество как единого человека, – предложил Ибн Рушд. – Дитя ничего не смыслит и, не имея знаний, цепляется за веру. Битву между верой и разумом можно считать затянувшимся отрочеством, а торжество разума станет совершеннолетием человечества. Из этого не следует, что Бога нет, но Он, как гордый своим потомством родитель, ждет того дня, когда Его отпрыск сможет стоять на собственных ногах, искать свой собственный путь в мир, освободится от всякой зависимости.

– До тех пор, пока ты строишь аргументацию от Бога, – ответил Газали, – до тех пор, пока не оставишь жалкие попытки примирить сакральное с рациональным, тебе меня не одолеть. Признал бы сразу, что ты – неверующий, и с того бы мы и начали. Посмотри, каково твое потомство – безбожная грязь Запада и Востока! Твои слова созвучны лишь умам кяфиров, приверженцы истины тебя позабыли. Приверженцы истины знают: детские погремушки человечества – как раз логика и наука. Вера – наш дар от Бога, а разум – подростковый бунт против нее. Повзрослев, мы всецело обращаемся к вере, для которой предназначены от рождения.

– Ты увидишь, как со временем, – заговорил Ибн Рушд, – сама религия в итоге и вынудит людей отвернуться от Бога. Набожные – худшие Его адвокаты. Пусть это займет тысячу один год, но в конце концов религия истает, и только тогда мы заживем в Божьей истине.

– Ладно, – сказал Газали, – хорошо. Наконец-то, отец множества ублюдков, ты заговорил, как подобает кощуннику вроде тебя.

И он обратился к вопросам эсхатологии, к его любимой ныне, как он сообщил, теме, и долго распространялся о конце времен, с восторгом, удивившим и насторожившим Ибн Рушда. Наконец младший вопреки требованиям этикета перебил старшего.

– Похоже, превратившись в прах, хотя и странным образом разумный, ты только и мечтаешь увидеть, как все творение отправится в могилу следом.

– И о том мечтает каждый верующий, – ответил Газали, – ибо то, что живущие именуют жизнью, жалкая безделка по сравнению с жизнью грядущей.

Газали считает, что мир движется к своему концу, сказал Ибн Рушд Дунье во тьме. Он считает, что Бог вознамерился уничтожить свое творение – неторопливо, загадочно, без объяснений. Запутает человека так, что тот сам истребит себя. Газали взирает на эту перспективу бестрепетно, и не только потому, что сам уже мертв: для него земная жизнь – лишь преддверие или коридор. Вечность – вот его реальный мир. Я спросил, почему же в таком случае вечная жизнь еще не началась для тебя или же это и есть она, сознание, длящееся в безразличной пустоте, по большей части сплошная скука. Он ответил: пути Господни неисповедимы, и если Ему угодно, чтобы я терпеливо ждал, да будет по воле Его. Сам Газали не имеет больше собственной воли, он желает лишь служить Богу. Мне кажется, он – идиот. Слишком резко? Да, он великий человек, но притом идиот. А ты? – негромко спросила она. Сохранились ли у тебя желания, появились ли новые, каких не было прежде? Он припомнил, как она опускала голову ему на плечо и он ладонью обхватывал ее затылок. Пора голов и ладоней, плеч и совместной постели для них миновала. Жизнь вне тела, сказал он, не стоит того, чтобы жить.

Если мой враг прав, сказал он ей, то его Бог – злобный Бог, для которого жизнь живого существа не имеет цены, и я бы хотел, чтобы дети моих детей знали это и знали о моей враждебности такому Богу, последовали за мной и противостояли такому Богу и разрушили Его план. Так значит, теперь ты признаешь свое потомство, шепнула она. Я признаю его, сказал он, и прошу у тебя прощения за то, что не сделал этого раньше. Дуньязат – мой род, и я его прародитель. И твое желание, мягко настаивала она, чтобы они узнали о тебе, такова твоя воля? И о том, как я любил тебя, сказал он. Вооружившись этим знанием, они еще смогут спасти мир.

Спи, сказала она, целуя воздух там, где некогда покоилась его щека. Мне пора. Обычно я не слежу за тем, как проходит время, но сейчас и впрямь времени мало.

Существование джиннов всегда ставило в тупик философов, рассуждающих об этике. Если делами людей управляют благие или вредоносные духи, если добро и зло находятся не внутри человека, а вне, откуда же взять определение человека этического? Вопрос, как поступать правильно, как нет, сделался до невозможности запутанным. Некоторых философов это устраивало, по их мнению, это в точности отражало моральное смятение эпохи и кроме того – счастливый побочный эффект – обеспечивало специалистов по этике неисчерпаемой работой.

Так или иначе, говорят, в старые дни, до разделения Двух миров, у каждого имелся собственный джинн или джинния, шептавшие на ухо, склонявшие к добрым или злым делам. Как джинны выбирали человека для симбиоза, почему настолько интересовались нами – остается загадкой. Может быть, им просто нечем было особо заняться. Джинны по большей части индивидуалисты, даже анархисты, прислушиваются только к собственным побуждениям, плевать хотели на социум и групповую деятельность. Но есть и другие истории: о войнах между враждебными армиями джиннов, о смертоносных конфликтах, до основания сотрясших мир джиннов – если это правда, возможно, оттого-то и сократилась численность этих созданий, и они надолго покинули наши прекрасные места обитания. Немало существует сказаний о джиннах-колдунах, о Великих Ифритах, несшихся по небу на гигантских летающих сосудах, наносивших страшные, смертельные даже удары меньшим духам – хотя порой говорят и противное, дескать, джинны бессмертны. Но это неверно, хоть и правда, что убить джинна трудно, только джинн или джинния могут убить подобного себе. Об этом речь пойдет дальше. А пока можно сказать вот что: джинны, вмешивавшиеся в дела людей, веселились до упаду, сталкивая одного человека с другим, того обогащая, этого превращая в осла, завладевая людьми и сводя их с ума, действуя изнутри головы, они помогали истинной любви или возводили на ее пути препятствия, но всегда избегали близкого общения с людьми, если только не оказывались пленниками волшебной лампы, да и тогда терпели это общение, очевидно, против своей воли.

Дунья была исключением среди джинний. Она явилась на землю и влюбилась здесь так сильно, что не могла оставить возлюбленного покоиться с миром даже восемь с половиной веков спустя. Чтобы влюбиться, нужно обладать сердцем и тем, что мы называем душой и, несомненно, требуется еще целый ряд черт и свойств, которые мы, люди, именуем характером. Но джинны – по крайней мере большинство – как и подобает существам из пламени и дыма, бессердечны, бездушны и выше человеческого характера (или ниже). Это сущности – добрые, злые, нежные, проказливые, тиранические, сдержанные, могущественные, капризные, коварные, великие. Дунья, возлюбленная Ибн Рушда, видимо, так долго прожила среди людей под маской, что впитала идею характера и проявляла некоторые его признаки. Можно сказать, она заразилась характером от людского рода, как дети заражаются ветрянкой или корью. И тогда она полюбила саму любовь, полюбила свою способность любить, полюбила самоотверженность любви, жертвенность, эротику, радость. Она научилась любить возлюбленного в себе и себя в нем, но более того: она полюбила весь человеческий род за его способность любить, а потом и за другие чувства, полюбила мужчин и женщин, знающих страх и ярость, унижение и торжество. Если б это было возможно, она бы, пожалуй, предпочла стать человеком, но ее природа была такова, какова она была, и Дунья не могла от нее отречься. После того как Ибн Рушд покинул ее и – да, поверг ее в печаль, она чахла и скорбела и сама испугалась такого очеловечивания. А однажды, незадолго до того, как щели между мирами сомкнулись, она исчезла. Но и сотни лет во дворце в мире джиннов, и бесконечный разврат, который в Волшебный стране составляет повседневную норму, не исцелили ее, и вот, когда щели раскрылись вновь, она вернулась и восстановила утраченные связи. Возлюбленный из могилы просил ее воссоединить их рассеянный род и помочь ему отразить надвигавшийся на мир катаклизм. Да, она сделает это, пообещала Дунья, и умчалась выполнять поручение.

К несчастью, она была не единственной обитательницей мира джиннов, кому вздумалось спуститься к людям – и далеко не у всех были на уме добрые дела.