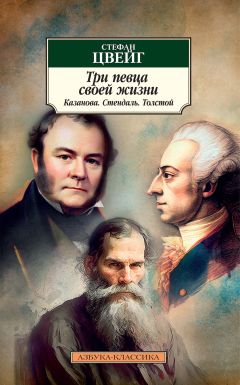

Текст книги "Три певца своей жизни. Казанова, Стендаль, Толстой"

Автор книги: Стефан Цвейг

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Он отгораживается колючим плетнем своеобразия и всяческих мистификаций, охраняет сокровищницу своего «я» с фанатизмом скряги и едва-едва позволяет кому-либо из друзей бросить беглый взгляд через окно и решетку во внутренние свои покои. Только для того, чтобы прочнее уединиться от всех других, он вступает в сознательную оппозицию своей эпохе и, как его Жюльен, живет в войне со всем обществом. В области поэзии он презирает высокую форму и объявляет свод гражданских законов образцом «artis poeticae»[61]61

Поэтического искусства (фр.).

[Закрыть], в качестве солдата глумится над войной, как политик иронически относится к истории, как француз издевается над французами; везде и всюду отгораживается он от людей окопами и колючей проволокой, только чтобы они не подошли к нему на слишком близкое расстояние. Само собой понятно, что на этом пути ему приходится отказаться от всякой карьеры, от успеха на военном, дипломатическом, литературном поприще, но это только усиливает его гордость: «Я не баран из стада, стало быть, я – ничто»; да, только бы быть ничем для этих плебейских душ, остаться ничем для этих ничтожеств. Он счастлив, что не подходит ни к каким их классам, расам, сословиям, отечествам; он в восторге, что на собственных своих двух ногах, двуногим парадоксом, может шествовать собственным путем, вместо того чтобы широкой дорогой удачи топать среди этого подъяремного, рабочего скота. Лучше отстать, лучше стоять в стороне одному, только бы остаться свободным.

И Стендаль гениально умел оставаться свободным, освобождаться от всякого принуждения и влияния. Если в силу крайности ему приходится принять какую-нибудь должность, надеть форму, то он дает только минимум необходимого для того, чтобы удержаться у общественного корыта, и ни на грош больше. На всякой должности, при всякой профессии, чем бы он ни занимался, умеет он, действуя ловкостью и притворством, оставаться совершенно свободным и независимым. Облачит его кузен Дарю в гусарский доломан, от этого он отнюдь не почувствует себя солдатом; пишет он роман – это не значит, что он причислил себя к профессиональным литераторам; если ему приходится надеть шитый мундир дипломата, он в служебные часы сажает за письменный стол некоего господина Бейля, у которого только и есть со Стендалем общего, что кожа, да кости, да круглый живот. Но ни искусству, ни науке, ни тем более службе не отдает он и частицы подлинной своей сущности; и действительно, ни один из его товарищей по службе за всю жизнь не заподозрил, что проделывает строевые упражнения вместе с величайшим писателем Франции или строчит акты за одним столом с ним. И даже его знаменитые собратья по литературе (кроме Бальзака) видели в нем всего только занимательного говоруна, бывшего офицера, любительски упражняющегося в их искусстве. Из всех его современников, может быть, один только Шопенгауэр жил и творил в таком же абсолютном духовном уединении, в такой же разобщенности с людьми и с таким же внешним неуспехом, столь же гордясь своей обособленностью, как его великий собрат в области психологии, Стендаль.

Таким образом, какая-то последняя частица стендалевской сущности оставалась все время в стороне, и единственной подлинной и постоянной заботой Стендаля было химически исследовать состав этого замечательного вещества и поддерживать его действенное напряжение. Он сам никогда не отрицал самоценности, аутоэротичности такой жизненной установки; наоборот, он хвалится своей обособленностью и именует ее новым вызывающим словом: эготизм. Эготизм – не опечатка: отнюдь не следует смешивать его с его незаконнорожденным братом, плебеем с увесистыми кулаками – эгоизмом. Эгоизм попросту хочет забрать себе все, что принадлежит другим, у него алчные руки и искаженный завистью облик. Он недоброжелателен, невеликодушен, ненасытен и даже примесь духовных влечений не спасает его от врожденной грубости восприятия, не окрашенного фантазией. Стендалевский же эготизм ни от кого ничего не хочет, он с аристократической надменностью оставляет корыстным – их деньги, тщеславным – их власть, карьеристам – их ордена и значки, литераторам – мыльные пузыри их славы: пусть блаженствуют! Он презрительно улыбается сверху вниз, глядя, как они тянут руки за золотом, подобострастно гнут спину, украшаются титулами, нашпиговываются отличиями, как они сбиваются в группы и группочки и тщатся управлять миром. «Пусть получают!» – иронически улыбается он, без зависти и без алчности: пусть набивают себе карманы и животы! Эготизм Стендаля – это лишь страстная самозащита; он не проникает в чужие владения, но и за свой порог не пускает никого. Он ограждает себя китайской стеной от всякого постороннего влияния, от всякой возможности проникновения в его душу чужих идей, мыслей, суждений; свой чисто личного порядка спор с миром разрешает он в благородном поединке, к которому чернь не имеет доступа. Его эготизму свойствен один только вид честолюбия – создать в душе человека, именуемого Анри Бейлем, совершенно изолированное пространство – теплицу, где беспрепятственно может распускаться редкий тропический цветок индивидуальности. Ибо свои взгляды, свои склонности, свои восторги, свои притязания и чудачества Стендаль хочет выращивать только из себя самого и только для себя самого; ему представляется совершенно безразличным и не важным, что значит та или иная книга, то или иное событие для других; он высокомерно игнорирует воздействие данного факта на современность, мир или даже вечность; хорошим он называет только то, что ему нравится, правильным – что он в данный миг считает уместным, презренным – то, что он презирает; и его нисколько не беспокоит возможность остаться одному при своем мнении, наоборот, одиночество дарует счастье и укрепляет его самоощущение.

«Но, – могут возразить здесь несколько поспешно, – к чему такое торжественное слово „эготизм“ для определения определеннейшего из понятий? Это ведь так естественно – называть прекрасным то, что находишь прекрасным, и строить жизнь по своему личному усмотрению!» Конечно, так хочется думать, но, если присмотреться, кому удается до конца независимо чувствовать, независимо мыслить? И кто из тех, кто составляет свое мнение о книге, картине, событии будто бы самостоятельно, обладает в дальнейшем мужеством неуклонно отстаивать его перед целой эпохой, целым миром? Все мы подвержены бессознательным влияниям в большей степени, чем мы предполагаем: воздух эпохи проникает в наши легкие, даже в сердце; наши суждения и взгляды подвергаются непрестанному трению, встречаясь с бесчисленными, одновременно существующими суждениями и взглядами, острия и лезвия их стираются и сглаживаются; атмосфера невидимо, как радиоволнами, пропитана внушением массовых идей; таким образом, естественным рефлексом человека является отнюдь не самоутверждение, а приспособление своего миросозерцания к миросозерцанию эпохи, капитуляция перед чувствами большинства. Если бы у подавляющего большинства человечества не было способности чрезвычайно легко приспособляться, если бы миллионы людей, в силу инстинкта или косности, не отказывались от своих личных, частных взглядов, гигантская машина давно бы остановилась. Поэтому нужна каждый раз особая энергия, особое, мятежно напряженное мужество, – а как мало его у людей! – чтобы противопоставить этому духовному гнету в миллион атмосфер свою изолированную волю. Совершенно особые и испытанные силы должны соединиться в одном индивидууме, чтобы он мог отстоять свою самобытность: прочное знание мира, быстрый и зоркий ум, царственное презрение ко всякой стадности и кучности, не знающая моральных издержек решительность и прежде всего мужество, мужество трижды, непоколебимая, ничем не поколебимая уверенность в своей правоте.

Этим мужеством обладал Стендаль, эготист из эготистов, искушенный во многих схватках, ловкий боец и мудрый искусник, рыцарь без страха и упрека в защите своего «я». Отрадно смотреть, как смело устремляется он на свою эпоху, один против всех, как пробивается на протяжении полувека, молниеносно увертываясь и яростно нападая, не имея иного панциря, кроме своего высокомерия; не раз поражаемый, обливаясь кровью из тайных ран, он держится до последнего мгновения, не уступив и пяди своей самобытности и своего самоволия. Оппозиция – его стихия, самоутверждение – его страсть. Достаточно проследить по сотне примеров, как дерзновенно, как смело идет против общественного мнения этот непреклонный спорщик, как храбро бросает он ему вызов. В эпоху, когда все бредят битвами, когда во Франции, по его словам, «понятие героического мужества неизбежно соединяется с представлением о тамбур-мажоре», он изображает Ватерлоо как необозримую путаницу хаотических сил; он признается без стеснения, что зверски скучал во время русского похода (который военные писатели именуют эпопеей в мировой истории). Он не боится утверждать, что поездка в Италию для свидания с возлюбленной была ему важнее, чем судьба отечества, а ария Моцарта интереснее любого политического кризиса. «Il se fiche d’être conquis», плевать ему на то, что Франция занята чужими войсками, ибо, гражданин Европы и космополит, он ни на минуту не задумывается о бешеных поворотах военного счастья, о признанных мнениях, о патриотизме (глупейшая из смехотворностей) и национализме; он думает единственно о проявлении и претворении в жизнь своей духовной природы. И это личное оттеняет он, среди ужасающего грохота мировых переворотов, так властно и любовно, что, читая его дневники, сомневаешься иногда, был ли он лично, в самом деле, свидетелем этих исторических событий.

И в некотором смысле Стендаль действительно отсутствовал даже в те моменты, когда проезжал верхом на коне по театру военных действий или сидел в своем служебном кресле: всегда он был только сам с собой и никогда не считал, что внешнее участие в событиях, не затрагивающих его душу, обязывает его все же к душевному участию; и подобно тому, как Гёте в своих хрониках отмечает высокоисторические дни записями о китайской литературе, так и Стендаль, в часы исторических потрясений, заносит в свой дневник исключительно интересующие его частности личной его жизни; история его времени и его собственная история пользуются как будто разным алфавитом и разным словарем. Поэтому Стендаль представляется, в отношении окружающего его мира, свидетелем столь же мало достоверным, сколь надежен он в отношении своего внутреннего мира; для него, совершеннейшего, признанного и непревзойденного эготиста, все происходящее сводится только к вопросу об аффекте, испытываемом при этом неким единственным и неповторимым индивидуумом, Стендаль-Бейлем; может быть, никогда ни один художник не боролся за свое «я» упорнее и яростнее и не развил этого «я» в свое собственное «я» искуснее, чем этот героический себялюбец и убежденный эготист.

Но именно благодаря этой бережно хранимой замкнутости, этой тщательной и герметической упаковке стендалевская эссенция дошла до нас в чистом ее виде, не потеряв ни крепости, ни аромата. Изоляция сохраняет, подобно отпечатку доисторического папоротника на камне, сущность Стендаля, благодаря предельно отъединяющему действию его эготизма, спасена от разрушительного, обезличивающего влияния эпохи и сохранена в своей подлинности. В нем, не окрашенном расцветкой времени, можем мы наблюдать человека par excellence[62]62

По преимуществу (лат.).

[Закрыть], извечный индивидуум в его редкой и тончайшей разновидности, психологически отделенный от окружающей среды. И в самом деле, ни одно творение искусства и ни один характер того времени во Франции не сохранились в такой нетронутой свежести и новизне; он отверг время, и творения его действуют вневременно; он жил жизненнейшей своей сущностью, и потому так живо его воздействие на нас. Человек, сохранивший себя до конца, сослужил человечеству такую же службу, как и тот, кто до конца себя отдал; оберегая свое «я», он оберегает неповторимый образ земной правды от всесокрушающего потока превращений. Чем более живет человек в современности, тем вернее умирает он вместе с ней. Чем более хранит в себе человек подлинную свою сущность, тем вернее сохраняется он в веках.

Художник

Говоря по правде, я вовсе не уверен в том, что обладаю достаточным талантом, чтобы заставить себя читать. Иной раз мне доставляет большое удовольствие писать. Вот и все.

Стендаль – Бальзаку

Ничему не отдается Стендаль, этот ревностнейший себялюбец, до конца – ни человеку, ни профессии, ни должности. И если он создает книги, романы, новеллы, психологические очерки, то в эти книги он вписывает себя самого или, если угодно, пишет адресованные себе книги; и эта страсть служит исключительно его самоудовлетворению. Стендаль, гордящийся, по его собственным словам, тем, что «ничего никогда не делал, иначе как для собственного удовольствия», был художником лишь в меру сообщаемого ему этой профессией возбуждения; он служит искусству постольку, поскольку искусство служит его конечной цели: его «diletto», его приятному самочувствию, его самоудовлетворению. Невольно возникает искушение назвать его дилетантом, – если бы только высокомерие современных профессионалов не исказило первоначальный смысл слова, которое когда-то являлось искренним и почтительным обозначением аристократа духа, предающегося художеству по влечению, в силу подлинного чувства, «diletto», a не ради унылого ремесла или заработка. И если Стендаль как писатель приобрел значение в мире, то грубой ошибкой было бы предполагать, что сам он придавал подобное значение своему искусству. Боже, как возмутился бы этот фанатик независимости, узнав, что его причисляют к писательскому цеху, считают литератором по призванию; и совершенно самовольно, сознательно искажая последнюю волю Стендаля, его душеприказчик воплотил в камне эту литературную переоценку. «Scrisse, visse, amò», – начертал он на мраморе, в то время как в завещании указана была другая последовательность: «visse, scrisse, amò»[63]63

См. с. 163.

[Закрыть], ибо Стендаль, верный своему девизу, хотел, чтобы такой последовательностью увековечено было его предпочтение жизни перед писательством; наслаждение казалось ему важнее творчества, жизнь была ценнее, чем труд жизни, а все его писательство являлось не чем иным, как только занимательным приемом саморазвития, одним из многих тонизирующих средств против скуки. Мало знает его тот, кто не согласится с очевидностью: литература была для этого вдохновенного ценителя жизни только случайной, отнюдь не решающей формой выражения своей личности.

Правда, молодым человеком, только что прибыв в Париж, он, по предельной своей наивности, тоже хотел сначала сделаться писателем – знаменитым писателем, конечно, – но кто же в семнадцать лет не хотел того же? Он сочиняет в этот период философские трактаты, работает над комедией в стихах, которой не суждено быть законченной, но все это без особого жара и тщеславия; потом он на четырнадцать лет совершенно забывает литературу, проводит время в седле или за канцелярским столом, прогуливается по бульварам, ухаживает с меланхолической безнадежностью за любимыми женщинами и думает гораздо более о живописи и музыке, чем о писательстве. В 1814 году, испытывая денежные затруднения, он наскоро, под чужим именем, выпускает книгу «Жизнь Гайдна»; вернее говоря, он нагло обкрадывает автора этой книги, несчастного итальянца Капрани, который в дальнейшем мечет громы и молнии по адресу неведомого господина Бомбе, ограбившего его так неожиданно. Потом компилирует он историю итальянской живописи, опять-таки по чужим книгам, сдабривая ее несколькими анекдотами; частью потому, что это дает деньги, частью находя удовольствие в работе пером и в одурачивании людей при помощи всяческих псевдонимов, он импровизирует сегодня как историк искусства или политикоэконом («Заговор против промышленности»), завтра как литературный критик («Расин и Шекспир») или как психолог («О любви»). Эти случайные попытки убеждают его в том, что писать вовсе не так уж трудно. Если есть голова на плечах и мысли легко соскальзывают с языка, то, собственно говоря, между писанием и разговором не очень уж большая разница, а еще меньше различия между разговором и диктовкой (к форме Стендаль до того равнодушен, что он набрасывает свои книги просто карандашом или диктует, мало задумываясь); таким образом, литература для него в лучшем случае – приятное и оригинальное занятие. Уже одно то, что он никогда не удосужится подписаться своим настоящим именем Анри Бейль, достаточно свидетельствует о его равнодушии к признанию света. «Ancien officier de cavalerie» хотя и не считает ниже своего достоинства писать книги, – мещанского «достоинства» Стендаль не признает, – но и не видит в этом занятия, которым мог бы гордиться джентльмен по духу и которому можно отдать свою подлинную страсть. И в самом деле, пока есть служба и деньги, господин аудитор Анри Бейль чрезвычайно мало беспокоится о писателе Стендале и прячет его в дальний угол своего существа.

Только в сорок лет начинает он чаще садиться за работу.

Почему? Потому ли, что он стал честолюбивее, вдохновеннее, преданнее искусству? Нет, отнюдь нет. Только потому, что прибавилось массивности, за письменным столом удобнее сидится, чем в седле, и потому – увы! – что нет успеха у женщин, гораздо меньше денег и гораздо больше лишнего, ничем не заполненного времени; короче, потому, что нужны суррогаты «pour se désennuyer», чтоб не соскучиться. Как парик заменил густые когда-то кудри, так и роман является ныне заменой жизни; недостаток действительных приключений он восполняет фантазиями; в конце концов он находит даже писательство занимательным, а в себе самом видит собеседника более приятного и остроумного, чем все салонные краснобаи, вместе взятые. Да, если не относиться к делу слишком серьезно, не потеть и не надуваться тщеславием, как эти парижские литераторы, то писание романов – занятие очень полезное, чистое, благородное, достойное эготиста, изящная, малообязывающая игра ума, все более и более увлекающая человека в годах. Дело к тому же не из очень трудных: за три месяца продиктуешь роман, без предварительной черновой проработки, какому-нибудь писцу не из дорогих и потратишь таким образом не слишком много времени и труда. Кроме того, попутно можно развлечься, выставляя иной раз в смешном виде своих врагов, издеваясь над тупостью света; можно поведать самые тайные движения своей души, приписывая их какому-нибудь вымышленному юноше, – такая маска нужна, чтобы не выдать себя и не подвергнуться насмешкам первого попавшегося дурака: можно проявить страстность, не компрометируя себя, и грезить в пожилом возрасте по-мальчишески, не стыдясь себя самого. И вот творчество становится для Стендаля радостью, затаеннейшим самоуслаждением умудренного себялюбца. Но никогда не приходит ему в голову, что он творит большое дело – историю литературы. «Я говорил о вещах, которые люблю, и никогда не думал, как нужно писать романы», – открыто признается он Бальзаку; он не думает о форме, о критике, о публике, о газетах и вечности; в качестве безупречного эготиста он думает, когда пишет, только о себе и о своем удовольствии. И в конце концов, поздно, очень поздно, достигнув лет пятидесяти, он делает странное открытие: можно даже зарабатывать деньги книгами, немного, правда, но зато сохраняя независимость, не сгибаясь и не прислуживая, не смешиваясь с людьми, не отдавая отчета в своих действиях какому-нибудь начальнику-бюрократу. И это подбадривает его, так как высшим идеалом Анри Бейля остается одиночество и независимость.

Впрочем, книги не имеют сколько-нибудь заметного успеха, желудок читателя не привык к таким сухим, не подмасленным сентиментальностью блюдам, и ему, наряду с созданными уже образами, приходится измыслить себе другую публику, дальнюю, в другом столетии, избранников, «happy few», поколение 1890-х или 1900-х годов. Но равнодушие современников не слишком огорчает Стендаля, он слишком презирает окружающее; в конечном итоге книги эти – всего только письма, адресованные ему самому, опыты чувства, имеющие целью повысить его собственное жизнеощущение и развить дух, мысль, сознание наиболее дорогой для него, единственной личности – Анри Бейля.

Если ему, застенчивому толстяку, отказывали женщины, то он может наяву перевоплотиться в образы стройных и прекрасных молодых людей, в какого-нибудь Жюльена или Фабрицио, и смело говорить любимым некогда женщинам то, что никогда не решался сказать маленький Анри. Если идиоты из министерства иностранных дел не дали ему возможности проявить себя на дипломатическом поприще, то здесь ему представляется случай показать свою способность к интригам, свой «макиавеллизм», в запутанных хитросплетениях и сложнейшей игре ума, и попутно осудить и осмеять их самих, тупиц «in effigie»[64]64

В их изображении (фр.).

[Закрыть]. Можно посвятить несколько теплых строк картинам любимой природы, воскресить незабвенные миланские дни. Постепенно Стендалю во всей полноте открывается высшая сладость – приводить, пребывая вдали от других, в уединении свое одинокое «я» в соприкосновение с миром, с миром не таким пошлым и грубым, как настоящий, а с другим, стоящим на уровне его духовной воли, более вдохновенным, страстным, буйным и одновременно более мудрым, блистательным и свободным. Que m’importent les autres? – Стендаль пишет только для себя. Стареющий эпикуреец нашел новую, последнюю и тончайшую усладу – писать или диктовать при двух свечах, за деревянным столом, у себя наверху, в мансарде, и эта интимная, обособленная беседа со своей душой и своими мыслями становится для него к концу жизни важнее, чем все женщины и утехи, чем Café Foy, дебаты в салонах и даже музыка. Наслаждение в одиночестве и одиночество в наслаждении – этот свой первый и исконнейший идеал пятидесятилетний Анри Бейль находит в искусстве.

Поздняя, закатная услада, конечно, уже омраченная мыслями о конце. Ибо творчество Стендаля вступает в свои права слишком поздно для того, чтобы творчески определить его жизнь; оно заканчивает лишь, пронизывает музыкой его умирание. В сорок три года Стендаль начинает свой первый роман «Красное и черное» (более ранний «Арманс» не может идти в счет), в пятьдесят лет – второй, «Люсьен Левен», в пятьдесят четыре года – третий, «Пармский монастырь». Тремя романами исчерпываются его литературные достижения, тремя романами, которые, если привести их к одному движущему центру, представляют собой только один; три вариации одного и того же основного, первичного переживания – юношеской истории Анри Бейля, которую стареющий Анри Бейль неустанно воскрешает в себе, не давая ей умереть. Все три могли бы носить данное его последователем и хулителем заглавие «L’éducation sentimentale» – «Воспитание чувств».

Ибо все эти три молодых человека, крестьянский сын Жюльен, изнеженный маркиз Фабрицио и Люсьен Левен, сын банкира, вступают с тем же пылким и безмерным идеализмом в свое холодное столетие, все трое грезят Наполеоном, геройскими подвигами, величием, свободой; все они поначалу, в избытке чувства, ищут форм более высоких, тонких и окрыленных, чем те, в которые воплощается действительная жизнь. Все они несут навстречу женщине смятенное и нетронутое сердце, полное затаенной страсти, романтику юности, не угасшую от соприкосновения с пошлым жизненным расчетом. И все трое горестно пробуждаются от внезапного сознания того, что в этом ледяном, враждебном мире нужно таить сердечный пыл, подавлять грезы, извращать свою истинную сущность; их чистая душа тускнеет от тяжелого дыхания эпохи, всецело посвятившей себя наживе, от мелочности и мещанской радости «других», этих извечных врагов Стендаля. Понемногу они постигают ходы своих противников, их пронырство в игре неуловимых уверток, их дерзкие расчеты, искусство интриги; они становятся изощренными, лживыми, холодно-светскими. Или еще хуже, они умнеют эгоистически-расчетливо, как стареющий Стендаль, становятся блестящими дипломатами, гениальными дельцами и надменными епископами; короче, они вступают в сделку с действительностью и приспосабливаются к ней тотчас же после того, как с болью в сердце сознают себя извергнутыми из подлинного мира своей души, мира юности и чистого идеализма.

Ради этих трех молодых людей или, вернее, ради ушедшего вдаль молодого человека, который когда-то, таясь, жил в его душе, робкий и пылкий, доверчивый и замкнутый, ради того, чтобы еще раз пережить «sa vie à vingt ans», свою жизнь в двадцатилетием возрасте, и писал пятидесятилетний Анри Бейль свои романы. В качестве ума холодного, умудренного и разочарованного рассказывает он в них юность своего сердца, в качестве искушенного и точного интеллектуалиста воспроизводит вечную романтику расцвета. Так чудесным образом примиряются в этих романах противоречия его духа: в них с ясностью зрелых лет представлена благородная смятенность молодости и борьба всей жизни Стендаля – борьба между рассудком и чувством, между реализмом и романтикой, победно проведенная в трех незабываемых битвах, из которых каждая столь же памятна человечеству, как Маренго, Ватерлоо, Аустерлиц.

Три молодых человека, с различной судьбой и характерами, принадлежащие к разным расам, являются братьями по чувству; тот, кто их создал, передал им по наследству романтику своего «я» и завещал развивать ее. И, равным образом, три противопоставленные им лица, граф Моска, банкир Левен и граф де ла Моль, являются лицом единым; они воссоздают того же Бейля, но в качестве кристаллизовавшегося в чистейший ум интеллектуалиста, позднейшего, умудренного возрастом человека, в котором рентгеновскими лучами рассудка выжжен понемногу и убит всякий идеализм. Эти три лица символически повествуют о том, что делает жизнь в конце концов из юности, как «восторженный во всех отношениях проникается отвращением и постепенно просветляется» (Анри Бейль о своей собственной жизни). Героические грезы отмерли, волшебное опьянение заменяется безрадостным превосходством, тактическим и практическим, природная страстность – холодной игрой расчета. Они правят миром: граф Моска – княжеством, банкир Левен – биржей, граф де ла Моль – дипломатией; но они не любят марионеток, танцующих по их указке, они презирают людей, потому что слишком близко, слишком явственно наблюдают их убожество. Они способны еще отраженно чувствовать красоту и героику, но именно отраженно, и отдали бы все свои свершения за смутную, порывистую, неумелую юношескую страсть, которая ничего не достигает и вечно грезит обо всем. Подобно Антонио, умудренно-холодному вельможе, перед лицом Тассо, юного и пылкого поэта, противостоят эти прозаики бытия своим юным соперникам, наполовину готовые помочь, наполовину враждебные, с презрением во взоре и с затаенной в душе завистью – так же как ум противостоит чувству и явь – сну.

Между этими двумя полюсами человеческой судьбы, между юношески смутной тоской по прекрасному и уверенной в своем превосходстве волей к власти, вращается стендалевский мир. Между конечными точками существования мужчины, между старостью и юностью, между романтикой и зрелостью эпически колышутся и плещутся волны вздымающегося чувства. Навстречу юношам, робко и жгуче вожделеющим, выходят женщины; их вскипающую страсть приемлют они в звенящие свои фиалы, музыкой своей благости смиряя яростное неистовство их требований. Чистым светом горит и разгорается чувство нежных, благородных даже в страсти женщин Стендаля: мадам де Реналь, мадам де Шастелле, герцогини ди Сансеверино; но даже святость любовной жертвы не может сохранить в кристальной чистоте души их возлюбленных, ибо каждый жизненный шаг все глубже и глубже увлекает этих молодых людей в тину человеческой пошлости. Возвышенной, сладостно ширящей душу стихии этих героических женщин противостоит все та же пошлая действительность, плебейски расчетливый, змеиномудрый, змеинохолодный род мелких интриганов, стяжателей – словом, людей, какими они неизменно представляются Стендалю, в его презрении ко всякой посредственности. Храня и в зрелости влюбленность свою в любовь, преображая женщин романтическим светом юности, благоговейной рукой низводя их, как созданные своей грезой кумиры, с таинственных высот сердца к своим героям, он одновременно со всей силой своего накипевшего гнева толкает на сцену, как на плаху, шайку низких дельцов. Из огня и грязи формирует он судей, прокуроров, министров, офицеров, салонных болтунов, все эти мелкие душонки сплетников, из которых каждая в отдельности податлива и липка, как испражнения; но – извечный фатум! – все эти нули, поставленные в ряд, раздуваются в числа и сверхчисла, и, как всегда на земле, им удается раздавить истинное величие.

Так в эпическом его стиле переливается трагимеланхолия неизлечимого романтика в остро ранящую иронию разочарованности. Мастер в обеих сферах, сродни обоим мирам, он в своих романах проявил в изображении действительного мира столько же ненависти, сколько вложил страстности и огня в изображение мира идеального и мнимого.

Но именно в том-то и заключается особая прелесть и значительность стендалевских романов, что они являются творениями поздними, где живой еще поток воспоминаний сливается в одно целое с формирующимся уже созерцанием; в них – молодость чувства и превосходство осознавшей себя мысли. Ибо только на расстоянии познаются творчески смысл и очарование всякой страсти: «Un homme dans les transports de la passion ne distingue pas les nuances» – тот, кто захвачен каким-либо впечатлением, не чувствует в этот миг оттенков, не постигает источника и границ своего восприятия; он, может быть, в состоянии выразить свой экстаз в лирических гимнах, обращенных в безбрежность, но не сумеет воплотить его в эпос. Истинный, эпический анализ неизменно требует ясного взора, успокоенной крови, бдительного ума, бесстрастия; он требует удаления во времени и ровного пульса в творческой руке.

Стендалевские романы великолепным образом соединяют в себе это одновременное наличие внутреннего переживания и созерцания извне; в них, на грани расцвета и отмирания своей мужественности, художник знающе воспроизводит чувство; он еще раз отраженно чувствует свою страсть, но он уже понимает ее и способен, творя эту страсть изнутри, ставить ей границы вовне. И в одном только и чувствуется при чтении стендалевского романа творческий импульс и глубочайшая радость автора – это в созерцании самых глубин своей вновь вызванной к жизни страсти; внешняя фабула, техника романа чрезвычайно мало его интересуют, и он сочиняет все это в порядке чистейшей импровизации (он сам признается, что, кончая одну главу, никогда не знал, что произойдет в следующей); отдельные эпизоды и характеры не всегда согласованы и часто перепутываются до полного неправдоподобия – это заметил еще Гёте, один из его первых и внимательнейших читателей. Говоря откровенно, чисто мелодраматические элементы его романов могли бы быть созданы любым NN.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?