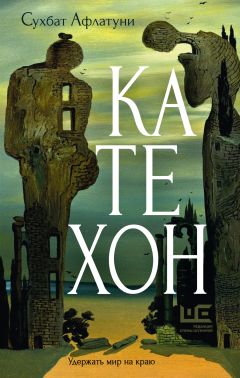

Текст книги "Катехон"

Автор книги: Сухбат Афлатуни

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Убьет он его тоже в ванной.

Даже не в самой ванной, а как сказать… в той комнате, повторив в ней ванную.

Почему? Нужно будет торопиться. В Институте во время последнего сеанса они, кажется, что-то смогли уловить. Он заметил это по их глазам.

O Isis und Osiris, schenket

der Weisheit Geist dem neuen Paar!

Он поет это внутри. «О Изида и Осирис, дайте Дух мудрости этой новой паре!»

Как быстро он научился пользоваться ванной. Как быстро научился петь.

Зарастро, его поздний плод, сын, страх, последняя человеческая привязанность. У Зарастро молодая и пустая голова. Он поет под струями воды.

Сожженный прислоняется затылком к твердой стене и прикрывает глаза.

Достаточно небольшой слабости, небольшой любви, и вот уже это начинает само уплотняться, проникать из луча сознания в сумерки мира.

Он достает из пакета батон и кладет на тумбочку под зеркалом. Батон отражается.

«Хватит». – Он стукнул локтем в дверь ванной.

«Сорри, папа».

«Я говорил не называть меня папой!»

Ванная замолчала, только вода билась в прозрачную ширму.

Он бы уничтожил этот Институт.

Но он не мог. Этот Институт тоже был его созданием.

Маленький трактат о господине докторе Оскаре Фогте

Он видел его серо-черный портрет в Институте, в одном из кабинетов. В каком? Неважно. В одном из кабинетов, на белой стене, по которой ползли тени.

Показалось, что это Ленин. Ответная улыбка (кого-то из сотрудников): найн.

Даз ист Оскар Фогт.

О да, они были похожи, русский революционер и немецкий невролог. Круглая, лобастая голова, прищур, бородка.

Господин Фогт родился 6 апреля 1870 года.

Господин Ульянов-Ленин – на шестнадцать дней позже.

Такие вещи не бывают случайными, господа. Вы меня слышите? Я вижу ваши удивленные глаза, чуть поднятые брови. Вы меня слышите.

Шестнадцать дней достаточно для создания дублера.

Вы хотите сказать… Нет, я ничего не хочу сказать. И прошу это не записывать.

Он любил эти безмолвные лекции в пустом коридоре. Надавив себе воды из кулера, он вставал у окна и медленно пил эту воду, как осторожные люди пьют спирт. В окне медленно исчезал очередной день.

Иногда кто-то из припозднившихся сотрудников выходил в коридор и, заметив его, махал рукой. Или подходил пообщаться. Как это мило. Хотите поговорить с морской свинкой? По стене двигались тени, за окном шелестел дуб.

Но даже если коридор был пуст, он пил воду и читал эти лекции. Иногда по-студенчески садился на подоконник. Всё равно всё записывается: он это чувствует по легкой боли в затылке.

Also, о чем это он? Доктор Оскар Фогт. Лысина, отражавшая свет лабораторных ламп. Бородка, подвижные ноздри. Быстрая походка, топ-топ, развевающиеся полы белого халата. «Итак, дорогие коллеги…»

Хлоп-хлоп-хлоп (аплодисменты).

В молодости Фогт стажировался у Отто Бинсвангера. Да, у того самого Бинсвангера, в клинике которого больше года содержался Ницше. Когда молодой Фогт предстал пред Бинсвангером, Ницше уже там не было. Больного передали на попечение матери; он с аппетитом ел и часами гремел на фортепиано. После его смерти доктор Бинсвангер желал произвести вскрытие, чтобы исследовать мозг; сестра покойного воспротивилась. В ней было что-то от лошади.

Но я отвлекся, лекция о Ницше запланирована у нас на следующую неделю.

Он вертит пустой стаканчик, подходит к кулеру и наполняет.

После Бинсвангера молодой Фогт жил в Швейцарии. Вы знаете, что такое Швейцария? Я не спрашиваю, бывали ли вы в ней. Швейцария – это ад, замаскированный под рай. Он работал в клинике знаменитого Огюста Фореля. Чем был знаменит доктор Форель? Можете не тревожить поисковики…

Он отхлебнул немного воды и поглядел в окно. Фонарь возле Института уже горел.

…Доктор Форель был выдающимся психиатром и исследователем муравьев. Нет, конечно, психиатром не муравьев, а людей. Но муравьев он изучал постоянно, совершив в этой области ряд открытий. Наблюдение за муравьями вдохновляло его к изучению человеческой психики. Или наоборот. Вы что-то сказали?

Коридор Института пуст. Еще одна дверь открылась, еще одна поздняя птичка в потертых джинсах выползла из своего кабинета, удивленно глянула на фигуру у окна. Узнала, помахала рукой. В подвальном этаже проснулся лифт. В затылке снова заныло, он пощупал губами кромку стаканчика.

Лифт замер, открылись двери. Почему нельзя спуститься со второго этажа на первый пешком? Всё это уловки. Этот, в джинсах, отправился в подвальный этаж, где записывающая аппаратура.

Муравьи. Тихие научные муравьи. Сползлись на труп истины, бегают по нему, поблескивая в свете лабораторных ламп.

Доктор Форель, наставник Оскара Фогта, практиковал лечение гипнотизмом. Это было тогда таким новым и вдохновляюще свежим. Он был главным редактором научного «Журнала по гипнотизму», «Цайтшрифт фюр Хипнотизмус». Три самых известных его труда: «Гипнотизм», «Половой вопрос» и «Социальный мир муравьев». Не читали?

Тишина.

Слушатели немного устали, в коридоре негде сесть, кто-то, извинившись, уходит за стулом. Он не подумал, что тени тоже могут уставать. Он сжимает и разжимает губы. Фогт. Бинсвангер. Ницше. Форель. Имена, летящие в длинную прямоугольную пустоту. Он должен еще немного сказать им о Фореле.

Доктор Форель лечил гипнозом от истерии, ночных кошмаров и слабой эрекции; результаты были многообещающими. Даже от половых извращений, это было предметом его особой гордости. Одним из его слушателей был Анатолий Луначарский; впрочем, это имя вам, господа, ничего не говорит.

Не говорит. Говорит не. Еще одно пустое, наполненное маленькими шариками имя. Имя катится, шарики внутри пляшут. Лу-на-чарский. Укатило в конец коридора, запрыгало вниз по лестнице, затихло.

Молодой Фогт был лучшим учеником стареющего Фореля. Под его руководством он овладел искусством гипноза; так глубоко овладел, что Форель поручил ему редактировать свой «Цайтшрифт фюр Хипнотизмус». В 1900 году доктор Фогт продемонстрировал открытый им метод фракционного гипноза, с помощью которого любого человека можно ввести в сомнамбулическое состояние. Прошу обратить внимание: любого.

Как и его наставник Форель, доктор Фогт тоже увлекся изучением насекомых. Только не муравьев, а шмелей. Мог часами глядеть на них. На их крылатые и мохнатые тельца.

«Вы обещали рассказать о Ленине», – говорит вернувшийся со стулом.

«Вы назвали доктора Фогта его дублером», – еще чей-то голос.

Он, собственно, уже всё сказал. Как нематериальным объектам, мои дорогие, вам следовало бы быть догадливее… Хорошо. Сожженный потер ладони.

Если очень коротко, то те, кого мы называем «историческими личностями», обычно имеют дублеров. Одного, реже двух. Историческая личность может захворать или нечаянно погибнуть – как раз тогда, когда она, личность, и должна сыграть свою роль. На этот случай создаются дублеры – из родившихся неподалеку, в тот же год и месяц. Но кто чей дублер, до времени неясно.

«Вы хотите сказать, что доктор Фогт был дублером Ленина? Но ведь Фогт был ученым, человеком науки…»

В то время не было жестких перегородок. Наука перетекала в политику и обратно.

Тот же Форель был активным социалистом, членом социал-демократической партии. Наблюдения за муравьями и эксперименты с гипнозом не прошли даром. Швейцария, где он творил, была раем для социал-демократов. Многие из них интересовались гипнозом. А доктор Форель интересовался социал-демократией.

И доктор Фогт, его ученик, тоже интересовался социал-демократией.

Пациентом Фогта был Фридрих Крупп, крупнейший производитель оружия. Его он тоже лечил гипнозом; в 1898 году Крупп выдаст ему сумму на создание Неврологического центра в Берлине. Деньги, гипноз и социализм – вот, господа, три источника будущих европейских революций. Революция готовилась в Германии, и, скорее, это Россия выступала тогда, в начале века, в роли «запасника», дублера.

Доктор Фогт к тому времени был женат. Жена – естественно, «товарищ по партии», как и у Ульянова-Ленина. Только – по научной. Тоже выдающийся невролог, на всех фотографиях рядом с ним, в белом халате.

Надо было не полениться и подготовить пауэр-поинт-презентацию. Хотя они, его слушатели и зрители, и так прослушивают и просматривают его мозг. Копаются в его извилинах, как дети в горках песка.

Дальше… Дальше всё известно: процесс гниения власти в России пошел быстрее. Власть задыхалась сама в себе. Россия была больна революцией, ее мозг был поражен даже сильнее, чем мозг Германии. Впрочем, Германия и Россия были тогда всего лишь двумя полушариями одного мозга. Германия – левым, ответственным за ratio; Россия – соответственно, правым: интуиция и фантазия. По объему «российское» полушарие территориально в несколько раз превосходило «германское», но объем полушарий – это доктор Фогт мог бы прекрасно объяснить – в умственной деятельности существенной роли не играет.

Мог ли доктор Фогт стать немецким Лениным?

Вопрос бессмысленный: он им не стал. В 1902 году после гомосексуального скандала уходит из жизни его щедрый пациент господин Крупп. Доктор Фогт всё больше сосредотачивается на науке. И его русский двойник – тоже: просиживает целыми днями в библиотеке Британского музея, штудируя книги по философии и современной физике. Да, для своего «Материализма и эмпириокритицизма». Конец 1900-х – начало 1910-х, мертвое время. Государственная жизнь покрылась инеем; всё выглядело светло-серым и неизменным.

Кстати, в «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин много и с аппетитом писал о головном мозге. Критиковал тех, кто полагал, что мозг не есть главный источник наших мыслей, что он, скорее, «улавливает» их… Целую главу этому посвятил: «Мыслит ли человек при помощи мозга?» Ответ: мыслит. И только при помощи мозга.

То же писал и доктор Фогт. Он даже полагал, что и все психические особенности человека заложены в строении его мозга. Включая гениальность. Жаль, образцов мозга гениальных людей в распоряжении доктора пока не было. И вообще, мозгов в коллекции его Центра немного. Но господин доктор не унывал. В 1914 году он основывает Институт исследования мозга имени кайзера Вильгельма и становится его директором.

В 1914 году время завизжало, взорвалось и бросилось вперед. В вонючих солдатских сапогах, в стоптанных штиблетах; зацокало ободранными каблучками. Запрыгало, поползло по-пластунски, покатилось кубарем от взрыва. Появились первые погибшие. Десятки погибших, сотни. Коллекция института по исследованию мозга быстро пополнялась. Доктор Фогт потирал ладони.

Революцию в России доктор Фогт с супругой пламенно приветствовали. Как, впрочем, и престарелый доктор Форель из своей Швейцарии. Его мечта о земном рае, построенном людьми-муравьями, сбывалась прямо на глазах. Vor seinen Augen.

Вечером 21 января 1924 года доктор Фогт почувствовал резкую головную боль, холод и дрожание ладоней. Он слегка пошатнулся, но успел ухватиться за стол и благополучно достичь кресла. Темнота в глазах постепенно рассеялась, доктор вздохнул и отер платочком лоб. О том, что в это время в России умер Ленин, он узнал на следующий день, допивая свой кофе и шурша свежими газетами.

Вскоре ему звонили из советского представительства.

Его хотели пригласить в Россию еще во время болезни вождя; но это вряд ли могло состояться: дублеры, как правило, не встречаются при жизни; одинаково заряженные частицы взаимоотталкиваются. Но теперь одного из них уже не было; было только посеревшее тело, из которого при вскрытии осторожно извлекли мозг и сердце. Теперь мозг вождя покачивался в растворе из формалина и спирта. К нему не подпускали: он скрывал великие тайны, ведь вождь считался человеком будущего. И эти тайны средствами науки должны были быть раскрыты.

Доктора Фогта горячо рекомендовала Клара Цеткин… Надеюсь, хоть это имя вам известно? (Кто-то неуверенно кивнул.) Коммунистка давно дружила с доктором и его супругой. «Это ученый с мировым и именем и коммунист по убеждениям», – сообщала камерадин Цеткин в Москву.

Дальнейшее хорошо известно… (Он оттолкнулся от стены.) Фогт съездил в Москву, мозг Ленина нашинковали на тонкие срезы. Как и ожидалось, в нем обнаружились «структуры гениальности»: множество крупных пирамидальных клеток, гораздо больше, чем у обычных людей. Здесь можно было бы поставить восклицательный знак… несколько восклицательных знаков. Включить звук аплодисментов. Достаточно.

Была только одна проблема… Такие же крупные пирамидальные клетки имелись и в мозгах слабоумных. Вспыхнул научный скандал; доктора Фогта от ленинского мозга отлучили, потом, поколебавшись, решили позвать обратно, но в Германии уже пришел к власти Гитлер, и курсировать, как прежде, между Москвой и Берлином господину товарищу доктору стало затруднительно.

Но в созданном им в Москве институте мозга Ленина за семь лет уже выросла плеяда советских мозговедов. Господин доктор передал им свои знания и опыт. Делился ли он с ними тайнами гипноза? Мы не знаем. Не это было главным.

Всё же жаль, что он не подготовил презентации. Сейчас бы на проекторе возникло удлиненное лицо со светлыми глазами. Узнаете?.. Тишина и сопение. А сейчас?.. Под лицом появились буквы, готический шрифт. Der Meister und Margarita. «Бульгакоф, – закивали в коридоре. – Но…»

Не «но», а «да», мои уважаемые. Доктор Фогт приезжал в Москву для консультаций, в прессе публиковались его фотографии с микроскопом и срезом ленинского мозга. В том числе на обложке журнала «Медицинский работник», с которым одно время сотрудничал и Булгаков. Как представляется булгаковский Воланд? Консультант. Отсюда и не слишком понятный в романе эпизод с похищением головы Берлиоза. Если бы он написал – «головного мозга Берлиоза», всё стало бы слишком очевидным. Про то, что Воланда постоянно называют гипнотизером, надеюсь, не нужно напоминать? Господин Булгаков был врачом; что такое доктор Фогт, было ему известно.

«Что же тогда было главным?»

Главное, как всегда, трудноуловимо. (Он пошевелил пальцами.) Главное – это, собственно, жизнь, а она ускользает, едва мы только… не только даже изучаем, но едва называем ее. Жизнь и время. Что, по сути, одно и то же.

Оба, и Фогт, и Ульянов-Ленин, в каком-то смысле потерпели поражение. Один не смог создать общество будущего, другой – открыть мозг будущего. Один лежал с выпотрошенной головой в Мавзолее – выполняя функцию катехона. Другой дожил до конца пятидесятых, пережив и нацизм, и сталинизм, и войну, и самого себя. Иногда ему казалось, что кто-то вынул из него мозг, отчего в голове стало пусто и холодно, а потом ставил перед ним его мозг, плавающий в зеленоватой жидкости, и требовал, чтобы он, Оскар Фогт, его скорейшим образом изучал. «Я не могу, – отвечал доктор, выходя из себя. – Чтобы изучать мой мозг, мне нужен мой мозг; извольте вернуть его на место», – и просыпался.

«Простите, как вы сказали про Ленина? Кате…»

Увы, господа, на сегодня всё. Он вздохнул, выбросил стаканчик в ведро и улыбнулся. Пора расходиться, майне дамен унд геррен. Ну, раз, два, три! Исчезли.

«А стул?» – спросил один, покачиваясь, но не желая пока растворяться.

Я сам его отнесу.

Коридор был пуст. Он взял стул и потащил его; протащив немного, оставил. Кабинеты всё равно уже закрыты, завтра сами уберут. Он спустился вниз и стал отвязывать велосипед.

19

Всё начинается с любви.

Ташкент торопливо зацветал; вспыхивали урючины, точно зажигаясь друг от друга, как спички. Потом… потом должен был выпасть последний снег, «сарык кор», «желтый снег». Прямо на цветущие урючины? Да. И на желтые, ослепительно желтые форзиции. Снег, озябшие урючины, желтое пламя форзиций, снег, многоточие, снег…

Они сидят в поточной аудитории, где вечный холод, куртки не спасают. Приходится греться друг другом, брать друг друга за руки, за колени, многоточие…

История философии. Эмпедокл. Бросился в жерло Этны, но вулкан выплюнул его медную сандалию.

Он сжимает ее руку. Под партой, в кармане.

Космос, по Эмпедоклу, состоит из двух стихий, Любви и Вражды. Когда наступает эра Любви, всё стремится друг к другу.

За стенами быстро идет снег, он чувствуется даже здесь, в «поточке» без окон, еще ее называют «бочкой», дыхание этого снега, дыхание озябших урючин и форзиций. Потому что наступает эра Любви, всё тянется друг к другу, его ладони и ее, вначале только ладони, ледяные, озябшие. И все предметы стремятся, ползут, катятся друг к другу, проникая и слепляясь. Весь космос, как учит Эмпедокл, притопывая от холода медными сандалиями, весь космос со своими цветущими под снегом урючинами, трамваями, губами, форзициями слепится в один неразличимый ком, шар, Сфайрос и застонет в любви. И на секунду, долю секунды всё станет всем, многоточие, пробел.

«Ты меня никогда не любил, – скажет она через полгода. – Ты со мной только экспериментировал».

Он будет идти рядом, засунув руки в карманы джинсов. Будет теплый день. Он не будет возражать, а она, конечно, будет ждать его возражений. Нет. Он просто спросит, почему она так думает.

«Потому что, когда я… начинаю стонать, ты разглядываешь меня, как морскую свинку».

Он пошевелит пальцами в карманах.

Но ведь можно соединять любовь и исследование.

«Нет, нельзя», – скажет она и станет быстро переходить дорогу, как раз подъехал ее трамвай. Он даже запомнит его номер: тринадцатый.

20

Они снова едут в Эгу. Славянин роется в хэнди, Турок смотрит в трамвайное окно. Можно было на машине, но они должны передвигаться так, как передвигался Сожженный. Сожженный, как известно, любил трамваи. Трамвай скользит по городу, как по воде.

Город аккуратно зацветает. Аккуратно и дисциплинированно – здесь даже деревья стремятся к порядку. Людей на улицах почти нет; не то что в Стамбуле. Впрочем, когда-нибудь турки станут таким же старым народом, как и немцы… Трамвай плавно поворачивает. Турок шевелит пальцами ног, сегодня он в белых кроссовках.

Они поднимаются на холм и покупают билеты, как все. Раньше здесь была крепость, потом сельскохозяйственная выставка, теперь этот парк; всё цветет и радует глаз; последние два слова пропеваем.

– Любовь – это когда ты теряешь свою форму, – говорит Турок возле цветущей яблони. Говорит самому себе; Славянин отошел. Возможно, он говорит это цветущей яблоне. Сожженный иногда разговаривал с деревьями. Он называл это дендродиалогом.

– Красиво? – спрашивает Славянин, вернувшись.

Турок пожимает плечами.

– Они решили расформировать Институт, – говорит Славянин. – Вот, шау маль[5]5

Глянь-ка (нем.).

[Закрыть].

Показывает сообщение на экране.

– Еще полгода… – Турок заканчивает читать и поднимает глаза. У него длинные ресницы.

Они молча идут по его маршруту.

Вот здесь, возле куста, стоит шезлонг, на котором он любил отдыхать. Куст покрыт нежной (робкой, первой – выбрать нужное) зеленью. В парке пустынно, в выходные здесь будет людно, но он не приезжал сюда в выходные.

Турок выбрал «робкой» зеленью. Славянин, подумав, – «нежной». Мысленно стер, заменил «первой».

Хорошо, что, по крайней мере, этот парк не был придуман им.

– Бист ду зихер?[6]6

Ты в этом уверен? (нем.)

[Закрыть]

На Славянина иногда нападает это, как сейчас, – не к месту вставлять немецкие слова. Демон немецкого языка, поселившийся в нем, делает успехи.

– Хорошо, – тихо говорит Турок, – они расформируют Институт, сожгут все записи, все архивы, возможно, даже всех сотрудников.

Славянин хмыкает.

– …Конечно, не так открыто, – продолжает еще тише Турок, – необязательно ведь каждый раз устраивать из этого шоу.

Домики, где держат коз и свиней. Дети приходят сюда и кормят их.

– А я даже рад, – потягивается Славянин. – Надоело здесь торчать. Мид-терм репорт я им уже сдал, финальный зашифрую и вышлю по имейл.

– Уедешь в Россию?

– Еще не решил. Там тоже…

– Подожди. – Турок смотрит на часы. – Мы должны взять братвурст.

Они берут по братвурсту, поджаренному до черноты, чипсы и салат с майонезом.

Голос: «Человек человеку – друг, товарищ и братвурст».

Некачественная запись отдаленного смеха.

Они сидят за пластмассовым столом, на воздухе; стол слегка забрызган, недавно был дождь, теперь пепельное солнце.

– Хорошо бы пива.

– Он не брал пива.

– Тогда пепси?

– Он не пил пепси.

– Знаешь, я даже рад, что это заканчивается…

– Ты уже говорил…

– …Устал всё время быть не собой.

– Не забывай, в каком-то смысле он твой отец.

Славянин усмехнулся, облизал губы от кетчупа.

– А всё-таки я бы хотел пива. Как ты думаешь, они меня не уволят? Осталось-то всего…

– Нет, просто ты умрешь. И родишься снова. В чьей-то голове.

Славянин кусает братвурст, пережевывает. Тычет пластиковой вилкой в салат.

Потом они дошли до японского сада, поглядели на цветущие сакуры. Опавшие лепестки двигались по земле от ветра. Турок прижал их своей кроссовкой.

– Думаешь, это напоминало ему Самарканд?

– Или Ташкент.

Ветер усилился, лепестки летели, белели на одежде. Как вьюга, подумал Славянин. Как перхоть, подумал Турок.

Они спускались к трамвайной остановке.

– Негусто на сегодня, – говорил Турок, вытаскивая зубочистку. – Может, они и правы, закрывая Институт…

21

Институт имел длинное труднопроизносимое название и располагался на окраине. Формально Сожженный был его сотрудником, но появлялся там редко. Институт спонсировал фонд, название его было еще более труднопроизносимым.

Серое двухэтажное здание гэдээровской постройки с большими окнами и клумбой. Двери открывались с помощью пластиковых карт, он всегда прикладывал их не туда.

Первый раз он оказался там на третий день после приезда.

За ним заехала фрау, кажется, уже другая, не та, которая его встречала и порывалась тащить его чемодан. Эта была моложе и полнее; долго выруливали. Фрау нервничала, но не хотела этого показывать. Первое время ему часто посылали таких, деловитых, внимательных, незапоминавшихся.

В Институте их ждали; он так и не понял, было это открытие Института или он уже был открыт; его немецкий еще хромал. Было солнечно, пахло свежим ремонтом. Он увидел в коридоре неубранное ведро с краской; это ему понравилось. Он любил, когда немецкий орднунг давал такие маленькие человеческие трещинки.

Ему устроили экскурсию, первый этаж, второй этаж… подвал. Самое вкусное было, конечно, в подвале. Молодцы. Он повертел в руках череп и положил его на место. Экскурсовод сухо улыбнулся; позже ему объяснят, что здесь ничего, ничего нельзя трогать. Но это будет позже.

Фуршет происходил в просторном кабинете на втором этаже. Семейно, непритязательно; попробуйте вот это вино. Благодарю. Успел ли герр Земан (Томас Земан, здесь он Томас Земан) осмотреть город? Его подвели к директору Института, напоминавшему доктора Айболита, но без бороды.

Крупнейший нейрофизиолог.

На стене над столом с кусками пиццы, колой и бумажными тарелками висит большая фотография Регистана. Они хотели сделать ему приятное.

Этот город будет преследовать меня, думает он, пережевывая пиццу.

Этот город будет преследовать меня, как Адриана Леверкюна его Кайзерсашерн.

22

Знал ли он, что на этой первой вечеринке (party) исследование уже было начато?

Сравнение Самарканда с Кайзерсашерном было зафиксировано.

Сноска один: Кайзерсашерн – вымышленный город из романа Томаса Манна «Доктор Фаустус». Сожженный прочел его, учась в университете.

Сравнение не было лишено остроумия. Что вы имеете в виду? «Кайзерсашерн» переводится как «прах императора». В Кайзерсашерне, как сообщается в романе, покоился прах Оттона Третьего, императора Священной Римской империи. Сноска два: в действительности император был захоронен в Ахене.

Оттон Третий не был так знаменит, как Тамерлан, хотя и его называли Mirabilia mundi, Чудо мира.

Если перевести «Гур-Эмир» на немецкий, получится почти «Кайзерсашерн».

Итак, исследование было начато во время непринужденного разговора, попробуйте вот это вино, вы уже пробовали немецкие вина, нет, еще нет. Вы успели осмотреть город?

Его мозг, темный, как облако, был на секунду просвечен.

Но Самарканд был реальным, а Кайзерсашерн… тоже, в каком-то смысле, реальным. Всё, если осторожно посмотреть, реально. Если смотреть, соблюдая правила предосторожности, надев перчатки и защитную маску.

Он пробует белое вино. Кисловато, но интересно. Вино – замедлитель времени. Он берет шпажку с кубиком сыра и зеленоватой виноградиной и снимает их передними зубами. А стаканчик ставит на бумажную скатерть. Вот так. Нет, вот так. Он еще не пьян.

Прототипом Кайзерсашерна мог быть и Эрфурт.

От Кайзерсашерна, писал Манн, рукой подать до Галле и Лейпцига, до Веймара, Дессау и Магдебурга.

От Эрфурта тоже рукой подать до Галле и Лейпцига, до Веймара, Дессау и Магдебурга.

Конечно, население Эрфурта было побольше, чем кайзерсашернские (язык сломаешь) двадцать семь тысяч, и описание ратуши не совсем подходит. У Манна она между готикой и ренессансом; в Эрфурте, его водили туда накануне, это псевдоготика.

Но в целом (он как раз находит в хэнди нужное, нужную главу, нужное место) вот: «Старинные церкви, любовно сбереженные, бюргерские дома и амбары, строения с незаделанными балками и выступами этажей, круглые башенки под островерхими крышами, встроенные в замшелые стены, площади, мощенные булыжником и обсаженные деревьями…»

Всё это, господа, вполне подходит под Эрфурт.

Итак, добро пожаловать в Кайзерсашерн, тихо говорит он и чокается пластиковым стаканчиком с доктором Айболитом.

Вскоре, посетив еще несколько городов в округе, он наглядится на эти «старинные, любовно сбереженные церкви». (Пока же он стоит, прислонившись бедром к столу.) Наестся этих «бюргерских домов и амбаров». (Рядом лежит пустая пластмассовая шпажка.) Наглотается до изжоги этих «строений с незаделанными балками и выступами этажей». (Он тянется за новой шпажкой, но с полпути рука возвращается: передумал.)

Вредно много читать: о чем ни подумаешь, сразу упираешься лбом в шершавый книжный корешок.

Сейчас он почти не читает; демон чтения оставил его, выйдя из левого уха и поселившись в мертвой стопке книг в прихожей; он не трогает ее, чтобы не вспугнуть.

Ожидается еще официальная часть, пока не началась. Кого-то ждут. Странно, директор здесь, вот стоит, трогает губы салфеткой. Представитель фонда, крупная женщина в черных чулках, тоже здесь.

Наконец, в комнату въезжает человек на коляске. У него высокий лоб и раздвоенный подбородок. Маленькими ладонями он толкает колеса, отказываясь от помощи. Комната сразу затихает, все берут пластиковые стаканчики и застывают в благочестивой задумчивости. Сожженный тоже обнаруживает у себя в руке стаканчик с шампанским.

Надо же, без охраны. Впрочем, этим людям и не нужна охрана, их никто не знает.

Приехавший начинает произносить тост. Он произносит его на английском, хорошем, крепко сбитом американском английском. С отменной артикуляцией, особенно на этих дабл-ю, когда губы вытягиваются, точно готовясь к энергичному поцелую. Сожженный рассматривает всплывающие с пластикового дна пузырьки. Половина присутствующих занимается тем же.

Тост закончился, все дабл-ю, носовые «нг» и межзубные «з» отзвучали; все приступили к горячей еде и общению. Громко запахло курицей. Сожженного подвели к коляске и представили. Подглядывая в старомодный блокнотик, директор назвал какое-то из его имен; человек в каталке внимательно слушал. «Джим», – сказал он и протянул почти детскую ладонь.

Возможно, он сказал «Джон». Или «Джек». Больше он его не увидит.

Когда он расправился с курицей, извлеченной из металлического чафиндиша, человека на каталке в комнате уже не было.

23

С ней было всё по-другому.

Тогда еще фильм такой вышел, с песней: «У нас всё будет по-другому…» Почему он сейчас это вспомнил?

С ней всё состояло из «почему». Ответы появлялись и тут же исчезали, не оставив на поверхности даже легкой царапины.

С ней он чувствовал себя слабым и слегка горбатым.

Он не был горбатым. Так, небольшой сколиоз, легкий дефект внутреннего дерева, росшего в нем. И слабым он не был. У него были крепкие веселые руки; в общежитии он завел гантели, поднимал и опускал их, поднимал и опускал, приседал и приподнимался.

Потом он забросит всё это. Гантели обрастут пылью, он подарит их своему сокомнатнику, улыбчивому казаху.

Он увидит ее на Алайском. Нужна ли сноска? Да, лучше поставить. Но не сразу. Пусть пока будет просто Алайский, кусок звуков с «…ай…» посередине.

Она стояла, облитая светом, падавшим из дыры в навесе.

«…Ай…»

Кажется, это была единственная дыра в навесе на весь базар, и она стояла именно под ней, рядом с лужей, которая натекла оттуда же. Лужа блестела.

«…Ай…»

Она была не слишком красивой, с набитой авоськой и, кажется, злилась. При этом она была золотистой. Вся.

В юности всё кажется золотистым: солнце, волосы, одуванчики, вечерние окна, полнолуние, детская ложка.

Она откинула золотую прядь и тяжело посмотрела на него.

Он остановится и почувствует себя горбатым и слабым.

Потом, повзрослев на несколько дней (эти дни будут с ней и вокруг нее), он поймет, что это нормально. Когда человек любит, он теряет изначальную форму. Немного умирает, немного меняется.

Она стояла там, где продавали зелень. На бетонных прилавках лежали целые города укропа, сельдерея, петрушки, кинзы. Тайные, веселые города. Лежала редиска, свежая морковь и эти, как их, суповые наборы: разрезанная морковь, свекла и что-то из зелени, увязанное белыми нитками в один пучок. Города зелени сбрызгивали водой, чтобы она не вяла. Да, еще был зеленый лук и зеленый чеснок, и всё это шумело, как и должно шуметь на базаре, где звучат не только люди, но и товар на прилавках подает голос, пробует напевать, насвистывать и предлагать себя.

Они стояли и глядели друг на друга.

Она заговорила первой.

Она всегда начинала говорить первой – и первой замолкала, где-то на полмысли.

– Извините, – сказала она, – а где здесь мясной павильон?

Она, оказывается, заблудилась.

В том Алайском еще можно было заблудиться.

Как он обрадовался!

Даже его новый горб сладко заныл.

Конечно, он повел ее к мясному павильону, хотя плохо помнил, где тот находится, вообще был равнодушен к мясу.

Сноска. Алайский базар.

Сноска оформлена в виде трех звездочек, которые, если приглядеться, похожи на три хризантемы, которые он купил ей той осенью в цветочном ряду.

По другой версии, эти три звездочки могли означать коньяк «Самарканд», который также мог быть куплен на Алайском.

24

Алайский находился рядом с факультетом.

Разделяла их швейная фабрика, на первом этаже ее был магазин. В витринах стояли картонные человечки, одетые в продукцию фабрики.

Раз в месяц их протирали мягкой тряпкой.

Слово «манекен» произошло от голландского mannekijn, «человечек». «Ручки, ножки, огуречик – появился человечек». «Ручки» у них были вполне себе руками и «ножки» – стройными, пусть и негнущимися, ногами. «Огуречика» не было совсем: один раз, идя с факультета, он видел, как их раздевали, чтобы нарядить в новую продукцию. Картонные мужчины под брюками оказались гладки и бесполы.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?