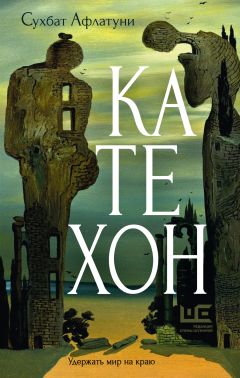

Текст книги "Катехон"

Автор книги: Сухбат Афлатуни

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Волки, прибежавшие на ее крик, разбегаются обратно по своим лесным делам. Налетевшие вороны, сороки и дятлы удаляются в свои небесные дома. Лесные духи прячутся обратно в пни, в черные трухлявые стволы и обросшие мхом камни.

Теперь нужно срубить ствол полностью. Широко расставив ноги и помолившись своему небесному покровителю, мужчина довершает рубку.

И дерево падает. Шумно и страшно, с сухим стоном.

Стоящие рядом деревья вздрагивают и тихонько постанывают. Клейкий сок страха и зависти выступает на них.

Теперь можно лечь рядом с деревом, положить топор под голову и заснуть.

Когда он проснется, рядом будет лежать женщина.

Она будет листать журнал, скребя ногтями по бумаге. Или глядеть в планшет, а рядом будет тарелочка с миндалем в шоколаде, и миндалины будут перекатываться по ней. Она положит одну миндалину в рот и наклонится к нему. Ее губы, его губы. Его губы приоткроются, и он почувствует скользкую шоколадную ягоду у себя во рту. Миндалину? Да, но это не имеет значения. Журнал на ковре, рядом опрокинутая чашка кофе.

65

«Так почему вы ушли из монастыря?» – спрашивает отец Мартин.

«Для того, чтобы вы могли поступить в него».

День продолжается, братья мои. Они едут среди темных стволов бука. День их беседы.

«Мой отец был рудокопом, – говорит отец Мартин. – А мать собирала в лесу дрова. У них были разные боги: у отца – подземные, у матери – лесные».

«Разве Бог не один?»

Отец Мартин глядит на доктора с хмурой улыбкой:

«Один. Но демоны у всех разные… Меня никто не любил. Ни отец, ни мать. Они любили свой труд и своих демонов. Для детей у них оставались только холод, тяжелая забота и пустота».

«А я захлебывался от родительской любви».

«Мы жили в местечке рудокопов, – прикрывает глаза отец Мартин. – Одни печи. В каждом дворе были печи. Когда шел снег, он падал черным от дыма. Когда я стал подростком…»

«Когда я стал подростком, – говорит доктор, – и начал делать первые шаги в науке любви, три женщины сразу увлеклись мной. Они желали, чтобы я сделал выбор, и вручили мне яблоко. Как те богини… Я должен был бросить его одной из них. Они стояли возле старой мельницы, приодетые, и ждали».

«В моем местечке у мельницы стояли три старухи. У них было четыре зуба на троих».

«Я прогнал их и съел яблоко сам. И чуть не умер: оно оказалось заговоренным. Или отравленным. Три дня меня выворачивало. С тех пор я стал серьезнее относиться к любви. Шепот влюбленного – это крик о помощи. Нельзя пройти мимо, не протянув руку».

«…Чтобы увлечь его еще глубже в пропасть. Плотская любовь, как голодная волчица, начинает с руки, потом принимается за плечо, грудь, правое и левое бедро и не отступит, пока не пожрет своими огненными зубами всего».

При слове «пропасть» начинает играть музыка. Откуда? Видно, незримые музыканты пробрались в лес и встали за темными стволами бука.

«Бук» по-немецки звучит почти так же, как «книга»: «Бух».

«Бух, бух…» – топают копыта по снегу.

Прежде они сталкивались в Эрфурте, доктор и монах. Так рассказывали. Первый раз доктор ехал верхом на бревне. Отец Мартин встал на его пути и прочел молитву. Бревно застыло в воздухе, а затем рухнуло на землю.

Второй раз отец Мартин подошел к доктору в университете; дело было после той лекции с явлением баснословных героев. Произнеся короткую гневную речь, отец Мартин завершил ее словами: «…Из чего следует, что вы продали свою душу дьяволу!» «А вы свою ему подарили», – тихо отвечал доктор.

Обе истории были вымыслом.

Доктор Фауст не скакал на бревне, а отец Мартин на той злополучной лекции не присутствовал, будучи в то время в Виттенберге.

«Бух, бух…»

Der Ersatzmann.

Множественное число: die Ersatzmänner.

«Так почему вы ушли из монастыря?» – повторяет вопрос монах. Всё ему нужно знать, этому монаху-августинцу.

«Мы не можем идти одной и той же дорогой. Чтобы вы могли стать монахом, я должен был перестать быть им».

Иоганн Фауст покидает монастырь и поступает в университет. Нет, он был просто послушником, он не успел стать монахом.

«Однажды моя мать тяжело заболела, – говорит отец Мартин. – Болезнь была необычной. Она лежала и мычала, как корова. Мы, дети, прятались и затыкали уши. Дело было в соседке, она была ведьмой. Так говорили. Отец собрал дары и сходил к ней. Может, дело не обошлось одними дарами…»

«Я мог оставить женщин, но не мог оставить игру на лютне. Я сжег лютню, но каждое утро находил новую у изголовья».

Отец Мартин мотнул головой: «В том, что я стал монахом, виновны мои родители. Но когда я ушел в монастырь, отец проклял меня. Он желал, чтобы я стал законником. Он топал ногами. Но я уже дал клятву».

«В конце концов, разница между женщиной и музыкальным инструментом довольно незначительна, – кивнул на это доктор. – Важно лишь разумно определить, к какому роду инструментов та или иная женщина относится: струнному, духовому или ударному. Что касается меня, я предпочитаю общество струнных».

Отец Мартин снова помотал головой: «Когда мне был двадцать один год, я шел пешком из дома родителей в Эрфурт, случилась страшная гроза. Молнии так и сверкали, укрыться же было негде. Одна ударила рядом, я почувствовал ее головой, упал и решил, что я мертв. Мне казалось, она вошла мне в голову. “Святая Анна, спаси меня, и я стану монахом!” – закричал я. Мне пришлось стать монахом…»

«Этот буковый лес никогда не закончится, – вздохнул доктор. – Вот уже полдня мы едем по нему, а солнце всё висит на одном и том же месте, бледное и пустое. Вы заметили? Оно не светит. Оно втягивает в себя весь свет с земли».

«Я тоже играл на лютне. Когда я брался за струны, леса и реки подпевали мне. Но женщины проходили мимо: их отталкивал запах страха. Этот запах пропитал меня с детства, мои вещи, мои книги, мою одежду. Когда я начинал молиться, холодный пот бежал по мне, как ручьи в Тюрингском лесу. Появились головные боли, они изводили меня, особенно ночами. Верно, какая-то тонкая молния всё же вошла в мою голову. И тогда я сжег свою лютню. И вот что я скажу: Бог есть боль».

«Как называется это место, по которому мы кружим, как по воронке?» – Доктор остановился и поглядел на отца Мартина.

«Так и называется, – ответил тот. – Буковый лес. Бухенвальд. Для чего вы это спрашиваете, доктор?»

66

Der Ersatzmann.

Можно перевести как «человек-заменитель». Можно – как «заменитель человека».

Дублер, попросту говоря.

Дублеры почти никогда не встречаются при жизни. Если такая встреча всё же происходит, они разговаривают, почти не слыша друг друга.

Если между ними поместить часы, минутная стрелка будет двигаться вперед, часовая – назад, а секундная застынет на месте.

«Вы хотите сказать, что если бы Реформацию не совершил Мартин Лютер, то…»

Да, лучше вот так. Многоточие, кавычки, конец прямой речи.

И два всадника на снежном пригорке. И солнце; вы забыли про зимнее солнце.

67

– Так почему он ушел из этой… семинарии?

Движущееся лицо Славянина; за спиной качается, слегка подпрыгивая, фон: стена, витрина с манекеном, часть дерева.

Лицо Турка, тот же фон, только видна еще улица, плечи и головы и немного небо.

Они идут по Франкфурту. Машину Турок оставил у одного из друзей. Почему? Для тех, кто выходил на время из зала: была слежка.

Кому нужны эти двое?

Все кому-то нужны. Раньше только Большой Брат смотрел на тебя, теперь к нему прибавились Средний, Младший и даже Такой, О Котором Ты Еще Не Подозреваешь.

Все эти братья дружно смотрят на тебя, записывают на камеру, фиксируют сайты, куда ты заглядываешь, и помечают белым крестом дома, где ты бываешь. Они берут у тебя кровь, слюну, сперму, требуют прижать палец к стеклу, сильнее, еще сильнее…

Небо в серой пленке; они идут по центру в районе вокзала. «Нужно пообедать», мигают сквозь одежду их внутренние лампочки. На улицу выставлены столы, столики, люди сидят, держат вилки, трут пальцами кружки пива, разговаривают.

В темном турецком желудке Турка выделяется турецкий желудочный сок. В темном славянском желудке Славянина выделяется славянский желудочный сок.

Славянина кормили в самолете.

Его рот ел курицу; тонкую, как соленая бумага, колбасу; рис и курагу, его рот запивал это томатным соком, чаем, водой. Его глаза ели длинные облака, буквы самолетного журнала, фильм, мелькавший над головой, людей, снова журнал и снова облака. Его ладони ели подлокотник кресла, гладкую обложку журнала, хрупкую поверхность пластмассовой вилки.

Что ели его уши? Они остались голодны. Гул двигателей, звуки летящих людей, объявления пристегнуть ремни – слишком сухая и непитательная пища. Он бы мог послушать музыку. Посмотреть фильм, погружаясь в воронку звуков. Почему вы не включили музыку, Славянин? Он дергает плечами.

Они переходят узкую улицу. Турок с кем-то говорит по хэнди. На турецком.

«Жил да был Крокодил, – думает Славянин. – Он по улице ходил. Папиросы курил. По-турецки говорил».

Турок не курит папирос. Он вообще не курит.

Интересно, если тот Крокодил говорил по-турецки, как его вокруг понимали?

68

Они сидят в турецкой кафешке. Что там в тарелке? Кебаб, кебаб и еще кебаб. Вкусно? Он что-то мычит в ответ. Во рту танцуют зубы, извивается язык. Как в восточной пляске. Вверх-вниз, бедрами, бедрами. Какие бедра у языка? Воображаемые.

Нет, алкоголь здесь не подают. Славянин вздыхает; небо становится еще более белесым. Турок пеленгует этот вздох, но молчит. Рот его занят кебабом, нос музыкально посвистывает. Губы слегка приплясывают.

Славянин быстро устает от еды, откидывается назад. Он слегка опьянел от кебаба и от Франкфурта. В уши ползет музыка, конечно турецкая. Турецкая еда, турецкая музыка, турецкое кресло, в котором он сидит. Пластмассовые от усталости ноги. Рот приоткрывается, из него выползает зевок.

Турок смотрит, как зевок Славянина поднимается к потолку, покачиваясь от легких ударов песни.

В переводе она будет что-то вроде: «Разорви мою грудь, разорви мое сердце…»

Зевок Славянина достигает потолка и расплывается по нему зеленоватым пятном. Недолго посветившись, гаснет и сжимается.

А Крокодил первоначально ходил не «по улицам», а «по Невскому». И говорил не по-турецки, а по-немецки. Что и вызвало возмущение: шли первые месяцы Великой войны, по стране пронеслась волна немецких погромов.

Накануне войны немцы были второй по численности народностью российской столицы. Каждый пятый петербуржец.

Военные, чиновники и купцы срочно переодевали фамилии. Новые русские фамилии сидели на них слегка мешковато, но со временем к ним надеялись привыкнуть.

А тут Крокодил. Ходит по главной улице империи, еще и по-немецки говорит. Население нахмурилось. Зрачки населения сузились, верхняя губа поднялась, обнажив зубы с развитыми клыками. Закапала слюна. «Как ты смеешь тут ходить, по-немецки говорить? По-немецки говорить запрещается!» Так писали тогда в магазинах, присутственных местах, везде. «По-немецки говорить запрещается!»

И Крокодил заговорил по-турецки. Это ему, как известно, тоже не помогло. «Как ты смеешь тут ходить, по-турецки говорить?»

Пятно от зевка на потолке окончательно погасло и испарилось.

Принесли кофе. Принесли пахлаву.

69

Они стоят на франкфуртском вокзале. Они решили возвращаться на поезде, на интерсити, так легче сбить слежку или что это там было. Глупо. Те, кому они нужны, отследят их и здесь. Но что делать, мой мальчик (моя девочка). Ум не в том, чтобы делать умности, а в том, чтобы выбирать между глупостями наименьшую.

Стеклянный вокзал; во рту сладкий фантом от пахлавы. Кофе – ускоритель времени. Время побежало и уперлось в стеклянный вокзал. Вдоль перрона выстроилась разноцветная публика с преобладанием мягких темных тонов. Поезд, разумеется, опаздывал. Обычная в последние годы картина.

Турок разговаривает с кем-то. Славянин разглядывает вокзал.

С кем разговаривает Турок? Еще один портрет в темных тонах. Охра, жженая умбра, сепия. Волосы набрасываем сажей. Усы, бородка. Переступает с ноги на ногу. И Турок переступает с ноги на ногу. А поезд (взгляд на часы) опаздывает.

– Они строят мечеть, – сообщает Турок, попрощавшись со своим охристым собеседником.

– Где?

– В Эрфурте. – Турок поднимает брови. Типа все об этом должны знать.

Поезда всё нет.

Вот он, тихий, в пушистых тапочках подкравшийся «закатевропы».

– Он ахмадиец. – Турок продолжает покачиваться. – Ахмадийцам разрешили строить свою мечеть. Нам – нет.

Кажется, едет… Нет, показалось.

– Ахмадийцы – еретики, – Турок слегка зевает.

Славянин заражается этим зевком и тоже прикрывает рот.

Проходящая мимо эфиопка с голубыми контактными линзами быстро и незаметно фотографирует их.

На фотографии они стоят в одинаковых позах и прикрывают ладонью рот. Зевок. Рефлекторный дыхательный акт, объединяющий все расы и культуры. Заразительный, интернациональный и безобидный. Когда-то был еще смех. Что? Смех. Поглядите, здесь, на вокзале, за его стеклянными стенами, вы видите, чтобы одновременно смеялось несколько людей? Смех ушел вместе с эпохой тоталитаризма. Остался его бесшумный, аккуратный двойник. Легкое напряжение челюстных мышц, приоткрытая голосовая щель.

Поезд опоздал на двадцать семь минут.

70

Эта их осень напоминала зоопарк.

Иногда они играли в бабочек. Он кружился по комнате, размахивая голыми руками, задевая стены, люстру и книжный шкаф. Потом слетал на нее. Она тоже размахивала руками, била ими по разложенной тахте, поднимая солнечную пыль. «Это пыльца с крыльев», – говорила она. Какое-то время они оба размахивали руками, всё медленнее. Первым не выдерживал он. «Нечестно… – возникал ее шепот в его левом (или правом?) ухе. – Бабочки не обнимаются…» Ему приходилось снова махать руками. Вверх-вниз. Вверх… вниз…

Следующий раз они могли быть крокодилами.

Он вставал на четвереньки и носился за ней по квартире. «Нечестно! – кричала она, запыхавшись. – Крокодилы не бегают… они ползают!» «Бегают, еще как бегают», – отвечал он, клацая зубами. Он знал.

71

О том, как происходит размножение у животных, он читал в библиотеке имени Алишера Навои, попросту Навоишке.

Во взрослый зал его еще не пускали, он шел наверх, в юношеский. Снимал куртку, мокрую, если был дождь, и сухую, если светило холодное солнце, и протягивал гардеробщице. Став на несколько грамм легче, шел к лестнице, выкрашенной суриком. Мимо гипсовой статуи Навои. Поэт и государственный деятель улыбался пыльной улыбкой.

Отдел выдачи был слева. Там сидели женщины в платьях цвета старых обложек.

В ту осень он пробовал читать Гегеля. Стопка серых томов лежала перед ним, он открывал какой-нибудь, водил глазами, в зале становилось темно, солнце уходило.

Первый том с ранними произведениями был прочитан. Тяжеловесно, но терпимо. Дальше Гегель принялся ухудшать и расчленять язык. Язык должен был погибнуть, чтобы родилась мысль. Но мысль всё не рождалась.

Гегель сидел во Франкфурте, дружил с Гёльдерлином и писал трактат о любви. И портил язык – пока умеренно, еще не так сильно, как потом в Йене. А Гёльдерлин писал трагедию «Смерть Эмпедокла» – о философе, бросившемся в жерло вулкана, Этны. Вулкан переварил тело Эмпедокла и выплюнул медную сандалию. Да, он помнит, он уже говорил об этом.

Потом они оба уехали из Франкфурта, Гегель и Гёльдерлин.

Гёльдерлин начал сходить с ума, и его поместили в клинику доктора фон Аутенрита, создателя известной «аутенритовой маски». Эту кожаную маску натягивали на голову больных, чтобы они не могли кричать, а только мычали, как коровы. Иногда с этой же целью в рот им вставляли деревянную грушу. Но некоторые ухитрялись ее выплюнуть.

Надевали ли на Гёльдерлина такую маску? Это неизвестно.

Эмпедокл стоит на кромке Этны. Вытянув руки вперед, как ныряльщик на трамплине, он бросается вниз. Внизу шевелится магма. Ниже, еще ниже.

В 1807 году Гёльдерлина как неизлечимого передадут плотнику Циммеру, поклоннику поэта. Еще тридцать шесть лет он будет жить у Циммера в доме с башней, никого не узнавая и ничего не понимая. Под окнами будет течь река, дом будет прозван «Башней Гёльдерлина».

Когда он умрет, из окна вылетит медная сандалия и шлепнется в речку, вспугнув двух уток и селезня.

В том же 1807 году Гегель напишет свою «Феноменологию духа» – первый памятник своего философского безумия.

Гёльдерлин пытался бороться со своим безумием через язык, поэтический язык. И потерпел поражение (башня, река, неузнавание). Гегель впустил безумие в свой язык. Он сам вложил себе в уста деревянную грушу косноязычия. Сам стянул лицо кожаной маской – если посмотреть на его поздние портреты, эту маску легко увидеть. Вот и вот.

«Лишь духовное есть то, что действительно, – писал он. – Оно есть сущность или в-себе-сущее, оно есть то, что вступает в отношения, и то, что определено; оно есть инобытие и для-себя-бытие, – и в этой определенности или в своем вне-себя-бытии оно есть неизменное внутри себя; или оно есть в себе и для себя».

Расходящиеся круги в тихой библиотечной воде. За окнами бескрайняя площадь Ленина. Пока еще Ленина.

Сам Ленин, бронзовый и пыльный, стоял сбоку и из окна не просматривался. Если бы он ожил, он мог бы помочь и объяснить. Его безумие некогда совпало с безумием Гегеля, он сидел и конспектировал его, теребил бородку и писал на полях.

Правда, и он порой жаловался. «Гегель сугубо темен». «Темна вода…» «Тьма темная». Жаловался и потирал ладони, тогда еще не успевшие стать металлическими. Жаловался – и понимал. Своей внутренней темнотой, черными искрами в мозгу.

Если бы он ожил и подошел, кроша бронзовыми ботинками плитку площади, к библиотеке, он смог бы помочь. Его голова как раз достала бы до третьего этажа, на котором помещался юношеский зал.

Площадь была ветреной и выложена квадратной плиткой. Квадрат плитки – квадрат газона, ветер.

Ленин не мог ожить. А даже если бы ожил, не смог бы ничего сказать и объяснить. Его бронзовая голова была полой. Мозг был давно извлечен и нашинкован сероватыми ломтиками. См. выше.

Лампы дневного освещения тихо потрескивали. Библиотечные женщины поправляли на себе кофты и пили остывший чай.

Он закрывал Гегеля и открывал книгу «Рептилии». И читал о брачных играх крокодилов.

72

Поезд шел быстро, смотреть в окно было тяжело, всё мелькало. Мальчика, сидевшего на противоположной стороне, вырвало в прозрачный пакет. Взрослые зашевелились.

Турок, задрав подбородок, слушал музыку. Щетина слегка двигалась. Губы ритмично подрагивали. До Славянина долетал шорох из наушников.

Славянин разглядывал свои джинсы. Возле колена было обнаружено небольшое пятно. Турецкий обед оставил изжогу и рассеянность.

– Так что там с мечетью?

Турок вытащил наушники и поглядел на него.

Славянин повторил вопрос.

– А ты не знаешь… – сказал Турок.

Умытого мальчика привели обратно и посадили подальше от окна.

– Фашисты не дают строить.

«Фашисты» было сказано тихо, но все услышали. И эти взрослые с их мальчиком. И еще парочка рядом. И даже склеенный в зелено-серо-голубую ленту пейзаж за окном тоже, кажется, услышал.

Есть слова, которые лучше не произносить. Нельзя быть фашистом. Нельзя называть кого-то фашистом. Нельзя запрещать кому-то называть кого-то фашистом. Нельзя запрещать кому-то запрещать кому-то называть кого-то фашистом.

– Что это за гора?

– Где?

– Вот.

Аккуратная серая гора, пирамида. Славянин пожал плечами:

– Это не гора. Это террикон. В советское время здесь добывали уран.

– Похоже на вулкан.

– Они не знают сейчас, что с этим делать.

– Помнишь, Сожженный говорил про какую-то гору? Вулкан в Германии. Это, кажется, не удалось тогда расшифровать.

– Тут было еще несколько радиоактивных озер… Нет, не помню. Знаешь, я понемногу учусь забывать Сожженного. И кажется, становлюсь от этого счастливее. Нельзя все время помнить человека, который сам ничего не помнил.

– Он помнил слишком много.

– Это одно и то же.

Гора, помаячив в окне, исчезла.

Проехала каталка с напитками, кофе и закуской, оставляя успокоительный запах.

Турок снова задрал подбородок и ушел в музыку.

Славянин листал дорожный журнал и лениво думал о сексе.

Поезд стал замедляться. Пейзаж за окном из времени снова стал превращаться в пространство. Возникли деревья, дома, машины и маленькие люди.

«Гота», – объявил голос.

Никто не вышел, никто не зашел. «Скоро Эрфурт», – подумали Славянин и Турок.

73

«Время вне временных вещей = Бог».

Из пометок Ленина в «Философских тетрадях». Закрыть скобку. Закрыть тетрадь, закрыть книгу. Подняться, взять ручку, книги и тетрадь и еще раз посмотреть в окно. Бронзовая голова, прижатая щекой к стеклу, отодвигается.

Той осенью Сожженный думал о времени.

Он открыл в себе новое имя – Соат. Он приложил его к себе, как брюки к голым ногам, и оно ему пришлось впору. Он стал одеваться. Одеваться в свое новое имя. Так надевают брюки в примерочной, одна штанина, другая. Взгляд в зеркало.

Соат по-узбекски означает «часы». Да, мои прозрачные друзья, есть такое имя.

Правильнее было бы сравнить это имя не с брюками, а с часами. Тяжелый кругляш, кожаный ремешок. У него тонкая рука, пришлось проковырять еще одну дырку.

Он надел это имя на запястье, влез в ботинки и вышел в осеннюю осень. В отличие от летней осени, в ней шел дождь, отражение светофора разрезало асфальт.

Он шел через Алайский базар в сторону магазина «Пропагандист», где она терла полы. Терла, поднимала лицо, снова опускала. Или ехал через весь мокрый город в комнату, которую она снимала еще с кем-то… подругой? родственницей? он не помнил.

Одевать себя в разные имена научила его она.

Своего имени она ему не называла. Иногда, поднимаясь и опускаясь в пространстве нежности, она открывала ему, как зовут сегодня платье, в которое она одета… нет, не это (она скашивала глаза на серое платье, висевшее на стуле). У этого платья есть только фамилия, серая, как дождь, как взрослость, как вода в ведре. Речь о невидимом платье, которое было на ней… потрогай. Чувствуешь? вот, высокий воротник.

«Новое платье короля?» – улыбался он сверху.

Да. Нет. Ты ничего не понимаешь. Те мастера не были обманщиками, они были философами. Они сшили королю наряд из новых имен.

Это был тот самый фульский король.

Он впервые вышел из своего дворца. Он шел, сосредоточенный и голый, по булыжной мостовой. Ветер с моря играл его длинными волосами, губы замерли в улыбке.

Новое платье из имен колыхалось на нем, как жидкое стекло. По обеим сторонам стоял народ и разглядывал своего правителя. Женщинам нравились его длинные ноги и вьющиеся волосы. Мужчины качали головой.

«А мальчик?»

Какой? А… всё было не так. «Король гол»? Нет. Во-первых, он ничего не кричал… Хорошо, если тебе неинтересно, не слушай.

«Мне интересно», – отвечал он. И трогал ее ухо. Губами, пальцами, слабым солнечным светом.

Король сам всё понял. Он понял по лицам своих подданных, что они не видят его нового философского платья. Они видят только его ноги, стянутые гусиной кожей, и впалый живот с жалкой шерстью внизу. И только тот «мальчик»… Перестань кусать мое ухо… Хорошо, если я останусь без уха, тебе будет веселее? Вот и оставь… пожалуйста…

А мальчик был девочкой. Девочкой со светлыми, чуть водянистыми глазами.

Только она одна видела новый светящийся костюм. Ее рот был слегка приоткрыт, а ладони прижаты одна к другой. Нет, она ничего не говорила. Король увидел ее лицо и всё понял. Что? Что его выход в новом платье не был совершенно бессмысленным. Что хотя бы один человек смог увидеть. Он развернулся, шаркнув голыми пятками, и пошел обратно. Он шел во дворец, и паж-лилипут нес за ним невидимый никому шлейф.

Они лежали, комната наполнялась темнотой, остатки света уходили в стены, в кожу и книги. Вдалеке, на другой планете, трещали трамваи.

Король повелел разыскать эту девочку и привести во дворец. Днем с ней занимались в дворцовой библиотеке. Вечером она брала уроки игры на небольшом органе. Лилипут тянул за две веревки, туда и сюда, нагнетая воздух.

Серое платье падает со стула и долго лежит на полу. Временная вещь среди временных вещей. А теперь – музыка.

74

…И когда он убивает женщину, в нем поселяется безумие. Он натыкается на него на узкой дороге, обойти нельзя, оно загораживает проход. Нужно скорее его похоронить. Безумие – труп сознания; нужно зарыть, пока оно не начало разлагаться.

Он снова слышит издали голоса родителей – они зовут его ужинать и пить таблетки.

Убитая им женщина сидит на пригорке, обхватив колени, и глядит на него.

Он начинает копать землю. Земля мягкая, песчаная, ведь он идет по поверхности своего мозга. Вы уверены в этом?

Если бы его признали невменяемым, его бы поместили в клинику. Лечили бы и кормили за казенный счет. Нет, кожаную маску не надели бы, сейчас всего этого достигают с помощью химии. А теперь вот эту таблеточку. И вот эту.

Но он был нормальным. Его безумие было закопано достаточно глубоко. Лежало под огромным слоем нейронного песка. Изредка оно переворачивалось на другой бок или скребло изнутри затылок.

Начиналось всё прекрасно. Где? Тут, в Эрфурте. Институт, зеленая травка, фройндлихкайт (доброжелательность), первые результаты. Ты был счастлив? «Что?» Ты, спрашиваю, был счастлив?

Недолго. Что означает «долго» в его теории? Ничего.

75

Они вышли из стеклянных дверей вокзала и на секунду остановились. Или просто время на секунду замерло: застыло солнце, вмерзли, как в слой льда, люди, окаменели деревья.

– Home, sweet home, – зачем-то по-английски произнес Славянин.

За их темными фигурами, его и Турка, поблескивала привокзальная площадь. Из-под железнодорожного моста выезжал трамвай.

Турок молчал. Чувствовалось, что они сегодня поссорятся.

И они поссорились.

Такое бывало иногда с ними, особенно перед грозой, когда металлическая туча ложилась на город. Они начинали кричать друг на друга, как два оперных тенора. У Славянина наливались кровью уши, а Турок хлопал ресницами и вытирал вспотевшие ладони о джинсы.

Потом шел дождь, и они мирились, сдержанно, по-мужски, похлопывая друг друга по спине.

На этот раз Турок кричал, что Славянин летал совершенно зря. Что он ничего не узнал. Да, совсем ничего. Что он просто покатался в этот Ташкент… просто потратил (Турок делает паузу) деньги!

– Твои деньги? Твои? – кричал Славянин из кухни.

Туча шла с севера, внутри ее пощелкивало электричество и вращался воздух.

Нет, что-то Славянину удалось узнать… про семинарию, например. Что тогда она была просто училищем; семинарией стала позже. Что Сожженный проучился там целый год. А потом ушел. Как? Сдал книги, сдал постельное белье. Забрал документы и ушел.

– И ради этого ты ездил? – Турок появился на фоне окна с тучей.

Славянин третий раз пытался сварить себе кофе. Сжимал ручную кофемолку и кривил губы.

Нет, он еще ездил в Самарканд. Он же писал.

– Да в конце концов… – Славянин швырнул кофемолку на пол. – Что я, тебе, что ли, отчитываться должен?!

Кофейные зерна разлетелись по кухне.

Турок, в лохматых тапках на босу ногу, глядел на Славянина.

76

В людях иногда возникает их государство. Почти как безумие, только наоборот. Безумие человек стремится зарыть поглубже в песок своего мозга.

Государство человек выкапывает из этого песка, как археолог-любитель, слой за слоем. Полностью выкопать его нельзя: корни его глубоки и уходят в Тартар.

Выкопанное государство торчит из мозга, как штырь. Иногда оно начинает говорить, и слова его исполнены хтонической мудрости. Они вызывают желание переодеться в темное и строгое и маршировать. Носить галстук, медаль, хотя бы значок.

На Домплац уже упали первые капли. В небе вспыхнуло, загремело, точно там тоже уронили кофемолку. Церковь Марии осветилась ледяным светом, приторно запахло озоном.

Турция вспыхнула, упала и разлилась в Турке. Огромная Османская империя, ее блеск, знамена, ее мраморные мечети и сонные гаремы… нет, не сонные, он не сказал «сонные». Бодрые, блестящие и дисциплинированные. По команде «ложись!» жены ложатся и размахивают руками, как бабочки.

– Мы завоевали пол-Европы. Все славяне были под нами, – сказал Турок и выдохнул. Он чувствовал висками и затылком, как стучит его сердце. Как вспыхивает и гаснет в нем, как вулканическая лава, его великая родина. Его Великая Родина.

Славянин сидел и разглядывал рассыпанные зерна кофе. Иногда в поле зрения попадали щиколотки Турка и его мохнатые тапки.

– Ну и где теперь ваше величие? – спросил Славянин. В нем тоже пробуждалась Россия, но медленнее. Он поднял зернышко кофе и потер между пальцами. – Вы превратились в пляжно-купальную страну.

– Наше величие никуда не ушло. Мы не дали себя колонизировать, это уже… раз. Да, нашу территорию, наше жизненное пространство урезали… но наша армия… мы… Наша армия входит в десятку мощнейших в мире. По своему потенциалу вторая в НАТО.

Турок снова вытер руки о джинсы. Славянин издевательски молчал.

Турок убежал в комнату, вернулся со своим хэнди, стал показывать какие-то самолеты и танки. Славянин мял в пальцах зернышко кофе.

– Слушай, – он глядел на Турка, – а здесь есть хотя бы один самолет, которой бы создали вы? Это же всё американские, британские…

Картинки с самолетами остановились.

– Какая разница? – Турок дернул плечами.

Славянин поднял кофемолку и оглядел ее.

Где-то, в высоком пространстве, летели турецкие летчики, потомки янычар. Разряженный воздух обтекал ледяные стекла кабины. Зубы янычар были сжаты, язык неподвижен.

Грозовые облака обычно подражают форме человеческого мозга.

Туча, которая легла на Эрфурт, напоминала огромное сердце. Это сердце сокращалось, шевелилось, вкачивая и выталкивая из себя струи желтоватого пара. Желтоватым он был от солнца, заходящего где-то за пределами атмосферного безумия.

Внутри этого сердца перебегали с места на место звуки и всполохи. В-себе-сущее, бытие-в-инобытии, тезисы и антитезисы двигались и перетекали друг в друга. Возможно, это была гроза имени Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, человека в восковой маске.

– В этом всё ваше величие, – сказал Славянин, отходя от окна. – Вы никогда ничего не могли создать сами, ничего нового. Вы брали только числом, количеством биомассы. Вы не создали ничего. Ни своего оружия, ни своей науки, ни своего искусства. Архитектуру вы взяли у арабов и византийцев. Все ваши грандиозные мечети – слабое повторение Святой Софии.

– Мы могли бы ее вообще разрушить, – глухо сказал Турок.

Он был уже за пределами обиды. Там, где обида перетекает даже не в ярость, а просто в пылающее небытие. Славянин это чувствовал. Кожей, животом… Сердцем, в конце концов. Но не мог остановиться. Оскорбления текли из него, как вода.

– Не могли, – сказал он. – Разрушать – тоже нужен гений. Разрушать и создавать на этом месте что-то новое, другое, свое. Германцы разрушили Рим, но они же возвели на месте разрушенных римских храмов готические соборы, создали новую науку, новый мир. А вы можете только воевать их оружием и переделывать их церкви в свои мечети… Что вы создали своего? Что-то одно, да, вы создали. А? Подсказать? Это ваше кружение, суфийское кружение на одном месте… которым вы сейчас тоже развлекаете туристов.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?