Текст книги "Катехон"

Автор книги: Сухбат Афлатуни

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Сухбат Афлатуни

Катехон

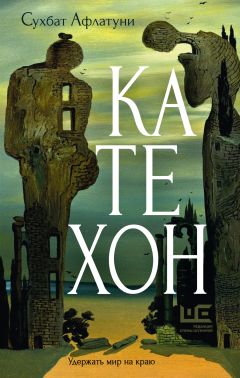

В оформлении переплета использован фрагмент картины Сальвадора Дали «Археологический отголосок “Анжелюса” Милле»

© Афлатуни С., 2024

© Сальвадор Дали, УПРАВИС, 2024

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Книга первая

Сожженный

1

29 октября 20… года в г. Эрфурте, Тюрингия, на Соборной площади был сожжен на костре Томас Земан, известный также под именами Ирис Мирра и Иван Ильин. Имен у казненного было столько, что их перечень, как пошутил господин Инквизитор, занимал почти половину следственного дела.

«Кажется, что он брал себе каждый день новое имя», – добавил Инквизитор, улыбнувшись журналистам.

Погода была серой, влажной, дул северный ветер. Это не смутило огромное число туристов, съехавшихся в Эрфурт, чтобы полюбоваться редким для современной Германии зрелищем. Похоже, вернулись добрые старые времена, когда убеждения воспринимались настолько серьезно, что за них могли предать огню.

Публика запаслась зонтами на случай дождя и миниатюрными термосами с кофе или глинтвейном на случай, если казнь затянется. «Бин, бин, бин», – гремели колокола.

Томас, одетый несколько карнавально, стоял у столба и потирал озябшие ладони. До этого он видел, как горят люди, только в кино. Теперь испытать это придется самому. Хотя ему уже не будет никакой разницы. Или всё-таки почувствует? Он нервно зевнул.

В толпе, ближе к трамвайным путям, стояли двое.

Один, похожий на турка, вертел зонтом. Второй отличался невнятностью черт, характерной для славянской расы.

Когда казнь закончится (когда-нибудь это должно кончиться), они быстро пойдут в его квартиру на улице Картезианцев, Картойзерштрассе. Идти недалеко. Там они будут изучать его записи. Они представляют значительный интерес, айне гроссе интерессе.

Оба агента, славянин и турок, мерзнут и поглядывают друг на друга.

Выступление господина Инквизитора, который позавчера специально прибыл из Брюсселя, уже прозвучало. Вышел человек в белом халате, блеснул шприц. Сейчас бедняге сделают усыпляющий укол. Вы сказали «бедняге»? Хорош бедняга, хотел уничтожить весь мир. И всё же он достоин сожаления. Мог бы найти лучшее применение своим способностям. Я встречал его пару раз на улице. Кто бы мог подумать.

Томас сдвинул рукав карнавального хитона. Доктор стал протирать ему руку спиртом.

2

Стол, за которым сидит Инквизитор, покрыт парчовой скатертью. За казнью он следит вполглаза, достает и проверяет хэнди[1]1

Мобильный телефон (нем.). (Здесь и далее примеч. автора.)

[Закрыть]. В час обед в ратуше, потом еще пара часов до самолета. Можно поваляться с книгой или пройтись по городу. Ни то ни другое не получится. Он будет срочно дописывать отчет, сейчас пришел ремайндер[2]2

Напоминание (англ.).

[Закрыть]. Отчет о казни, а темплейтов[3]3

Образцов (англ.).

[Закрыть] нет, придется всё самому, с нуля, как всегда.

Он проводит пальцем по парче. На материи остается темный шелковистый след. Вот и дождь. Над публикой расхлопываются зонты. Снова пискнул хэнди. От кого? Из дома. Ты в порядке, милый? Да, дорогая.

Инквизитором его назначили два месяца назад, специально для этого процесса. Их не смутило, что он не духовное лицо. Процесс замышлялся как несколько карнавальный. Доля постмодернистской иронии, мягкой игры, господа. Только пламя должно быть настоящим, что поделаешь.

Раньше он занимался правами человека. Он и теперь ими занимается. Здесь должна стоять ссылка на его си-ви[4]4

CV, curriculum vitae – автобиография (лат.).

[Закрыть].

Его си-ви. Крупными буквами имя. Фамилия. Родился. В тысяча. Девятьсот.

Остальное можно просто мазнуть взглядом. Никто их не читает, эти си-ви.

Между строчками начинают стучать капли. Это дождь с площади проник в сознание, а оттуда в си-ви. Темные зонты над толпой, красная парчовая скатерть.

Палач раскрывает зонт над осужденным.

Инквизитор подпирает ладонью подбородок. Два года он проработал в Страсбургском суде по правам человека. Ладонь теплая, подбородок холодный и слегка колючий.

3

Разве они не бывали в квартире Сожженного раньше? Сейчас отвечу, подождите. Глоток воды… Она была опечатана. Но дело не в этом; мало ли что может быть опечатано.

Разве они не бывали в его квартире?

Картойзерштрассе – улица Картезианцев. Шпассе бай зайте – шутки в сторону. Идет дождь – эз регнет.

Вы так и будете писать это на вашей кириллице?

Лучше держите ровнее зонт, коллега, у меня уже спина промокла.

Зонт выпрямляется.

Они стоят вдвоем, Турок и Славянин, затерявшись в толпе. Чуть поодаль фургон, где торгуют колбасками. Можно взять с горчицей, можно с кетчупом, не желаете?

Квартира на Картойзерштрассе стояла два месяца опечатанной. С того самого дня, как Томас Земан, он же Ирис, был арестован.

Когда за ним пришли, он как раз принимал ванну и тер мохнатую ногу, выставив ее из воды.

Нет, они не заходили внутрь. Арест произошел в подъезде, куда его выманили зеркалами и игрушками.

Он вышел в темном халате, с пеной в волосах. Он уже всё знал.

Квартиру тут же опечатали.

Вечером они побывают там. Зажгут свет, составят опись.

Идти сюда будут под новым дождем. Улицы будут обволакивать их запахом чистоты и бережливости. Фонари будут осторожно нести свой свет. Турок будет слегка покашливать: khu-khu.

Электричества в квартире не оказалось. Khu-khu. Зажгли пыльные свечи. Зажигал Славянин; Турок, покашливая латинизированным кашлем, раскрыл ноутбук. Свет от экрана осветил уставшее лицо.

«Может, утром зайдем?» – появилось сверху лицо Славянина.

«Утром здесь всё будет по-другому… ты знаешь».

Они говорили по-русски. На другом языке здесь говорить небезопасно.

Горело пять свечей. Потом зажгли еще семь, и мрак немного ушел.

Пальцы Турка прыгали по клавишам. На одном желтело кольцо.

Славянин осторожно сварил кофе.

Так они просидели почти всю ночь, не заметив, как дождь перешел в снег. Снег шел то медленно, то ускоряясь от ветра.

Над Эрфуртом шел снег.

К утру опись была составлена.

4

Когда он прибыл в Эрфурт, город встретил его солнцем и теплом. Цвели каштаны, в туристических местах толпились туристы.

В тот день его звали Иваном Ильиным.

Неплохое имя для первого знакомства с городом.

На вокзале его никто не встречал. Так было условлено, никакой помпы, Iwan Iljin найдет дорогу сам.

Он спустился с перрона вниз, прошел мимо пестрых магазинов. Слева за большим стеклом жил вокзальный книжный. Когда-то книги его интересовали.

Иван Ильин толкает небольшой чемодан на колесиках.

Он выходит из вокзала на полупустую площадь. Всё очень обычно. Ему нравится эта площадь. Ему нравится башня с часами. Ему нравится уютный трамвай, выруливший из-под моста. Ему нравится небо над башней, облака, напоминающие пивную пену и взбитые сливки; странное сочетание, не так ли?

Он переходит площадь, колесики тарахтят по брусчатке.

Заходит в булочную напротив вокзала. Берет поднос, вместе с чемоданом идет вдоль стойки. Удобнее было бы оставить его за столиком. Удобнее, но не безопаснее. Он берет один круассан и ускоритель времени (кофе).

Теперь мы хорошо видим его за столиком. Он заглатывает ускоритель времени, слегка притормаживая его круассаном.

Глядя на кирпичный вокзал, из которого несколько минут назад вышел, вспоминает вокзал в родном городе. Такой же кирпичный, конца девятнадцатого века. Из николаевского кирпича; теперь он снесен; даз ист шаде. Иван доедает круассан. Стрелка настроения медленно ползет вверх, проползает два деления и замирает. Подъезжающий трамвай закрывает стекло кафе с темнеющей за ним фигурой. Выходят на солнце люди. Разумеется, немцы. Все они немцы.

5

Это описание, коллеги, не соответствует действительности.

Звали его в тот день не Иван Ильин, а Курт Шмидт. И встретили его прямо на перроне; позвольте, я скажу: встретила женщина в светлых брюках и не сочетавшейся с ними кофте. Герр Шмидт поставил чемодан и приветствовал ее рукопожатием. Имя ее для нашего дела значения не имеет, и приводить его нет смысла. Фрау. Фрау по имени Фрау. Она порывается помочь ему катить чемодан. Не поймешь, чего в этом больше: гостеприимства или феминизма. Нет, нет, он не устал. Сам… Сам…

Они спускаются вниз. Шуршит эскалатор.

Поезд Дойче Баан, на котором он прибыл из Франкфурта, остается наверху, блестя красным лаком.

Они идут по вокзалу молча; он слышит только свое дыхание, шаги и поклацивание колесиков чемодана. Проходят под электронным расписанием, выходят на площадь. Да, это та же самая площадь. Машина фрау Фрау припаркована недалеко, пять минут. Прекрасная погода, говорит он, освежая свой немецкий. Йа, йа, кивает она, вам повезло; на прошлой неделе шли сильные дожди. Она добавляет еще что-то, но он не понимает. На всякий случай улыбается и наклоняет голову. Не желает ли господин Шмидт, э, отдохнуть унд выпить кофе? (Кивок в сторону кафе.) Нет, спасибо, он пил кофе в экспрессе. (Это правда.)

6

Несколько слов о Сожженном – будем для удобства называть его так.

Томас Земан (Иван Ильин, Курт Шмидт…) родился в Самарканде, старинном и известном городе Азии. Там есть много зеенсвюрдихкайтен – достопримечательностей. Разумеется, он не обращал на них никакого внимания.

Детство этого человека протекло в хрущевке напротив Регистана. Chruschjowka – тесный дом, построенный при Хрущеве; Хрущев – правитель с лысой головой; Регистан – туристическое место, тщательно отреставрированное и мертвое. Томас засыпал и просыпался как в огромной открытке. В детстве он не замечал этой красоты; потом она стала его раздражать.

Теперь обращаюсь к вам, господа психоаналитики. Половое созревание настигло Сожженного рано, классе в третьем. Под азиатским солнцем быстро зреют не только яблоки, груши и помидоры.

Сожженный быстро наливался. Тело расширялось во все стороны, играло и выпрыскивало растительность в разных местах. Ум его за всем этим не поспевал.

Томас влюблялся, страдал, потел и не знал, что с собой делать. Сжав зубы с такой силой, что, казалось, выпадут две свежие пломбы, он глядел в окно на Регистан. По Регистану водили очередную экскурсию.

С зубами у него всегда были проблемы. Смеясь, прикрывал рот ладонью.

Позже он наведет порядок во рту. Передние зубы выстроятся в стройный керамический ряд. Течение времени во рту будет остановлено, тление и кариес прекратят свою плохую работу. Привычка прикрывать рот при смехе останется. Но смеялся теперь он редко, очень редко.

Теперь, господа психоаналитики, попросим вас немного подвинуться, вот так, еще немного, чтобы дать место господам этнологам. Господин Инквизитор, вы можете не подвигаться; ваш кофе будет готов через пять минут.

Итак: самаркандцы.

Самаркандцы – особая раса. Это люди с бронированным лбом и бесперебойно работающими локтями. Самаркандец движется, как небольшой БТР, весело постреливая и объезжая препятствия.

Самаркандцев не любят, ими восхищаются, без них не могут. На пути их пытаются возвести стены, выкопать рвы и навалить мусор. Бесполезно. БТР с улыбкой едет дальше. Самаркандец процветает в торговле, преуспевает в искусствах, заполняет собой политику. Быстро становится начальником. Переплюнуть его может только какой-нибудь ташкентец, но и у этого ташкентца, если навести справки, корни окажутся в Самарканде.

Только в двух науках самаркандец не так силен: в богословии и правоведении. Тут его обгонит бухарец. Самаркандец – больше практик; бухарец – теоретик, созерцатель.

Правоведение Сожженного не привлекало. Богословие изначально тоже. Он был самаркандцем. Его привлекали точные науки и столичный Ташкент. Он поехал поступать на биофак и не поступил.

Но мы сейчас не об этом. А о чем? О чем это всё?

Если бы это был роман, то синопсис начинался бы так.

«В Эрфурте происходит неординарное для современной Германии событие: на Соборной площади устраивается аутодафе. Двое, Турок и Славянин, продолжают расследование преступлений, которые совершил Сожженный. Они оба – сотрудники некоего Института (eines Instituts), главной задачей которого является изучение сознания Сож-женного. По его записям они реконструируют его жизнь в Самарканде, его друзей, его учебу на философском факультете в Ташкенте, а также женщину, требовавшую в знак любви принести ей череп».

Но это не роман, и синопсис здесь не нужен. Но что это тогда?

7

Нелегко рассказывать о мерзавце. Вы уверены, что казнимый был мерзавцем?

Тут должно быть немного тишины и слегка неуверенного сопения.

Турок думает.

Потом говорит на густом выдохе: «Da». Да.

Изо рта у него пахнет только что съеденной пиццей. Кашель почти прошел.

Стоп!

Отматываем немного назад.

Пламя на Домплац горит в обратную сторону и гаснет, люди разбегаются, чертово колесо мелькает, как велосипедное.

Турок сжимает веки: и так глазам больно. Светящаяся рябь от экрана пробегает по его лицу. Рядом с клавиатурой лежит надкусанный слайс пиццы… Стоп.

…Томас едет в интерсити-экспрессе.

Вид за окном сливается в одну бесшумную зеленую ленту. По проходу тихо ползет тележка с напитками и закусками. «Как катафалк», – думает Томас. Как «катафалк» будет по-немецки? Он не помнит.

…Томас пьет кофе.

…Добавляет сливки.

Любовный союз темного и белого.

…Сливки распускаются, кофе светлеет, и еще светлеет, и еще.

Катафалк по-немецки будет ляйхен-ваген. Вагон для трупа.

Жаль, он не взял к кофе сэндвич с сыром. Чья это мысль? Варианты: Сожженного, Турка, Великого Инквизитора.

Игра продолжается.

8

Инквизитор лежит в ванне. Вокруг шелестит пена, похожая на облака, которые он только утром видел в иллюминаторе. И через несколько часов увидит снова.

Поэту такое сравнение показалось бы пошлым. Когда-то Инквизитор сам писал стихи, но быстро избавился от этой привычки – не понадобился даже курс психотерапии, дорогой и бесполезный.

Что-то всё же осталось. Какие-то рудименты, шалости правого полушария. Он потер мокрое колено.

Пена пришла в движение. «Хлюп», – сказала вода.

Когда возрождали инквизицию, многие были против. Не слишком славное прошлое. Сомнительный бренд. Запах паленого мяса, «Молот ведьм», дискриминация.

Но где было найти другой замедлитель?

Здесь, наедине с собой, без рубашки, галстука и трусов (аккуратно темнеют на крючке), можно признаться. Идея эта принадлежала всё тому же Сожженному. И она сработала.

Почти все его идеи срабатывали. Почему «почти»? Инквизитор снова трет колено. Все срабатывали. Это и стало вызывать подозрения – с какого-то момента.

Мсье Гильотен тоже испытал свое изобретение на своей немытой (в тюрьме было сложно соблюдать гигиену) шее.

Впрочем, Гильотен не был ее изобретателем – просто предложил этот вид казни как более гуманный. Он был масон и имел чувствительное сердце. Казнимый, он утверждал, почти не почувствует боли. А гильотину, по его общему эскизу, собрал Тобиас Шмидт, изготовитель клавесинов. Без немцев, как всегда, не обошлось. Без немцев, музыки и смерти.

Вода тихо остывает. Сколько можно лежать и вести мысленный диалог со своими мыльными ногами и животом? Пора.

Когда Сожженного пришли арестовывать, он тоже принимал ванну, вспоминает Инквизитор.

И быстро вытаскивает пробку из отверстия слива. Вода устремляется в черную извилистую пустоту.

9

Сожженный любил море.

Он мало что любил. Женщины и деньги волновали его в зрелые годы слабо. Искусство оставляло холодным, он почти не посещал картинные галереи и не ходил по залам. Он не любил сумеречные натюрморты голландцев. Не любил слишком солнечные, до рези в глазах, пейзажи импрессионистов. Не любил сам дух неторопливой смерти, воплощенный в музеях. Хотя и отдавал должное этим воронкам времени, освещавшихся сочетанием естественного и искусственного света.

Море, как ни странно, любил.

Сожженный снимает сандалии, подворачивает джинсы и идет по песку. Ступня чутко регистрирует, как песок становится всё более влажным. Он останавливается.

До его казни есть немного времени.

Балтийское море бежит на него и, притормозив, пускает пену.

Пошевелив пальцами ног, он входит в воду.

Пляж пуст, купальный сезон ист цу энде. Встретилась лишь группка посиневших от ветра нудистов; ему вежливо улыбнулись.

Да, да, вода холодная. Еще одна волна разрушилась и отрыгнула пеной.

Сколько ему еще позволят вот так ходить под угасающим немецким солнцем, шевеля в воде ногой?

Днем он съездил на остатки бывшего языческого капища. Местные племена долго не хотели поклоняться Кресту, полагаясь на эффективность человеческих жертвоприношений. Кто это были? Славяне? Балты? Лезть в поисковик было лень.

Ведутся раскопки; господа археологи извлекают кости господ жертв.

Свое первое жертвоприношение он совершил еще в Самарканде. Убил муху, оторвал у нее крылья. Положил рядом на камень. Стал читать «Муху-цокотуху» и совершать особые поклоны. Кажется, он наколдовал тогда дождь.

На философском факультете он вызывал дух Ницше перед экзаменом. Вместо него явился Карл Маркс и тряс бородой. Однокурсницы шепотом умоляли включить свет.

Новая волна взорвалась совсем рядом, он почувствовал ее лицом.

Пошел к берегу, спиной к садящемуся солнцу.

Сожженный выходит из пены, как невзрачная Афродита мужского пола.

К нему устремляются вырезанные фигуры из картины Боттичелли. Слева, надув щеки, свистит балтийский Боре́й. К мокрым ногам липнет песок.

Мы немного забегаем вперед. Время для экфрасисов еще не настало. И для всплытия Фульского короля – тоже; alles zu seiner Zeit, всему свое время.

10

Как показало следствие, в молодости он был влюбчив. Он носил просторные брюки и встречался с девушками на бульваре.

Он выбирал сереньких и непритязательных, они обходились недорого, что было немаловажно: денег у него почти не было.

Деньги появятся позже.

Маленький трактат о деньгах

В детстве они его гипнотизировали.

Он украл из тумбочки двадцать пять рублей и долго любовался ими.

Светло-фиолетовая голова Ленина, срезанная по надплечье, парила в темно-фиолетовой пустоте. Голова была в каких-то тонких линиях, напоминавших волны. Что это были за волны, откуда они накатывали? Что это была за тьма, в которой одиноко висела голова вождя? Бородка была вытянута вперед. Глаза щурились на герб, украшенный, как бакенбардами, снопами пшеницы.

Над гербом, в тех же черничных сумерках, висела надпись. «Би… – читал он, – …лет Го… Государ…»

Слово «билет» его околдовало.

Билеты бывали в автобусе, они были маленькими и неинтересными и ничего, кроме давки, пота и тошноты, не обещали.

Бывали билеты в кино, они были больше и на синеватой бумаге. Это был пропуск в мир внезапной темноты и длинного луча над головой; мир, в котором можно было грызть семечки (он не грыз) и кричать киномеханику, когда обрывалась пленка: «Сапожник!» (он не кричал).

Когда позже, на философском, он прочел у Платона миф о пещере, он всё понял. Платон описал в нем кинозал. И чувство рези в глазах, когда выходишь после кино на свет. Только у Платона уход из пещеры и движущихся теней на стенах означал прорыв к подлинному бытию. В его детстве всё было наоборот: подлинное оставалось там, в темноте. Там висел луч, и на экране расцветала реальность. А выход из кино на солнце и пыльный асфальт был как раз возвращением в пещеру подобий.

Все эти мысли, конечно, пришли позже.

А теперь верните, пожалуйста, изображение маленького мальчика с фиолетовой купюрой в руках. Нет, еще немного назад… Да.

Так вот, о билете.

Слово «билет» на купюре обещало даже что-то большее, чем кино. «Билет Государственного Банка СССР». Оно обещало что-то небывалое, страшное и сладкое, вроде взрослой карусели «Сатурн». Кольцо несется вниз, взрослые кричат и визжат.

Это было, конечно, обманом.

Советские деньги были почти бессмысленной вещью; всё сладкое, небывалое и просто удобное было дефицитом – слово резкое, как щелчок по носу. Деньги не столько тратили, сколько копили. Прятали под матрасы, в дымоходы, в темные, пропахшие нафталином шкафы. В вытяжки, обернув в полиэтилен. В книжные полки, за бессмысленные, не читаемые ни при какой погоде книги. На антресоли, за маринованными огурцами, которые шевелились, когда банки тревожили.

В любимой сказке советских детей деревянный мальчик закапывал деньги в землю.

Деньги тогда, как он потом понял, имели другое значение. Эстетическое. Сакральное.

Это особенно чувствовалось в сравнении с долларом, чей зеленоватый свет тускло озарял его зрелые годы. Доллары были просто деньгами, их легко было тратить, и они утекали, нежно шурша. Они неслись потоком, мировой рекой, более быстрой, чем Амазонка, более широкой, чем Ганг, более длинной, чем… он не мог вспомнить самую длинную реку, а лезть в Сеть за подсказкой снова было лень.

Эта огромная шуршащая река опоясывала Землю.

На берегах ее толпились голые дикие люди, мужчины и женщины. Они осторожно жгли костры, стараясь не поджечь реку, которая их кормила, и ждали, когда на берег будет выброшено еще несколько перетянутых резинкой пачек. Входить в нее и даже близко подходить они боялись. Иногда какие-то нервные женщины, устав от ожидания и бесполезных мужчин, бросались в нее. Вначале было слышно, как они смеются: купюры и монеты щекотали их, подхватывали и несли. Потом доносились удивленные стоны: бумажные и металлические волны проникали в них, во все отверстия; мужчины на берегу затыкали уши, а детей уводили и отвлекали играми. Наконец, стоны прекращались: река забивала собой все внутренности купальщиц. Мужчины переставали затыкать уши, детей приводили обратно, о женщинах забывали и имена их писали на песке, чтобы ветер стер их.

Нет, всё было, конечно, проще, без криков и утопленниц. Товар – деньги – товар. Долларовая река текла, непрерывно обмениваясь на вещественные блага. Машины, колбасы, пушистые домашние тапки, раскладывающиеся диваны, лосьоны до и после бритья; всё это можно было увидеть, пощупать и лизнуть.

Советский рубль никуда не тек, он разливался мелкой водой по одной шестой части суши, зарастал ряской и пускал кислые пузыри.

На долларе присутствовало имя бога. Ин Гад ви траст.

На украденной двадцатипятирублевке – имя беса. «Жыйырма бес сом», – читал он. Он учился читать по деньгам.

«Жыйырма бес сом». Это был, вероятно, водяной бес: ловил сома и жарил его. И жрал. «Жыйырма бес сом».

Этот бес болтал копытцами в стоячей воде, а рядом топорщились обглоданные кости сома или другой рыбы. В мохнатом животе бурчало. «Эх, – думал бес. – Жыйырма бес сом!.. Двадцать пять карбованцiв», – добавлял, переходя зачем-то на другой братский язык.

Чуть правее, из-за лесочка, выстриженного в виде букв «СССР», пыталось взойти солнце. И не могло, что-то ему мешало. Лучи его были с зеленоватым отливом.

Под восходящим солнцем помещался транспарант: «Подделка билетов Государственного Банка СССР преследуется по закону».

В этой надписи было что-то непонятное, пугающе сладкое. Что это значило, знал загадочный бес-ихтиофаг. Но скрывал и таился.

«При коммунизме денег вообще не будет», – слышал он в детстве. Звучало это как-то неуверенно. Он видел, как взрослые прячут деньги.

«Выйди из комнаты!» – говорили ему. И прятали деньги. Или, наоборот, доставали их откуда-то, обдувая от пыли.

Он шел во двор, гладил кору деревьев, нагретую розово-зеленоватым солнцем, чертил носком сандалии на мокрой глине. Или шел в гостиную и подставлял палец под секундную стрелку часов, тикавших на трюмо. Остановленная стрелка бессмысленно вздрагивала. Почти то же самое делали в соседней комнате. Где вытаскивали и пересчитывали деньги.

Деньги были их катехоном. Деньги останавливали время, замораживали его. Замороженное солнце не могло взойти. Замороженная голова вождя, покрытая инеем, застыла в фиолетовой пустоте.

Советские рубли не были символом богатства: не только подделка, но и слишком большое их скопление в чьих-то руках было делом рискованным. И бессмысленным.

Таинственные «билеты» были не для того: они удерживали невидимым пальцем невидимую стрелку.

Позже он обратил внимание на число «1961». Год денежной реформы. Если перевернуть его, будет то же самое. 1961. Точка абсолютного покоя, залипания времени на годе-перевертыше.

В стране это пока не чувствовалось, страна еще рвалась куда-то. В будущее, в коммунизм, в космос, в другое полушарие, пусть даже в виде маленькой карнавальной Кубы. В архитектуре – неоконструктивизм, в мебели – предельная функциональность, точно всё это было временно, всё это собирались вскоре бросить и рвануть куда-то всем скопом, всей страной, в новое небо и новую землю.

А на деньгах время уже застыло и слегка поползло назад. На деньгах уже бугрились те самые декоративные «излишества», с которыми еще вели борьбу. Это было царство тяжелой лепнины, пыльных барельефов и года-перевертня «1961».

В этот год (напоминает кто-то из зала) человек полетел в космос.

Космос оказался одновременно и раскаленным, и ледяным, и зловеще красивым. В нем не было времени. Это было чистое, не тронутое временем пространство. По сути, это и был ад. Время осталось внизу, на Земле.

Фотогеничный улыбчивый парень, которого вытолкнули в космос, вернулся к людям, но продолжал носить в себе, под кителем, рубашкой и майкой, кусочек этого ада. И чем больше он улыбался и старался забыть, тем сильнее разрасталась в нем эта пустота, пустота циферблата с замороженными стрелками. В конце концов он сел в военный самолет, набрал высоту и разбился. Возможно, это не было сознательным решением. Так решила пустота, сидевшая в нем.

«Сидит бабка на Луне: / Чистила картошку. / К ней Гагарин прилетел, / Сыграл на гармошке».

Это пел сосед возле самаркандского дома. И притопывал одной ногой; другую у него отгрызла война.

Чем всё закончилось у бабки с Гагариным, в частушке не сообщалось. Возможно, потешив ее игрой, он взял инструмент и ушел обратно на корабль. На Луне он, в общем-то, и не был: на ней был американец Армстронг. Но вероятность того, что на гармошке играл Армстронг, была еще меньше.

Мальчик стоит на мокрой глине и слушает. Лунная старуха тоже слушает с недочищенной картофелиной в руках.

Он всё еще держит фиолетовую купюру?

Нет, он уже разглядывает доллар.

В 1991 году их факультет посетила группа американских профессоров. Студентов на встречу не звали; он пришел сам и сел сбоку. На него недобро посмотрели, но не выгнали. Встреча уже шла; факультетские преподаватели сидели на ободранных креслах, гости – за столом с виноградом, мухами и чайником.

Он задал с места какой-то вопрос. Кажется, о Фукуяме и его «Конце истории». Американцы потеплели и оживились; декан снова поглядел на него, но промолчал.

После встречи они стояли возле грязно-розового здания факультета и ждали автобус. Сожженный терся возле одного из профессоров, пытаясь общаться. Тот улыбался, задавал простые вопросы, на которые было сложно ответить: о студенческой жизни, о Самарканде, куда их (американцев) возили накануне. Пообещал прислать Фукуяму на английском. Да, будет рад переписке. Прощаясь (подъехал автобус), стал искать, на чем записать имя и адрес. Sorry, он раздал уже все визитки… И записал его на однодолларовой купюре.

В 1991 году стрелка, залипшая тридцатью годами раньше, дрогнула и поползла вперед.

1961-й был годом-перевертышем. 1991-й – годом-палиндромом.

Дар американского профессора, полустертая купюра с лицом однофамильца американской столицы, оказался символичным.

В конце 1991 года Государственный Банк СССР исчез. Вместе с самим государством из трех свистящих согласных и одного альвеолярного.

«Билеты» исчезнувшего Банка еще немного покружились пожухлой листвой над исчезнувшим государством. И тоже исчезли. Их заменили другие, менее интересные для разглядывания. Манаты, сомы, карбованцы, которые до того были лишь, так сказать, псевдонимами рубля. Псевдонимами они, впрочем, и остались – только теперь не рубля, а той самой зеленоватой бумажки с неразборчивым адресом американского профессора.

Начался, как и было на ней обещано, Novus ordo seclorum.

«Что это значит?»

Латынь на философском факультете не изучали.

«Новый порядок веков», – ответил он сам себе года через два, покопавшись в словаре. Латинский, правда, так и не выучил.

«Новый порядок веков» был порядком серо-зеленой мировой реки, сухую каплю которой ему вручили тогда, в 1991-м, у философского факультета.

Он думал, что это откуда-то из Библии. «…И во веки веков».

Нет.

Из Вергилия, четвертая эклога.

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas… Последнее, по песням Кумской Сивиллы, наступает время.

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo… Великий сызнова рождается порядок веков.

Iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna… Возвращается и Дева-Справедливость, возвращается Сатурново царство.

Надпись на чуть помятой банкноте означала возвращение царства Сатурна.

Этот Сатурн, вероятно, и был тем богом, «Гадом», в которого «ви траст». Ему же, вероятно, принадлежал и глаз, подглядывавший сквозь треугольную замочную скважину в небе.

В храме Сатурна в Риме хранилась государственная казна. Среди римских богов Сатурн ведал временем, текучим и всепоглощающим.

Он прочел об этом в черном словаре «Мифы народов мира», том второй, стр. 417. Пока читал, книга лежала на голых мохнатых ляжках, дело было летом. Все знают, что такое ташкентское лето? Кожа, придавленная обложкой, потела.

Он любил это ощущение раскрытого тома, лежащего на голых ногах. Почти так же, как типографский запах новых книг и библиотечный запах старых.

Завершим, дамы и господа, тему денег. Тем более что пальцы устали и пора пить кофе. Те двадцать пять рублей, украденные из тумбочки, не сохранились: поразглядывав, он забыл о них, выронил, они были обнаружены кем-то из домашних и возвращены в семейный бюджет.

А вот доллар уцелел: Сожженный возил его всегда с собой.

Последнее место, где он хранился, был дом на Кар-тойзерштрассе; верхний выдвижной ящик письменного стола. Доллар привлек внимание написанным на нем адресом и был приобщен к делу. Удалось установить и лицо, написавшее адрес. Профессор одного из провинциальных университетов. К тому времени уже покинувший мир и переселившийся, вероятно, в тихий кленовый рай для американских профессоров.

11

Я предложил бы, господа, на время отвлечься от рассказа о Сожженном и прогуляться по городу.

Шпацирен, шпацирен. Что значит (зажимаем нос, чтоб погнусавее): гулять, гулять.

А мы и так по нему гуляем, вы разве не заметили? Пройдя несколько нагретых улиц, мы уже вышли к реке. Чувствуете влажный воздух? Разговор о деньгах затянулся, я решил тихо пройтись с камерой по романтичным переулкам.

«Ненавижу это слово».

Простите?

«Романтичный».

В Германии оно звучит не так пошло… Ну вот и прекрасно. Можно подойти к реке поближе и потестировать рукой воду. Осторожно, не вспугните уток. Можно прилечь на траву. Старые каштаны будут стеречь ваш чуткий сон, коллега.

Как вы думаете, стоит немного рассказать им о городе?

Я думаю, в век Википедии и лоукостеров это бессмысленно. Кому это сегодня интересно? Европа стала общедоступна. К тому же Эрфурт… Смотрите, это белка?

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?