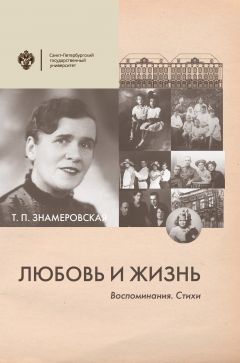

Текст книги "Любовь и жизнь. Воспоминания. Стихи"

Автор книги: Татьяна Знамеровская

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Папа с мамой (ил. 19) были всю жизнь очень любящей парой, и я выросла в условиях этой верной, нежной, преданной любви. Кроме того, мама была матерью по призванию. Она никогда не работала, но все отдавала семье и нам с братом Борисом, названным в память первого жениха. Все, что могла найти и в себе и вокруг, чтобы дать нам образование… Все, что находила в своих представлениях, – порою и сентиментальных, и не лишенных предрассудков, – чтобы воспитать нас морально, этически. Папа был вспыльчив, горяч, вечно деятелен, мама была хозяйственной, домашней, умевшей терпеливо реагировать на папины вспышки, всегда с ним считаться, но вместе с тем многое ставить в результате на своем. У них был культ семьи. И эта атмосфера любви друг к другу, ласки, любви и достаточной требовательности к нам бесконечно много определила в нашем очень счастливом детстве. При том, что я – именно я, – когда выросла, очень во многом внутренне отдалилась и от дома, и от родителей, мы продолжали любить друг друга, а они меня с незаслуженным всепрощением и восхищением. В детстве же все было просто и гармонично. И я навек благодарна им как за безграничную любовь их, так и за то детство, которое они мне дали.

Я едва ли буду дальше, кроме отдельных случаев, возвращаться к своим предкам, к своим родственникам, из которых ближайших, непосредственно связанных с нашей семьей на жизненном пути, я как раз и упустила. Это более обыкновенно и менее интересно, чем «дела давно минувших дней, преданье старины глубокой»{105}105

«Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой» – цитата из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», немного измененная (у Пушкина «преданья»).

[Закрыть]. Решусь добавить к сведениям об этой старине упоминание только еще о нескольких не сохранившихся реликвиях, уже слишком давно утративших всякое реальное значение, а для меня имеющих все же интерес как для историка и искусствоведа. Во-первых, у старшего брата папы – дяди Саши – хранились печать с тем гербом, о котором я узнала в Польше, и, во-вторых, грамота Стефана Батория{106}106

Стефан Баторий – по-венгерски Иштван Батори (1533—1586), король польский и великий князь литовский (с 1576 г.), сын Иштвана IV, воеводы Трансильвании.

[Закрыть], в которой он подписывал назначение какого-то Знамеровского тех времен воеводой завоеванного куска Молдавии. Знала я об этом только от тети Таси. Когда ее уже не было на свете, а дядя Саша умирал в Москве в первой половине 30-х годов, я спросила у него, целы ли эти любопытные исторические «никчемности», которые дедушка вывез из Польши, а сам не имел средств даже для участия в экспедиции Пржевальского. Дядя Саша возмутился (он был добрый, вспыльчивый, живой сангвиник, как и другие его братья) и ответил мне, что я дура и что нелепо было бы хранить такие вещи, от которых можно не обобраться неприятностей, поэтому он все сжег. Серьезность этого я оценила вполне уже через несколько лет, когда без всякой вины погиб в 1938 году младший папин брат – дядя Миша, теперь посмертно реабилитированный. Все они были офицеры старой армии, но дядя Саша после революции занимался уже не военным, а экономически-бухгалтерским делом. Очаровательный же весельчак и шутник дядя Миша (ил. 19, 71), окончивший военную инженерную академию, был гражданским инженером сначала в Ленинграде, а потом в Москве. Ни папа, ни дядя Миша не интересовались стариной в отличие от тети Таси, она мне все рассказывала как интересные романы по секрету, а они даже не знали о существовании подобных реликвий, говорящих, что, видимо, по мужской линии мои предки всегда были военными. Офицером был и второй после дяди Саши брат папы – дядя Володя, но он погиб гораздо раньше моего рожденья, и притом романтически. Любитель выпить, любитель ухаживать за барышнями, он был самый большой гуляка из братьев, – в то время как этот термин неприложим к папе при всей любви его к радостям жизни. По версии, которую я слышала несколько раз в детстве от бабушки, дядя Володя и его товарищ были влюблены в одну и ту же девицу, которая, видимо, не проявляла к кому-либо из них предпочтения, и они считали, что она даст согласие тому, кто первый к ней настойчиво посватается. Так ли это, не знаю, но, конечно, чести девице это не делает. И вот товарищи разыграли американскую, модную в то время дуэль. Жребий вытянул дядя Володя и застрелился. Может быть, истинная причина была и другая, – ведь стрелялись легкомысленные молодые люди из-за дурных болезней… Думаю, что даже папа не знал здесь правды.

И еще упоминание об одной реликвии, а заодно, – чтобы потом не возвращаться к этому, – и о конце бабушки Ольги Ивановны. Когда после революции Гвазда была отобрана, крестьяне этой деревни, любившие дедушку Виталия Ивановича за то, что он, как говорится, даже букашку обидеть не мог, предлагали ему остаться жить у них и обещали, что до конца жизни они о нем будут заботиться. Однако бабушка с дедушкой переехали в свой дом в Воронеже, продали его и купили меньший, который тоже скоро так наполнился жильцами, что уменьшился до трех комнат. В комнате бабушки всегда горела лампадка перед большой не иконой, а в полном смысле этого слова картиной, изображавшей скорбящую богоматерь и имевшую соответствующую латинскую надпись: Матер Долороза{107}107

Матер Долороза – по-латыни Mater Dolorosa, Скорбящая Божия Матерь.

[Закрыть]. Написана она была, как я сказала бы сейчас, в караваджистской{108}108

Караваджистская – художественная манера резкой светотеневой моделировки, получила название по имени Караваджо. Микеланджело Меризи да Караваджо (1571– 1610) – итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII в., основатель реализма в живописи, один из крупнейших мастеров барокко. В числе первых применил манеру письма «кьяроскуро» – резкое противопоставление света и тени.

[Закрыть], несколько жесткой и провинциальной манере, но, как мне помнится, ее принадлежность XVII веку не вызывала сомнений. По семейному преданию, картину привез один из Дегтяревых в первой половине XIX века, офицер, почему-то бывший в Испании и доставший ее там. С тех пор она переходила в семье из поколения в поколение. И то, что бабушка, при ее фанатизме, с почтением относилась к католическому образу и явно даже любила его, кажется мне отголоском той культуры, которую она приобрела в молодости, значительно потом растеряв среди не сплошного, но все же сильно окружавшего ее «Пошехонья»{109}109

Пошехонье – местность по берегам реки Шексна, в России считалась символом патриархальности, отсталости и невежества. В 1946 г. была затоплена водами Рыбинского водохранилища, на берегу которого сохранился г. Пошехонье. (См. также коммент. 60.)

[Закрыть]. Мне тоже нравилась эта картина, и, когда я была в Воронеже последний раз – в 1939 году, – бабушка, видя, что я ею любуюсь, вдруг сказала, что завещает ее мне. – «Неверующая ты, – покачала она головой. – Но все же от тебя икона хоть в музей перейдет, а так и совсем среди непонимающих людей погибнет». – Это очень меня удивило, как и то, что она подарила мне свою библию на русском языке, узнав, как мне нужна она для понимания сюжетов в искусстве. И надпись сделала, будто надеялась, что содержание священной для нее книги повлияет на такую безбожницу, как я. Эта библия со всем прочим пропала у нас во время войны. Но война принесла также одновременную гибель и «Скорбящей мадонне», и бабушке. Когда немцы брали Воронеж, ареной боя постепенно стал тот район, где находился бабушкин дом. В это время она жила только со своей любимой старшей дочкой тетей Шурой. Немцы, врываясь в дома, требовали, чтобы население покинуло и их и город, не мешая военным действиям. Тетю Шуру вытолкали прикладами, несмотря на то что она объясняла неспособность уйти из дома древней старухи-матери. С толпой таких же, как она, тетя Шура должна была дойти до деревни в нескольких километрах от Воронежа, и вернуться обратно ей удалось только тогда, когда город опять был взят нашими. С ужасом обнаружила она, что от их дома, как и от соседних, остались только обгоревшие руины и фундаменты. Бабушка сгорела вместе с домом и, надо думать, считала это последней божьей карой, которую она должна перенести за клятву, когда-то данную и не выполненную в молодости.

…Стеклянная дверь, определенным образом расположенная в коридоре… Когда я говорю о ней маме, она смотрит на меня недоумевающе:

– Ты не можешь это помнить! Это было в первой московской квартире, где жили дядя Саша и тетя Лиза. Мы бывали там, когда тебе был один год…

Но я зрительно помню.

Сами мы в это время жили в Павловской Слободе{110}110

Па́вловская Слобода́ – село в Истринском районе Московской области, административный центр сельского поселения Павло-Слободское. Располагается на правом берегу реки Истры в 17 км к юго-востоку от г. Истры.

[Закрыть], где служил папа в артиллерийской бригаде. Он кончил Артиллерийское Михайловское училище вторым по баллам и имел право идти в гвардию. Но для гвардии не было никаких материальных ресурсов, и он выбрал скромное место в Подмосковье. Здесь, – хотя всю жизнь числилось, что в самой Москве, – я и родилась по старому стилю 1 января 1912 года. Маме стало плохо прямо в гостях, на званом обеде, она поехала домой, и я, не причинив ей особых страданий, стала для нее новогодним подарком. Я помню хранившиеся до последней войны трогательные письма папы и мамы о том, что у них будет ребенок… Мальчик Володя… Забавно, что, не зная об этом, в 9 лет, – когда я безумно захотела быть мальчиком, – я сама себе тоже выбрала имя Володя и даже так подписывалась в письмах.

Первые два с половиной года в Павловской Слободе. И тоже, кроме рассказов взрослых, мои собственные зрительные воспоминания. Я помню, что от входа во двор деревянный одноэтажный дом, где мы жили, стоял справа, а слева была конюшня. У меня до сих пор смутно замирает сердце от того любовного вожделения (первого в моей жизни!), которое вызывало это место. Говорят, что при вопросе, куда я хочу, я отвечала неизменно: «на кунюсню», а когда меня спрашивали, кого я люблю, я говорила одно имя «Новацек». Кто был по национальности этот папин денщик Новак? Может быть, украинец? Я не знаю. Но опять уже я сама, чувственно помню запах конюшни и ласковую морду серой (да, именно серой!) лошади рядом с тоже ласковым «Новачком», которому меня передавали на руки и который, видимо, меня очень любил. Как выглядел он сам, – это унесла память. Смутное воспоминание о елке, когда мне было 2 года, – длинная комната, свечи на елке, музыка в соседней комнате, – теперь я знаю, что это был целый оркестр самых маленьких кантонистов{111}111

Кантонисты – несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, принадлежащие к военному ведомству и обязанные в силу своего происхождения служить в вооруженных силах России.

[Закрыть], – и потом за огромным столом масса мальчиков. Мама всех их посадила за стол вместе с приглашенными офицерскими детьми, и они веселились, вероятно, к моему большому удовольствию от всей этой праздничности. Думаю, что в те времена подобная «вольность» была не совсем обычна, но знаю от бабушки, что дедушка о папе – еще юнкере – говорил: «А ведь Петя у нас с краснинкой».

И еще воспоминание, охватывавшее меня всю жизнь каким-то неизъяснимым ощущением поэзии не только моего детства, но далекого начала жизни вообще: звуки двух модных в то время вальсов «На сопках Маньчжурии» и «Амурские волны»{112}112

«На сопках Маньчжурии» и «Амурские волны» – вальсы, популярные в России в первой четверти XX в. и позже. Первый написал композитор И. А. Шатров в 1906 г., второй – М. А. Кюсс в 1909 г.

[Закрыть]. Я была, по рассказам, так впечатлительна, что с трудом могла рано заснуть. Поэтому няня гуляла со мной перед сном, в то время, когда папа и мама, – видимо, достаточно часто, – проводили вечера в офицерском собрании. Я опять и зрительно, и всем существом ощущаю тихую, пустую вечернюю улицу, почти не освещенную среди деревянных небольших домов. Тихо идем мы с няней, пока не достигаем тоже деревянного и тоже одноэтажного, но большого дома с огромными, как мне казалось тогда, ярко освещенными окнами. И уже издали звуки этих вальсов. Мы стоим против окна, и я вижу, как кружатся пары, офицеры и дамы в длинных платьях. Конечно, я не различаю ничего подробно, но няня говорит: «Посмотри, вот мама кружится тоже. Любит она у нас танцевать». – «А папа?» – «Папа нет. Вот пойдем к другим окнам. Видишь, столики. Это папа в карты играет». И снова укачивающие на сладких волнах звуки этих первых в моей жизни запомнившихся вальсов.

Уже по рассказам знаю, что мама именно в это время была очень хороша, что у нее был постоянный поклонник, красивый офицер Фамишкин, блестящий танцор. И она даже обижалась на папу, что он ее не ревнует, а предоставляет на весь вечер танцам и поклоннику, сам играя в преферанс. Но папа всю жизнь был удивительно уверен в маме, в чем он никогда и не ошибся. Их жизнь представлялась такой идеально счастливой, что она соблазнила даже старого холостяка Михаила Михайловича Сахалтуева жениться на маминой сестре тете Шуре, когда та приехала в гости из Москвы. Только что овдовевшая, красивая, сверхмодная при всех аскетических влияниях бабушки, тетя Шура наслаждалась освобождением от богатого, но настолько не любимого мужа (за которого бабушка выдала свою любимицу), что, по ее рассказам позже, она высовывала мокрую голову в форточку зимой, чтобы получить воспаление мозга и умереть. Однако Сахалтуев (ставший для меня дядей Микой) не приобрел того счастья, которому позавидовал, – тетя Шура, безумно любившая бабушку, никогда не имевшая детей, впавшая с годами в религиозный психоз, никогда не умела любить ни одного мужчину. Помню, что лет в 12 я слышала от нее о ее увлечении перед первым браком одним уланом, который предлагал ей бегство с ним. – «И ты не убежала?» – с возмущением спрашивала я. А она, добрая, безвольная, покорная всю жизнь тяжкой воле бабушки, отвечала только, – глядя на меня с удивлением: «Как ты можешь говорить подобные вещи? Это убило бы бабушку. И потом, какой позор для семьи!»

Некоторые маленькие события приобретают огромное значение в судьбе человека, несмотря на всю свою случайность. Так произошло и в Павловской Слободе, что, конечно, известно мне только по рассказам. Командир бригады, старый генерал, во время учения на плацу потерял свое обручальное кольцо. Он был суеверен, а его старушка жена тем более. Солдатам было велено пройти весь плац строем, перерывая палками песок и гравий. Но кольцо не нашлось. И вдруг через несколько дней папа проходил один здесь же и увидел, как блеснуло что-то под его ногами. Это оказалось то самое кольцо. Что говорить о радости старой генеральской четы! Сам генерал был в таком восторге, что счел это предзнаменованием счастливой папиной жизни и дал слово, что он сделает все от него зависящее, когда представится случай поспособствовать какой-нибудь удаче молодого поручика. Что было еще? Конские скачки, на которых папа дважды брал призы, но которых я зрительно не помню. Может быть, меня и не брали на них, удовлетворяя мою с пеленок проснувшуюся страсть к лошадям ежедневными посещениями конюшни и «Новачка» с серой лошадью. Но до сих пор у меня висит стек с собачьей головой на рукоятке, полученный папой как приз на скачках с препятствиями.

Мне было два с половиной года (ил. 23), когда началась Первая мировая война. Мама ожидала рождения второго ребенка, и папа поселил нас в Москве в большой квартире дяди Саши, служившего в интендантстве, а сам с бригадой отправился на польский фронт. Конечно, смысл происходящего до меня не мог дойти даже в самом детском преломлении. Я помню другое, – уход почему-то от нас на некоторое время очень мною любимой няни и опять зрительно: балкон квартиры, выходивший на Патриаршие пруды, в какой-то мере расположение комнат и красивую обстановку самой квартиры, – во всяком случае, большой, нежных серо-голубых тонов ковер в гостиной. Я бывала в этой квартире и потом, гораздо позже, когда она была коммунальной и переполненной, а сама я кончала школу. Но однажды лет 10 тому назад, проведя в Москве один день от поезда до поезда, летом, я забрела на Патриаршие пруды. Я сразу узнала серый дом на углу Малой Бронной и бывшего Ермолаевского переулка, хотя вспомнить, в которой квартире мы жили, уже не могла. Я села в саду на скамейку, там, где ежедневно гуляла в детстве, и смотрела на черных лебедей, которых в те давние времена здесь не было. К моим смутным воспоминаниям прибавились мелькавшие один за другим рассказы взрослых. Я была большой фантазеркой и очень капризной в тот период. Няня куда-то уезжала, а потом была занята родившимся в начале 1915 года братом, и мама буквально не могла со мной сладить. Я могла устраивать скандалы от того, что у меня «ротик не поет», хватать ножницы, чтобы отрезать себе ресницы, приставать ко всем на балконе, почему, когда смотришь с балкона, оказывается, что «лошадки не на ножках стоят, а лежат на животиках»; я не хотела есть то, что мне давали, и с появившейся у меня картавостью кричала: «Щей-борщов, кипяченого морока в рот не беру!» – Меня наказывали, ставя в угол и еще больше запирая в ванную комнату с маленьким окошком, чтобы я «обдумала свое поведение».

Что я обдумывала, я не знаю, но говорят, что из упрямства я не плакала, а, разговаривая сама с собой, могла любое время просидеть в ванной. Разговоры мои были о сказках, которые мне читали. А чтобы родным стало стыдно за применение ко мне наказаний, я при гостях громко и вызывающе заявляла: «Когда я капизю, меня запирают в ватерклозет», применяя эту ложь к расстройству мамы и к гневу тети Лизы.

Дядя Саша, – добрый, веселый, беспечный, – никогда хорошо не учился, как и дядя Володя, в отличие от сильно разнящихся с ними возрастом папы и дяди Миши. Поэтому дедушка называл двух младших сыновей «улучшенным изданием» своей семьи. Поэтому дядя Саша кончил только пехотное училище, а в интендантство, – по моему мнению, – попал не без стараний тети Лизы, его жены, которую я очень не любила с детства. По женской линии она происходила из Буниных и была отдаленной родственницей поэта; – по мужской линии – от обрусевших польских помещиков Клобуцких, из которых следует упомянуть только ее брата Варгиза, ушедшего из романтических побуждений «спасать буров» и «бить англичан». Там он и погиб. Сама тетя Лиза, – пикантная, нарядная, модная блондинка, – сочетала приветливость и любезность с умением обделывать выгодные делишки, используя даже своих поклонников и флирт с ними. Она вела очень светский образ жизни, и дядя Саша буквально прятался по вечерам в свой кабинет с любимой им губной гармошкой, чтобы избежать шумного общества тети Лизы. И она тоже уделяла внимание моему воспитанию, считая меня недопустимо капризной и своенравной. Утром, когда она намазывала краской брови и должна была ждать некоторое время, раньше чем ее стереть, она приходила в нашу комнату и читала мне длинные, скучные нотации. У меня сохранились зрительные впечатления от этого, но в смысл ее слов я, наверно, и тогда не вникала. Я только заранее говорила мрачно: «Вот идет тетя Йиза с чойными бйовями…», – и ожидала соответствующей проборки. Зато я очень любила дочерей дяди Саши, гимназисток Нинику и Лелику, как я их называла. Они со мной возились, рисовали мне картинки, читали сказки. У них была склонность к детям, и даже к таким капризным, как я. В это время в Москве жила также папина сестра тетя Женя с семьей, и я прекрасно помню, как ее муж дядя Франц (поляк Рачинский) одевал наусники на свои красивые, черные усы. Сохранился рассказ о том, как я учила тетю Женю капризничать: «А ты рожись на пор, бей ногами об пор и кричи громко». – «Ну, вокруг тебя в это время мама танцует, – отвечала тетя Женя, – а кто же будет вокруг меня танцевать?» – «Дядя Фьянц», – заявляла я решительно.

Насколько Знамеровские, – несмотря на флегматичность их матери, – были горячи и нередко далеки от благоразумия, говорит пример тети Жени, хотя внешне она одна была похожа на бабушку, а не на тонко– и удлиненнолицых Знамеровских. Она встретилась с дядей Францем на балу в Воронеже, и между ними вспыхнула мгновенная любовь. Однако он был женат, и хотя давно не жил со своей женой, пребывавшей в Польше, развод с ней был невозможен, – они были католиками. Он пришел к бабушке и дедушке и чистосердечно рассказал обо всем, заявив, что он может в Киеве достать фальшивые документы о браке с тетей Женей и никто не будет знать об этом, так как его первый брак в России никому неизвестен. Тетя Женя не колебалась. Вероятно, бабушка была в ужасе, а дедушка одобрил все махинации, ведущие к счастью влюбленных. Они действительно очень любили друг друга, дядя Франц работал в Москве по какой-то «штатской» линии и у них были две дочки-гимназистки и младший сын Володя. Я обожала его в те времена, – никто не играл со мной так бурно и весело, как он, да еще с великолепной шотландской овчаркой, счастливым владельцем которой он был и на которой я могла ездить верхом. Известно, как тянуло поляков в Польшу, по которой тосковал и дядя Франц, не имея возможности со своим фиктивным браком увезти туда тетю Женю. Когда же после революции Польша отделилась, он со всей семьей бросился туда. Конечно, все связи с ними были потеряны. Но Ниника, вышедшая в 1919 году за латыша и уехавшая с ним в Ригу, тоже оказалась за рубежом и уже после присоединения к нам опять Латвии мы узнали, что старики Рачинские умерли до войны, а дети и внуки все в войну погибли. Володя, – как и два двоюродных брата Павлуши от его тети, вышедшей до революции замуж за юриста в Белостоке, – были голубыми уланами. Может быть, они даже знали друг друга… Но Володя в самом начале войны попал в плен к немцам и в немецком лагере нашел свой ранний конец.

Конечно, большим событием в нашей семье было появление моего брата Бори. Но это событие не вызвало во мне никакого восторга. Во-первых, тут играли роль, видимо, и эгоистические соображения. Я перестала быть центром внимания. Во-вторых, он плакал ночью, а я плохо по-прежнему засыпала, повторяя без конца свои дневные впечатления, начиная хотя бы с лежащих «на животиках» лошадок. И то, что мне мешал детский плач, приводило меня в неистовство. В-третьих, у меня на всю жизнь сохранялась нелюбовь вообще к «младенцам», просто даже брезгливое к ним отношение. Это проявилось уже тогда. Надо сказать, что я по существу мало менялась в жизни, отличалась удивительным постоянством, хотя некоторые мои черты просто перерастали в новые, но имевшие те же корни. Так было и тут. По ночам я кричала: «Выкиньте за окошко этого мальчишку, он мне совсем спать не дает». Когда мне говорили: «Ну поцелуй братика! Посмотри, какой хорошенький мальчик, и весь в кружевах». – И я не хотела к нему даже приблизиться, заявляя с гримасой: «Он слюни пускает, и от него плохо пахнет». – Приехавшей в гости из Воронежа бабушке я потихоньку внушала: «Увези ты его, пожалуйста, с собой. Всю жизнь он испортил с тех пор, как появился». И так продолжалось не меньше, чем два года. Только тогда я признала Борю, ставшего удивительно хорошеньким, добрым, мягким мальчиком, нежно меня любившим, несмотря на то что и тогда я его постоянно обижала. Когда мне было 4–5 лет, меня за мои выходки и упрямство наказывали уже не ванной комнатой, а собирали в узелок кое-какие мои вещички и выгоняли за дверь квартиры, говоря: «Нам не нужна такая дочка. Уходи, куда хочешь». – Конечно, уйти мне было некуда, и я упрямо, молча сидела на ступеньках лестницы иногда час или два. Но все это кончалось такими слезами Бори, всерьез принимавшего мое изгнание и все мне прощавшего, что меня возвращали домой, приговаривая: «Только брата своего благодари, что мы тебя пускаем обратно». Все это, однако, было уже не в Москве, а в Киеве.

Чтение мне стихов и сказок уже в самый ранний период было для меня наслаждением, и я очень многое знала на память, не страдая в то время застенчивостью и любя говорить стихи сама в чрезмерных количествах. Говорят, что однажды в 3 года я была приглашена на елку к знакомым, где я среди детей оказалась самой маленькой. Все выступали под елкой со стихами, но мне эта честь не была предложена. Тогда я, к невероятному конфузу мамы, сама выдвинула стул к елке, села на него и решительно заявила: «А теперь стихи буду говорить я», – изложив залпом очень большую часть своего запаса. И еще один эпизод, много раз мне уже взрослой рассказывавшийся: вечером меня везли откуда-то из гостей на извозчике по Невинскому бульвару, и вдруг я стала кричать, чтобы извозчик остановился и мы пошли по бульвару пешком. Когда меня попытались не только урезонить, но и выяснить основания моей причуды, оказалось, что я хочу погулять по этому знакомому мне мосту. – «Но ведь ты постоянно гуляешь здесь с няней днем», – было мне сказано. – «Потому-то я и хочу погулять сейчас, – ответила я. – Ведь ночью, при луне я здесь никогда не гуляла».

* * *

Московский период моего детства неожиданно кончился в начале 1916 года. В Киеве открылось новое Николаевское артиллерийское училище, и папа был переведен туда с повышением в капитаны адъютантом начальника школы. Такой неожиданный перевод с фронта, во время войны, молодого офицера в тыл представляется на первый взгляд чудом или какой-то необычайной случайностью. Между тем это было последствием той находки генеральского обручального кольца, о которой я уже писала. Начальник нового училища оказался другом суеверного старичка-генерала – папиного начальника, – и, когда он стал подбирать себе штат для нового училища, тот настоятельно рекомендовал ему папу в адъютанты. О полутора годах, проведенных на фронте, папа не любил рассказывать, – воспоминания были слишком тяжкие. Помню только, как он, – уже в те времена человек неверующий, – говорил, что у него было суеверное убеждение: если в каком-либо брошенном беженцами месте он возьмет хоть самую ничтожную вещь, он будет ранен или убит. И это в то время, когда не только солдаты, но и офицеры брали себе то, что им нравилось, в опустевших польских домах, поскольку все равно добро должно было погибнуть.

Итак, мы вместе с няней переехали в Киев. В 1956 году я, будучи в Киеве, съездила в артиллерийское училище. Конечно, внутрь я попасть не могла, но пыталась связать детские воспоминания с настоящим, побродив около ограды. Почувствовала я, однако, только различие, а не сходство, так все изменилось за протекший срок. Между тем детские воспоминания этого времени у меня уже для моего возраста очень отчетливы. Слившееся сейчас с городом, училище стояло за городом. До него доходил трамвай мимо кадетского корпуса, но в промежутках города еще не было. На просторной территории стояли желтые кирпичные дома, – жилые пятиэтажные один за другим среди зеленых дворов, по системе, аналогичной нынешнему новому строительству. Мы занимали квартиру на последнем этаже с балконом на двор, на котором находились среди прочей зелени теннисная площадка и огромный дуб, окруженный скамейкой. Сюда няня могла меня безопасно выпускать днем играть с другими детьми, о которых особых воспоминаний у меня не сохранилось. Зато я на всю жизнь запомнила, как гусеницы с дуба залезли ко мне за шиворот под платье и я их там раздавила. Чувство отвращения было так велико, что я до сих пор содрогаюсь, когда вижу гусеницу. Помню, как вечером мальчишки-кадеты устраивали фейерверк и как я боялась гулкого лая на лестнице огромного сенбернара жившей в первом этаже семьи Руппинейт, фамилию которых, конечно, знаю уже от родителей. Вечером я с балкона смотрела, как играют в теннис молодые офицеры и юнкера с дамами и барышнями. А в воскресенье огромным удовольствием было «путешествие», как мне казалось, в березовую рощу, расположенную за училищем, пересеченную небольшим оврагом и доходившую до железной дороги. Теперь ничего не осталось от этой рощи, казавшейся мне в детстве такой прекрасной, что любое ее посещение превращалось в праздник. Целью воскресной прогулки или, вернее, ее итогом была железнодорожная будка, где мы пили парное молоко. И это молоко тоже было нектаром, тем более что только кипяченое «мороко» я не брала в рот, и, надо сказать, давно став в еде неприхотливой и некапризной, я и сейчас терпеть не могу молоко кипяченое.

Да, все воспоминания светлые и хорошие. И сама я была не такая уж плохая и капризная. Моя природная вспыльчивость обуздывалась не только наказаниями родителей и ровным характером мамы, но, может быть, больше всего моей няней. Однако раньше, чем говорить о ней, еще несколько слов о нашей кухарке и ее дочках, имеющих весьма немаловажное значение. Зрительно я помню их мать Машу, – еще достаточно молодую, с большим, круглым, черноглазым, украинским лицом, но, увы, совсем не помню девочек, которые уже учились в школе и я часто играла с ними, когда они были дома и не помогали матери. Но что значит играла? Они в мои 4 года научили меня читать. Как это случилось, каков был процесс этого, я не помню. И не помню, почему я не говорила об этом старшим. Сначала, конечно, девочки мне просто читали книжки и мы смотрели картинки. А потом… Этот момент не изгладился. И даже книжку русских сказок вижу, – формат, величину, характер иллюстраций. Вдруг я открыла перед моими родителями книгу и начала читать. По их рассказам я знаю, что они были ошеломлены, потому что я, хотя и водила пальцем по строчкам, читала не по складам. Не бегло, но гладко. Милые девочки! Как они сразу обогатили мою жизнь и придали ей новое направление. Не совсем, конечно, новое, – мне и без того бесконечно читали книжки. Но теперь книжки вытеснили почти все игрушки. Прежде всего кукол. У меня была их масса и с массой разнообразных платьев. По той простой причине, что кукол любила сама мама и любила шить им наряды. Теперь эти куклы лишь радовали порой мой взгляд, чинно сидя в детской на комоде. Одна из них по-прежнему казалась мне самой красивой, но и она не для игры, а для того, чтобы на нее взглянуть. В более «простых» кукол начал играть Боря, проявлявший при его мягком, нежном характере много «девчоночных» склонностей. Так, он любил, чтобы его одевали как девочку, плакал, если мне одевали бусы, а ему нет. Как смешно думать об этом теперь, глядя на большущего сильного мужчину, хотя многие черты характера у него сохранились. И любовь к детям, и способность играть с ними в куклы. А я ведь не любила детей и очень быстро разлюбила кукол. Зато, кроме некоторых игр, как рано для меня дома (вне рощи, вне двора) главным стали книги! Я поглощала их потом все детство и всю юность с ненасытной жадностью (ил. 35–36). И по принципу, в корне противоречащему всем нынешним (да и прошлым!) педагогическим правилам. Мама ничего не запрещала мне читать, и это было так верно. Во-первых, она помнила, что запрещенный плод сладок, помнила о том, как в детстве раньше, чем ей это разрешали, потихоньку, под одеялом, спрятав лампочку, перечитывала именно те романы из домашней библиотеки, которые ей читать не давали; во-вторых, она считала, что, если мне действительно рано читать какую-нибудь книгу, я сама ее читать не буду, – не пойму и не почувствую интереса. Важно только, чтобы я читала хорошую, а не «низкопошибную» литературу, – ни от народной, – сказочной или эпической, – ни от классической литературы никогда вреда не будет. Как я благодарна маме за эту «вольную» установку, уберегшую меня и от лжи тайного чтения, и от узости, от сжатости горизонтов. Притом подобная установка совсем не лишила меня детства, а лишь наивной, ненужной детскости. Нет, я не знала в детстве, – как это сейчас обычно знают, – сколько стоит килограмм хлеба, но я в 10 лет первый раз (пропуская «войну»), а в 12 лет второй раз, даже уже с «войной», от начала до конца читала «Вой ну и мир»{113}113

«Война и мир» – роман Л. Н. Толстого.

[Закрыть]. Не думаю, что от этого я стала хуже и, тем более, глупее.

Няня… теперь я должна рассказать о ней, и то, что знаю, и то, что сама помню, что вспоминается как нечто светлое и теплое, заполняющее большое пространство в детстве. Я даже не знаю, как звали няню, – надо было в свое время спросить маму, но… как всегда это «свое время» было легкомысленно упущено. Она была из деревни, и опять-таки я даже не знаю, была ли она грамотна. Я помню чтение книжек с дочками Маши, но зрительная память никогда не рисует мне няню с книжкой в руках. Муж у нее в прошлом (я думаю, в то время его уже не было на свете) был «мастеровой», как тогда говорили, в Москве и очень пил. При этом с ней обращался, видимо, ужасно. Мама потом рассказывала, что он постоянно бил ее пьяный. У нее были два сына, оба – Пантелеи, потому что родились в одно число, в день св. Пантелея, и сельский священник, не раздумывая, назвал их обоих одним именем. Сама няня называла одного Пантя, другого Пантюша. Когда они выросли, она ушла от мужа, еще до его смерти стремясь добиться, наконец, уважения и независимости. Даже работа няни давала ей это в какой-то степени вообще, а при ее природном уме и сильном характере исключительно. Она так быстро приобрела репутацию няни необыкновенной и умеющей прекрасно воспитывать детей (именно воспитывать!), что, переходя из дома в дом, ставила свои твердые условия. Главное из них заключалось в том, что родители не должны вмешиваться в ее воспитание. Если оно им не нравилось, они должны были сказать ей, и она уходила к другим. Впрочем, таких случаев, видимо, не было. Думаю, что впечатление, произведенное на нее самими родителями, имело большое значение при ее решении остаться в том или ином доме. Выбор же у нее всегда был в Москве, причем главным образом в офицерской среде, где она приобрела высокую репутацию в наиболее интеллигентных духовно кругах. Никакого баловства сверх ею допущенного, ни одной лишней конфеты родители не имели право дать ребенку без ее разрешения. Я помню, что она была уже старенькая, худая, морщинистая, но стройная, быстрая, в длинном темном платье. Она была, несомненно, очень выдержанной и полной скромного достоинства, никогда не повышавшей голоса, не бранившей меня, но и не расточавшей ласки, – теплота ее чувствовалась без них, а если порой она их допускала, они превращались в редкостные драгоценности.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?