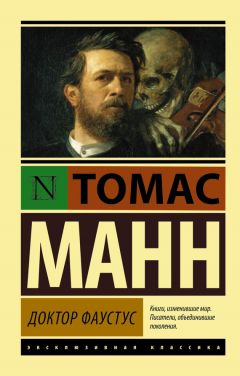

Читать книгу "Доктор Фаустус"

Автор книги: Томас Манн

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

После этих слов Дейчлина все некоторое время молчали. Видимо, в потемках и втихомолку тешились чувством молодости, личной и национальной, проникнутой общим пафосом. В словах «могучая незрелость» для большинства было много лестного.

– Если бы я мог понять, – прервал молчание Адриан, – почему, собственно, мы так уж незрелы, так уж молоды, как ты говоришь, я имею в виду немецкий народ. В конце концов, мы прошли не меньший путь, чем другие, и, может быть, только наша история, то есть то обстоятельство, что мы чуть позднее других объединились и обрели общее сознание, морочит нас идеей юности.

– Нет, не так, – отвечал Дейчлин. – Юность, в высшем смысле этого слова, не имеет ничего общего с политической историей, да и вообще с историей. Она метафизический дар, некая структурность, предназначение. Разве ты не слышал о немецком становлении, немецком странствии, о бесконечном пребывании в пути немецкой сущности? Немец, если хочешь, среди народов вечный студент, вечный искатель.

– А его революции, – с коротким смешком вставил Адриан, – это студенческий разгул всемирной истории.

– Весьма остроумно, Леверкюн, но я удивляюсь, что твой протестантизм позволяет тебе быть таким остроумным. Однако можно было бы и посерьезнее отнестись к тому, что я называю юностью. Быть юным – значит быть первозданным, значит все еще пребывать у истоков жизни, значит иметь довольно силы, чтобы подняться и сбросить оковы отжившей цивилизации, отважиться на то, на что у других недостает жизненной отваги, а именно – вновь возвратиться к праэлементам. Отвага юности – это дух того, что зовется «смерть для жизни новой», знание о смерти и новом рождении.

– Разве все это такое уж немецкое? – осведомился Адриан. – Новое рождение когда-то называлось rinascimento и имело место в Италии. А «назад, к природе» впервые было нам рекомендовано по-французски.

– Первое было лишь обновлением культуры, – парировал Дейчлин, – второе – сентиментальной пасторалью.

– Из пасторали, – упорствовал Адриан, – вышла французская революция, а Лютерова Реформация была только ответвлением Ренессанса, его преломлением в религиозном сознании.

– В религиозном сознании – то-то оно и есть. А религиозное мышление нечто совсем иное, чем археологическое обновление или общественный переворот. Религиозность – пожалуй, это сама юность, отвага и глубина жизни отдельного человека, воля и способность к действию, естественность и демоническое начало бытия, и Кьеркегор вновь довел это до нашего сознания, заставил нас всем существом это почувствовать и усвоить.

– Так ты религиозность считаешь именно немецким даром? – полюбопытствовал Адриан.

– В этом смысле, который я ей придал, в смысле спонтанности юности духа, веры в жизнь, в Дюрерова всадника рядом со смертью и диаволом – безусловно.

– А Франция, страна соборов, король которой именовался христианнейшим королем, Франция, давшая миру таких богословов, как Боссюэ, как Паскаль?

– Это было давно. Франция по воле истории уже веками является поборницей антихристианства в Европе. У Германии миссия прямо противоположная, ты бы знал и чувствовал это, Леверкюн, если бы не был Адрианом Леверкюном, иными словами: слишком холодным, чтобы быть юным, слишком разумным, чтобы быть религиозным. С таким разумом можно далеко пойти и в церкви, но не в религии.

– Вот и спасибо, Дейчлин, – рассмеялся Адриан. – «На добром немецком языке и безо всяких околичностей», как сказал бы Эренфрид Кумпф, ты неплохо меня отделал. Сдается мне, что и на церковном поприще я уйду не слишком далеко, но, разумеется, не будь церкви, я бы не сделался богословом. Нет, я отлично знаю, что лишь самые способные из вас, лишь те, что читали Кьеркегора, правду, в том числе и этническую, целиком перелагают в область субъективно-индивидуального и отвергают понятие паствы. Но что касается меня, то я не могу сочувствовать вашему радикализму, которого, безусловно, надолго не хватит, ибо он – своего рода студенческая вольность, так же как не могу сочувствовать и вашему кьеркегоровскому отделению церкви от религии. В церкви, даже при нынешнем ее состоянии, – обмирщенной и обуржуазившейся, – я усматриваю единственный оплот порядка, институцию, объективно дисциплинирующую, способную удерживать в должном русле нашу религиозную жизнь. Без церкви она впала бы в субъективно-индивидуалистическое одичание, растворилась бы в непроглядном хаосе, превратилась бы в мир фантастических ужасов, в бескрайнее море демонии. Отделение церкви от религии равнозначно отказу от различения религиозной жизни и безумия…

– Вот это хватил! – воскликнуло несколько голосов.

– Он прав, – решительно заявил Маттеус Арцт, «социал-Маттеус», как его прозвали, ибо социальное было его страстью, он был христианский социалист и при каждом удобном случае цитировал сентенцию Гёте о том, что христианство было политической революцией, ошибочно сделавшейся революцией моральной.

Политическим, любил говорить он, вернее, социальным, христианство должно сделаться опять; это-де лучшее и единственное средство дисциплинировать религиозную жизнь; иначе ей грозит опасность вырождения, о которой сейчас говорил Леверкюн. Религиозный социализм, социально окрашенная религиозность, религия, увязанная с социальными задачами, – в этом все дело. Сопряженность с божественным началом должна совпасть с началом социальным, с великой задачей, поставленной перед нами Богом, – с задачей совершенствования человеческого общества.

– Верьте мне, – заключил социал-Маттеус, – все сводится к тому, чтобы возник сознательный народ-промышленник, интернациональная промышленная нация, которая сумеет создать всеевропейское общество, единый идеальный экономический организм. В нем будут сосредоточены все животворные импульсы, уже и сейчас существующие в зачаточном состоянии, импульсы, способные не только технически осуществить новый хозяйственный уклад, не только радикально оздоровить людские взаимоотношения, но и обосновать новый политический порядок.

Я передаю речи этих молодых людей так, как они произносились, со всеми выражениями, заимствованными из академического жаргона, о напыщенности которого юные ораторы ни в малой степени не подозревали; напротив, они пользовались им с удовольствием, непринужденно и непретенциозно перебрасываясь претенциозно-ходульными словечками. К примеру: «натуральная сопряженность с жизнью», «теономные связи»; все это можно было бы выразить проще, но тогда это было бы уже за пределами их философско-научного языка. Они охотно вопрошали друг друга о «сути вещей», рассуждали о «сакральном пространстве», о «политическом пространстве» и даже «академическом», и о «структурном принципе», о «растяженных диалектических взаимосвязях», об «онтических соответствиях» и так далее. Заложив руки за голову, Дейчлин в данный момент поставил вопрос о генетическом происхождении экономического общественного строя, за который ратовал Арцт. Его основой может быть только экономический разум, и только он один может главенствовать при этом строе.

– Должны же мы наконец уяснить себе, Маттеус, – сказал он, – что общественный идеал экономической социальной организации берет свое начало в автономном просветительском мышлении, короче говоря, в рационализме, не подвластном мощи недоразумных и сверхразумных сил. Ты вообразил, что на основе человеческого разума и здравого смысла можно построить справедливый общественный порядок, причем ты ставишь знак равенства между понятиями «справедливый» и «социально полезный», отсюда, по-твоему, возникнут «новые политические порядки»? Но экономическое пространство нечто совсем иное, чем пространство политическое, и от экономического, социально полезного мышления к исторически-политическому сознанию прямого перехода не существует. Странно, что ты этого не понимаешь. Политический строй обусловлен идеей государства, а государство – это форма власти и господства, ничуть не обусловленная идеей полезности. Оно представляет собой совсем другие качественные величины, чем те, которые понятны представителю фирмы или секретарю профессионального союза, например, честь и достоинство. Для восприятия таких понятий, мой милый, люди экономического пространства не располагают адекватными онтическими представлениями.

– Ах, Дейчлин, что ты несешь! – воскликнул Арцт. – Мы, современные социологи, отлично знаем, что и государство обусловлено функциями полезности. В этом смысл судопроизводства и обеспечения общественной безопасности. Да и вообще мы живем в век экономики, экономика всецело определяет исторический характер нашего времени, а от чести и достоинства государству прока нет, если оно не способно разобраться в экономической ситуации и руководить ею.

С этим Дейчлин согласился, но отрицал, что функции полезности составляют существо и основу государственности. Исконные права государства зиждутся на его величии, его суверенности, а потому вовсе не зависят от признания его ценности отдельными индивидуумами, ибо эти права, в отличие от всех хитросплетений «общественного договора», существовали и существуют до и независимо от отдельных индивидуумов. Сверхиндивидуальные взаимосвязи столь же первичны, сколь и отдельный человек; экономист потому и не имеет представления о государстве, что не понимает его трансцендентального характера. На это фон Тойтлебен заметил:

– Я в известной мере симпатизирую единству социальных и религиозных воззрений, которое отстаивает Арцт; это лучше, чем полная разобщенность таковых, и Маттеус более чем прав, считая, что все дело в том, чтобы найти правильную их увязку. Но чтобы быть правильной, одновременно религиозной и политической, она должна быть истинно народной, и для меня здесь все сводится к вопросу: может ли возникнуть новая народность из экономического строя? Присмотримся к Рурской области; мы видим там скопища людей, а не завязи новой народности. Войдите в один из вагонов поезда Лейна – Галле. В нем сидят рабочие, очень здраво рассуждающие о тарифной сетке, но не заметно, чтобы они извлекали из общности профессиональных своих интересов энергию, способную обернуться народностью. В экономике открыто царят одни лишь конечные понятия.

– Но ведь и народность – конечное понятие, – заметил кто-то другой, то ли Хубмейер, то ли Шаппелер, точно уже не помню. – Мы как богословы не можем усматривать в народе нечто вечное. Способность испытывать энтузиазм – вещь хорошая, и потребность во что-то верить – для молодежи прямая необходимость. Но в то же время это большой искус, и мы должны очень присмотреться к субстанции новых людских единений сегодня, когда либерализм повсюду отмирает: обладает ли эта субстанция подлинностью, является ли объект, осуществляющий эти единения, чем-то реальным или только продуктом, ну, скажем, структурной романтики, порождающей идеологические объекты номиналистским, если даже не фиктивным путем. Я думаю, вернее, опасаюсь, что обожествленная народность, утопически понимаемая государственность и суть такие номиналистские единения, и исповедовать их, – к примеру, исповедовать идею Германии, – не значит, что мы добились истинного единения, ибо оно не затрагивает субстанцию личности и сосредоточенных в ней качеств. О личности здесь вообще речи нет, и если кто-нибудь восклицает «Германия!» и в этом усматривает идею единения, то он не должен ничего доказывать, ибо никто, включая его самого, не спросит у него доказательств тому, что в нем лично, в качестве его души представлено немецкое начало и что он способен верно служить ему в мире. Это-то я и называю номинализмом, или, лучше сказать, фетишизацией имени, а это, на мой взгляд, уже не что иное, как идеологическое идолопоклонство.

– Хорошо, Хубмейер, – сказал Дейчлин, – все, что ты говоришь, правильно, и я признаю, что твоя критика ближе подвела нас к сути проблемы. Я спорил с Маттеусом Арцтом, потому что мне претит господство принципа полезности в экономическом пространстве, – но я вполне с ним согласен, что теономная концепция как таковая, то есть религиозное начало вообще, заключает в себе нечто формалистическое, беспредметное и нуждается в эмпирически-земном наполнении, в доказательстве его практической применимости, равнозначной богопослушности. Арцт избрал для этого социализм, а Карл Тойтлебен – народность. Это те две концепции, между которыми нам приходится выбирать. С тех пор как ни один чудак не клюет на либеральную фразу, избытка идеологий не существует. Социальное или национальное – других возможностей религиозного послушания и претворения в жизнь религиозных идеалов не имеется. Беда в том, что и та и другая концепция чревата опасностями, и очень серьезными. Об известной, столь часто встречающейся номиналистской бессодержательности пресловутой идеи народности, не затрагивающей субстанции личности, очень хорошо говорил Хубмейер, к этому, для обобщения, надо было бы только прибавить, что мы отнюдь не солидаризуемся с объективным, пусть повышающим интенсивность жизни, коль скоро таковое не имеет значения для становления личности и наблюдается лишь при особо торжественных обстоятельствах, к которым я готов причислить даже фанатическое самозаклание. Ведь истинная жертвенность предполагает наличие двух качественно отличных ценностей, а именно: дела, ради которого приносится жертва, и самой жертвы… Но бывали случаи, когда субстанция личности была насквозь пропитана немецким началом и вместе с тем объективно, хотя и непроизвольно, преисполнена жертвенности, тогда как исповедание народного единения не только отсутствовало, но даже энергично отрицалось, так что трагичность самозаклания как раз и состояла в противоречии между сутью бытия и сутью исповедуемой веры… Но хватит на сегодня разговоров о национальной идее. Что касается социальной, то в ней имеется другая закавыка: ведь если даже в экономическом пространстве все будет наилучшим образом отрегулировано – вопрос о смысле бытия и достойном образе жизни все равно останется открытым. Допустим, что на земле в один прекрасный день установится единое централизованное управление экономикой, полная победа коллективизма будет достигнута, – что ж, тем самым упразднится относительная непрочность человеческого существования, неизбежная при капиталистической системе с ее социальными катастрофами, иными словами: исчезнет последнее воспоминание о бренности человеческой жизни, а вместе с тем и вся духовная проблематика. Спрашивается, для чего же тогда жить?

– Что ж, ты хочешь сохранить капиталистическую систему, дабы поддержать в нас ощущение бренности человеческой жизни?

– Нет, милый Арцт, этого я не хочу, – досадливо отвечал Дейчлин. – Позволь тебе напомнить о трагических антиномиях, которыми полна наша жизнь.

– О них напоминать не приходится, – вздохнул Дунгерсгейм. – Они сами о себе напоминают, и религиозный человек поневоле задается вопросом: правда ли мир – творение всеблагого Бога, и только ли Бога, или же – результат его сотрудничества, не хочу говорить, с кем?

– Хотел бы я знать, – проговорил фон Тойтлебен, – что молодежь других народов тоже лежит вот так на соломе и терзается с проблемами и антиномиями…

– Вряд ли, – с пренебрежением отозвался Дейчлин. – У них в духовном смысле все обстоит куда проще и легче.

– За исключением русской революционной молодежи, – вставил Арцт. – У этих, насколько мне известно, идут беспрерывные споры, полные напряженнейшей диалектики.

– Русские, – сентенциозно заключил Дейчлин, – обладают глубиной, но не формой. Западная молодежь – формой, но не глубиной. То и другое есть только у нас, немцев.

– Ну, это уже чистейший национализм! – засмеялся Хубмейер.

– Нет, лишь преданность идее, – отвечал Дейчлин. – Я говорю здесь только о желаемом. Задача, которую мы взяли на себя, беспримерная и отнюдь не совпадает с тем, в какой мере мы ее выполняем. Сущее и должное разделены у нас большей пропастью, чем у других народов, именно потому, что так велико должное.

– Оставим-ка в стороне национальный момент. Гораздо правильнее увязать всю эту проблематику с существованием современного человека вообще. Нельзя не признать, что, с тех пор как в людях исчезло непосредственное доверие к бытию, которое в былые времена было прямым следствием того, что человек от рождения включался в окружающий его целостный миропорядок, хочу сказать, в миропорядок, проникнутый духом религии и определенным образом устремленный к истине, уяснившейся нам через откровение… с тех пор, повторяю, как рухнуло это целостное мироощущение и возникло современное общество, наше отношение к людям и вещам бесконечно усложнилось, все стало проблематичным и недостоверным, так что поиски истины грозят обернуться отчаянием и отказом от нее. Попытка перейти от всеобщего разложения к заложению основ нового порядка наблюдается повсюду, и если даже допустить, что у нас, немцев, это стремление особенно глубоко и настойчиво и что другие народы не так страдают от своей исторической судьбы то ли потому, что они сильнее нас, то ли потому, что тупее…

– Тупее! – отрезал фон Тойтлебен.

– Это ты так полагаешь, Тойтлебен. Но приписывать себе как нации исключительную остроту и чуткость восприятия всей историко-психологической проблематики и отождествлять поиски нового целостного порядка с немецким началом – не значит ли уверовать в миф сомнительной достоверности и несомненного высокомерия, а именно – в миф о народе с его романтическим культом воина, что уже есть явное язычество, чуть прикрытое христианской фразеологией, и провозглашает Христа «повелителем небесного воинства». Это опасная позиция, открытая демоническим влияниям.

– Ну и что? – спросил Дейчлин. – Демонические силы присутствуют в любом проявлении жизни наряду с упорядочивающим началом.

– Давайте называть вещи своими именами, – потребовал Шаппелер, а может быть, и Хубмейер. – Демоничность ведь по-нашему означает инстинкт. А инстинкты в наши дни тоже используются для пропаганды всевозможных основ единения. Психологией инстинктов хотят приукрасить и старый идеализм, чтобы сообщить ему подкупающую густоту и подлинность жизни. Но от этого такая пропаганда не перестает отдавать шарлатанством.

Здесь я могу только сказать «и так далее», ибо пора уже положить конец воссозданию этого разговора, или, вернее, – такого разговора. На деле он конца не имел и со всеми своими «двухполюсными позициями», «сознательно-историческим анализом», со «сверхсовременными свойствами», «оптической естественностью», «диалектической логикой» и «реальной диалектикой» велся долго, до глубокой ночи – ученый, старательный и безбрежный, чтобы затем уйти в песок, правильнее будет сказать – в сон, к которому нас решительно призвал староста Баворинский, дабы утром, – впрочем, было уже почти утро, – вовремя встать и двинуться в путь. Поистине благодеяние оказала нам добрая природа; наготове у нее был сон, который вобрал в себя и растворил в забвении нескончаемый разговор, и Адриан, давно уже молчавший, поудобнее устраиваясь на своем ложе, в нескольких словах это отметил:

– Ну, спокойной ночи. Хорошо, что можно это сказать. Дискуссии, по-моему, всегда следовало бы вести перед сном, тогда им хоть обеспечен благополучный исход. После отвлеченного разговора бодрствование духа – пренеприятная штука.

– Рассуждение с позиции дезертира, – еще буркнул кто-то, и затем послышался храп, первое умиротворяющее свидетельство возврата к вегетативному состоянию, двух-трех часов которого было достаточно, чтобы вновь придать силы этим славным юнцам для дружного, благодарно-жадного наслаждения природой и непременных богословско-философических дебатов, никогда почти не прекращавшихся, во время которых они друг другу оппонировали и импонировали, взаимно друг друга поучали и поощряли. В июне месяце, когда из оврагов на лесистых возвышенностях Тюрингии неслись пряные ароматы жасмина и черемухи, так хорошо было бродить по непромышленному, вольному, ласковому и плодородному краю с приветливыми деревушками, где в кучку сбивались крестьянские домики старинной стройки, все на одно лицо. После этой земледельческой местности начиналась та, где преимущественно процветало животноводство; мы шли по овеянной легендами тропинке, вдоль гребня, поросшего пихтами и буками, по так называемому Ренштейгу, тянувшемуся от Франконского леса в сторону Эйзенаха, с которого открываются виды на долину реки Верры и где с каждым шагом становится все красивее, величавее, романтичнее, так что речи Адриана о равнодушии юности к природе и о желательности лишь перед сном вести отвлеченные споры здесь, казалось, утрачивали всякий смысл даже для него самого, ибо только мигрень делала его молчаливым; когда же головные боли его не мучили, он живо участвовал во всех дневных разговорах, и если природа и не исторгала у него восторженных возгласов, если он и созерцал ее со своего рода задумчивым спокойствием, то я все же не сомневаюсь, что ее картины, ее широко разлившийся музыкальный строй проникали в его душу глубже, чем в души его спутников, и многие музыкальные образы чистейшей вольной красоты, впоследствии возникавшие в его проникнутых духовностью творениях, заставляли вспоминать об этих совместных прогулках и впечатлениях.

Да, то были до краев наполненные часы, дни, недели. Вдосталь надышавшись чистым горным воздухом, вдохновленные красотою пейзажа и впечатлениями от исторических мест, эти молодые люди высоко возносились мыслью, мыслью избыточно сложной и экспериментальной, как то и подобает в студенческую пору, мыслью, которая позднее, в годы сухой профессиональной жизни, в состоянии филистерства, – пусть даже духовного филистерства, – уже не найдет себе применения. Я нередко наблюдал за ними во время богословско-философических дебатов, и мне представлялось, что многим из них пора кружка «Винфрид» будет казаться самой значительной в жизни. Я наблюдал за ними и наблюдал за Адрианом – со сверхотчетливым предчувствием, что ему она такой, безусловно, не покажется. Если я, не богослов, был только гостем среди них, он, хотя и богослов, был им тем паче. Почему? Увы, я чувствовал, какая пропасть отделяет судьбы этой благородно-взволнованной, ищущей молодежи от его судьбы, понимал всю глубину различия между добротной, даже достойной заурядностью, которой вскоре предстояло от юношеских скитаний и метаний войти в колею пристойно-размеренной жизни, и тем, кому незримая мета никогда не даст свернуть с пути духа и проблемности, пути, что бог весть куда заведет его. Его взор, все его поведение, не знающее братской общительности, его запинки и оговорки, с этими «ты», «вы», «мы», – были для меня, а наверное, и для других, свидетельством, что он и сам предчувствовал обособленность своей судьбы.

Уже в начале четвертого семестра я понял по некоторым признакам, что мой друг еще до первого экзамена оставит богословский факультет.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!