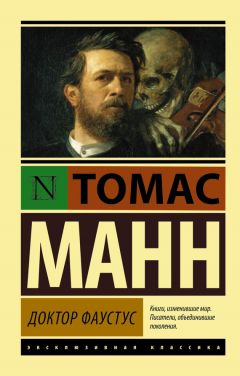

Читать книгу "Доктор Фаустус"

Автор книги: Томас Манн

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

VIII

Вендель Кречмар, в ту пору еще молодой, лет под тридцать, не более, полунемец-полуамериканец, родился в штате Пенсильвания и там же получил музыкальное образование. Однако его рано потянуло в Старый Свет, откуда происходили его дед и бабка и где залегали его собственные корни, а также корни его искусства. Страннический путь Кречмара, на котором привалы редко длились больше года или двух, привел его к нам, в Кайзерсашерн, где он стал соборным органистом, – но это был только эпизод, которому предшествовали многие другие (Кречмар служил капельмейстером в небольших театриках Германии и Швейцарии) и за которым многие должны были последовать. Он сочинял еще и пьесы для оркестра, а его опера «Мраморный истукан» небезуспешно шла на многих сценах.

Этот с виду довольно невзрачный, приземистый человек с круглым черепом, закрученными кверху усиками и часто смеющимися карими глазами, в которых то отражалась задумчивость, то прыгали веселые чертики, был бы истинной находкой для духовной и культурной жизни Кайзерсашерна, если бы таковая имелась. На органе он играл великолепно, с большим знанием дела, но, увы, можно было по пальцам одной руки сосчитать прихожан, способных оценить его игру.

Тем не менее дневные церковные концерты органной музыки, когда он исполнял Михаэля Преториуса, Фробергера, Букстехуде и, само собой разумеется, Себастьяна Баха, а также всевозможные оригинальные и жанровые композиции промежуточной поры между расцветом Генделя и Гайдна, собирали довольно много народу, а мы с Адрианом никогда их не пропускали. Зато полной неудачей, внешне, во всяком случае, оказались лекции, которые он, нимало этим не огорчаясь, в продолжение целого сезона читал в помещении «Кружка общественно полезной деятельности», сопровождая их фортепьянными иллюстрациями и для пущей наглядности даже чертя схемы на грифельной доске. Неуспех его выступлений объяснялся, во-первых, тем, что наши горожане были полностью непригодны для слушания лекций, во-вторых, темы он выбирал сугубо недоступные и капризно-случайные, в-третьих же, он заикался, и его лекция превращалась в тревожное плаванье меж подводных скал; слушателей попеременно одолевали то страх, то смех, и внимание их обращалось не на смысл его слов, а на боязливо-напряженное ожидание следующей речевой конвульсии.

Заиканием он страдал очень тяжелым и даже необычным. Настоящая трагедия, ибо это был человек большого, мятущегося ума, страстно приверженный к словесному общению. Случалось, правда, что его кораблик мчался по волнам с неимоверной легкостью, казалось бы, преодолевшей роковой недуг, но время от времени он обязательно налетал на риф – и самое страшное, что каждый напряженно ждал этого мгновения, а несчастный Кречмар стоял перед слушателями, как на пытке, с налившимся кровью лицом, все равно мешало ли ему шипенье, похожее на шум спускающего пары локомотива, вырывавшееся из его широко растянувшегося рта, или же единоборство с губным звуком, от которого его щеки раздувались, а губы исходили частым огнем коротких, беззвучных взрывов. Иногда ему вдруг не хватало дыхания, и он начинал ловить воздух воронкообразным ртом, словно рыба, выброшенная на сушу, – причем его увлажнившиеся глаза улыбались, ибо, видимо, он легко относился к своей беде; но это не каждому служило утешением, и в конце концов публику нельзя было винить за то, что она чуралась этих лекций, и чуралась так единодушно, что в партере нередко сидело не более полудюжины слушателей: мои родители, дядя Адриана, юный Чимабуэ, мы двое да еще несколько гимназисток, которые всякий раз хихикали при непроизвольных запинках оратора.

Кречмар даже выказал готовность из своего кармана покрыть расходы на зал и освещение, никак не окупавшиеся входной платой, но мой отец и Николаус Леверкюн договорились с правлением Кружка, что оно возьмет на себя убытки, вернее, откажется от платы за помещение ввиду общественной полезности лекций. Это была дружеская услуга, ибо «общественную полезность» здесь приходилось взять под сомнение хотя бы уже потому, что общество на лекциях отсутствовало, что, повторяю, объяснялось еще и сугубо специальным выбором тем. Вендель Кречмар во главу угла ставил положение (его рот, изначально сформированный английской речью, не раз твердил нам об этом), что суть не в интересе других, а в собственном интересе, иными словами – в том, чтобы пробуждать интерес, – чего можно достичь, если ты сам увлечен предметом; говоря о нем, ты поневоле втягиваешь в круг рассуждений и других людей, заражаешь их и таким образом созидаешь доселе не бывший, не чаянный ими интерес, а это куда достойнее, чем подлаживаться к уже существующему.

К сожалению, наша публика почти не давала ему возможности проверить эту теорию на практике. Зато на нас, считанных слушателей, сидевших у ног оратора в зияющем пустотою старинном зале, уставленном нумерованными креслами, она подтвердилась сполна; мы были захвачены тем, что, казалось бы, не могло захватить нас, и даже ужасное заикание в конце концов воспринимали лишь как интригующие паузы в яростном устремлении его мысли. Когда случалась такая неприятность, мы все вместе ободряюще кивали ему, и кто-нибудь один успокоительно и негромко восклицал: «Так, так!», «Все в порядке!» или «Не беда!». Тут на губах Кречмара появлялась радостная и виноватая улыбка – с запинкой было покончено, и некоторое время речь его текла дальше несколько даже слишком бегло.

О чем он говорил? Этот человек был способен битый час разбирать, «почему в фортепьянной сонате опус 111 Бетховен не написал третьей части», – вопрос, разумеется, вполне достойный рассмотрения. Но вы только представьте себе такой анонс, вывешенный на здании «Общественно полезной деятельности» или помещенный в кайзерсашернском «Железнодорожном листке», и вы невольно усомнитесь, мог ли он возбудить любопытство наших уважаемых сограждан. Ни один из них знать не желал, почему в опусе 111 всего две части. Мы же, явившиеся на вышеупомянутый разбор, разумеется, обогатились ценнейшими сведениями, хотя никогда прежде не слышали сонаты, о которой шла речь. Зато теперь мы ее узнали, и узнали досконально, ибо Кречмар сыграл ее на дрянном, дребезжащем пианино (на рояль Общество не раскошелилось), и сыграл великолепно, прерывая игру, чтобы поведать нам внутреннее содержание сонаты и заодно убедительно и ярко рассказать о житейских обстоятельствах, в которых композитор писал ее и одновременно две другие. При этом лектор еще с язвительным остроумием распространялся о собственном объяснении маэстро, почему он решил отказаться от третьей части, корреспондирующей с первой. На вопрос своего фамулуса Бетховен ответил, что за недосугом предпочел несколько растянуть вторую. За недосугом! И как спокойно он это объявил! Презрение к вопрошателю, заложенное в таком ответе, по-видимому, осталось незамеченным, но самый вопрос вполне его заслуживал. Тут оратор охарактеризовал душевное состояние Бетховена в 1820 году, когда его слух, пораженный неизлечимым недугом, был чуть ли не вовсе потерян и уже выяснилось, что маэстро больше не в состоянии дирижировать своими произведениями. Он рассказал нам, как все настойчивее становились толки, будто прославленный композитор окончательно исписался, будто творческий его дар угас и он, неспособный более создавать крупные произведения, занялся, подобно старику Гайдну, записью шотландских песен, – ведь вот уже сколько лет его имя не стоит под сколько-нибудь значительным музыкальным творением! Однако поздней осенью, вернувшись в Вену из Мёдлинга, где он провел лето, маэстро сел и, как говорится, одним махом, почти не отрывая глаз от нотной бумаги, написал эти три композиции для фортепьяно, о чем поспешил сообщить своему благодетелю, графу Брунсвику, тревожившемуся относительно его душевного состояния. Далее Кречмар заговорил об этой сонате в до-миноре, о том, что очень нелегко понять ее как замкнутое в себе, одушевленное единым чувством творение, почему тогдашним критикам, а впрочем, и друзьям Бетховена, было так трудно разгрызть сей эстетический орешек, все эти друзья и почитатели, продолжал он, оказались просто не в силах перешагнуть вслед за боготворимым маэстро вершину, на которую он в пору своей зрелости возвел классическую симфонию, фортепьянную сонату, струнный квартет, и потому в произведениях последнего периода с тяжелым сердцем усмотрели процесс распада, отчуждения, ухода от привычного, с чем они породнились, некое plus ultra[15]15

Крайность (лат.).

[Закрыть], казавшееся им усугублением и прежде свойственных Бетховену недостатков – чрезмерной склонности к размышлениям и умствованию, избыточного детализирования и ученого музыкального экспериментаторства; временами он-де этим перегружал даже простейшую материю, например тему ариетты в неимоверно долгой вариационной ее разработке, составляющей содержание второй части разбираемой сонаты. И так же, как вторая тема сонаты, проходящая через сотни судеб, сотни миров ритмических контрастов, перерастает самое себя, чтобы наконец скрыться в головокружительных высотах, я бы сказал, уже нездешних или абстрактных, – переросло себя и бетховенское искусство. Из обыденных сфер традиций, на глазах у людей, испуганно смотревших ему вслед, оно взмыло в пределы сугубо личного, в абсолютность «я», изолированного омертвелым слухом от всего чувственного, – одинокий властелин страны духов, откуда веяло чуждыми ужасами даже на преданнейших ему современников, лишь редко, лишь на краткий миг умевших внимать страшным вестям издалека.

– Все это верно, конечно, – говорил Кречмар, – и все же лишь относительно, недостаточно верно. Ведь с идеей сугубо личного обычно связывают идею безграничной субъективности и воли к абсолютной гармонической выразительности – в противоположность полифонической объективности (он хотел, чтобы мы вникли в это противопоставление: «гармоническая субъективность» и «полифоническая объективность»), а такое противопоставление здесь, да и вообще применительно к поздним вещам Бетховена, совершенно несостоятельно. Право же, в средний период его творчество было куда более субъективным, чтобы не сказать личным, чем под конец; в те годы он прилагал больше усилий к тому, чтобы личное начало поглотило все условное, формальное, риторическое, чем так богата музыка, стремился все это вплавить в свою субъективную динамику. К условностям поздний Бетховен хотя бы в пяти своих последних фортепьянных сонатах, при всей единственности, всей неслыханности их построений, относится более мягко и снисходительно. Отъединенная от «я», нетронутая, не преображенная субъективным началом условность в них часто проступает в полной наготе, можно даже сказать, опустошенности, что производит более величественное и страшное впечатление, чем любое самоволие.

В этих произведениях, добавил оратор, субъективное и условное вступают в новую взаимосвязь – взаимосвязь, обусловленную смертью.

На этом слове Кречмар запнулся. Его язык пулеметным огнем обстреливал нёбо, челюсти и подбородок сотрясались в такт этому огню, пока наконец не обрели покоя в гласной, позволившей угадать, что это за слово. А когда оно уже было узнано, оратор не дал его у себя отнять, не позволил, чтобы, как это нередко бывало, кто-нибудь услужливо и весело крикнул его с места. Он должен был сам выговорить это слово и своего добился. «Там, где сошлись величие и смерть, – пояснил он, – возникает склоняющаяся к условности объективность, более властная, чем даже деспотический субъективизм, ибо если чисто личное является превышением доведенной до высшей точки традиции, то здесь индивидуализм перерастает себя вторично, вступая величавым призраком уже в область мифического, коллективного».

Он не спрашивал, понятно ли нам это, да и мы себя не спрашивали. И если Кречмар почитал главным, чтобы мы это слышали, то и мы держались того же мнения. «В свете вышесказанного, – продолжал он, – и следует рассматривать произведение, о котором мы сегодня преимущественно говорили». Тут он уселся за пианино и на память сыграл всю сонату, ее первую часть и необычайно громоздкую вторую; в исполнение он умудрялся вклинивать свои комментарии и, чтобы обратить наше внимание на построение сонаты, еще и пел с воодушевлением, подчеркивая отдельные моменты, что все вместе являло зрелище столь же увлекательное, сколь и комическое, на которое живо отзывалась наша маленькая аудитория. Так как удар у него был очень сильный и в форте он отчаянно гремел, то ему приходилось кричать изо всей мочи, чтобы его пояснения хоть как-то до нас доходили, и петь, до крайности напрягая голос, ибо он во что бы то ни стало хотел еще и вокально оттенить исполняемое. Ртом он воспроизводил то, что играли руки. «Бум-бум, вум-вум! Тум-тум!» – иллюстрировал Кречмар резкие начальные акценты первой части и высоким фальцетом пел полные мелодической прелести пассажи, которые временами, словно нежные блики света, освещают мрачное грозовое небо этой сонаты. Наконец он сложил руки на коленях, передохнул несколько секунд, сказал: «Сейчас оно будет», – и заиграл вариацию, «Adagio molto semplice e cantabile»[16]16

«Адажио очень простое и певучее» (ит.).

[Закрыть].

Ариетта, обреченная причудливым судьбам, для которых она в своей идиллической невинности, казалось бы, вовсе не была создана, раскрывается тотчас же, полностью уложившись в шестнадцать тактов и образуя мотив, к концу первой своей половины звучащий точно зов, вырвавшийся из душевных глубин, – всего три звука: одна восьмая, одна шестнадцатая и пунктированная четверть, которые скандируются примерно так: «си́нь-небе́с», «бо́ль любви́» или «бу́дь здоро́в», или «жи́л-да-бы́л», «те́нь дере́в» – вот и все. Как дальше претворяется в ритмикогармонической и контрапунктической чреде этот мягкий возглас, это грустное и тихое звукосочетание, какой благодатью осенил его композитор и на что его обрек, в какие ночи и сияния, в какие кристальные сферы, где одно и то же жар и холод, покой и экстаз, он низверг и вознес его, – это можно назвать грандиозным, чудесным, небывалым и необычайным, так, впрочем, и не назвав все это по имени, ибо поистине оно безыменно! И Кречмар, усердно работая руками, играл нам эти немыслимые пресуществления, пел что было сил: «ди́м-да-да́» – и тут же перебивал свое пение криком: «Непрерывные трели, фиоритуры и каденции! Слышите эту навязчивую условность? Вот-вот… речь… очищается… не от одной только риторики… исчезла ее… субъективность. Видимость искусства отброшена. Искусство в конце концов всегда сбрасывает с себя видимость искусства. Ди́м-да-да́! Прошу внимания, мелодию здесь… перевешивает груз фуги, аккордов: она становится монотонной, статичной! Два ре! Три ре подряд! Это аккорды – ди́м-да-да́! Прошу слушать, что здесь происходит».

Было неописуемо трудно в одно и то же время слушать его выкрики и сложнейшую музыку. Мы сидели напряженные, всем телом подавшись вперед, зажав руки между коленями, и попеременно смотрели ему то на руки, то в рот. Характерно здесь большое отстояние баса от дисканта, правой руки от левой, а потом настает момент, обостренный до крайности, когда кажется, что бедный мотив одиноко, покинуто парит над бездонной, зияющей пропастью, – момент такой возвышенности, что кровь отливает от лица, и за ним по пятам следует боязливое самоуничижение, робкий испуг, испуг перед тем, что могло такое свершиться. Но до конца свершается еще многое. А под конец, в то время как этот конец наступает, в доброе, в нежное самым неожиданным, захватывающим образом врывается мрак, одержимость, упорство. Долго звучавший мотив, который говорит «прости» слушателю и сам становится прощанием, прощальным зовом, кивком, – это ре-соль-соль претерпевает некое изменение, как бы чуть-чуть мелодически расширяется. После начального до он, прежде чем перейти к ре, вбирает в себя до-диез, так что теперь пришлось бы скандировать уже не «си́нь-небе́с» или «бу́дь здоро́в», а «о́, ты си́нь-небе́с!», «бу́дь здоро́в, мой дру́г!», «зе́лен до́льный лу́г!», и нет на свете свершения трогательнее, утешительнее, чем это печально-всепрощающее до-диез. Оно как горестная ласка, как любовное прикосновение к волосам, к щеке, как тихий, глубокий взгляд, последний взгляд в чьи-то глаза. Страшно очеловеченное, оно осеняет крестом всю чудовищно разросшуюся композицию, прижимает ее к груди слушателя для последнего лобзания с такой болью, что глаза наполняются слезами: «по́-за-бу́дь печа́ль!», «Бо́г вели́к и бла́г!», «все́ лишь со́н оди́н!», «не́ кляни́ меня́!». Затем это обрывается. Быстрые, жесткие триоли спешат к заключительной достаточно случайной фразе, которой могла бы окончиться и любая другая пьеса.

После этих слов Кречмар уж не переходил от пианино к кафедре, он повернулся к нам, сидя на своем вертящемся стуле в той же позе, что и мы, подавшись вперед, с руками между колен, и в нескольких словах закончил свою лекцию на тему, отчего в опусе 111 Бетховен так и не написал третьей части. Впрочем, говорил он, достаточно вам было услышать сонату, чтобы уже самим ответить на этот вопрос. Третья часть? Новое начало после такого прощания? Новая встреча после такой разлуки? Немыслимо! Случилось так, что соната в этой непомерно разросшейся части пришла к концу, к расставанию навеки. Говоря «соната», он имеет в виду не только эту сонату в до-минор, но сонату вообще, сонату как традиционную музыкальную форму. Сама соната как жанр здесь кончается, подводится к концу: она исполнила свое предназначение, достигла своей цели, дальше пути нет, и она растворяется, преодолевает себя как форму, прощается с миром! Прощальный кивок мотива ре-соль-соль мелодически умиротворен проникновенным до-диезом – это прощанье и в таком, особом смысле, прощанье с сонатой, не уступающее по величию ей самой.

С этими словами Кречмар ушел, провожаемый довольно жидкими, хотя и длительными аплодисментами. Ушли и мы, задумчивые, отягощенные новыми знаниями. Многие, как это обычно бывает, разбирая пальто и шляпы и выходя на улицу, словно в забытьи напевали себе под нос то, что отчеканил в их памяти этот вечер, – мотив, составляющий тему второй части, в его изначальном виде и в обличье, какое он принял ко времени прощания, и еще долго, подобно эху, доносилось с отдаленных, по-ночному тихих, гулких улиц городка: «та́к-проща́й!», «та́к проща́й наве́к!», «Бо́г вели́к и бла́г!».

Не в последний раз слушали мы речи нашего заики о Бетховене. Вскоре он опять заговорил о нем – на сей раз лекция называлась «Бетховен и фуга». Я отлично ее помню, помню даже ее анонс и свою уверенность, что она, так же как и первая, не вызовет опасной давки в помещении Общества. Впрочем, наша маленькая компания и от этого вечера получила немало пользы и удовольствия.

– Завистники и враги отважного новатора, – услышали мы, – в один голос твердили, что Бетховен не в состоянии написать фугу. «Нет, на это он не способен», – гласил их приговор, и они отлично знали, к чему клонят, ибо сия почтенная форма тогда еще была в большом почете и ни один композитор не заслуживал снисхождения музыкального судилища, не приходился по душе ни одному монарху или вельможе-меценату, если он не умел отличиться в фуге. Так, например, князь Эстерхази был страстным любителем этого рода искусства, но в до-мажорной мессе, которую написал для него Бетховен, композитор так и застрял на подступах к фуге, что с чисто светской точки зрения являлось неучтивостью, с музыкальной же – непростительным пороком; в оратории «Христос на Масличной горе» элемент фуги и вовсе отсутствует, хотя она и здесь была бы весьма уместна. Столь несостоятельная попытка, как фуга в третьем квартете опуса 59, не могла, конечно, опровергнуть установившееся мнение знатоков музыки, что великий человек плохой контрапунктист, и оно тем более подтверждалось фугообразными местами из траурного марша Героической симфонии и в аллегретто симфонии ля-мажор. И ко всему еще эта заключительная часть ре-мажорной сонаты для виолончели, опус 102, «Allegro fugato»[17]17

«Аллегро фугато» (ит.).

[Закрыть]! Какой тут поднялся крик, какое возмущение, говорил Кречмар. Вся вещь в целом была объявлена путаной и непонятной. А более чем в двадцати тактах, вопили тогдашние музыкальные критики, царит уже такой скандальный сумбур – главным образом из-за чересчур подчеркнутых модуляций, – что неспособность этого человека к строгому стилю можно считать окончательно установленной.

Я обрываю свой пересказ, желая еще раз подчеркнуть, что лектор говорил о вещах, обстоятельствах, о ряде положений искусства, которые находились за пределами нашего кругозора и для нас забрезжили где-то вдали лишь благодаря его затрудненным, прерывистым речам и что мы не в состоянии были его проверить иначе, как по его же собственной, сопровождаемой разъяснениями игре на рояле. Однако воображение наше смутно волновалось, и мы слушали его, словно дети сказку, пусть непонятную, но таинственно обогащающую их трепетные души неясными мечтами и чаяниями. «Фуга», «контрапункт», «Героическая», «сумбур из-за чересчур подчеркнутых модуляций», «строгий стиль» – для нас все это, говоря по правде, было еще сказочной невнятицей, но мы так охотно ее слушали, так широко раскрывали глаза, совсем как дети, внимающие непонятному, неподобающему с куда большим удовольствием, нежели им знакомому, соответствующему и подходящему. Не знаю, поверит ли мне читатель, но только это самый активный, самый горделивый и, пожалуй, наиболее действенный способ познания – предвосхищение знания, рвущееся вперед через зияющие пустоты незнания. Как педагогу, мне, конечно, не следовало бы это говорить, но я успел убедиться, что юношество, бесспорно, предпочитает такой способ усвоения; пустоты же с течением времени сами собой заполняются.

Итак, продолжал лектор, считалось, что Бетховен не способен написать фугу, и теперь спрашивается, заключалась ли доля истины в этих злостных толках? По-видимому, он старался их опровергнуть. В последующие свои фортепьянные произведения он вводил фуги, а именно трехголосные: возьмем, к примеру, «Сонату для молоточкового клавиpa» и сонату опус 110 в ля-бемоль-мажор. Однажды он приписал: «С некоторыми вольностями», – давая понять, что ему отлично известны правила, против которых он погрешает. Отчего он пренебрегал этими правилами: из абсолютизма или оттого, что с ними не справлялся, – оставалось спорным. Позднее он создал Большую увертюру-фугу, опус 124, величественные фуги в «Gloria»[18]18

«Слава» (лат.).

[Закрыть] и «Credo»[19]19

«Верую» (лат.).

[Закрыть] из «Missa solemnis»[20]20

«Торжественная месса» (лат.).

[Закрыть]. Наконец-то было доказано, что в единоборстве и с этим ангелом великий человек остался победителем, даже если он и охромел в тяжкой схватке.

Кречмар рассказал нам страшную историю, которая глубоко запечатлела в наших сердцах тягость этой борьбы и образ великого страдальца. Это было в разгар лета 1819 года, в Мёдлинге, когда Бетховен, работая над мессой, приходил в отчаяние оттого, что каждая часть становилась длиннее, чем он предполагал поначалу; тем самым срок окончания работы, назначенный на март месяц следующего года и приуроченный к посвящению эрцгерцога Рудольфа в сан архиепископа Ольмюцского, явно не мог быть выдержан. Два его друга и адепта, заглянув под вечер в мёдлингский дом, узнали, что утром сбежали кухарка и горничная маэстро, так как прошедшей ночью произошла дикая сцена, пробудившая всех и вся в доме. Маэстро работал до глубокой ночи над «Credo», «Credo» с фугой, и не вспомнил об ужине, стоявшем на плите; в конце концов девушек, тщетно дожидавшихся на кухне, сморил сон. Когда в первом часу ночи маэстро почувствовал голод, он нашел их обеих спящими, кушанье же пересушенным, подгоревшим и впал в ярость, тем менее пощадившую уснувший дом, что сам он не мог слышать своих криков.

«Разве не можете вы один только час бодрствовать со мной?» – без умолку гремел он. Но тут речь шла не о часе, а о пяти, шести часах, и разобидевшиеся девушки чуть свет убежали из дому, бросив на произвол судьбы своего буйного хозяина, который ничего не ел уже со вчерашнего обеда. Так, ничем не подкрепившись, он и работал в своей комнате над «Credo», «Credo» с фугой. Ученики его слышали сквозь запертую дверь, как он работает. Глухой пел, выл, топал ногами, трудясь над своим «Credo», и слушать это было так ужасно, что у них кровь застыла в жилах. В миг, когда они, потрясенные до глубины души, уже собрались удалиться, дверь вдруг распахнулась – в ней, точно в раме, стоял Бетховен. Но как он выглядел? Ужасно! Растерзанная одежда, черты лица, до того искаженные, что страшно было смотреть. На них уставились его вслушивающиеся глаза со взором смятенным и отсутствующим; казалось, он только что вышел из смертного боя с целым сонмом злых духов контрапункта. Сначала он нечленораздельно что-то бормотал, а затем стал бранчливо жаловаться на развал в доме – все его бросили, он голодает. Молодые люди пытались его успокоить, один помог привести в порядок одежду, другой помчался в ресторацию и принес готовый обед… Месса была закончена лишь три года спустя.

Мы ее не знали и только в этот вечер о ней услышали. Но кто же станет отрицать, что поучительно и слышать о великом? Правда, многое зависит от того, как о нем говорят. Когда мы шли домой с лекции Венделя Кречмара, нам казалось, что сейчас мы слышали мессу собственными ушами; этой иллюзии немало способствовал и образ измученного бессонной ночью, изголодавшегося композитора в рамке двери, который он так ярко обрисовал.

Вот что рассказал Кречмар о «Бетховене и фуге», и, право же, это давало нам вдосталь материала для разговоров по пути домой, а также для совместного молчания и тихих, неясных мыслей о новом, далеком, великом, что проникло нам в души благодаря этой то беглой, торопливой, то вдруг до ужаса замедленной, спотыкающейся речи. Я сказал «нам в души», но разумел я при этом, конечно, только душу Адриана. Что я слышал и воспринимал, никого интересовать не может.

Как выяснилось из разговора по дороге домой и на следующий день во время перемены, Адриана больше всего поразило различие, проведенное Кречмаром между эпохами культа и культуры, а также его замечание о том, что обмирщение искусства, его отрыв от богослужения носит лишь поверхностный, эпизодический характер. Он был захвачен мыслью, которую лектор не высказал, но зажег в нем, а именно, что отрыв искусства от литургического целого, его освобождение и возвышение до одиноко-личного, до культурной самоцели, обременило его безотносительной торжественностью, абсолютной серьезностью, пафосом страдания; словом, тем, что олицетворило страшное видение – Бетховен в рамке двери – и что не должно стать вечной судьбой искусства, постоянной его душевной атмосферой. И это слова юноши, гимназиста! Почти без практического опыта в искусстве, он фантазировал, так сказать, на пустом месте и по-взрослому мудро говорил о предстоящем умалении нынешней роли искусства, о том, что она сведется к более скромной и счастливой, к служению высшей силе, которая вовсе не должна, как некогда, быть церковью. Чем она должна быть, Адриан сказать затруднялся. Но что идея культуры – исторически преходящая идея, что она может раствориться в чем-то ином, что будущее не обязательно должно ей принадлежать, эту мысль он выловил из рассуждений Кречмара.

– Но ведь альтернатива культуры, – вставил я, – варварство.

– Позволь, – отвечал он, – варварство является противоположностью культуры лишь в системе определенных воззрений, созданной все тою же культурой. Вне этой системы противоположностью будет нечто совсем другое, а может, ее и вовсе не будет.

Имитируя Луку Чимабуэ, я воскликнул: «Santa Maria!»[21]21

Святая Дева! (ит.)

[Закрыть] – и перекрестился. Адриан фыркнул.

В другой раз он высказал следующую мысль:

– Для «эпохи культуры» в наши дни что-то многовато говорят о культуре. Правда? Хотел бы я знать, было ли в другие эпохи, обладавшие культурой, вообще известно это слово, употреблялось ли оно, вертелось ли вечно на языке у тогдашних людей? Мне лично наивность, бессознательность, самоочевидность кажутся неотъемлемыми признаками того явления, которое мы зовем культурой. Нам как раз недостает наивности, и этот недостаток, если можно здесь говорить о недостатке, спасает нас от красочного варварства, которое, бесспорно, уживалось с культурой, даже очень высокой. Я хочу сказать: та ступень цивилизованности, на которой мы стоим, несомненно, весьма похвальная ступень, но так же несомненно, что нам надо изрядно набраться варварства, чтобы вновь обрести способность к культуре. Техника, комфорт – вот что объявляют культурой, а это не так. Не станешь же ты спорить, что в гомофонно-мелодическом строе нашей музыки тоже наличествует состояние цивилизованности – в противовес старой контрапунктически-полифонической культуре?

В таких речах, которыми он дразнил и раздражал меня, многое говорилось с чужих слов. Но Адриана отличала такая манера усвоения, такое личное воспроизведение наскоро схваченного, что его разговоры, хоть и мальчишески несамостоятельные, отнюдь не казались смешными. Он или, вернее, мы долго обсуждали в оживленной беседе и другую лекцию Кречмара, которая называлась «Музыка и глаз», – и тоже, несомненно, заслуживала более обширной аудитории. Как явствует из названия, наш лектор говорил в ней о своем искусстве постольку, поскольку оно обращено к зрению, или заодно и к зрению, что явствует, как он утверждал, уже из того, что музыку записывают с помощью знаков, нотного письма, которое с эпохи древних невм, этих обозначений мелодии штрихами и точками, лишь приблизительно воспроизводивших ее движение, не переставало совершенствоваться и уточняться. Примеры, приводимые Кречмаром, были весьма занимательны и даже льстили нам, ибо создавали видимость интимного общения с музыкой – так общается с живописью растирающий краски юный ученик. Он доказывал, что многие обороты музыкантского жаргона идут не от акустических, но от зрительных впечатлений, от нотных знаков; он говорил о внешнем виде записанной музыки и уверял, что знатоку достаточно взглянуть на ноты, чтобы составить себе исчерпывающее мнение о духе и достоинстве композиции. С ним, например, произошел следующий случай: как-то раз в его комнату, где на пюпитре стояла раскрытая тетрадь с неким дилетантским изделием, вошел коллега-музыкант и еще с порога крикнул: «Что это там у тебя за дерьмо, скажи на милость?» И напротив, какое наслаждение доставляет наметанному глазу оптический образ партитуры Моцарта – ясность диспозиции, прекрасное распределение инструментальных групп, остроумное варьирование четко проводимой мелодической линии. Даже глухой, воскликнул Кречмар, ровно ничего не смыслящий в звуке, не может не радоваться этому прелестному облику партитуры! «То hear with eyes belongs to love’s fine wit»[22]22

Глазами слушать – тонкий дар любви (англ.). (Перевод С. Маршака.)

[Закрыть], – цитировал он шекспировский сонет и уверял нас, что композиторы всех времен тайно вписывали в свои строки то, что предназначалось для читающего глаза, а не для уха. Если, скажем, нидерландские мастера полифонического стиля в своих головоломках строили контрапунктические отношения перекрещивающихся голосов так, чтобы один голос точно повторял другой, если читать его с конца к началу, то вряд ли это имело какое-либо касательство к чувственному звуку; он готов биться об заклад, что лишь очень немногие были способны уловить на слух подобную шутку, скорее она предназначалась для глаз коллег. Так, Орландо Лассо в «Браке в Кане Галилейской» для шести кувшинов с водой использовал шесть голосов, и зрительно это сосчитать легче, чем на слух; а в «Страстях по Иоанну» Иоахима фон Бурка «одному из слуг», тому, что дает пощечину Иисусу, композитором дана только одна нота, тогда как на «двое» в следующей фразе и на «двое с ним других» соответственно приходятся две.