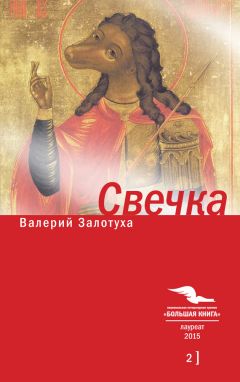

Текст книги "Свечка. Том 2"

Автор книги: Валерий Залотуха

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Разные во всем, монахи оставались разными, даже одинаково до нитки промокнув: на длинном, корявом, как старое дерево, о. Мартирии вода задерживалась в складках одежды, морщинах и волосах, а с круглого и гладкого, как резиновый мяч, о. Мардария она быстро стекала.

Игорёк не знал (да он тогда ничего не знал!), что в тот день церковь праздновала Крестовоздвижение.

Хозяин тоже этого не знал, откуда ему это знать, но наследственный инстинкт закоренелого атеиста подсказывал, как крестовоздвижение превратить в крестопоношение. Это был его личный праздник. Челубеев и выглядел празднично, вырядившись в длинную, до щиколоток, плащ-палатку, а на голову водрузив новомодную, с высокой тульей, как у американцев, упрятанную в целлофановый пакет на резиночке форменную фуражку. Хозяин не стоял на месте, а прохаживался взад-вперед, невидимо перебирая под плащ-палаткой ногами, отчего двигался плавно, словно исполнял лирический танец из репертуара ансамбля «Березка». В опущенной руке Челубеев держал ярко-красный матюгальник, который он время от времени прикладывал ко рту и обращался к зэкам, комментируя происходящее. Искаженный голос был неузнаваем, но интонация оставалась челубеевской: властной, победной, глумливой.

Зэкам не нравилось, когда Хозяин подобным тоном с ними общался, – досадовали и злились, зато когда с другими – слушали с удовольствием. И все бы совсем хорошо, если бы не тоска в небе и тоска в брюхе – дождь во время обеда, но Хозяин об этом словно забыл и говорил с упоением:

– Тут к нам приехали два дяденьки, одетые тетеньками. (Пауза.) Мы их не звали, они сами пришли. (Пауза.) Ну что ж, мы гостям рады. Тем более что они с подарком! (Пауза.) А что ж это за подарок? (Пауза.) А подарок этот – крест! Я говорю: тетеньки, то есть дяденьки, вы адресом ошиблись, у нас здесь не кладбище, а исправительно-трудовое учреждение! Что-что? – Хозяин повернулся к о. Мартирию, который заговорил с нетерпеливым видом, оспаривая какое-то утверждение. – Имеете что-то сказать? Говорите, говорите, мы послушаем! – А сам прячет матюгальник за спиной.

Монах громко заговорил, но из-за удаленности, шума дождя и ветра его никто не слышал.

Да и не слушал.

Слушать надо было Хозяина.

Его и слушали.

И смеяться там, где он делал паузу.

И смеялись.

Монахи были обречены со своей затеей, понятной без объяснений, – они собирались водрузить в зоне крест.

Может быть, даже кое-кто из зэков ничего против этого не имел, потому как сам носил крестик, нательный или наколотый, но Хозяин не хотел, и этого было достаточно.

О. Мартирий долго что-то говорил, пока в строю не загудели и не засвистели. Монах замолчал, и на авансцену вновь выступил со своим танцевальным номером Челубеев.

– Перевожу с русского на русский. (Пауза.) Незваные гости хотят поставить свой символический крест на самой высокой точке вверенного нам исправительно-трудового учреждения. Во-он там, – он указал пальцем на островерхую крышу солдатской чайной. – Мы с вами собирались устроить там спортивный зал. (Пауза.) Со спортивными снарядами и тренажерами. (Пауза.) И с сауной! (Большая пауза.)

Если во время первой части монолога Хозяина каждую паузу заключенные заполняли своим смехом, то во время второй возмущенно гудели. Никто не давал им на этот счет распоряжений, зэки сами понимали, когда смеяться, а когда возмущаться. Хотя про себя многие возмущались как раз в адрес Хозяина: чем на тренажеры деньги тратить, лучше увеличил бы пайку, а в сауну для зэков не верил никто.

– Что-что? – Челубеев повернулся к монахам, приложив к уху ладонь. – Понял, перевожу дальше. Ну, в общем, они ищут ду… (пауза) добровольца, который этот крест на себя возьмет. И его во-он туда поставит…

Пауза возникла сама по себе, без хозяйских намеков, сама по себе она стала заполняться смехом, и этот смех был не деланный на заказ, а искренний уже, от всей обозленной зэковской души.

По всей видимости, каждый из тысячи стоявших под дождем заключенных представил, как он сейчас с мокрым тяжелым крестом ползет по крутому скату крыши, но еще более смешной представлялась жизнь, которая после этого у него здесь наступит, и, представляя ее себе, зэки смеялись уже до слез…

И именно тогда, в тот самый момент, когда, голодные, мокрые, злые, они забыли о еде и дожде и от смеха подобрели, когда Хозяин почувствовал себя отмщенным за отобранную и попранную попами «Пионерку», когда, кажется, сами монахи уже не верили, что им удастся отпраздновать Крестовоздвижение воздвижением в зоне креста, из строя вышел Игорёк и, сутулясь, зашагал к эпицентру готовящегося взрыва.

Он один не смеялся в строю, досадуя и злясь на всех, а главным образом, на себя за то, что не вздернулся и не избавил себя от этого бессмысленного и тоскливого мероприятия.

Он ничего никому не хотел доказывать и не собирался никого наказывать, ему были одинаково чужды и безразличны Хозяин, зэки, монахи, и к кресту он испытывал то же отношение, какое испытывал к торчащей на вершине чайной бурой пятиконечной звезде – то есть никакого, ему просто хотелось, чтобы все это скорее кончилось.

Смех за спиной стремительно стихал, те, кто не знал Игорька, спрашивали о нем, а те, кто знал, отвечали, что это Зуек из 8-го отряда.

Он не успел доложить Хозяину о себе: прищурив один глаз, Челубеев включил свою суворовскую память и сказал:

– Осужденный Зуйков Игорь Иванович, 8-й отряд?

Игорёк кивнул.

– Ну и что, хочешь сказать, что ты возьмешь его сейчас на горбушку и полезешь с ним туда? – не называя крест крестом, Марат Марксэнович указал сперва взглядом на крест, а потом на вершину чайной. Он был еще полон победного куража, но растерянность в глазах уже появилась.

Игорёк кивнул еще раз.

– Так-так… – Хозяин качнулся с носков на пятки. – Хорошенько об этом подумал, осужденный Зуйков?

– Подумал, – кивнул Игорёк.

– Последний раз подумай.

Игорёк кивнул последний раз.

Монах-толстяк смотрел на него недоверчиво, монах-великан испытывающе.

– Ну что, взяли? – предложил им Игорёк задорно, с некоторой даже глумливостью, которая, видно, передалась от Челубеева.

О. Мартирий почувствовал это и мгновенно прореагировал:

– Сам возьмешь! – пробасил он строго и угрожающе, и Игорёк впервые поразился суровости монашеского взгляда.

Он не раз переживал потом это чувство: делаешь, стараешься, а в ответ получаешь этот тяжелый взгляд. Однажды, когда ценой неимоверных усилий и непомерных затрат он достал бочку отличной олифы, чтобы проолифить в храме стены, и о. Мартирий так же на него посмотрел, Игорёк не выдержал и буркнул недовольно:

– Могли бы и спасибо сказать.

– Не спасибо, а спаси, Господи! И не мне делаешь – Богу! – прорычал монах, и если бы на загривке у него была шерсть, то она наверняка бы поднялась.

Крест был неподъемно тяжелым.

– Из какого он дерева сделан? – растеряно, на подламывающихся ногах спросил Игорёк и тут же получил ответ:

– Из железного!

Стоя под дождем на плацу, Игорёк не представлял себе своей будущей жизни, более того – он ее не хотел.

Монахи были непонятны Игорьку издали, а вблизи еще и неприятны: толстяк все время бормотал что-то, а великан смотрел зверем. И тогда Игорьку пришла в голову светлая мысль, и он очень этой мысли обрадовался: забраться на крышу и вздернуться там у всех на виду, благо, прячась за пазухой, кусок шнура оставался на шее.

– Запомни Зуйков, если с тобой что случится, я не отвечаю, – напомнил Челубеев, все больше теряя лицо.

– Бог ответит, – успокоил его о. Мартирий.

– У-у-у-у, – протянул Челубеев пароходным гудочком и, как пароходик, поплыл в сторону.

А они остались втроем.

– Ему бы помощника-нат, один не справится-нат, – испугано глядя на о. Мартирия, проговорил о. Мардарий и, услышав впервые мардариевское «нат», Игорёк подумал, что это какое-то короткое церковное ругательство, вроде тех, какие прибавляют зэки в разговоре чуть не к каждому слову.

Но великан словно не слышал, испытующе глядя на Игорька.

– За что сидишь?

– За разбой.

– Разбойник, значит? Это хорошо.

Монахи многозначительно переглянулись, и Игорёк тогда не понял, почему разбойник – это хорошо.

– Крещен?

– Да. – Это была правда. Цыган Гришка крестил всех своих детей, а заодно и детей беспутной Зинки.

– Крест носишь? – монах спросил это, увидев край шнурка на Игорьковой шее.

Тот молчал. О. Мартирий протянул руку и вытянул на свет из-за пазухи метровый кусок шнура.

– Где же крест твой?

Большой монах не понял, и толстяк тоже, да откуда им было знать, что это удавка?

Игорёк неопределенно пожал плечами, и вдруг ноги его окончательно подломились, и, не понимая почему и как, он оказался стоящим перед монахами на коленях.

Толстяк всхлипнул и стал торопливо креститься, а великан нахмурился.

– Перед Богом падать будешь. А сейчас вставай! – грозно приказал он, и Игорёк послушно поднялся.

Монах-великан расстегнул верхнюю пуговицу на своем подряснике, снял с себя через голову большой медный крест на сером суровом гайтане, надел его на Игорька и с силой запихнул за ворот.

– Теперь точно не упадешь… Понесли… – Монах взялся за основание креста, Игорёк за вершину, и они направились в сторону чайной.

Рядом, с мотком альпинистского шнура в руках, семенил сопя о. Мардарий.

– Запевай отец, не молчи, – обратился великан, и толстяк запел высоко и неожиданно красиво:

– Кресту-у Твое-му поклоняемся Влады-ы-ыко и Свято-ое Воскресение Твое Сла-а-авим!

Железо крыши было крашено суриком, грязным и шершавым, и, перебираясь по нему на четвереньках, а иногда и распластываясь, Игорёк вспомнил свой ночной сон про червяка и понял, что не упадет. И даже когда его, стоящего на коньке, стал хлестать и толкать налетевший вдруг ветер, – не испугался, вытащил из приваренной на коньке трубы большую деревянную звезду и без раздумий бросил ее вниз. Косо спланировав, она беззвучно раскололась на асфальте.

Тысяча рож с разинутыми пастями стояли внизу и не замечали, что в них заливается дождевая вода.

Игорёк засмеялся незнакомым смехом.

Своим основанием крест встал в трубе на удивление плотно, как будто строители солдатской чайной предвидели такой поворот событий.

Челубеев опомнился поздно, когда крест уже воцарился над «Ветерком», он замахал руками, закричал что-то командирам отрядов, и нестройными колоннами, с повернутыми назад головами зэки отправились в столовую…

…Вспоминая этот, без сомнения, главный день в своей жизни, всю его последующую жизнь перевернувший, Игорёк не заметил, что стоит у пустой беленой кирпичной стены своего храма, а увидев ее и осознав, что это стена, опустился на колени.

Нередко после воскресной службы, проводив монахов в обратный путь, община собиралась в трапезной за вкусным чайком с халвой и вела неспешные и сладкие разговоры о Боге, о том, кто как Его видит. Кто видел Бога во сне, кто отраженно, в каких-то намеках – в природе, детях, матери, но все так или иначе видели. Игорёк в тех разговорах не участвовал, а когда спрашивали – отмалчивался. Он не видел Бога не только во сне, но и в своих бесчисленных наркотических галлюцинациях не встречал ни разу, что же касается природы, то Игорёк ее не замечал, детей презирал, мать ненавидел.

Но при этом имел свое представление о Боге, и представление то было конкретным и твердым.

Стена.

Которую не пробить, не обойти по периметру в поисках прохода, тем более что никакого прохода нет, и не только перелезть через нее невозможно, но и подойти близко нельзя, хотя никакой смертельно предупреждающей надписи, как у них в зоне, на этот счет нет.

Не написано, а нельзя.

Непреодолимо высокая, бесконечно длинная, непробиваемо толстая, глухая и безмолвная стена – так Игорёк видел Бога, и видение это было с ним всегда, с того самого момента, когда еще в раннем детстве от кого-то из цыган услышал это короткое непонятное слово.

– Бог!!! – сдавленно закричал Игорёк, и из глаз его брызнули слезы. – Я жить хочу, понимаешь, Бог?! Не как эти – в раю, после того как им головы поотрубали, не там и тогда, а здесь и сейчас! Здесь и сейчас! Не после смерти, а при жизни – жить. Разве это грех, Бог?

Игорёк говорил так, словно рассчитывал наконец пробить стену, заставить ее ответно говорить, но она оставалась непробиваемой и продолжала молчать, и Игорёк понял, что это бесполезно, и, согнувшись в поясе, как от боли, повалился в отчаянии на бок, и следом большая праздничная свеча гулко стукнулась о дощатый пол и погасла.

Стало темно.

Игорёк застонал, закряхтел, заныл, лежа на боку, все больше сжимаясь, а потом, горько, жалобно скуля, стал крутиться, скрежеща по полу ногами.

Сначала по часовой стрелке…

Потом против…

Потом замер…

Потом, кажется, заснул.

Глава двадцать вторая. Сила на силу

…А утром совсем распогодилось: не осень – весна, и даже ветерок можно было назвать приветливым. Такой природный катаклизм неприятен и даже мучителен для человеческого организма, потому что сразу обостряются разнообразные телесные хвори, но благотворно действует на душу, взбивая ее, как взбивают пуховую подушку, – из плоской, заспанной, скучной она превращается в пышную, приободренную, задорную.

Чудеса, да и только: ложились спать под седьмое ноября, а проснулись первого мая, а на какой демонстрации веселей?

Ясное дело – на первомайской.

Хотя, сказать по правде, челубеевские Динамиады давно всем надоели, маленький шоколадный кружок в золотистой фольге не являлся тем стимулом, ради которого стоило нарезать на стадионе круги. А тогда – зачем побеждать, зачем врагов наживать, если можно договориться? Сегодня я победил, завтра ты. Все так и поступали, а молодых и борзых одним, редко двумя словами, а то и просто жестом урезонивали старшие товарищи-рецидивисты.

Однако Динамиада-99 оказалась особенной. С самого начала всем было ясно: другой такой не было и не будет.

Невыспавшиеся, но полные энтузиазма с легким привкусом истерии, которая всегда с энтузиазмом соседствует, заключенные ИТУ 4/12-38 рвались в бой, чтобы доказать неведомо кому неизвестно что, чтобы удержать свое право на какое-никакое будущее, которое наверняка не будет лучше прошлого, но хотя бы не было хуже настоящего.

Внешне все было, как всегда: с утра состязались легкоатлеты – бегали, прыгали, передавали эстафетную палочку. Вспотевшие победители смущенно поднимались на фанерный пьедестал почета, неполный, но очень громкий духовой оркестр (Хозяин приказал играть громко) то и дело наяривал туш, на шею чемпионов вешались шоколадные медальки на ниточках, которые чуть погодя самими чемпионами же съедались.

За легкоатлетами шли игровики: волейболисты, городошники, блиц-шахматисты – челубеевские Динамиады охватывали всех со всех сторон, как змеи несчастное Лаокооново семейство, каждый должен был пробежать, прыгнуть, метнуть или хотя бы сделать ход конем, за исключением, разумеется, испорченных.

Эти в соревнованиях не участвовали.

Да и как?

Как вы себе это представляете?

Выделить чушкам на стадионе отдельную беговую дорожку?

А если кто из нормальных зэков на нее забежит?

Или схватит сгоряча из рук пидараса эстафетную палочку?

А о шахматистах и говорить нечего: играть с петухами на одной доске все равно что хлебать с ними из одной миски.

Нет, эти вопросы никогда никем не ставились, да и сам 21-й отряд ни разу по этому поводу не протестовал, хотя спорт любил, твердо зная, кто в «Ветерке» быстрее, выше, сильнее…

Не участвовали, да, зато как болели – изо всех последних не растраченных на спортивных площадках сил!

Хотя и издалека, потому что в день соревнований им всегда находилось какое-нибудь срочное дело по канализационным, ассенизационным ли делам или просто по уборке территории. И в день последней в истории ИТУ 4/12-38 Динамиады (думается, можно уже сказать, что она оказалась последней) петухи счищали с крыши дальняка Спортивный снег, точнее, делали вид, что счищают, на самом же деле – болели. Тем более что счищать было нечего – ночная оттепель, как корова языком, слизала толстую снежную шапку. Все это понимали, но с крыши чушков не сгоняли, не запрещая болеть на расстоянии.

Но знали бы они, как они болеют, забыли, что у неугодников всё не как у людей…

Болели не за – против!

Не победам радовались – поражениям, чужим поражениям радовались вонючки.

Для них в «Ветерке» все – чужие, все – враги, и первыми в этом бесконечном вражеском строю шли, конечно, фашисты, они же православные. И на той последней в истории «Ветерка» Динамиаде, когда кто-то из православных проигрывал, на крыше Спортивного дружно вскидывались руки и раздавалось громкое и радостное «ура», и раздавалось оно то и дело, потому что община храма во имя Благоразумного разбойника проигрывала вчистую. Хотя были среди них многократные чемпионы Динамиад, на хороших-то харчах чего ж не почемпионить.

Взять того же Дурака – в беге на восемьсот метров равных ему не было, но в Динамиаде-99 даже он проиграл. Как будто все сговорились, хотя никто не сговаривался – такой был общий душевный порыв: если на старте появлялся православный, все начинали рвать когти и побеждали православного. А что касается Дурака, то он на своей коронной дистанции споткнулся о чью-то подставленную ногу и растянулся на дорожке, причем так долго лежал, что по нему, как по земле, протоптали железными кирзачами несколько грузных легкоатлетов. И в результате король восьмисотметровки приковылял к финишу последним – весь в синяках и ссадинах.

Отбегав свое и отпрыгав, всё на свете проигравшие, освистанные и осмеянные, православные подсасывались к православным, чтобы вместе допить горькую чашу поражения.

Их, православных, в «Ветерке» оказалось не так уж много, хотя раньше казалось – много, и теперь стало вдруг ясно, почему так казалось. Всегда и везде раньше с ними был Игорёк – лидер, староста, вождь. Как Фигаро – здесь и там, как Шива с восемью руками, как змей Горыныч с тремя головами, он был везде, но сегодня его не было нигде.

Игорёк пропал.

Ночью он не вернулся из храма в Подсобку ночевать, однако и в храме утром его не обнаружили.

Тут же возникли слухи, самые нелепые и невозможные, вплоть до побега. Однако вероятность побега исключили на утренней поверке: когда на фамилию Зуйков никто не отозвался, проверяющий напрягся, но тут же к нему подошел Хозяин, что-то сказал, тот кивнул, сделал в журнале какую-то отметку, и поверка покатилась дальше. Стало ясно: Игорёк – в «Ветерке», но где конкретно, что делает и почему скрывается – никто не знал.

А между тем от старта к старту, от финиша к финишу росло общее напряжение.

На прежних Динамиадах все эти спринтеры и стайеры выполняли роль так называемых разогревающих – малоизвестных музыкальных исполнителей, которые скачут на сцене, прежде чем появится наконец-то объявленная знаменитость, но сегодня не надо было никого разогревать, еще с ночи все были разогреты, и, придя поотрядно в спортгородок, все сразу стали посматривать в сторону силового сектора, где и должно было все окончательно решиться.

Силовой сектор Динамиады-99 выглядел в тот день исключительно красиво и празднично.

К нему вела вчерашняя «гагаринская» дорожка, непонятно как сюда попавшая, а сам силовой сектор представлял собой обтянутое кумачом прямоугольное возвышение, украшенное по углам цветами в горшках. Одним из них был знакомый нам «тещин язык» из челубеевского кабинета, остальные напоминали цветы из бухгалтерии. В небольшом отдалении друг от друга стояли по одной линии два одинаковых конторских стула, и примерно в метре от них, тоже на одной линии, лежали два резиновых коврика, на которых стояли неколебимо две двухпудовые гири, покрашенные одна серебрянкой, другая под золото. Именно с ней, с золотой, выступал всегда и всегда побеждал Хозяин. Видно его пока не было – медали вручал то зам, то кум.

Все понимали – Хозяин готовится.

Хозяин и в самом деле готовился.

Сроду не знавший никаких болезней, Марат Марксэнович не страдал и болезнью шапкозакидательства, трезво оценивая свои шансы на победу, он определял их как девять к одному.

Казалось бы, победа почти несомненная, но вот именно что почти…

В том и заключалась хитрость арифметических расчетов, в том и состояла лукавость цифры, что девятка, помноженная на сомнения, могла в итоге дать результат меньший, чем самоуверенная наглая единица. Всякому хотя бы немного знакомому с арифметическим счетом очевидно: девятка – цифра шаткая, овально-покатая – ткни, и перевернется – и вот не девятка она уже, а шестерка, а за этой поганой особой нужен глаз до глаз – отломится ее хилая загогулина сверху, и вот вам, пожалуйста, ее истинное содержание, а именно – ноль без палочки!

Прочитав в детстве «Занимательную математику» Перельмана, Марат Марксэнович и в зрелом возрасте любил на досуге поразмышлять о таинственной жизни цифр. А на вышеприведенные мысли о девятке, шестерке и нуле его навели размышления о том, как он назовет Динамиаду наступающего двухтысячного года. Так как все прежние обозначались двумя последними цифрами, получалось, что то будет Динамиада-00 – обхохочешься и одновременно опечалишься – всё и ничего, двухочковый сортир, а не Динамиада…

Так что были сомнения, были, и Марат Марксэнович намеренно давал им ход, чтобы противостоять опасному микробу шапкозакидательства.

Сомнения эти придавали Челубееву озабоченный вид, но время от времени на лице возникала вдруг рассеянная улыбка и затуманившийся мгновенно взгляд уплывал куда-то далеко – в эти моменты благодарно и нежно вспоминал он свою Светку, все, что было между ними этой ночью.

А то была именно ночь, долгая осенняя ночь – до позднего ноябрьского рассвета…

Раньше Марат Марксэнович самодовольно усмехался, когда слышал, что, мол, мы, мужчины, женщин не знаем – кто-кто, а уж он-то неплохо их знал, но сегодня с удовольствием под этими словами подписался бы. Не только женщин, женщин вообще, но даже и своих законных жен, с которыми годы и десятилетия прожиты, – даже их мы, мужики, оказывается, не знаем!

Было этой ночью и по-тихому, и по-громкому, и по-всякому, а то, что Юлька все слышала (не могла не слышать), так это ничего и где-то даже хорошо, а то они, молодые, думают, что жизнь после двадцати кончается, а на самом деле она начинается после сорока…

Совершенно неожиданно Пилюлькин предложил измерить давление.

Вообще-то, на соревнованиях гиревиков это обычное дело, и перед каждыми крупными соревнованиями Челубеев садился на стул в медкабинете, клал руку на стол и, вежливо улыбаясь, ждал, когда доктор все свои манипуляции проделает. За годы службы Марат Марксэнович видел столько внезапных смертей совершенно здоровых людей и неожиданных исцелений умирающих, что к медицине и медикам относился с насмешливым презрением, рассуждая, что если кому суждено окочуриться, он непременно это сделает, а если надо жить – будет жить как миленький.

Но то было на выездных больших соревнованиях, а на своих Динамиадах давление Челубееву никогда не измеряли.

Не поняв, зачем это нужно, он, Хозяин, так прямо Пилюлькина и спросил:

– А это еще зачем?

Вопрос, однако, не застал лепилу врасплох.

– Чтобы, если что случится, я за вас не отвечал, – ответил он сдержанно, и Марат Марксэнович в очередной раз утвердился в правоте своего негативного отношения к медикам и медицине.

«Это я за всех здесь отвечаю, а за меня даже ты не желаешь ответить. Хотя я столько для тебя, гада, сделал и делаю. Кто бы ты был без меня?» – раздраженно подумал Челубеев. Он не любил начальника медсанчасти за то, что тот лекарства ворует и койко-местами торгует, а главное, за то, что мужик он гнилой, и давно без жалости бы с ним расстался, если бы не эта самая жалость – мужское и человеческое сочувствие. Карнаухов был дважды вдовец, причем обе его жены умерли от одной страшной, самой страшной болезни, что наводило ужас на всех в округе женщин, включая разведенок и вдов. И если кому из них, потерявших надежду вторично выйти замуж, в качестве жениха предлагали доктора, те отвечали одинаково с одной и той же интонацией: «Спасибо, я пока не самоубийца».

– В каком смысле «случится»? – предложил уточнить Челубеев, немного нервничая и понимая, что нельзя сейчас нервничать.

– В прямом, – ответил Пилюлькин и отвел глаза. – Я должен измерить давление и внести показания в протокол.

– А почему раньше не измерял и не вносил? – все больше заводился Марат Марксэнович.

– То раньше, а то теперь… – загадочно проговорил Пилюлькин, глядя в сторону.

Челубеев собрал нервы в кулак, вежливо улыбнулся и спросил по-хорошему:

– Да что случилось-то, Сергеич?

– Ничего не случилось, Марксэныч, – ответил доктор и, озабоченно вглядываясь в лицо Челубеева, прибавил: – Вид твой мне не нравится. Ты чем сегодня ночью занимался?

«Вот так так! На лбу что ли у меня написано про сегодняшнюю ночь?» – озорно подумал Марат Марксэнович и многозначительно хохотнул:

– Так тебе и скажи! – и, махнув рукой, прибавил примирительно: – Ладно, валяй, меряй…

– Водочкой баловаться по ночам в наши годы уже нежелательно, – со знанием дела проговорил Пилюлькин, раскрывая черный футляр напоминающего крокодилью пасть старого тонометра.

«Так вон ты что подумал! – улыбнулся про себя Марат Марксэнович. – Нет, брат, это не водочка. Это – слаще!» – И перед глазами вновь возникла ночная Светка с прядками прилипших к мокрому лбу светлых волос, ее испуганные и счастливые глаза, и сладкая истома разлилась по всему телу.

– А давленьице-то высоковатенькое, Марат Марксэнович, – озабоченно проговорил Пилюлькин, вытаскивая из ушей стальные штырьки фонендоскопа.

– Сколько? – сердито спросил Челубеев.

– Сто шестьдесят шесть на девяносто шесть. Считай – сто семьдесят на сто.

– А надо сколько?

– Сто тридцать на восемьдесят, а лучше сто двадцать на семьдесят, – ответил доктор сочувственно и одновременно как-то брезгливо.

– А у тебя-то оно какое? – с вызовом спросил Челубеев.

– У меня тоже большое, ну так я к гирям близко не подхожу, – сказал Пилюлькин и снова отвернулся.

– Зря, тебе бы не помешало, – безо всякого сочувствия проговорил Марат Марксэнович, насмешливо окидывая взглядом складчатый подбородок доктора и его отвисшее брюхо.

На начальство в присутствии самого начальства обижаться нельзя, Пилюлькин и не обиделся.

– Желательно было бы, Марат Марксэнович, тебе сегодня не выступать, – проговорил вдруг он.

Это раздосадовало Челубеева и даже смутило.

– Ну, пока я здесь решаю, что кому желательно, а что нет, – проговорил он, опуская рукав спортивного костюма и поднимаясь со стула.

Крайне неприятный этот разговор происходил в кабинете Карнаухова в присутствии приглашенных для этой же цели о. Мартирия и о. Мардария, которые сидели на стульях у двери, слева и справа от нее, дожидаясь своей очереди.

О. Мартирий был к происходящему безучастен, словно не видя ничего и не слыша, о. Мардарий же к процессу измерения кровяного давления проявлял живейший интерес.

– Волнуетесь-нат, вот оно и ползет наверх-нат, – высказался он, глядя на Челубеева сочувственно и доброжелательно.

«Спокойно, Марат, спокойно», – выдержав паузу, сказал себе Челубеев и посмотрел на Пилюлькина, – так ли это?

– Где волнение, там и давление, – со вздохом подтвердил доктор сказанное жирным монахом, и Марату Марксэновичу захотелось взять обоих толстяков за шкирон – одного в белом, другого в черном – и стукнуть лбами, как Григорий Котовский в одноименном фильме своих охранников взял и стукнул.

– Ну что, снимайте свой лапсердак, – обратился Пилюлькин к о. Мартирию, одновременно косясь на Челубеева и пренебрежительным своим отношением к монахам заглаживая свою перед ним вину.

О. Мардарий прыснул в ладони и стал объяснять, смеясь:

– Что вы-нат, это не лапсердак-нат, а подрясник-нат, лапсердаки у евреев-нат, а у нас, православных, подрясники-нат!

– А по мне что евреи, что православные, что католики какие-нибудь, вы у меня, как в морге, все на одной полке лежите, – насмешливо и презрительно проговорил доктор.

Челубеев хохотнул:

– Какой там на одной полке! Как собаки грызутся… Вот вы мне скажите, почему так католиков не любите?

Не начав раздеваться, о. Мартирий еще больше задумался, о. Мардария же неожиданный этот вопрос врасплох не застал.

– Еретики-нат, – доверительно и просто сообщил он.

– Это вы считаете их еретиками, а доказательства где? – предложил уточнить Челубеев.

– Доказательств много-нат…

– Много не надо, вы одно мне приведите, но такое, чтоб я сразу понял.

Мгновенно опечалившись, о. Мардарий выдавил из себя тяжелые слова, которые, судя по выражению лица, было бы лучше не произносить:

– «Дух Святой-нат исходит не только от Отца-нат, но и от Сына-нат».

– Это кто так говорит? – пытливо глядя, потребовал уточнений Челубеев.

– Католики-нат!

– А надо как? – с веселым азартом спросил Марат Марксэнович.

– Не как надо-нат, а как есть-нат, – поправил толстяк, глядя очень серьезно, всем своим видом показывая, что шутить на данную тему недопустимо.

– Как есть, как есть, – подбодрил Марат Марксэнович, сдерживая насмешливую улыбку.

– Только от Отца-нат, – выдохнув, сообщил о. Мардарий.

– Только от отца? – сочувственно кивнул Челубеев.

Он ждал, что доктор засмеется, но тот, кажется, даже не слышал, записывая что-то в свой журнал, и Челубееву расхотелось смеяться. Вспомнилась вдруг давняя поездка в Польшу, когда приходилось то и дело отстаивать честь своей страны, глотая в непомерных количествах паршивую польскую водку – именно тогда и родился данный вопрос.

– Я был в Польше, в восемьдесят втором. Ох, доложу я вам, не любят они нас! – доверительно сообщил Челубеев.

О. Мардарий неожиданно эту мысль поддержал и даже развил.

– Потому и не любят-нат, что за нами истина-нат, а за ними ересь-нат…

– А мусульмане? – неожиданно перевел направление разговора Челубеев.

– Магометане-нат… – кивнул головой толстяк, подтверждая, что готов говорить и на эту тему.

– Они для вас кто? Враги?

Челубеев думал, что своим прямым вопросом припер противника к стенке и тот станет сейчас крутить и вертеть, как крутят и вертят в ответ на подобные вопросы политики. Но толстяк ответил прямо и почти с той же долей озабоченности, с какой говорил о католиках:

– Враги-нат.

– А кто больше?

– Кто-нат?

– Католики или мусульмане?

– Магометане-нат Византию-нат, оплот православия-нат, захватили-нат… Знаете, какой город на месте нынешнего Стамбула-нат стоял-нат? Не знаете-нат? А я вам скажу-нат, Константинополь-нат, – о. Мардарий нервничал, и все чаще в его речи возникало навязчивое «нат». А нервничал он так, как если бы Константинополь был его родным городом и при взятии турками в 1453 году там погибли его ближайшие родственники. – Магометане-нат, враги явные, открытые-нат, а католики-нат скрытые-нат… В самом теле христианском укоренились-нат… Сами решайте-нат, кто больше враг-нат…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?