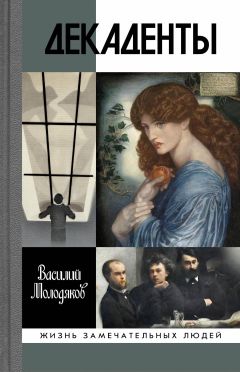

Читать книгу "Декаденты. Люди в пейзаже эпохи"

Автор книги: Василий Молодяков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

С началом издания в 1904 году журнала «Весы» руководивший им Брюсов утвердился в роли главы школы. Появление в том же году больших книг стихов Сологуба, Гиппиус и Иванова показало разнообразие символизма, вышедшего из декадентской фазы, а дебютные книги Блока и Белого обозначили новое течение внутри символизма, не имевшее с декадентством почти ничего общего. Русский модернизм менялся на глазах, не менялся только Бальмонт. «Трагедия Бальмонта в том, что его юношеское бессознательное миросозерцание не изменилось и не могло измениться», – отметил Брюсов, откликаясь на сборник «Литургия красоты» (1905)[76]76

Весы. 1905. № 4. С. 50–52 // Среди стихов. С. 141–143.

[Закрыть]. Когда Белый, назвавший Бальмонта «золотым прощальным снопом улетающей кометы эстетизма», не включил его (но включил Блока) в число лучших русских поэтов в статье «Апокалипсис в русской поэзии», Брюсов ответил: «Как мог ты{27}27

Обращение на «ты» – литературный прием; в жизни Брюсов и Белый общались на «вы».

[Закрыть] пропустить… среди современников – Бальмонта? <…> Предпочитаю быть исключенным из представителей современной поэзии вместе с Бальмонтом, чем числиться среди них с одним Блоком»[77]77

Весы. 1904. № 3. С. 9—11 // Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. Т. 1. М., 1994. С. 366–369; Весы. 1905. № 5. С. 37–39 // Среди стихов. С. 144–146.

[Закрыть].

Когда внутри символизма разгорелась яростная борьба, Бальмонта не было в России: в начале 1905 года он уехал в Мексику с Цветковской. «Странно: все вдруг почувствовали себя как-то освобожденными, – делился Брюсов с Перцовым. – На проводах было так много веселых лиц, что становилось неловко. <…> С его отъездом словно закончился какой-то период в нашей литературе. Десять лет он царил полновластно в нашей поэзии. Но теперь жезл выпал из его рук. Мы далеко ушли вперед; он остался на одном месте». Пытавшиеся конкурировать со «Скорпионом» и «Весами» издательство «Гриф» и журнал «Золотое руно» привлекли поэта на свою сторону, публикуя всё, что он присылал, будь то «книга отчаяния и мести, макаберного гротеска и колдовства»[78]78

Markov V. Op. cit. [T. 1]. С. 271.

[Закрыть] «Злые чары. Книга заклятий» или сборник «Фейные сказки. Детские песенки», написанный для дочери Нины (обе – 1906).

Расхождение Бальмонта с собратьями стало очевидным, но его позиция осталась неколебимой. «Я искренне думаю, что за все эти последние десятилетия в России было лишь два человека, достойные имени Поэта, священнее которого для меня нет ничего. Это ты, и это я, – писал он Брюсову 5 сентября 1905 года. – Хорош многим Вячеслав [Иванов], но, к сожалению, он более, чем что-либо – ученый провизор. Медоточивый дистиллятор. Балтрушайтис – какой-то после дождичка в четверг. Лохвицкая – красивый романс. Гиппиус уж очень Зиночка. Тонкий стебелек, красивый, но кто его не сломит? Блок не более как маленький чиновник от просвещенной лирики. Полунемецкий столоначальник, уж какой чистенький да аккуратненький, “Дело о Прекрасной Даме” все правильно расследовано. Еще таких “дел” будет сколько-то, все с тем же результатом, близким к элегантному овальному нулю. Единственный, кто мог бы носить с честью звание Поэта, это Андрей Белый. Но он изолгался перед самим собой. Говоря грубо, он какой-то проститут Поэзии. Он сдал ее в наймы, а сам сделался стряпчим. Он дохленький профессор, он маленький поп-расстрига. Он еще может воспрянуть. Но трудно».

Подвела поэта и политика. Войну с Японией в 1904 году он почти не заметил («Нежен я, и кроток я, а страшный мир жесток»), хотя она вдохновила на сильные стихи Брюсова, Иванова и Блока (мотив «кораблей», которые «не придут назад»). Затем грянули революционные волнения, открывшие в Брюсове гражданского поэта и взволновавшие младших символистов. Бальмонт, по словам жены, «страстно увлекся революционным движением. Все дни проводил на улице, строил баррикады, произносил речи, влезая на тумбы». Результатом общения с Горьким стало появление в «Дешевой библиотеке товарищества “Знание”» сборника комично-беспомощных «р-р-революционных» стихов («Кто не верит в победу сознательных смелых рабочих, / Тот играет в бесчестно-двойную игру»), который Брюсов похоронил словами: «Поэзии здесь нет ни на грош. <…> В какой же несчастный час пришло Бальмонту в голову, что он может быть певцом социальных и политических отношений»[79]79

Весы. 1906. № 9. С. 53–55 // Среди стихов. С. 212–214.

[Закрыть]. В 1907 году он издал в Париже столь же беспомощный сборник «Песни мстителя» («Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима, / Наш царь – кровавое пятно»; «Кто начал царствовать Ходынкой, / Тот кончит, встав на эшафот»), запрещенный в России и навлекший судебное преследование на поэта, который стал эмигрантом (публикациям на родине это не мешало). Брюсов в письме автору 11 августа 1907 года назвал сборник «большим Твоим недоразумением», добавив: «…но каждая книга Бальмонта мне очень дорога. Ты доставил бы мне настоящую радость, прислав мне эту книгу». «Брат Константин» с оказией послал ее «брату Валерию» и 30 августа / 12 сентября темпераментно защищал свои стихи: «Это вопль человека, который не хочет и не может присутствовать при бойне, и потому уехал из России, которая ему именно в данную минуту его внутреннего развития так нужна, как не была еще нужна никогда. Хороши или плохи эти песни, не знаю, но каждая вырвалась из души».

«Расцвет творчества Бальмонта уже в прошлом. <…> Бальмонт повторяет сам себя, свои образы, свои приемы, свои мысли», – писал Брюсов, откликаясь на «Злые чары» (книга была арестована за «кощунственные» стихи, но часть тиража успела разойтись)[80]80

Среди стихов.. 1907. № 1. С. 69–70 // Среди стихов. С. 219–220.

[Закрыть]. Бальмонт обиженно ответил ему 2/15 декабря 1906 года из Парижа: «Вижу, что и “Злые чары”… не произвели на тебя столь “живого” впечатления, как мои революционные стихи, давшие тебе возможность совлечься с Парнаса для брани весьма поносной. Ты пишешь, что эти стихи показались тебе “оскорблением нашей общей святыни Поэзии”{28}28

Из не дошедшего до нас письма Брюсова.

[Закрыть]. Но откуда у тебя, Валерий, такое старомодное понимание Поэзии, которое разрывает Поэта с его творчеством? Говоря о Поэте и видя его ошибки (допустим диалектически, что революционные мои стихи – ошибка), ты не нашел ничего лучшего, как говорить обо мне тоном Буренина. Я уверяю тебя, если доселе ты этого не знаешь, что имя Бальмонт довольно священное понятие в русской поэзии, и говорить о нем в таком тоне, как позволяешь себе ты <…> это, конечно, унижает не меня, а говорящего так».

«И все-таки Ты рассердился, – ответил Брюсов 16/29 декабря. – <…> И это очень грустно, потому что я думал, что Ты воспринимаешь все мои слова о Тебе (печатные и устные) на фоне моей давней, моей верной, моей вечно неизменной любви к Тебе. Любовь не исключает критики: я могу находить плохими Твои стихи. Ты можешь считать плохими мои статьи. Но любовь исключает, совсем, окончательно, возможность “рассердиться”, “обидеться”. Ты пишешь мне, что имя Бальмонт – священное имя в русской литературе. Да. Но имя Валерий Брюсов – тоже. Вот почему именно на Валерия Брюсова падает тяжкий долг – говорить Бальмонту то, что другие ему не говорят, не смеют сказать. <…> Твоя самая сильная книга “Горящие здания”. Твоя самая полная книга “Будем как Солнце”. После них начинается падение Бальмонта, сначала медленное, потом мучительно стремительное. В “Злых чарах” только порой узнаешь прежнего Бальмонта и почти плачешь, слыша вновь знакомый, утраченный голос».

Предметом спора «братьев» стала книга Бальмонта «Жар-птица. Свирель славянина» (1907). Автор заявил, что в ней «впервые появилось… славянское поэтическое самосознание», которого «у нас не было». Утверждавший в отзыве на «Злые чары», что «совершенно неудачны почти все попытки Бальмонта подделаться под склад русской народной поэзии», Брюсов ответил в том же письме: «Славянское поэтическое самосознание уже есть: в творчестве наших великих поэтов. <…> Ты никогда не умел писать “стильных” стихотворений, это – вне твоего дарования, и никогда не чувствовал русской стихии, это вне Твоей души. <…> Склада русского былинного стиха, который Ты пытаешься перенять, – Ты не понял совершенно». Бальмонт в ответ защищал свою русскость: «Ты ведь не умеешь отличить кукушкины слезки от подорожника, ты не знаешь, что такое заячья капустка, и что такое росинка на дреме. <…> Ты не знаешь, что такое Иванова Ночь, и папоротник. <…> И сколького ты еще не знаешь и не узнаешь никогда в этой жизни. Так тебе ли говорить о понимании, до глубины, Русской Стихии, этой Великой Деревни. <…> Ты проклят Городом и отравлен им». Он говорил о своем знании и чувстве природы, но адресат имел в виду другое – поэтическое воплощение. А потому в начале подробной рецензии упрекнул поэта: «Повидимому, находя, что наши русские былины, песни, сказания недостаточно хороши, он всячески прихорашивает их, приспособляет к требованиям современного вкуса. <…> Но как Ахилл и Гектор были смешны в кафтане XVIII века, так смешны и жалки Илья Муромец и Садко Новгородский в сюртуке декадента»[81]81

Среди стихов.. 1907. № 10. С. 45–53 // Среди стихов. С. 246–254.

[Закрыть].

4

Утверждения о «закате» Бальмонта стали расхожими. Восторженный, многословный, лишенный чувства меры и способности к самокритике, поэт выпускал один за другим тома стилизаций, где количество преобладало над качеством. О сборнике «Зеленый вертоград. Слова поцелуйные» (1908) в духе хлыстовских песнопений, Брюсов писал: «Я думаю, что каждый, кто действительно любит и ценит поэзию Бальмонта, раскрывал [его] не без опасения. Последние книги Бальмонта могли только огорчить его друзей. <…> В новой книге Бальмонта перед нами опять – не мертвая работа опытного стихотворца, но живое дело истинного художника. <…> Нежная четкость образов, неизменная музыкальность размеров, разнообразие форм стиха и строфы – иначе сказать, все лучшие стороны поэзии Бальмонта опять встречают нас»[82]82

Среди стихов.. 1908. № 12. С. 57–61 // Среди стихов. С. 287–290.

[Закрыть]. А Бальмонт не послал ему сборник, «ибо думал, что он тебе не понравится» (13/26 апреля 1909 года). Признав, что «Хоровод времен» (1909) «обладает всеми недостатками последних книг Бальмонта» и что «не представляет труда высмеять его книгу», Брюсов писал: «Такова сила его непосредственного дарования, что оно все же торжествует над всеми враждебными и губительными условиями и в новой книге не раз вспыхивает ярко в созданиях пленительных и единственных. Еще несколько новых, до сих пор не явленных миру уголков своей души открывает нам поэт»[83]83

Русская мысль. 1909. № 4. С. 83–84 (3-й паг.) // Среди стихов. С. 293–294.

[Закрыть]. «Писал я, по обыкновению, то, что думал, – заверил он 19 апреля «брата Константина». – Если там есть упреки (и, сознаюсь, жестокие) Тебе, но есть и любовь к Тебе, в которой сознаюсь открыто и ясно, так что узнают о ней все. Во всяком случае думаю, что эта моя статья не огорчит Тебя больше, чем другие».

Бальмонту было чему огорчаться – младшие судили безжалостно. «Почти исключительно нелепый вздор, просто – галиматья, другого слова не подберешь. <…> Словесный разврат и ничего больше; какое-то отвратительное бесстыдство. И писал это не поэт Бальмонт, а какой-то нахальный декадентский писарь». Это не Якубович и не Буренин. Это Блок, еще в 1907 году писавший: «Когда слушаешь Бальмонта – всегда слушаешь весну. <…> Никто до сих пор не равен ему в его “певучей силе”. <…> Прочитывая “Жар-птицу” в целом, опять убеждаешься, что убыль “певучей силы” поэта есть миф». Приговор 1909 года был суров: «Чтение этих книг может принести существенный вред, потому что с именем Бальмонта далеко еще не все отвыкли связывать представление о прекрасном поэте. Однако пора отвыкать: есть замечательный русский поэт Бальмонт, а нового поэта Бальмонта больше нет»[84]84

Золотое руно. 1907. № 6. С. 43–45; Речь. 1909. 2 марта. С. 3 // Блок. С. 136–140, 372–375.

[Закрыть].

Для Эллиса, подводившего итоги в книге «Русские символисты» (1910), Бальмонт однозначно стал прошлым: «Он плодовит, он жизнеспособен, отзывчив и энергичен по-прежнему. Но ни в одной строке его уже не звучат те ноты божественного вдохновения, которые никогда не покидали его прежде. <…> Целый ряд книг… включая сюда же и почти всё написанное прозой представляет собой нечто до такой степени бездарное, бесстильное, убогое по содержанию и почти лишенное всякой формы, что даже узнать здесь прежнего “короля русской поэзии” не представляется никакой возможности. <…> Первые вещи Бальмонта кажутся нам, напротив, тем более ценными и дорогими, чем глубже и бесповоротнее кажется нам его последующее творческое падение».

Бальмонт подвел итог десятитомным «Собранием стихов», а «Заревом зорь» (1912) отчасти реабилитировал себя в глазах читателей. «Книгу приятно прочесть, – заметил Брюсов в статье «Сегодняшний день русской поэзии», – но, если бы ее не существовало, облик Бальмонта как поэта не изменился бы»[85]85

Русская мысль. 1912. № 7. С. 17–28 (3-й паг.) // Среди стихов. С. 362–376.

[Закрыть]. Отныне «брат Валерий» отводил место «брату Константину» только в обзорах. «Бальмонт в своей новой книге, – писал он о сборнике «Белый зодчий. Таинство четырех светильников» (1914), вдохновленном кругосветным путешествием 1911–1912 годов, – остался тем же Бальмонтом последних лет: умелым и опытным слагателем стихов, иногда певучих, иногда крайне небрежных. В большом томе есть стихотворения, которые должно признать подлинными поэтическими созданиями, но ни одно из них не возвышается до того уровня, которого достиг Бальмонт в своих первых книгах. Новые стихи Бальмонта производят впечатление, что он повторяет и договаривает сказанное (им же) раньше; но в этих повторениях и договариваниях есть бледность отражений»[86]86

Среди стихов. С. 362–376.

[Закрыть]. Книгу «Ясень. Видение древа» (1916) он уже не рецензировал, ограничившись оставшейся в столе эпиграммой: «Прекрасна старость ясеней и сосен, / Но устаревший стих несносен».

В 1913 году Бальмонт воспользовался амнистией к трехсотлетию дома Романовых и вернулся домой. Его почтительно встречали ученые и литературные общества, непочтительно – молодежь вроде Маяковского. «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды. / Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет», – отвечал Бальмонт. Войну с Германией Бальмонт, находившийся во Франции вместе с Еленой Цветковской и их дочерью Миррой, «приветствовал ликующе». «Славяне должны выдвинуться на первое место в Европе», – писал он жене, разразившись восторженными стихами. Приехав в Россию в мае 1915 года, он зажил на два дома: Екатерина в Москве, Елена в Петербурге – поскольку «Катя милая» отказалась «жить вблизи друг друга». Он совершил несколько лекционных турне, от Тифлиса до Владивостока, откуда в апреле – мае 1916 года съездил в очаровавшую его Японию. Принимали поэта хорошо, книги раскупались, так что Викентий Пашуканис начал выпускать «Собрание лирики» Бальмонта. В конце 1916 года он послал первые две книги старому другу:

«Валерию Брюсову, этот утренний цветок,

лишь им в те дни привеченный»;

«Дорогому Валерию Брюсову,

с которым вдвоем прошел самые трудные дни

Русской Поэзии и моей собственной жизни —

незабываемая любовь»[87]87

ЛН. Т. 98: Кн. 1. М., 1994. С. 237.

[Закрыть].

В этом же издательстве вышли «Сонеты солнца, меда и луны» (1917).

Февральскую революцию Бальмонт встретил восторженными стихами. «Осенью 1917 года, – как отметили Куприяновский и Молчанова, – поэта преследовало ощущение надвигающейся катастрофы. Спасти державу, надеялся он, может лишь “твердая рука”, – так появилось стихотворение, обращенное к генералу Корнилову». В большевистском перевороте он видел прежде всего «узду на свободное слово». В годы «военного коммунизма» почти все литераторы служили, чтобы получать паек и не умереть от голода. Непригодный ни к какой службе Бальмонт, Елена и Мирра нуждались, болели и голодали (Андреева с дочерью Ниной и зятем-художником Львом Бруни с мая 1917 года жили в Миассе на Урале). Душевно заболел сын от первого брака Николай, а «Бальмонт совсем не выносил ненормальных людей, психопатов». Госиздат купил у него рукописи, но деньги сразу обесценились. Литература не кормила: сборники «Перстень» и «Семь поэм» (оба – 1920) не исправили положения. 29 марта 1920 года литературная Москва отметила тридцатилетие первого сборника Бальмонта (чествовали его и позже), а поэт уже хлопотал о выезде за границу. Луначарский дал ему командировку во Францию на год с условием не делать антисоветских заявлений и не участвовать в «белой» печати. 25 июня Бальмонт выехал с семьей в Ревель (ныне Таллин). Если верить Цветаевой, – а она свидетель ненадежный, – на прощание он сказал: «А вы, Марина, передайте Валерию Брюсову, что я ему НЕ кланяюсь», – хотя всего годом раньше они обменялись дружескими посланиями.

По Москве поползли слухи о «враждебных» выступлениях поэта, который 22 июля открестился от них письмом Луначарскому[88]88

ЛН.. Т. 80. М., 1970. С. 210.

[Закрыть]. Слухи не прекратились, и в октябре нарком опроверг их в печати. Однако уже в ноябре Бальмонт начал печататься в эмигрантской прессе, а в следующем году выступил с «кинжальными словами» против большевиков в лекциях, статьях и стихах, включая написанные летом – осенью 1917 года, вошедших в сильную книгу «Марево» (1922). В ответ Госиздат выпустил оплаченный еще в 1920 году сборник «Песни рабочего молота». Лучшего способа дискредитации, политической и литературной, было не придумать…

Листовка к юбилею литературной деятельности Бальмонта. 1935 г. Собрание В. Э. Молодякова

Когда Бальмонт перестал быть декадентом? Сравнивая «Перстень» с новой книгой Брюсова «Последние мечты», Давид Выгодский писал: «В один день в одном издательстве, на одинаковой бумаге, с одинаковыми обложками, даже шрифт, число страниц – всё одинаково. <…> Но как посмотришь в середину – совсем не то. Как две капли: одна воды, а другая водки. Вода – это Бальмонт. Водица – ни холодная, ни горячая, так себе»[89]89

Выгодский Д. О новых стихах // Петербург. 1921. № 1. Декабрь. С. 29–30.

[Закрыть]. «Бальмонт уже лет 15 назад стал превращаться в заурядного графомана, и книжки его стихов, вышедшие в революционные годы, прямо оскорбляют убожеством содержания и формы», – припечатал его Брюсов в 1922 году в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии»[90]90

Печать и революция. 1922. № 7. С. 38–68 // Среди стихов. С. 573–607.

[Закрыть]. Декадентская «водица» исчезла только в эмиграции, где Бальмонт, вопреки утверждениям советских и несоветских критиков, пережил творческий подъем в книгах «Мое – Ей. Россия» (1924) и «В раздвинутой дали. Поэма о России» (1929), написанных вне злобы дня и моды. Не оттого ли их встретили прохладно? Георгий Адамович заметил: «После всего, что в России случилось, – не с русскими реками и лугами, а с Россией, – эти славословия читаешь с недоумением. <…> Россия для него – одна из частей прекрасного мира – и только»[91]91

Последние новости. 1930. 27 марта. С. 3 // Адамович Г. Литературные заметки: Кн. 1. СПб., 2002. С. 314–319.

[Закрыть]. И только?!

Писал Бальмонт много и не только стихи (роман «Под новым серпом», очерки, статьи), перевел «Слово о полку Игореве» (1930) и «Носящий барсову шкуру» Руставели (1933){29}29

Как сообщают Куприяновский и Молчанова, Бальмонт переправил книгу родным в Москву. При его жизни в 1935–1938 годах перевод был пять раз переиздан в СССР под названием «Витязь в тигровой шкуре», но гонорара ни дочь, ни сам переводчик не получили.

[Закрыть], болгарские и литовские народные песни, польских и чешских поэтов. Ездил с лекциями в Польшу, Чехословакию, Литву, Болгарию, Югославию, где его радушно принимали. Сначала и в Париже печатали часто и охотно – действовала магия имени. Потом всё реже, что ранило поэта не только отсутствием «монет». Из-за нехватки денег приходилось жить в деревне, предпочтительно на берегу океана. В 1935 году депрессия переросла в нервную болезнь, с бредом и видениями, потребовавшую лечения в клинике. Празднование в том же году юбилея литературной деятельности: «полвека песен – о Солнце, о Человеке, о Мире, – о Божием Мире, – обо всем» – преследовало и практическую цель: «Бальмонт на пути к выздоровлению. Есть твердая уверенность, что он вернется к своей работе, но нужно нам помочь ему, поддержать, не оставить. Нужно и долечить, и дать необходимый отдых, и иные условия жизни – облегчить тяжелое существование»[92]92

Листовка-обращение Комитета по ознаменованию 50-летия литературной деятельности К. Д. Бальмонта (собрание В. Э. Молодякова).

[Закрыть]. Юбилей обязывает, и даже Адамович назвал его «огромным талантом»: «Первый голос в вольном и вдохновенном хоре. <…> Первый голос русского поэтического “ренессанса”. <…> Он вдохнул жизнь в изнемогавшую русскую поэзию»[93]93

Последние новости. 1935. 19 декабря. С. 3 // Адамович Г. В. «Последние новости»: 1934–1935 / Подг. текста, сост. и прим. О. А. Коростелева. СПб., 2015. С. 444–446.

[Закрыть]. Невзирая на болезнь и бедность, Бальмонт продолжал работать, как только возвращались силы. Сборник стихов о Сибири «Голубая подкова» (1935), изданный в США Георгием Гребенщиковым, состоял из старых вещей. Зато вышедшее в Харбине «Светослужение» (1937) – из новых: «одна световая поэма», по его собственным словам; последний взлет лирического гения, скажем мы. В том же году поклонники отметили его семидесятилетие. «Бальмонт не писал стихов, Бальмонт пел песни, и ликующий голос его слушала вся Россия»[94]94

Последние новости. 1937. 17 июня. С. 3 // Адамович Г. В. «Последние новости»: 1934–1935 / Подг. текста, сост. и прим. О. А. Коростелева. СПб., 2015. С. 444–446.

[Закрыть], – признал Адамович.

Константин Дмитриевич Бальмонт умер от воспаления легких 23 декабря 1942 года в Нуази-ле-Гран, недалеко от оккупированного нацистами Парижа, «в бедности и заброшенности», как писал бывший на похоронах его друг Борис Зайцев. Через полтора месяца за ним последовала Елена. «Катя милая» узнала о смерти мужа в 1944 году; ее не стало через шесть лет.

Поль Верлен. «Что ж ты сделал, ты, что плачешь, с юностью твоей?»{30}30

Переводы Брюсова и Сологуба из Верлена и их статьи о нем цитируются по: Верлен П. Романсы без слов / Пер. [и предисл.] В. Брюсова. М., 1894; Верлен П. Собрание стихов в переводе Валерия Брюсова. С критико-биографическим очерком, библиографией и шестью портретами. М., 1911; Верлен П. Стихи, избранные и переведенные Федором Сологубом. СПб., 1908; Верлен П. Стихи, выбранные и переведенные Федором Сологубом. Пг.; М., 1923 [2-е изд.]. Другие переводы см.: Верлен П. Лирика / Сост. е. Эткинд. М., 1969; Верлен П. Избранное из его восьми книг, а также юношеских и посмертно изданных стихов, в переводе, с предисловием и примечаниями Георгия Шенгели, с добавлением фотографий и портретов Поля Верлена / Сост. и послесл. В. Перельмутера. М., 1996; Верлен П. Исповедь. СПб., 2009.

[Закрыть]

Если Шарль Бодлер – отец всех декадентов, то Поль Верлен – эталонный декадент, Декадент Декадентыч, еще при жизни ставший легендарной фигурой.

«Что-то неодолимо мешало мне завязать знакомство с Верленом, – вспоминал свою молодость Поль Валери. – <…> Но почти ежедневно я наблюдал, как он шествовал мимо, когда, выходя из причудливого логова, он направлялся, жестикулируя, к какой-нибудь харчевне близ Политехнической школы. Этот отверженец, этот благословенец, прихрамывая, стучал о землю тяжелой палкой бродяг и калек. Жалкий и несущий пламя в густо обросших ресницами глазах, он потрясал улицу своей грубой величественностью и раскатом огромных слов. В сопровождении друзей, под руку с какой-нибудь женщиной, он держал, одолевая дорогу, речи к благоговеющей свитке. Он делал внезапные остановки, яростно посвященные полноте атаки. Затем диспут затихал. Верлен со своими удалялся под назойливое шлепанье калош и стук дубинки, изливая великолепный гнев, который изредка, как бы чудом, сменялся смехом, почти столь же свежим, как смех ребенка»[95]95

Прохождение Верлена (1925) // Валери П. Избранное. М., 1936. С. 131–132.

[Закрыть].

Позади была жизнь «более ужасная по несчастьям, чем, пожалуй, жизнь любого другого поэта»[96]96

Symons A. Op. cit. P. 221.

[Закрыть]. Впереди – всемирная слава, уже достигшая России. «Нечто свершено. Заточенный дома и как-то успокоившись, я отдался одному делу. Вчера оно окончено. Оно не прославит моего имени, но представляет ценный вклад в русскую литературу, – записал в дневник 16 августа 1894 года студент Московского университета Валерий Брюсов, – это перевод “Романсов без слов” Верлена»[97]97

Брюсов – Дневники. С. 18; далее цитируется без сносок.

[Закрыть]. Запас переводов из Верлена накопился у учителя математики столичного Рождественского городского училища Федора Тетерникова и у жившего в Киеве модного стихотворца Даниила Ратгауза. Переводы второго вышли отдельной книгой в 1896 году, в год смерти Верлена… и заслуженно забыты. Печатавшиеся в «Северном вестнике» переводы первого – поэта Федора Сологуба – создали, наряду с переводами Брюсова, «русского Верлена»[98]98

Багно В. Е., Булатовский И. В., Яснов М. Д. Отчаянная любовь. Поль Верлен и его русские переводчики // Верлен П. Стихотворения: Т. 1 / Изд. подг.: Г. К. Косиков, В. Е. Багно, И. В. Булатовский. СПб., 2014 (Литературные памятники). С. 436–505.

[Закрыть].

1

«Творчество Верлена так тесно связано с его жизнью, что вряд ли его стихи могут быть вполне поняты без знакомства с его биографией», – писал в 1911 году Брюсов, предваряя собрание своих переводов критико-биографическим очерком, лучшим из написанного о поэте в России Серебряного века. – Один из субъективнейших поэтов, каких только помнит история литературы, Верлен знает лишь одну тему для своих поэтических созданий: самого себя, свои переживания, свои радости и горести. С наивностью ребенка он говорит в стихах о мельчайших подробностях своей жизни, не считая нужным объяснять их читателю. Лирика Верлена получает свой истинный смысл только в том случае, если постоянно иметь в виду, при каких условиях создавалось то или другое стихотворение». Очерк Брюсова послужит нам путеводителем по жизни Верлена, в описании которой будем сверяться с капитальной биографией Пьера Птифиса[99]99

Птифис П. Верлен. М., 2002 (Жизнь замечательных людей); далее цитируется без сносок.

[Закрыть].

Поль Мари Верлен родился 30 марта 1844 года в лотарингском городе Мец, куда «случайности гарнизонной жизни поместили колыбель поэта»[100]100

Donos Ch. Verlaine intime. Paris, 1898. P. 6.

[Закрыть]. Его родителями были капитан инженерных войск Николя Огюст Верлен (1798–1865) и Элиза Стефани Жюли Жозеф Верлен, урожденная Деэ (1809–1886). Предки по отцовской линии имели благородное происхождение – о чем поэт не знал – и еще в первой половине XVIII века носили приставку «де», но почему-то утратили ее и стали обычными мелкими землевладельцами. Дед, нотариус Анри Жозеф Верлен, отличался тягой к вольнодумству, алкоголю и скандалам (в годы революции был якобинцем, потом поносил Наполеона, хотя лишился места и попал в тюрьму не за «политику», а по обвинению в подделке документов) – так и тянет сказать, что это передалось внуку. После его смерти в 1805 году родственники вдовы приняли на воспитание их детей. Николя Огюста определили на военную службу по совету дяди, дослужившегося до генерала. «Отец, несмотря на свою военную карьеру, вовсе не был “воякою” по духу, – отметил Брюсов (возможно, вспомнив бодлеровского отчима, генерала Опика), – и, несмотря на свою строгую, суровую осанку, был человек доброго сердца и “души не чаял” в сыне».

Мать поэта – по той же характеристике, «женщина вполне буржуазного склада характера, до конца дней остававшаяся типичной провинциалкой» – была дочерью сахарозаводчика и, несмотря на обилие родственников, принесла в семью солидное приданое, а затем и наследство. Супругов, живших зажиточно и дружно, печалило лишь отсутствие детей. Поль появился на свет после тринадцати лет брака и двух выкидышей, так что мать «баловала его до тех пределов, где это становится преступным». Автор этих строк Валерий Брюсов тоже знал, каково быть балованным первенцем.

Капитана Верлена переводили из гарнизона в гарнизон, с севера на юг и обратно. В феврале 1848 года его вызвали в Монпелье, где начались беспорядки, – Франция вступала в революционный год. Сразу после этого он оставил службу, хотя был на хорошем счету у начальства. «Выражало ли решение подать в отставку разочарование тем, что он не получил повышения по службе, на что он рассчитывал, или постоянного места жительства, о чем он мечтал? Был ли это своего рода протест против того, что армию заставили подавлять либеральное движение?» Птифис ответа не дает, но отмечает, что Верлен-старший «был человек сильного характера, подверженный кратким, но сильным вспышкам ярости». Это фамильное!

В 1851 году Верлены переехали в Париж. Отец считал достойным для сына только столичное образование: военную академию Сен-Сир или Высшую политехническую школу, – явно думая о том, чего не достиг сам. Поль сменил несколько школ (одна с пансионом, из которого он сбежал домой и который позже назвал первой из своих «темниц»), затем поступил в лицей Бонапарта (будущий лицей Кондорсе). Там он подружился – на всю жизнь – с Эдмоном Лепеллетье, без книги которого не может обойтись ни один биограф Верлена. Они начали запоем читать стихи, включая «Эмали и камеи» Готье и запрещенные «Цветы Зла». Верлен рассказывал, что, читая Бодлера тайком: книгу (случайно ли?) оставил на кафедре один молодой учитель, – он второпях прочел заглавие как… «Цветы Мая» («Fleurs du Mai» вместо «Fleurs du Mal»), но «в своей крайней наивности продолжал чтение, долго не замечая крайнего несоответствия заглавия с содержанием». Неудивительно, что он сам начал писать стихи и в декабре 1858 года даже послал одно из них жившему в изгнании Виктору Гюго.

Школьные годы Верлена, подробно описанные Птифисом, банальны. Учился он неплохо, но «по настроению»: получал награды за сочинения (и выговор за то, что одно из них подал в стихах), осваивал английский и латынь, но не дружил с точными науками. Наряду с уроками, чтением и стихописанием – пробуждение чувственности и первые религиозные сомнения (мадам Верлен была очень набожна и стремилась передать веру сыну). В конце последнего класса он познакомился с продажной любовью. Наконец 16 августа 1862 года Поль сдал выпускные экзамены и получил диплом бакалавра, а после летнего отдыха записался на факультет права Сорбонны.

Юриста из Верлена не получилось: кабаки и «веселые дома» привлекали его куда больше, чем «усыпляющие занятия по французскому и римскому праву». Вскоре появился благовидный предлог бросить университет. Стареющий отец потерял значительную часть состояния из-за неудачных биржевых спекуляций. Как Фандорин-старший, который «в железнодорожную лихорадку разбогател, в банковскую лихорадку разорился»{31}31

Б. Акунин.

[Закрыть]. Как Фандорин-младший, Поль пошел служить – но не в полицию, а экспедитором в страховое общество «Союз Орла и Солнца» по рекомендации отцовского приятеля, затем в мэрию 9-го округа, ибо государственная служба считалась более надежной и сулила пенсию. Куда больше балансов и реестров его занимали цезуры и аллитерации, о которых он толковал с приятелями. «Литературные вкусы Верлена того времени были весьма неопределенными, – отметил Брюсов. – Как все молодые поэты 60-х годов, он был страстным поклонником Гюго. <…> Верлен не мог не подпасть под влияние самых выдающихся поэтов своего времени, будущих вдохновителей Парнаса, прежде всего Леконта де Лиля и Теодора де Банвиля, но также и Теофиля Готье, изменившего романтическим идеалам ради идеала парнасского. В то же время Верлен оставался под очарованием “Цветов Зла”, чары которых в той или иной степени тяготели над ним всю его жизнь». Ранние опыты он уничтожил, хотя позже утверждал, что его первый сборник «почти целиком составлен из стихов, написанных в последних классах лицея, но есть много оснований сомневаться в этом: приписывая свои первые стихи ранней своей юности, Верлен хотел извинить тем некоторые их недостатки и оправдаться от обвинений в подражаниях». Брюсов знал, о чем пишет, поскольку сам поступал точно так же.

«Литературный процесс» делался в салонах: молодежно-демократичных, как у богатого дилетанта Луи Хавье де Рикара, почти семейных, как у Банвиля, и строгих, как у Леконта де Лиля. Там, по словам Птифиса, «весь цвет молодой Поэзии с религиозным поклонением внимал уроку Искусства и Мастерства, который давал великий учитель. Потом слушатели по очереди читали свои произведения – не без некоторой боязни, поскольку, если стихи не нравились, автор “Варварских стихотворений” изгибал дугой бровь, монокль падал, как нож гильотины, и это означало приговор, не подлежащий обжалованию». Автор, сам того не подозревая, неплохо изобразил поэтический салон на Цветном бульваре, затем на Первой Мещанской, за исключением одной детали – монокля… Хозяин московского салона Брюсов писал о парижском салоне: «Там [Верлен] услышал суждения о поэзии строгие и обдуманные, увидел отношение к искусству как к святыне, встретил людей, искавших не развлечения и успеха, но сознательно посвятивших свою жизнь служению высокому и прекрасному».

У Верлена появились настоящие литературные знакомые – молодые, всего на несколько лет старше, но уже известные и признанные хотя бы в узком кругу Франсуа Сюлли-Прюдом, Огюст де Вилье де Лиль-Адан, Катюль Мендес, Франсуа Коппе, Анатоль Франс, Жозе Мария де Эредиа, Стефан Малларме. Пора было делать следующий шаг – печатать стихи, что произошло в августе 1863 года на страницах «Журнала прогресса», «угасшего от молодости ближайших сотрудников и от имперской полиции», как иронически вспоминал Верлен. Первой публикацией великого лирика оказался сатирический сонет «Господин Прюдом» – герой нам знаком по очерку о Бодлере:

Какая богема без выпивки… «Пили охотно и много, – писал Брюсов, едва ли не вспоминая при этом Бальмонта. – Верлен же в эту пору, под влиянием кафе, которые он посещал усердно, уже познал, что за откровения таит в себе абсент… <…> Однажды Верлен и Лепеллетье зашли в ночное кафе. Под влиянием выпитого Верлен затеивает какую-то ссору с одним из посетителей. Лепеллетье удается успокоить друга и увести его из кафе. Однако с пол-дороги Верлен вдруг поворачивает назад: он хочет вернуться в кафе и отомстить обидчику. Лепеллетье вновь начинает его успокаивать. Тогда Верлен выхватывает клинок, который он носил с собой в трости, и кидается на своего друга, безо всякой шутки намереваясь убить его. Лепеллетье не остается ничего другого, как бежать. На беду их замечает полицейский… Дело могло бы кончиться очень плохо, если бы друзьям не удалось добежать до ближайшей станции железной дороги и вспрыгнуть в отходивший поезд». Хорошо, что Бальмонт не носил с собой холодного оружия…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!