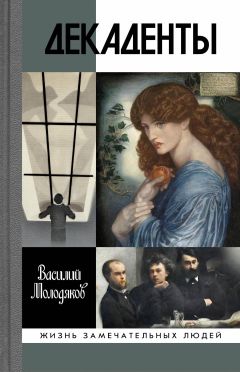

Читать книгу "Декаденты. Люди в пейзаже эпохи"

Автор книги: Василий Молодяков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

«Под северным небом» – не столько декадентская, сколько романтическая книга, к которой хорошо подходит эпиграф из Ленау: «Божественное в жизни всегда являлось мне в сопровождении печали». Поэт Солнца, каким знают Бальмонта, здесь предстает поэтом Луны. «То, что людям не приснится никому и никогда» стало новым словом в русской поэзии, но автор еще «пел на мотивы обычные: унылость, романтическая скорбь, жалобы на убожество жизни», как отметил 20 лет спустя историк литературы Евгений Аничков, добавив: «Так пели многие в те времена поэты. Читатели и поклонники Гаршина и Надсона воспринимали и от Бальмонта то самое, к чему привыкли»[59]59

Аничков Е. В. К. Д. Бальмонт // Русская литература ХХ века. Т. 1. С. 75.

[Закрыть]. Стихотворение памяти Тургенева органично смотрелось в «передовом» журнале «Мир Божий». Однако именно в этой книге появились стихи, без которых невозможно представить себе русское декадентство:

Вечер. Взморье. Вздохи ветра.

Величавый возглас волн.

Близко буря. В берег бьется

Чуждый чарам черный челн.

(«Челн томленья»)

* * *

Как живые изваянья, в искрах лунного сиянья,

Чуть трепещут очертанья сосен, елей и берез;

Вещий лес спокойно дремлет, яркий блеск луны приемлет

И роптанью ветра внемлет, весь исполнен тайных грез.

.............................

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моленье,

И тоска, и упоенье – точно искрится звезда…

(«Фантазия»)

«Здравомыслящие» люди переделывали последнюю строчку: «…точно чистится сапог». Тогда это казалось остроумным…

Бальмонт стал декадентом, не перестав быть романтиком. Книга «В безбрежности», вышедшая в конце 1895 года[60]60

Начиная с третьего издания, Бальмонт исключил из нее четыре стихотворения и шесть стихотворений в прозе; перепечатаны: Markov V. Op. cit. [T. 1]. С. 64–71.

[Закрыть], знаменовала отказ от «обычных мотивов», хотя некоторые стихи из нее печатались даже в «Русском богатстве», самом политически «передовом» и эстетически консервативном из толстых журналов. Предыдущая книга явилась на свет в банальной шрифтовой обложке, новая – в рисованной, работы его приятеля Модеста Дурнова, художника и архитектора, московского денди, достойного отдельной главы в истории русского декадентства. Рисунок изображал двух чаек над морем, явно прилетевших из предыдущей книги, где этой птице посвящено несколько стихотворений. Добрый знакомый поэта Антон Чехов начал писать свою «Чайку» уже после выхода «Под северным небом», а Бальмонт считается одним из прототипов Константина Треплева. Впрочем, с «Чайки» в Художественном театре он ушел, не досмотрев.

Готовя «В безбрежности» к печати, Бальмонт часто читал стихи из нее знакомым, в том числе Брюсову, который видел в книге выдающееся творческое достижение. «Первое, что очаровывает читателя Бальмонта, – это мелодичность его стиха, – писал он в то время. – Можно сказать, позабыв всякие оговорки, что стих Бальмонта самый музыкальный на русском языке. <…> Бальмонт прежде всего властелин всего создания; он может не найти гениального оборота, но нигде не допустит слабого. <…> Бальмонт понял однообразие наших четверостиший и постарался быть оригинальным в сочетании стихов. Это сделало Бальмонта мастером сонета и вообще строфы. Одним словом, Бальмонт с внешней стороны стал вполне европейским поэтом»[61]61

ЛН. Т. 98. Кн. 1. М., 1994. С. 35.

[Закрыть].

Книгу открывали и закрывали программные стихотворения, ставшие визитной карточкой и автора, и нового течения. Начало:

Я мечтою ловил уходящие тени,

Уходящие тени погасавшего дня,

Я на башню всходил, и дрожали ступени,

И дрожали ступени под ногой у меня.

И чем выше я шел, тем ясней рисовались,

Тем ясней рисовались очертанья вдали,

И какие-то звуки вокруг раздавались,

Вкруг меня раздавались от Небес и Земли.

Этим восхищались, над этим глумились, но равнодушных не было.

Концовка звучала манифестом:

За пределы предельного,

К безднам светлой Безбрежности!

.............................

Дерзкими усильями

Устремляясь к высоте,

Дальше, прочь от грани тесной,

Мы домчимся в мир чудесный

К неизвестной

Красоте!

Среди вариантов названия сборника были «Уходящие тени» и «За пределы предельного». Возможно, последнее показалось автору слишком вызывающим.

В сборнике есть уже все ключевые образы бальмонтовской лирики – Море / Океан (и подводный мир), Небо, Пустыня, Ветер как символ свободы, Колокол и, наконец, Солнце – «ярко-красное Светило расцветающего дня» (щедрая дань заглавным буквам!). Ночь и Луна не ушли из его стихов – какой романтик и декадент может обойтись без них! – но теперь «день сильнее ночи».

Несмотря на жалостливые мотивы – какой же романтик без них! – «В безбрежности» можно назвать произведением счастливого человека. Речь не только о разделе «Любовь и тени любви», который «состоит из любовных стихотворений, большей частью отголосков многочисленных увлечений Бальмонта. В большинстве случаев вдохновительниц установить не удалось, да и возможно ли (да и стоит ли). Такой раздел будет отныне чуть ли не в каждой книге стихов Бальмонта»[62]62

Markov V. Op. cit. [T. 1]. С. 53.

[Закрыть]. «Особенный престиж Бальмонту создавал еще его исключительный успех у женщин, – вспоминал Петр Перцов, мемуарист точный, доброжелательный и с юмором. – О романах Бальмонта, прошедших, настоящих и будущих, постоянно говорила вся символическая и не символическая Москва. Начало этим триумфам положил, по-видимому, широко нашумевший в литературных кругах роман его с Миррой Лохвицкой, воспетый ими обоими, в особенности ею же, в своих стихах. С тех пор Бальмонт приобрел ореол непобедимости»[63]63

Перцов П. П. Литературные воспоминания: 1890–1902 годы М., 2002. С. 197–198 (впервые: М.; Л., 1933); далее цитируется без сносок.

[Закрыть]. Он приставал даже к жене Брюсова в его отсутствие:

«Бальмонт решил “действовать” энергично и попытался обнять Жанну Матвеевну. Тогда она схватила со стола горящую лампу и сказала, что бросит ее в него, если он не отойдет. Бальмонт ответил ей: “Не бросите, ведь будет пожар”. В это время вошла горничная, которую Жанна Матвеевна вызвала звонком, и Жанна Матвеевна приказала подать Бальмонту пальто. Бальмонт от Жанны Матвеевны поехал к (издателю Сергею. – В. М.) Полякову на “мальчишник” и, сев рядом с Брюсовым, сказал ему многозначительно: “А я был у твоей жены!” Когда Брюсов вернулся домой, Жанна Матвеевна хотела всё рассказать Валерию Яковлевичу и начала с реплики: “А у нас был Бальмонт”. Но Брюсов оборвал ее: “Я знаю”. На утро Бальмонт прислал Жанне Матвеевне огромную корзину цветов и вложил в нее записку со стихотворением, посвященным Жанне Матвеевне, “Я буду ждать тебя мучительно…”. Брюсов недели две не разговаривал с Жанной Матвеевной. А с Бальмонтом после этого эпизода личная дружба, правда, несколько пошла на убыль; литературное же общение не прекращалось никогда, несмотря на споры и разногласия»[64]64

Рассказ И. М. Брюсовой в записи Е. В. Чудецкой см.: Молодяков В. Вокруг Брюсова: неизвестные материалы // Библиофильские известия. 2013. № 18 (Осень). С. 22–25.

[Закрыть]. О ревности как причине охлаждения их личных отношений писала и жена Бальмонта.

По-настоящему сильно и, не смейтесь, верно Бальмонт любил только «Катю милую», которая не обошла вниманием и «романы» мужа. «Больше всего он ценил в женщинах женственность, желание нравиться, кокетство и любовь к поэзии. <…> Влюблялся он мгновенно и первые дни своего увлечения не отходил обыкновенно от своего предмета. Он был несчастен, если не мог проводить каждый вечер у своей последней любви, сидеть с ней одной до ночи; он приглашал ее к себе или назначал ей где-нибудь свидание, ни с кем и ни с чем не считаясь, кроме ее и своего желания: ни с недовольством семьи, если это была девушка, ни с ревностью мужа, если это была замужняя женщина. Но такие романы длились недолго. Как они протекали, зависело всецело от лица, которым Бальмонт был увлечен. Если это была пустая кокетка, он остывал к ней так же быстро, как быстро вспыхивал. Если же она отвечала ему искренне и пылко, его пламя разгоралось. Я вмешивалась в его романы только в тех случаях, когда боялась, что увлечение Бальмонта может быть для нее трагическим. <…> И я должна сказать, что я не знала романа Бальмонта, который бы кончился сколько-нибудь трагично. <…> После пылкой любви и близости с женщиной Бальмонт как-то легко и незаметно для себя переходил к дружбе с ней, и иногда очень нежной, если его соединяли с ней общие интересы, любовь к искусству, к поэзии».

«Молодая поэзия» (М., 1895) с инскриптом составителя Петра Перцова критику Ипполиту Василевскому (Букве). Собрание В. Э. Молодякова

Много позже Екатерина Алексеевна прочитала – и не без удовольствия привела в мемуарах – письмо Бальмонта к матери из Швейцарии, куда он в августе 1895 года тайно последовал за любимой, которой родители запретили видеться с ним, осуждая роман с женатым мужчиной: «Я нашел такое счастье, какое немногим выпадает на долю, если только выпадает. Я люблю в первый и последний раз в жизни, и никогда еще мне не случалось видеть такого редкостного сочетания ума, образованности, доброты, изящества, красоты и всего, что только может красить женщину». Чтобы получить развод с Ларисой, он взял вину на себя, что лишало его права на повторный церковный брак. Наконец, нашли непривередливого батюшку, который обвенчал их 27 сентября 1896 года в деревенской церкви под Тверью.

Обойти закон, очевидно, помог Владимир Джунковский, адъютант и доверенное лицо московского губернатора великого князя Сергея Александровича (теперь понятно, откуда в его библиотеке запрещенная цензурой книга в переводе Бальмонта) и будущий московский губернатор, хотя это грозило неприятностями по службе. Он был и одним из шаферов. Благодаря за помощь, Бальмонт называл его по-приятельски «Джун» и на «ты»[65]65

Письма К. Д. Бальмонта к В. Ф. Джунковскому // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания ХХ века: Межвузовский сборник научных трудов: Вып. 2. Иваново, 1996.

[Закрыть]. Если верить Михаилу Семенову, который целиком посвятил мемуарный очерк о поэте его пьянству, а литературной деятельности отвел один небольшой абзац, Джунковский был «безумно влюблен» в Андрееву, «но она предпочла поэта Бальмонта, пьяницу и дебошира. Джунковский не мог забыть ее, остался холостяком и потом часто выручал Бальмонта в разных скандальных ситуациях»[66]66

Семенов М. Н. Вакх и Сирены. М., 2008 (Россия в мемуарах). С. 223–228 (цит. С. 227). Единственное упоминание Джунковского в мемуарах Андреевой – о его присутствии на свадьбе.

[Закрыть].

Мать невесты, недовольная браком, заключенным против ее воли, отказала той в наследстве, выделив лишь небольшое содержание. «Бальмонт со своей всегдашней искренностью сказал [ей], что очень рад за меня, что его очень смущало, что после моей жизни дома его заработок окажется слишком скудным и мне бы пришлось терпеть лишения. Матери понравилась простота, с которой он это сказал. <…> Он нравился ей своей скромностью и прямотой. Мне это было приятно, так как моя мать была строга к людям и никогда не ошибалась в оценке их».

Небольшое дополнение к этой истории. Литератор Николай Энгельгардт сватался к Андреевой и получил отказ, а затем сошелся с Ларисой Гарелиной, разъехавшейся с Бальмонтом, но еще не разведенной. В этом гражданском браке родилась дочь Анна, которая в 1920 году вышла замуж за Николая Гумилева (с ним мы еще встретимся в этой книге) и которой посвящен его последний сборник «Огненный столп».

«Мы сживались трудно, – вспоминала Екатерина Алексеевна. <…> Вначале мне трудно было понять, почему Бальмонт так охранял свою самостоятельность, на которую я не посягала. А он это делал, и как-то неумело, по-детски: скрывал от меня, кому пишет, от кого получает письма. На мои вопросы он отвечал неохотно, иногда отмалчивался. Я же всё рассказывала ему. <…> Я только позже поняла: Бальмонт привык, что его первая жена следила за ним, подсматривала, распечатывала его письма, рылась в его бумагах. Очень скоро, через несколько месяцев, убедившись, что я ничего такого не делаю ни при нем, ни без него, он стал доверчивее. <…> Мне Бальмонт предоставлял полную свободу, никогда не спрашивая, куда я иду, с кем видаюсь, что делаю. Меня это даже огорчало, казалось равнодушием с его стороны. Но это была только деликатность. <…> Характер у него был кроткий, незлобивый. В нем совершенно не было грубости. <…> Доверчив он был, как ребенок, и обмануть его ничего не стоило. Сам он был необычайно правдив, никогда не лгал и не умел притворяться. <…> Он всегда говорил, что думал, даже в тех случаях, когда это могло ему повредить или было невыгодно».

Люди, видевшие Бальмонта не только на эстраде (в прямом и переносном смысле), запомнили его лучшие качества. По свидетельству Перцова, «в личных отношениях он не проявлял никакого высокомерия или рисовки. Напротив того: трудно было встретить такого приятного, предупредительно-приветливого человека. <…> В Бальмонте виделся прежде всего глубоко преданный литературе, идеалистически настроенный и в то же время лично-скромный, всегда готовый признать чужую заслугу человек. Он выгодно отличался от Брюсова отсутствием той слишком явной жажды прославления, которой страдал последний». Обоим не повезло от недоброжелательных мемуаристов. Публично глумившийся над всеми декадентами эмигрант Бунин долго обходил Бальмонта стороной: в одном городе живут, в одних изданиях печатаются, из одних источников получают помощь, – и лишь после его смерти отвел душу: «Всегда с некоторой бесовской хитрецой, человек, в натуре которого было немало притворной нежности. <…> Человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности»[67]67

Бунин И. А. Автобиографические заметки // Бунин И. А. Окаянные дни: Воспоминания. Статьи. М., 1990. С. 184—187

[Закрыть]. Ах, Иван Алексеевич, кто бы говорил про самовлюбленность…

Расправляясь с символизмом, Белый просто отмахнулся: «Мне трудно делиться своим впечатленьем от встречи с Бальмонтом; она – эпизод, не волнующий, не зацепившийся, не изменивший меня, не вошедший почти в биографию: просто рои эпизодов, которые перечислять бы не стоило; К. Д. Бальмонт – вне комической, трагикомической ноты и не описуем»[68]68

Белый А. Начало века. М., 1990. С. 239–250 (главка «Бальмонт»).

[Закрыть]. Дальше длиннющий набор комичных сцен со всеми штампами «бальмонтизма», выписанных в издевательском тоне. А ведь Бальмонт, по свидетельству жены, «ставил [Белого] очень высоко как поэта и мыслителя. <…> Когда вышла его злополучная книга “Начало века”, меня очень неприятно удивил неприязненный тон, которым он писал о Бальмонте. <…> Бальмонт – одна из самых слабых его карикатур. Ни внешнего, ни внутреннего сходства». «Ко всем людям, близким и далеким, – продолжала Андреева, – Бальмонт относился одинаково искренне, непосредственно и непредвзято. В нем совершенно не было снобизма. Ему ничто не импонировало в человеке, кроме его таланта, его мыслей и знаний. <…> Каждый человек, пишущий стихи или просто любящий их, становился Бальмонту дорог и интересен. <…> С некоторыми из них он носился… пока длилось очарование, или, охладев к бездарному или глупому поэту, которым раньше увлекался, он спокойно отворачивался от него, и тот сразу переставал для него существовать».

Сразу после свадьбы молодожены уехали в Европу: впечатления находим в письмах к матери. Франция – в Биаррице поэт впервые увидел океан. Испания – любовь навсегда. Англия – лекции о русской поэзии в Оксфорде по приглашению профессора Уильяма Морфилла, которые он читал по-французски, ибо аудитория признавала только безупречный английский. Ежедневный размеренный труд, изучение языков, чтение книг. «Работал он неустанно, делал свою любимую работу бодро и радостно. Подневольный же труд, всякую службу считал проклятием для человека. Когда он кончал одну работу, он думал уже о следующей. Не тяготился, не жаловался на обилие ее. В нем совершенно не было лени и уныния, этих свойств, присущих большинству русских. <…> Так жили мы мирно и буржуазно с “декадентом” Бальмонтом, о диких выходках которого в Москве ходили невероятные легенды» – не совсем беспочвенные. Домой поэт возвращался навстречу творческому взлету и славе.

Новый сборник «Тишина. Лирические поэмы» вышел в августе 1898 года. В нем отчетливо проявилось то, что Бальмонт, по словам жены, «жил мгновением и довольствовался этим, не смущался пестрой сменой мигов, лишь бы только полнее и красивее выразить их. Он то взывал к Христу, то к Дьяволу, то воспевал Зло, то Добро, то склонялся к язычеству, то преклонялся перед христианством. Но эти противоречивые начала его не смущали, быть может, потому, что они объединялись в его чувстве космической цельности, мирно уживаясь рядом, выливаясь то в одну, то в другую форму законченного стихотворения». Ранее эту особенность не только творчества, но мировоззрения и личности поэта удачно сформулировал Эллис: «История лирики Бальмонта – ряд столько же глубоких, как и внезапных метаморфоз, ряд попыток найти мгновенно, непосредственно абсолютное, последнее Да. <…> Основной метод Бальмонта – импровизация, импрессионистическая кристаллизация творческих мгновений; основной характер его созерцания – романтический; общий уклон его творчества – к дифференциации; основная смена настроения – переход от дуалистического пессимизма к патеистическому оптимизму; главное очарование – музыкальность и интимная проникновенность».

«В этом царстве тишины веют сладостные сны»: от Лермонтова и Шелли здесь больше, чем от Бодлера, – хотя Якубович назвал заглавие «Тишина»… «громким». Бальмонт перешел на «кинжальные слова» (выражение из «Гамлета») в сборнике «Горящие здания. Лирика современной души» (1900):

Я устал от нежных снов,

От восторгов этих цельных

Гармонических пиров

И напевов колыбельных.

Я хочу порвать лазурь

Успокоенных мечтаний.

Я хочу горящих зданий,

Я хочу кричащих бурь!

Поэт вовсю принялся эпатировать: «Быть может, предок мой был честным палачом», – почему некоторые критики называли «Горящие здания» его первой декадентской книгой.

Как Испанец, ослепленный верой в Бога и любовью,

И своею опьяненный и чужою красной кровью,

Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде,

Я хочу цветов багряных, мною созданных везде.

(«Как испанец»)

* * *

О да, я Избранный, я Мудрый, Посвященный,

Сын солнца, я – поэт, сын разума, я – царь.

Но – предки за спиной, и дух мой искаженный —

Татуированный своим отцом дикарь.

(«Избранный»)

* * *

Я буду лобзать в забытьи,

В безумстве кошмарного пира,

Румяные губы твои,

Кровавые губы вампира!

(«Я сбросил ее»)

* * *

Если я в мечте поджег – города,

Пламя зарева со мной – навсегда.

О мой брат! Поэт и царь – сжегший Рим!

Мы сжигаем, как и ты, – и горим!

(«Я люблю далекий след…»)

* * *

Запах солнца? Что за вздор!

Нет, не вздор…

Солнце пахнет травами,

Свежими купавами,

Пробужденною весной

И смолистою сосной.

(«Аромат солнца»)

Из пародий на Бальмонта, написанных не только штатными зубоскалами, но Брюсовым и Анненским, наибольшее количество вдохновлено «Горящими зданиями».

Кратко рассказать о такой сложной и многоплановой книге невозможно, поэтому ограничусь бодлеровскими мотивами – не «бодлерианскими»! Критики отметили влияние Бодлера в циклах «Совесть» и «Страна неволи», где мотивы тоски, мук совести, раскаяния сочетаются с приятием мира («Мир должен быть оправдан весь, / Чтоб можно было жить») даже в его самых отталкивающих проявлениях:

Увечье, помешательство, чахотка,

Падучая и бездна всяких зол,

Как части мира, я терплю вас кротко

И даже в вас я таинство нашел.

(«Проклятие глупости»)

* * *

Я горько вас люблю, о бедные уроды,

Слепорожденные, хромые, горбуны,

Убогие рабы, не знавшие свободы,

Ладьи, разбитые веселостью волны.

.............................

Чума, проказа, тьма, убийство и беда,

Гоморра и Содом, слепые города,

Надежды хищные с раскрытыми губами, —

О, есть же и для вас в молитве череда!

Во имя Господа, блаженного всегда,

Благословляю вас, да будет счастье с вами!

(«Уроды»)

Неожиданно читать у бодлерианца Эллиса о «губительном влиянии Бодлера, смертоносный яд которого никогда не удалось Бальмонту претворить и усвоить», о «чудовищных диссонансах, столь же неприемлемых и странных, сколь искренних». Сонеты «Проклятие глупости» и «Уроды» критик назвал «самым странным и парадоксальным из всего когда-либо созданного Бальмонтом», добавив: «Идти далее в этом обожествлении мира как целого, в этом “всё приемлю”, очевидно, некуда». Есть и другое мнение. «Тяжесть мучительных страданий от ноющей тоски увеличивается мучительными угрызениями совести. Но о чем же свидетельствуют эти муки угрызения? Где их источники. Ясно, что человек, весь погрязший во зле, и не осознает его. Отличить это зло, выделить его позволяет присутствие в душе, в сознании каких-то иных велений, исканий, идеальных устремлений. И их-то надо уметь подслушать и уловить в поэзии», – Бальмонта, к которому применимы эти слова Соколова о Бодлере, приведенные в предыдущем очерке. Позже Бальмонт найдет чеканную формулу:

Мы избрали Зло как путь познанья.

3

Сборник «Будем как Солнце» (1903) принято считать лучшей книгой Бальмонта. Эллис назвал ее «великой». Ее появлению предшествовали важные события в жизни поэта. Сорокалетие отмены крепостного права 19 февраля 1901 года вызвало волну оппозиционных политических демонстраций. Поэт оказался на одной из них, 4 марта у Казанского собора в Петербурге. Став свидетелем ее разгона, он вознегодовал и уговаривал знакомых протестовать. Личным ответом стало прочитанное 14 марта на литературном вечере стихотворение «Маленький султан». Бальмонт читал его на бис, поскольку программа была разрешена заранее – а тут такое:

То было в Турции, где совесть – вещь пустая.

Там царствует кулак, нагайка, ятаган,

Два-три нуля, четыре негодяя

И глупый маленький султан.

«Публика поняла скрытый смысл стихотворения и выказывала свое сочувствие и одобрение, – вспоминала Андреева, – хлопала, кричала, без концa вызывала Бальмонта. Как только Бальмонт сошел с эстрады, его окружили агенты, спрашивали, чье это стихотворение, и просили его записать. <…> Бальмонт отказался повторить, сказал, что стихотворение испанское в его переводе. И уехал. Через несколько дней, ночью, у нас был обыск, очень тщательный. <…> Через месяц Бальмонта вызвали в охранку и объявили о запрещении ему на два года жить в столицах и университетских городах». Стихотворение пошло по рукам, появилось в заграничной печати и чуть не попало в ленинскую «Искру»[69]69

Примечания В. Н. Орлова // Бальмонт К. Д. Стихотворения. С. 650–652.

[Закрыть].

15 февраля 1902 года Бальмонт писал Брюсову из деревни: «Да, я верю только в себя и в Вас. Я знаю, что мы останемся всегда такими же, где бы мы ни были. Мы будем молодыми и неземными – годы, десятки лет, века. Все другие, кроме нас двоих, так жалко делаются людьми при первой же возможности, и даже не дожидаясь ее, стареют, забывают блеск своих глаз и прежних слов своих»[70]70

ЛН. Т. 98. Кн. 1. М., 1994. С. 120; далее переписка Бальмонта и Брюсова цитируется без сносок с указанием даты письма.

[Закрыть]. Это – не поза. Это – нормальный язык общения. Днем позже он отправил Брюсову рукопись «Будем как Солнце», прося похлопотать в цензуре, хотя книгу можно было представить уже отпечатанной: «Боюсь изуродования, но и боюсь сожжения. Не лучше ли просто выбросить шесть-семь рискованных вещей? Или посоветоваться келейно с кем-нибудь?» Опасался не зря. Под запрет попали восемь стихотворений, в основном из эротического цикла «Зачарованный грот», так что соответствующие листы пришлось перепечатать[71]71

Запрещенные стихотворения // Markov V. Op. cit. [T. 1]. С. 173–176.

[Закрыть].

Невыносимо скучавший в деревне поэт добился разрешения выехать за границу с краткой остановкой в Москве. «Скажите, могу ли я остановиться у вас от поезда до поезда? Только скажите откровенно», – писал он Брюсову 27 феврая, пояснив: «Я не имею права ночевать в Москве, но на остановку от поезда до поезда, конечно, никто не может посягать, ибо не через воздух же мне лететь в Париж». Подробности пребывания Бальмонта в Первопрестольной известны по записи Брюсова, напечатанной с сокращениями (отточия в публикации), но многое можно домыслить:

«Решено было, что он проведет ночь у меня. <…> Я встречал Бальмонта на вокзале. Приехал он с Екатериной Алексеевной. Москве Бальмонт радовался, как давно невиданному. <…> Обед (у Брюсовых. – В. М.) прошел довольно скучно. Бальмонт читал бесконечные свои переводы из Шелли… <…> После ужина читали много стихов, но все не очень оживленно. Когда все разошлись, Бальмонт настоял, чтобы мы пошли с ним на волю. Пошли в (ресторан. – В. М.) “Эрмитаж” вдвоем. Он спросил английской горькой (виски. – В. М.)… Ко мне Бальмонт не хотел возвращаться ни за что. Было уже 9 утра. Я привел его почти насильно, но он едва лег, тотчас встал и бежал… Против ожидания, часам к 3 он пришел. Но оказалось, что он выписал из Шуи свою мать. Я поеxал за ней. А Бальмонт остался у меня… Матери Бальмонта я не нашел, вернулся и не знал, что с ним делать… Он утверждал, что останется в Москве: “Мне всё равно”. По счастию, мать его приехала к нам, женщина властная и вроде него. Сначала он не хотел и подойти к ней, но потом расплакался, размягчился. “Костя, пора на вокзал”, – скомандовала она, и Костя повиновался. На вокзале встретила Екатерина Алексеевна… Мы его усадили, он уехал». Каким он уезжал, можно представить по фразе из его письма Брюсову от 7/20 августа{25}25

Для писем из-за границы указывается двойная дата: по старому и новому стилю.

[Закрыть] из Оксфорда: «Вы увидите меня другого, не того, о, не того, который покидал в таком разорванном состоянии нашу милую Москву».

Поезд, на котором уехал Бальмонт, потерпел аварию под Смоленском, но обошлось без жертв. «Опасность, конечно, была велика, и я уверен, – писал Брюсову 19 марта друг-поэт Александр Курсинский, – что всё было бы иначе, если бы в поезде не ехал хранимый – для нас – самим адом Бальмонт»[72]72

ЛН. Т. 98. Кн. 1. М., 1994. С. 353.

[Закрыть]. Он иронически обыграл известную строку из бальмонтовской поэмы «Дон-Жуан»: «Быть может, самым адом я храним». Брюсов оценил шутку и занес ее в дневник. Сам Бальмонт 22 марта сообщил «брату Валерию» из Парижа в обычной манере: «Снова смерть прошла мимо меня и даже не коснулась своей тенью. Поезд, на котором я ехал, сошел с рельсов, но из этого ничего не воспоследовало, кроме ужасов и воплей, в которых я не участвовал».

Книга «Будем как Солнце» открывалась двумя заклинаниями:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,

А если день погас,

Я буду петь… Я буду петь о Солнце

В предсмертный час!

* * *

Будем как Солнце! Забудем о том,

Кто нас ведет по пути золотому,

Будем лишь помнить, что вечно к иному —

К новому, к сильному, к доброму, к злому —

Ярко стремимся мы в сне золотом.

Будем молиться всему неземному

В нашем хотеньи земном!

«В первом поэт молится солнцу как сын земли, он видит ясный лик золотого бога над собой, – писал Эллис. – <…> В другом он уже возносится к своему новому богу и уже экстатически сливается в нем, сгорая и пылая в святом бреду великого солнечного исступления». Поэтом Солнца Бальмонт остался до конца, повторяя: «Гляди на Солнце, пока есть Солнце». Однако с солнечной образностью в книге соседствуют «яркие следы влияния неподражаемой демонической лирики Бодлера» (Эллис) и даже омерзительно натуралистические картины разложения в стихотворениях «К смерти» и «Два трупа». «Бодлер, помноженный на “Бобок” Достоевского», – охарактеризовал второе комменатор Бальмонта, известный американский славист Владимир Марков[73]73

Markov V. Op. cit. [T. 1]. С. 161.

[Закрыть]. Только не Бодлер – Роллина.

«В немногих с такой силой, так явно проявляется эта дрожь грядущего, как в Бальмонте, – писал Брюсов в рецензии на «Будем как Солнце». – Иные, может быть, яснее сознают весь тайный смысл современности, но редко кто более, чем Бальмонт, носит в самом себе, в своей личности эту современность, переживает ее полнее. Бальмонт прежде всего “новый человек”; в нем новая душа, новые страсти, идеалы, чаянья, – иные, чем у прежних поколений. Он живет отчасти той “удесятеренной жизнью”, о которой мечтал другой современный поэт{26}26

Финал стихотворения в прозе Александра Добролюбова «Я предвижу, о отдаленнейший из потомков моих…»: «Но вспомни хотя на мгновение, что во мне лежали и только случайно не вспыхнули зародыши всех мыслей и движений твоих, что я так подробно предвидел тебя и воссоздал заране живого тебя и твою удесятеренную жизнь».

[Закрыть]. И именно эта новая жизнь делает Бальмонта поэтом нового искусства»[74]74

Мир искусства. 1903. № 7–8. С. 29–36 // Среди стихов. С. 77–86.

[Закрыть]. «Высочайший полет и самое глубокое падение – основная тема этой замечательной книги, – восторгался Эллис. – Великая трагическая светотень, безумная, дерзкая до гениальности попытка, порыв к нечеловеческой полноте созерцания – вот ее истинная сущность. <…> Появление ее было высшим торжеством и победой русского символизма, расцветом нашей новой лирики».

Сборник разошелся по всей читающей России. Гимназист Коля Гумилев, писавший стихи и даже напечатавший их в Тифлисе, за неимением собственной изданной книги подарил знакомой барышне «Будем как Солнце» с надписью:

«От искреннего друга, соперника Бальмонта»

и с таким признанием в любви к «сопернику» и к адресату[75]75

Павловский А. И. Николай Гумилев // Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы / Сост., подг. текста и прим. М. Д. Эльзон. Л., 1988. С. 7.

[Закрыть]:

Гордый Бальмонт, сладкозвучный созидал на диво миру

Из стихов своих блестящих разноцветные ковры.

Он вплетал в них радость солнца, блеск планетного эфира

И любовь, и поцелуи – эти знойные миры.

Ранней юности мечтанья, блеск полуночных желаний,

Все богатства, все восторги нашей радостной земли.

Он их создал и отделал эти пламенные ткани,

Чтобы Вы ступать могли.

Одновременно с работой над книгой в жизнь Бальмонта вошла новая героиня – генеральская дочь Елена Константиновна Цветковская, студентка математического факультета Сорбонны, на 15 лет моложе обожаемого поэта: «О, Елена, Елена, Елена, / Как виденье, явись мне скорей». Она подошла к нему в ноябре 1902 года после лекции в парижской Русской высшей школе общественных наук и отправилась блуждать с ним по городу. Слово Екатерине Андреевой:

«Бальмонта она сразу поразила и очаровала своей необычностью. Он восторженно писал мне о встрече с ней. Я не придавала ей значения. <…> Через полтора года Елена приехала в Москву, и я познакомилась с ней. <…> Елена ухватилась за Бальмонта страшно цепко, со всей силой своей первой страсти. <…> И это подействовало на Бальмонта сильнее всего. Она выказывала ему свое обожание при всех, ни с кем и ни с чем не считаясь. Никто, кроме Бальмонта, не существовал для нее. <…> С 1904 года Елена уже неукоснительно следовала за нами всюду. <…> Бальмонт разрывался между нами, не желая потерять ни ее, ни меня. Больше всего ему хотелось не нарушать нашей жизни, жить всем вместе. Но этого не хотела я. Как Бальмонт представлял себе нашу жизнь втроем, я не знаю. <…> Елена прямо сказала, что не может жить без Бальмонта, лучше покончить с собой. А мне было страшно оставить Бальмонта с Еленой. <…> Бальмонт не делал тайны из своей жизни и держал себя так просто и естественно между мной и Еленой, что и другие переставали удивляться. <…> Всю жизнь Елена ходила за Бальмонтом, служила ему безропотно и самоотверженно (до конца жизни). Не только в молодости, когда Бальмонт был в расцвете силы и славы, но и в старости, когда он болел, тосковал на чужбине, нуждался».

Бальмонт не развелся с «Катей милой» и переписывался с ней до конца 1933 года, посылал, когда мог, деньги, вещи, книги. Елена осталась «гражданской женой», но умер он у нее на руках.

«Будем как Солнце» открывал для Бальмонта и его читателей 1903 год. Закрывала его книга «Только любовь», открывавшаяся «Гимном солнцу»:

Жизни податель,

Светлый создатель,

Солнце, тебя я пою!

Пусть хоть несчастной

Сделай, но страстной,

Жаркой и властной

Душу мою!

Последняя строка последнего стихотворения закольцовывала заглавие:

О люди, я чувствую только любовь!

«Я не знаю мудрости, годной для других, / Только мимолетности я влагаю в стих». Стоило большинству не-символистской критики («И зову мечтателей… Вас я не зову!») признать Бальмонта одним из первых поэтов России, как символистская заговорила о его «закате». В книге «Только любовь» Эллис видел «упадок силы творческого воображения, напряженности душевных эмоций», «повторение общих мест», которые «не позволяют ни на минуту забыть, что диапазон основных созвучий уже исчерпан»: «И по мере того, как мы начинаем чувствовать намеренность, сугубую искусственность и стилизованность этих страниц, нами овладевает равнодушие и безрадостность». Согласиться не могу: если роста и развития не видно, то нет и упадка, утомительного многословия и дешевой красивости, испортивших следующие книги. Наряду с радостными и страстными гимнами зазвучали мотивы разочарования: «Я совсем остываю к мечте»; «Только холод отчанья, / Тишь сознанья, что мне не сверкнуть горячей»; «Я навсегда потерял красоту». Слава богам, Бальмонт не совсем остыл к мечте, не навсегда потерял красоту и продолжал сверкать ярко и горячо.