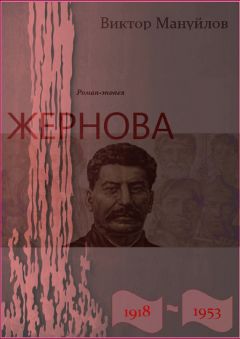

Читать книгу "Жернова. 1918–1953"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

После деревенского схода миновало четыре дня, и все эти дни Гаврила не находил себе места, все валилось у него из рук. Отец пытался его урезонить, но, видя, что Гаврила как бы не в себе, махнул на него рукой и поедом ел остальных домашних.

На дню раза по три – по четыре Гаврила будто невзначай оказывался возле сельсовета, но внутрь не заходил, а лишь постоит рядом, послушает, о чем говорят мужики, ездившие в волость или в уезд, покурит с ними и побредет куда-нибудь, но чаще – на край деревни, к пяти соснам, откуда начинается дорога к мельнице.

Нынче по этой дороге никто не ездит, разве что к реке за лозняком да на нижние луга за сеном, потому она лежит, занесенная снегом, переметенная косыми синими снежными языками, испятнанная заячьими петлями, лисьими кружевами, мышиными строчками да птичьими крестами. Вдоль нее поднимаются бурые кусты репейника с цепкими катышками семенников да черные метелки конского щавеля. Внизу, в полуверсте отсюда, дорога сворачивает налево, пересекая бочажину в самом мокром месте. Там лет пять назад была уложена бревенчатая гать, между серыми бревнами уже выбросились на свет божий тонкие побеги вездесущей ольхи. Почти сразу же за дорогой течет река, над ее берегами высятся старые ветлы, увешанные грачиными гнездами. А на той стороне, вдоль обрывистого берега, раскинулись сенокосные луга, за лугами, до самого горизонта, темнеет глухой лес, над ним висит неподвижная кипень облаков с лиловыми подбрюшьями и розовыми боками, нагретыми опускающимся солнцем.

Гаврила часто вглядывается в эти дали, манящие его невесть куда и зачем.

Однорукий Митрофан уже два дня как уехал в волость оформлять решение схода и будто в воду канул. Запил небось там со своими многочисленными родственниками, и дела ему нет до Гаврилы и его переживаний.

Но на третий день вечером, как раз в четверг, едва Мануйловичи сели ужинать, прибежал Митрофанов малец и позвал Гаврилу в сельсовет. Гаврила вскочил столь поспешно, что свалил табурет, накинул на плечи зипун и вышел, даже не облизав своей ложки.

Однорукий Митрофан сидел за столом, выставив вперед редкую сивую бороду, курил самокрутку, окутываясь густым дымом, щурил глазки цвета еловой коры и хитренько смотрел на Гаврилу, а на дощатом столе лежала бумага, с которой Гаврила не сводил глаз, едва переступив порог Митрофанова кабинета.

– Ну, ставь магарыч, Гаврила Василич, – весело осклабился Митрофан черным частколом зубов. – Вот она твоя бумага, все тута подписи и печати, как положено. Так что завтрева давай запрягай, поедем, примешь мельницу и избу по акту, чтоб все на законном основании.

– Да я… да я хоть сейчас… хоть какой магарыч… – заволновался Гаврила. – Я уж и так думал, раз сход решил, так чтоб по всему обыкновению, по обычаю. Это мы понимаем, а как же, Митрофан Ксенофонтыч… мирское дело… спокон веку…

– Новоселье – оно, конешное дело, а спрыснуть бумагу положено, как говорится, потому совецка власть – она для хрестьянина делает супротив прежнего, и все такое протчее… Вот об чем речь, Гаврила Василич, а новоселье – это опосля.

– Да я со всей душой! Мы как раз только что ужинать сели, а тятька и говорит: чтой-то, говорит, однорукого долго нету… Извиняюсь, конечно, Митрофан Ксенофонтыч. Так что милости просим.

И Гаврила, взяв бумагу дрожащей рукою, стал пятиться к двери и кланяться, будто перед ним за обшарпанным столом сидел не однорукий Митрофан Вулович, хоть бы и председатель совета, а становой пристав из старых режимов.

На другой день рано поутру, кряхтя с перепою, Гаврила запряг лошадь и выехал со двора. Железные полозья саней с хрустом давили ледяную корку, образовавшуюся за ночь, из-под копыт лошади летела снежная крошка, лошадь фыркала, трясла головой, из ноздрей ее шел пар. Морозный воздух пощипывал нос и прояснял голову. Только выехав на улицу, Гаврила осознал наконец, куда и зачем едет спозаранку, расправил грудь и заломил баранью шапку на ухо.

Вчера, по пьяному делу, они малость повздорили с отцом из-за имущества, которое Гаврила должен вывезти с подворья, но сегодня, в это чистое морозное утро, Гаврила готов был убраться на мельницу хоть голышом, потому что был уверен: мельница за год-два поставит его на ноги, и тогда он не только приобретет себе хорошего коня, но непременно справит и кое-что еще, о чем не мог мечтать неделю назад.

Даже, может быть, и граммофон…

А что? Сидишь, положим, за самоваром, рядом жена в новом сарафане и в черном, с большими и яркими цветами платке с бахромой, наброшенном на плечи; с обеих сторон дети: парни в новых нарядных рубахах, девки в цветастых сарафанах; сам тоже во всем новом, а по жилетке золотая цепочка от часов… Да, так вот, сидишь, значит, вместе со всеми, пьешь чай с городскими конфектами и слушаешь песни и разную музыку. Благодать.

Но граммофон – это так, мечтания, а вот железную кровать с блестящими шарами, комод, как у местечкового попа, отца Виссариона, буфет со стеклянными дверцами, чтоб была видна красивая посуда, ну и другое что – это уж в первую голову. А потом и граммофон.

Возле избы с красным флагом, поникшим над покривившимся крыльцом, Гаврила придержал лошадь.

– Стой, черт тя побрал! – громко выкрикнул он, рассчитывая, что председатель сельсовета услышит его, выйдет и они без задержки поедут на мельницу. Но Митрофан, судя по тому, что на дверях совета висел замок, который Гаврила сразу не разглядел, был еще дома и, надо думать, гонял чаи.

Что ж, власть – она и есть власть, хоть мужицкая, хоть какая, без куражу ей никак нельзя. Гаврила в это верил твердо и поэтому нисколько не опечалился. Теперь, когда бумага с печатью и подписями покоилась у него за пазухой, аккуратно сложенная вчетверо и помещенная в обложку от какой-то старой молитвенной книжки, нутро которой пошло на курево, теперь Гаврила обрел всегдашнее спокойствие и уверенность.

Эту бумагу у него не взять и силой, а уж по собственной воле он не отдаст ее даже родному отцу. Так что спешить особо нечего, мельница от него не уйдет.

Гаврила достал кисет, вынул из него сложенную гармошкой газету и принялся крутить цигарку.

Сзади, в проулке, захрумкал снег под чьими-то тяжелыми шагами. Гаврила обернулся и увидел Касьяна Довбню… вернее сказать, его городской картуз, плывущий в облаке дыма над сплошным дощатым забором, за которым стояла высокая изба под железной крышей первейшего в Лужах богатея – Аверьяна Гудымы.

Если по правде, то не такой уж богатей этот Аверьян: в других деревнях имеются мужики и побогаче. Однако, восемь лошадей, одиннадцать коров и множество прочей живности – такого ни у кого в Лужах больше не было.

В начале восемнадцатого выбрали Аверьяна председателем лужицкого совета, но вскорости власть была отдана комбедам, и Аверьян потихоньку стушевался, ушел в тень, хотя без него не решалось окончательно в деревне ни одно дело, а безрукий Митрофан в затруднительных случаях шел советоваться прежде всего к Гудыме, и тот безрукого ни разу не подвел. Умел жить Аверьян Гудыма, умел ладить со всеми.

Продотрядовцы, например, наезжая в деревню, всегда останавливались у Гудымы, он кормил их и поил самогонкой и, может быть, поэтому ухитрился сохранить кое-какую живность. К тому же часть раздал почти сразу после революции вдовам-солдаткам, оставив себе лишь на пропитание, то есть раньше других понял, куда дует ветер, и лишь немногое было сведено со двора в порядке реквизиций. Так не у него одного.

Аверьян первым узнавал о всяких переменах в поведении властей, о новых указах; он откуда-то проведывал о наезде очередного продотряда или волостных активистов, предупреждал остальных, и лужевцы успевали перепрятать хлеб и бульбу и угнать в ближайший лес оставшихся коров, лошадей и прочую скотину.

И в те поры во главе комбеда стоял нынешний председатель сельсовета Митрофан Вулович, потерявший руку в Маньчжурии в четвертом году. Это был тихий и рассудительный мужик, работящий, но какой-то ужасно невезучий: жена у него померла, оставив ему пятерых детей; отец, еще не старый, лежал разбитый параличом; дважды Митрофан горел и дважды же мир отстраивал ему новую избу. Поэтому, хотя он теперь был при власти, завистников не имел. Чему тут, собственно, завидовать! Зато лужевцы могли быть уверены, что однорукий – после всех благодеяний, что сделал ему мир, – против мира не пойдет, своих не выдаст. Пока так оно и велось.

А Гудыма… А что Гудыма? Аверьян Гудыма вчера первым голосовал за Гаврилу Мануйловича, и его голос был решающим.

Касьян подошел, поздоровался с Гаврилой за руку, деловито прохрипел, глядя куда-то поверх гудымовской крыши:

– Ну как там, на мельнице, все в порядке?

– Да вот… собираемся, – безразлично откликнулся Гаврила, подумав про себя: «Черт тя принес, хрипатого! Каждой дырке затычка…»

– Что ж, так и не был там? – настаивал Касьян, теперь заинтересовавшись лошадиной сбруей.

Гаврила даже не шевельнулся, сидел, смоля самокрутку и глядя куда-то вбок.

Не дождавшись ответа, Касьян продолжал:

– Да и то сказать, куды спешить по нонешним временам? Некуды. А с другой стороны, если посмотреть на текущий момент, из волости требуют, чтоб налаживали хозяйство и давали производство, потому как в городах народ голодает… рабочий класс, в смысле, и другой трудящий элемент.

И на это Гаврила ничего не промычал, не проблеял, будто и не с ним Касьян разговоры разговаривал.

Однако секретарь партийной ячейки деревни Лужи знал Гаврилин характер, потому ни удивления, ни обиды не выказал. И потом… в волостном комитете партии недавно всех секретарей партячеек собирали и объясняли, что по нынешним временам, которые характеризуются как бы переходным процессом и этим… как его, черт! – ком-про-мис-сом с частным элементом, надо с этим элементом вести себя соответствующим образом, то есть привлекать его на сторону соввласти и тем самым обеспечивать народ хлебом и другими продуктами. А вот когда соввласть получит полную силу, когда поднимется весь мировой пролетариат, тогда разговоры с частником пойдут совсем другие.

Секретарям прямо указали, чтобы никаких перегибов не допускалось, что за малейшее искривление линии партии и указаний товарища Ленина партия будет наказывать своих членов сурово и беспощадно, невзирая на происхождение и заслуги перед революцией и соввластью.

Касьян, весьма напуганный суровыми предупреждениями, а главное – тоном, каким они были произнесены, заикнулся, чтобы его освободили от секретарства по причине малой грамотности, возрасту, многодетности и желания в ближайшем будущем возвернуться в Смоленск, в железнодорожные мастерские, но ему тем же непреклонным тоном ответствовали, что это еще успеется, что грамотность тут ни при чем, что сейчас, наоборот, партия снимает своих членов с городского… это самое… поприща и направляет в деревню для реализации новой экономической политики и формирования актива, который в ближайшем историческом будущем повернет деревню на социалистические рельсы. Присматриваться к мужику, завоевывать его на сторону соввласти, использовать малейшие противоречия частнособственнического уклона с нарождающимся социалистическим сознанием в пользу последнего, бережно проращивать ростки, чтобы в будущем получить добротные всходы, – вот задача каждого большевика-коммуниста на текущий момент и длительную перспективу.

Так сказали в волкоме партии, чем привели Касьяна в великое расстройство, потому что он почти ничего из сказанного не понял.

Какое такое сознание, какие такие ростки, а тем более всходы, где их искать и как их проращивать? Касьян, хоть тресни, сколько ни оглядывался в своих Лужах, разглядеть ничего похожего не мог. Даже в своих деревенских однопартийцах. Он твердо знал одно: мужик должен пахать, сеять, выращивать и убирать, а потом выращенное и убранное продать, сколь нужно, чтобы купить всякую потребную ему одежу, утварь и это… эти самые орудия труда. Так велось на деревне спокон веку, все было налажено и, по мнению Касьяна, не нуждалось в каких бы то ни было переменах. Земля теперь у мужика есть, а уж мужик сам знает, что ему сажать и сеять на своей земле, и если арбузы, к примеру скажем, в этих краях не растут, так ты хоть какие постановления ни принимай, а они таки и не вырастут, хотя, конечное дело, вещь весьма приятная, особливо в жару да с устатку. Или, опять же, дыни. Тоже овощ хорошая… Или там какая заморская фрукта. Ну не растет она тута – вот в чем загвоздка! А как с житом или с бульбой управляться, с яблонями да крыжовником, так на деревне и так каждый сызмальства знает, и никакого партийного руководства не требуется.

Глава 23Деревенские корни в Касьяне были куда крепче тех, что он пустил в Смоленске, зато там, в железнодорожных мастерских, в нем намертво укрепилось неверие и даже ненависть ко всякому начальству и, следовательно, неверие и ненависть ко всякой власти, будь то царская или советская, ибо любая власть всегда стояла и стоит от Касьяна далеко и с его, Касьяновыми, желаниями никогда не считалась и не считается. Именно поэтому слова очкастого секретаря волкома он принял за обычный набор слов, без которых ни одна власть обходиться не может. И при царе хозяин мастерских твердил, что их, рабочих то есть, труд нужен России и государю-императору, и при Керенском почти то же самое, и теперь, при Ленине, – с той лишь разницей, что труд этот нужен уже не только самому Касьяну, но и всем остальным пролетариям, которые теперь и есть сама власть.

Верил Касьян Довбня или не верил, однако, будучи простым рабочим в депо, не мог не делать того, что делали другие, потому что в рабочей среде чувство общности развито еще сильнее, чем у деревенских, и всякая самостоятельность ведет к выключению человека из общества себе подобных, а это страшно, это равносильно смерти. Но делая то, что делают другие, Касьян редко понимал, зачем ему это нужно и зачем это нужно вообще, кроме того, что его работа давала ему и его семье средства к существованию, а поскольку сама работа, как таковая, ему была не нужна, а нужна хозяину и власти, то любить хозяина и власть Касьян никак не мог. Как и саму работу. И большинство рабочих тоже. Одно Касьян понимал крепко: нельзя рабочему человеку без работы – вот в чем печальная загвоздка.

После февральской революции деповские колебались то к большевикам, то к эсерам, то еще к кому, ни одна власть их не устраивала, потому что не давала вдоволь хлеба и спокойной жизни, не платила зарплату и требовала себя, то есть власть, защищать от всех остальных. И хотя Касьян в конце концов записался в большевики, лучше разбираться в запутанной жизни не стал, а вернувшись в деревню, чтобы переждать трудные времена, увидел, что деревня живет по-старому, как жила и десять, и двадцать лет назад, и не хочет эту жизнь менять ни на какую другую, а он, в силу своей партийности, должен идти как бы супротив этой отлаженной веками жизни, стараться ее разрушить и повернуть на что-то другое. А зачем?

Вот и с этой мельницей… Поначалу Касьян и сам был не против стать мельником, то есть самостоятельным хозяином, но почувствовав настрой мужиков, повел линию на то, чтобы превратить ее как бы в городское производство – вроде фабрики или тех же мастерских, но меньшего масштабу, чтобы таким образом укоренять на деревне рабочий класс, как того требует волком партии. Его, Касьяна, однако, не поняли, да и объяснить свою позицию он мог весьма путано.

Потом он свернул на аренду – тоже указание волкома, – но и тут у него ничего не получилось. Пять-шесть человек – вот все, что стояло за его спиной, а остальные делали все по-своему, то есть как привыкли и с чем он сам внутренне был согласен, если бы… если бы мельницу отдали ему, а не Гавриле Мануйловичу.

Вот уже, считай, два года, как Касьян разрывается между своей партийностью и собственными желаниями. С одной стороны, ему велено быть в гуще лужицких событий, направлять эти события в большевистское русло, иначе могут воспоследовать какие-то непонятные и страшные по отношению к нему оргвыводы, а с другой – ему совсем не хотелось всем этим заниматься, он бы лучше возился по хозяйству и даже из избы лишний раз не вылазил. Но заниматься приходилось, хотя ничего путного из этих занятий не получалось. Не получилось и с мельницей. Мужики довольны, а каково ему, Касьяну, отчитываться о своем поражении в волкоме?

А тут еще жена… После собрания она уж пилила-пилила Касьяна, что не сумел воспользоваться своей партийной властью, а напилившись вдоволь, снова завела старую песню о возвращении в Смоленск, хотя чего там, в Смоленске, сейчас делать? В деревне все-таки жить можно… и в смысле пропитания, и в смысле удаленности от всяких неожиданностей.

Сегодня с утра жена взялась за старое, но Касьяну надоело слушать одно и то же, вот он и сбежал из дому, тем более что оформление акта о передаче мельницы Гавриле Мануйловичу – событие, конечно, наиважнейшее, пропустить которое он не имеет никакого партийного права. Опять же, такое событие не обойдется без выпивки, а выпить Касьян был не дурак.

– Да, так я и говорю, – продолжал Касьян после недолгой заминки, пробуя ногой деревянную распорку, – что нынче совецка власть придает агромадное значение этому самому… в смысле, кому достанется собственность, которую революция, стал быть, реквизировала у богатеев. Шулешкевич-то… уж он-то кровушки народной попил так попил, потому как мироед и кулак, вредный для совецкой власти элемент. Теперь оно и вышло, что Шулешкевич неизвестно где обретается, а ты, стало быть, Гаврила Василич, принимаешь его бывшую собственность на полное социалистическое сохранение и пользование. А от кого принимаешь, если разобраться по самому существу вопроса? От мира? Не-ет! От совецкой власти и принимаешь. Так-то вот. В этом вся загвоздка и есть, – уверенно заключил Касьян, довольный своей сообразительностью.

Однако надо было говорить что-то еще в том же духе, потому что Гаврилу Мануйловича его слова, похоже, проняли не до конца.

Касьян обошел вокруг розвальней, на которых носом к лошадиному хвосту сидел нахохлившийся Гаврила, похлопал лошадь по крупу. На лице Касьяна, безбородом, но дня три не бритом, отражалось мучительное напряжение поиска необходимых слов, слышанных им на совещании секретарей партячеек. А еще эти ученые слова, которые он забывает постоянно, но без которых никак нельзя обойтись, разговаривая с таким несознательным элементом, как Гаврила Мануйлович.

И на кой черт – прости господи! – он вступал в эти большевики! Думал, что так себе, а оно вон как обернулось: дергают и дергают, никакого спокою!

Касьян сдвинул картуз на затылок и потер ладонью узкий наморщенный лоб. Надо как-то расшевелить Гаврилу, дать ему понятие, что если бы Касьян шибко захотел, то не видать Гавриле мельницы, как своих ушей. А то небось думает, что это так ему досталось, само по себе, без партийного на то соизволения.

– Опять же, социализма! – обрадовался Касьян еще одной пришедшей на ум мысли. – Социализма есть, перво-наперво, народный контроль и учет. Да-а. Так нас учит товарищ Ленин… А товарищ Ленин, должен я тебе доложить по всей правде, есть самый знающий и ученейший человек на всем земном свете. У буржуев, к примеру сказать, таких ученых нету, вот у них и не стыкуется, нет, значица, такой части, чтобы, предположим, тендер приделать к паровозному котлу. Там же будка машиниста должна быть, – все более оживлялся Касьян, – паровозная топка, куда уголь кидают, и все такое протчее. А без этого паровоз никак поехать не может. Они, то есть буржуи со своими учеными, про эту самую будку вроде как бы ничего и не знают, поэтому у них там кризис и рабочий класс очень даже недоволен… – закончил Касьян поучительно, как поп на проповеди.

Гаврила лишь шевельнул широкими, вислыми плечами, будто ему за шиворот колючка попала, и опять ни гу-гу.

Касьян стушевался и пояснил:

– Это я так, к примеру говорю, чтобы тебе вникнуть и войти в полное понимание, что без товарища Ленина и большевицкой партии ничего бы не приключилось нащет, стал быть, мельницы. Смекаешь?

– Тпрру! – дернул Гаврила вожжами, хотя мерин и так стоял смирно, понурив голову и лишь прядая ушами.

Касьяна Гаврилино «тпрру» сбило с мысли, морщины на лбу стали глубже и отчаяннее.

– Вот я и говорю… про социализму-то, что главное в этом деле, сколько ты смолол, столько и должно быть записано в книге и доложено властям. Властям положено знать, что есть в наличности, чтобы кормить рабочий класс и протчие трудовые слои… Мы тебе со временем учетчика дадим, чтоб все записывал по полной науке. Сам знаешь, у хозяина каждое зернышко было сочтено, а ныне хозяином всей жизни стал народ, стало быть, вот так вот… Это дело тонкого ума и политики. Вникай.

Гаврила и на это ничего не ответил, в то же время решая про себя, что никаких учетчиков ему не надо, а считать, слава богу, он и сам умеет. Да и сыновья… Петька вон уже в четвертом классе учится, грамотей похлеще батьки будет, а Митька с Митрохой перешли во второй, да Васька в этом году в первый пойдет… А хоть бы и Мотря… Она, конечно, девка, замуж вышла, считай, пропала, но тоже четыре класса кончила, книжки эвон какие толстые читает, хоть это и не бабьего ума дело. Нет, никакого учетчика Гавриле не надобно. Пусти чужого человека на свое подворье, он такого может натворить, что и не расхлебаешь. И потом, если на то пошло, Гаврила всю свою жизнь мечтал о самостоятельности, чтобы никто не совал свой нос в его дела: ни отец, ни братья, а тут чтоб чужой человек… Чудит партийный секретарь, завидки его берут, что не по его вышло, – все оттого.

Но вслух свои мысли Гаврила выражать не стал: его мысли – это его мысли, и всем про них знать ни к чему.

За три избы от правления отворилась калитка и показался Митрофан Вулович, сухонький, невысокого росточка, слегка перекошенный набок. На нем старенький потертый зипунишко, заячий треух, на ногах валенки в огромных блестящих галошах.

Прикрыв за собой калитку, он решительно зашагал к правлению, энергично размахивая одной рукой и дымя цигаркой, торчащей среди клочковатых волос бороды и усов.

Касьян, заметив Митрофана, цыкнул слюной по-городскому сквозь зубы и полез в розвальни.

– Ну, поехали, что ли! – командирски произнес он своим хрипатым голосом, будто он тут самый главный, но Гаврила лишь зябко повел плечами и тоже хрипло выдавил:

– Без печати нельзя. Как же без печати-то? Касьян возьмет, тогда и поедем.