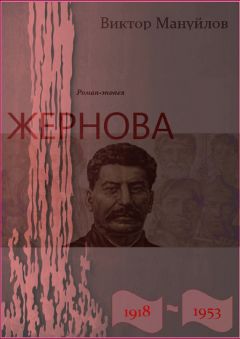

Текст книги "Жернова. 1918–1953"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Село Калиновка затерялось среди лесов, полей, холмов и оврагов Курской губернии, засыпанных снегами и выстуженных декабрьскими морозами. Село большое, с церковью, торговыми рядами и лабазами, но обнищавшее за годы войны и двух революций, на четверть растерявшее своих жителей. Из этого села взрослые по осени – еще при царе – уходили на отхожие промыслы, большинство – на шахты и заводы Донецкого угольного бассейна. Иные там и оставались, прикипев к новому делу. Революция пробудила в селах надежды на землю, новую жизнь. По селам и деревням бузили покинувшие фронт солдаты, вернувшиеся из голодных городов мастеровые, напичканные диковинными идеями, как устроить по-новому крестьянскую жизнь.

В пасмурный декабрьский день в просторной избе, стоящей в самом центре Калиновки, до революции проживал местный купец. Сегодня в ней заседал комитет бедноты совместно с активистами от каждых десяти дворов. Заседали с утра, накурили – не продохнешь, спорили до хрипоты о том, как переделить помещичью землю, поделенную в семнадцатом наспех, так что зажиточным крестьянам досталось больше, хотя земли у них и так было сверх головы.

Накричавшись, сидели, распахнув зипуны и полушубки, потели, смолили самосад, погружая в дым лохматые головы и бороды, терпеливо ждали, с любопытством и почтением взирая на то, как председатель комбеда что-то там прикидывает в своей тетрадке, макая ручку в пузырек с чернилами.

Председатель, молодой человек лет двадцати пяти, высоколобый, с ранними залысинами, с узкими серыми глазами, прячущимися за припухлыми веками, сросшимися мочками остро торчащих в стороны ушей, в серой косоворотке и городском пиджаке, был человеком грамотным, то есть закончил два класса церковно-приходской школы, до революции работал на шахтах, окружающих город Юзовку, что в Донецком бассейне. Там он кое-чего поднабрался и, по слухам, являлся одним из заводил среди тамошних мастеровых, так что имел, ко всему прочему, опыт руководящей работы. А главное – был по всем статьям своим человеком, калиновским, потому как именно здесь, едва научившись ходить, начинал с подпасков. Звали председателя Никиткой Хрущевым. Он еще по осени вернулся в родное село вместе со всем своим семейством, можно сказать, едва утек от германцев, которые захватили Донбасс, а вместе с ними туда вернулись и хозяева заводов и шахт, и по всему выходило, что оставаться ему там было не с руки.

Его-то, человека бывалого и знающего, и выбрали калиновские мужики председателем комбеда.

– Вот, – оторвался Хрущев от своей тетрадки и постучал по ней пальцем. – Вот здесь я все посчитал. Получается на едока десятина с четвертью. Не принимая во внимание покосов…

– А раньше было вроде как больше, – засомневался лядащий мужик, сидящий в первом ряду, по прозвищу Топорище.

– Так раньше и народу в селе было меньше, – возразил Хрущев.

– Дык сколь народу подалось в город, сколь померло, сколь в войну побило…

– Дык сколь народилось, сколь назад возвернулось, – в тон Топорищу ответил Хрущев, не привыкший лазить за словом в карман. – Ты б еще девяносто второй год помянул, когда перепись была. Тогда и дворов-то имелось полторы сотни, и людей чуть больше тыщи. А нынче дворов уже за двести и людей около двух тыщ. Вот и считай.

– И баб тожеть счел? – спросил кривой на один глаз мужик из третьего ряда. – А ежли она, баба-то, выйдет замуж в другое село или, скажем, в город… или еще куда… Тогда как жеть?

– Нынче, поскольку у нас образовалась советская власть, все равны: и бабы, и мужики, и всякое другое население в виде детей и младенцев, – наставлял мужиков Хрущев. – Наше село нынче имеет населения тыща восемьсот сорок восемь человек, на них все и делится без различия полу, возрасту и у кого какая вера. Такая вот нынче политическая линия.

– А как с теми, которые вышли на отруба? – не унимался кривой мужик.

– Поскольку они сидят на землях Калиновки, тоже подпадают под общую директиву, – терпеливо разъяснял Хрущев. – Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше, – продолжал он ровным голосом. – Во времена столыпинского террора часть народа соблазнилась отрубами и отошла от общины. Что ж их теперь – в омут головой? Все ошибаются. Конь о четырех копытах, а и тот спотыкается. Жизнь – такая, как говорится, вещь, которую в короб не положишь и в красный угол не поставишь. Она сама указывает, кому как быть.

– Это верно! Это, конечное дело, так, кто ж спорит!.. – послышалось с разных сторон. – Главное дело, чтоб все было по правде, по справедливости.

– А вот как теперь будет с разверсткой? – выкрикнули с задних рядов. – Как будут брать – с едока али с работника? Али подчистую?

– Этот вопрос до самого оконечного результата еще не решен, – гнул свою линию Хрущев. – Этот вопрос сложный, пеньковой веревкой его не взнуздаешь. Думаю, раз в нашем селе образовалась советская власть, она и будет решать вопрос с продразверсткой. Чтоб, значит, по всей справедливости. Потому что и армию надо кормить, и рабочий люд, который на заводе производит плуги-бороны, а также ружья и прочую воинскую справу. Поскольку народ произвел революцию за ради своей собственной пользы, то все должны жить как те братья в одной большой семье, слушать старшого и не выкобениваться.

Хрущев и еще говорил бы и говорил, но на крыльце затопало несколько пар крепких и уверенных ног, затем шаги послышались уже в сенях, дверь распахнулась, и в помещение вместе с морозным облаком один за другим ввалились трое: первый в коже с ног до головы, черняв, чернобород, перетянут ремнями, с револьвером в желтой кобуре, с офицерской саблей в потертых ножнах, в папахе с красной звездой – сразу видно, что из жидов; второй в шинели, лицо тонкое, украшенное щегольскими усиками, – видать, из офицеров, – и тоже обвешан оружием, наподобие рождественской елки; третий… третьим была баба, но тоже в штанах и в коже.

– Здравствуйте, товарищи! – едва переступив порог, произнес бородатый простуженным и слегка картавым голосом, буравя черными глазищами таращащихся на него мужиков.

Присутствующие нестройно ответили на приветствие, насторожились.

– Здесь, как нам сообщили, заседает комбед. Кто председатель комбеда? – спросил бородатый.

– Ну, я. А вы кто такие? – поднялся Никита Хрущев, упираясь в стол обеими руками.

– Я есть комиссар четырнадцатой дивизии Красной армии имени товарища Урицкого, геройски погибшего за революцию и советскую власть. Моя фамилия Рибак, – отчеканил бородатый. И уточнил: – Рибак Леонид Абрамыч. А это товарищ Авдеенко, заместитель начдива по мобилизации трудящихся в Красную армию. Согласно директиве Совета народных комиссаров и лично товарища Троцкого, и в связи с германской интервенцией и выступлениями контрреволюции в лице кадетов и прочей белой сволочи, мы имеем предписание провести у вас в селе мобилизацию в Красную армию способных носить оружие граждан мужского полу для защиты рабоче-крестьянской советской власти от посягательств ее злейших врагов и врагов всего трудового народа. Вы, как есть активисты советской власти на местах, имеете уже полную обязанность способствовать этому мероприятию со всей своей личной сознательностью по отношению к текущему моменту, – выпалил, как из пулемета, бородатый, ни разу не поперхнувшись.

– Попрошу предъявить мандат, – насупился Хрущев под одобрительный гул голосов членов комбеда и активистов.

– Пожалуйста, вот мой мандат, – произнес комиссар Рибак, протиснувшись к столу, и вручил Хрущеву бумагу.

Тот некоторое время изучал ее, затем вернул со словами:

– Бумага ваша в порядке, а только нельзя ли подробнее, товарищ Рибак, разъяснить нам текущий политический момент в смысле, так сказать, недопущения недоразумений по части вашего насущного вопроса. Потому как заседание комбеда тоже есть решение нетерпимого вопроса, от которого зависит победа рабоче-крестьянской власти по всем существенным направлениям мировой революции.

Никита Хрущев, судя по тому, что тоже ни разу не споткнулся, произнося такую длинную речь, был не меньшим докой по части говорения, у него в зубах нужное слово не застрянет, и прибывшие это сразу же оценили, а мужики поддержали слова председателя комбеда одобрительным гулом: знай, мол, наших.

– Злободневный политический момент на сегодняшний день такой, – заговорил комиссар Рибак, стащив с головы шапку и повернувшись к собравшимся. – Кадеты сгущаются на юге, собирают казаков и отсталый горский элемент. Они под прикрытием германских штыков снова собираются посадить на шею рабочим и крестьянам их заклятых врагов в лице помещиков, банкиров, заводчиков и фабрикантов. В Москве, как вы знаете, летом произошло восстание эсеров. Восстание было подавлено красной гвардией. Тогда враги организовали покушение на вождей мирового пролетариата товарищей Ленина, Урицкого и других видных революционеров. Как вам известно, на всем протяжении Транссиба восстали белочехи. В результате заговора мирового империализма рабочий класс РСФСР, а также поддерживающее его беднейшее крестьянство и остальной трудовой элемент оказались в кольце контрреволюции. Если мы не защитим себя от ее поползновений, нас сметут и потопят в море крови, на наши головы опять сядет царь и вся его свита. Поэтому дело каждого сознательного рабочего и крестьянина добровольно вступить в Рабоче-крестьянскую Красную армию, которая, объединившись с мировым пролетариатом, окончательно сбросит мировой капитал и эксплуатацию человека человеком. Такой на сегодня злободневный политический момент, товарищи крестьяне, – закончил свое разъяснение товарищ Рибак и вытер папахой взопревшее лицо.

– Так, значица, добровольно? Или как? – спросил кривой на один глаз мужик. – И еще один вопрос: только холостые или женатые тожеть?

– Кто запишется добровольно, тот проявит свою классовую сознательность и революционную активность. Все остальные будут мобилизованы в срочном порядке согласно декрету Совнаркома. Женатость не имеет значения. Не хотите же вы, товарищи крестьяне, чтобы к вам опять вернулись старые порядки, за свержение которых пролито море крови лучших сынов мирового рабочего класса и трудового крестьянства? Я даже в мыслях не допускаю такого отсталого отношения к всемирной революции, которая разворачивается на наших глазах. Поэтому данной нам властью в вашем селе объявляется чрезвычайное положение. Никто не имеет права покидать село без разрешения военного комиссара или его помощников. Призывной пункт будет расположен здесь, в этом доме, сюда будут вызываться все по имеющимся у нас спискам. И в первую голову – бывшие фронтовики. Попрошу разойтись и довести до сведения ваших односельчан, что через час на сельской площади будет проведен митинг, посвященный всеобщей мобилизации в Красную армию, а также сбору хлебных излишков для пропитания трудящихся Москвы и других промышленных городов.

– Вот те, бабушка, и Юрьев день, – проворчал кривой мужик себе в бороду, но комиссар Рибак сделал вид, что не расслышал этого контрреволюционного ворчания.

Остальные молча нахлобучивали на головы шапки и покидали помещение.

На площади, где сбилось с десяток саней, топтались на морозе солдаты в остроконечных суконных шлемах. От лошадей, покрытых попонами, шел пар. Сельские мальчишки крутились возле, с любопытством разглядывая приезжих. Бабы растаскивали малышню по избам.

А в это время приезжие устраивались в помещениях комбеда. В горнице, где только что проходило заседание, все еще в растерянности топтался Никита Хрущев, перебирая на столе бумажки и складывая их в серую папку. Барышня в коже уже пристроилась сбоку, стучала двумя пальцами по клавишам «ундервуда». В другой комнате фельдшер с помощниками готовился к освидетельствованию новобранцев. Люди в военном деловито сновали по дому, не замечая Хрущева, и он не знал, что ему делать в данный текущий момент, куда податься.

– Кстати! – воскликнул комиссар Рибак, обернувшись к Хрущеву. – Вы – большевик?

– Нет, сочувствующий.

– Это не имеет значения. Мне сказали, что вы бывший рабочий. Надеюсь, что вы самолично, как председатель комбеда, покажите пример односельчанам и запишетесь добровольцем. Советую вам поступить именно таким образом, – не без насмешливой угрозы произнес Рибак. – Судя по вашему виду, вы здоровый малый, от мобилизации вам не отвертеться.

– Да-да-да… Разумеется, разумеется, – пробормотал Хрущев, уверенный, что, поскольку он при выборной должности, мобилизация на него распространяться вроде бы не должна, тем более что без него некому проводить политику партии в конкретном селе Калиновка в таком вопиющем вопросе, как передел общественной земли. Но комиссар смотрел на него с такой настойчивостью и откровенным недоверием, будто Никита Хрущев есть враг советской власти, что возражать ему Никита поопасался. – Я только схожу домой, предупрежу жену и родителей, – сказал он, натягивая на себя полушубок.

– Не опоздайте на митинг! – бросил вслед Хрущеву Рибак все с той же насмешливой угрозой. – Именно на митинге вы и должны проявить свою пролетарскую инициативу и сознательность.

Никита Хрущев шел домой, а в голове его ворочались тяжелые мысли. И все о том, каким образом избежать мобилизации. Товарищей, которые знали его по профсоюзной работе в шахтерском поселке, рядом нет, в уездном или волостном комитетах партии его практически никто не знает, как и он никого, следовательно, заступиться некому. Пожалуй, этот чертов Рибак прав: от мобилизации не отвертеться и лучше самому проявить инициативу. Вот только как быть с семьей? Времена, судя по всему, наступают трудные, жена к крестьянскому делу не привычна, даже собственная земля может ее не выручить, от отца с матерью помощь не велика. Так что куда ни кинь, всюду клин. Да и сам он… один бог знает, удастся ли ему вернуться живым под родительский кров.

Дома жена, Ефросинья, встретила Никиту широко распахнутыми от страха глазами. Отец его, Сергей Никанорович, не преминул попенять своему неугомонному сыну:

– Сколь раз говаривал тебе, чтоб не путался с босяками и бунтовщиками. Нет, полез черту в пасть, а таперича как бы не пропасть. Ну, загребут тя, а что супружница твоя с малыми детями будет делать? А, не дай бог, придут сюды кадеты – что тогда? Куды нам со всей оравой деваться? А ведь спросют: где ваш сын и муж обретается в настоящий текущий момент? В красные подался? И на шворку.

– Неча, батя, заране заупокойную заказывать, – отбивался Никита. – Ты лучше прибереги хлеб, а то пойдут по дворам, выгребут до последнего зернышка. А я уж как-нибудь выкручусь. Чай не дурак.

– Во-во, умных-то нынче как раз больше всего и бьют. А дуракам и так с рук сходит.

– Хватит вам припираться, – вступилась за сына мать Никиты Ксения Ивановна. – Щи простынут.

Хрущевы расселись за столом. Никита посмотрел на карманные часы: время подходило к назначенному сроку проведения митинга, и он быстро завозил деревянной ложкой в глиняной чашке, торопливо откусывая от краюхи хлеба большие куски.

– Подавишься ишшо, – проворчал Сергей Никанорович. – Чем агитировать будешь?

Но Никита уже не слушал ворчню своего отца, торопливо натягивал на себя полушубок, дожевывая кусок говядины.

К назначенному сроку, хотя посыльные обежали все избы, на митинг собралось менее половины села. Комиссар Рибак прохаживался по просторному крыльцу, хмурился, поглядывал искоса на Хрущева. Народ тянулся медленно, сбивался в кучи поодаль. В поле за селом виднелись конные, с другой стороны, на взгорке – еще. Обложили, чтоб никто не вырвался.

– Подходите ближе, товарищи! – кричал Хрущев, выбрасывая изо рта облачка пара. – В куче-то оно и теплее и веселее! Товарищ комиссар Рибак желают разъяснить вам текущий момент и сказать вам слово по поручению товарища Ленина и товарища Троцкого, как они есть первейшие вожди рабочего класса и мировой революции!

Мужики подтянулись к крыльцу. Угрюмо поглядывали на военных.

Комиссар Рибак прервал свое хождение, сорвал с себя папаху и выкрикнул зычным голосом:

– Товарищи крестьяне! Международная буржуазия решила поставить на колени рабочих, солдат и крестьян, совершивших беспримерную в истории человечества революцию! Она решила залить наши поля вашей кровью и вновь посадить на вашу шею помещиков и капиталистов! Но она просчитается. Она не знает о классовой солидарности между рабочими и беднейшими крестьянами, о близости мировой революции, которую предсказали великие вожди угнетенных и гениальные мыслители Маркс и Энгельс, о том, что эта революция в самое ближайшее время сметет всех угнетателей и что лишь тогда наступит всеобщий мир и процветание для всех народов. Надо только в данный момент напрячь свою волю и подавить контрреволюцию, а для этого все должны, как один, вступить в Красную армию, которая своей мозолистой рукой, под руководством видного большевика товарища Троцкого, который является наркомом по военным и морским делам, уничтожит всю контру.

И еще долго говорил товарищ Рибак, стараясь погасить в глазах своих слушателей недоверие, растопить в них холодок, зажечь в них огонь борьбы и самопожертвования. Оратора слушали молча, переминаясь с ноги на ногу. Закончив свою речь, Рибак стал выкрикивать и рубить морозный воздух рукой:

– Да здравствует мировая революция! Да здравствует партия большевиков, ведущая трудящиеся массы к светлому будущему! Да здравствуют наши вожди товарищи Ленин и Троцкий! Ура!

Ему похлопали, но жиденько, а ура подхватило разве что человек пять, и среди них громче всех Никита Хрущев.

– Слово предоставляется председателю комбеда товарищу Хрущеву, – почти без паузы объявил комиссар, и Никита шагнул к перилам крыльца, набрал в грудь побольше воздуху и тоже принялся кидать в толпу своим звонким голосом подходящие к текущему моменту слова:

– Товарищи и граждане крестьяне! Как сказал здесь товарищ комиссар, контра подняла голову и хочет всех нас загнать в хомут царской неволи. Мы только что с членами комбеда и выборными активистами поделили общинную и помещичью землю промеж всеми едоками нашего села, а вернется помещик и отымет у нас эту землю, и опять, как в прежние времена, хлеба в лучшем случае будет хватать до пасхи, а там жри кору и отруби, иди в кабалу к кулакам. Мы этой жизнью сыты по горло. Нам такой жизни больше не надо. Ленин и большевики сказали крестьянам: «Вся земля – ваша. Кто на ней работает, тот ей и владеет». Без Красной армии мы за собой землю не сохраним. Поэтому я первым записуюсь в добровольном порядке в красное войско, чтобы бить кадетов и всякую сволочь. Призываю всех мужиков, которые в силах, записываться тоже. Всем миром мы кадетам голову свернем! Да здравствует мировая революция! Да здравствуют товарищи Ленин и Троцкий, наши рабоче-крестьянские вожаки! Смерть мировой контре!

И Никита Хрущев подошел – под жиденькие хлопки – к столу, взял карандаш и написал против своей фамилии: «Согласный!» И расписался.

Глава 19В селе Калиновка по всеобщей мобилизации под ружье было поставлено около сотни мужиков от двадцати до сорока лет. Комиссар Рибак сразу же отличил Никиту Хрущева от остальной массы новобранцев. Он поручил ему распространение среди них газет, листовок и прочего агитационного материала, а также проводить разъяснительные беседы по текущему моменту. И вообще держал возле себя на побегушках.

Никита с жаром принялся за дело, понимая, что чем ближе к начальству, тем дальше от стрельбы и прочих неприятностей. В таком разе, пришло ему в голову, было бы не худо записаться и в партию большевиков. Глядишь, и вообще с ружьем дела иметь не придется.

Войско, набранное в округе, через пару дней двинулось походным порядком к железной дороге, провожаемое плачем и воем жен и матерей. Новобранцы топали по заснеженной дороге, угрюмо поглядывая на ближайший лес.

Никита, довольно быстро преодолев тоску расставания с семьей, решил, не откладывая дела в долгий ящик, при первой же возможности обратиться к комиссару по поводу записи в партию. И, едва случился привал, тут же и обратился:

– Товарищ комиссар, – начал Никита издалека. – Я в Юзовке, еще до революции, имел твердое намерение насчет вступления в партию большевиков. Но мне все казалось, что я не готов для такого святого дела, что мне грамотности и понимания политического момента не хватает. Оно, как говорится, сразу только петух на курицу вскакивает, а понимание приходит постепенно, как тому общинному бугаю, который, пока всех коров не перенюхает, за дело не возьмется. Должен вам сказать, товарищ комиссар, со всей пролетарской ответственностью, что я со всей своей душой отношусь к советской власти и мировой революции. Что касается текущего момента и указаний вождей мировой революции Маркса-Ленина-Троцкого, так я этим своим прискорбным недостатком займусь в порядке самообразования.

Никита аж взмок, произнося эту свою речь, стараясь изо всех сил понравиться товарищу Рибаку, который слушал молча и все поглядывал вдаль с тревогой, точно ожидая каких-то неприятностей.

– В партию, говоришь? Что ж, посмотрим, посмотрим, – пробормотал он.

Никита решил, что надо еще поднажать и выкинул самый крупный козырь, какой только имел:

– Я еще в Юзовке разговаривал об этом же самом с товарищем Кошеровичем. В марте семнадцатого он выступал у нас в Юзовке… Меня тогда избрали председателем профкома шахтоуправления…

– Ты знал Кагановича? – встрепенулся Рибак.

– Знал. Правда, не то чтобы очень, потому что тогда, как вам уже доложил, больше по профсоюзной линии выступал…

– Это меняет дело. Товарищ Каганович – известный деятель нашей партии. Что ж ты сразу не сказал об этом?

– Так ведь неловко как-то, – заскромничал Хрущев. – Подумаете еще, что я прикрываюсь именем товарища Кагановича…

– А как ты в Калиновке очутился? Почему не примкнул к донецким рабочим, которые ушли на восток?

– Приболел малость, товарищ комиссар, – соврал Никита. – Думали – тиф. Обошлось. Только поэтому.

– Ну что ж, я думаю, месяца через два-три ты можешь подавать заявление. Пусть товарищи тебя узнают получше, составят мнение… Сам понимаешь: партия – она не для всех и каждого, а только для самых преданных делу мировой революции и коммунизму.

– Я понимаю, товарищ комиссар. Очень хорошо понимаю. Как говорят в народе: потрать час, чтоб получше навострить топор, выгадаешь цельный день.

– Ну-ну, – хмыкнул комиссар Рибак и даже лоб наморщил, пытаясь вникнуть в смысл пословицы.

К вечеру, обрастая в каждом селе новыми новобранцами, одетыми кто во что горазд, но уже частью получившими оружие, на ходу делясь на взводы, роты и батальоны, прибыли на станцию, погрузились в теплушки. Никита Хрущев оставался при своих земляках в качестве политбойца, на остановках бегал в штабной пассажирский вагон, получал от комдива Рибака информацию и указания, листовки и газеты, переходил из вагона в вагон, неся в массы партийное слово о текущем моменте.

Никто не знал, куда идет эшелон, где остановится, будут ли какие учения, выдадут ли оружие безоружным. На другой день эшелон прибыл в Белгород, выгрузился, новобранцы разместились в казармах. Начались учения. Началось и бегство несознательных крестьян из рядов образовавшегося войска. Несколько человек поймали и расстреляли перед строем. Бегство прекратилось.

Никиту Хрущева определили в саперный батальон. Как и все, он топал в строю, колол штыком соломенное чучело, учился ходить цепью в атаку, ползать по-пластунски, стрелять по мишеням, изучал по схемам разные укрепления, какие приходится строить саперам, и всякое оружие. В то же время оставался политбойцом, посещал инструктажи, слушал лекции по внутреннему и международному моментам, по вечерам читал тоненькие брошюрки со статьями Ленина, Троцкого, Бухарина и других большевистских вождей.

Работая на шахте или заводе, Хрущев вполне обходился газетами самых разных направлений, и ему казалось, что все партии за революцию и новую жизнь. Какой она будет, эта новая жизнь, Никита толком представить не мог. Отец его, например, мечтал поднакопить деньжонок и завести свое дело. Многие рабочие мечтали о том же. У самого Никиты никаких мечтаний не имелось. Он жил одним днем, под завязку наполненным событиями, варился если не в самом центре этих событий, то и не с краю, – и это его вполне устраивало. А что будет дальше – поживем, как говорится, увидим.

Беспокойный характер, бьющая через край энергия не давали ему сидеть на месте и ждать, когда кто-то потянет его за шкирку. Ладно, если потянут куда надо, а то ведь могут и в отхожее место. Так что лучше выбирать самому, в каком направлении двигаться. Главное, чтобы вместе со всеми. Потому что без окружающих его рабочих он, Никита Хрущев, кто? Никто. А с людьми и он человек. И не самый маленький.

Недели через две Хрущева привлекли к выпуску боевого листка под названием «Красноармеец». Он обзавелся штатом грамотных бойцов в своем батальоне, сам руководил ими и направлял их повседневную деятельность по политическому воспитанию остальных красноармейцев; маршировать на плац выходил все реже, в наряд или караул и вовсе не посылали.

Правда, над ним теперь стоял новый комиссар – комиссар саперного батальона Фрайерман. Но вот беда: не мог Никита Хрущев найти с ним общего языка, хотя и стал его правой рукой, так что этот польский еврей, очень плохо изъяснявшийся по-русски и с высокомерием относившийся как к самому Хрущеву, так и к бойцам батальона, без Никиты и шагу шагнуть не мог, потому что бойцы с трудом его понимали, выказывая ему свое пренебрежение, строили из себя идиотов и демонстративно обращались к Хрущеву, чтобы тот растолковал им слова комиссара. И Хрущев растолковывал, как мог. Стычки между ним и комиссаром происходили чуть ли ни каждый день, а разводить самолюбивого Хрущева с высокомерным Фрайерманом приходилось комдиву Рибаку.

Едва потеплело, саперный батальон стал учиться на практике ладить переправы, устраивать позиции и заграждения из колючей проволоки, взрывать мосты и все, что потребуется, а также чинить оружие вплоть до пулеметов и пушек. В этом деле Никита разобрался даже быстрее многих, поскольку еще на шахте овладел основными приемами слесарного дела.

Учения в Орле продлились несколько месяцев, затем дивизия была спешно направлена на юг против Деникина. В Екатеринодаре Хрущева приняли в партию большевиков и почти сразу же назначили комиссаром саперного батальона, а Фрайермана перевели в особый отдел. Дивизия то наступала, то отступала, в конце двадцатого года ее перебросили в Туапсе, откуда она пошла побережьем к границам Грузии, где власть захватили меньшевики. Боев здесь почти не велось, Красная армия вошла в Грузию и утвердила там советскую власть.

В двадцать первом году Хрущева демобилизовали, и он вернулся в Калиновку, из которой все это время не получал никаких известий. Он застал село окончательно обнищавшим, обезлюдевшим, обобранным продотрядами до последнего зернышка. Жена его, Ефросинья, померла от тифа, дети, Леонид и Юлия, влачили полуголодное существование. Оставаться в селе не было никакого смысла: и к крестьянскому труду душа у Никиты не лежала, и толку от этого труда по нынешним временам никакого не предвиделось, так что в деревне шибко-то не развернешься – даже и с партбилетом в кармане.

И Никита забрал детей и подался в Юзовку.