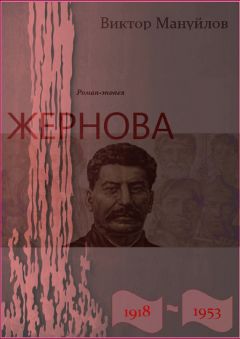

Читать книгу "Жернова. 1918–1953"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Микита! Хрущев! Чертяка лысый! Звидкиля ты узявся? – воскликнул секретарь юзовской окружной парторганизации Семен Пилипенко, едва Никита Хрущев, одетый в шинель и буденовку, перешагнул порог его кабинета.

– С Кавказского фронта, Сэмэн. Оттудова.

– Скажи на милость, га! А у нас тут балакали, що ты подался до села, зализ у клуню да там и ховався усе то время, що мы с беляками мордувалысь.

– Мало ли что у вас тут балакають. Принимай меня на партийный учет, а я пока подберу себе работу.

– Да ты нияк вже записался у партию? О це дило доброе! И кем же ты працювал усе это время?

– Комиссаром батальона, затем инструктором политотдела армии.

– О це гарно! О це самый раз! Нам как раз таки политически грамотные хлопцы и нужны. Пойдешь заместителем председателя Рутченковского рудоуправления по политичной части. У тебя опыт работы на заводе имеется, а нам трэба пускать производство. Понимаешь, французы, бельгийцы та нимци, черт бы их усех побрав, которые тут хозяйничали до революции, утекли и всю документацию зибралы з собою. А нам трэба пускать домны, коксовы батареи, много чего еще, а инженеров нема. Людей трэба кормить, для этого трэба что-то выконувати, менять на хлиб, потому как крестьяне, черти полосатые, задарма ничого давать не желают. Вот тебе мандат, дуй до горы, а пид гору воно само покатится… Да, еще ось чого. Тут таке дило, – замялся Пилипенко. – Таке, значица, дило. Есть указание з Москвы, вид самого аж товарища Ленина, чтобы усю документацию, уси протоколы и прочие бумаги вели на украинськой мове. То есть на украинськом языке. Ну и… усе останне тэж.

– Останне – цэ шо таке?

– А то самое, что и заседания там усякие, выступления, доклады… Так ты поимей в виду этот существенный момент. Шоб, значица, ниякого притеснення и… как его? – великодержавнего шовинизьму. Живем на Украйне и размовлять промеж себя должны на украинськой мове. Не взирая там на то, кто ты такой есть: русский, еврей чи татарин. Такая ось установка. Имей цэ в виду. Спрашивать будем по всей, значица, партийной строгости.

– А где ее взять, эту самую мову? – спросил Хрущев. – Ты вот есть природный хохол, а что-то не шибко-то на своей мове размовляешь… Да и чего они там, в Москве? Говорили и говорили, каждый как умел – и все друг друга понимали. А теперь что? А теперь какой-нибудь дурак послушает меня и скажет, что я не выполняю директиву центра?

– Ну, ты, Микита, эти штучки брось! – посуровел Пилипенко. – Есть решение партии, значица, сполняй. Скажет партия – и негритяньський язык учить станешь. Партия – вона знае, шо робыть в данный исторический момент, яку вести политику по национальному вопросу.

Никита Хрущев шел от станции по улице поселка, то и дело застревая в жирной грязи, держась поближе к заборам, и покосившиеся хибарки с подозрением следили за ним подслеповатыми окошками. Чуть в стороне сквозь сетку дождя темнели мрачные тени мертвых доменных печей, коксовых батарей и заводских корпусов. Еще дальше, едва различимые, высились терриконы, уходя своими дымящимися вершинами за горизонт. Запустение царило всюду, куда ни глянь, и у Никиты Хрущева заныло в груди от неуверенности, что все это можно оживить. Однако без оживления никак нельзя. Без этого его, Никиту, просто отодвинут в сторону более решительные и знающие люди. Так нет же! Он в лепешку расшибется, а доверие старших товарищей оправдает. Надо только найти нужный конец в этом перепутавшемся хаосе мнений и желаний, потянуть за него со всей силой и решительностью, и вытянуть… А что удастся вытянуть, покажет время.

В кабинете, который когда-то занимал директор рудоуправления, седели человек пять рабочих и кумекали, как пустить производство.

– Ничего не получится. Что мы знаем? Ничего мы не знаем. Я могу лишь загружать в домну шихту, а сколько чего, это как мастер велит. А мастеру – инженер. А как домну разжечь, я в этом деле ни бум-бум. Так и все остальные: каждый знает лишь свое дело, – говорил старый рабочий, угрюмо поглядывая на своих товарищей.

Вошедший незамеченным Хрущев кашлянул в кулак.

Сгрудившиеся за столом люди обернулись. Один из них, ровесник Хрущева, Иван Загорулько, работавший с ним вместе в Юзовке, узнал Никиту, обрадовался:

– Нашего полку прибыло! Здорово, Микита! Нам уже звонили, сказали, что посылают тебя давать нам всем политическое направление. Присаживайся и начинай давать. А то мы тут совсем запарились, а направления ни черта найти не можем.

Никита Хрущев обошел всех, с каждым поздоровался за руку, затем сел за стол, положил перед собой буденовку, пригладил редкие волосы.

– Мне уже сказали, какие тут у вас трудности, – заговорил он солидно. – Я, пока до вас добирался по вашим болотам, малость покумекал и кое-что смекнул. Может, пригодится…

– Валяй! А мы послушаем.

– А на каком языке валять? – спросил Хрущев, хитренько посматривая на товарищей. – Украинськой мовы я не знаю, а в окружкоме мне сказали, что на другой какой мове размовлять запрещено.

– Да ну их к чертям собачьим! В Москве выдумляют от нечего делать, а тут выкручивайся, як хочешь! – воскликнул все тот же Загорулько. – Спокон веку тут размовляли кому как вздумается – и ничего, жили. Да и места эти считались Российскими, русскими то есть, они и Харьков построили, и Донецкий уголь освоили. А мы, хохлы, уж потом к этому делу прибились. Так что валяй, Микита, как умеешь! Главное, чтобы понятно было.

– Ну, если что так. Тогда слушайте. Я вот что думаю… – И тут Хрущев сбился с солидного тона, заговорил азартно, напористо: – Я думаю, надо всех, кто работал на коксовых батареях, на домнах, мартенах и в других местах, собрать и поставить каждого на свое место. Затем грамотные должны записать все, что они знают о своей работе от начала до конца… каждый на своем месте. Получится… как это?.. технологическая линия – вот! И одновременно начать ремонтировать воздуходувки, подъемники, рельсовые пути, пополнять запасы угля, руды, извести и прочего. С подготовки производства надо начинать. Вот с чего. Сперва восстановить коксо-химический завод. А то домну задуем, глядь, а загружать нечем – пустое дело.

– Это верно! Что верно, то верно! – обрадовался Загорулько. – Сразу видно, что человек глянул со стороны и попал в самый корень. С этого и начнем. А то у нас тут некоторые партийцы руки опустили по случаю нэпа, философию развели. Ты, Микита, знал Остапчука? Всю гражданскую прошел, батальоном командовал. А дня три назад застрелился. Оставил записку: нет, мол, никаких силов моих терпеть, когда буржуи опять нам на шею садятся…

– Ну и дурак! – отрезал Хрущев. – Кто ж им позволит на нашу шею сесть? С какого такого чернозему? Товарищ Ленин что сказал? Товарищ Ленин сказал, что другого пути, акромя нэпа, у нас нету, что власть остается у рабочих – это главное, а буржуи пущай пока наладят товарообмен с крестьянином, мелкое производство, а мы кое-чему у них поучимся, а потом – к ногтю. Вот как надо понимать текущий момент и не поддаваться панике.

– Это правильно, – подхватил Загорулько. – Такую линию и надо проводить промеж наших рабочих.

– Вот и давай сегодня-завтра соберем всех рабочих, мастеров, какие остались, объясним, что к чему и зачнем, – напирал Хрущев. – Зачин – великое дело. Ну, сделаем одну плавку не такую, другую-третью, а там пойдет. Не боги горшки обжигают. И надо потрясти инженеров. Может, кто остался. Не все же с белыми сбежали.

– Осталось несколько человек, да только дела с нами иметь не хотят, – махнул рукой Загорулько. – Спичками, семечками на базаре торгуют, сахарином. Один открыл мастерскую по починке примусов и керосинок…

– Что значит – не хотят! – возмутился Хрущев. – Взять за шкирку, притащить на завод. На бельгийцев работать хотели? На немцев с французами работали? А на рабочих не хотят? Душу из них вынуть, а заставить…

– Душу вынуть легко, а вот заставить… – Загорулько сокрушенно покрутил круглой головой. – Сейчас не те времена, Микита. Партия открыла простор для частного сектора, и препятствовать мы не можем.

– Все это мелкобуржуазные отговорки: можем – не можем. Нэп – явление временное. Сегодня нэп, завтра – частное предпринимательство по боку. Товарищ Троцкий правильную линию предлагает: всех, хочет или не хочет, заставить трудиться там, где нужно для мировой революции. Не для того мы кровь проливали, чтобы вернуть все на старое. Ленин сказал, что через десять-пятнадцать лет надо построить коммунизьм, а если так будем валандаться, то не только коммунизьма, но и социализьма через сто лет не построим!

– Ну и как ты, Никита, это себе мыслишь?

– Что – мыслю? Насчет инженеров? Провести мобилизацию. Вот как я себе это мыслю. А рабочие сами придут. Жрать-то чего-то надо. Голод – не тетка, он кого хошь приведет в соответствие.

На том и порешили.

Худо-бедно, а коксовые батареи отремонтировали, домны зажгли, пошел чугун, за ним сталь, качество, конечно, не то, но… лиха беда – начало. Зарплату рабочим выдавали в стальных и чугунных слитках: бери и делай, что хочешь. И делали: кто плуги, кто бороны, кто тяпки-мотыги, лопаты да ухваты, продавали нэпманам-перекупщикам, покупали хлеб.

Никита Хрущев дневал и ночевал на производстве, в кабинете не засиживался, вникал в каждую мелочь, ел на ходу, спал в кабинете или где придется, дома бывал редко, препоручив детей приходящей женщине. Он многому научился за эти месяцы работы, можно сказать, вслепую, когда прозревали все вместе и все вместе обретали в себе чувство хозяина всех этих заводов, шахт и рудников. В то же время Хрущев все больше понимал, что знаний ему, увы, не хватает, что если и дальше он будет вести дела таким дедовским способом, то дождется такого момента, что придут другие, знающие, и ототрут его в сторону. Об этом он помнил постоянно, и на каждого новенького смотрел с опаской.

Как ни трудно было бросать начатое, упросил Хрущев окружком партии послать его на учебу в Юзовский индустриальный техникум. Одновременно с этим поступил и на рабфак. На рабфаке постигал азы грамоты за среднюю школу, в техникуме – азы производства, химии, физики, металловедения и прочих наук.

Слава, как говорится, богу, и на рабфаке, и в техникуме преподавали на русском языке, хотя среди студентов находились упертые хохлы, которые возмущались этим и требовали полной украинизации учебного процесса. Но их быстро поставили на место, то есть в темном углу объяснили, что время поджимает, империалисты не дремлют, а пушки не разбирают, кто на каком языке балакает. Да и сами упертые хохлы говорили черт знает на каком языке, а чтобы преподавать на нем же, писать, вести протоколы и прочее, так подобных и вообще не находилось. И дело постепенно пустили на самотек, а потом и вовсе замяли.

На рабфаке же Никита приглядел молодую женщину, Нину Петровну Кухарчук. Не красавица, но… с лица ведь воду не пить. Зато крепко подкована по части политэкономии, философии и прочих наук, партийцы со стажем относятся к ней с почтением. Впрочем, не только эти соображения толкнули Никиту к молодой женщине, не только ее необыкновенная солидность и умение объяснить простым языком самые трудные вопросы, а еще и необходимость дать своим детям если и не мать, то такую женщину, которая бы ее заменила. И он решил этот вопрос так же, как решал все другие – без всяких сомнений и проволочек: так, мол, с моей стороны и так, дорогой товарищ Нина, а все остальное зависит от тебя. «Я согласна», – сказала Кухарчук, и стали они жить-поживать гражданским браком. Тем более что советская власть этому не препятствовала, а попов, какие еще остались, никто не спрашивал.

Глава 21С темного неба сыпало – не то снегом, не то дождем, и пока Гаврила Мануйлович стоял с непокрытой головой, волосы намокли, по лицу и за шиворот потекли холодные струйки. Он стоял под раскидистой сосной, растущей в центре деревни с незапамятных времен, слившись с ее черным стволом в ночной темноте. Сосна недовольно шумела, вздыхала, поскрипывала и позванивала ветвями. Ей вторили шорохи и вздохи из темноты, будто некие живые существа или духи давно умерших предков жаловались на непогоду.

В широкой избе напротив, придавленной к земле тесовой крышей, тускло светились окна, в них мельтешили расплывчатые тени, из открытых форточек вместе с рокотом голосов выползали струйки пара и табачного дыма. Там, внутри, еще не улеглись страсти деревенского схода, там все еще размахивали кулаками после закончившейся драки.

Но вот растворилась скрипучая дверь, и будто какая-то таинственная сила принялась выталкивать из желтоватой мути черные фигуры расхристанных от жары мужиков, застонали подгнившие ступени крыльца под их тяжелыми ногами. Таинственно бормочущую и вздыхающую тишину нарушили чавкающие звуки шагов расходящихся по избам селян, ленивое побрехиванье собак, хлопанье калиток, скрип дверей.

Прошло еще немного времени, в окне деревенского совета погасли огни, на крыльцо, чертыхаясь и ворча, подсвечивая лохматую бороду и утиный нос цигаркой, выбрался из черной пасти сеней председатель совета однорукий Митрофан Вулович, погремел амбарным замком и потопал к своей избе, хлюпая валенками с галошами по раскисшему снегу. Было видно, как ныряет вдоль забора, то разгораясь, то угасая, огонек цигарки у него в зубах, как летят за ним коротким звездным лётом, подхваченные ветром, яркие искры. Хлопнула калитка, звякнула щеколда, и деревня затихла, растворилась в сырой, промозглой темноте: ни огонька, ни звука.

Гаврила Мануйлович первым покинул деревенский сход, мысли его были в смятении. Догорающая в рукаве цигарка обожгла ему пальцы, он бросил ее под ноги и вздохнул. Однако стоять здесь и далее не имело смысла, хотя домой не хотелось: там все опостылело, все было не мило. Гаврилу тянуло куда-то вдаль, и он не сразу понял, куда его тянет – на мельницу.

Вот ведь как все повернулось: не чаял, не гадал, а крестьянский сход деревни Лужи Валуевической волости Смоленской губернии только что постановил: быть Гавриле Мануйловичу при мельнице неотлучно, чтобы работала та мельница бесперебойно, а брать ему с помола десятину, землю, что при мельнице, и дом, что остался от сбежавшего владельца, принять в личную собственность, обихаживать и содержать в наилучшем виде.

Нет, никак Гаврила не ожидал такого решения схода: на деревне его недолюбливают за тяжелый нрав, задиристость и несговорчивость. Вот и когда, еще в восемнадцатом, помещичью землю делили, дали ему самую худшую, и сколько он ни кричал, сколько кулаками ни размахивал, и даже председателя комбеда за грудки хватал, но деревенский сход решения не изменил, и Гаврила затаил на него лютую обиду. И не потому, что Гавриле так уж земля была нужна, а потому что – несправедливо: раз новая власть порешила, что всем поровну, так и должно быть. А то одним ухоженные земли, а другим супеся, на которых отродясь ничего, акромя льна, не росло.

А с другой стороны, кого бы еще сход мог предложить в мельники? Касьяна Довбню? Так евоная баба только и талдычит о том, что, как только все образуется и жизня полегчает, они тут же всем семейством возвернутся в Смоленск, где Касьян работал в железнодорожных мастерских аж еще с 903-го, кажись, года. Вот и получается, что не было никакого резона назначать в мельники Касьяна, а из остальных деревенских лишь Гаврила и разбирался в мельничном деле: он на этой мельнице и у бывшего хозяина ее, Зосимы Шулешкевича, работал, и на железке тоже. Потому что Гаврилу с детства больше тянуло к рукомеслу, а к земле он был равнодушен.

На деревне, конечно, об этом знали, потому и землю ему при разделе выделили такую, но все равно – несправедливо. К тому же и на мельнице, и на железке Гаврила начинал работать лишь после того, как бывало скошено жито и убрана бульба, но, положа руку на сердце, будь его воля, а не отцова, он бы работал там постоянно. И Шулешкевич его ценил, и железнодорожное начальство тоже.

Гаврила потер жесткими ладонями мокрое лицо, тряхнул головой. Это что же получается? Получается, что он теперь свободен? Получается, что он вместе с семьей своей, четырьмя сыновьями и двумя дочерьми, съедет с тесного отцова подворья и заживет самостоятельной жизнью? Вот что теперь получается. Старшие братья давно отделились, младшие косятся на Гаврилу: им кажется, что это по его вине им придется идти в примаки, будто Гаврила виноват в том, что время такое наступило непонятное. Теперь все эти недоразумения разрубятся одним махом…

Заканчивался март 1921 года. Всего лишь несколько дней назад Ленин отменил продразверстку и заменил ее продналогом, так что крестьянину после стольких лет грабительского с ним обращения со стороны властей выходило какое ни на есть послабление, то есть, если разобраться, очень даже крутое послабление. Поэтому-то на деревне и зашевелились, принялись выгребать из закутков и ям остатки зерна, убереженные от набегов продотрядов и чоновцев, комбедовских и комсомольских активистов.

Зерно сушили по ночам и перебирали поштучно. То же самое и с бульбой: что на еду, а что на посадку. В конце апреля, если бог смилостивится, порежут бульбу на дольки, так чтобы в каждой осталось по два-три глазка, уложат в песок, притрусят опилками, а едва дуб развернет нежно-зеленые с желтизной листочки, так выйдет народ в поле, и начнется великое священнодейство. А там, не успеешь оглянуться, попрут из земли зеленые всходы, закучерявится горох, залопушится капуста, и вот надо уже убирать, ссыпать в амбары и погреба, везти на мельницу мешки с пахучим, еще теплым от солнечного света зерном. Самые веселые на деревне, самые хмельные дни. И в эти дни Гаврила станет первейшим человеком во всей округе, потому что мельница тоже одна на всю округу, и он ее хозяин.

Почти три года мельница не работала: осенью 18-го продотрядовцы аж из самой Москвы вычистили из нее все, что там было, а потом еще свои, смоленские, прошлись загребущими руками, и Шулешкевич забил двери просторной избы и мельницы крест на крест березовым горбылем, а сам подался в Могилев, к сыну, потом и вовсе смотался, сказывают, за кордон. С тех самых пор мельница стоит без дела и в доме никто не живет.

И все-таки была у Гаврилы опаска: вдруг Шулешкевич возьмет да и вернется, что тогда? Куда Гавриле деваться со своим скарбом и семейством? Деревенский сход – оно, конечно, по нынешним временам вроде как бы имеет право решать такие дела; опять же, председатель лужицкого совета, однорукий Митрофан Вулович, бумагу показывал, что новой власти права такие дадены, но червь сомнения грыз все-таки душу Гаврилы: вдруг все опять станет, как было? С другой стороны, если разобраться, большевики вроде бы силу взяли громадную и сидят крепко, так ведь и царь тоже крепко сидел, а вон как все обернулось…

Эх-ма! Не было у Гаврилы ничего – плохо, что-то забрезжило – тоже нехорошо. Хоть до крови затылок расчеши, а оглобли в какую-то сторону поворачивать надо. Так ведь и повернул уже, и обратного пути нету.

Да и с какой стати Шулешкевичу возвращаться! Ему, небось, и за кордоном хорошо. А если что не так выйдет, то Гаврила и на железку может податься, скажем, в обходчики. Обходчик – фигура самостоятельная, хотя изба у него, и земля – от начальства. Опять же, ко всему прочему – какое никакое, а жалование. Посохнет, положим, земля от бездождья, или, наоборот, вымокнет всё и сгниет на корню, а на жалованье, худо-бедно, протянуть можно. Ну и огород, скотина там всякая, живность, корзины плести можно, туеса…

Нет, чего уж раздумывать! – другого такого случая не будет. Да и надоело жить под необузданным нравом своего отца, прозванного на деревне Чумным Василием. Правда, и сам Гаврила весь пошел в него – такой же своенравный и необузданный во гневе и веселии, так тем более: два петуха в одном курятнике – не жизнь, а морока.

И тут в подклетье ближайшей избы, словно услыхав мысли Гаврилы, хрипло и будто с перепугу закричал петух, забил крыльями, всполошив кур и гусей, и сполох этот прокатился волной по всей деревне и затих у околицы собачьим брехом.

Гаврила натянул на голову треух и пошел к своей избе по раскисшему мартовскому снегу, и с каждым шагом в нем прибавлялось решительности и уверенности. Он толкнул калитку, пес загремел цепью, как бы давая знать хозяину, что не спит и все слышит, но из конуры вылезать не стал.

Что-то напугало овец в овчарне – они шумно метнулись от одной стены к другой.

Взойдя на крыльцо, Гаврила несколько минут постоял, прислушиваясь к вздохам ветра, шороху снежной крупы по соломенной крыше. «К утру, видать, похолодает», – подумал он, предвидя трудный разговор с отцом о дележе имущества.

Впотьмах Гаврила разделся и разулся, сапоги поставил в подпечье, шерстяные носки сунул в теплую печурку, прошлепал босыми ногами на свою половину. Перекрестившись на дальний угол, в котором висели невидимые в кромешной темноте иконы, – лампадку зажигали только по праздникам, экономя масло, – нащупал руками неподвижно и молча лежащую под одеялом жену, перебрался через ее ноги, повозился немного, укрываясь, и затих, подложив под голову руки.

Прасковья – он это чувствовал – не спала, но Гавриле и в голову не пришло поговорить с нею, поделиться новостью, своими сомнениями и надеждами. Хотя он прижил с нею шестерых детей, да двое померли, едва народившись, да один утонул в половодье четырех лет от роду, Гаврила никогда жену в свои дела не посвящал и в ее, бабьи, не лез тоже.

Прасковья не была красавицей, уродиной ее назвать тоже нельзя – баба как баба, но будь воля Гаврилы, он на ней никогда бы не женился… уже хотя бы потому, что до сватовства даже не подозревал о ее существовании: Прасковья была не из местных, а из дальней деревни соседней волости, и ее отец когда-то продал Гаврилиному отцу жеребенка. Но как была Прасковья для Гаврилы просто бабой, без которой мужику никак нельзя, так просто бабой и осталась.

К тому времени, как отец надумал женить Гаврилу, Гаврила уже повидал свет, побывав аж в самом Смоленске, куда, работая зимой на железке, ездил с артелью за шпалами и рельсами для строительства запасной ветки. Оказалось, что мир огромен, людей в нем прорвища, и далеко не все пашут землю и ковыряются в навозе.

Раньше, глядя на проезжающего в дрожках барина, чья усадьба белела на холме верстах в трех от деревни Лужи, Гаврила дивился ему как какому-нибудь чуду из дедовых сказок (бабка Гаврилина померла рано): и лик его – безбородый, белый и чистый, и одежа его – тоже белая, и шапка чудная, и рукавицы на руках, хотя на дворе лето и жара стоит, как в бане… – все это не вязалось с представлением о нормальном человеческом облике, говорило о жизни другой, чужой и непонятной, однако – по божьей воле – имеющей право на свое особое существование. Просто своя жизнь была привычна Гавриле, как привычны были леса и поля, и недальнее болото с лешачьими окнами, в которое если попал, то и пропал. Оно, может, и лишнее это – лешачьи-то окна, да что ж тут поделаешь, если бог устроил мир по своему разумению и утвердил в нем человеков, чтобы одно было для них понятно, полезно и приятно, а другое непонятно, противно и страшно.

Нет, чего там, были два года церковно-приходской школы, было местечко Валуевичи с церковью, большими избами, лавками, кабаками и винокуренным заводом, были разные люди в разной же одёже, были и прошли, как сон. Два эти года выглядели картинками из книжки, таящимися под ее обложкой, которые существуют сами по себе, а Гаврила – сам по себе. Заглядывать в этот картиночный мир было одновременно и соблазнительно и боязно: вдруг за ним, как за дверью в пыльный чулан, стоят лешие, упыри, водяные и прочая нечисть, что воет по ночам, стучит и шаркает по крыше в непогоду.

Ему, мальцу, казалось, что стоит быстро и неожиданно перевернуть лист с картинкой – и там, под листом, что-то непременно обнаружится, живущее своей жизнью. Но сколько Гаврила ни пытался застать врасплох неведомые силы, населяющие книгу, обнаружить их так и не удалось, однако вера его в эти силы от этого не уменьшалась, как не уменьшалась вера, что за божницей, за тусклыми ризами икон, за неподвижными черными ликами скрывается нечто, пялящее на тебя неотступные глаза сквозь мрачные глазницы иконных святых. Туда, за иконы, во мрак, колеблемый светом лампады, заглядывать Гаврила боялся пуще, чем в заброшенный колодец, хотя и был почему-то уверен, что рано или поздно заглянет непременно.

В представлении Гаврилы существовало два мира: родной мир самого Гаврилы и деревни Лужи, и мир чужой, враждебный, населенный чужими и враждебными ему людьми. Другой мир Гаврилы почти не касался и никаких следов в его детской душе не оставил. Разве что боязливое любопытство.

Но пришло время – мир распахнулся, позвал Гаврилу к себе, и Гаврила пошел на этот зов, озираясь по сторонам и оглядываясь назад, а когда этот чужой мир взял было его в свою власть, натянулись узы, связывающие Гаврилу с отчим домом, с землей, натянулись и остановили, и слава богу, иначе не случилось бы в его жизни сегодняшнего крутого поворота, о котором он не мог даже помыслить.

Гаврила чуть шевельнулся – и пододеяльный дух пахнул ему в ноздри. Однако, противу обыкновения, не вызвал в нем желания побаловаться с Прасковьей, потискать ее большую и слегка липкую споднизу грудь, тугие ягодицы и шелковистые ляжки. Обычно в такие минуты перед глазами Гаврилы возникало другое лицо, руки и тело его осязали другую женскую плоть, текучую и напряженную, ускользающую и обволакивающую, так что и сам ты весь как бы превращаешься в нечто бесовское, ничего общего с обыкновенным Гаврилой не имеющее, отчего становилось и страшно, и легко…

Одну только ночь провел Гаврила с полячкой Брониславой, но что это была за ночь! Таких ночей, видать, уже не будет.

Тогда, в зиму 902-го, варшавский поезд застрял на их полустанке из-за снежных заносов; пассажиров, чтоб не померзли, развезли по окрестным деревням, Гавриле выпало сопровождать эту самую Брониславу, казавшуюся ему старухой, потому что Гавриле в ту зиму шел всего-навсего девятнадцатый год, а полячке, поди, давно перевалило за тридцать. Но, видать, владела колдовскими чарами чертова пшепшечка, так что, оказавшись в избе, потерял Гаврила через малое время голову и с тех пор вспоминает ту ночь как бесовское наваждение.

То был первый в короткой еще Гаврилиной жизни урок женской любви, и он накрепко засел не столько в его голове, сколько в коже его жилистого, мускулистого тела. Но никогда Гавриле не удавалось ничего подобного испытать со своей Прасковьей, ничем он не мог расшевелить ее равнодушную плоть.

Однако сегодня и полячка не проявила над Гаврилой своей всегдашней власти, и едва что-то забрезжило в глубинах его естества, как мысли опять повернули на решение деревенского схода, на будущую жизнь при мельнице. Гаврила в воображении своем уже обшаривал ее углы и закоулки, примеривался, что придется подправить, а что переделать заново, невольно вспоминая, что думал по тому или иному поводу бывший хозяин мельницы Зосима Шулешкевич, и как бы советуясь с ним, поскольку не привык еще к самостоятельным решениям и поступкам, не вжился в новое свое положение.

Благостные картины будущего хозяйствования то и дело перебивали другие, из минувшего схода. Гаврила видел, как секретарь лужевской партячейки Касьян Довбня то пытается подбить мужиков, чтобы они приговорили Гавриле мельницу как бы в аренду, то устроить на мельнице паевое товарищество. Всякий раз после выступления секретаря заваривался несусветный гвалт, и казалось Гавриле, что вот-вот все рухнет, сердце его замирало и падало, но гвалт стихал, и выяснялось, что Довбня старается зря: мужики упирались и талдычили одно и то же: мельницу отдать Гавриле насовсем, в полное его и безраздельное владение, иначе и ухода за ней надлежащего не будет, и радения.

Вспомнилось Гавриле, как перехватило у него дыхание, когда однорукий Митрофан ставил на голоса предложения Касьяна, снова видел, как медленно-медленно поднимаются в густом махорочном дыму четыре руки Касьяновых однопартийцев, голосующих против схода, как светлеют лица мужиков и оборачиваются в его сторону, как долго, тыча корявым пальцем в каждого и чего-то выжидая, однорукий Митрофан считает голоса…

Сон не шел, хотя прокричали уже вторые петухи. Гаврила таращился в темноту, вслушивался в нее, но в привычных ночных звуках: храпе отца за перегородкой, покашливании и почмокивании детей, в монотонных трелях сверчка и мышином поскребе, в завывании ветра в печной трубе – во всем этом слышался шум воды, вращающей мельничное колесо, гул жерновов.

«Слава богу, – думал Гаврила, – жизня, кажись, поворачивает на верную дорогу. Да и куда ей поворачивать, жизни-то? Куда рельсы проложены, туда она и повернет. А уж когда колея в порядке, то катить по ней – одно сплошное удовольствие».

С этими мыслями Гаврила и уснул, и во сне к нему сперва пришел хозяин мельницы Зосима Шулешкевич и принялся бродить по мельнице из угла в угол, сокрушенно качать большой головой и вздыхать. Потом явилась полячка Бронислава, почему-то вся усыпанная мукой, и Гаврила стал отряхивать с нее муку, чувствуя, как замирает сердце от прикосновений к ее тугим ягодицам и маленьким упругим грудям.