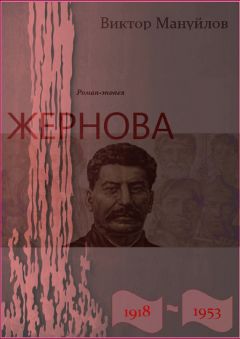

Текст книги "Жернова. 1918–1953"

Автор книги: Виктор Мануйлов

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Дом оказался на месте, и Яков Емельянович был дома, вернее сказать, растерянно топтался посреди двора с фонарем в руке и рассматривал дверь конюшни, сорванную с петель. Рядом с ним стоял молодой человек лет двадцати, на голову выше его ростом, тоже держал фонарь, но смотрел в сторону, будто ему было все равно, что там с этой дверью. В стойле шумно фыркала лошадь и била в стену копытом.

Ермилов подошел бесшумно, как он умел ходить в любой обуви, будь то по земле, брусчатке или деревянному полу, остановился в трех шагах, тихо, без заикания, поздоровался, на него оглянулись, но ничего не ответили, и он стал ждать, когда Расторгуев освободится и обратит на него внимание.

Не трудно было заметить, что Яков Емельянович постарел, обрюзг, как-то даже потускнел, из него будто извлекли то, что составляло основу жизни, прикрыли тот фонтанчик, который делал его ярким и подвижным как ртуть.

Наконец он безнадежно махнул рукой и обернулся к Ермилову.

– Вы ко мне? – спросил безразличным тоном, поднял фонарь и вдруг встрепенулся, развел руки от изумления, будто хотел кинуться к гостю и обнять его, но не решился, одним этим непроизвольным движением напомнив прежнего Расторгуева, широко и радушно улыбнулся, но тут же и потух.

– Признаться, я полагал… – начал было он, но Александр Егорович чуть качнул головой, и Яков Емельянович замолчал, завздыхал, потом вспомнил о сыне, засуетился:

– Ну, ты иди, Ванюша, иди. Скажи Стеше, чтобы вздула самовар. Помоги ей. Ну, ступай, ступай, – и слегка подтолкнул рукой парня в плечо, взял Ермилова под руку, повел в сторону, к сложенным под навесом старым бревнам, – возможно тем самым, что помнил Ермилов, – сел на одно из них, посадил рядом гостя, задул фонарь – и темнота сгустилась вокруг них, тревожная и немая.

– Мда, вот уж кого не ожидал увидеть в такое время, так именно вас, – произнес Яков Емельянович, когда оба закурили ермиловского табаку. – А, между прочим, вас искали… в четырнадцатом-то. Вы, стало быть, только съехали, тут дня через два приходит один такой… из мастеровых будто… и начинает издалека расспрашивать о вас. И все, знаете ли, путается, путается… Я еще тогда подумал, что, действительно, вас как-то и невозможно описать: зацепиться не за что. Ну-у, а тут… (в темноте Ермилов расслышал, как Расторгуев усмехнулся чему-то)… тут у меня после вас другой постоялец появился, на вас так маленько смахивает, и вроде у него рекомендации есть, и все такое прочее, а я чувствую: филер, потому как все вынюхивает, высматривает, всем интересуется. Ну, я этому мастеровому-то и описал своего нового постояльца. Потом мне свои люди сказывали, что замечали их вместе: шушукались. А еще малость погодя пришел один… из жидков, кличку вашу назвал, просил, если появитесь, дать знать в аптеку, что недалече от Биржи. Нынче он в чека, на должности. В моей, кстати сказать, машине разъезжает. Фигура!

– А как фамилия?

– Фамилия-то? Вот дай бог памяти… Гори… Горизонтов. Да-да, Горизонтов! Иные, из жидков-то, любят себе фамилии выдумывать такие, чтобы вроде она и русская, и в то же время от русской чем-то отличалась бы, некой будто бы ученостью или там величавостью. Все у них с намеком, с подтекстом, как бы на два смысла: обмануть русского не только за грех не считают, а почитают за подвиг. Такой вот народец.

– А кто там еще, в Чека в этой?

– Ох, да разве всех упомнишь! Главный там Моисей Урицкий, среди большевиков фигура заметная, потом Бокий, вроде бы русский, а там кто его знает, потом… чухонцев много, иные по-русски ни бельмеса, а туда же… Ландскнехты… Да-с.

– Бокий, говорите? Не слыхивал о таком. А Урицкого встречать доводилось.

– Как же, как же! Приезжал как-то в мои мастерские решетки для окон заказывать. Пренеприятнейший тип, доложу я вам… Извините, конечно, за откровенность… Ну, сделали мы им решетки, а платить – не-е, и не думай! Такие вот у нас нынче порядки… А вы, значит… не знаю, как вас нынче звать-величать… простите за любопытство, не с ними? Не с большевиками?

– Я, Яков Емельянович, из Франции приехал. Воевал там в русском экспедиционном корпусе. Отпущен по ранению. Хотел бы у вас пожить, если можно, несколько дней, осмотреться. А звать меня… зовите Петром.

– Петром так Петром. Мне-то что. И пожить у меня можно. Вполне. Свободного места много. Только у нас сейчас домкомы и кварткомы, домовые и квартальные комитеты то есть. Требуют всех приезжих регистрировать. Но если на несколько дней, то можно и без этого, лишь бы глаза не мозолить. Да-а…

– Мозолить не буду. А с документами, если что, у меня полный порядок, – заверил Илью Емельяновича Ермилов. И добавил: – Меня уже проверяли. И не единожды.

– Да я ничего, так только… Из Франции, говорите? И как там французы? Не собираются революцию устраивать?

– Не заметно.

– Вот-вот… Да и куда уж им, французам-то: они все свои революции в прошлом веке устроили, наелись, поди, до отрыжки. А у нас о том лишь и талдычат, что о мировой революции. Вся, как говорится, надежда на нее… Значит, не собираются… И правильно, что не собираются… Ну а мы (в темноте развел руками, вздохнул) – что ж, мы живем пока. Вот девок своих замуж повыдавал, две живут при мне, зятья служат советской власти, старшая, Вера, в Новгороде; сын, Коля, в юнкерском учился, в прошлом году ранен был, теперь в Москве. А может, еще где: давно не пишет. Да и почта нынче… Да-а. Квартирантов у меня теперь нет: некому стало прятаться, сами теперь при власти. А поначалу-то хотели ко мне жидков подселить. Из Малороссии. Да те забоялись: место глухое, у нас тут иногда пошаливают лихие людишки. Вот и нынче… в конюшне дверь с петель сорвали, последнюю лошадку хотели свести со двора. Да только Лорд заржал, ну, мы за топоры – они и деру. Оружие, какое было у нас, власти забрали. Теперь оружия у кого только нет, только не у честных обывателей. Да-а, живем, значит…

– Город ужасно как обезлюдел, – поделился Ермилов своими впечатлениями.

– Что ж тут удивительного! Одни с голодухи в деревню подались, другие за границу, третьих постреляли – кого после Февральской, кого уже после Октябрьского переворота. Офицеры, студенты кинулись на юг – к генералу Корнилову, который, по слухам, стоит во главе белого движения. Рабочие, матросы, солдатня пошли в Красную гвардию. Правительство с Лениным уехало в Москву – тоже народу за собой потянули предостаточно.

– А что революция? – спросил Ермилов. – Большие бои были? – И пояснил: – На Западе всякое писали…

– Да какие там бои, прости господи! – махнул рукой Расторгуев. – В Февральскую в полицейских да жандармов стреляли, но все больше из озорства. Летось, когда народ на улицу вышел, стреляли больше и побили тоже. Большевиков арестовывали, дезертиров. Троцкого там, других каких. Ну, думали, угомонился народ. Иных и расстреляли под горячую руку. Тут и на фронте наступление началось. А только главного, из-за чего сыр-бор разгорелся, Керенский народу не дал. А народу нужен был мир и земля. Он, народ-то, устал и разуверился. Ему и агитаторов не нужно, он, как то дитя малое: вынь да положь, иначе хоть тресни. А тут, значит, с одной стороны – Советы, с другой – Временное правительство, дураки и краснобаи. Денег у Антанты назанимали, а отдавать чем? Народной кровушкой – больше нечем. Потому в октябре большевики так легко временщиков и свалили, что им держаться не на чем было. А что дальше будет, одному богу известно.

Поднялся с кряхтеньем, пригласил:

– Ну, пойдемте, Петя: самовар, чай, уже поспел. Комнату вам приготовим, с дороги-то, поди, да под русским небом, спаться будет мертвецки. А?

– Думаю, что так, – согласился Ермилов и спросил осторожно: – А как жена ваша, Елизавета Антоновна?

– Лизавета Антоновна моя… померла, – тихо, с придыханием ответил Яков Емельянович. – От тифа. Скоро уж год будет. Царствие ей небесное, голубице моей. – И закрестился в темноте, бормоча что-то неразборчиво.

Глава 8Небо над Петроградом затянуто низкими облаками, они быстро текут со стороны Скандинавии, иногда окропляя землю мелким дождем. Как-то сразу и неожиданно повеяло близкой осенью. С тех пор, как в Питере встали многие заводы и перестали дымить почти все трубы, воздух наполнился запахами морских водорослей, рыбы и нечистот – верный признак разложения.

30 августа 1918 года. Пятница. Половина десятого утра. В это время Леонид Каннегисер пересек на велосипеде Дворцовую площадь и, оставив велосипед у входа в Комиссариат внутренних дел, вошел в вестибюль полукруглого дворца Росси. От двери он решительно направился к столикам для посетителей, сел у окна так, чтобы видеть площадь и лестницу, по которой служащие комиссариата поднимались к парадной двери, со скучающим видом достал папироску и закурил.

Швейцар некоторое время поглядывал в его сторону, но не заметив ничего подозрительного в поведении молодого человека, одетого в кожаную куртку, в солдатские штаны и ботинки с обмотками, в чем ходили многие совслужащие, переключился на других, в основном сотрудников комиссариата, которые торопливо проскакивали в дверь и спешили кто по лестнице, кто на лифте к своим кабинетам. Да и не входило в обязанности швейцара кого-то проверять и задерживать: на то существует охрана. Его дело – следить за порядком, если какой из посетителей начнет вести себя неподобающим для солидного заведения образом.

Молодой человек вел себя вполне прилично.

В начале одиннадцатого к подъезду подкатил открытый автомобиль, из него выбрался товарищ Урицкий, низкорослый и широкий, поднялся на несколько ступеней и пропал из виду. Затем к двери кинулся услужливый швейцар, распахнул ее, и Урицкий вошел в пустынный вестибюль. Он тоже был в кожаной куртке, галифе, но не в обмотках: на коротких и несколько кривоватых ногах его красовались настоящие хромовые сапоги бутылками, на голове кожаная фуражка, на носу пенсне со шнурком.

Швейцар, пропуская комиссара внутренних дел, склонился в почтительном поклоне. Урицкий проследовал мимо, не заметив, как и положено большому начальству, поклона ничтожного человечка, и пошагал к лифту, по-утиному переваливаясь с боку на бок. Не заметил он и молодого человека.

А тот, быстро встав, стремительно догнал Урицкого у самого лифта, на ходу вытаскивая из кармана тяжелый кольт, а вовсе не браунинг с отравленными и надпиленными пулями, потому что не дело дворянина опускаться до такой низости. Он мог бы окликнуть Урицкого, чтобы видеть его лицо, чтобы тот, в свою очередь, увидел свою смерть, но с тех пор, как по распоряжению этого человека были расстреляны его товарищи по Михайловскому артиллерийскому училищу, начальник питерской Чека в глазах Леонида перестал быть человеком, превратился в животное, в свинью, а свинью убивают ударом в затылок, нисколько не интересуясь знать ее впечатление от приближающейся смерти.

Леонид почти приставил дуло кольта к стриженому затылку комиссара и нажал спусковой крючок.

Раздался выстрел, гулко усиленный полукруглой пустотой вестибюля.

Ноги Урицкого подломились, он со всего маху грохнулся на пол, выложенный гранитной плиткой. Раздался почти деревянный стук головы, затем что-то коротко звякнуло в карманах.

Убийца стоял над поверженным врагом и тупо смотрел, как в жуткой тишине вокруг его головы расплывается, пузырясь, красная лужа крови.

Дико закричала женщина.

Каннегисер, очнувшись от этого крика, сунул револьвер в карман куртки, быстро прошел мимо швейцара, стоявшего истуканом с отвисшей челюстью, открыл тяжелую дверь, сбежал по ступенькам, сел на велосипед, пересек Дворцовую площадь и покатил по Миллионной улице. Ехал он не так чтобы очень быстро, а как ездят на велосипедных прогулках некоторые молодые люди, увлекающиеся всякими модными поветриями, навеваемыми с Запада. И уж во всяком случае не вызывал ни малейшего подозрения у немногочисленных прохожих.

Однако Леонид Каннегисер еще не успел доехать до здания, где недавно располагался Английский клуб, как сзади послышались крики и топот множества ног, затем раздалось несколько выстрелов. Пули вжикнули возле самого уха. Прохожие, наученные горьким опытом, кинулись кто куда.

Лишь один человек, в сером макентоше и с рукой в кармане, никуда не побежал, а продолжал решительно шагать навстречу Каннегисеру, и было во всей его фигуре что-то зловещее.

Они быстро сближались, и тут Леонид узнал в идущем навстречу бухгалтера из отцовской конторы Юлия Иосифовича Лепу, человека тихого и несколько странноватого. Правда, странность его трудно было определить двумя словами, однако не вызывало сомнения, что этот человек себе на уме и в каких-то обстоятельствах может предстать перед вами в самом неожиданном виде.

Раздумывать было некогда. Боясь, что его подстрелят как куропатку, Каннегисер соскочил с велосипеда, уронив его на мостовую, и кинулся в первый же подъезд. В его планы не входило ни умереть на мостовой, ни попадаться в руки чекистов. Более того, он собирался вечером сесть в поезд, следующий до Одессы. У него даже были приготовлены билеты.

Но из подъезда, куда он заскочил, охваченный паникой, другого выхода не было. Тогда Леонид кинулся наверх, надеясь найти у кого-нибудь приют, выгадать время, оглядеться.

На стук то в одни, то в другие двери никто не ответил. Дверь, ведущая на крышу, закрыта на замок…

Дернулся и загромыхал лифт…

Леонид кинулся вниз, снова стуча в квартиры. Одна из дверей приоткрылась, и он, оттолкнув пожилого господина, вскочил внутрь.

– За мною гонятся бандиты, – произнес Леонид, тяжело дыша.

– Чем же я могу вам помочь, молодой человек? – воскликнул господин, задирая вверх бородку и с испугом таращась сквозь очки на Каннегисера.

– Спрячьте меня! Во имя всего святого! Или, еще лучше, дайте мне во что переодеться. И я уйду.

– Но вас все равно схватят, – изумился пожилой господин, придерживая пальцем очки с единственной дужкой. – У вас на штанах капли крови! К тому же я видел в окно: там солдаты. Там, извините, Чека! И во что же я дам вам переодеться? На вас ведь ничего из моих вещей не налезет!

– Да, пожалуй, – согласился Леонид. И успокоился. Он понял, что ему не вырваться. Не Чека, так другие…

Через полчаса Леонид Каннегисер был схвачен, избит и доставлен в комиссариат внутренних дел.

* * *

– К-как то есть? – переспросил председатель «Северной коммуны» Григорий Евсеевич Зиновьев, медленно выбираясь из вместительного кресла. – Как то есть… у-уб-бит?

Он оперся обеими руками в крышку стола и, бледнея и покрываясь испариной, уставился на заместителя комиссара внутренних дел «Северной Коммуны» Глеба Ивановича Бокия, одного из немногих русских, оказавшихся в руководстве петроградской Чека, человека с испитым чахоточным лицом, лихорадочно горящими глазами, узкоплечего и плоскогрудого.

– Да, буквально два часа назад, товарищ Зиновьев. В вестибюле комиссариата. Убийца пытался скрыться, но был схвачен. Им оказался Леонид Иоакимович Каннегисер, юнкер Михайловского артиллерийского училища, сын известного инженера Иоакима Самуиловича Каннегисера. Причина, которая толкнула Каннегисера на убийство товарища Урицкого, выясняется. Арестовано еще несколько человек, могущих иметь причастность к убийству. Я распорядился пока не оглашать о случившемся… до выяснения обстоятельств. Я связался по телеграфу с Дзержинским, он выезжает в Петроград ближайшим же поездом.

Зиновьев медленно опустился в кресло, пробормотал:

– Вчера Володарского, позавчера Нахимсона, сегодня Урицкого… – И вдруг взвизгнул: – Кого следующего? Меня? Я вас спрашиваю, товарищ Бокий! Может, сегодня ночью начнется резня, может, всем нам осталось жить несколько часов? Что вы на меня смотрите? Надо что-то делать, что-то делать и не смотреть такими невинными уже глазами!..

– Мы ведем расследование, выявляем связи, привели в боевую готовность все преданные революции воинские части. Пока нет никаких данных, что готовится крупная акция против соввласти…

– Нет данных… У вас, видите ли, нет данных! А были у вас данные, что будет убит товарищ Урицкий? А Володарский? А все остальные? Я требую усилить охрану Смольного! Поставить пушки и пулеметы, окружить плотным кольцом латышских стрелков…

– Я уже отдал соответствующие распоряжения, – произнес Бокий сквозь зубы. – Мышь не проскочит. Разрешите идти и выполнять свои функции… если у вас нет других распоряжений.

– Идите, – махнул рукой Зиновьев и вытер платком квадратное лицо.

Ночью из Москвы пришла телеграмма о покушении на Ленина. В телеграмме было сказано, что рана смертельна.

В Смольном срочно собрались ответственные руководители Северной коммуны.

– Это конец… Это конец… – бормотал Зиновьев помертвелыми губами, вглядываясь в лица людей, собравшихся в его кабинете, точно отыскивая среди них убийцу, на сей раз уже своего собственного.

Все знали о патологической трусости Зиновьева, трусости, о которой ходили анекдоты и крылатые выражения вроде того: «Опасность миновала, товарищи! Будем же опять такими же смелыми, как товарищ Зиновьев!» Все знали, что Григорию Евсеевичу нужно время, чтобы придти в себя, а главное – нужен человек, способный в такие минуты произнести решительные слова и тем самым вернуть главе «Северной коммуны» хотя бы часть самообладания.

Таким человеком оказался Глеб Бокий.

– Нам нужны решительные ответные меры, – заговорил тот в напряженной тишине глухим голосом. – Вспомните французскую революцию! Вспомните беспощадный террор якобинцев! Беспощадный террор против всех врагов революции – вот что может спасти нас в настоящий исторический момент. Нам нужен якобинский террор!

– Да! – вскрикнул Зиновьев, брызнув слюной и клонясь вперед широким телом, точно очнувшись от беспамятства, заглушая криком страх и распаляя ненависть. – Нам нужен красный террор! Да, именно красный! Красный от ненависти и крови! Нам нужны гильотины на каждой площади, на каждом перекрестке. Чтобы ужас объял наших врагов… Как в библейские времена! Всех бывших офицеров, юнкеров, купцов, попов и прочих, и прочих… – всех, одним словом, взять в заложники! Всех расстреливать без суда и следствия! Всех! – Он захлебнулся своей ненавистью, вытер рот дрожащей рукой и тяжело плюхнулся в кресло.

Все понимали, что если не принять ответных и решительных мер, гибель неизбежна как для советской власти, так и для каждого из них, эту власть представляющих не в теории, а вполне реально. Следовательно, и ответные действия должны быть реальными. И все сразу же оживились, заговорили, посыпались практические предложения.

– Надо уже п`гочесать частым г`гъебнем все цент`гальные квайгталы…

– Ерунда! Надо хватать на улицах всех подряд!

– Ну, положим, не всех, – послышался чей-то решительный голос. И далее еще громче и увереннее: – А то и своих пегестгеляем.

– Стрельять нужна фсех, – врезался в разноголосицу голос с прибалтийским акцентом. – И ефрееф тоже.

Все сидящие уставились на большеголового человека с мягкими светлыми волосами, с льдистыми маленькими глазами, коротким носом и тяжелой челюстью. И человек этот, ничуть не смутившись, повторил еще раз:

– Да, фсех! И ефрееф тоже. Каннегисер – ефрей? Ефрей! Из этот факт делать прафильны фыфод.

Снова ожил Зиновьев. Он поднялся, опираясь кулаками в стол, оглядел собравшихся – и все замолчали. Заговорил поначалу хрипло, продавливая слова сквозь зубы непослушным языком, но постепенно голос его крепчал, произнося те единственные слова, которые все от него ждали:

– За каждую каплю крови наших товарищей – море крови наших врагов! За каждую загубленную бесценную жизнь революционера-большевика – тысячи жизней царских офицеров, генералов, сановников, жандармов, попов, буржуев и их прихвостней! И евреев, если окажутся вовлеченными в заговор против соввласти. Да! Вы предлагаете красный террор? Пусть будет «Красный террор»! Смерть врагам революции! – Потряс в воздухе кулаками, облизал узкие губы. И уже вполне деловым тоном: – Проскрипционные списки – ко мне на стол через два часа. И всех – к стенке! – Не удержался, взвизгнул: – К стенке! К стенке! Всех! Все-ех! Девять десятых России – к стенке! Остальных построить в колонны и… марш-маррршшш!

Глава 9Через несколько минут кабинет председателя «Северной коммуны» опустел.

– Вы обещали поговорить с переселенцами, – напомнил Григорию Евсеевичу его секретарь, молодой женоподобный еврей с огромной барашковой шевелюрой, венчающей конусообразную голову.

– С переселенцами? – уставился на него Зиновьев обесцвеченными от пережитого глазами. – Ах, да! Конечно! – воскликнул он. – Как же, как же! Это наша опора! Наш передовой отряд! И что, собрались?

– Ждут в актовом зале.

– Много?

– Человек двести.

– Хорошо! Прекрасно! Идем!

Зиновьев вышел из-за стола и решительно направился к двери. Однако у двери остановился и, глянув подозрительно на секретаря, спросил:

– Охрана обеспечена?

– Да. Бокий приказал пять человек.

– Пять человек? Пять против двухсот? Он, что, с ума сошел? А если… Впрочем, идем. Что будет, то и будет.

В полутемном актовом зале бывшего Смольного института для благородных девиц глухо шевелилась черная масса мужчин всех возрастов. Почти все в черных шляпах, бородаты и волосаты, с ниспадающими на щеки пейсами, беспокойные пальцы перебирают четки. Самые пожилые и даже старые – в первых рядах, за ними суетливая молодежь, с трудом сдерживающая свои порывы.

Едва Зиновьев появился на подмостках, пройдя через боковой вход в сопровождении двух человек, затянутых в кожу, гул прекратился, и в зале наступила настороженная тишина.

– Слово предоставляется председателю Петроградского совета, председателю совета «Северной коммуны», признанному вождю российского и всемирного пролетариата товарищу Зиновьеву! – выкрикнул один из кожаных и отступил в тень.

Зиновьев был опытным оратором, но до сих пор ему приходилось выступать перед рабочими питерских заводов и фабрик, перед крестьянами, одетыми в солдатские шинели, возбуждать их осознанием своего бесправного положения, доказывая, что положение это можно изменить лишь в том случае, если они, рабочие и солдаты, сплотятся вокруг большевиков, прогонят хозяев, царя и помещиков, установят свою, рабоче-крестьянскую власть, которая будет о них заботиться и так устроит их жизнь, что никто не захочет в рай, который им обещают попы за послушание властям, а захотят остаться на веки вечные в земном раю, устроенном собственными руками. Особенно Зиновьев прославился своими зажигательными речами в Московском районе Петербурга, за что и получил прозвище Григория Московского.

Но люди, собравшиеся в этом зале, не были ни рабочими, ни крестьянами, в лучшем случае – кустарями-ремесленниками. Они покинули свои местечки в Малороссии, соблазненные тем, что в столицах России и других крупных городах, куда они всегда стремились, но куда не имели доступа, у них появится больше возможностей открыть свое дело и разбогатеть. Они двинулись сюда вслед за теми, кто неплохо устроился в центре империи до войны и после ее начала, но особенно – после февральской революции, предоставившей евреям, проживающим за чертой оседлости, свободу перемещения и проживания в любой точке империи. Они слишком долго чесали свои затылки, прикидывая все за и против, и вот сорвались и приехали. И теперь ждут, что на них просыплется манна небесная, как когда-то просыпалась на Израиль, бегущий из Египта, где им жилось не так уж и плохо.

Зиновьев презирал этот народец и презирал именно потому, что вышел из этого народца, погрязшего в суевериях, во мраке давно отживших древних обычаев, подчинив свою волю мракобесам-раввинам, поддерживающим в этом народце веру в свое превосходство над другими народами, будто бы давшего им в том обет Иеговой, богом Израиля. Но, с другой стороны, Зиновьев понимал, что этот народец так же легко расстанется со своим прошлым, если посулить ему нечто большее, способное насытить его алчность. Тем более что этот народец имеет поразительное свойство быстро приноравливаться к новым условиям, отличается сплоченностью, хваткой во всяком деле и рассудительностью. А это – то главное, чем нельзя пренебрегать, что необходимо использовать на полную катушку. Со временем произойдет естественный отбор, одних налево, других направо, останутся лишь самые полезные и преданные новой власти.

– Товарищи! – выкрикнул Зиновьев зычным голосом, выбросив вперед руку. – Поздравляю вас с прибытием в революционную столицу мира – славный город Петроград! Вы прибыли сюда вовремя. Борьба с контрреволюцией, которая нагло бросила вызов власти трудового народа убийствами наших лучших сынов, вступает в решительную фазу. Я тоже еврей, я хорошо знаю ваши нужды. Поэтому буду откровенен. В борьбе с черным прошлым за светлое будущее вы, евреи, нужны революции как никогда. Ей нужны наша еврейская воля, еврейский ум, еврейская прозорливость, организованность, изворотливость, спайка и взаимовыручка. Если для русских и нацменов поражение революции ведет к потере обретенной свободы, то для нас, евреев, цена поражения революции есть цена жизни нашего народа, возвращение к еврейским погромам во всероссийском масштабе, массовыми убийствам наших мужчин, женщин, стариков и детей. Поэтому я призываю вас встать в ряды истинных революционеров, борцов за свободу и счастье всех народов. Каждый из вас, кем бы он ни был в прошлом, найдет для себя дело в общем революционном процессе. Вы должны знать и всегда помнить, что невежественные, необразованные гои совершенно не способны к самоорганизации, у них нет понятия о дисциплине и порядке. Мы должны их организовать, построить в колонны и повести на борьбу с кадетской сволочью, с черносотенцами и антисемитами. Без нас они разбредутся по домам сосать свою лапу подобно медведям. Они привыкли к рабству, им ничего не стоит снова вернуться в прежнее состояние. Мы не должны позволить им отступить с завоеванных революционных позиций. Нашим девизом должно стать: никакой пощады буржуям, бывшим полицейским, жандармам, купцам, попам и прочей сволочи! Библейская жестокость и беспощадность – вот что нам нужно на сегодняшний момент! Только так мы можем спасти революцию, самих себя и весь наш народ от истребления озверевшей контрреволюцией! Да здравствует красный террор! Да здравствует мировая революция!

В ответ раздалось несколько неуверенных хлопков.

Зиновьев, достав из кармана платок, отер им свой широкий лоб, хмуро оглядел зал. Он ненавидел этих людей, для которых его слова о мировой революции ничего не значили. Он знал, что они приехали в Питер не за мировой революцией. Но надо расшевелить эту черную массу, заставить ее встать на его сторону хотя бы из опасения за свое будущее. Тем более что ему, Зиновьеву, нужны преданные помощники, грамотные и понимающие, в чем их спасение. Из питерских рабочих и солдат, часто не умеющих читать и писать, таких помощников не набрать. А та русская интеллигенция, которая была не против свержения царя, мешавшего ей либеральничать и рассуждать о судьбах русского народа, теперь, когда этот народ поднялся с самого дна и заявил свои права, не издала ни единого звука сочувствия этому народу, ничего, кроме презрения и ненависти. Тот же Горький, этот сверх меры прославляемый русский писатель опустился до такой низости, обнаглел до такой степени, что требовал пощадить великих князей, предоставить им возможность убраться за границу. Пришлось срочно принимать контрмеры и добиваться негласной поддержки Ленина, чтобы отправить их сиятельств на тот свет. Впрочем, и эти, взирающие на него снизу, тоже не могут испытывать к русскому народу теплые чувства. Но – черт с ним, с русским народом! Главное – всемирная революция, которая, к сожалению, без этого народа невозможна!

– Если у вас, товарищи, есть ко мне вопросы, прошу задавать, – добавил Зиновьев усталым голосом.

– А что, дохохой товахищ, – выдвинулся из черной массы какой-то тип. – Скажите мене на мивость, что уже мене девать, если я, к пхимеху ховохя, дамский похтной, а вхемя, сами изволили сказать, такое, что дамов, можно сказать, уже как бы и нету и шить как бы уже и некому. Кто ж будет мене уже заказывать пватья и пхочие дамские штучки-дхючки? И на что уже мене содехжать своё семью, если я, извиняюсь, ничего больше девать не умею?

– Мы всем найдем работу на новом поприще, – придвинулся Зиновьев к самому краю подмостков. – Нам в ближайшее время, как только мы покончим с контрреволюцией, понадобятся организаторы швейного производства на новых основах. Как и других производств. Однако сегодня нам нужны люди в органы распределения награбленных буржуями богатств, наведения порядка в распределении жилья и продовольствия. Но на данном историческом этапе нам более всего нужны бойцы с врагами революции – решительные, смелые, беспощадные.

– Прошу таки обрисовать мене, дорогой товарищ, – высунулся еще один, – вот такой уже интересный момент. Мы, конечное дело, уже всей своей душой за мировую революцию и все такое прочее, что вы нам изволили уже сказать. А что, простите мене, мы будем кушать и где уже проживать, если учесть то прискорбное обстоятельство, что свое жилье мы оставили по прежнему месту проживания? А тута везде очереди, и нас, евреев, извините уже за нескромность, дюже не люблять местные пролетарии. Давеча в очереди произошло-таки уже форменное безобразие, когда наши товарищи захотели-таки отоварить данные нам в райпродкомитете талоны на продукты. Этих товарищей, извините за откровенность, взашей вытолкали из продпункта, кричали напротив них самыми нехорошими словами и грозились всех, извиняюсь, жидов вывести на чистую воду. Как нам в таком уже разе, я извиняюсь, производить мировую революцию?

– Мы разберемся в этом прискорбном факте, – пообещал Зиновьев. – Нами принята программа обеспечения жильем и продовольствием, а так же одеждой переселенцев из местечек… Тем более! – воскликнул Зиновьев. – Тем более вы должны все, как один, встать на завоевание революции, ибо мы задыхаемся без преданных и решительных кадров. Всех вас перепишут и всем вам предложат соответствующие должности. Что касается жилья, так тут у вас полная свобода действий в рамках наших районных советов. Выселяйте буржуев из их квартир, уплотняйте, возглавляйте домкомы, берите под контроль всех жильцов. Тем самым вы выбьете у наших врагов из-под ног почву для их контрреволюционной деятельности. Смелее берите в свои руки власть – и вы будете иметь все, чтобы осуществлять революционные преобразования в этой стране. Без вашей помощи Россия останется дикой, варварской страной, враждебной всему передовому и революционному.

– А вот я желаю сказать за нас. Мы, четверо братьев Кукишер, я извиняюсь, – поднялся из второго ряда рослый человек. – В Бердичеве у нас было уже свое кровное дело по части производства горилки. Но хохлы нас разорили и отняли все до нитки. Мы готовы отомстить им, как царь Давид отомстил филистимлянам. Куда нам, интересуемся знать, записаться?