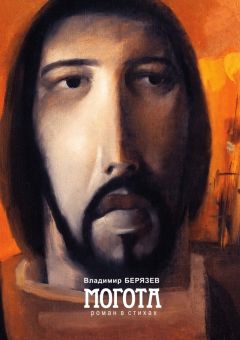

Текст книги "Могота. Роман в стихах"

Автор книги: Владимир Берязев

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)

* * *

Вместе с могочинским старожилом Василием Дворцовым мы убедили моего спутника Сергея креститься. Сергей дважды пытался отказаться, но, наконец, согласился с тем, что, кроме надежды на спасение, ничем более страшным ему этот обряд не грозит.

Сергей – по-настоящему талантливый человек, не просто душа, а большая душа, которая, с моей точки зрения, весит немало и на небесных и на демонических весах.

Новокрещаемый встал перед священником Серафимом, и, когда обряд дошёл до своей кульминации, я испытал такое сильное чувство ужаса и, одновременно, радости, какого не испытывал со времён детских страхов и юношеских восторгов.

Обочь колонны стоял дощатый стол, накрытый клеенкой. На столе – керамический кувшин с водой, три пиалы из нержавейки и две общепитовские фаянсовые тарелки. К столу прислонён деревянный щит.

Священник мерно читает по книге молитвы, согласно чину, Сергей стоит босой в самом центре храма на домотканном половичке, понурый, сосредоточенный, в пальцах свеча, в линзах очков отсветы лампад, рядом служка – высоким-высоким голосом вытягивает «Аллилуйя» и «Господи, помилуй!».

И вот, когда священник стал обличать все пороки Сатаны, когда он уже набирал в лёгкие воздух, чтобы трижды дунуть и трижды плюнуть на самое гордое, самое независимое и самое мстительное существо во Вселенной, когда момент презрения и попрания гордыни почти свершился, и Сергей уже через минуту должен был на вопрошание отца Серафима трижды провозгласить: «Отрицаюсь! Отрицаюсь! Отрицаюсь!», тем самым навеки отрекаясь от Дьявола, – в тот самый момент деревянный щит, прислонённый к столу, закачался, стронулся с места, стол накренился и опрокинулся, кувшин со звоном покатился по полу, вода расплескалась почти к ногам священника, звон железных пиал добавился к общему грохоту, а тарелки просто разлетелись вдребезги. За колонной пронзительно, на высокой-высокой ноте, близкой к ультразвуку, закричал бесноватый…

Волосы у меня натурально зашевелились и встали дыбом. Но на отца Серафима это решительно никакого впечатления не произвело, он лишь на несколько мгновений задержал чтение, глянув на то, как служки вытирают пол и собирают осколки.

Василий уже на крыльце, видя моё смятение, пошутил: «Экий раздражительный бес за Сергеем приглядывал, лишили души, так разгневался, стол пнул на прощание, посуду побил. Не нравится…»

А отрок Вадим добавил, что в храме всё время что-нибудь такое происходит, монастырь – место прифронтовое: «Мы привыкли».

*

Я вспомнил город и всё, что с ним связано, и эхом подумал: «И мы привыкли…»

1995—96 гг., г. Новосибирск

Могота

Роман о любви

Часть первая

Бог создал Сочи, а черт – Могочи.

Поговорка

I

Жил-был Ваня, терпенье храня, —

То свинарник, то силос.

И ему среди белого дня

Богоматерь явилась.

– Брось, Иван, ты своё ремесло,

И извоз, и шабашки,

Поезжай, горемыка, в село,

Что прокисло от бражки,

Будешь строить там крепость мою,

Прозревать год от года,

Милость Сына и силу даю,

Славной будет работа…

Тут Иван уложил инструмент,

Поклонился могилам,

И презрев злотекущий момент,

Душу – набело, с мылом, —

Вымыл. Стронулся, сел на баржу

И поплыл себе с миром

По Оби или по Иртышу,

Вдоль по безднам и дырам.

Что ни пристань, то морок и срам,

Что ни дом, то разруха.

По таким затрапезным углам,

Ох, разгульна житуха!

Но не то всё, не те берега,

Всё терпимо, однако…

Где ж клубится людская тоска

Среди боли и мрака?

Где для муки воздвигнут престол,

Как острог среди ночи?

– Вот то место! – Сказал и сошёл

На причал у Могочи.

II

Здесь болото и лесоповал,

Здесь бараки и зона,

Весь Советский Союз побывал

Здесь во времечко оно.

С крутояра широко видать

Как уходит на Север

Мать Сибири, великая мать —

Обь, сестра Енисея.

Катит серые волны река,

Тащит тучи вдоль гривы,

И вздымает до неба тайга

Свои хвойные нивы.

Бездорожье, безденежье, бес…

Беспробудное пьянство.

За Уралом, возможно, и лес,

Здесь же – дебри пространства.

Лишь «Ракета» скользнёт на Чулым,

Проползут сухогрузы.

Лишь соляры одышливый дым

Сплюнет катер кургузый.

Штабеля, штабеля, штабеля

Деловой древесины.

Поселенцы, бичи, дембеля,

Молдаване, грузины…

Пристань – скопище автомашин,

Рык и мат, и проклятья!

В телогреечке, эх, хороши

Люди все – без изъятья.

И с печатью изжитых времён

Не простилось селенье.

И согласные мёртвых имён

Ропщут лиственной тенью.

III

Тут когда-то был старый паром,

Он таскал через реку

Люд различный с обеих сторон:

То конвой, то телегу

Раскулаченных в зиму крестьян,

То отряд новобранцев,

То чекистов, обутых в сафьян,

Не привыкших мараться.

Жил паромщик один, словно перст,

Годы, войны, изломы…

Тучи зэков из тысячи мест

Протекли мимо дома,

Одинокого дома его.

Ни семьи, ни коровы…

Не согрели, увы, никого

Стены мрачного крова.

Дом стоял высоко на юру,

За оградой дощатой,

Воротами скрипел на ветру,

Как немой провожатый,

Всё-то силился пересказать

Боль и муку ухода.

Из Могочи немного – назад

Воротилось народа.

А паромщик всё правил весло,

Налегал на лебёдку,

Исполняя своё ремесло,

Полагался на водку,

На всегдашнюю водную мощь

Да на волю судьбины

У границы берёзовых рощ

И таёжной равнины.

IV

Много, много воды утекло

С той поры беспросветной.

Заколодилось старое зло.

По дороге бесследной

Вдаль уплыли и эти, и те…

Дом лишь – тёмною ношей —

Устоял на последней версте,

Позабыт-позаброшен.

На юру, у дороги былой,

Где корыто причала

В струпьях ржавчины, рыхлой скалой

Из песка выступало,

Где обрывки канатов, тросов,

Рельсы, блоки бетона,

Где баржи металлический зов,

Наподобие стона,

Дом паромщика, словно приют

Одинокого духа,

Пережил человеческий суд,

Как внучат – повитуха.

V

За бесценок, почти задарма,

Взял подворье художник.

В те поры поднялась кутерьма

Дел и бед невозможных.

Независимость, гласность, права

И свобода нагая.

Змей исчез… Но царит голова —

Что ни день, то другая!

Был Горыныч, а стала семья

Живородных драконов.

Был казак по прозванью Илья,

Стало – племя ОМОНов.

Но художник усадьбу, семью

Ограждал от напасти:

Огород, мастерскую свою,

Инструменты и снасти —

Всё наладил, всё мудро привёл

К доброте и порядку:

Душу – творчеству, друга – за стол,

А соления – в кадку.

Звали Павлом его. А жена —

Наречённая Анна…

Мир и лад, благодать, тишина.

И – в трудах неустанно.

Ледоход или вновь ледостав,

Навигация, зимник, —

Тот же строй, тот же свет на холстах

Золотистый и синий.

Но пока, побеждая тоску,

Павел с миром сражался,

Средь села, на другом берегу

Монастырь подымался.

VI

Год прошёл, и другой пролетел

За работой текучей.

Всё, что выдумал, всё, что хотел,

Только легче и лучше

Выходило у Павла как раз:

То пейзаж, то скульптуры,

То большой и доходный заказ

Для отдела культуры.

Баню выстроил, вывел сарай,

В нём станки и прилада,

Свалка хлама, архаики рай

И подобие склада.

В том сарае нацелился он

Из коряг и металла

Группу «Гибнущий Лаокоон»

Изваять для начала.

Матерьалы давала река —

Корневища тугие,

Золотые тела топляка,

Бёдра, торсы нагие…

А металл добывал из песка

Возле пристани ржавой:

Рельсы, трубы, обломки крюка,

Кости прежней державы…

И однажды, по милости пса,

Яму рывшего яро,

Вынул бухту стального троса —

Под скалою у яра.

Он распутал колючий клубок,

Подивился находке:

– Это ж надо, удача и рок,

Как два борта у лодки.

Видно, шлёт мне речной Посейдон

Тело змея в подмогу…

Трос забрал, и под крики ворон

Бросил ношу к порогу.

VII

Навигация грузы несла

Вниз и вниз по теченью,

Чтобы Севера снежная мгла

Не теряла свеченья.

Чтобы снова полярный туман

Пронизали радары,

А Студёный ночной океан

В час ледвяного дара

Не замкнул бы под панцирем сна

И посёлки, и вахты…

На реке разгоралась весна,

Солнца беглые такты

Разогрели окрестную даль.

Павел вышел к сараю,

Злыми зубьями взвизгнула сталь,

Дух древесный по маю

Разлился, как из чаши настой.

Закипела работа.

Из хламья, из коряги простой,

Из кузнечного пота,

Из столярных забав и причуд,

Из таланта – всецело! —

Возникал металлический спрут,

Пожирающий Тело…

Гибнущий Лаокоон

Не пророчествуй, не прекословь,

Не глумись над богами, несчастный!

Богохульствуй, имея любовь,

А не можешь, у жизни напрасной

Не проси воздаяний за то,

Что способен предвидеть событья.

Сила знания – лишь решето,

Ты вовек обречён на пролитье!

Дар отнимется, Жизнь утечёт

Сквозь пустоты, что непостижимы.

Троя вечная всё же падёт…

Чёрный снег… погребальные дымы…

Думал Павел, из трупов дерев

Вырезая фрагменты и части.

И пророк, словно гибнущий лев,

Проявлялся из морока страсти,

Из гривастых кудрей корневищ,

Из витых древомышечных складок,

Гол, покинут и верою нищ —

Тщетной гордости горький остаток.

Шёл монтаж. И в горниле культур,

В пекле страха, мольбы и протеста

Откликался то скорбный Сидур,

То титаны бездомного Эрнста.

Безысходного рока тавро

Сквозь изгибы, изломы и стыки

Проступало, как карты Таро —

Сквозь живые и нежные лики.

И когда, весь металлом прошит,

На болтах, на шарнирах, на скрепах,

Встал троянец, лишённый души,

Понял Павел – болезненный слепок

Он отторг от себя навсегда,

Он избавился от наважденья,

Окончанье большого труда

Стало знаком иного рожденья.

Оставалось лишь кольца троса

Размотать, на фигуру набросить…

А пророк всё смотрел в небеса

С выраженьем немого вопроса.

VIII

Но ещё инструмент не остыл,

Как со службы армейской

Прибыл братец меньшой, Михаил,

Снайпер роты гвардейской.

Он приехал из южных краёв,

Воин волей Закона.

Там в одном из кромешных боёв

Дева-Радость, икона,

Появилась в разбитом дому,

Среди праха и дыма.

Повинуясь знаменью тому,

Миша неумолимо,

Словно движим по нити златой

В пекле бойни без правил,

Покрестился и, как за чертой,

Кровь и смерти оставил.

Он ещё воевал, убивал,

Но, в наитии Девы,

Он уже одолел перевал

Злобы, мести и гнева.

А когда увольнялся в запас,

Брат в письме, между делом,

Сообщил, что Могоча сейчас

Стала Божьим приделом,

Что какой-то отец Иоанн,

Пастырь горького люда,

Весь в трудах – и талант ему дан!

Ибо из ниоткуда

Возникают и кельи, и храм,

Стены крепости мощной.

И бредут ко смиренным вратам

Люди дённо и нощно.

IX

– Здравствуй, Павел, такие дела,

Всё-то борешься с Богом?..

Принимай, брат, калеку-орла!

Службе – крышка. Итогом

Станет новая служба. Пойдём

От твоих прометеев,

Лакоонов – к хозяюшке в дом.

Душу, что ль, отогреем…

Сели братья за тёсаный стол,

К ним, как лёгкая смута,

На ходу поправляя подол,

Вышла Анна, Анюта.

Взмахом древним простор отворя,

Льна прохладную скатерть

Расстелила, как холст января…

Снег рассветный на паперть

Так ложится, а храм золотит

Его чистые струи.

Тихо. Брат против брата сидит.

Не обмолвятся всуе…

Анна ловко, бесшумно снуёт,

Смотрит быстро и чутко,

Тень улыбки сокрыть не даёт

Её мысли и чувства.

Гостю рада, как рада вода

Родниковая литься.

И горда. И лихая беда

Здесь навряд поселится.

X

Нам ли, русским, в пороке коснеть?

Лучше водочки выпить!

Вдоль по скатерти царская снедь,

Как посольство в Египет,

Едет… Катит лиловый кочан

Весь в свекольном рассоле,

Перец – как капюшон палача,

Сельдь – в зелёном камзоле.

Огурцы подбоченились в ряд,

Трутся с чувственным скрыпом,

Стоп-сигналы томатов горят,

А к разрезанным рыбам —

Маслом спрыснута, свежая горсть

Ароматного лука…

Пьёт хозяин, ответствует гость.

Нам же – зависть и мука.

Томным холодом светит фарфор,

И, повадкою княжей,

Оживляет мужской разговор

Жар ушицы стерляжей.

Под неё – по второй и, ага,

По четвёртой и пятой…

Нету в мире роднее врага,

Ближе нет супостата!

И когда потеплели глаза

От любви и покоя,

Михаил кое-что рассказал.

Кое-что… кое-кое…

XI

Смерть для всякого – вроде отца:

Бойсь и не попадайся.

А война для добра молодца —

Точно рис для китайца.

Но всему наступает предел:

Пресыщение крови

Или кровью… Ты цел пока цел,

И здоров во здоровье.

Кто, когда написал «Валерик»?

Михаил? Да, поручик.

Как находит язык на язык

В катастрофе падучей.

В этой грозной, угрюмой резне

Нет ни умных, ни правых.

Но приходят, приходят во сне

Тени воинов безглавых,

Вклочь изодранных минным огнём,

Обгорелых, безносых,

Об отмщении – лишь об одном —

Их немые вопросы.

Почему, для чего, для кого

Они в муках казнимы?

Может призрак Врага Самого

Взмыл из бездны за ними?

Два языка, два мира, две тьмы

Захлестнулись и рвутся…

– Зарекаться сумы и тюрьмы,

Но в безумье уткнуться

Суждено, видно, нашей душе?..

Миша выпил понуро.

– Поздно, братец мой, поздно уже.

Опоздала скульптура!

XII

Не спадай раньше срока с лица.

Расскажу: в нашей роте

Службу мыкали два близнеца,

Кержаки по породе.

Как-то «духи» вдоль минных заград

Для затравки пустили

Дочь свою же… Такой вот парад!

Жизнь и смерть – или-или…

Та идёт, ни жива, ни мертва,

Очи – карие сливы,

Вбок косит и ступает едва,

Озираясь пугливо.

Ждём – иль наша растяжка рванёт,

Или их… Замирает

Всё в груди. И гнилой оборот

Дело в миг принимает.

Наш близнец по прозванью Верста

Не сдержался, скаженный,

Встал по грудь над стеной блок-поста

И орёт, как блаженный:

Мол, куда, растаку мать, идёшь?!

Дура, жить надоело!

Дуй назад, пропадёшь ни за грош!..

Чья-то прорезь прицела

В этот миг изловила его,

Грянул медленный выстрел,

Он рукою взмахнул и… того,

Будто рюмочку выпил,

Рухнул навзничь…

С дырой между глаз…

Прямо под ноги брата.

Вот такой невесёлый рассказ,

Но суровей – расплата.

Брата брат и омыл, и одел,

И во гроб упокоил,

И отправил в родимый предел

Груз и горе лихое.

Он, живой, словно тоже погиб,

Словно что-то сломилось:

То замрёт, не надев сапоги,

То вдруг выронит мыло,

И глядит непонятно куда.

А когда оклемался,

То в глазах – как со снегом вода,

Ледовитая масса.

Близнеца меж собой стали мы

Называть – Половинкой.

Замкнут, сгорблен под ношею тьмы,

Всё поигрывал финкой,

И, в оптический глядя прицел,

Всё высматривал «духов».

Страшно, Павел, ты цел – пока цел.

Чуть ослаб, и – разруха.

Неделимы мы. Нет половин

У любви и у веры.

Воин во поле проклят, один, —

Рыцарь, гордый без меры.

Вскоре выслали в тыл близнеца,

Он, как пёс одержимый,

Убивал, убивал без конца,

С равнодушьем машины.

Ждал часами единственный миг —

Гулкий щёлк перепонок…

И не важно – девица, старик

Или даже ребёнок.

На бесчестье ответим враждой,

Местью – на вероломство?..

Слишком простенько, Паша, постой,

До безумия просто.

XIII

Аня, Аннушка, ангельский свет,

Слёзы вытри украдкой,

Поглощает зияние бед

Душу всю без остатка.

Но светло тебе, ты не одна,

В сострадании дивном,

И высокая правда видна

В зле неисповедимом.

Не избыть, не отплакать того,

Что огромней, чем горе.

Лучше спой! Ничего, ничего,

Всё уладится вскоре.

Лучше деверю тихо подай

Тело ладной гитары:

Степь да степь, Волга-мать и Валдай,

Черноокие чары!

А затем – фронтовая печаль,

Исаковский, Фатьянов…

В песне русскую душу не жаль.

Так в глуши океанов

Не погибнет свободный дельфин.

Вновь плывём на свободе!

Пой, боец, восставай из руин,

Пой о грозном походе.

Потерянный взвод

Солдатская песня

Нас послали на смерть,

Но мы всё ещё живы,

Хоть и в списках потерь

Наш потерянный взвод.

Суждено ли забыть

Нам благие порывы

В том краю, где горами

Закрыт горизонт?..

У разбитых лачуг

И у древних развалин

Мы проходим чужими,

Как тени в ночи.

На кроваво горящем

Войны карнавале

Мы статисты, мы маски,

Но не палачи!

Дальше, дальше, дальше!

Не теряй друг друга из вида.

Дальше, дальше, дальше!

Прикрывай огнём и плечом.

Дайте, дайте, дайте

Больше веры и крепче спирта!

Остальное мы сами

Из бездны извлечём!

Мы вернёмся к родным,

Словно звери с охоты.

Мать заглянет в глаза

И заплачет навзрыд.

Но уже не забыть,

Как поют миномёты,

И в лице у младенца

Безумье горит!

Мы солдаты, мы все

На посту и под Богом,

Поминаем друзей

И не просим долгов.

А когда упадём

Перед милым порогом,

Вы простите по-русски

Своих мужиков!

Дальше, дальше, дальше!

Не теряй друг друга из вида.

Дальше, дальше, дальше!

Прикрывай огнём и плечом.

Дайте, дайте, дайте

Больше веры и крепче спирта!

Остальное мы сами

Из бездны извлечём!

XIV

Вновь сирена поёт на барже.

То с реки полуночной

Чей-то плач о погибшей душе

Ветер юго-восточный

До окна норовит донести…

Не стихает застолье.

Мраку плыть, а тревоге расти,

Восставать из подполья.

Анна скажет: «Беда, Михаил,

Тяжко жить наизнанку.

А семьи на войне не нажил?

Не пленил персиянку?».

«Нет, избег и насилья, и чар

Темнооких красавиц.

Но, когда приходил на базар,

То не то чтобы зависть —

Восхищенье с печалью глухой

Я испытывал, глядя

На смиренный и царственный строй:

Жёны, как на параде

Здесь сидели, торгуя вином,

Сигаретами, мылом,

Чтоб на хлеб хоть в дому их родном

И на топливо было.

А одна – всё глядела в глаза,

Сдачу долго считала,

И однажды… однажды слеза

Вдруг на руку сбежала,

И она, запрокинув лицо,

Скорбно так и устало,

Теребила на пальце кольцо

И шептала, шептала:

«Жизни нет, муж убит год назад,

Не препятствуй, не надо,

Забери меня, слышишь, солдат,

Из проклятого ада!

Увези хоть куда, хоть куда,

Я служить тебе стану!»…

А из глаз ручейками вода

Всё лилась неустанно.

Всё прошло, всё сгорело внутри,

Но – такая надсада:

«Забери меня, забери

Из проклятого Ада!».

XV

Ох, не к ночи помянутой быть

Той угрюмой напасти,

Что вовек не умеет любить,

Но стремится ко власти.

Ожил дом. Где-то скрипнул засов.

Днище стронулось с мели,

Словно бой заржавелых часов,

Склянки баржи запели.

Мимо окон шеренгой сплошной

Тени, тени поплыли

Прямо к пристани – бывшей, ночной, —

Злой покорные силе.

Из сарая послышался стон

И движения звуки,

Словно стронулся с места вагон

Беспокойства и муки.

Из закрытой двери мастерской

Вышел призрак безглавый

И, блуждая в пространстве рукой,

Вниз, во тьму переправы

Тяжко, гулко ступая, ушёл…

Зазнобило остудно.

Слышно – скрипнул причал, звякнул стол,

Всё – отчалило судно.

XVI

В тишине лепетал мотылёк

Над лампадой ночною…

Павел первым опомниться смог,

Закачал головою:

«Тень паромщика! Надо же, как!

Не брехали в Могоче.

Значит, впрямь этот старый варнак

Любит белые ночи.

Впрямь ему износившийся трос,

Лопнув, голову срезал.

До сих пор, стал-быть, служит матрос

В авангарде прогресса.

Вновь повёз подопечных своих

Строить вечное зданье.

Лих сюжетец, пронзительно лих!

Ну, Харон, до свиданья».

И умолк. И по сотке налил,

Улыбаясь так странно,

Что невольно вздохнул Михаил

И не принял стакана:

«Не шути, брат, не стоит играть,

То запретная тема,

В одиночку не ходят на рать,

Паша, вспомни же, где мы!

Мы в миру, мы во власти того,

Кто здесь правит и княжит.

Не дразни понапрасну его —

Бог в мольбе не откажет.

Завтра съезжу с утра в монастырь,

Братство службу отслужит,

Призрак сгинет, как мыльный пузырь!

Паша, с бесом не дружат,

Не знакомятся даже!»… Но брат

Не ответил, хмелея,

Он заснул, отклонившись назад,

Дерзкий опыт лелея.

XVII

Смел художник. Он первый создал

Знак Небес, знак Творенья,

Он быка на скале начертал

И стрелка – во боренье!

Смел художник. Он смеет сказать

То, что впрямь несказанно.

На талант можно тьму нанизать,

Тьма же – вся бесталанна.

Павел в лёгкой похмельной тоске

Холст грунтует упрямо.

– Поезжай, поезжай налегке.

Призрак? Тоже мне, драма.

Шумный дух – он не стоит гроша,

Он пугает невежду.

Ехай, мерь, дорогая душа,

Чернецову одежду!

Как-то примет тебя Иоанн?

Нрав у старца осенний.

Но, хотя, ты ж – заблудший баран,

Ты стократ драгоценней.

Не волнуйся, коль будет сюрприз,

Я примчусь за дружиной.

Ты, конечно, того, помолись,

Любит шутки, вражина…

Анна рядом стояла, крестясь

И шепча Трисвятое.

Михаил, потихоньку простясь,

Вышел в лето густое…

«Паромщик»

Картина на холсте

Сумрак пепельный, холод сырой,

На разбитом корыте парома

Отплывает печальный конвой,

Дети Солнца и жертвы погрома,

Отплывает немытая Русь,

Отплывает немая Россия,

Цель и числа сказать не берусь —

Гонит, жжёт пересыльная сила!

Обь штормит, и со снегом волна,

Словно чёрные токи Харибды,

Борт скребёт. Молодая жена,

В неприятии казни и кривды,

Отпускает младенца за борт…

Среди скорбных – Шульгин и Флоренский,

Даниил, Варлаам, Раппопорт,

Клюев иже – весь причет вселенский.

А паромщик один на корме,

Безголовый, стоит у штурвала.

Спрутом кольчатым вьётся во тьме

Трос – ошмёток девятого вала —

Он над судном, как Сциллы клубок,

Шестиглав, шестихвост, шестимерен!

Рок безжалостен, но, видит Бог,

Лишь до тех пор, пока не изверен

Век людской… Среди вздыбленных вод

В серой пляске и в венчике пенном

Голова рулевого плывёт,

И улыбка о даре бесценном,

О надежде, о праве любви

На губах издевательски вьётся.

Ты плыви, моя лодка, плыви!

Мил уехал, уже не вернётся.

Голова рулевого плывёт,

Улыбается странно и дико…

О, свободный над бездной полёт!

Там, внизу, поджидает владыка.

XVII

«Ну, брат-Пушкин, зело хорошо!

Бляха буду не я ли?

Мы с тобою такого ишшо

Отродясь не ваяли!».

Павел смерил работу с угла,

И на свет, и со света:

«Суждены нам крутые дела!

Ну, не счастье ли это?

Аня, глянь, какова высота!

Жаба съест итальянцев!

Да иди же, иди же сюда,

Хватит, право, бояться.

Этот старый обрубленный хрен,

Словно муха в сметане,

Он у нас теперь запечатлен

Он ужо не восстанет».

Анна смотрит. Такую тоску

Ей внушает картина.

Анна ждёт, прислонясь к косяку.

Рвётся, что ль, пуповина?

Что-то стронулось. Что-то грядёт.

Мрак и боль расставанья.

«Как чудесно мы прожили год!» —

И смирила рыданья.

«Не держи это в нашем дому», —

И печальней, и глуше:

«Павел, милый, зачем, почему

Михаила не слушал?».

XIX

Белый день перед Троицей встал

Колокольнею белой,

Облака по холмам разверстал,

Солнца чашею целой

Окатил притаёжную даль,

Крылья света расправил

Над рекой, над Могочей… Туда ль

Направляется Павел?

Анна рядом. Зигзицей ночной

Наперёд ему пела:

«Попроведай, как брат твой родной,

И напомни про дело,

Пусть приедут, ведь он обещал,

Пусть молебен отслужат».

Вот и новый высокий причал.

Гравий. Очередь. Лужа

От вчерашней весёлой грозы.

Полный катер народа.

И лазурный полёт стрекозы

На просвет небосвода.

Муж уплыл. Воротилась домой

Ясноглазая Анна.

Мельтешили стрижи над водой,

И кричали бакланы.

По дороге цветов полевых

На лугу насбирала

И в кувшин из керамики их

Прихорашивать стала.

«Сон-трава, медуницы, жарки,

Фиолетовый ирис —

Все в тени, где снегов языки,

До тепла сохранились.

Аромат запоздалой весны,

Талой льдинки прохлада,

И девичьи любимые сны,

И такая отрада!»…

Улыбалась, и песню вела,

И по дому порхала.

И совсем никого не ждала.

Только вдруг услыхала

Скрип ступенек и двери распах.

– Чёрт! Я деньги оставил.

Анна в горницу, в дверь, Анна… ах!

– Напугал! Ты ли, Павел?

XX

– Я, конечно.

– Но ты же уплыл?

– Я вернулся, как видишь.

– Как вернулся?

– Дружок подсобил.

– ??..

– На китайский, на идиш

Перейти, чтобы ты поняла?

Я вернулся с парома.

– Но… так быстро?

– Любовь помогла.

– У меня не все дома.

Через два с половиной часа

Будет вновь переправа?

– Аня, что с тобой, прямо гроза,

Что за пошлые нравы?

Подвернулась оказия мне.

Ты сердита? Не рада?

Не к лицу моей верной жене

И печаль, и досада.

Павел ловко приобнял её,

В шею ткнулся губами,

Лёгкой дрожью полузабытьё

Поплыло меж телами.

– Я поспею к монахам. Гляди,

Ты как в юности сникла.

И румянец, и птаха в груди!

И ознобные иглы

Колкой цепью бегут вдоль спины.

Слышу… чувствую… знаю…

Жаль – не видишь ты со стороны,

Ты иная, иная!..

Словно брошенный на пол букет,

Лёгкий шёлк сарафана

Лёг на тёмный дубовый паркет,

Запрокинула Анна

Навзничь голову. Тихо сползла

На пустую кушетку.

Уплыла, и запомнить смогла

Лишь сирень, только ветку,

Что смущённо взглянула в окно

И дурманом пахнула…

«Как давно, Боже мой, как давно

Я в тебе не тонула

До потери рассудка, до дна»…

Меж прохлады и зною —

Нежный ток золотого вина,

Где волна за волною

Набегает, кружит и несёт…

И листает, листает

Ветер книгу – то наоборот,

То сначала читает.

Открывая хрустальную дверь,

Не считают осколки!

Не исчисли, не жди, не измерь —

Вместе падайте! с долги-и…

С долгим криком сквозь радужный мрак

Прямо на берег сонный.

Где-то рядом мерцает маяк,

Плещут томные волны…

…Сквозь ресниц – не очнулась ещё:

– До свидания, Анна!

И – на выходе, через плечо

Улыбнулся, но… странно…