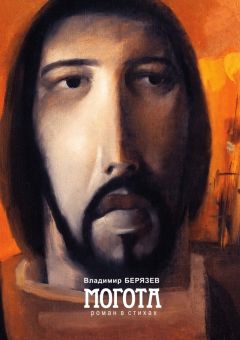

Текст книги "Могота. Роман в стихах"

Автор книги: Владимир Берязев

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)

Часть вторая

I

Вместо Лесбоса – лесоповал

Музе я предназначил.

Вместо вестерна – серый причал,

Берег веры и плача…

Много странностей в нашем роду,

Но куда это денешь?

То в канаве, то в райском саду…

Так оборванный дервиш

Бродит, радостный, у чайханы,

Говорит с небесами,

А увидит следы сатаны —

И зальётся слезами.

Так, так, так! Всё знакомо до дна,

До морщин, до прожилок.

Развалилась родная страна,

Но остатний обмылок

Всё ж велик, непомерно велик —

Не сожрать, не измерить.

Мы – не нация, мы – материк,

Здесь положено верить

В неизменность состава земли,

В чудо леса и луга,

В то, что каждой весной журавли

Возвращаются с юга,

С малярийной чужбины – домой!..

А иначе, зачем же

Строй могил, и небесный покой,

И земное кочевье?

II

Я бывал на другом берегу

В то горячее лето,

Когда вождь, захмелевший в дугу,

Дирижировал где-то…

Когда пепел Победы былой

Жёг сердца ветеранов,

Когда Слава была кабалой,

И эпохой баранов

Представлялся египетский плен

И труды вековые

Тех, кто вновь поднимали с колен

Тело падшей России.

Плен распался! Мы в пустынь бежим

От вселенского срама —

В Град Небесный, в Иерусалим…

Михаил возле храма,

В серой робе, в спецовке простой,

В кирзачах заржавелых,

Мне кричит: «Под стрелою не стой!»

Прахом белого мела

Он засыпан, как мельник мукой…

В перемол, в переплавку

Всё, всё, всё – и судьбу, и покой,

И последнюю главку.

III

В голове Михаила туман,

Он надеялся втайне,

Что признает его Иоанн,

Что на первом свиданье

Дар монашеский в нем разглядит

И на подвиг духовный

Тут же воина благословит…

– Отложи свой греховный,

Гордый помысел. Ты же солдат.

Ведь понятия строя

И приказа – пообок стоят,

Всё твоё – не чужое.

Государевой силе служа,

Ты с уставом сроднился.

А душа, ты ведь знаешь, душа

То высоко, то низко,

Словно ласточка, может летать,

Может в бездну сорваться.

Ждет Всемирный обманщик и тать

Над тобой насмеяться.

Ты пришёл. Новой службе пора,

Ты раб Божий отныне —

Быть на службе любви и добра,

Позабыв о гордыне,

Разве срам? Разве воля Христа

И Устав его братства

Тяжелы?.. Разве бремя поста

Хуже тьмы окаянства?

IV

Иоанн покачал головой

И тяжёлым, как гиря,

Кулаком очертил пред собой,

Словно стены, четыре

Направленья, границы, черты:

– Мир вражды и неволи

Сбрось, уверуй – пребудешь и ты

Стражем Дикого Поля.

Но не подвиг, а служба и труд,

Труд и служба при храме

Каждый день, каждый час тебя ждут.

Лишь делами, делами

Можно нам признаваться в любви

И быть верными Богу…

Ты с недельку в тайге поживи,

Комариную йогу

Испытай на себе, посади

С полгектара картошки

(Там у нас огороды, сады),

Пообвыкни немножко,

Там посмотрим…

Легко рассуждать

О свободе и вере

В тёплом кресле. А если видать

Атлантический берег

Из окошка? А если еда

И питьё в изобилье?

Ни труда, ни молитвы тогда —

Блуд и свадьба кобылья.

Не наряд – послушанье даю…

Между сущим и мнимым

Ты, Михайло, знать, снова в бою,

Но – с собою любимым.

V

Монастырь – не Коммуна, не Цех,

Не колхоз и не зона.

Монастырь – это место для тех,

Кто не видит резона

В продолжении вечной борьбы

За успех и свободу,

Здесь не княжьи, а божьи рабы —

Только духу в угоду

Можно жить, и молитву творить,

И трудиться в общине,

Жить любовью, а не говорить,

Как скиталец пустыни,

О любви, как о капле воды

Или бреде сознанья, —

Мираже из воздушной слюды

И сухого желанья.

Михаил это понял вполне:

Принимая моготу,

Он мальчишка на новой войне —

Марш в учебную роту!

Он младенец на новой войне —

Ни силёнок, ни знанья.

Вроде крепок – а надо вдвойне.

Вроде цел, но заранье

Не предскажешь, насколько крепка

Связка тела и духа…

Ест глаза полевая труха.

Длится страдная мука.

VI

За трудом, за молитвой простой,

За беседою братской,

Так срослось – за двадцатой верстой

С прошлым разом расстаться.

Жизнь былая стекает с руки

В почву – струйками пота.

И становятся странно легки

И мучения взвода

Среди той непонятной войны,

И обиды, и страхи,

И удушье похмельной вины,

И предчувствие плахи…

Смирный конь не чурается пут,

Он пасётся да тянет,

Но когда б не мошка, не паут,

Но когда бы не память

О привольных лугах стригунка…

Михаил помаленьку

Притерпелся, опали бока,

Он, сухарь о коленку

Раздробив, отдыхал иногда

На краю огорода

И мечтал, и стремился туда —

В мир, за край небосвода.

Но, увы, не за день, не за ночь

Тишины и покоя

Михаилу далось превозмочь

Преткновенье былое —

Эту слабость, зависимость от

Ежедневного мрака,

От пустых и никчёмных забот,

От всегдашнего страха

Не достигнуть, не взять, не поспеть —

Суета-завируха! —

За круженьем невидима смерть

И бессмертие глухо…

VII

Как лицо замедляет беда,

Так любовь оживляет…

Чередою, тропою труда

Михаил забывает

Всё на свете. Лишь мерный поклон,

Лишь: «Помилуй мя, Боже».

Лишь глубокий, как пауза, сон,

И нетяжкая ноша

Послушанья, когда ты живёшь,

О себе и не помня,

Как растенье, с рассветом встаешь

И, с природою ровня,

Набираешь спасительный ритм,

Подчиняешься, дышишь

И, не думая, – душу, как дым

Ветром по небу, движешь.

Но не просто, не просто далось

Отдаленье от мира,

Заскрипела и треснула ось:

Деньги, книги, квартира,

Дружба, служба, любови, дела,

Обещанья, могилы,

Обольщающие зеркала

И мужицкие силы —

Всё проснулось и всё пронеслось

Перед внутренним взором,

Пальцы вместе, а мысли поврозь,

То ли ангельским хором,

То ли шелестом лиственных крыл

Воспаряется лето.

Так себя ты и не покорил:

Есть вопрос – нет ответа.

VIII

Право слово, сбежать из тюрьмы —

Кратковременный подвиг.

Там – в плену ограниченной тьмы,

Где, колонною по два,

Тени, тени – вдоль вечной стены,

Вдоль изломов и трещин…

Там, пред каменным страхом, равны

И зэка, и тюремщик.

Но сбежал – и неведомо что

Тебе делать с собою,

Сто соблазнов и демонов сто

Ненасытной гурьбою

Окружают, зовут и манят:

«Ты свободен, свободен!»,

И с неистовым танцем менад

Вихрь чувственный сроден.

День и ночь – без концов и начал.

Слух – открытая рана.

Но – когда бы в душе не звучал

Тихий глас Иоанна:

«Ход Закона, что страхом храним,

Благодать лишь отменит,

Лишь сияющий Свет-Херувим

Оградит и умерит

Бурю сердца и ужас борьбы

С бестелесным и мнимым

Духом ночи. Ах если б, кабы

Над Могочей, Нарымом,

Над Сибирью простёрла покров

Божья Матерь… Но рано

В дебрь урмана, в улус комаров,

В глушь болот Васюгана

Ждать посланцев небесных полков.

Запустенье пустыни…

Прах отринь, откажись от оков,

Ты свободен отныне.

Вавилонского града тюрьма

Блудна и стоязычна,

В ней была ограничена тьма,

Здесь же тьма безгранична.

Страх смири, будь готов ко всему,

Каждый куст, каждый омут —

Искушенье душе и уму.

Круг да будет разомкнут!»…

IX

Как-то утром, когда над тайгой

Полыхнула зарница

И в речушки зеркальный покой

Окунула синица

Клюв и с каплей водицы в зобу

Упорхнула на ветку,

С полотенцем, покинув избу,

По тропе, до рассвета

Незадолго – шагал Михаил

На мостки умываться,

Не дошёл и невольно застыл:

Среди диких акаций

Вдруг открылся сухой чернотал…

Как же прежде не видел?

Просто – раньше обычного встал,

Просто – кряжистой выей

Ствол кривился на фоне зари,

И воды амальгама

Отражала, хранила внутри,

Как старинная рама,

Чёрно-красный горбатый излом…

И косынка тумана

Вкруг ствола завивалась узлом.

– Как там Павел? Как Анна?..

И мгновенно ожили внутри

Все тревоги, все зовы.

Так по нежному взмаху зари

Задрожали покровы

И безстрастья, и братской любви.

Грустно – некуда деться…

«Ты немного в тайге поживи…»

– Трудно, больно, отец мой!..

X

Но неведомо сколько прошло

Дён, как облак мгновенья…

Годы скрадывает ремесло,

Хороня от забвенья

Лишь таланта златые плоды.

…На заимке таёжной,

Отложив послушаний труды,

Эмигранты безбожной

Сирой власти – сидят у стола,

Ужин высветлил лица:

Лук, редис, отварная свекла,

Щи да чай с медуницей,

Да домашнего хлеба гора,

Да канва разговора:

«А морковь-то проредить пора»…

«Вдоль болота до бора

Надо загодя волок пробить,

Дров ведь на зиму мало»…

«Так бы жить незаметно и жить,

Без конца и начала,

Обо всём, кроме братства забыв,

Ни о чём, кроме веры

Не заботясь»…

От пасмурных ив

Путник, ветхий и серый,

Опираясь на посох, спешил.

И умолкла беседа,

Каждый голову поворотил

В ожидании деда.

Что за гость? Что за странный ходок?

Сразу видно, что дальний.

С узелком, налегке, без сапог,

С бородою мочальной,

В незавидного цвета штанах,

В гимнастёрке линялой.

Бесконечного странствия прах

Красил облик усталый

В цвет земли…

Тело, как решето,

Как заштопанный ранец.

– Дед, – спросил его Миша – Ты кто?

– Я – Порфирий Афганец!

XI

Подконвойных давно не видать

На просторах Могочи.

Но конвоя незримая рать

Без конца, дни и ночи

Продолжает нести свой дозор:

Духи, призраки, тени,

Всех, кого Лучезарный Приор

Сонмом тёмных видений

Посылает смущать и страшить

Нас, кто страстью и страхом

Вскормлен, вспоен – затем, чтобы жить,

Жить за смрадом и мраком.

Но обитель, как сильный магнит

Приближает гонимых,

Тех кто болью и ложью разбит,

Вещих-знающих-мнимых

Проповедников, псевдопослов,

Зрящих истину света,

Исцеляющих магией слов,

Рерихнувшихся где-то

На тропе от себя до любви,

Суицидом крушимых,

С наркодозой соблазна в крови,

Слабых и одержимых!..

Признаёт, обнажает обман

Мир – затравленный данник!

Так, треща, отрыгнул в океан

Мусор – гиблый «Титаник»…

Так в крушенье души ли, страны,

Словно ядерный выброс,

С тучей слуг своих – из глубины

Вырывается Иблис.

Гость Порфирий был родом из тех

Одержимых пророков,

Кто до Тартара вычерпал грех,

Кто, не ведая сроков,

Говорил о погибели зла

Через духов подвластных.

А в глазах его стыла зола

Бездн и пекл непролазных.

XII

– Я пришёл поглядеть на людей

Отрицающих крово…

Питие?! Я – у чаши моей!

Вы у чаши Христовой.

Вы причастны. Вы кровью его

Исцеляете душу.

Я же скоро своё вещество

И бессмертье порушу.

– Дед, ты кто? Ты откуда возник?

– Я не дед. Я разведчик.

Цель моя – заповедный язык,

Смысл тайный и вещий…

– Ну, таких мы видали..

– Молчи!

Ты видал бесноватых,

Их морочит по кругу в ночи

Свора карлов горбатых.

Шёпот карла для них, как звезда

Для волхвов Вифлеема.

Но – чья воля влечёт и куда?

– Это скользкая тема.

Сам-то волен? Откуда идёшь?

И по чьёму приказу?

– Я разведчик, я странник, я бомж,

Будь я проклят, ни разу,

После крови, что я испытал,

Не случалось Команды,

Сам себе я начало начал,

Мне подвластны – все гады,

Бесы, тени и духи среды

(Он коснулся стакана,

И прозрачная масса воды

Вверх, как будто из крана,

Взмыла) … Небо заоблачных мест

У пределов Тянь-Шаня

Мне явило на Севере крест —

Столп огня Васюганя!

Я пришёл посмотреть и узнать,

Что сияет над бездной…

– В одиночку не ходят на рать,

Сядь же с нами, любезный.

Рассказ Порфирия Афганского

Убивать не труднее труда,

А когда по приказу – тем боле,

Кровь людская – живая вода,

А вода исчезает на воле,

Испаряется, в почву, песок

Проникает, стекает, уходит.

Если пуля пронзила висок,

Ничего больше не происходит…

Я разведчик, я просто служил

На заставе вблизи Сандыгара,

Ел баранину, жил не тужил,

Бил душманов и слоем загара

Покрывался, как пылью сапог.

Но случилось заданье штаба —

В горы Бактрии, на восток,

На «вертушке», туда, куда бы

Очертя башку не полез…

Если б, кабы… Нас было трое —

«Снежных барсов». Каждый боец —

Равен взводу. Свои герои

В битве всякой. Мы не из них.

Мы незримы и безымянны.

Мы, вернувшись на материк,

Присягнуть должны, что душманы

Не прознали, кто был в гостях.

Лишь пустыня глядит нам в лица!

Как бы не был велик Аллах,

Но – ни факта, ни очевидца!

Караваны, базы, склады —

Засекли, нанесли на карту.

И – бросками, рубя следы,

То по гребню, то краем воды,

В… гроб Пророка и в мать-Астарту!

В точке N и в такой-то час

Нас погрузят на борт 17,

Отдыхаем последний раз:

«Пепел», «Пепел»! Я – «Снежный Барс»!

Всё нормально, готовы сняться».

Македонского легион

Здесь рассеян был и раздавлен.

Лев британский здесь оскоплён…

Скалы, осыпи, знойный сон,

Лишь прохладными бороздами —

Тьма ущелий, долин сады,

Кишлаки, арыки, дувалы,

Жизнь – дешевле кувшина воды,

Нищий ветер,

Алмазные льды,

Что венчают Азии залы!

Мы уходим…

Но кто глядит,

Притаившись птенцом в застрехе?

Глаз распахнут, губа дрожит…

Пастушок! Он в кишлак бежит…

Стоп-машина! Дозор раскрыт!

До утра забыть об успехе!

Знать о «барсах» не может враг,

Лишь пустыня глядит нам в лица.

Как бы не был велик Аллах,

Но – ни факта, ни очевидца!..

Был кишлак тот почти пустым,

Пара «духов», десяток хижин,

Кизяка сладковатый дым…

Легче пепла, дыханья тише

В самый миг пробужденья – смерть.

Ни одна… ни один не вскрикнул…

Гром не грянул, не рухнула твердь,

Только месяц дугою выгнул

О зарю обагрённый серп.

Всё сыграли мы – нота в ноту…

Юным днём у пушистых верб

Мог ли знать я эту работу?

Мы ушли, усыпив кишлак,

Словно вестники Азраила,

И ущелье зияло, как…

Как одна большая могила.

Я с тех пор никому не служу,

Я скитаюсь по белу свету

И ответ у мира прошу,

Но в миру, знать, ответа нету.

XIII

– Боже мой, он, как вепрь, могущ

И, как ветр, – неприкаян!

Одинок и несчастен – идущ

По тропе: той, что Каин

Проложил…

Михаил всё смотрел

На волхва, всё старался

Угадать – что за странный удел,

Что за новая раса?

Он и слушал, и зримо себе

Представлял, хмуря брови,

Как пошёл напролом по судьбе

Одуревший от крови,

Как восстал на себя, на войну,

Как был изгнан из части,

Как за всю свою боль и вину,

Вместо веры и счастья,

Получил, от кого? – не секрет,

Силу, власть и свободу,

Для гордыни – спасения нет;

Воздух, пламя и воду

В подчиненье дают лишь тому,

Кто страшнее стихии.

Тяжело на земле одному,

Невозможно – в России…

Да, не чувствовать холод и зной,

Жить без пищи и крова,

Видно, может не только святой.

Воздаянье – сурово.

Значит, можно достичь волшебства,

Ведать бездны и броды,

Но – страдать без любви и родства

Среди хмеля природы!

Не тоска ль,

Не твоей ли души

Полуночная птица

В этой всеми забытой глуши

Зазвала появиться?

Даже Демону снится Эдем…

Сквозь печаль и усталость

Слышу я – ты пришёл лишь затем,

Чтоб надежда осталась.

XIV

Грузовик обречённо завыл

У реки на пригорке.

Тонким холодом предгрозовым

Неприкрытые створки

Бах! со звоном сквозняк пролистал,

И кусты закипели,

Зарябил, раздробился кристалл

Водосточной купели.

Словно утка, вразвалку подплыл

По гремучим ухабам

Монастырский раздолбанный ЗИЛ

С лесом, жестью, прорабом

И небритым хмельным мужиком —

Ленин в кепке, ей-богу,

Этак – ручкой – над броневичком…

– Перевешивай ногу!

Выгружайся! Вались через борт.

Словно куль с потрохами,

Выпал вождь:

– Замечательный спорт —

Э-э, борьба на татами,

Суть его я на этих досках

Понял в общем и целом:

Я в каких-то разъятых кусках,

А резиновым телом

Глядь-поглядь – отскочу от земли…

– Паша, Бог мой, откуда

Тебя, бедного, извлекли?

– Как говаривал Будда:

Не лови крокодила за хвост

И не плюй против ветра!

Загулял я, ага, в полный рост,

Полтора километра

Водки выпил уже. На паром

Сел, а бакенщик Вася

Тут как тут… мы о том да о сём,

И душа понеслася…

– И давно ты, страдалец, в пути?

– Сей момент я у цели.

А-а… поскольку успел обрасти,

Значит – больше недели.

XV

Над болотами столб облаков

Всё темнел, всё клубился.

На разгрузке звено мужиков

Хлопотало. И лился

Из кабины эфирный ручей

О страданьях Тамары…

– Михаил! Я порядок вещей

Опрокинул, я чары

И проклятья сумел одолеть.

Я – замкнул преисподню!

Холст и рама – железная клеть!

Окаянную сотню

Вместе с призраком я посадил

В заключенье навеки.

Фауст, Мишенька, умницей был,

Ведал мощь в человеке.

– Значит, ты не послушал меня,

Значит пташка на воле…

– Нет! Созданья земли и огня,

После Слова-пароля,

Остаются во власти творца!

Я познал это Слово.

– Да… познал, но с другого конца.

Может, вместо улова,

Посчитаем потери? Ты сам

Не в сетях ли лукавых?

– Я – художник. Тебе к небесам

Нынче ближе… Руками

Я умней и свободнее всех.

– Это рабство свободы:

Мир материи – сборочный цех,

Мастерская природы.

Ты из тлена, из праха, греха

Жизнь и свет высекаешь.

Но – талантом водима рука,

Дар – дарован, ты знаешь.

Если Самость, помимо любви,

Воздвигает кумира, —

Тьмой и смертью созданья твои

Прорастут среди мира.

XVI

Из приёмника плыл баритон:

Снова Гость – до денницы

Ворожил удивительный сон

На шелковы ресницы.

В штабель – плахи, а жесть – под навес.

Самовар закипает…

Но в душе Михаила воскрес,

Оккупировал память

Дом паромщика: горница, чай,

Ароматы сирени,

Лёгкий смех и движенье плеча,

И раскрытые сени,

И… и стон, что пронзил тишину…

– Паша, господи, Павел!

Ты же Аннушку в доме одну,

Слышишь, ты же оставил!..

Так бывает в мучительном сне:

Дверь наружу закрыта,

Сеть разводов на серой стене,

Полумрак лабиринта,

Тупики, тупики, тупики —

До бессилья, до крика,

И касанье холодной руки…

Сзади… жутко и дико…

И прорыв из безумия в явь

На пределе дыханья.

И – луч солнца сквозит, просияв.

И – груди колыханье…

Аня, Аннушка, ангельский свет,

Как ты, Господи, где ты?

Твой летящий златой силуэт

В птичьем очерке лета!

Ты идёшь, как жарки, горяча,

Ветром… платьем объята,

И бретелька сползает с плеча,

И речная наяда

Тебе брызжет со смехом в лицо,

Как любимой подруге.

А на пальце сияет кольцо —

Знак любви и поруки…

XVII

Павел медленно сел. Протрезвел:

«Слышишь? – меццо-сопрано

У Тамары… Вот ангел запел…

Ведь она меня – Анна —

Послала за монахом сюда!

Где я был? Где мотался?

С кем, зачем? Ни лица, ни следа.

Так, как будто отдался

Чьей-то воле. Безвременье. Чад.

Мык и топот баранов.

Лишь клыки и бутылки торчат

Из душевных проранов.

Кружит, кружит то Гоголь, то бес

За погостом у тына…

Что за дело? Какой интерес?

Неужели – картина?

Неужели попытка понять

Заповедана пыткой?..

В одиночку не ходят на рать,

Так ли? Может ли быть так?»

Держит паузу русский театр

До предела, до мрака;

Вся Россия, как тот ихтиандр

В бездне дышит двояко.

Ниже, ниже – до грунта, до дна,

До ракушек, до крабов.

Кто, вчера ещё, пел у окна,

Был и весел, и храбр?..

Нам похмелье затем и дано,

Как болвану – декреты,

Чтоб виною измерить вино

И бедою победы.

Павел смотрит, забыв про вопрос,

Казнь принявший заранье,

И тоска, словно дым папирос,

Застилает сознанье.

И с небес, в патриаршую мощь,

Гласом гнева и рока

Хлещет молния, падает дождь,

Треск и громовый рокот!

XVIII

Среди хаоса и череды

Залпов яростной выси

Перед Павлом в потоках воды

Вдруг Порфирий явился.

Бос и грозен. Не сам ли Толстой

Лев и граф отлучённый

Смог восстать из пучины пустой?

В дождь и вихрь облачённый,

Он стоял, не зайдя под навес,

Опираясь на посох…

И по радио вдруг полонез

Зазвучал. И в оконцах,

Дребезжа, отразилась гроза:

«Здравствуй, родный мой крестник!

Отвернулись от нас небеса.

Ты такой же кудесник,

Худодей – не слабее меня.

Но гордец – несравненный,

Прометей, похититель огня!

Как создатель вселенной,

Ты хотел свою волю творить,

Подчиняя стихии?!

Я-то знаю, кому мне служить

С преклонением выи

Предстоит… но кровавой судьбой

Я земную свободу

Заслужил. Ты, увы, не такой.

Дара Божья природу

Ты впитал и восполнил, и смог

Преумножить таланты.

Но забыл ты: Бог дал, но и Бог

Заберёт в виде платы…

Сам себя ты готов посрамить.

Нежить – хочет и может

Жить! А ты её запечатлить

И взнуздать, и стреножить

Возомнил. Ты ей форму создал!

Ты – душой поделился!

Неделимый заветный кристалл

Раздербанить решился».

Всё смешалось:

И правда, и глум,

Вой и звуки хорала,

Словно гневный пророк Аввакум,

Протопоп огнепалый,

Слал Порфирий уголья словес

На поникшего брата:

«Ты, безумец, хотел, чтобы бес,

Словно малое чадо,

Ведал азбуку воли твоей.

Ты поддался обману.

Что же – досуха чашу допей!

Бес – жену твою, Анну,

Одолел, соблазнил, как дитя»…

И, с усмешкой сатира,

Он исчез за стеною дождя

Без следа,

Без пунктира…

Часть третья

Встаю расслабленный с постели

Не с Богом бился я в ночи, —

Но тайно сквозь меня летели

Колючих радио лучи.

В. Ходасевич

I

Лик на камне, эпиграф, тавро

Или слепок на глине —

След и знак принадлежности… Про

Поимённое ныне

Время смуты поведает вам

Репортёр подневольный,

Он обучен текучим словам,

Как слепец алкогольный,

Он бормочет статейки свои

О правах и свободах.

А кругом – полыньи, колеи,

Даль и стынь небосвода…

Хватит, батенька, хватит, чудак!

Помолчи, образумься.

Посмотри, надвигается мрак

На твои амбразуры.

Нету прав, кроме права любить.

В воле Божьей – свобода.

Не изверить и не позабыть

Древо отчего рода.

Не пайцза, не печать, не клеймо

Государевой власти

Из тебя извлекают дерьмо,

Как из адовой пасти.

Это корчится в жилах Содом

И клубится Гоммора,

Это бреда ползучего ком

Жёлтый сок мухомора

Порождает в сознанье пустом,

На бумаге, в эфире…

И в Могоче, Великим постом,

Слышно в небе Сибири,

Как потоки глумливых лучей

Пронизают пространство,

Вызывая дрожанье свечей

В храме нашего братства.

Но стоит крепостная стена,

Но поёт колокольня,

Но проходит сквозь все времена

Света горнего штольня.

Только камень надгробный молчит,

Смотрит крест на дорогу:

«Здесь покоится русский пиит,

Душу вверивший Богу».

II

Ах, дорога, любимый удел,

Жизнь, что длится покуда.

Сколько раз я счастливо глядел

На бескрайнее чудо

Набегающих в очи полей,

Рощ, восхолмий, излучин,

На шеренги рудых тополей,

На отвесные кручи

Перевалов… А вещую дрожь

От присутствия смерти

Лишь по шороху шин узнаёшь

На крутом километре,

Когда стрелка тихонько ползёт

К рубежу «полтораста».

Будем верить, что всем повезёт,

Рупь, душе мое, за сто,

Мы доедем, доскачем, домчим

До причала, ночлега…

И иного ковчега ключи

Сыщет жизни телега.

Так однажды я думал, катя

По дороге в Ордынку…

Разрывая косицы дождя

И рассветную дымку,

Ветер в клочья трепал синеву,

Гнул кусты вдоль обочин.

Рябью трогал водицу во рву.

И, по-прежнему точен,

Сквозь эфир пробивался «Маяк».

Я, устав от известий,

Пребывал в молчаливых краях

И, с приёмником вместе,

Отключил преспокойно весь мир,

Гной, агонию, ругань;

И смотрел на рассветный визир

Восходящего круга.

Со стекла водяную пыльцу

Брили дворники мерно.

Ехать, ехать! – к началу, концу —

Всё нам единоверно…

И нежданно, естественно, вдруг,

Как и прежде бывало,

В горле ожил мелодии звук,

И сама зазвучала

Песня. Та. Про дорожную даль,

Про ямщицкую вьюгу,

Про густую степную печаль

И любовь, и разлуку.

Напевая, по трассе летя,

Я нечаянно тронул

Кнопку радио… Капли дождя,

Знаки, брызги, ворону

Возле лужи – всё так же следя,

Я вдруг понял с испугом,

После паузы, чуть погодя,

Что с неведомым другом

(Что в эфире) мы песню поём…

В унисон… слово в слово…

Кто ж пронзает меня, как копьём?!

Чей же дух в тебе, Вова?..

III

Чьи лучи, чьи слова, чей огонь,

Чьи мотивы приемлю?

Ты – на Запад, а я – Посолонь.

Любознатную землю

Мы прошли, присягнув не тому,

Кто ей Свет и Владыка.

Оттого ли пустынно в дому,

И бездарно, и дико?..

Боже правый, ужели башка,

Как приёмник Попова,

Ловит нервом волну «Маяка»

(И другого такого

Тла и мусора пыльный сквозняк,

Как зимой паутина),

Ловит страх, ловит грех, ловит мрак…

Так ли Павла картина —

Лишь проекция вопля и мук

Тех, лишённых покоя?..

Поднимай же бойцов, политрук,

Для смертельного боя!

Поднимай же, душа моя, ввысь

И хоругви, и стяги,

Где начертано: «Верь и молись!»,

Где любви и отваги,

Словно золотом шиты, лучи…

Не узнает голуба

Как я строки, слова, кирпичи

Клал средь старого сруба,

Как выкладывал новый очаг,

Как мечтал о невесте

И в каких заповедных ночах

Спрятал наше поместье!

То пространство, что я породил,

Что реальнее яви,

Я не вправе пустить на распыл,

Обустраивать – вправе.

Эта область сильнее меня,

Оттого-то лечу я,

Рифмой душу навек полоня,

Как на дно поцелуя.

Я лечу на прибрежный откос,

Где распахнута баня

После стирки. Белья – целый воз.

И румяная Аня,

На ветру расправляя крыла

Простыней и сорочек,

Кружит, как лебедица бела;

А счастливый комочек

Сердца падает от крутизны

Предстоящего лета,

Света, счастья ли… Это не сны

И не воля поэта.

Песенка Анны

Ой-ты, Финист, ясный сокол,

Прилетай, лети ко мне,

Обернись слепящим ливнем,

Что прольётся среди дня!

Обернись упругим ветром,

Обнимающим меня,

Обернись лучом рассветным,

Что пробудит ото сна.

Даже ночью, ночью тёмной

Я окна не затворю.

Я сожгу перо стальное

В заговоренной заре…

IV

Пусть поёт. Пусть не знает о том,

Что, ты, автор, готовишь…

Все преданья о веке златом

Повествуют про то лишь,

Что в неведении счастья залог,

Мир – в незнании мiра,

И об этот простой оселок

Разбивается лира

И учёности, и высоты

Просвещённого духа;

Тычем, тычем плебейское «ты»,

Так навозная муха

Норовит проволочь свой живот

По цветку и по хлебу,

Благо – воском божественных сот

Запечатано Небо.

Но засижен за тучами слов

Книжный свет и оконный.

И не виден сквозь грязный покров

Даже образ иконный.

И не духом, а правдою нищ,

Ты, с присущею ленью,

Ищешь слухи из церквы Мочищ,

След чудес обновленья.

То ли в рубрике «Чёрный квадрат»,

То ль – «Забавное рядом»

Ты читаешь: «Недавно у врат

Царских, вместе с окладом

Обновилась чудесным путём

Абалацкая Дева…»

Но сомнение ржавым гвоздём

Бдит у смертного зева.

V

Чудесами обласканный мир

Ане был изначально

Столь понятен… В посёлке Чагир

И светло, и печально,

И просторно, и сладостно так

У предгорий Алтая

Простежил её девственный шаг

В кущах детского рая.

Черемша и саранки, и сныть,

И щавель и солодка…

Лета сквозь, как воздушная нить,

Как бумажная лодка,

Лета сквозь – до румяной зари,

До запретного плода,

Свиристели, скворцы, снегири,

Тишина и свобода,

Круговерть листопадов и вьюг,

Танца белых черёмух

И неведомо сладкий испуг

В зеве первого грома,

И отвесного ливня восторг,

И жестокий Онегин,

И в душистом объятии стог

С опрокинутым небом…

Это юность…

Сорока снесла

Весть. Прощай, Маргарита!

И Маэстро! И с краю стола —

Ветхий томик Майн Рида.

Уезжала девичья душа

Из отцовского сада

На брег дикий Оби-Иртыша,

В дебрь незнаема града.

VI

Анка, где твой усатый Чапай

Или Петька родимый?!

Бровки в тонкую нить ощипай,

Тушью неукротимой

Нанеси предвоенный раскрас

На орудия боя.

Мы в отчаянье были не раз,

Но другое любое

Положенье помимо любви

Нам с тобой не годится.

За душою одни соловьи

Да живая водица

Под названием «Алиготэ»

На столе общежитья.

Ни примера, ни моралите,

Никакого открытья

Не поведаю, если скажу,

Что студентка Анюта

Не веселию и кутежу,

А учёбе как будто

Предалася. И, рвеньем горя,

Всё конспекты листала:

Всё про Съезды, про свет Октября,

Диктатуры начало…

Сколь мозгов о премудрости те

Мы расквасили тупо!

Но, однако же, «Алиготе»

В стенах женского клуба

Возымело живящий эффект.

Тут и гости поспели.

На закат поворачивал век.

По ТВ еле-еле

Изъяснялся генсек. Тяжело

Ане веки поднять —

Всё пропало!

А когда, наконец, рассвело,

Кто – в объятиях Павла?..

VII

Одиночество – тот лабиринт,

Где больным Минотавром

Бродит память…

Молва говорит,

Что даётся задаром

Телу молодость, дабы душе

Стало тесно с годами.

Возле грядок, на грубой меже,

Позабытая нами

И родными, Анюта сидит,

Слёзки редкой капелью

В ковшик льются…

Ко острову Крит

С неизвестною целью

Тысяч пять или десять назад

Лет, понятное дело,

Прибыл Он, предвкушая азарт…

Тут – принцесса запела,

И влюбилась, и тонкую нить

Той любови вручила,

Разрешая пойти и убить

То, что страшно и мило,

Что хранилось под спудом веков,

Что с землёю роднило,

В чём таилась, помимо оков,

Её крепость и сила.

И пришелец по нити пошёл

И угрюмого стража

Всех запретов, мучений и зол

Усыпил… или даже

Уничтожил. Преданье полно

Кровожадных деталей.

Но – как знать?! В лабиринте темно.

От афинских сандалий

Ни следа, ни молекулы нет.

Лишь герой-соблазнитель

Не покинет никак белый свет,

А за ним – сочинитель,

А за оными – каменный гость

Восстаёт из тумана…

И опять – виноградная гроздь —

Анна, вновь, донна Анна,

Вся пронизана неги лучом…

Вновь судьба безвозвратна!

И супругу ли стать палачом,

Расскажи, Ариадна!

VIII

Эта нить,

И кого тут винить,

Довела до Могочи.

Мы готовы! себя соблазнить,

Пусть помянутый к ночи

Не елозит, как мелкая блядь

Под уснувшим клиентом.

Мы и в бездне привыкли сиять —

Будь на том ли, на энтом

Свете!

Помнишь, читатель, до дней

Распоследних, до донца!

Не досталось нам Четьев-Миней,

Но достанет патронца.

А талант не упрячешь в штаны!

Как маяк среди бури

Он сигналит в пустыне страны

О высокой культуре.

Аня ковшик на кухню несёт

Со слезой и редисом.

Где-то там по сетям «Телесот»,

Как Елена с Парисом,

Нежно-нежно, в эфирных путях

Заплетаются Двое…

Где же Павел? На полных парах

Не несёт ретивое

Его к дому. Куда запропал?

Уж два дня с половиной

Губ горячих в меду не купал

И с улыбкой невинной

Не следил, как, от стона бледна,

Далеко запрокинув

Ясну голову, грезит жена

Вольно руки раскинув.

Уж цветы увядают в воде,

Клонят на бок бутоны.

Уж сама, позабыв о стыде,

Как певица Мадонна

Иногда так плечами ведёт,

Изнывая всем телом,

Что и клёны зашепчут вот-вот

О желанье всецелом.

IX

Свет мой, зеркальце!

Что за беда —

На себя любоваться?

А когда ты ещё молода,

А когда целоваться

С милым хочешь, однако, увы…

Вот тогда почему-то

Жальче мамы и слаще халвы —

Золотые минуты,

Когда тело сияет само

Сквозь просторное платье,

И старинного дуба трюмо

Раскрывает объятья.

Ты коснулась тихонько стекла

У зеркального края,

Ситчик летний бездумно сняла,

Тело вновь узнавая,

Повернулась туда и сюда,

Провела по извивам

Средним пальцем. Легко, без стыда

В полушаге красивом

Взад-вперёд шаловливое па

Станцевала с улыбкой,

Но опять, на движенья скупа,

По поверхности зыбкой

Зазеркалья легко поплыла,

Губы полураскрыла

И гребёнку со шкафа взяла,

И на грудь распустила

Золотую корону волос…

И, мгновенную прихоть

Испытав, вдруг наморщила нос

И отбросила лихо

Гребень в сторону и, как юла,

Закружила по полу.

Очи долу! Уйду от стола

Пить свою «Пепси-колу»!

X

Но смущение преодолев,

С той же точки продолжим.

Может быть, у иных королев

Пажи есть и вельможи,

Барды, рыцари, принцы и пр. —

Мы не знаем про это.

Их Европа – не наша Сибирь.

А любовь – не конфета.

С отраженьем дружить не грешно,

Если не с кем и словом

Перемолвиться. Вместо кино

В нашем крае суровом,

Вдалеке от сетей Интернет,

На реке, возле мыса —

Свой зеркальный мерцающий свет

И проделки Нарцисса.

– О, майн Гот, дама в дезабилье!

– Нет, совсем беспортошна…

У трюмо, снова в полуплие,

Анна вспомнила вдруг о белье,

И, визжа скоморошно,

Разбросала наряды свои

И коробку достала,

Там – атласной прохлады ручьи,

Там кружавчики, рюшечки и

Всё другое, что мало

Бы сгодилось одеждою быть,

Но однако же, братцы,

Заставляет жесточе любить

И сильней восхищаться,

Заставляет смотреть сквозь бутон

В сердцевину соцветья,

И подъемлет до сердца, пардон,

Меч любви сквозь столетья!

XI

Отчего мне так хочется петь

Возле женского тела?

Отчего б о душе не скорбеть,

Не глядеть онемело

В точку Дао и светлую даль —

Где Создателя имя,

Где струится златая печаль

Небесами пустыми…

Нет же, сызмальства древний порок

В моём сердце гнездится:

«Вор в клети, а мешок на порог».

Вряд ли красна девица

Знает смысл загадки простой.

Но, стыдом обожжённый,

Помню тот луговой травостой,

Силуэт обнажённый

Юной женщины возле реки,

Я – в чащобе прибрежной,

Волны, импульсы и сквозняки

Страсти огненно-нежной.

Прежний трепет слегка поостыл,

Но глаза не отвыкли

За барьером, за краем перил

Зрить всё те ж фигли-мигли!

Оттого с наслажденьем смотрю,

Как весёлая Анна,

Зазывая вечерню зарю,

Так легко и желанно

Продолжает примерки свои:

То бикини, то топлес,

То накидка с узором змеи,

То, особая доблесть,

Лёгкий призрачный вихрь —

Пеньюар!

То белейшие лифы.

Каждый дорог, ведь все они – дар.

Увлажнялись, как сливы,

Очи Павла, когда привозил

Он исподнее чудо.

…То, что снять часто не было сил, —

Никаких, ниоткуда…

XII

Слово – право! Нам врать не с руки.

В полумраке зеркальном

Снова ожили вдруг сквозняки,

В ритме маниакальном

Влажный ветер по кровле ступал

Всеми лапами клёна.

Звук родился и в душу запал…

И всё так же влюблённо

И беспечно взглянула она

На своё отраженье.

Там возникло, как будто со дна,

Круговое движенье,

Там вся комната стала иной,

Вздрогнув, будто пропала,

Там с испугом она за спиной

Вдруг увидела Павла.

– Как! Ты здесь? – Обернулась, прижав

Перекрёстные руки

К шее стройной…

В прохладе кружав,

С выражением муки,

С грудью – в неге и всей полноте,

Затаённой на вдохе,

Замерла, словно бы в пустоте,

Не упомня о Боге.

– Как ты здесь? – И сморгнула слезу,

И улыбка стесненья

Покачнулась, ага, навесу…

Но стремительной тенью,

Быстрым соколом наперерез

Этой горлице кроткой

Павел кинулся с тёмных небес!

В грозовой и короткой

Ночи – так же зарницы немой

Нас манит полыханье,

Вея страхов неведомый рой

И лихие желанья.

Поцелуй! —

Упоительный всклик!

Морокотова бездна!

В бисер, в брызги раздробленный миг,

Где светло и отвесно

Упадает нагая душа,

Словно пёрышко рая,

К той черте, где на стали ножа

Кровь и пламя играет.

XIII

Инь и янь – вечный танец любви,

Суть и смысл балета.

Их союз немотой не зови:

Свиток мрака и света,

Иль объятья огня и воды,

Иль соитие плоти

Изъяснимы не мерой вражды,

А согласьем в природе.

Потому только танец рождён, —

Нет, не кисть и не слово! —

Повторить этот свадебный стон,

Эту песнь Крысолова.

Только танец двух радостных тел

Чрез полёт и слиянье

Предрекает блаженный удел

И ведёт на закланье!

Объясненья, признания – вздор,

Когда кожа и пальцы,

Руки, губы ведут разговор…

Когда, словно скитальцы,

Возвратясь из своих одиссей,

Мы не ведаем сами

Как уходим поверхностью всей

В нежноярое пламя!

И в ладонь прорастает ладонь,

И под нёбом двояким

Языками – всё тот же огонь

Провоцирует знаки

Обнажённого, словно клинок,

И согласного боя…

Не бесславен и не одинок

Всяк пронзаем любовью!

Анна, Анна! Цветок ли златой

Ниже сердца затеплил

Свой набухший от сока, литой

И сияющий в теле

Живородный горячий бутон?!

– Я люблю тебя, Анна!

Ты святее всех прежних мадонн,

Ты навеки желанна!

XIV

– Ты не тот, ты другой, ты иной,

Ты как будто из бездны,

Непонятный, нездешний, не мой,

Ведь тебе не известны

Были ласки такие…

Стыдом

Не спасённое судно

Захлестнуло!..

Что было потом —

Анна помнила смутно:

Кто объял два плода в две руки?

Кто щадит и карает?

Кто янтарным зерном позвонки

Дивно перебирает?

Чистотела ли талый родник

Засочился в межгрудье?

По стволу зазмеился язык,

Зазвучало орудье

Восходящей, как лиственный ток,

Магеллановой страсти!

Кокон нежности…

Влажный песок…

В ветошь рваные снасти…

И легчайшая ящерка, ах!

Вдруг шершаво скользнула

С шеи в русло заветное… пах-х…

Снежным ветром пахнуло!

Как? – средь двух половинок небес

Угнездилася птаха?

Арфа… флейта…

Витой полонез…

Состязание страха…

И когда уже пали врата,

Как пустые вериги,

Взвились в области жжёного льда

Изумлённые крики.

XV

Как в России сильна буква «Ё»!

Снова ёкнуло всеми

Сочлененьями тело моё.

Злой и дикий туземец,

Я не знаю частушек других

И наречья другого.

Кровь и семя! – неиствует стих

От эпохи Баркова

И до наших разбойных времён.

Зазевалась Европа!

Меч куён, но не перекуён —

Ла-ду-шки! Опа-опа!

Есть в разительном слове «конец»

И в таком же, похожем,

Содроганье, зиянье, свинец,

Разрывающий кожу,

Мясо, кости…

Апостол не знал

О моготе России,

Когда песню конца сочинял

Там, на Патмосе сидя.

Содрогнетесь…

А мы поживём,

Пошалим на просторе.

Пушкин знает, где наш окоём,

И зачем на заборе

Нарисована детской рукой

Сцена Декамерона.

Пушкин – это архангел такой,

Страж российского лона.

XVI

Пересохшие губы раскрыв

И глазами блистая,

Аня – будто замедленный взрыв

Увидала, витая

В синем небе. И с той высоты

Наблюдала с испугом

Как в распахнутый зев пустоты

Чередой, друг за другом

Улетают, гонимы огнём,

Чьи-то горькие души

Вместе с дочерна выжженным днём

И остатками суши.

Увидала как будто тоннель,

Что сквозит в межзеркалье.

Мир свихнулся и осатанел,

И Завета скрижалью

Вышиб вон холостые мозги!

У кого? – у себя же.

Лишь в обители возле Реки

Дух остался на страже…

Это было видение. Но —

Не простое виденье.

То, что взято, – не возвращено,

А присвоено Тенью.

Кот учёный давно рассказал

Мне с лукавой улыбкой

Тайну двух озарённых зеркал,

Что поверхностью зыбкой

Друг во друга влюблённо глядят

Только света во Имя.

Между ними кончается Ад,

Время спит между ними.

Да, коль свет умножаем на свет,

Радость радостью полня,

В миг любви – БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НЕТ,

Нет ни века, ни полдня.

Но увы тебе, трижды увы,

Плачь, молися и бойся

В час, когда вдруг на месте любви,

И пуста, и белёса —

Немочь!

Ты ли сей дар расплескал?!

ТВОЙ соблазн, словно пламя,

Пожирает одно из зеркал…

Там, как в огненной яме,

Гибнет любящий, лю-бя-щая,

Обнажая зиянье

Кровожадного небытия

И земного страданья.

XVII

Аня, ну же, очнися, смири

Спазмы сладкой истомы,

Не сдавайся, вздохни, посмотри —

Ты не дома, не дома!

Ты за гранью, средь призрачной мглы,

По ту сторону Леты,

Здесь туманом замыты углы

И двоятся предметы.

Аня, Аннушка, ангельский свет,

Вспомни Слово живое,

Что звучит уж две тысячи лет:

– Если где-нибудь двое

Соберутся во Имя моё,

Третьим буду меж ними…

Кабы, если бы это знатьё,

Мы бы были другими.

– Кто ты, Павел? И Павел ли ты?

Словно нить парафина,

Таю, вспыхнув у нежной черты,

Погибаю, невинна.

И хочу тебя, и трепещу,

Изнываю и снова,

Прямо до смерти, снова хочу —

Жутко, жутко родного!

Слёзка, вниз соскользнув, на губе

Замерла, засветилась.

И опять, привлекая к себе,

Словно стебель, склонилась

Анна навзничь:

– Иди же, иди!

Я любить тебя стану.

Уж не важно, что ждёт впереди,

И какому прорану

Уготовано сердце моё…

Боже, тьма без ответа,

Страсть сладка, и её забытье

Крепче жизни и света.

Заметалась по наволочке,

И, губу закусивши,

Угол простыни сжав в кулаке,

Вся забилась…

Но тише,

Тише стала.

А Павел, как стон,

Снова шепчет ей: «Анна,

Будь же жарче всех прежних мадонн,

Будь навеки желанна!».

XVIII

Понесли! – во метели, во мгле

Мечут бег беззаконный

Кони-звери по скользкой земле,

Клубы, топот подковный,

По дороге, потом по степи,

Глядь, сбежавший из гроба,

Гоголь щерится вслед: «Уступи

Тройке, сводня-Европа!».

Тройка – женщина в ражем огне,

В наслажденье мятежном,

В пене, в бешенстве, в гриве, вовне,

В упоенье кромешном!

Тройка – женщина,

Взнузданный вихрь…

Слышишь тонкое ржанье?!

Мы не делим любви на троих,

Не смиряем вожжами

Этой скачки. По лютому льду,

По слепящему снегу,

На погибель, вразнос, на беду,

На последнюю негу

Свищет, плачет, смеётся душа,

Златоскифская птица,

И Грифоны, её сторожа,

Хмурят мёртвые лица.

Павел, финистом оборотясь,

Жертву бьёт на излёте

И когтит, и, очами светясь,

Жилки трепетной плоти

Тянет, тянет, как сети со дна,

Плечи горбит, клекочет,

И глядит, как, смертельно бледна,

Анна будто бы хочет

Что-то вымолвить…

Но изошли

Силы. Сникло сиянье.

Лоб в росе ледяной…

Лишь вдали,

Пронизав расстоянье,

Закатясь в самый дальний конец,

Там, у самого края,

Продолжает звенеть бубенец,

Серебром угасая.

XIX

Вещий обморок…

Всё, что могла,

Отдала, отдарила,

А себе ничего не взяла,

А себя позабыла.

Мятый хлопок под ней, как снега,

Что погоней изрыты.

Беззащитна, беззвучна, нага —

Как в аду Маргарита.

У изножия долго стоял

Мрачный Павел. С лихвою

Жизни вынул он, даром отъял…

И, качнув головою,

Улыбнулся, как ласковый бес,

Поверх сумрака глянул,

Обернулся и… махом исчез,

Словно в зеркале канул.

Звон струны.

Забубённая грусть.

Шорох ветра по кроне.

Анна, помни меня! Я вернусь.

Вспоминай о Хароне…

Но навряд ли запомнит она

Этот шелест невнятный.

Между нею и явью – стена,

Ей дороги обратной

В одиночку уже не найти.

Бредит… мечется… грезит…

Всё ей кажется: посереди

Неба, ясно до рези,

Плачет малый младенец её,

Золотой, нерождённый,

Словно бьётся во Время своё

Вон – из глыби бездонной.

Как спасти его?

Нет, не спасти,

Не спасти в одиночку.

Он всё плачет небес посреди,

Удаляется, в точку

Превращаясь.

– Уходит, ухо-о-о…

Где же, Господи, где ты?!

Не оставь же меня со грехом,

Без надежды и света.

Старый дом, как корабль плывёт.

И окошко во мраке

Всё не гаснет, как будто зовёт

С того берега братьев.

Лето ширится.

Плещет река.

Полыхают созвездья.

И на ранней заре облака

Зреют, будто соцветья.

И варакушка свищет в саду

О любви без изъятья!..

Так – одну,

в лихорадке, в бреду

И найдут её братья.