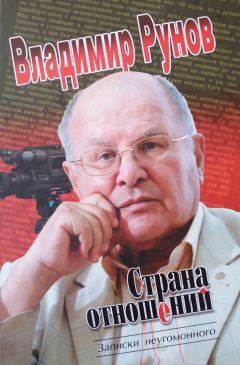

Текст книги "Страна отношений. Записки неугомонного"

Автор книги: Владимир Рунов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Прекрасное время

Перед Борзей явственно запахло границей. За окнами поезда, мчащегося меж голых возвышенностей, то и дело мелькали армейские палатки, заборы со сторожевыми вышками по периметру, пограничники в седлах. Воистину, от этих мест исходил какой-то грозный дух, напоминая, что в складках этих обнаженных сопок накапливались войска 1-го Дальневосточного фронта, чтобы за десяток дней всесокрушающим ударом в пух и прах разнести три японские армии и войти в Северный Китай, знаменуя, наконец, победительный итог невиданной человеческой бойни, названной Второй мировой войной и стоившей планете Земля сто пятьдесят миллионов жизней.

– Я видел тут маршала Мерецкова, Кирилла Афанасьевича. Он командовал нашим фронтом, – задумчиво сказал Бруня, неотрывно глядя в окно. – Многие ребята уже после девятого мая погибли, – добавил он. – Всю Германию прошли, а здесь полегли…

На вокзале в Борзе нас встречал длинноволосый парень, в узких, осуждаемых тогдашним обществом брюках, со странным именем Бенецион. Это был техник экспедиции Опарышев, с которым Генка через три дня подрался, поскольку тот назвал его недоумком.

Бенецион приехал раньше, чтобы подобрать жилье. Он и подобрал: себе и Бруньке приличную комнату возле станции, в помещении кондукторского резерва, а нам в старой деревянной школе брошенный класс, куда стащили железные кровати с продавленными сетками, даже без подушек. Но мы не роптали, нам было все интересно. Настоящая жизнь начиналась!

С раннего утра и до вечера, в образе усердных монгольских верблюдов, мы мотались по путям и тупикам, нагруженные геодезическим оборудованием, всякими там треногами, рейками, колышками, рулетками, нивелирами, теодолитами, ещё какой-то хренью. Под руководством Бронникова обозначали границы и чертили ландшафт будущего «стойбища» для бронепоездов. Другая их половина, как сказал Бруня, должна стоять на станции Отпор – это на самой китайской границе. Все бы хорошо, но сильно раздражал техник по имени Бенецион. Он был старше нас года на четыре, однако держал себя крайне чванливо, общался сквозь зубы, в основном, «принеси-унеси», «поди сюда» и т. д.

Узнав от Бруни, как по звонку и властно разрешились трудности при отъезде из Читы, он не полюбил нас, как может не любить подвальный жилец соседа, живущего над ним. Так оно и было! Бенецион с крепко пьющей матерью пребывал на захолустной хабаровской окраине и с «младых ногтей» наливался злобой ко всему, что противостояло «подвалу» и образу жизни в нем. Бруня как-то поведал, что и в личной жизни у него тоже как-то не очень складывалось, ухаживал за какой-то легкомысленной барышней из состоятельной семьи, но как в том романсе:

Он был титулярный советник,

Она генеральская дочь.

Он робко в любви объяснился,

Она прогнала его прочь…

Увы, но молодость почти всегда бескомпромиссна в оценках и радикальна в поступках, особенно когда создается непростая, а ещё хуже, конфликтная ситуация. Разрешить ее иногда тянет с помощью кулаков, тем более нам, сколоченным в неуправляемое дворовое товарищество. Мы не принимали жизненных тонкостей (да и не понимали их) и часто стремились обслуживать свои амбиции с категоричностью задиристых идиотов. Объявив Бенециона врагом, тут же «окрестили» его Бенькой, а лохматую собаку, прибившуюся к нашему «очагу», демонстративно называли Опарышем. Бронников осуждал нас, пытался мирить, но без особого успеха. Он не мог, мы не хотели, поэтому всякий раз кто пойдет с Бенькой на работу, определяли с помощью жребия.

По правде говоря, Бенецион и сам был из породы тех, кто жил по принципу – «Удавлюсь, но не покорюсь!», поэтому надо признать, самым большим его врагом были не мы, а он сам.

Впоследствии я встречал немало людей, которых гипертрофированные амбиции буквально разрывали изнутри. Часто хотелось дать в морду, но с возрастом, слава Богу, желание из практической плоскости стало переходить в теоретическую, но дать все равно хотелось (да и сейчас хочется).

После драки Беньки с Генкой в коллективе запахло жареным. Жаловаться Бруне было «западло», и в нас стали просыпаться инстинкты уличной стаи, что для Бенециона вполне могло закончиться серьезными неприятностями, «темной», например. Чего греха таить, мы уже имели опыт коллективных драк на улице. Однажды завязались прямо в центре города с известным певцом Кола Бельды. Помните, был такой развесёлый нанаец, пел на всех телевизионных «Огоньках»: «Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам…» Он про тундру только пел, а сам жил в центре Хабаровска, часто бывал пьян и слыл большущим забиякой. Уж не помню, с чего началось, но Кола порвал на мне рубашку, я тоже в долгу не остался, и пошло-поехало. Подоспела милиция, но Колу в тех кругах знали как большого драчуна, поэтому нам как-то с рук сошло, хотя «народному» немало перепало по широкой «физии». Всех поволокли в участок, но поскольку Бельды и там вел себя хуже всех, орал матом, сломал стул, нас с миром отпустили, а его оставили. Потом когда я его встречал на улице (он жил где-то рядом), Кола присматривался сквозь и без того узкие глазки, очевидно, гадая: где я эту рожу видел?

Замечательный был артист, но умер рано, а всему причина – водка. У северных народов, оказывается, есть какой-то особый ген, что позволяет им хлестать водку, как воду. Мы как-то зимой с Генкой пошли на Амур за рыбой. Нанайцам как коренному народу разрешалось бить во льду большие майны и ловить сетью, и все знали, что у них можно рыбой разжиться, но только за спирт. Питьевой спирт в Хабаровске продавали свободно, поэтому купив в центральном гастрономе две бутылки с голубой этикеткой (тогда никаких ограничений не было и в помине, продавали хоть младенцам), мы пошли по льду в сторону левого берега. Нашли майну, возле которой сидел одинокий дед и курил длинную трубку. Рядом грудой поленьев высилась замерзшая рыба, в основном, здоровенные щуки. Такса была простая: бутылка спирта – сколько унесешь! Пока мы выбирали щук покрупней, дед налил в глиняную плошку спирт, поджег его и, сдувая от края синее пламя, стал неспешно пить, как чай, причмокивая и покуривая.

– Никогда не победят того народа, – произнес Генка чью-то умную фразу, – который так хлещет спиртягу!

Мы старались нагрузиться как можно больше, но оледенелые щуки в руках крутились, выскакивали, вмиг разрушая всю набранную «поленницу». Наконец, с громоздкой охапкой мы кое-как отошли метров на двадцать и с облегчением бросили поклажу прямо в снег. Генка достал веревку и с помощью припасенного гвоздя, просунув его сквозь жабры, сплел гирлянду, которую волоком по льду, как два заблудших джеклондоновских бродяги, мы потащили к правому берегу.

В Хабаровске в ту пору считалось, что рыбы никогда не бывает много. Генкина бабка научила мою маму делать из щуки котлеты с черемшой, добавлением козьего молока и медвежьего жира. Поверьте – это было нечто! Но кушать надо было обязательно прямо со сковороды, свежепожаренные и непременно раскаленные. Тогда, как говорят нынче, кайф выше крыши…

Но давайте вернемся в Борзю. Борька сбегал в комнату, притащил рюкзак и, покопавшись в нем, достал большущий кастет.

– Ты че, рехнулся? – спросил Генка в гробовой тишине.

– А чего он?

Мы-то знали, что Рыжий подчас непредсказуем. Самый слабый из нас, он иногда мгновенно наливался злобой и способен был на поступки крайние. Но чтобы кастет?!

– А ну дай сюда! – Генка встал и, решительно взяв Борьку за шиворот, хорошенько встряхнул. – Ты че, совсем обалдел! И что у тебя ещё есть из этого арсенала? – он взвесил на руке увесистую свинчатку. Рыжий молчал, пытаясь сбросить цепкую Генкину лапу.

– Ну вот что! Если увижу у тебя нечто подобное, изувечу. Понял? Я тебя спрашиваю, ты понял?

– Понял! – буркнул Рыжий. – Для вас же стараюсь…

– Молодец, что стараешься! Так настараешься, что мы потом хором будем хлебать твои старания… – Генка размахнулся и запустил железяку в темноту, на крышу мучного пакгауза, примыкавшего к старому железнодорожному тупику.

– Учти! – снова Рыжему. – Не в солдатском, а в арестантском вагоне поедешь, а то и пешком потащишься…

– В кандалах и по шпалам! – добавил благоразумный Дербас.

В конце концов, договорились Беньку не трогать, а о нарастающем конфликте рассказать Бронникову, пусть регулирует. На следующий вечер Бруня собрал всех и, обращаясь, главным образом, к Опарышеву, сказал:

– Нам страна доверила важное государственное задание, определив жесткие сроки его исполнения, и если мы их сорвем, тем более по причине внутренних конфликтов, отвечать буду я как ваш руководитель. Поэтому принимаю такое решение – ежели подобное повторится, я имею в виду драку или что-то вроде, то виноватые будут лишены премии в полном объеме, а это, между прочим, сто десять процентов вашего заработка. Понятно?

Всё, как «бабушка отшептала»! Мы притихли, Бенька угомонился и впоследствии даже пытался учить нас работать на теодолите. Сто десять процентов премии – это были приличные деньги, что ещё раз подтверждало истину: личный интерес – всегда самый действенный рычаг.

И когда власти (особенно нынешние) пытаются обобранный и скудно живущий народ звать к «великой цели», то сомнения в ее достижении закрадываются сразу на старте, особенно по прочтении так называемых деклараций руководящих персон о доходах, по степени туманной таинственности сравнимых, пожалуй, только с древнеегипетской клинописью. Тем более, можно писать все, что душе угодно! Например, владею плантациями папайи в долине реки Нигер, подаренными мне вождем племени бамбара, с которым я учился в Университете дружбы народов. Все равно проверять никто не станет, а если проверят и выяснят – да, владеет! Ну и владей, хрен с тобой!

Хотя лично я полагаю, что расшифровка «секретов» происхождения невиданного благополучия современных руководящих персоналий – не такая уж сложная штука. Достаточно спросить, но только в сопровождении пронзительного, лучше этакого «дзержинского» взгляда, и прямо в глаза:

– Откуда у вас, друг любезный, при жаловании в пятьдесят тысяч рублей расходы составляют пятьдесят тысяч, но уже в евро?

Во всем мире (кроме нас, конечно) налоги платят не по доходам, а по расходам. На чем горят в США наши шпионы? Вы угадали – на расходах! Не удержался господин «Икс, Игрек, Зет» от искушения и выкатился на «стрит» в новеньком «Кадиллаке», стоимостью в сто тысяч долларов, при заработках «под крышей» аптекаря в десять. Только выехал, а уже догоняет налоговый инспектор и спрашивает строго:

– На какие такие средства, мистер Смит-Вессон, вы приобрели столь дорогую штучку? А ну-ка быстренько (как Дзержинский), прямо в глаза мне глядеть!

И спекся «Вессон», он же и «Смит», лет этак на сорок. А у нас начальник какого-нибудь административно-организационного департамента по координации жадности с глупостью без тени тревоги катит по центру многолюдного города на личном «Ленд Крузере», да ещё с мигалкой, при жаловании, достаточном только на подкачку одного колеса, и ничего, спокоен, как черепаха Тортила!

«Ленд Крузер», дворец «о трех этажах» в деревне Просторы (где земля давно меряется не на сотки, а на квадратные сантиметры, стоимостью по цене итальянской замши), ещё кое-что из домашней «утвари» (бриллианты, меха, коллекционные сервизы, другая мелочь) – все оформлено на тещу, работающую всю жизнь в парикмахерской при коммунальной бане. А потом, для таких случаев есть вообще аргумент волшебной действенности:

– Ребятки! Не пойман – не вор! Хи-хи-хи!

Тем более у того, кто ловит, тоже все может числиться на бабушке, но уже на своей. Да и жена, голубка сизокрылая, с госпожой Батуриной вполне может потягаться по степени успешности. Вот и лови их, как маринованных рыжиков по тарелке!

Но если наберемся однажды решимости и прекратим играть в эти «забавы», тогда, возможно, что-то и сдвинется, тем паче читинские остроги навзрыд (ох, как навзрыд!) плачут по многим «персонажам» в чиновничьих лампасах и расшитых мундирах. И вот после этого в «фамильный» дворец переселится детский интернат для ослабленных малышей, «Ленд Крузеры» – в МЧС, бриллианты – в алмазный фонд, а бывших начальников – в Нерчинск, и запомните, минимум лет на двадцать пять, без права переписки, с карцером и с телевизором, но только с одной программой – «Про это».

В ином случае призывы к социальной гармонии выглядят не более чем попытками позвать всех лезть скопом на Эверест босиком и в одних кальсонах. В лучшем случае, массы ответят: «Ищи дурака!..»

Кстати, за отличную работу (такую оценку дал нам Сергей Брониславович Бронников) при подготовке топографических схем под путевое хозяйство для спецобъектов (так именовались в секретных документах бронепоезда) мы и получили те суммы, что так переполошили мою маму несоразмерностью количества. Хотя Иохим (как рассказывал Генка) бурчал, что Брунька нам не доплатил, и он давно его знает как жулика и пьяницу. Впрочем, послушать Иохима, так у него все жулики, и большинство пьяницы.

Более того, за «стахановский труд» нам выдали грамоты, что крайне удивило родителей, часто упрекавших нас в отсутствии усердия.

– Может быть, действительно ты взялся за ум! – раздумчиво сказал папа, читая раскрашенную бумагу с девизом, начертанным золотом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Награды на общешкольном комсомольском собрании вручал сам Лазарь Наумович Губельман, чем до глубины души потряс впечатлительную Луизу Марковну Шакальскую, которая, если говорить честно, была о нашей компании (и не без оснований) не очень высокого мнения. Счастливая безмерно, она даже приобняла щуплого Рыжкина, выразив удивление, что такой худенький и так славно трудился, а главное – слушался. Потом я узнал, что в социалистической идеологии подобные действия трактовались как сочетание моральных и материальных стимулов. Кстати, совсем неплохо придумано. Фотографию одного из нас решили даже повесить на школьной Доске почета. На педсовете, говорят, немало спорили – кого? В конце концов, остановились опять на самом худеньком, Борьке Рыжкине.

– Рыжий! Ты там смотришься, как волк среди красных шапочек! – хохотала Сонька.

– Нет, ты гляди! – плачущим голосом возмущался Борька. – Я ее трогаю? Ну скажи, Володька, трогаю?.. Дождется-таки!

– Боря, успокойся! – гладил его по взъерошенной голове Генка. – Это в ней зависть бурлит!

Но, между прочим, такая приятность и на Рыжего благотворно подействовала. Мы тогда по-настоящему возгордились, что с нашим участием грозные советские «спецобъекты» заняли новые исходные позиции. То было время, когда страна выходила из послевоенной разрухи, гудела огромными стройками, сияла «Хрущёвской» решимостью и жила большими надеждами.

Прекрасное, скажу я вам, было время! Где-то невиданными темпами возводились Байконур и Саяно-Шушенская ГЭС, создавалась гигантская авиапромышленность, выпускавшая сотни современных самолётов, был построен первый в мире атомный ледокол, с огромным пропагандистским шумом поднималась казахстанская целина. У нашего поколения и тени сомнения не было, что мы делаем важные, а главное, своевременные дела. Будущее рисовалось в самых радужных красках.

Извините меня за несдержанность (накипело!), но «просрать» достигнутое невероятным трудом миллионов могут только целеустремленные, от рождения заточенные на злобную ненависть ко всему отечественному враги, причём в тесном взаимодействии с клиническими недоумками, которые у нас почему-то всегда в президиумах. Последние если что умеют, так это выбирать самый влиятельный на тот момент «президиум», лучше всякого Мухтара угадывая свой «момент истины» на предмет, когда надо «делать ноги»… В другой «президиум», более подходящий.

Есть просто уникальные мастера этого промысла, всегда «в шоколаде», всегда при «мигалке», всегда на телевизоре и главное – всегда убедительны. Во времена канувшие – воинствующие атеисты, сейчас – смиренные прихожане, в любое время впереди любого «крестного хода», будь то первомайская демонстрация или Святая Пасха. Словом, всегда и везде: ссы в глаза – Божья роса!..

Когда весна придет, не знаю

Вечером, измотанные, мы возвращались в обжитой «класс», падали на тощие матрасы со ржавыми следами толстой проволоки и лежали без движений, подняв на кроватные спинки натруженные за день ноги. Даже болтать не хотелось, да и тематики особой не было, с утра одно и то же. Бронников вошёл в производственный раж, себя не жалел и нас гонял как сидоровых коз, выбивая, как он говорил, излишнюю «одомашненность», неустанно повторяя:

– Вы у меня людьми вернетесь!

Валяясь после ужина, мы покуривали все тот же лежалый «Байкал» и от скуки слушали в душной темноте радио. О, это волшебное Всесоюзное радио, невозвратная сила, очищавшая народ от любой скверны, отрада миллионов простых людей, рассеянных по огромной и пестрой стране! Раздвигая сумерки, в «мягких домашних тапочках», радио входило в каждый дом с мелодиями и словами, способными растопить любое окаменевшее сердце:

Снова замерло все до рассвета,

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,

Только слышно – на улице где-то

Одинокая бродит гармонь…

Особенно нравились песни на стихи Фатьянова. Слова простые, как девичье дыхание на крепком мужском плече, а сколько волнующего смысла! Они прокалывали душу чувством сопричастности к этой прекрасной жизни, наполняя ее надеждами на будущее, одухотворенной, прежде всего, ожиданием любви. Вслушиваясь в музыку ясных и таких понятных слов, всякий человек искал и находил в них что-то свое, сокровенное, родное, близкое только ему одному:

В городском саду играет

Духовой оркестр.

На скамейке, где сидишь ты,

Нет свободных мест.

Оттого, что пахнет липа

Иль роса блестит,

От тебя, такой красивой,

Глаз не отвести…

Мне и сейчас кажется, что даже в самом имени Алексея Фатьянова была скрыта какая-то тайна звуков, словно их воспроизводила некая магия, сошедшая с небес, способная без труда проникать в суть вечного любовного романа мужчины и женщины:

Мне б тебя сравнить бы надо

С песней соловьиною,

С тихим утром, майским садом,

С тонкою рябиною… –

задумчиво пощипывая гитару, пел сверхпопулярный в те времена Марк Бернес. Он пел это во второй серии фильма «Большая жизнь», снятого после войны в продолжение первой, очень удачной картины, где заблистал всеми гранями бесценный дар Петра Алейникова, угадавшего образ этакого симпатичного трудяги, бесшабашного, в меру ироничного и бесконечно надёжного друга.

А вот со второй серией не получилось. Фильм по указанию ЦК изругали, песню объявили кабацкой, Бернеса напугали (хотя популярные деятели «кукиш» «в кармане» и прятали, но ЦК боялись почти смертельно). Уже много позже я узнал, что в какой-то степени Леша Фатьянов сам подтолкнул к таким выводам. В отличие от своих стихов, струящихся, как лесной ручей по луговой осоке, в жизни он был человек широкий, громкий и в шумности своей часто не знавший пределов. Он был воистину народный буян, нередко бунтарь, огромный, громогласный, публично плевавший на чопорные порядки, царившие в Союзе писателей. Лешу пытались ставить на место. В летописи этой довольно мрачной организации не было другого человека, которого бы так много раз исключали. Правда, потом принимали обратно. Не возвращать было нельзя, просто невозможно, потому что Леша, поцелованный Богом, был украшением русской песенной культуры, может быть, ее самой крупной драгоценностью, этаким необработанным алмазом, вроде легендарного «Шаха», которым персидский венценосец откупился от гнева русского императора за убийство Грибоедова. Стоило диктору радио произнести:

– Музыка Соловьева-Седого, стихи Фатьянова, «Соловьи», – как даже в нашем борзинском «бунгало» устанавливалась тишина до осторожного тиканья старого будильника:

Майскими короткими ночами,

Отгремев, закончились бои,

Где же вы теперь, друзья-однополчане,

Боевые спутники мои… –

растекалось из радиоэфира по всей стране…

Мой суровый отец, ни разу не отвернувший от смертельных опасностей жестокого века, зимой сорок второго чудом не растерзанный в свирепой бомбежке станции Бологое, куда фронтовые железнодорожники подтаскивали грузы для осажденного Ленинграда, одиноко доживал жизнь на пашковской окраине Краснодара. Когда звучала эта песня, отворачивался к окну и плакал…

Сколько таких слез было пролито старыми солдатами, даже в страшном сне не представлявшими, что на родной земле, которую они отстояли, лишившись всего – родных, дома, очага, рук, ног, ребер, зубов – наступят времена, когда на «перестроечных» Арбатах будут продавать их боевые награды алчные, ничего не опасавшиеся «пауки».

Мне до сих пор загадочно, что свело их в дуэт, давший результат воистину сказочной творческой силы, таких разных – ленинградца Соловьева под псевдонимом «Седой» и москвича Фатьянова по имени Алеша. Василий Павлович Соловьев-Седой, гениальный композитор, любимец народа и (что важно!) партии и правительства, в той жизни был прекрасно благоустроен. Он и депутат, и делегат, и лауреат, и народный артист СССР, наконец, Герой Соцтруда, а главное, к чему бы ни притронулся, все превращалось в заслуженный успех – одни легендарные «Подмосковные вечера» чего стоят! Солидный, немногословный, когда надо, официально важный, неторопливый, знавший себе цену, он всегда и везде источал житейскую уверенность, украшенную стабильным благорасположением властей, от Сталина до позднего Брежнева. Не случайно лет тридцать возглавлял ленинградскую композиторскую организацию, и что особенно приметно – всегда, всюду и для всех без исключения – Василий Павлович!

А вот Фатьянов очень редко бывал Алексеем Ивановичем. Чаще Леха, Лешка, Леша, в лучшем случае – Алексей, дерзкий весельчак, душа компании, легко возбудимый балагур, с немыслимым диапазоном человеческой живости, от обнимания с малознакомым человеком до мордобития такого же. Однажды в поезде подрался с каким-то генералом, тот в чем-то проявил неучтивость к поэзии. Люди, близко знавшие Алексея Фатьянова, утверждали, что он принадлежал к ярко выраженному русскому архетипу неуемного творца, который если пел – то громче всех, если угощал – то всех подряд, коли любил – то обязательно на уровне обожествления, а ежели не любил – то до крайних определений и даже рукоприкладства.

В отличие от Соловьева, подслеповатого коротконогого толстячка, Леша был высок, красив, с широкой белозубой улыбкой, густой каштановой гривой, да вот в жизни ни одно из этих качеств особого благоуспеха ему не принесло, за исключением женщин, которые влюблялись в неукротимого Лешку с мимолетного взгляда, хотя предан был только одной – своей жене Галине, тоже очень красивой, но удивительно терпеливой, способной вынести все: и радость, и горе со своим неуемным мужем.

Милиция нередко крутила ему руки как отпетому хулигану. Однажды благодарный Союз композиторов (в отличие от неблагодарного Союза писателей) решил в честь популярного поэта-песенника устроить большой праздничный фестиваль. Для этой цели выбрали город Владимир, возле которого в маленькой деревне (Малое Петрино) родился юбиляр. Растроганный Алексей приехал на сутки раньше, но на вокзале с кем-то повздорил, словом и даже действием обидел местных милиционеров, и после короткого сидения в железной клетке получил очередные пятнадцать суток. Утром следующего дня, плача навзрыд, подметал привокзальную площадь, а мимо шли приехавшие на «фатьяновский» фестиваль известные всей стране люди. Им и в голову не могло взбрести, что в дальнем углу, в лохматой гурьбе пьяниц и дебоширов, беззвучно взывает (конвой кричать запрещал) виновник торжества.

Всесильные, особенно из Союза писателей, его недолюбливали. А за что любить? За прямоту оценок и публичное их озвучивание в любой аудитории? Кому понравится?

Как-то исключенный в который раз и в связи с этим публично униженный бухгалтерской челядью лишением оговоренной путевки в писательский дом отдыха в Коктебеле, Фатьянов решил поехать туда «дикарем». Деваться некуда, всю зиму обещал жене и детям отдых на море! Каким-то образом удалось устроиться, но предупредили, что руководитель Союза писателей России, многоуважаемый Сергей Владимирович Михалков, не только издал распоряжение – в писательскую столовую в шортах не пускать, но и лично это дело контролирует.

– А это он видел? – дерзко ответил Фатьянов, показав то, что обычно в таких случаях показывают, и принципиально, на глазах у всех, стал ходить в трусах и майке всюду, загорелый, уверенный, демонстративно радостный, благо столовая находилась прямо на раскаленном солнцем берегу.

Конечно же, Соловьева-Седого и Фатьянова свел только талант, безмерный, всесокрушающий дар, включая даже несокрушимую российскую зависть. Подлинный талант, самой высокой пробы, свободный от алчной выгоды, расчета на чье-то благорасположение, просторный, широкий, как море, которое оба любили без памяти, вне зависимости от названия – Черное, Белое, Балтийское…

По-честному говоря, ни Василия Павловича, ни тем более Алексея никогда не волновала показная рабская покорность, столь свойственная многим, поэтому и по сегодняшний день так крепко держат сердца простые, но пронзительные слова, положенные на замечательную музыку:

Не знаю слов я боле,

Судьбу свою храня,

Три года ты мне снилась,

А встретилась вчера…

Фатьянов, как и положено разудалому русскому поэту, умер рано, в сорок лет. Умер от разрыва аорты. Скоро исполнится полвека, как его нет. Думаю, эту дату вспомнят, если не официально, то хотя бы самой последней песней, которая, так же как и многие фатьяновские песни, вызывает слезы у любых поколений. Помните, как задушевно ее пел незабвенный Коля Рыбников в фильме «Весна на Заречной улице»:

Когда весна придёт, не знаю.

Пройдут дожди, сойдут снега,

Но ты мне, улица родная,

И в непогоду дорога…

Я не устаю удивляться мистическим проявлениям, связанным с песенным наследием советских композиторов, по растоптанным следам которого, вздымая пыль и источая вонь, мчится нынче попсовая «конница», пострашнее, чем кривоногая монгольская орда, скакавшая когда-то по выжженным русским землям. Только табунное ржание, сопли-вопли да похотливое гиканье с утра до ночи звучат в эфире над согнутой в дугу страной.

Кубанью когда-то управлял первый секретарь крайкома партии Григорий Сергеевич Золотухин. Очень строгий был руководитель, улыбался редко, а когда и улыбался, то становилось не менее жутковато, особенно «крапивному семени», чиновникам и чиновницам, которых Золотухин гонял нещадно. Так вот, покойный Витя Салошенко, красавец, баянист, певун, руководитель краевого комсомола, мне рассказывал, что любил на досуге Григорий Сергеевич напевать вполголоса хорошие песни, особенно уважал «Катюшу». Пел неплохо, с чувством.

– Песня эта, – добавлял растроганно, – как добрая память, обо всем расскажет. А музыка какая! – добавлял восхищенно, ломая всякое представление о суровости своего характера.

А теперь судите, в чем мистика? Был я недавно на Новодевичьем кладбище, российском национальном погосте. Случайно наткнулся на могилу Золотухина, закончившего земной путь (слава Богу, ещё до «перестройки») в должности министра заготовок, то есть продовольствия. Перевел взгляд, а рядом Матвей Блантер, автор «Катюши». Мороз по коже от таких пересечений! Видимо, тому, кто высоко, так угодно было. В нашем мире, как утверждают пастыри, ничего случайного нет и никогда не было. Крест свой несем заслуженно!

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!