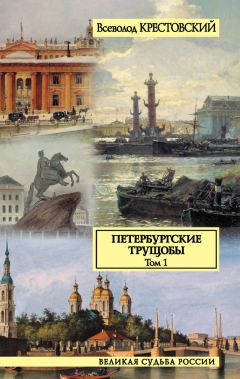

Текст книги "Петербургские трущобы. Том 1"

Автор книги: Всеволод Крестовский

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 49 страниц)

Х

ГОЛОВУ НА РУКОМОЙНИК

– Сею, вею, руки грею, чисто брею – не потею! – с припляской, потирая ладони, ворвался Гречка в заднюю комнату Сухаревки, где вчерашний день происходило секретное совещание с патриархом Провом Викулычем во время ланкастерского обучения звонков.

– Что звякало-то разнуздал?[213]213

Что язык-то распустил?

[Закрыть] Чему обрадовался? – степенно покачал головой владыка. – «Помни день субботний», сказано!

– Ну, уж ты, ваше степенство, проповеди-то отложи до завтрева; ноне клей[214]214

Воровское дело.

[Закрыть] есть! Я про дело повестить пришел, – возразил ему Гречка, подавая руку Зеленькову и Фомушке, которые в этой уединенной комнате, вместе с советчиком-патриархом, поджидали его прихода.

– От двурушника, что ли? – обратился к нему блаженный.

– Оттоль-таки прямо и прихрял[215]215

Приехал. Хрять – ехать.

[Закрыть]! Все как есть, по совету его степенства, исполнил: дети, мол, помирают, примите жилетку в заклад! – рапортовал Гречка.

– Стало быть, по патриаршему изволению и благо ти есть! – заметил Фомушка.

– Прижался в сенях, смотрю – женщина какая-то идет к нему, значит, прошла, а я себе жду, – продолжал рыжий. – Глядь, через мало времени выходит все та же самая женщина. Сама идет, а сама плачет, ну вот навзрыд рыдает, просто сердцу невтерпеж… Ах ты псира[216]216

Собака.

[Закрыть], думаю, старая! при древности-то лет да народ эдак-то грабить!

И столь мне стало это обидно, что, думаю себе, не будет же тебе, голубчику, спуску! и сейчас поднялся наверх.

Гречка стал сообщать компании свои дальнейшие действия и наблюдения, и компания вполне одобрила столь блистательно исполненную им миссию.

– Только вот что, братцы! Все бы оно было рахманно[217]217

Прекрасно.

[Закрыть], да в одном яман[218]218

Скверно.

[Закрыть] выходит – загвоздка есть! – прицмокнул языком рассказчик. – Старик шишку-то[219]219

Шишка – портмоне, мешок, киса, чемоданчик, где хранятся деньги.

[Закрыть] на себе ведь носит, поясом она у него сделана, при теле лежит. Как быть-то тут?

– Нелады, барин![220]220

Нехорошо, товарищ!

[Закрыть] – озабоченно отозвался блаженный. – Бабки, стало быть, финажками так в ем и набиты? Умен, бестия: боится, чтоб не сворочили, при себе содержит… Нешто бы на шарап[221]221

Бабки – деньги, финажки – ассигнации, сворочить – один из синонимов, выражающих слово красть; брать на шарап – приступом, грудь на грудь, на ypa!

[Закрыть] взять? – предложил он после минутного раздумья.

– Не дело, сват, городишь, – заметил на это благоразумный Викулыч. – С шарапом недолго и облопаться да за буграми сгореть[222]222

Попасться да в Сибири пропасть. Идти за бугры или просто за бугры (то есть за Уральский хребет) – значит в Сибирь.

[Закрыть]. Лучше пообождать да попридержаться – потиху, посладку выследить зверя, а там – и пользуйся.

– А не лучше ль бы поживее? Приткнуть[223]223

Приткнуть – убить, лишить жизни вообще. Фомка – небольшой железный ломик для сворачиванья замков, засовов, а также и для обороны.

[Закрыть] чем ни попало – и баста!.. У меня фомка востер!.. – похвалился Гречка.

– Лады![224]224

Идет! дело! хорошо!

[Закрыть] – согласился блаженный. – По крайности дело потише обойдется, и расправа короче.

При этих словах Иван Иванович Зеленьков, догадавшийся, в чем заключается смысл последнего предложения Гречки, невольно вздрогнул и изменился в лице.

– Слаба![225]225

Восклицание, выражающее укор в трусости и малодушии.

[Закрыть] — прищурясь глазом, кивнул на него блаженный, сразу заметивший эту внезапную бледность. – Что ж, брате мой, это уж не дело! По-нашему – взялся за гуж, не говори, что не дюж, товарищества не рушь и от дела не отступай.

– Правильно! – подтвердил Гречка. – Думали варганить так, а выходит эдак; стало быть, Божья воля такая, чтоб быть тому делу, и как есть ты наш товарищ, так с обчеством соглашайся.

– Да что тут долго толковать! – перебил блаженный. – Именем Господним благослови, отче, хорошее дело вершать – лиходеев вниз по матушке спущать! – отнесся он к Викулычу, подставляя как бы под благословение свою руку.

Пров медленно поднялся с места и отрицательно покачал головою.

– Нет, судари мои! – сказал он решительно. – На экое дело нет вам моего благословения: это уж уголовщиной называется – дело мокрое[226]226

Мокро – опасно.

[Закрыть], смертоубийство есть.

– Да ведь мы все ему же как бы получше, поспособнее хотим, – оправдывался рыжий, – потому, ежели обокрасть его, все равно с тоски повесится, руку на себя наложит; без капиталу ему – ровно что не жить.

– А мы ему же в облегчение, – поддакнул Фомушка, – от великого греха душу его стариковскую слободим да еще мученический венец прияти сподобим; по крайности, кончина праведная.

– Уж быть тебе, кощуну эдакому, быть кончену Кирюшкиной кобыле[227]227

Кирюшкой, как известно уже читателю, звался один из петербургских палачей, который на мошенническом argot оставил после себя это слово в наследство палачам как общее нарицательное имя. Кирюшкина кобыла – инструмент, на котором наказывали плетьми.

[Закрыть], попомни мое слово! – постучал пальцем о край стола Викулыч. – И благодарности мне своей не несите: не надо мне, не хочу я с крови благодарность принимать; и не знаю я вас совсем, и про дело ваше не слышал, советов я вам не давал никаких – слышите?

– Это – как вашей милости угодно будет, мы и втроем повершим, а за вами уж будем благонадежны, не прозвоните, коли ничего не знаете – это верно! – сказал Гречка, запирая двери за ушедшим Викулычем.

– Как же вершать-то станем? Кто да кто? – совещался Фомушка, относясь к обоим сотоварищам.

– Я и один покончу, дело нетрудное, – вызвался Гречка. – Барахтаться, чай, не будет, потому – стар человек.

– Да ведь впервой, поди-ка?

– Что ж, что впервой? Когда ж нибудь привыкать-то надо! Авось граблюха[228]228

Граблюха – рука.

[Закрыть] не дрогнет…

– Так надо бы поcкорей, не по тяжелой почте, а со штафетой бы отправить.

– Чего тут проклажаться – послезавтра утром раненько, часов эдак в шесть, и порешу.

– А чем полагаешь решить-то? – полюбопытствовал блаженный.

– На храпок. Взять его за горлец да дослать штуку под душец, чтобы он, значит, не кричал «к покрову!». Голову на рукомойник – самое вольготное будет[229]229

Взять его за горло да пырнуть ножом (в горло, под сердце, под ложечку – все это называется душец), чтобы он не кричал «караул». Голову на рукомойник – зарезать; выражение, принадлежащее собственно к тюремному argot, употребляется преимущественно мошенниками опытными, прошедшими универсальный курс высшей школы в камерах «Литовского замка». На храпок – выражается насильственное действие на горло жертвы, то есть если при грабеже или убийстве стянут горло, чтобы в первом случае – затруднять крик, во втором – задушить. Маневр производится посредством трех пальцев через давление на переднюю часть горла (в боковые стенки так называемого адамова яблока).

[Закрыть], – завершил Гречка, очень выразительно махнув себя поперек горла указательным пальцем.

XI

ФИГА

Условились так, что Гречка один отправится на дело, покончит кухарку и старика, заберет все наличные деньги и все драгоценности, которые могут быть удобно запрятаны за голенища и в карманы; мехов же и тому подобного «крупного товару» забирать не станет, чтобы не возбудить в ком-либо разных подозрений, и с награбленным добром явится в Сухаревку, в известную уже непроходную отдельную комнату, где его будут поджидать Фомушка с Зеленьковым и где, при замкнутых дверях, произойдет полюбовный дележ. Сговорившись таким образом, товарищи расстались.

Два человека уходили из Сухаревки в совершенно противоположном настроении духа и мысли.

«Коево черта я стану делиться? Из-за чего? – размышлял Гречка, направляясь в ночлежные Вяземского дома. – Один дело работить стану, один, пожалуй, миноги жрать, а с ними делись!.. Нет, брат, дудки! Шалишь, кума, в Саксонии не бывала. С большим капиталом от судей праведных отделаемся – как не отделаться нашему брату? иным же удается; а ежели и нет, так по крайности знаешь, что за себя варганил, за себя и конфуз принимаешь… все ж не так обидно… Коли клево сойдет – лататы зададим: ты прощай, значит, распрекрасная матерь Рассея. Морген-фри, нос утри! А вы, ребята теплые, сидите в Сухаревке – дожидайтесь! – так вот сейчас я к вам взял да и пришел! Как же!» – И Гречка, махнув рукою, очень выразительно свистнул.

А Иван Иванович сильно волновался и беспокоился. Убить человека – не то что обокрасть… Стало быть, очень опасное дело, если сам патриарх возмутился и от благодарности даже отказался… А кнут? А Сибирь? Ивана Ивановича колотила нервная дрожь: в каждом проходящем сзади его человеке он подозревал погоню; думалось ему, что их подслушали и теперь догоняют, схватывают, тащат в тюрьму, – и он ускорял шаги, торопясь поскорее убраться от мест, близких к Сенной площади, стараясь незаметнее затереться в уличной толпе, а сам поминутно все оглядывался, ежился и вздрагивал каждый раз, когда опережавший прохожий невзначай задевал его рукавом или локтем. Для бодрости он зашел в кабачок и порядочно выпил; но бодрость к нему не возвращалась. В страшнейшей ажитации, словно бы преступление уже было совершено, закутался он с головой в одеяло и чутко прислушивался к каждому звуку на дворе, к случайному шлепанью чьих-то шагов, к стуку соседних дверей – и все ждал, что его сейчас арестуют. Охотно соглашаясь принять пассивное участие в воровстве, он ужасался мысли об убийстве.

Замечателен факт, что многие мошенники, считая простое воровство ровно ни во что, признавая его либо средством к пропитанию, либо похваляясь им как удалью, с отвращением говорят об убийстве и убийцах – «потому тут кровь: она вопиет, и в душе человеческой один токмо Бог волен и повинен». Такое настроение мыслей, сколько мне удавалось заметить, господствует по большей части у мошенников, не успевших еще побывать в тюрьме, ибо мошенник до тюрьмы и тот же мошенник после тюрьмы – два совершенно различных человека, и для этого последнего убийство уже является делом очень простым и обыкновенным, как факт удали или кратчайший путь к поживе. Так цивилизует мошенника наша тюрьма. И в этом нет ровно ничего мудреного, потому что тут уже человек приходит в непосредственное и постоянное соприкосновение с самыми закоренелыми злодеями. Впрочем, об этом предмете и подробнее, и нагляднее читатель узнает впоследствии.

Наконец Иван Иванович заснул. Но и во сне ему не легче было. Все эти брючки и фрачки, все эти пальто с искрой, о которых он столь сладостно мечтал, представлялись ему забрызганными кровью. «Вот это на фрачке – Морденкина кровь, а на жилетке – кухаркина, а это ваша собственная, Иван Иванович господин Зеленьков», – говорит ему квартальный надзиратель. И видит Иван Иванович, что везут его, раба Божьего, на колеснице высокой, со почетом великим, – к Смольному затылком[230]230

Ехать на фортунке к Смольному затылком – означает позорный поезд на Конную площадь к эшафоту.

[Закрыть]; Кирюшка в красной кумачовой рубахе низкий поклон ему отдает: «Пожалуй, мол, Иван Иванович господин Зеленьков, к нам на эшафот, на нашей кобылке поездить, наших миног покушать, да не позволите ли нам ваше тело бело порушить?» И трясет Ивана Ивановича злая лихоманка; чувствует он, как ему руки-ноги да шею под загривком крепкими ремнями перетягивают, как его палачи кренделем перегнули да тонкую белую сорочку пополам разодрали… И редко-редко, размеренно стукает сердчишко Ивана Ивановича, словно помирать собирается… Вынул Кирюшка из мешка красное кнутовище, и слышит Иван Иванович, как зловеще посвистывает что-то на воздухе: это, значит, Кирюшка плетью играет, руку свою разминает, изловчается да пробует, форсисто ли пробирать будет. А сердчишко Ивана Ивановича все тише да реже екает. Ничего-то глазами своими не видит он, только слышит, что молодецки разошелся по эшафоту собачий сын Кирюшка и зычным голосом кричит ему: «Бер-регись! Ожгу!» – сердце Ивана Ивановича перестало биться, замерло – словно бы висело оно там, внутри, на одной тонкой ниточке, и эта ниточка вдруг порвалась…

Он проснулся в ужасе, весь в холодном поту.

– Господи! спаси и помилуй всяку душу живую! – крестясь, прошептал он трепещущими губами. – Нет, баста! будет уж такую муку мученскую терпеть!

Глянул Иван Иванович в окошко – на дворе еле-еле свет начинает брезжиться… На какой-то колокольне часы пробили шесть. «Ровно через сутки покончат его, сердечного… человека зарежут», – подумал он и при этой мысли снова задрожал всем телом.

Иван Иванович скорехонько вскочил с постели, оделся и, трижды перекрестясь, вышел со двора.

Теперь уж он знал, как ему быть и что надо делать.

Бывали ли вы когда-нибудь рано утром в конторе квартального надзирателя? Помещается она по большей части в надворных флигелях, подыматься в нее надобно по черной лестнице – а уж известно, что такое у нас в Петербурге эти черные лестницы! Входите вы в темную прихожую, меблированную одним только кривым табуретом либо скамьей да длинным крашеным ларем, на котором в бесцеремонной позе дремлет вестовой, какой-нибудь Максим Черных или Хома Перерепенко; во время же бдения этого Черныха или Перерепенку можно застать обыкновенно либо за крошкой махорки, либо за портняженьем над старыми заплатами к старому мундиру. Следующая комната уже называется конторой. За двумя или тремя покрытыми клеенкой столами сидят в потертых сюртуках, а иногда во фраках три-четыре «чиновника». Подбородки небритые, голоса хриплые, физиономии помятые – надо полагать, с перепою да с недосыпу, и украшены эти физиономии по большей части усами, в знак партикулярности, ибо владельцы этих усов занимаются здесь письмоводством приватно, то есть по найму. Двое из небритых субъектов занимаются за паспортным столом, заваленным отметками, контрамарками, плакатами и медяками. Один субъект с серьезно нахмуренной физиономией (опохмелиться хочется!) очевидно напущает на себя важности, ибо он «прописывает пачпорта» и под командой у него состоит целая когорта дворников в шерстяных полосатых фуфайках, с рассыльными книгами в руках. Другой субъект – физиономия меланхолическая – занимается копченьем казенной печати над сальным огарком; он, очевидно, под началом у первого, который небрежно и молча, с начальственно-недовольным видом швыряет ему бумагу за бумагой для прикладки полицейских печатей. Другой стол ведет «входящие и исходящие»; за третьим помещается красноносый письмоводитель, постоянно почему-то одержимый флюсом и потому подвязанный белым платком; он один, по преимуществу, имеет право входа в кабинет самого квартального надзирателя. Обстановка этого кабинета обыкновенно полуофициальная, полусемейная: старые стенные часы в длинном футляре, план города С.-Петербурга, на первой стене – портрет царствующей особы; наконец, посредине комнаты – письменный стол с изящною чернильницей (контора довольствуется оловянными или просто баночками); на столе – «Свод полицейских постановлений» довершает обстановку официальную. Обстановка неофициальная заключается в мягком диване и мягких креслах, в каком-нибудь простеночном зеркале, у которого на столике стоит под стеклянным колпаком какой-нибудь солдатик из папье-маше, с ружьем на караул да в литографированном портрете той особы, которая временно находится во главе городской администрации. Этот портрет имеет целью свидетельствовать о добрых чувствах подчиненности квартального надзирателя, и потому с переменой особ переменяются и портреты.

Немного ранее восьми часов утра в прихожую конторы начинают набиваться разные народы. Хома Перерепенко так уж и не подметает полов – «потому, нехай им бис! все едино загыдят!». Вот привалила целая артель мужиков разбираться с маслянистым, плотным подрядчиком и в ожидании этой разборки целые два часа неутомимо переругивается и считается с ним. Вот два плюгавых полицейских солдата привели «честную компанию» всякого пола и возраста, звания и состояния: тут и нищие, забранные на улице, и пьяницы-пропойцы, подобранные на панели, и «буяны» со скрученными назад руками, и мазурики, несколько деликатнее связанные попарно «шелковым шнурочком» повыше локтя. Тут и немецкий мастер Шмидт с своим подмастерьем Слезкиным: Шмидт, как некую святыню, держит в руках клок собственных волос – доказательство его побоища с «русски свин» Слезкиным, а «русски свин» всей пятерней старается побольше размазать рожу свою кровью – «чтоб оно супротив немца чувствительнее было». Тут же зачем-то появилось и некое погибшее, но скверное созданье в раздувном кринолине; и мещанка Перемыкина поближе к дверям конторы протискивается, всхлипывая нарочно погромче, все для того же, чтобы до сердца начальства пронять, потому – пришла она просить и «жалиться» на своего благоверного, что нисколько он ее, тигра эдакая, не почитает, а только все пьянствует и эва каких фонарев под глазами настроил, индо раздушил да расплющил всю, и потому надо, чтобы начальство наше милостивое в части отпороло его, пса эково!.. При этом она всем и каждому очень пространно повествует о своем горе несообразном. Один за другим появляются красивые городовые в касках и молодцевато проходят «с рапортициями» в самую контору. Тут же, наконец, присутствует и Иван Иванович Зеленьков, забравшийся сюда с самого раннего утра, к сильному неудовольствию заспанного Перерепенки. Иван Иванович, с выражением гнетущей мысли в лице, нетерпеливо и озабоченно похаживает от угла до угла передней. Он просил, умаливал и давал четвертак на чай Перерепенке, чтобы тот разбудил надзирателя «по самоэкстренному делу», но Хома Перерепенко оставался стоически непреклонен, потому – «их благородье почиваты зволят, бо поздно поляглы, и нэма у свити ни якого такого дила, щобы треба було взбудыты ихню мылость». Так Иван Иванович ничего с ним и не поделал; но Гермес надзирательской прихожей, умилостивленный зеленьковским четвертаком, особо доложил об Иване Ивановиче «их благородию», когда «оно зволыло проснуться».

Надзиратель – лет пятидесяти, плотный и полный мужчина высокого роста, с густыми черными бровями и сивыми волосами, которые у него были острижены под гребенку, с осанкой выпускного сокола – восседал в большом кресле за своим письменным столом. На нем были надеты персидский халат и бухарские сапоги. Пар от пуншевого стакана и дым «Жукова», испускаемый из длинного черешневого чубука, наполняли комнату особенным благоуханием. Надзиратель имел очень умный, пристальный и проницательный взгляд, носил бакенбарды по моде двадцатых годов, то есть колбасиками, кончавшими протяжение свое неподалеку от носа, говорил густым басом, по утрам очень много, очень долго и хрипло откашливался и поминутно отплевывался.

С известной уже и столь идущей к нему осанкой встретил он робко вошедшего в кабинет Зеленькова.

– Ты зачем? – бархатно прозвучал его густейший бас.

– По самоэкстренному делу, ваше скородие… секрет-с… Прикажите припереть дверцы-с…

– А ты не пьян?

– Помилуйте-с… могу ли предстать не соответственно…

– То-то, брат! Пьянство есть мать всех пороков!.. Притвори двери да сказывай скорей, какое там у тебя дело.

– Большое-с дело, ваше скородие… С одного слова и не скажешь: очинно уж оно экстренное.

– Да ты не чертомель, а говори толком, не то в кутузку велю упрятать!

– Вся ваша воля есть надо мной… Злоумышление открыть вашей милости явился…

– А… стало быть, опять в сыщики по-старому хочешь? в фигарисы каплюжные?

– Что ж, это самое разлюбезное для меня дело! – ободрился Зеленьков. – Однажды уж мы своей персоной послужили вашему скородию в разыскной части, и преотменно-с, так что и по сей момент никто из воров не догадался – право.

– А ведь ты, брат, сам тоже мошенник?

– Мошенники-с, – ухмыльнулся, заигрывая, Зеленьков.

– И большой руки мошенник?

– Никак нет-с, ваше скородие, шутить изволите: мы в крупную не ходим, а больше все по мелочи размениваемся; с мошенниками – точно что мошенник, а с благородными – благородный человек… Я – хороший человек, ваше скородие: за меня вельможи подписку дадут, – прибавил Зеленьков, окончательно уже ободрившись и вступив в свою всегдашнюю колею.

– Да ты кто такой сам по себе-то? – шутил надзиратель, смерть любивший, как выражался он, «балагурить с подлым народом».

– Я-то-с?.. Я – природный лакей: я тычками взращен! – с гордостью и сознанием собственного достоинства ответил Иван Иванович.

– Дело!.. Ну, так сказывай, какое злоумышление у тебя?

Иван Иванович многозначительно ухмыльнулся, крякнул, провел рукой по волосам и начал вполне таинственным тоном:

– Бымши приглашен я известными мне людьми к убийству человека-с, и мне блеснула эта мысль, чтобы разведать и донести вашему скородию…

– И ты не брешешь, песий сын?

– Зачем брехать-с?.. Я – человек махонький: мне только руки назад – вот я и готов. А убивство, изволите ли видеть, сочиняется над Морденкой, – еще таинственнее прибавил Зеленьков, – изволите знать-с?..

– Знаю… Губа-то у вас не дура – разумеете тоже, где раки зимуют…

– Это точно-с, потому – какой же уж это и мошенник, у которого губа дура, так что и рака от таракана не отличить!

– А уж будто ты, в душе, так и отказался? Кушик-то ведь, брат, недурен? Поди, чай, просто-напросто струсил? а?

Зеленьков вздрогнул и на минуту смешался. Сокол смотрел на него в упор и затрогивал самые сокровенные, действительные мотивы его души.

– Ну вот, так и есть! По глазам уж вижу, что из трусости фигой[231]231

Фига, подлипало, фигарис – шпион, сыщик, иногда – доносчик.

[Закрыть] стал! – и надзиратель, в свою очередь заигрывая с Зеленьковым, с усмешкой погрозил пальцем.

Иван Иванович опять ободрился.

– Помилосердствуйте-с, ваше скородие, – отбояривался он, – кабы это еще обворовать – ну, совсем другое дело, оно куда бы ни шло… а то убивство – как можно!.. деликатность не позволяет… Ни разу со мной эдакого конфузу не случалось, и при всем-с том за такой проступок страшному ведь суду подвергаешься.

– Так, господин философ, так!.. Ну, так сказывай, фига, как и чем его приткнуть намереваетесь – верно, насчет убоины да свежанины? а?

– Так точно-с, ваше скородие, проницательно угадать изволили! Так точно-с, потому, значит, голову на рукомойник, – ухмылялся господин Зеленьков, гнусненько подлещаясь к выпускному соколу. – Да позвольте, уж я лучше расскажу вам все, как есть, по порядку, – предложил он, – только вы, ваше скородие, одолжите мне на полштоф, и как я, значит, надрызгаюсь дотоле, что в градус войду, так вы явите уж такую Божескую милость, прикажите сержантам немедленно подобрать меня на пришпехте и сволочить в часть, в сибирку, за буйство, примерно, и безобразие, потому, значит, чтобы пригласители мои на меня никакого подозрения не держали, а то – в супротивном случае – живота решат; как пить дадут – решат, ваше скородие!.. Одолжите стремчатовый[232]232

Трехрублевый.

[Закрыть].

И ощутив в руке своей просимую сумму, Иван Иванович, совершенно уже успокоенный, приступил к своему обстоятельному рассказу.