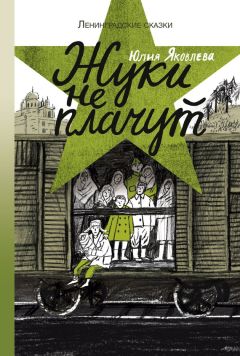

Текст книги "Жуки не плачут"

Автор книги: Юлия Яковлева

Жанр: Детские приключения, Детские книги

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Юлия Яковлева

Жуки не плачут

Глава 1

Крик ткнул между лопаток.

– Шапка! Эй, Шапка!

Голос у Бурмистрова был гадкий, как у взрослого. Пах табаком и таким, что лучше не знать. Следом ударил гогот.

– У тебя там под шапкой что, рога? – начал обычную программу Бурмистров. – Давай, сними, покажи разик.

– Идем быстрее, – попросил Бобка. Хотя Шурка и так прибавил шагу.

– Ты что, лысый?

Слышно было, что шаги позади тоже зашаркали, застучали чаще.

Мимо летели назад низенькие деревянные дома, приподнимали свои кудрявые резные брови. В окна глядели безразлично коты и герань.

– Не беги, – шепнул Шурка. И опять дернул Бобку за руку. – Не гляди на них.

Главное правило ленинградской драки: не показывай, что ты – еда.

В Репейске оно тоже годилось.

– Не оборачивайся.

Потянулся мимо зеленый дым палисадника. В нем еще можно было пересчитать черные стволы. Еще можно разглядеть в кронах черные колючие комочки – птичьи гнезда. Но некогда.

Бобка спиной слушал шаги. Ноги сами просились в бег.

– Шапка! Зачем тебе шапка? Дай шапку поносить, – кривлялся Бурмистров.

– Не даст. Уймись уже, – раздался голос. Насмешливый и слегка усталый.

По голосу – мальчик. Дети так не разговаривают, удивился Бобка; преследователи, похоже, тоже. Лопот шагов наткнулся на эти слова, как на стеклянный щит.

– Че-го-о? – потянул Бурмистров.

Шурка велел не глядеть, поэтому Бобка успел заметить только аккуратно расчесанные кудрявые волосы – пробор будто начерчен.

– Тебя что, корова лизала? – показал пальцем Бурмистров. Аккуратный пробор удивил и его. Бобка понадеялся, что отвлек от них. Но нет.

– Пусть он шапку снимет, – запищал Бурмистров, изображая маленького. Как ножом по стеклу. У Бобки мороз продрал по коже.

– Дай шапку, – хныкал Бурмистров. – У меня ухи мерзнут.

– Тебе не надо, – спокойно оборвал незнакомый мальчик. – А ему нужна. Она от блеска его мыслей защищает глаза простых смертных, имбецил.

Бурмистров ничего не понял.

Свита загоготала, хотя тоже не поняла ничего.

Последнее слово было таким богатым, что Бобка его даже не запомнил. Из древнегреческих мифов, наверное, что-то вроде Ахилла. Мифы Бобке нравились. Бурмистрову, наверное, тоже. Он отстал.

Уж Ахилла-то Бурмистров наверняка знал. Он в каждом классе сидел по два года.

Свернули за угол. Здесь уже было полно прохожих. Поблизости шумел рынок. Громыхали телеги.

Мимо простукала палочкой старуха. Яркая черная тень повторяла все движения: день был пыльный, солнечный, теплый. Старуха покосилась на Шуркину шапку. Но не сказала ничего. У самой на голове какая-то фетровая кастрюля. А прохожие подставляли солнцу темечки, косы, лысины, банты. Бобка чувствовал макушкой его невесомую горячую ладонь. Ветер шевелил волосы на затылке – все не мог решить, как уложить. Шапка торчала как обгорелый пень. Бобке вдруг стало стыдно за брата. Чего он, в самом деле? Но Шурка заговорил сам:

– Видишь. Я же тебе говорил. Это как с бродячими собаками.

Шаги обоих опять дышали ровно и мерно, коты в окнах казались фарфоровыми. Голос у брата был спокойный.

– Главное – не оборачиваться. Не останавливаться. Не смотреть им в глаза.

– Дак а письмо-то старое, – удивилась Луша, работая локтями.

Письмо и правда было давним. Снег тогда еще был молодым и сильным. С тех пор писем от Вали большого не было.

Из-под красных Лушиных рук ползла мыльная пена. Как снег, что остался только в грязных кучах, которые таяли к началу лета.

– Ну и что, – не отставал Бобка.

Писал Валя большой все равно интересно. Про войну, про окопы, про пушки, про лошадей, про полевую кухню, про старшину Бородина, про командира Кольцова, про много всего разного.

Из выдвинутого ящика комода мелькали красные ручки. Валя маленький проснулся, но не заорал, как обычно, – приглашал поиграть. Бобка даже не глядел.

Казалось, он пялится на поверхность стола. Старого, чисто выскобленного. И совершенно пустого.

Нет, не пустого. Рожа была та еще. Глазки-шарики. Рот не рот, а пилочки с зубчиками. Щеки и лоб как щитки. Вот бы сюда настоящее увеличительное стекло! Лупу с ручкой, как у Шерлока Холмса. А так все, что он знал с научной точностью, это что длина жука – полтора сантиметра с хвостиком. Маленькие деления означали миллиметры, но миллиметры в первом классе еще не проходили.

Он преградил жуку дорогу линейкой. Жук стукнулся твердым лбом, не смутился – тотчас развернул антенны и шустро побежал в другую сторону.

Бобка чувствовал, просто уверен был, что все эти щитки: на спинке, на брюшке, на лбу и щеках, все эти крепкие наколенники, твердые лапки, усы-антенны, полтора сантиметра – все это еще не весь жук. В жизни и строении жука оставалось еще немало подробностей и загадок, которые не брало человеческое око.

Бобка вынул из кармана мишкин глаз. Поднес к своему. Посмотрел через желтоватое, чуть обожженное с краю выпуклое стекло на изменившегося жука.

Некоторое время слышалось только, как чавкает и чмокает вода в тазу.

Убрал глаз.

– Ну почитай, – опять загудел Бобка.

– Дак уж наизусть его, поди, выучил. Письмо-то.

Луша крутила из простыни веревку. С нее лилась вода.

– Ну и что.

Жук снова толкнулся сухим лобиком в линейку и побежал в другую сторону.

– А стирать кто будет?

Луша вытянула из кучи на полу следующую простынь, утопила в горячей пене и принялась ее пытать, мучить.

Луша стирала всем, кто мог ей за это заплатить.

– Ты, што ль?

Бобка открыл рот. В сенях грохнуло, тяжко плеснуло. Что думал Бобка, осталось неизвестно, видно было только, что шевельнулись губы. Шурка боком, как краб, втащил ведра. Ноги у него были темные от пролитой воды.

Сдвинул шапку на затылок, почесал лоб: жарко.

Луша легко подняла ведро, опрокинула в кадку на печи. За ним другое. Струя казалась витым металлическим жгутом. Луша брякнула на пол пустое ведро.

– Давай шапку-то твою тоже постираю. – Она предлагала это с каждой стиркой. И всегда как бы невзначай.

Шурка мотнул подбородком.

– Не? – подняла брови Луша.

– Она не грязная.

Шапка была такая, что сложно было определить ее цвет. Серо-черно-сально-бурый.

– Как скажешь. – И на этот раз не стала спорить.

Шурка сел за стол.

Луша еще немного потерла об ребристую доску простынь. Стряхнула с рук пену. Открыла заслонку, сунула полено печке в круглый ротик. Потом еще. Еще. Ротик выглядел удивленным: весной печку так не кормили. А потом жадно набросился на еду.

– Фух, – сказал Бобка. – Жарко.

Луша будто не слышала. Летели из-под рук клочья пены. Работала ротиком печка. Шурка молчал. Шапка наливалась жаром. Казалась тяжелой, горячей, мокрой.

«Пех-пех-пех», – донеслось из ящика. Предупреждающее кряхтение, потом разверзался крик, от которого Валя маленький делался красным. Крик мог значить что угодно: еда, покакал, мокрый, спать, ко мне или все это сразу. Сейчас он значил одно: жарко.

Только жуку, сухому и твердому, было хорошо: в комнате вдруг настало лето.

– Письмо-то читать будем? – Луша отряхнула руки. Как будто забыла, что сама только что говорила: старое же, выучили давно.

– Будем! Будем! – обрадовался Бобка. Столкнул жука линейкой на пол. Тот упал с сухим стуком и тут же дал деру.

Луша обтерла руки. Проверила печь. Подкормила еще. На лбу ее, над губой выступили капельки пота.

Шурка глянул на Лушу. Она делала вид, что не смотрит на него. Лоб под шапкой зудел все сильнее. Печка радостно уплетала поленья. Они потрескивали.

Луша подошла к комоду.

Наклонилась над ящиком. Сняла одеяло. Осторожно вытащила тоненькие руки из распашонки. Валя большой ушел на фронт и не успел сделать сыну кроватку. Он вообще не знал, сын у него будет или дочь. Потому и решили они с Лушей назвать младенца Валей – годится и девочке, и мальчику. Пех-пех-пех заглохло. Теперь тепло Вале нравилось, он трогал его всем своим голеньким телом.

Луша открыла шкатулку рядом с фотографией Вали большого. Взяла верхнее письмо.

По Шуркиному лбу соскользнула капля пота. На темени, казалось, можно было печь картошку.

«Молчит, гад», – с жалостью подумала Луша. Вздохнула.

– «Милые мои Луша и Валечка», – начала читать. Бобка затаил дыхание, перестал болтать ногой. Под мышками у него была Африка.

– Шур, тебе не жарко?

– Нет.

– А мне что-то холодно, – почти обрадовалась Луша.

– Холодно? – поразился Бобка.

– Ага. Еще-ка подкину.

Печка удивилась. Но дрова взяла. Луша вернулась на место. Села на стул. Взяла лист.

– «Скоро прогоним мы проклятого врага с нашей земли. Наш Валечка будет жить в мире. Как все советские дети».

А печка дышала все жарче.

– «У нас затишье», – читала с выражением Луша.

Ножки перестали мелькать – Валя маленький уснул.

– «Хорошо смотреть на березки в инее и представлять, как они покроются листьями».

Печка лопала во все щеки. Воздух уже казался огненным. Голос Луши закачался, поплыл. Закачалась и поплыла комната с бревенчатыми стенами.

– Шура, ты куда?

– Я, это, дров еще принесу! – крикнул уже в дверях. И выкатился вон.

Дохнуло свежестью.

Шурка вытер лоб. Почесал под шапкой.

Там, в Ленинграде, где на улицах стыли горы снега, сосульки висели саблями, а по стенам комнаты полз иней, он научился в шапке есть, спать, жить. Он и блокаду себе представлял так – в виде шапки, которая туго обхватывает голову.

Снимешь – а разучиться как?

Шурка сел на ступеньку. Весеннее солнце успело поработать над ней.

Город лежал внизу, как рассыпчатая каша на донышке. Вроде все вперемешку, а в то же время каждое зернышко на виду. И лента из сахарного сиропа – река. Или это растопленное сливочное масло? К каше лучше масло, размечтался Шурка. Солнце пекло макушку. Таяли в небе облачка. Сливочные. Творожные.

Солнце добиралось до самого дна. Последний кусочек льда уже был похож на смыленное плоское мыльце, тоненькое и остренькое. Повернешься неосторожно – тут же вопьется в ребра. Словно крикнет: «Я здесь!»

Шурка прикрыл глаза. Подставил себя солнцу.

Чувствовал, как края его налились светом, жаром. Еще чуть-чуть – и он сам растает, сольется с облаками, птицами, травой. И тот зимний Ленинград – растает тоже.

– Эй ты! В шапке!

Шурка открыл глаза. Почтальонша смотрела на него снизу. К Лушиной избе дорожка карабкалась по холму, цепляясь за траву. Перед почтальоншей лежал последний подъем.

– Что расселся, как барин? Ты здесь живешь или не здесь?

В руке у нее белел треугольничек. Письмо!

Видно, тяжело ей с сумкой, пожалел Шурка. За день-то набегаешься.

– Я сейчас! – крикнул, спускаясь. Колени едва поспевали за ступнями.

– Ты в шапке не мерзнешь-то? – уставилась почтальонша. Слишком усталая, чтобы удивляться.

– Не-а.

Лицо почтальонши вдруг показалось Шурке каким-то мятым. Словно она сама никак не могла собрать черты.

– Вот. Лушке. Передай, – выдавила.

Протянула поспешно руку. Ткнула письмо. И спросила запоздало – письмо-то уже отдала:

– А ты кто такой, в шапке-то? Родственничек? Что-то я тебя тут раньше не видела.

Точно. Последнее письмо от Вали большого пришло до того, как Луша взяла их себе.

– Эвакуированный.

Лицо у почтальонши дернулось.

– Вакуированный… Лушка-то добрая, – чуть не плаксиво выкрикнула она. – Свой рот кормить. Дак еще вакуированных взяла. Добрая-то, а толку?

Отвернулась.

– Ишь. Смотри, без обману, вакуированный. Ты смотри! Я потом спрошу, проверю! – пригрозила она уже на ходу, не показывая лица. Голос жалкий.

Странная. Наверное, просто устала.

Шурка подождал, пока ее спина удалится.

Посмотрел на свернутый треугольник. Обрадовался. Военные письма в конверты не клали.

И быстрее, чем мамин голос в голове успел одернуть: «Чужие письма не читают», треугольник зашуршал и развернулся. «Она же нам все потом все равно вслух прочтет», – успокоил Шурка мамин голос. Луша читала так часто, что всех, о ком писал Валя большой, Шурка уже знал, будто своих друзей. Значит, можно.

Ровные печатные буквы стояли вперемежку с фиолетовой путаницей, вписанной от руки.

«Гр-ке», – начиналось письмо.

Шурка испугался. Колени стали мягкими. Не Луше. Гырке какой-то. «Ошибка, – хотел он крикнуть почтальонше, – вернитесь!»

А письмо уже бормотало, как регистраторша, которая заполняет карточку. «Ваш сын, муж, брат, звание», – перечисляли серенькие мелкие строчки. «Фамилия, имя, отчество».

Сердце билось в шее. Шурка сглотнул. Уставился на чернильный серпантин. Но видел только фиолетовые крючки и петли. Зато понял и помятое лицо почтальонши, и скомканный голос.

А печатные буковки были такие ясные, яснее некуда. Так и лупили по голове, каждая как молоточек: «Находясь на фронте, пропал без вести».

И большие молотки:

ЛИНИЯ ОБРЫВА.

Этот обрыв перепугал Шурку больше всего. С какого обрыва?

Он посмотрел еще раз. Нет. Не обрыва. Линия отрыва. Теперь понятно. Еще страшней. Оторвали. У Луши оторвали мужа. Оторвали папу у Вали маленького.

«Там же не написали: ваш папа», – метались Шуркины мысли. Может, ошибка? Да нет же. Они же не знали, что родился Валя маленький. А почему тогда сын и брат? При чем здесь сын и брат?

– Шурка! – закричал с крыльца Лушин голос, беззаботный. – Дрова-то где?

Мысли Шурки тотчас посыпались мелкой крошкой. Но рука сама знала, что делать.

– Сейчас! – крикнул.

– Ты чего? – удивилась Луша. Отметила: глаза на мокром месте.

– Упал, – ответил еле слышно Шурка.

Не надо было это, с дровами, с досадой на себя подумала Луша. Ну шапка, ну чего? Пусть. Ничего. Оттает.

– Упал, – повторил он. – Но вы не волнуйтесь.

Письмо лежало за пазухой. Шурка едва дышал, чтобы не потревожить его, как ядовитую гадину. А Луша смотрела, смотрела. Наконец сказала:

– Ты это, ничего. Отыщется сеструха ваша.

Шурка вздрогнул, отвернулся. Луша убедилась в собственной догадке. Вздохнула:

– Вот кончится война, все по домам разойдутся, вы вернетесь. И сеструха тоже. Встретитесь.

Шурка не ответил.

– Идем в дом, – сказала Луша. – Обед на столе.

Он послушно поплелся. Вдруг догнала мысль: «А ведь я привык, что Тани нет». Тут же поправил себя: «С нами нет». Но стало еще хуже.

Он сел за стол.

– Ты что, ревел? – удивился Бобка.

Шурка возил ложкой в миске, думал о своем.

Что значит: пропал без вести? Человек ведь, не пять копеек. Как пропал, так и найдется. Волновать людей нечего, быстро пообещал он себе.

И Таня, конечно, найдется тоже.

Глава 2

Луша стукнула окно наружу. Прочитанное письмо Вали большого тут же взлетело и соскользнуло на пол, Бобка скатился со стула – ловить. Белая занавеска замахала рукавами ему вслед. Валя большой без улыбки смотрел из деревянной рамки на катавасию.

– Фух, – сказала Луша, – жарко. – Посмотрела на Шурку, поправилась: – Теперь жарко. А тогда было холодно.

И за два уха поволокла кастрюлю. В своем ящике ахал и постанывал во сне Валя маленький.

Бобка опять вынул из кармана мишкин глаз, приставил к своему. Изучил стены. Стал глядеть в окно – на желтое небо, оранжевый забор, карамельные деревья. С одного края мишкин глаз был обожжен, оплавился; давно еще – когда мишка сгорел в печке в Ленинграде. Бобка привык, что мир был таким – подтаявшим с одного края.

– Почтальонша приходила?

– Нет, – ответил Бобка, не отнимая глаз. Он торчал в окне по пояс.

– Да, – ответил Шурка.

Луша глянула поочередно на обоих:

– Да или нет?

– Мимо прошла, – пояснил Шурка.

«Линия отрыва, – думал он. – У самих точных сведений нет, а пишут. Людей зря пугают. Самих бы их с этого отрыва». Лиловенькая печать, как круглый зубастый ротик, через карман рубашки сосала самое сердце.

– Что-то давно от дяди Вали новенького нет, – заметил Бобка, втягиваясь обратно в комнату. Шурке захотелось его придушить.

– Он же воюет, Бобка, ты что? – осадил брата. – Некогда ему.

А сам мрачно подумал: дурак, вот ляпнул тоже – некогда! В последнем письме березки-то были еще в инее, а весна уже и сюда добралась. Перелезла через Уральские горы, разжала руки и упала на Репейск огромным жарким кулем.

Луша, к счастью, не услышала: стояла у окна. И не сводила глаз с чего-то.

Вернее, с кого-то.

– Добрый денек, – продребезжал снаружи голос.

– День-то добрый, а ты топай своей дорогой, – нелюбезно ответила Луша.

– Там кто? – удивился Бобка. Так Луша еще не разговаривала.

– Какую еще пуговку? Топай отсюда.

Шурка поднял голову от тарелки, от своих невеселых мыслей. Он не слышал, что сказала Луша. Но узнал этот сыроватый запах. Он поднимался сейчас от самого дна ее голоса. Запах страха.

Видно, Валя маленький тоже его почувствовал.

«Пех-пех-пех», – беспокойно донеслось из ящика. Луша обернулась на комод, умолкла. Ждала, пока сон Вали схватится.

«Неужели Луша тоже боится?» – с болью подумал Шурка. Чужих глаз в открытом окне. Чужих ушей в стене.

Луша убедилась, что в комоде опасность миновала. Обернулась в окно:

– Чеши-чеши отсюдова, говорю.

– Да что ты всё «чеши» да «чеши». Кот я тебе, что ли, чесаться?

– Топай, говорю, Игнат!

Луша забыла говорить шепотом. «Пех-пех-пех», – снова заработал маленький моторчик.

– Нет здесь для тебя ничего! И быть не может.

Валя маленький дал мотору набрать обороты.

– Да и я думал, что нет. А только вот шел мимо, глядь, а…

Окончательно очнувшись, младенец заорал – как будто проснулся не в своей постельке, а в пруду с голодными крокодилами.

Луша захлопнула окно, крутанула задвижку, дернула вместе занавески. Обернулась – две пары удивленных глаз встретили ее.

– А-а-а, – орал Валя из ящика комода.

– Тьфу, – Луша бросилась к комоду, – чтоб у него зенки повылазили. Разбудил, холера. Разбудил моего гусоньку, – заворковала она совсем другим тоном.

– Кто там был? – поинтересовался Бобка.

Луша вынула Валю из ящика.

– Шастают. Всякие. – И торопливо прибавила: – Всё, теперь у меня руки заняты. Шурка, деньги возьмешь…

Она кивнула подбородком в сторону комода. Но Шурка всё уже понял.

– Я сбегаю! – Он отложил ложку.

– Да что ты сорвался-то? Доешь, пока горячее.

– Сытый!

От лиловенькой гадины надо было избавиться, чтобы никто больше ее не видел. Никто и никогда.

– Я с тобой, – увязался Бобка.

– Обойдусь.

– Я с тобой!

– Ты копаешься.

– Я уже одет!

– Да не бегите! Доешьте! Куда? – крикнула Луша уже в сени.

Глава 3

– Стой здесь, – приказал Шурка.

– Я с тобой.

– Еще чего! Так до вечера будем эту картошку покупать.

Можно подумать, большое дело. За раз всегда покупали три картофелины, ни одной больше, – Луше, Шурке и Бобке. Свои припасы у Луши давно кончились: два лишних рта расправились с ними быстро. Хорошо хоть Вале маленькому человеческой еды пока не полагалось.

– Стой, сказал.

Бобка надулся: раскомандовался тут.

Шурка, видно, заметил гримасу, потому что объяснил:

– Затопчут, затолкают, потеряешься – как потом тебя найду?

– Да понял, понял, – буркнул Бобка.

Шурка быстро ввинтился в толпу, будто его всосало.

Толкались на рынке и правда здорово. Каждый, кто сюда входил, невольно менял шаг: вместо взад-вперед – влево-вправо, раскачиваясь всем телом. Как будто главное было не дойти куда-то, а толкнуть по пути побольше народа. Поэтому рынок и назывался толкучкой, сделал вывод Бобка.

Стояли только те, кто держал в руках что-нибудь ненужное: примус, ношеную юбку, кусок ткани или бутылку с чем-нибудь невкусным. Если кто-то продавал вкусное, например картошку или мед, тотчас выстраивалась колючая, нетерпеливо-озабоченная очередь.

Человек в кепке поодаль продавал как раз мед.

– Мед наш, сибирский. Лесной. Калория к калории. Каждый витамин на месте, – нахваливал он.

Ни к чему – очередь и без похвал выстроилась.

А брали как нехотя:

– Мне одну ложку.

– Мне ложку без горочки.

– Две ложки.

В очереди не видно было, кто местный, а кто эвакуированный. Раньше было видно, глазел и думал Бобка: одни граждане были одеты как в Ленинграде, а может, и Москве, а другие – по погоде. Теперь же на всех было того и другого почти поровну: теплые платки и лакированные туфельки, бархатные шляпки и толстые носки. Как будто приезжие вещи сами вылезли из чемоданов и узлов и разбрелись по городку, перебрались в чужие сундуки и шкафы.

– Почем? Уж больно дорого у вас, – скривилась женщина. – За такие деньги в Киеве…

Продавец и ухом не повел.

– Не нравится – не бери. – Очередь тут же огрызнулась за него, сжалась плотнее. А Бобка посочувствовал: у него денег тоже не было. Ни на с горочкой, ни без. Над рынком висел ровный громкий гул множества голосов.

Очередь по ложечке, но двигалась быстро. Мед таял – все глубже приходилось продавцу нырять в щекастый бочонок, тянуть из него ложкой вязкую нить. Золотистую, тягучую, сладкую. Бобка отвернулся.

Вынул из кармана стеклянный мишкин глаз. Потер пальцем, отскреб сорное пятнышко. Поднес к своему глазу.

Больше ничего ленинградского у Бобки не было.

– Мальчик. Эй, мальчик.

Сапожки, вышитые цветными нитками, будто расписные, привлекли Бобкин взгляд.

– Мальчик, а что это за пуговка у тебя? Дай посмотреть, – равнодушно попросил человек в сапожках.

Но Бобка был не такой уж маленький, как этот человек думал. Он узнал голос. Вспомнил, как сердилась в окно Луша. Даже имя вспомнил: Игнат. Он понимал, когда равнодушие было напускным, прикрывало… но что? Взрослым Бобка тоже не был.

– Пуговка.

Палец с желтым грязноватым ногтем показывал на мишкин глаз.

– Продай мне ее. – Забубнил, морща нос: – Она у тебя дрянь. Старая, цвет пестрый. Но размер вроде годный. Только ради размера беру.

Говорил слишком торопливо для человека, который осматривает товар нехотя. «Врет», – понял Бобка. Даже усишки у человека выглядели так, будто наспех приклеил под носом два перышка.

– Пиджак надо починить.

И еще глаза выдавали. Цепкие глаза.

– Не продается, – пискнул Бобка.

– Продай! – Схватил его за плечо, уже без всякого притворства. – Я хорошо заплачу! – Бобка сжал мишкин глаз крепче. – Сколько хочешь?

– Воры! – завопил Бобка.

В толпе обернулись. Странный гражданин по имени Игнат от неожиданности разжал пальцы. Бобка дунул со всех ног в толкучий лес ног, авосек, узлов и кошелок.

– А вот возьму и выйду из договора, – опять пригрозила Прокопьиха. Молоко лилось в воронку. Белый столбик в бутылке поднимался медленно: Прокопьиха то ли боялась расплескать, то ли ей не хотелось расставаться с ценной жидкостью.

Лила и все поглядывала на толкавшихся мимо покупателей.

– Лушка хорошо пристроилась, – брюзжала Прокопьиха. – Кто ж летом знал? Гражданочка! – приметила она в толпе хорошо одетую: на весеннем пальто кусала себя за хвост лиса.

«Вакуированная». Может, из самой Москвы.

– Молочко козье! Жирное! – пела Прокопьиха. Но гражданочка прошла мимо.

– Выдра облезлая.

Верно, летом в Репейске никто не знал, что начнется война, что городок разбухнет от «вакуированных». Знала Луша только то, что у них с Валей большим будет Валя – девочка или мальчик. А ребенку нужно козье молоко. Луша и Прокопьиха договорились. Все лето Луша помогала Прокопьихе на огороде, заготавливала ее козе сено, мыла, стирала, скоблила.

– Ну я влипла, – жаловалась теперь Прокопьиха, пока струя лилась тягуче и тяжело. Несмотря на угрозы нарушить договор, торговала Прокопьиха честно – молоко водой, как некоторые, не разводила.

– Мне за это молоко один писатель с Москвы, знаешь, сколько рубликов-то отстегнул бы?

– Шурка, ну скоро? – ныл из-под локтя Бобка.

Он не стал стоять на условленном месте, сам нашел Шурку в молочном ряду. Теперь жался под боком. И беспокойно вертел головой во все стороны.

– До конца жизни как сыр в масле каталась бы.

Шурка молча смотрел на струю. На молоко. «Ну и катитесь», – хотелось ему ответить. В лицо Прокопьихе не глядел: ему казалось, что глаза у нее тоже козьи – желтые, с вертикальными зрачками. Страшные.

– А ты меня не осуждай, – прикрикнула вдруг та. – Ишь, осуждает тут. Сопля еще осуждать!

– Кому война, а кому мать родна, – усмехнулась бабка рядом. Перед ней рогожкой было накрыто масло. Прокопьиха на нее только зыркнула.

– Когда мы уже пойдем домой? – снова заскулил Бобка.

– Да что тебе?

В туалет, может, хочет?

– Сходи вон за ларек, – кивнул. Но вид у Бобки был жалкий. Шурка успокоил: – Не увидит там никто.

Ларек был слепой – на деревянных ставнях висел ржавый замок. За ларьком был навален потерявший силу снег, ноздреватый, грязный, как старая вата. Но Бобка не пошел.

А Прокопьиха зудела:

– Вот возьму и выйду из договора.

«Катитесь», – хотел сказать Шурка.

Но Вале маленькому нужно было молоко. «Для здоровья». Хотя Шурка сомневался, что от молока, налитого под такие злые слова, здоровью будет польза. Один вред. Если бы молоко было ему самому, он бы так и ответил ей: «Катитесь».

– Большое спасибо, – сказал вслух, ввинчивая в стеклянное горлышко пробку-тряпочку.

Сунул бутылку за пазуху. Прокопьиха не отозвалась. Ей уже протягивал рублики и бутылку дородный гражданин в куртке с карманами, и с лица Прокопьихи светила льстивая улыбка.

– Шурка, да что ж ты копаешься, – вился Бобка. Все вставал то с одного бока, то с другого. – Ты как идешь еле-еле!

Прячется, вдруг догадался Шурка. Но вот они вылезли из рыночной толпы, прошли под транспарантом «!ьтаволажоп орбоД». Под ноги им тихо кинулась улица.

Бобка заметно повеселел. «Молочко, – радостно приговаривал он. – С пенкой». Пенку Луша всегда снимала Бобке. Шагал он теперь легко и прямо.

А Шурка, наоборот, помрачнел. Глядел на брата. Теперь уже не сомневался: спер что-то там, на рынке.

Первые недели Бобка удивлял Лушу – ел плохо. «Ты смотри, руки как плетки, – сердилась она. – Дунь – свалишься». Но Шурка понимал. Бобке не верилось, что пирожки – ржаные, несладкие, но все-таки пирожки – правда существуют. Что можно вот так запросто взять пирожок – и съесть. Хлеб Бобка делил на маленькие кубики. Кашу доливал водой.

А потом уже не мог поверить, как можно – не съесть. Когда вот же, лежит перед самым носом: яблочки, сушеный шиповник, кубики масла, булочки, восковые обломки, пропитанные медом.

Ни одному продавцу на рынке такое не объяснишь.

Ленинград – не объяснишь.

– Бобка, – сурово начал он.

– Ой, – перебил брат. – Глянь.

В палисаднике за мокрым забором кружком виднелись мальчишки – кепки смотрят вниз. Казалось, они все вместе танцуют матросский танец «яблочко». Вскидывались ноги. Доносилось ровное пыхтение.

Добавил почти радостно:

– Бьют.

Шурка понял, почему не сразу увидел сам: человек лежал на земле. Били ногами.

Драка – это во всяком случае не плохо. Драка – это благородно. Драка, как гроза, прочищает воздух от застарелых обид. Когда дерешься один на один.

Но в палисаднике не дрались. Там избивали.

– Эй! – крикнул Шурка.

– Что ты! – всполошился Бобка. – Идем.

– Вы что делаете?

– Ты что! Их же там много!

Из палисадника гоготали. Окликать их было так же бессмысленно, как стараться перекричать море. Сочный звук ботинок, врезающихся в чье-то лицо, голову, живот.

Шурка нырнул за пазуху. Выхватил за горлышко бутылку и метнул в палисадник. Бутылка ахнула прямо под ноги и с треском разорвалась, плеснув белым. Танец обмер.

Слышен был только хрюкающий стон. Жертва отплевывала кровь.

Белые кружочки лиц на миг показались Шурке глазами многоногого чудища. И оно уставилось на него.

– Ша-апка-а, – торжествующе потянул Бурмистров. Теперь решали секунды. Половинки секунд. Даже хвостики. Перемахнув через заборчик, Шурка ринулся, прижал подбородок к груди.

Бурмистров еще тянул свое: «…пка-а».

Черным ядром шапка ударила Бурмистрова в живот. Чавкнула весенняя грязь. Шурка зажмурился, ожидая ответного удара. Но удар не последовал. Бурмистров отпрыгнул, завизжал. Страх пополам с отвращением вместе с его воплем взлетел и запутался в зеленых макушках деревьев. Только тогда Бурмистров опомнился, но поздно. Клевреты загоготали, тыча пальцами в вождя:

– Сифа! Сифа! Его Шапка потрогал! Вали. Деру! А то тебя потрогает!

Толкаясь, бросились прочь.

Бобка тянул шею, привставал на цыпочки – заглядывал из-за заборчика. Блестели на солнце стеклянные зубки разбитой бутылки. Вывалянный в грязи еще отплевывался. Но уже стоял на четвереньках. Он поднял лицо с разбитым носом, лопнувшей губой, треснувшей бровью. Кудрявые волосы слиплись от грязи. Но Бобка их узнал: это он тогда назвал Бурмистрова Ахиллом или как-то похоже.

По лицу стекали кровь и молоко. Мальчишка вытер лицо полой куртки.

Протянул Шурке руку:

– Вовка. Специалист по черному юмору.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?