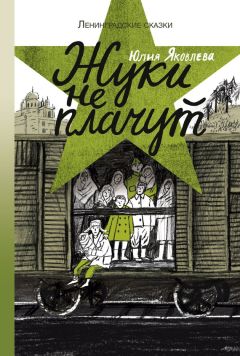

Текст книги "Жуки не плачут"

Автор книги: Юлия Яковлева

Жанр: Детские приключения, Детские книги

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Глава 4

Шурке и самому казалось, что внутри у него голубь. Трепыхается, вот-вот вырвется – щекотно и хочется хохотать. Бобка, похоже, чувствовал то же самое.

Специалистом Вовка был и в самом деле. Как бы это ни называлось.

Луша хмурилась.

– Ткни пальцем, – приставал к ней Бобка.

– Тьфу, – сердилась Луша. – Уйди – обварю.

В руках у нее ходил ходуном чан с горячей водой.

Бобка вертелся под ногами. Выпячивал живот.

– Ну ткни.

Луша сдалась. Поставила чан. Надавила.

– А если бы здесь был глаз? – радостно заверещал Бобка и тут же сам захохотал. Луша недоуменно уставилась на него. Потом на Шурку. А Бобка заливался.

– Это еще что такое?

– Черный юмор, – пояснил Шурка, выкладывая картофелины из кармана на стол.

– Чего?

Но вникать было некогда. Луша подхватила чан.

– Молоко поставь в ледник! – крикнула, открывая дверь ногой. Понесла выплескивать.

Шурка и Бобка посмотрели друг на друга. Строго глядел из рамки Валя большой. Как будто обо всем догадывался.

Луша бы не орала. Не плакала. Она сказала бы: «Разбил? Ну ладно, разбил так разбил». Это было хуже всего.

Бобка не выдержал – прыснул первым. Шурка тоже захохотал.

Наверное, это и есть черный юмор, подумал он. Все плохо, хуже некуда. Но почему-то – хорошо.

– Я побежал! – крикнул он, хватая школьный мешок.

– Я с тобой, – быстро отозвался Бобка. Но дверь уже махнула.

* * *

Город не был похож на город. Городом был Ленинград – составленный из неба, камня и рек, с прямыми улицами и ровными рядами зданий, так тесно поставленных, что между домом и домом невозможно было просунуть и листок бумаги.

Этот город совсем не напоминал Ленинград.

Казалось, кто-то как попало составил одной грудой огромные каменные шахматные фигуры. Ведь как в шахматах: ладья похожа на башню, и слон похож на башню, и пешки похожи на башни, и конь, и король, и королева – но так, что все-таки понятно, что это ладья, это слон, это пешки. Все эти фигуры были песчаного цвета, и только у некоторых головы или ворота сверкали голубым. Такое Таня, впрочем, видела: когда-то давно тетя Вера жила возле ленинградской мечети.

Фигуры стояли грудой. И будто потому, что в шахматах не может быть пешек, коней, ладей больше положенного, остальные дома в городе были простыми коробочками – маленькими, плоскими, низенькими. Они лепились вокруг гигантских шахмат как придется, и как придется вились улицы – тесные, узкие и совсем узенькие.

В этом городе все время пахло хлебом.

Только это был не хлеб (если считать, что хлеб – это который в Ленинграде). Не булка, не кирпичик, не калач. Каждое утро пекари ныряли с головой в длинные раскаленные каменные чулки, налепляли плоское тесто по стенкам. Потом палками подцепляли румяные лепешки наверх. Улицы были такими тесными, что запах лепешек не мог вырваться из них до самого вечера. Тане все время хотелось есть.

Но тоже не так, как хотелось есть в Ленинграде.

Играли дети, все с длинными ресницами. Цокали целеустремленные ослики: ноги такие тоненькие, как только не подломятся под огромным ездоком в толстом халате, или исполинскими вязанками, или толстыми мешками. Люди в толстых халатах сидели и пили чай везде, где только можно присесть и прилечь: под навесами, у ручьев, на обочине. А чашечки без ручек.

Таня поискала тень. Но единственную тень отбрасывала она сама. Прислонилась спиной к горячей стене. Зажмурилась. Открыла глаза: на нее кто-то смотрит. Конечно, смотрят. Маленькие, всегда темные окошки плоских домиков только казались слепыми. Из них тянуло прохладой и любопытством. Пусть смотрят, наплевать. Ноги гудели, гудело в ушах.

Мимо прошел человек. Таня заметила только протопавшие вышитые сапожки.

Ей вдруг показалось, что она начала отделяться от самой себя.

Наверное, тиф.

Тетя Вера сказала, что Таня переболела тифом – когда ей мерещились мишка, серая река, ледяной краденый город и много чего еще. Точно, тиф. У тех, кто поправился, еще долго потом могут быть приступы – удаляющиеся шаги болезни. Так сказала тетя Вера. Шаги в вышитых сапожках.

Хотелось сесть. Но стоя ждать легче. Стена жгла спину. Но и она не могла Таню согреть.

Только почта здесь почему-то была обычной почтой и пахла как заведено – жженым сургучом. Разве что плавился он, должно быть, сам по себе, не нужно было ставить кастрюльку на огонь, как в Ленинграде. Столько солнца! Много, много солнца.

Это от него болит голова. Наверняка. Отчего же еще. Будто голову изнутри тихо точит гусеница, которой кажется, что глазные яблоки – это и есть яблоки.

Оно только слепило ее. Не согревало. «Ненавижу», – прошипела Таня солнцу.

Тетя Вера вышла, и по ее слишком прямой спине Таня поняла: опять ничего.

Не отвечали соседи, сослуживцы, знакомые. Молчало домоуправление. Молчал Ленинград. Будто тетя Вера бросала свои письма не в почтовый ящик, а в жаркий каменный мешок, в котором здесь пекут лепешки.

Они пошли – мимо деревьев, глиняных заборов, ручьев, свежо журчавших в своих уличных ножнах, осликов, роз в садиках, роз на шелковых платьях, полосатых халатов, синих халатов – у Тани опять закружилась голова. Снова возникло чувство, что на нее кто-то смотрит.

Конечно, смотрит, рассердилась она сама на себя. Все смотрят на нас. На приезжих. В одежде, которая не годилась для жары, в ботинках, у которых лопались терпение и подошвы. Приезжих, ничьих. Эвакуированных.

У Тани снова поплыло перед глазами – будто она опять глядела на все двумя парами глаз. Одна Таня и другая Таня. «Это тиф, тиф», – испугалась она, кружение не остановилось. Начало ломить спину.

– Может, они не в Ленинграде вовсе, – подала голос тетя Вера, и Таня ухватилась за него как за якорь. Ненадолго помогло.

– Похоже на то. Точно. Теперь я уверена. Их вывезли. И Шурку, и Бобку. Да. По Ладожскому. А там поездом.

Но в голосе тети Веры больше не было уверенности.

– Напишу в паспортный стол. В горсправку. Есть списки эвакуированных. Выясню, куда еще. Где списки. Должны где-то быть, – точил ее голос.

С одной стороны – гусеница, с другой – тети-Верин голос.

– Хватит! – огрызнулась Таня.

– Ты что?

– Хватит! Хватит! Хватит!

– Таня, Таня. – Тетя Вера протянула руки, озираясь на прохожих. Таня отпрыгнула.

А у прохожих глаза узкие. То ли от солнца, то ли от смеха. «Ты что? Совсем? У них просто такие глаза», – надменно подумала другая Таня, нет, не подумала – одернула первую. А первая Таня вопила:

– Вранье!

Они свернули в переулок.

– Таня!..

– Они умерли!

– Перестань, что ты.

– Я знаю! Я видела! Умерли!

Одна Таня кричала, а другая ужасалась: «Что я делаю? Ужас какой. Что со мной такое?» Так плохо ей раньше не было. Все тело словно выкручивалось изнутри, в суставах.

– Их нет! Бобка умер! Шурка умер! Умер! Умер!

И тут же Таню стиснуло в плечах со всех сторон. Не вздохнуть. Нос уткнулся в шерстной запах тети Веры. Коловращение оборвалось. Обе Тани схлопнулись в одну.

Теплая ладонь поглаживала ей затылок. С каждым движением волны боли становились всё ниже, всё тише, всё глаже.

– Ну будет, будет, – приговаривала тетя Вера. – Образуется. Найдем их.

– Я не знаю, не знаю, – пыталась выговорить Таня. Она хотела сказать: «Прости, прости».

* * *

– По протяженности…

Голос умолк. Ненадолго.

– Анды. Кордильеры. Куньлунь. Аппалачи. Скалистые горы. Гималаи.

Опять умолк. Тишина звенела комариным голосом в самые уши. Бобка изо всех сил старался смотреть на карандаш, который выводил слова на бумаге. Выводил и не успевал. «Кунь… Лунь? Или слитно? А потом что было? Чичи какие-то скалистые».

Голос безжалостно ожил:

– У самого подножья Уральских гор… Уральских гор… гор, – диктовала учительница. Ходила взад-вперед, точно нужные слова были разбросаны по всему классу. – Лежит Репейск…

От каждого повторенного слова голову заливало внутри тестом. Глаза слипались.

– Репейск. Старый город, основанный, по преданию, Ермаком. Ермаком.

Этот ермак представлялся в виде столярного инструмента. Вроде рубанка. Или утюга.

Осторожно ужалило в бок. Скосил глаза. Девочка скосила в ответ.

– Что? – спросил беззвучно Бобка.

– С большой буквы, – расслышал.

– Основанный ермаком…

– Что?

– Болтаете?

Расправа бы последовала. Но сунулась в дверь голова пионервожатой. Щеки красные. Голос запыхавшийся.

– В зал. Всех. Мероприятие.

Бурмистров, вытянув ноги чуть ли не под соседнюю парту, все свистел со своей задней, куда его сослали учителя в надежде, что так он меньше будет отвлекать класс.

– С-с-ст! Ты. Шапка, слышь. С-с-с-ст. Шапка!

Шурка старался не слушать. И все равно слушал – спиной.

– У тебя под шапкой там рога? Ты что ее не снимаешь?

Порхнул почтительный гоготок.

– Бурмистров, – одернула училка. Но ненадолго.

– Шапка! У тебя там под шапкой что, лысина?

Шурке было не до него.

На чердаке пахло пылью. По правилам военного времени было пусто, стояла только бочка с песком – на случай, если война сюда все-таки доберется. В круглое чердачное окошко Шурка видел внизу бурное озерцо большой перемены. Шум доносился всплесками. Бурмистров рыскал среди волн, как акула, стайки мелкой рыбешки так и шарахались врассыпную. «Меня ищет», – понял Шурка и тут же выбросил из головы: некогда. Сел на бочку. Расстелил на коленях чистый листок. Взял карандаш: клякс быть не должно. Облизнул.

Если бы Луша орала, сердилась, если бы наказывала, было бы куда проще.

«Это не вранье, – успокоил он себя. – Без вести, значит, они сами не знают. А только зря пугают». Лушу следовало прежде всего успокоить. Может даже, обрадовать. Даже если все плохо, может быть хорошо.

И вывел первую строчку:

«Милые мои Луша и Валечка».

Завуч трясла из колокольчика душу. Торнадо, водовороты, завихрения, втиснутые в четыре стены актового зала прямиком со школьного двора, улеглись не сразу. Только тогда завуч поставила колокольчик на стол – как перевернутую донцем вверх рюмку. В окна лупило солнце. Зернышки лиц были обращены к ней. Сонные, ухмыляющиеся, подобострастные, равнодушные. Она привычно ужаснулась: чужие дети, будущие взрослые. Взрослые люди уже проглядывали сквозь эти детские лица. Вот эта, с косичками, – будущая общественница. Эта – мать-одиночка. Прямо-таки написано на еще ясном детском лбу. Этот – неудачник. Этот из тех, кто первым записывается на фронт и первым погибает. В этом уже проглядывает упитанный директор магазина. А по этому – плачет тюрьма. «Бурмистров, не вертись», – холодно приказала завуч. Взгляд ее привычно скользил по поляне голов. Проверял порядок. Натолкнулся – как на обгорелый пень.

– Шапку сними, – прошипела она. И тут же забыла. Не до того. – Сегодня у нас! – зычно возгласила она. – В рамках шефской работы. Гость из осажденного героического Ленинграда.

«Шапка! Эй ты, Шапка!» – свистнул шепоток.

– Бурмистров, молчать! – одернула завуч. В дверь актового зала бочком протиснулся гость.

Смущаясь и слегка горбясь от смущения, он быстро вкатился на сцену. Завуч стала бить в ладони, кивать залу. Дети подхватили, зааплодировали. Розовый толстячок в летнем костюме приветливо раскланялся в ответ.

– Товарищи школьники! – обратился толстячок к залу. Речь полилась. – Героическая оборона Ленинграда и мужество горожан…

Завуч кивала головой, как фарфоровая киса. Ей нравилось то, что она слышала. Казалось, ленинградцы воспринимали блокаду как небольшое приключение. Вроде похода с палатками: иногда трудновато, но не скучно и сближает. Слова катились, хорошо смазанные маслом, должно быть, сливочным. Сами слова казались оладушками. Завуч даже прикрыла глаза. Гость говорил о лекториях и профилакториях, о поездах с мясом и мукой. О спектаклях оперетты и концертах. О вагонах с сушеными абрикосами, отправленных для ленинградцев комсомольцами Узбекистана. О веселых огородах прямо на Исаакиевской площади и в Летнем саду. О, о, о. Рассказ начал спотыкаться. Захромал. Завуч обеспокоенно открыла глаза. Увидела недоумение гостя. Румяные губы его продолжали выпекать слова-оладушки, но все какие-то комковатые. Дети, поняла она; что на этот раз? Перевела взгляд на зал. Туда, куда смотрел гость. Нет, не дети. Один. Засаленная шапка среди летних голов – русых, белокурых, гладких или кудрявых. Это об нее цеплялись и взгляд гостя, и его слова. Цеплялись – и застревали.

– Мальчик, тебе не жарко? – удивился гость.

– А он у нас такой, – выкрикнул кто-то.

– Вы не обращайте внимания, товарищ лектор, – сладенько пропела королева Катька. – Вы продолжайте.

Гость глядел так, будто только что проглотил эту свалявшуюся шапку и она застряла у него в горле. Спасать его надо было срочно. И завуч ринулась:

– У нас среди эвакуированного населения имеются отдельные представители ленинградцев, – попробовала она вынуть занозу. – Это… Это…

Но никак не могла вспомнить имя этого, в шапке, новенького. Мальчишка в шапке смотрел в пол. Как будто говорили не о нем.

– Вот, – обрадовался гость. – Ты, мальчик, знаешь все это не понаслышке. Верно?

Мальчик в шапке не шелохнулся.

– Верно? – переспросила завуч. Кто-то захихикал.

– Бурмистров, молчать! – быстро огрызнулась она.

– А что я? Это не я, – загудел хулиган Бурмистров.

– Отвечай же, – потребовала она, сверля глазами лоб под шапкой.

– Чуть что – сразу Бурмистров, – ворчало в заднем ряду: там старательно изображали обиду.

«Гадкие, гадкие. Взрослые», – с легким отвращением подумала завуч. И изо всех сил забила в ладоши:

– Скажем спасибо товарищу за яркий интересный рассказ об обороне Ленинграда!

Зал ответил морским прибоем аплодисментов. Бурмистров даже затопал ногами. Мальчик в шапке торчал среди волн, как обломок скалы, завуч старательно не смотрела на него. Аплодисменты поплескались, угасая, и улеглись совсем.

– Вопросы? – любезно улыбнулся розовощекий гость.

Завучу захотелось вытолкать его вон. Потому что Бурмистров уже тянул руку. Чувствовал на себе взгляды – ждущие. Выжидающие. В палисаднике рухнула репутация, ее надо было восстановить во что бы то ни стало. Шурка глядел в пол.

Может, это какой-то другой Ленинград? Бывают же однофамильцы-люди. А города? Нет, бред. Сердце колотилось, мешало думать.

– Верочка, задай вопрос. – Завуч попыталась спасти всех.

– Верунь, ну ты чего? – подначил Бурмистров.

Отличница Верочка пошла пятнами и тоже уставилась на собственные туфли.

– Дай я задам!

«Наследственность», – шипели учителя. «Хулиганье», «тюрьма плачет» и еще «яблочко от яблони». Отец и старший брат Бурмистрова уже сидели в тюрьме. Он носил шерстяную кепку, тельняшку, грязный белый лоскут, выдаваемый за шарф, прятал, говорят, ножичек в сапоге, в самом деле будто обещая продолжить семейную традицию при первой же возможности.

Гость о подвигах и славе Бурмистрова не знал. Приветливо махнул рукой:

– Пожалуйста, мальчик.

Бурмистров ухмыльнулся. Мальчиком его давно никто не называл.

– Товарищ лектор, кто такие дистрофики?

Завуч выдохнула.

– Это, мальчик, те, кто в героическом Ленинграде вместо того, чтобы окрепнуть духом, морально разложился. Отпал от героического общего настроения. Подвел коллектив.

Бурмистров быстро уточнил:

– Они людей едят?

Гость вытаращился. Бурмистров преувеличенно-наивно вытаращил глаза в ответ.

– Че, правда? – повторил.

Розовый гость сделался одного цвета с собственным костюмом. Но глаза остались цепкими, подмечающими.

Бурмистров откровенно пялился на мальчика в шапке, развлекал зал:

– Шапка. Скажи?

Но гость уже пришел в себя. Теперь он наливался краской в обратную сторону – от белого к багровому.

– Это слухи, мальчик. Их нарочно распускают фашисты и враги народа, чтобы очернить подвиг Ленинграда и подорвать боевой дух ленинградцев.

Но Бурмистров и ухом не повел. Вылупил с деланой наивностью глаза:

– Шапка, а ты людей ел?

Шурка повернулся к Бурмистрову. Глянул в самое донышко его круглых карих капель. И шамкнул челюстями: ам-ам.

– Черный юмор, – выговорил Шурка. Хотел найти глазами Бобку, подмигнуть. Не нашел. Подмигнул Бурмистрову.

Бурмистров обомлел. Соседние ряды заржали.

Воздух наконец просочился в легкие завуча.

– Вон отсюда! Хулиганье! – заорала она, затрясла из колокольчика душу. Зал грянул хохотом, затрещали, загрохотали стулья. Все повалили к выходу, толкаясь, пихая соседей. Мальчишки нарочно врезались друг в друга, взвизгивали девчонки, топали ноги. Шел пятнами гость.

– Назад! – тонул в этом хаосе голос завуча.

Встречались с Бобкой, как уговорено, возле деревянного домика с резными ставнями. В Репейске все дома были деревянными. Были такие, которые, казалось, пробовали вырасти каменными, но доросли до первого этажа, плюнули и дальше вверх пошли как все, бревнышками.

Этот был голубым.

Шурка разглядывал облупившуюся краску – трещины и чешуйки. Хозяин, очевидно, последний раз красил еще до того, как ушел на фронт. Шурка фантазировал, что это чешуя, а дом – спящий дракон: резная остроухая голова на крыше годилась и коню, и змею.

Наконец из-за угла вывернул Бобка. Обычно он вертел своим школьным мешочком как пропеллером, точно без этого не мог бы идти. Но не сегодня. Шурке даже сперва показалось, что Бобка тащит за шкирку кота. Мешочек обвис и бил Бобку по ногам.

Видно, у Бобки мутно было на душе.

Они молча пошли рядом.

– А они там абрикосы трескают, – уронил Бобка. И опять умолк.

«Ясно», – подумал Шурка. С ненавистью вспомнил розовую лысинку.

Надо было как-то начать: объяснить ему насчет этого розовенького гостя, его щек (у кого в Ленинграде были щеки?), о сладеньких абрикосовых враках, о…

Но Бобка заговорил сам:

– А я тебя на большой перемене почему не видел?

Шурка заранее придумал ответ:

– Доску от…

Вранье: доску полагалось оттирать от мела дежурному, но ответ Бобка не дослушал.

– Слушай, Шурка. Ты бы снял эту шапку, а?

Шурке показалось: он падает. Остановился.

– Зачем ты ее носишь?

В голосе Бобки была досада. Такая, которая режет хуже самого острого осколка льда. Но боли Шурка не почувствовал. Не успел. Длинный разбойничий свист пролетел между ними. Оба обернулись. Стая – та, что была в палисаднике, – неспешно пылила им навстречу. Бурмистров впереди. Королева Катька стояла поодаль, прислонившись спиной к углу дома, и делала вид, что греется на солнышке. Глаза зажмурены. Носик ловил запах близкой драки.

– Эй, людоеды, – окликнул Бурмистров. Шурка слышал: он шел ва-банк. Свита простодушно гоготала.

Бобка глянул на брата.

– Не обращай внимания. Они дураки.

– Дистрофики, гы-гы.

– Отвали.

За окном опять дрогнула занавеска. Дрогнула – и задвинулась плотнее. Связываться с ватагой, видно, и здесь никому не хотелось: выбьют стекла – и привет.

Шурка схватил Бобку за руку и попробовал идти, будто никого больше на улице не было.

– Не лезь, а то они и тебя съедят, – пропищало им в спину.

Шурку ткнули между лопаток.

– Кого съели сегодня? Дистрофики!

Шурка уронил школьный мешок. Сжал кулаки.

«Мальчик, а собаку хочешь?» – донеслось с другого бока. Вертеть головой некогда.

– Беги, Бобка, – бросил.

Бобка не двинулся.

«Просто так. Для начала дружбы. Дарю!» – всё уговаривал кого-то голос.

– Беги!

Главное правило уличных драк: бей первым. Шурка размахнулся что было сил. Косточки на руке затрещали. Покатилась сбитая кепка.

Второе правило драк: лицо только кажется мягким. Шурка боднул наугад головой. И в тот же миг ему показалось, что ему на ухо обрушилась кувалда, а из другого уха вылетела вспышка молнии. Потерял под ногами опору. Их слишком много. Его потащили за ворот. Надо закрыть локтями живот. Но рука схватилась за карман, отлегло: письмо на месте. Тут же у глаз мелькнул ботинок, и в живот будто врезалось пушечное ядро. Дыхание перехватило до темноты в глазах. И следом земля ударила по уху. Шурка повалился мешком – никто его больше не держал и не тащил. Топот грохнул, но оборвался, рассыпался шорохом.

Шурка приказал себе дышать, оперся на руки. Глянул. Бобка сидел, трогая красной рукой нос. Шурка подполз к брату, отнял его руку:

– Дай взгляну.

Бобка был не испуганный. Какой-то слишком тихий. Глядел в сторону.

– Собака, – тихо изумился Бобка.

Черный пес, лохматый, в колтунах, повизгивая, ловил собственный хвост. Крутился на месте. Как будто удивлялся, что у него хвост.

– Собака, ну и что. Ты погоди. Запрокинь голову.

Шурка поглядел. Послюнил палец, потер. Нос не сломан. Кровь из губы.

– Жить будешь.

– Хорошо, мальчик, – запел над ними комариный голосок. – Я понял. Пуговку ты не продаешь. Меняешь?

А потом топнул на кого-то сапожками. Махнул руками:

– Кыш!

И черный пес потрусил прочь.

Глава 5

– Какая еще пуговка? – Шурка поднялся. – Вам чего, гражданин? Идем, Бобка.

Гражданин в вышитых сапожках. Улыбочка. Кривые усики. Сумасшедший, понял Шурка. Или пьяный. Похоже, именно он спугнул хулиганов, и на том спасибо.

– Пуговка, – все нудел он.

– Идите, идите. – Шурка не глядел ему в глаза. Нельзя смотреть в глаза бродячим собакам, сумасшедшим и пьяницам.

– Давай меняться?

– Бобка, идем же, – потянул Шурка брата. Но Бобка почему-то не двинулся.

– А что у вас есть?

– Не у меня, а у тебя! – оживился гражданин.

Чуть не пританцовывал на месте своими сапожками.

«Они что, знакомы?» – не понял Шурка. Бобку наконец удалось сдвинуть с места.

– Ножичек, а? Меняю пуговку на перочинный ножичек. Ты играешь в ножички? Все вы играете. Мальчишки, я хотел сказать.

– Гражданин, отстаньте. Бобка, ты можешь идти быстрее? – рассердился Шурка.

– А лупу? Хочешь лупу? Настоящую, восьмикратное увеличение.

«Что он плетет?» – бесился Шурка. Он терпеть не мог пьяных.

– Отстаньте, – прошипел через плечо. А на лице брата заметил интерес.

– Две лупы. Одну тебе, другую брату твоему!

А дома все уплывали мимо. Только глядели своими распахнутыми глазами, поднимали резные брови.

– Может, заводной паровоз? – не унимался незнакомец.

Шурка чуть ли не бежал. Тащил Бобку за собой.

– А хочешь велосипед? – пел им вслед голос.

В конце концов, мишка всегда желал им добра, рассудил Бобка.

– «Дуглас»? – спросил он, вытягивая шею.

Женщина в платке шла навстречу. Посмотрела пристально. Шурке стало неловко. «Видок у нас, наверное, – с досадой подумал он. – Прицепился психический». Женщина замедлила ход. А потом еще и обернулась им вслед.

Но гражданин не отставал:

– Самый что ни на есть «Дуглас». С карбидным фонариком.

Но узнать, откуда у незнакомца велосипед марки «Дуглас», Бобка не успел. Перед ними встал холм. Карабкалась вверх тропинка к Лушиному дому.

Сама Луша стояла на крыльце. Руки в боки.

– А ну, Игнат, иди-ка ты отсюдова, – нехорошим голосом попросила она. Шурка снова услышал в ее голосе страх. Страх – и угрозу. – А вы, – дернула она Бобку за ворот, – в дом.

– Луша, ты же комсомолка! – не смутился Игнат. – А в старушечьи сказки веришь! В суеверия и мракобесие! Опиум для народа! Я жертва клеветы и интриги!..

Он, может, еще бы что прибавил, но Луша захлопнула дверь.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?