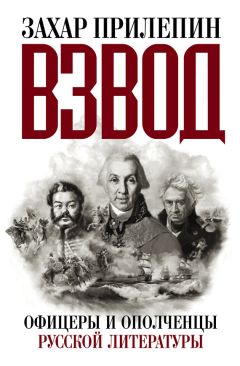

Текст книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы"

Автор книги: Захар Прилепин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Теперь заново перебранные слова звучали ещё точней:

Я не поэт, я – партизан, казак,

Я иногда бывал на Пинде, но наскоком

И беззаботно, кое-как,

Раскидывал перед Кастальским током

Мой независимый бивак.

Нет, не наезднику пристало

Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой…

Пусть грянет Русь военною грозой —

Я в этой песне запевало!

(«Ответ»)

И в начале 1831 года Давыдов отправляется на очередную войну, на этот раз русско-польскую, которую он считал ближайшей родственницей грозе 1812 года.

В книге «Воспоминания о польской войне 1831 года» (которой не повезло более всех остальных его военных записок: при Николае I она была запрещена, и затем, в XX веке, её так и не издали) Давыдов вспоминает события, последовавшие вослед за взятием Парижа: «Англия, Австрия, Пруссия, Швеция и прочие союзные государства были вознаграждены расширением границ своих за счёт владений Наполеона и его союзников. На долю главной виновницы сего чудного переворота – России – досталось герцогство Варшавское». (Герцогство Познанское при этом досталось Пруссии, а Галиция – Австрии, хотя Галицией владели ещё древнерусские князья.)

К Польше у России были разнообразные и давние счёты, но, в сущности, достаточно было и того, что десятки тысяч поляков добровольно, а не по набору, пришли сюда вместе с Наполеоном.

Тем не менее, предваряя свои воспоминания, Давыдов считает необходимым дать подробнейшую справку о том, как Россия вела себя по отношению к полякам после победы.

«Попечениями российского правительства земледелие, промышленность, торговля царства приведены в цветущее состояние. В первые годы владычества России над этим царством, изнурённым войнами, контрибуциями всякого рода, все расходы были приняты Россиею на свой счёт, доходы же его были обращены лишь на удовлетворение потребностей царства…»

«Повсюду возникали фабрики, коих изделия умножились вдесятеро с 1815 года (эпоха поступления царства во владычество России). Устроены прекраснейшие шоссе и дороги».

«Польским войскам было назначено жалованье, значительно превышающее оклад, определённый российским; оружие всякого рода, порох и заряды были высылаемы с обилием из России; крепости были улучшены по новейшим системам… Наконец, алчность поляков к почестям и наградам была вполне удовлетворена неисчислимыми щедротами его величества, ежегодно осыпавшего своими милостями поляков…»

«Заблуждения… монарха, – подводит итог Давыдов, – стоили нам очень дорого… Польша, чреватая мятежом, зарождённым в ней Александром I в минуты несчастной либеральной склонности его, нетерпеливо ожидала срока своего разрешения».

Поднимая восстание – а по сути, готовя полноценную войну с Россией, – поляки заранее планировали удары по Киеву, Бобруйску, Риге, потому что не только Галицию и Познань, но и большую часть Литвы, Белоруссии и Украины считали безусловной частью своей империи (к тому времени относится затеянная польскими литераторами работа по созданию «украинства»; и всё это, заметим, проводилось при потворстве российских властей).

В случае своей удачи поляки надеялись на военное вмешательство… Франции. То есть, по сути – на реванш.

Ситуация была схожа с 1812 годом даже во внешнеполитическом раскладе: тогда Россия, благодаря гению Кутузова, только что закончила тяжелейшую русско-турецкую войну, но и сейчас Россия едва выпуталась из очередной (1827–1829) русско-турецкой – армия наша была ослаблена (тысячи солдат покосила эпидемия чумы); в общем, поляки собирались на всём этом сыграть.

Перед Польшей, согласно планам заговорщиков, встала задача установить в своей стране диктатуру, собрать двухсоттысячную армию, а дальше… нет, планов идти на Москву не было, поляки всё-таки сохраняли известное здравомыслие, однако бахвальные толки о Царстве Московском в качестве сателлита великой Польши, раскинувшейся от края до края, конечно, шли.

И как могло обернуться дело в случае удачи – то есть, захвата не только Варшавы, но Киева и Риги, – сложно даже предположить.

Русским наместником в Польше тогда был великий князь Константин Павлович, даже не подозревавший о готовящемся бунте.

Когда война уже разгорится, Константин Павлович неожиданно обронит о поляках: «Каковы мои! – молодцами дерутся».

Вскоре, подхватив холеру, великий князь умрёт, не дождавшись окончания войны. Но последнее слово его будет: «Скажите государю, что прошу его простить полякам».

Удивительный человек – ведь бунт начался с того, что 17 ноября 1830 года польские офицеры ворвались в Бельведерский дворец с намерением его убить; и это было заранее прописанной частью плана. Константин Павлович тогда чудом спасся, но не предпринял никаких действий по усмирению мятежа в зачатке.

Лишь в начале февраля 1831 года, когда мятежники уже обладали всей полнотой власти и готовили расширение своего влияния, русская армия вступила на территорию Польши.

Это лишь на первый взгляд было борьбой с польским правом на свободу; по сути – это была очередная война, в числе прочего – за свободу тех областей России, на которые Польша яростно претендовала; а то и за свободу России как таковой. И Пушкин, когда в том же году сочинял «Бородинскую годовщину», отлично это понимал.

«Не вся ль Европа тут была?» – вопрошал он, вспоминая 1812 год, и продолжал:

И что ж? свой бедственный побег,

Кичась, они забыли ныне;

Забыли Русский штык и снег,

Погребший славу их в пустыне.

Знакомый пир их манит вновь…

Другое дело, что, в отличие от впавшей в самоупоённый раж Польши, и Англия, и Франция так сразу решиться на новую войну, конечно же, не могли (они решатся несколько позже – в Крымскую кампанию).

Во-первых, они помнили, чем завершился год 1812-й, и России, безусловно, опасались; во-вторых, были связаны договорами и международными нормами; в-третьих, желали увидеть результаты противостояния с поляками, а до тех пор готовы были помогать тайно или, что называется, морально.

Поляки ничего этого в расчёт не брали.

«…Новое правительство, – пишет Давыдов о варшавских мятежниках, пришедших к власти, – стало возбуждать нравственные силы поляков ложными обнародываниями о скором прибытии союзных флотов и армий на театр военных действий. Поляки верили…»

До чего ж нелепо все эти события воспроизводятся из столетия в столетие: только что мы могли наблюдать аналогичную картину на одной соседней территории, которую поляки считали и по сей день считают своей провинцией.

Но слушайте дальше.

«Ополчение, – рассказывает Давыдов, – двинутое для потушения мятежа, вспыхнувшего в области, торжественно признанной всеми государствами собственностью России, возбудило против себя всю либеральную милицию палат, чердаков и гостиных. Журналы, газеты, витии левых сторон английского парламента и обеих палат Франции, проповедники модных идей, модные люди, модные дамы, модные фразы и вообще всё модное завопило и стало дыбом на Россию».

«Чем поступок России предосудительнее поступков либеральной Англии или либеральной Франции, – вопрошает Давыдов, – первой – некогда относительно Американских Штатов, а ныне Ирландии и Инду стана, а последней – относительно Вандеи и африканских бедуинов?»

«Не принимая этого в уважение, везде печаталось и провозглашалось, что Польша требует только ей принадлежащее, – удивляется Давыдов; хотя мы знаем, что она требовала куда больше. – Но Ирландия, Алжир и Индустан того же требуют, – продолжает он, – чего требовала Польша; отчего ж никто не вопиёт против Англии и Франции? Отчего же Англия и Франция не только не выполняют требований Индустана, Ирландии и Алжира, но употребляют, напротив, и силу оружия, и полицейские, и инквизиционные меры для удержания их за собою?»

Разве, задаётся вопросом Давыдов, «Алжир, Индустан и Ирландия посягали на независимость Англии и Франции?» – как посягала не раз Польша на независимость России, продолжим мы, и как посягала она сейчас на владение русскими землями?

Давыдов резюмирует, что русско-польская война «по своему влиянию на умы, угрожая России ужаснейшими последствиями, едва ли не была, в сущности, грознее войны 1812 года».

Давыдов здесь на удивление прозорлив: ведь необходимость сражения с Наполеоном могли отрицать только откровенные предатели, с какого-то времени опасавшиеся подавать голос; в то время как крикливая разноголосица и сумятица мнений, касающихся польской войны, порождала в итоге куда более тяжёлые результаты. Начиналось всё с неверия в оправданность поведения России; следом приходила убеждённость в преступности собственной власти и русской армии, даже если бы вослед за Польшей были взбунтованы Литва, Волынь, Подолия. А в качестве финала всего этого может наступить крушение государственности – оттого, что если в деле нет правды, русский человек это дело может сгоряча и бросить; даже если речь идёт о его Отечестве. Скажет: да какое это Отечество – обман, подлость и кровь; ну его.

Поэтому, сравнивая войну 1812 года с войной 1831-го, Давыдов пишет: «Одну можно назвать бурей, другую – заразой».

Зараза эта разрослась до такой степени, что позже Николай I признается: «Во время польской войны я находился одно время в ужаснейшем положении. Жена моя была беременною… при мне оставалось лишь два эскадрона кавалергардов; известия же из армии доходили только через Кёнигсберг. Я нашёлся вынужденным окружить себя выпущенными из госпиталей солдатами».

Давыдов появился в районе боевых действий 12 марта. Встречавшие офицеры подняли его на руки: Денис Васильевич с нами!

Главнокомандующий генерал-фельдмаршал граф Дибич принял Давыдова ласково, и начальник главного штаба генерал от инфантерии граф Толь тоже. Они направили Дениса Васильевича к генералу от кавалерии графу де Витта в Люблинское воеводство. Давыдов тут же перешёл в непосредственное подчинение командующего корпусом генерала барона Крейца, заместившего графа де Витта. Отчитываться о своих действиях Давыдов должен был генералу Ридигеру.

(Обратите внимание на перечисленные фамилии: русских генералов у Николая I, сдаётся, не было вовсе. Вернее сказать, он, как и батюшка его, не слишком доверял народу, вверенному ему в управление.)

Давыдову дали в командование летучий отряд: три казачьих полка и финляндский драгунский. Обязанностью Давыдова было наблюдение за десятитысячным войском мятежника генерал-майора Иосифа Дверницкого – кстати, героического участника похода Наполеона в Россию.

Свой отряд и отряд генерала барона Гейсмара, имевшего ту же задачу, Давыдов образно назовёт «очами главной армии»: «Мы должны были неотступно с глазу на глаз находиться с неприятелем».

Беда в том, что Гейсмар, по словам Давыдова, обнаружил в польской войне «замечательную неспособность», а осторожный Крейц отметал любые давыдовские предложения.

В письме из Польши Давыдов напишет о своём основном противнике Дверницком: «Этот отличный и предприимчивый генерал в течение настоящей кампании разбил барона Гейсмара и взял у него 8 пушек, Крейца, у которого взял 5 пушек, и генерала Кавера, у которого взял 3 пушки».

«А у меня ни одной не возьмёт, потому что ни одной нет. Мне хотели дать 4, но я от них отказался…» – завершит он в письме из Польши этот грустный перечень.

В апреле Давыдов наконец принялся за дело.

«Дверницкий, – пишет Давыдов, – на другой день после выступления моего… перейдя быстро Буг… вступил в наши границы, в Волынь».

Давыдов отправился следом. Он миновал захваченный польскими мятежниками город Замостье, «гарнизон которого, – равнодушно отмечает Давыдов, – не только не делал вылазок, но даже не показывался»; 4 апреля (по старому стилю), Давыдов пленил несколько малых отрядов Дверницкого, шедших к Замостью.

Местные жители уверили Давыдова, что сам Дверницкий тем временем успел захватить город Владимир на Волыни.

«Перейдя Буг, – пишет Давыдов. – по мосту, по которому следовал Дверницкий, я предал его огню и взял 6-го город Владимир приступом».

«Бой живо кипел! – вспоминает Давыдов. – Стар и млад, шляхта и духовенство, военные и мещане, – всё стреляло из окон, из-за заборов и оград и, подобно лазам или лезгинам, не просило пощады. Бой продолжался непрерывно в течение четырёх часов».

Дверницкого в городе не оказалось: вышло так, что Владимир взял другой польский отряд.

«Я, однако, поставил здесь всё вверх дном и отбил навсегда охоту бунтовать», – сухо, но вместе с тем экспрессивно отчитывается Давыдов.

В книге Ф.Смита «История польского восстания и войны 1830 и 1831 годов» добавлены несколько подробностей, которые Давыдов опустил: «В числе пленных находились… граф Добржинский, адъютант Дверницкого, и дворянин Чарнолусский, третий по своему влиянию, но по усердию же, может быть, первый. Дабы показать строгий пример, Давыдов приказал расстрелять его, а труп повесить на виселицу».

Вскоре ровно по тому же поводу во французской прессе выйдет заметка под характерным названием «Жестокость русских»: «Генерал Давидов, Вольтер русских степей, знаменитый русский патриот 1812 года, обнаружив несколько ружей в доме г-на Чарнолусского в Волыни, приказал расстрелять без суда этого злосчастного дворянина и затем повесить его тело на дереве на растерзание хищным птицам. Приговор же составлен задним числом. А грубые издевательства над женщинами, включая беременных?.. Нет такого преступления, которого он не разрешил бы своим солдатам».[7]7

Le Messager Polonais, dernier No du 30 Juin 1831. En tout 34 No.

[Закрыть]

Подтвердить французские фантазии сложно (откуда им было всё это знать в Париже? почтовый голубь рассказал?), но и опровергать не станем: кто ж нам поверит.

Однако о том, что в городе Варшаве ксендз Пулавский призывает в своих проповедях истребить всех русских (ещё не добитых) и евреев (уже во множестве висевших на фонарных столбах), или о жене русского полковника Баханова, повешенной поляками на глазах у дочери, французские газеты, по обыкновению, не писали ничего.

Тем временем войско Дверницкого разбил генерал-майор Ридигер, старый знакомый Давыдова ещё по шведской войне.

Давыдов выгнал мятежников из Ковеля (те бежали, не дождавшись сражения) и перекрыл дорогу Дверницкого к Замостью.

Отступая, Дверницкий решил перейти на территорию Австрии.

(В мемуарах полячки Наталии Кицкой будет написано: «Сброд, движущийся по пятам корпуса Дверницкого, также перешёл границу. Прежде чем его задержала австрийская армия, москали перестреляли пятьдесят австрийских гусар». Какая похожая интонация: где-то совсем недавно мы читали точно такие же слова про «москалей» и «сброд»; осталось неясным лишь то, отчего корпус Дверницкого бежал от какого-то сброда, к тому же в соседнюю страну.)

«20 мая Ридигер, – пишет Давыдов далее, – под начальство которого я поступил… дал мне из Камарова следующее повеление: “…Принять под своё начальство все войска воеводства”. Я прибыл 21-го в Люблин… Поляки, считая меня жестокосердным, трепетали при имени моём…»

Давыдову дали в командование двадцать эскадронов, казачий полк и несколько орудий.

Под Лисабысом Давыдов в новом деле – на этот раз с отрядом Скржинецкого.

«В этом сражении, – вспоминает он, – где Ридигер с 6 000 человек одержал блистательную победу на 20 000 польских войск, я, командуя авангардом, состоявшем из конно-егерской дивизии Пашкова и двух егерских полков при шести орудиях, в продолжение трёх часов выдерживал напор неприятеля, значительно превосходившего меня числом (здесь сражалась против меня польская гвардия). Появление Ридигера, лично атаковавшего неприятеля за лесом, решило судьбу сражения. Благодаря Бога, я опрокинул неприятеля и соединился с Ридигером, который, слыша с моей стороны огонь, весьма опасался за меня…»

Следующей задачей Давыдова и переданных ему 20 эскадронов была ловля вышедшего наконец из Замостья известного польского мятежника Хржановского.

В своё время, когда Давыдов впервые со своим отрядом проходил мимо Замостья, польские бунтовщики из этого города разослали информацию, что они, совершив рейд, разбили Давыдова и его казаков. Но так как Давыдов вообще поляков в тот раз не видел, а только читал их хвастливые реляции, для него было делом чести встретиться с Хржановским и лично спросить у него: где ж и каким образом тот его победил.

Однако Хржановский бежал так быстро, что Давыдову пришлось впоследствии признаться: противника он даже не сумел догнать.

25 июля корпус, к которому был причислен Давыдов, должен был переходить Вислу. Для обеспечения безопасного перехода основных сил сто человек стрелков, один казачий полк и семь эскадронов конных егерей под командованием Давыдова получили приказ переправиться днём раньше и закрепиться на другом берегу.

«Весь противоположный берег, – вспоминал Давыдов, – был изрыт длинным валом, за которым сидели неприятельские стрелки, которые стреляли по всякому подходившему с нашей стороны. Итак, мне надлежало с сотнею стрелков держаться против превосходного числом неприятеля более суток, ибо… нельзя было перевести мою конницу, потому что река широка и быстра…»

«Все мы видели явную гибель», – пишет Давыдов; но, признаемся, мы даже не можем поверить в это. Чтоб Давыдов – и погиб? Не нашёл выход? Не избежал смерти?

«…Я, тридцатилетний солдат, – продолжает Давыдов, – хоть и сознавал вполне своё опасное положение, должен был беспрекословно исполнить повеление. Целый день трудились мы над исправлением плотов и паромов, подвергаясь во всё время неприятельским выстрелам».

Этого Давыдова – в рубахе, возле воды, вспотевшего, чуть полноватого, уже седого, с усами куда длиннее, чем на большинстве его изображений, – до самой груди, и с небритой щетиной, тоже поседевшей, – представить отчего-то легче всего.

Река Висла, последний, казалось бы, бой, – фьють – как птичка – просвистела пуля: эта, значит, уже пролетела мимо; а вот – цок! – ив грудь рядом работавшего солдата угодила, и лежит русский человек у чужой реки с кровавым пятном на груди.

– Давайте, ребятушки, не подведите! – говорит Давыдов тысячу раз произнесённые до него и тысячу раз после слова, потому что никаких других нет, и не надо. – Детушки мои, не оплошаем!

Солнце светит; солнце заходит.

«При наступлении ночи я стал готовиться к переправе; так как офицеры и стрелки обнаруживали большую робость, я решился сесть на первую барку и ехать с ними, можно сказать, на убой…»

«Когда уже совершенно стемнело, я начал садиться в первую барку с пятьюдесятью стрелками; по всему противоположному берегу затрещали выстрелы, град пуль стал осыпать нас и в самое короткое время ряды солдат убитых и раненых пали вокруг меня…»

Как же не хочется прощаться с Давыдовым! И не будем.

«Едва только хотели мы отчалить, как послышались с нашей стороны крики: “Ваше превосходительство! Курьер!”»

Давыдов выскочил из барки и при свете фонарей прочёл: отменить переправу.

…В 20-х числах августа Давыдов, уже будучи на другой стороне Вислы во главе отряда, сторожившего укрепления близ моста, разнёс две колонны польского мятежника Ружицкого, пошедшего на приступ.

В те же дни на центральной площади Варшавы объявили, что русский генерал Давыдов уже взят в плен, его везут в город и скоро принародно повесят. Распространение заведомо ложных известий уже тогда часто использовалось противником с целью поднятия духа у несчастного местного населения.

Вместо пленённого и связанного по рукам и ногам Давыдова в город явились русские солдаты.

Давыдов резюмирует: «Если исключим частные неудачи Гейсмара под Сточеком, Крейца под Козиницами и Розена на Брестеком шоссе, все сражения были выиграны русскими невзирая на то, что численная сила обоих воюющих армий мало в чём одна другой уступала до самого взятия Варшавы, и были случаи, в которых превосходство войска были на стороне неприятеля. Я говорю, как было, а не так, как печаталось в польских, французских, английских газетах и разглашалось российскими общемирными гражданами».

Давыдов получил по итогам польской кампании два ордена и звание генерал-лейтенанта. Из русских литераторов первого ряда до таких высот в сухопутных войсках не добирался более никто.

И даже если доберётся – персонажа, хоть сколько-нибудь сопоставимого с Давыдовым, представить едва ли возможно.

После войны Денис Васильевич вернулся в свою симбирскую деревню, ходил на охоту, написал десяток стихотворных шедевров, увесистый том отличных военных воспоминаний, близко сошёлся со всё более «правеющим» во взглядах поэтом Петром Вяземским, ездил с ним в Москву и в Пензу, ужасно тосковал о смерти Пушкина, один раз, признаться, влюбился в дочку соседского помещика, но потом прошло.

Вспоминал всех тех, с кем воевал и кого не стало, – и получалась целая вереница милых лиц, вояк и героев; по старой гусарской привычке баловался шампанским, и поднос ему приносил служка, одетый под Наполеона.

Умер Давыдов от удара, утром 22 апреля 1839 года, в возрасте 54 лет. Как будто какая-то пуля – из ста тысяч пуль, пролетавших мимо него, – летела вослед, летела и догнала.

Однажды у Пушкина спросили: как же он, будучи молодым поэтом, не поддался обаянию Жуковского и Батюшкова и не сделался их подражателем? Пушкин ответил, что обязан этим Денису Давыдову.

«Резкие черты неподражаемого слога» – вот что Пушкин видел в Давыдове, которого иные чудаки находили легковесным; один наш современник пренебрежительно бросил о нём в литературном учебнике: «партизанские мозги». Но именно Давыдов научил Пушкина быть, как он сам сказал, «оригинальным».

Давыдов действительно был большой оригинал, во всех смыслах этого слова.

Здесь стоит на минуту остановиться и честно уяснить вот что: Денис Васильевич Давыдов не стал генералом, побеждающим в сражениях на несколько сотен тысяч человек, – в этом смысле он не равен Кутузову, Багратиону, Ермолову или Раевскому, и всегда осознавал свою подчинённость по отношению к ним.

Нет, может, он и выиграл бы такое сражение, но ни Генеральный штаб, Государь император такого дела не доверили б ему никогда.

Безусловно, он на всех основаниях дорос до генеральских степеней; но всё-таки Денис Васильевич имел чересчур вольный склад характера для военного человека. Он был слишком поэт для того, чтоб претендовать на фельдмаршала, он был слишком дерзок, слишком экспрессивен, слишком, наконец, чувствителен и лиричен.

Генерал Ермолов с любовью писал о Давыдове: «…Β сорок лет он такой же повеса, каким был в молодые лета», – но мы помним, кого в России ещё именовали повесами: Пушкина, Есенина, – понимаете, о чём мы?

Генерал Алексей Щербатов, под чьим началом Давыдов воевал, выражался о нём ещё жёстче: «Хвастун своих пороков»; что, впрочем, можно отнести к доброй половине русских классических поэтов: на этом основании и строился образ лирического героя. Но такие люди армиями не управляют.

И Суворов, и Ермолов, и Николай Раевский попадали в опалу и могли сказать такое, что у придворных вытягивались лица. Но всё-таки дерзки они были не до такой степени, чтоб назвать императора «тетеревом».

Конечно, даже самые мужественные генералы могли иной раз всплакнуть или увязаться за какой-нибудь юбкой очертя голову. Но всё-таки и лиричны они были не до такой степени, чтоб написать:

Не пробуждай, не пробуждай

Моих безумств и исступлений,

И мимолётных сновидений

Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,

Которой память – мука жизни;

Как на чужбине песнь отчизны

Изгнаннику земли родной…

Однако именно эти черты – чувствительность и непредсказуемость – сделали Давыдова легендой. В конце концов, никакому генералу не взбрела б в голову идея устроить партизанскую войну – для этого нужно быть слишком свободным, слишком дерзким, слишком поэтом.

Русский народ, при всей своей внешней суровости, очень поэтичен и сентиментален, он ценит свойственные ему самому черты в тех, кого выбирает своими героями.

Да простят мне вольность сравнения, но Давыдов был, как ни парадоксально, в некотором роде Высоцким своей эпохи.

Нет, положение он занимал несравненно большее, чем Высоцкий: всё-таки Давыдов был в полном и прямом смысле этого слова герой, государственный человек, военный тактик, во многих своих записках ещё и, как сегодня это называется, политолог; в поэзии – предвестник и товарищ Пушкина, а значит, и всей русской литературы как таковой.

Но всё-таки в числе прочих ниш Давыдов занимал и ту, что займёт впоследствии Высоцкий.

Давыдов как-то вспоминал о своём приезде в армию в 1831 году: «Удивительно и непонятно впечатление, произведённое моим появлением… Неужели тому причиною… несколько разгульных стишков, написанных у дымных бивуаков и, по словам педантов, исполненных грамматических ошибок? Проезд мой… был истинно триумфальным шествием! Не было офицера, знакомого и незнакомого, старого или молодого, не было солдата, унтер-офицера на походе, на привалах или на бивуаках, которые бы, увидя меня и узнав, что это я, не бежали бы ко мне навстречу или, догнав меня, толпами не окружали, как какое-нибудь невиданное чудо».

Портреты его были на постоялых дворах, в девичьих комнатах, в крестьянских избах, и, заодно, в кабинете писателя с мировым именем и современника Давыдова Вальтера Скотта.

Кого так ещё любили?

Такой народной славой до Дениса Давыдова не обладал ни один русский сочинитель, и считанные обладали той же славой после.

Давайте представим: если у Давыдова в руке не сабля и не пистолет – чего ему не хватает? Конечно, гитары: она была бы абсолютно уместна в его случае.

И тот самый знаменитый рисунок В.П.Лангера с изображением бородатого Давыдова – он вполне себе взаимозаменяем с фотографиями Высоцкого эпохи «Вертикали» и «Коротких встреч» или его проб на роль Емельяна Пугачёва.

А учитывая то, как легко от Пугачёва Высоцкий шагнул к поручику Брусенцову – офицеру и дворянину – в фильме «Служили два товарища», сходство Высоцкого и Давыдова приобретает ещё более глубинные свойства.

Высоцкий мог бы его сыграть; и никто б потом не поверил, что у Давыдова был высокий голос, а не густой и «хрипой».

Только героическая биография Высоцкого была по большей части выдуманная – спетая и сыгранная; гусарил он, всегда подсознательно желая быть если не «как Давыдов» (слишком далеко), то хотя бы «как Симонов». Ах, как бы ему это понравилось: хоть немного по-настоящему повоевать!

А Давыдов – и был Давыдов, и судьба у него была своя: кочевая, пьяная, любовная, военная, наконец.

И заодно с перцем остроумных басен и эпиграмм. В силу этого едкого остроумия Давыдова отчего-то стремились иной раз выдать за певца свобод и противника всяческого самодержавия, а он, как и Высоцкий, был консерватор, всю жизнь воспевавший стать, в первую очередь ратную, русского человека.

Но если зажмуриться и представить себе небритого, ещё молодого, между одной и другой войной запившего на недельку Давыдова, набренькивающего с утра вот такие стихи, то кто, пусть и со скидкой на эпоху, явится перед вами, как не Владимир Семёнович:

Я не чердак переселился:

Жить выше, кажется, нельзя!

С швейцаром, с кучером простился

И повара лишился я.

Толпе заимодавцев знаю

И без швейцара дать ответ;

Я сам дверь важно отворяю

И говорю им: «Дома нет!»

В дни праздничные для катанья

Готов извозчик площадной,

И будуар мой, зала, спальня

Вместились в горнице одной.

Гостей искусно принимаю:

Глупцам – показываю дверь,

На стул один друзей сажаю,

А миленькую… на постель.

Эти сочинённые в 1811 году Давыдовым стихи, между прочим, так и называются – «Моя песня».

Считают, что эта интонация, так легко ложащаяся на элементарные аккорды – ля минор, ре минор, ми мажор, – пришла к нам откуда-то из Одессы; полноте, русские аристократы из породы татарских князей умели это делать не хуже; нет, даже лучше.

В первую очередь потому, что в случае Давыдова маргинальность была наигранной, а мужественность – природной; а в случае куплетистов, явившихся через полтора века, – ровно наоборот: природная маргинальность при наносном мужестве.

Мы здесь не собираемся даже в предположительном контексте размышлять о влиянии Давыдова на Высоцкого – его, скорей всего, не было; достаточно того, что Давыдов повлиял на Пушкина. И, если скороговоркой, на Фёдора Глинку, на Лермонтова, на Владимира Бенедиктова, а через него, да-да, на Игоря Северянина, и на Георгия Шенгели; а дальше уже сложней история.

Поэтическое мировоззрение «шестидесятников», при всей внешней броскости, было, скорей, банальным: Золотой век из них всерьёз слышала только Ахмадулина, а даже не Окуджава (по крайней мере до тех пор, пока не начал писать свои исторические романы; хотя внешнее влияние давыдовских «гусарских песен» на его куплеты очевидно).

Однако сложно аргументируемое сравнение Давыдова и Высоцкого имеет основой не прямое воздействие стихов поэта-партизана на поэта-барда, а влияние странных сочетаний в эпохе и судьбе на итоговый результат.

Наследие Давыдова принять больше никто не мог: тому же Окуджаве, кажется, даже в голову не приходило, что воспеваемое им гусарство – это в первую очередь не шумные застолья («ах, почти как у нас!») и едкие эпиграммы на вельмож («ах, почти как мы!»), а культ доблести и войны, бои, в которых не берут пленных, территориальные аннексии и безжалостное усмирение любых окраин – польских или кавказских, неважно.

У Высоцкого был самый бойцовский характер, он единственный мог всерьёз спеть тогда «Я люблю кровавый бой!» – не эти же мальчики-имитаторы в разноцветных пиджаках из строчки «Нас мало, нас, может быть, трое».

Всё-таки Высоцкий был сыном офицера, и, доведись ему этот кровавый бой увидеть, он не сплоховал бы – в конце концов, и Давыдов первые свои военно-гусарские стихи, ставшие классикой, сочинил, не побывав ещё ни в одном бою.

Высоцкий, продолжим далее, тоже, как и Давыдов, поневоле жил наособицу от литературного мира, с некоторой завистью туда косясь, и одновременно воспринимая царствующих там – как небожителей, которым сам он не чета.

У Давыдова, почти не публиковавшегося (стихи распространялись в списках), слава была, как он сам её называл, – «карманная».

«Карманная слава, – писал он, – как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казённых дозорщиков. Запрещённый товар – как запрещённый плод: цена его удваивается от запрещения».

Но это же о Высоцком сказано!

Ирландские барды замышлялись как летописцы, то есть исполнители песен о войнах и героях, а потом уже как сатирики; никто ж не знал, что спустя многие века бардами станут называть даже не сатириков, а новоявленных скоморохов. В этом смысле Высоцкий – хоть и не самый большой поэт в России, но всё-таки бард в первичном значении слова. Это самое его большое достижение.

Упущение же Высоцкого в том, что простоту и понятность он в себе культивировал толпе на потребу, и это слишком часто унижало его поэтическое имя. А простота Давыдова была восхитительным новаторством – чернь, в том числе чернь прогрессивную он презирал, – зато одним из первых в России заговорил легко, точно, просто.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?