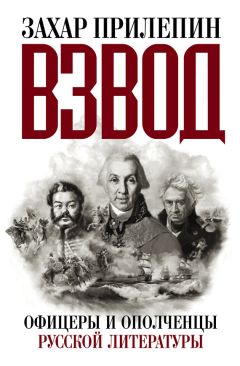

Текст книги "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы"

Автор книги: Захар Прилепин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Поэтому давыдовскую гарцующую лёгкость и точность его поэтического гусарского удара воспринял Пушкин, и передал в русскую поэзию дальше, в будущее; а от Высоцкого в русской поэзии остался, по большому счёту, только его образ.

…Но этим странным сходством феномен Давыдова, конечно же, не ограничивается.

За образом гуляки и гусара скрывался человек на удивление глубокий в тех вещах, что связаны с идеологией и политикой.

Неизбежно придётся вспомнить ещё одно его стихотворение, тоже, кстати, называющееся музыкально – «Современная песня»:

Был век бурный, дивный век,

Громкий, величавый;

Был огромный человек,

Расточитель славы.

То был век богатырей!

Но смешались шашки,

И полезли из щелей

Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,

Всякий обирала,

Модных бредней дурачок,

Корчит либерала.

<…>

Что ж? – Быть может, наш герой

Утомил свой гений

И заботой боевой,

И огнём сражений?..

Нет, он в битвах не бывал —

Шаркал по гостиным

И по плацу выступал

Шагом журавлиным.

<…>

Всё исчадие греха,

Страстное новинкой;

Заговорщица-блоха

С мухой-якобинкой;

И козявка-егоза —

Девка пожилая,

И рябая стрекоза —

Сплетня записная;

<…>

И комар, студент хромой,

В кучерской причёске,

И сверчок, крикун ночной,

Друг Крылова Моськи;

И мурашка-филантроп,

И червяк голодный,

И Филипп Филиппыч – клоп,

Муж… женоподобный.

<…>

Всё, что есть, – всё пыль и прах!

Всё, что процветает, —

С корнем вон! – Ареопаг

Так определяет.

Это ж удивительное – до обидного! – предсказание на все времена.

Причём обидное не столько тем, кого Давыдов так схоже изобразил (мы только половину явленной им галереи представили), – они себя всё равно не узнают: они ж лучше, трагичней, глубже, – обидно тем, кто на весь этот неутомимый ареопаг вынужден любоваться из века в век.

Денис Васильевич вовсе не призывал их атаковать – он посмеивался над ними; значит, и нам придётся.

Но как же показательно выглядит то, что буквально во всех посвящённых Давыдову литературоведческих работах поздне-советского периода (и раннесоветского тем более) «Современную песню» оценивали крайне скептически: эти чудаки писали, что в какой-то момент наш гусар «отстал», и новейших веяний «не осознал»; в общем, обижал хороших людей.

А «мошки» да «букашки» вдруг явились и всё это литературоведение съели – они уже при дверях стояли и перетаптывались. Да если б только одно литературоведение!..

В сборнике своих стихов, который Давыдов готовил в конце тридцатых (он выйдет уже после его смерти), «Современная песня» стоит последней – то есть перед нами в некотором роде завещание, которое не услышали.

Заладили: «гусар», «казак», «казак», «гусар»… А его политическая интуиция работала не хуже военной.

В записках своих Давыдов порой говорит о том, чего и не ждёшь услышать от него, но о чём стоит думать, и так, и сяк поворачивая и разминая его мысль: «…Пока всепоглощающее “я” будет нашим единым рычагом, единым нашим идолом, до тех пор будут напрасны все наши усилия; и до тех пор наш удел – один из двух: рабство или анархия».

Но если поспешно определить Давыдова в лагерь безоглядных консерваторов – тоже неизбежно ошибёшься, и в доказательство этой ошибки достаточно прочесть, скажем, это его рассуждение о России: «Налагать оковы на даровитые личности и тем затруднять им возможность выдвинуться из среды невежественной посредственности – это верх бессмыслия. Таким образом можно достигнуть лишь следующего: бездарные невежды, отличающиеся самым узким пониманием дела, окончательно изгонят отовсюду способных и просвещённых людей, кои либо удалятся со служебного поприща, либо, убитые бессмысленными требованиями, не будут иметь возможности развиваться для самостоятельного действия и безусловно подчинятся большинству. Грустно думать, что к этому стремятся, не понимая истинных требований века; какие заботы и огромные материальные средства посвящены на гибельное развитие системы, которая, если продлится, надолго лишит Россию полезных и способных слуг. Не дай Боже убедиться нам на опыте, что не в одной механической формалистике заключается залог великого успеха! Мысль, что целое поколение воспитывается на подобных идеях, – ужасна…

Мне, уже состарившемуся… не удастся увидеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет окружено лишь толпою неспособных и упорных в своём невежестве людей».

Ведь и здесь он был прозорлив тоже; и со времён своих первых беспощадных басен до самых зрелых лет – а приведённые выше жестокие предсказания написаны за три года до смерти, – Давыдов, выходит, не менял своих взглядов.

Более того: эти слова написаны в тот же год, что и «Современная песня»!

Отсюда вывод, хоть несложный в формулировке, зато непростой в осознании. Не стоит думать, что мы так далеко ушли от живших здесь до нас. Никуда мы не ушли.

Беспечный гусар и казак Давыдов не хуже нас понимал, что страна и государство не всегда тождественны, а зачастую и враждебны друг другу. Но жил, и рисковал жизнью и даром своим, исполняя приказы порой презираемой им власти, – даже без надежды увидеть сиятельное возрождение матушки-России.

Но когда б ему указали на это и спросили: разве ж так можно? – он бы эдак махнул рукой и ответил: «А и что же теперь, голубчик? Может, и не воевать?.. Встать в хоровод с ареопагом и устроить похороны нам всем?.. Эй, как тебя… Наполеон! Принеси шампанского нам лучше».

Вот и вся история. Так что послушайте лучше про другое.

«Неприятель усиливался всеминутно.

Грозные тучи кавалерии его окружали фланги нашего арьергарда, в одно время как необозримое число орудий, размещённых пред густыми пехотными громадами, быстро подвигались прямо на него, стреляя беглым огнём беспрерывно. Бой ужасный! Нас обдавало градом пуль и картечей, ядра рыли колонны наши по всем направлениям… Кости трещали!»

Это Давыдов. Он завещал петь и побеждать.

«Я пел, для храбрых лиру строя…»

Полковник Фёдор Глинка

Под тучами картечь и пуль наш друг был смел и бодр.

Струёй дунайской раны он кровавы омывал;

По Альпам, выше грозных туч, с Суворовым всходил

И на гранитах шведских скал острил драгой булат,

Что вырвал из могучих рук кавказского бойца!

Он зрел брега каспийских вод и видел бурный Бельт,

В далёких был краях – и пал за близкий сердцу край:

За родину, за милую, за русский край святой…

Ничего себе география… Ода экспансии на все стороны – а то, что воин пал за тридевять земель, не вступает ни в какое противоречие с тем, что погиб он всё равно за русский край.

За русский край везде можно пасть; было бы место.

Написано это Фёдором Глинкой, автором нескольких стихотворений, ставших народными песнями, которые поются по сей день. Из первостатейных русских поэтов – он самый что ни на есть долгожитель, прожил далеко за девяносто; а ведь в молодости менял войну за войной. Имя русского офицера носил с гордостью необычайной, даром что на вид, причём до самой старости, был сущим подростком – так и старел, юношей: немного будто бы приплюснутая голова, усы и борода не очень росли, щёки розовые, взгляд смеющийся.

Фёдор Николаевич Глинка родился под Смоленском, в деревне Сутоки Духовицкого уезда (теперь деревня называется Савино), по одним данным – 19 июня 1786 года, по другим (эту дату называл первый его биограф и друг А.К.Жизневский) – 8 июля 1786 года.

Предки в начале XVII века выехали из Польши и скоро обрусели. Особенного интереса к земле и культуре давних предков Глинка не проявлял (польским языком, впрочем, владел, наряду с французским и немецким, и польскую музыку ценил).

Отец его – отставной капитан Николай Ильич Глинка. Участвовал в русско-турецкой 1768–1774 годов и был отмечен за храбрость. Вышел в отставку, женился на Анне Яковлевне Шаховской. Имели 90 душ крепостных.

Сыновья его – числом шесть – все шли по военной стезе.

Фёдор, третий сын, болел и к ратным делам по состоянию здоровья не слишком годился. Страдал кровотечениями из носа, от постоянной слабости засыпал в любую минуту – бывало, то на сенокосе его найдут в стогу, а то и в овраге лежит, как забытый, божья коровка на лбу. Сыпи, простуды, лихорадки… Сам потом признавался, что цеплял все подряд известные и не очень известные медицине заразы.

Если б не пасека отца, не мёд лечебный, животворный, – может, и не дожил бы Фёдор Николаевич до совершеннолетия.

Петербургские знакомые их семейства – в числе которых А.Н.Нарышкин, Г.Р.Державин и ближайший сосед Г.А.Потёмкин – ещё задолго до рождения Фёдора угощались домашним мёдом семейства Глинки.

Нарышкин писал Николаю Ильичу: «Все присланные вами коврижки разошлись на домашнем потчевании, а потому, чтоб быть позапасливее, прошу вас заготовить мне тысячу коврижек с моим гербом, которого и прилагаю рисунок. Из этой тысячи уделю только двадцать Г.Р. Державину за его хорошие стихи. Он большой лакомка, а вас отблагодарит своею поэзиею».

Прадед Григорий Андреевич в своё время встречал в родовом имении Екатерину II, она спросила: сколько ж тебе лет, дедушка? – а он: 104, государыня.

Хотя родители Глинки долгожителями не оказались и ушли рано.

Восьми лет Фёдор Глинка поступил в Первый петербургский кадетский корпус. На тот момент – 1795 год – корпусом управлял Михаил Илларионович Кутузов.

За три с половиной года Фёдор освоил шестилетний курс, досрочно переходя из класса в класс. Был первым по математике. Начал сочинять стихи. Но любимым предметом его был Закон Божий.

При этом ужасно болел, и всё время учёбы – то чирьи, то опять кровотечения, то иные напасти.

В 1802 году закончил кадетский корпус и был направлен прапорщиком в 81-й Апшеронский пехотный полк. Полк стоял в Ровно, Польша.

Шефом полка был Михаил Андреевич Милорадович – уже славный на тот момент генерал. Происходил из древнего сербского рода; участвовал в суворовских походах, в том числе в переходе через Альпы; был гуляка, жизнелюб и женолюб, отличный бильярдист; человек широкий, могучий и яркий. За обедами у него играло 24 музыканта из крепостных.

Фёдор Глинка писал в воспоминаниях: «…Гремели обе его славы – военная и разгульная».

«Несмотря ни на какие дороги, рано весною и в позднюю осень, он любил скакать по-курьерски. Особенно удивлялись тому, что он никогда не позволял тормозить своего экипажа, и с каждой горы, как бы крута она ни была, мчался во весь конский скок, приводя в трепет самых-самых бестрепетных фурманов[8]8

Фурман – извозчик.

[Закрыть] – по большей части евреев».

Милорадович при знакомстве вдруг подал Глинке книгу на французском, сказав читать вслух (сослался, что глаза часто воспаляются, со времён хождения по итальянским горам). Тот приступил к чтению – речь в книге шла об островных дикарях Тихого океана; при этом Глинка время от времени прерывался и делился своими познаниями в истории и географии.

Милорадовичу смышлёный молодой офицер сразу понравился: со вчерашним кадетом генерал скоро перешёл на «ты» и принял его адъютантом.

Ратные дела ждать не заставили: 4 июля 1805 года императором Александром I был принят план войны с Францией. Русские войска перешли австрийскую границу.

Фёдор писал брату Сергею: «Солдаты были бодры, но на лицах их изображалась горесть. Ты знаешь, любезный друг, привязанность русских к своему Отечеству, и потому можешь судить, с каким чувством переступали они за пределы своей империи. Во всех полках пели песни, но они были протяжны и заунывны; казалось, что в них изливалась сердечная грусть героев: это последняя дань отеческой стране.

Мы идём на помощь австрийцам. Хранить дружество с соседями, помогать ближним и защищать утеснённых было священным обычаем России».

В середине октября руководство над армией принял Кутузов.

С падением крепости Ульм русские войска оказались в опасном положении. По приказу Кутузова начали отступать. Французы шли по пятам.

Первое сражение с участием молодого адъютанта случилось 24 октября у Амштеттена.

«Мы стояли в две линии; вторая линия и резерв были у самого леса в лощине, так что неприятель не мог их хорошо видеть. Генерал Милорадович, помня наставления великого Суворова, что русский солдат должен доставить победу концом своего штыка, отдал приказание, чтоб гренадерский батальон его полка не заряжал ружей, а встретил бы неприятеля прямо грудью с холодным ружьём. В четыре часа пополудни дело началось», – вспоминал Глинка.

Исполняя в тот день поручение Милорадовича, он погонял лошадь шпагой, и, на своё счастье, выронил её. Тут – буквально над лошадью, опалив гриву, – и просвистело ядро. Если б за шпагой не наклонился, разнесло бы на части.

Сражение окончилось ничьей. И снова отступление: шли 400 вёрст до Кремса.

Сражение при Кремсе с корпусом маршала Э.Мортье произошло на левом берегу Дуная, в гористой местности.

Глинка рассказывает: «Французы засыпали нас картечью из множества своих батарей. Мы несколько раз принуждены были отступать до самого города, и всякий раз генерал Милорадович, начальствовавший в сём деле, мужественно отражал неприятеля и по трупам его водил расстроенные свои полки вперёд.

На долине и в горах бой продолжался с равным жаром. Теснота места усугубляла жестокость сражения. Пули снова туда и сюда, как рой пчёл. Ядра и картечи, шумя по горам, ссекали деревья и дробили камни. Полк наш, сражаясь отчаянно, очевидно исчезал. Много офицеров было раненых, и многие, перевязав раны, возвращались в бой. Наконец уже к вечеру генерал Уланиус с егерями, а генерал Дохтуров со своей колонной ударили на неприятеля с тылу, и он весь частью потоплен, частью забран был в плен. С нашей стороны убитых и раненых, только в одной бригаде Милорадовича, бывшем в самом пылу сражения, много».

О себе умалчивает, но он находился при Милорадовиче, посему весь этот кошмар девятнадцатилетний маленький прапорщик с детским лицом испытал.

«У французов взяли мы знамёна, пушки и генерала Грендоржа», – завершает Глинка рассказ.

Так русская армия училась побеждать француза.

Австрийский император Франц II наградил Кутузова высшей воинской наградой своей империи – орденом Марии Терезии первой степени.

Однако ж виды на следующий день открылись ужасающие: «Целый берег Дуная покрыт трупами! Там лежат они кучами; в другом месте порознь; иной держится за раздробленную голову; другой схватился рукой за грудь, из которой жизнь его излилась вместе с кровию».

Пять лет спустя Фёдор Глинка напишет:

Я вижу, как теперь, Дуная бурны волны,

Его брега – убийств и крови полны:

На них пылала грозна брань

И рати бурные кипели,

Над ними небеса горели,

И было всё – войне и смерти дань!..

Там призрак гибели над юношей носился,

И гаснул мой безоблачный рассвет,

И с жизнью молодой, на утре ранних лет,

Едва я в бурях не простился!..

Но память мне мила о жизни боевой,

Когда я пел, для храбрых лиру строя,

Не сладость вялого покоя,

Но прелесть битвы роковой…

(«Мечтания на берегах Волги», 1810)

«Не сладость вялого покоя, но прелесть битвы роковой». Это, между прочим, не романтическая фигура речи – а заявление человека, видевшего к тому времени великое множество смертей.

2 декабря – новая битва, ещё более масштабная и жуткая: тот самый Аустерлиц. Там Наполеоном были разгромлены русская и австрийская армии.

Апшеронский полк ввели только в самом финале сражения: Глинка участвовал в штыковой атаке. Попытайтесь представить себе, что это такое: дикий крик, бешенство и сапог, вдруг утонувший в кровавой жиже…

Позор поражения был огромен, но Глинка – ещё, по сути, юноша – находит в себе силы написать сдержанно, сурово и прозорливо: «Нам, россиянам, прослывшим непобедимыми, всегда должно надеяться побивать французов: ибо то, в чём они искуснее нас, мы перенять можем, а того, что преимущественно свойственно россиянам, французы никогда иметь не будут».

Среди причин поражения подмечает следующее: «…Ружья их гораздо исправнее и лучше наших. Артиллерия французская действует также исправно и метко… Французы наступают и отступают всегда колоннами; в том и в другом движении производят беспрерывный огонь».

Что ж, поучиться действительно было чему.

23 сентября 1806 года двадцатилетний Фёдор Глинка вышел в отставку по болезни. Три года жил в родной деревне.

Как бывалого вояку, местное дворянство избирает его в резервное ополчение сотенным начальником.

В 1808 году Глинка начинает публиковаться: отрывки из «Писем русского офицера» (вскоре они выходят отдельным изданием), историческая повесть «Григорий» (на древнерусском материале) и, конечно же, стихи.

Чувство их – прозрачно:

Простите, храбрые герои!

Я слабо подвиг ваш воспел;

Великодушны русски вой!

Вам должно сонмы ваших дел

Во славу, на скалах кремнистых

Иль на досках металльных, чистых,

В роды родов изобразить.

Сколь многих я ещё героев,

Сокрытых в мгле кровавых боев,

Не мог дел славных здесь вместить!

Державинская сила тут чувствуется (достигаемая, как и у Державина, за счёт лёгкой архаизации торжественной лексики и намеренного слома грамматики).

В 1810–1811 годах Глинка путешествует, но не по Европе – он там уже бывал и, что русскому делает честь, с ружьём и со шпагою, – а по России: проезжает Смоленск и Смоленскую губернию, следом – Тверь и Москву.

И вот что совсем ещё молодой, повидавший Запад и уютные европейские деревни Фёдор Глинка записывает: «С сердечным удовольствием видел я, что благие нравы предков, вытесненные роскошью и нововведениями из пышных городов, не остаются вовсе бесприютными сиротами на Русской земле. Скромно и уединённо процветают они в простоте сельской. Не раз повторял я про себя достопамятное изречение Монтескьё: “Ещё не побежден народ, хотя утратившим свои войска, но сохранившим нравы свои”. И поэтому я всегда утешался душевным уверением, что вопреки всем умствованиям и расчётам наших врагов ещё очень трудно покорить отечество наше».

Не это ли стало одной из главных причин победы в скорой войне с Наполеоном?

И далее: «Защитники нынешнего века беспрестанно восклицают, что мы час от часу становимся умнее, просвещённее. Поверим им и спросим: становимся ли мы счастливее?»

«Роскошь есть первый враг всех добродетелей вообще, – пишет Глинка. – Сибариты и эпикурейцы умеют только угощать самих себя. Светские люди только хвастают гостеприимством, но истинная услужливость, заботливость, попечение, усердие, которыми приправляется и кусок самого чёрствого хлеба, – все сии тайны странноприимства для них неизвестны. Гостеприимство бежит тех мест, где водворяется корыстолюбие».

Это был непростой молодой человек. С такими подходами – либо в бунтовщики, либо в монахи. Либо опять на войну.

Вполне в радищевской манере описывает Глинка и тоскливый быт русских крестьян: поборы, болезни, полное отсутствие лекарей («Если б приходские священники наши имели хотя некоторое понятие об искусстве лечить, то приносили б сугубую пользу ближним!» – в сердцах восклицает он).

Безоценочно (а какие тут могут быть оценки!) пишет про помещика, который за день до приезда Глинки требовал с крестьян дополнительного оброка. «Когда бедные поселяне отговаривались неимением денег, то, угрожая им плетьми, розгами и всем… говорил: “Продайте своих овец, коров и всё, что имеете, для заплаты мне оброку; мне нужда в деньгах: я еду в Москву!»

Отчего-то и это кажется современным.

Вместе с тем совершенное восхищение испытал Глинка во Ржеве: «Надобно отдать справедливость ржевским жителям в том, что они в целости и сохранности умеют сберегать древние обычаи, нравы и здания».

Там Глинка собирает известия о богослове и химике XVIII века Терентии Волоскове, изобретшем особые астрономические часы и разнообразные подзорные трубы. С гордостью упоминает местного помещика, сделавшего машину, заключавшую в себе молотильню, веяльню и жернова. С восторгом говорит о Максиме Немилове – мастере золотых дел, слесаре, столяре, живописце и механике.

В записках Глинки прежде всего видна незаданность взгляда и отношения: замечает дурное – говорит: дурно; рассмотрел прекрасное – удивлён и рад. Постоянно в нём только одно: восхищение пред своим народом.

Словом – русофил законченный и непобедимый.

После плавания по Волге на лодке записывает: «Пристани наполнены судами, на которых беспрестанно движутся шумные толпы работников… парчовые платья и жемчужные головные уборы женщин, гуляющих по берегу, составляют приятную для глаз картину».

Из Тверской губернии в Москву добирается на коляске и отчитывается: «Народ в Московском краю белотел, свеж лицом и одет прекрасно».

В общем, «лишь ненавидящие нас иноплеменники могут называть жизнь простых русских людей несчастною».

Уже под Москвой, в крестьянской избе, зашёл у Глинки разговор с молодыми офицерами: будет ли война с Наполеоном. Глинка отвечал: да, будет.

Разговор слушала крестьянская девочка двенадцати лет, сидевшая в углу.

Один офицер спросил:

– Что стали бы делать, когда б француз пришёл сюда?

Девочка без запинки ответила:

– И-и, барин, да мы б им, злодеям, дохнуть не дали б, и бабы пошли бы на них с ухватами!

…Ещё бы не любить такой народ.

Чего не скажешь о нравах обеспеченных слоёв общества и аристократии.

«…Зашли мы к лучшему ваятелю поискать богов славянской мифологии, – пишет Глинка о Москве. – Нам показали множество Аполлонов, Флор, Венер. Последних стоял целый ряд: Венера Медицейская, Капитолийская… и проч., и проч. Но там не было ни одной Лады… Для русских богов и форм не было. Никому ещё до сих пор не приходило украсить ими дом или сад свой».

И следом на ту же, в сущности, тему: «Между русскими и иностранными лавками та разница, что первые по большей части навещаются пешеходцами или приехавшими на дрожках; а последние посещаемы особами, приезжающими в самых богатых экипажах. В первых все товары почитаются негодными; в последних – превосходными; хотя часто многое тихомолком переходит из русских лавок в иностранные. Но тогда уже каждая русская ленточка, осветясь прикосновением рук модной торговки, становится вдвое дороже».

Всё о том же продолжает Глинка и по пути из Москвы в Петербург: «Пифагор, пристав к неизвестному берегу, где нашёл начертанные на песке математические фигуры, заключил и не ошибся, что там живут любители наук. Что же должно заключить, видя стены русских трактиров, исчерченные французскими изречениями?.. Мы искали чего-нибудь русского, искали со свечой – и едва могли найти…»

С осени 1810-го до лета 1811-го Глинка пробыл в родовом поместье; заочно поучаствовал в большом литературном споре между «карамзинистами» и «шишковистами» и, несмотря на всю любовь к Карамзину, поддержал позицию Шишкова, считая, что старославянский язык более чем любой европейский пригоден для того, чтоб питать современный русский и создаваемую на нём литературу.

«Какое изобилие, какие возвышенные и какие величественные красоты в наречии славянском. и притом какое искусное и правильное сочетание слов, без чего и лучшие мысли теряют силу и красоту», – писал Глинка в статье «Замечания о языке славянском и русском, или светском наречии» (1811).

Глинка, по сути, стал не только предвестником Гоголя с его завещанием «проездиться по России» и «полюбить русских», но и всего поколения русской классики с их постепенно явившимся умением слышать живой, народный говор. Одним из первых Глинка много писал о том, как важно понять строй речи обычного мужика, как оригинально и глубоко говорит русский крестьянин.

2 сентября 1811 года будучи в Киеве, Фёдор Глинка становится свидетелем пролёта огромной кометы, о чём на другой день напишет в письме: «Её почитают предвестницею великих переворотов, кровопролитной войны… если воздвигнется брань от Запада, то брань сия будет неслыханна, ужасна!»

За месяц до начала войны появятся у него такие стихи:

Нет, теперь зажечь не можно

Брачные свечи:

Мне туда стремиться должно,

Где звенят мечи!

Там с врагом мы крови чашу

Будем братски пить,

И вражду там станет нашу

Бог и меч судить!

Может, бледный труп прикроет

Чёрный вран крылом,

Иль могилу мне изроет

Верный друг мечом…

(«Прощание», 1812)

Сильные строки.

22 мая 1812 года Глинка, словно заговаривая ещё не обрушившуюся беду, записывает в дневнике: «Нет! Русские не выдадут земли своей! Недостанет воинов – всяк из нас будет одною рукою водить соху, а другою сражаться за Отечество!».

С началом войны, как пишет Глинка в своей автобиографии, генерал Милорадович, «собиравший войска в Калуге, собственноручным письмом, по нарочной эстафете», вызвал его на службу.

Но до Калуги ещё надо было добраться.

Глинка, являясь пока ещё гражданским лицом, наблюдает из ближней деревни битву за Смоленск. (В ней принимал участие его старший брат Григорий, служивший в Аибавском пехотном полку.)

«5 числа, с ранней зари до позднего вечера, 12 часов продолжалось сражение перед стенами, на стенах и за стенами Смоленска. Русские не уступали ни на шаг места, дрались как львы. Французы или, лучше сказать, поляки в бешеном исступлении лезли на стены, ломились в ворота, бросались на валы…»

«Наконец, утомлённый противоборством наших, Наполеон приказал жечь город, которого никак не мог взять грудью».

«Тучи бомб, гранат и чиненых ядер полетели на дома, башни, магазины, церкви. И дома, и церкви, и башни обнялись пламенем, – и всё, что может гореть, – запылало!.. Опламенённые окрестности, густой разноцветный дым, багровые зори, треск лопающихся труб, гром пушек, кипящая ружейная пальба, стук барабанов, вопль старцев, стоны жён и детей, целый народ, падающий на колени с воздетыми руками, – вот что представлялось нашим глазам, что поражало слух и что раздирало сердце!.. Толпы жителей бежали из огня, полки русские шли в огонь; одни спасали жизнь, другие несли её на жертву».

Вместе с русской армией Фёдор Глинка отступает (брат Григорий служит проводником российским частям – это ж всё их родные места).

17 августа Фёдор записывает:

«Прости, моя милая Родина!

Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие сёла возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оборонительные оружия, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются!..

Сегодня крестьяне Гжатского уезда, деревень князя Голицына, вытесненные из одних засек, переходили в другие, соседние леса через то селение, где была главная квартира. Тут перевязывали многих раненых. Один четырнадцатилетний мальчик, имевший насквозь простреленную ногу, шел пешком и не жаловался. Перевязку вытерпел он с большим мужеством. Две молодые крестьянские девки ранены были в руки. Одна бросилась на помощь к деду своему, другая убила древесным суком француза, поранившего её мать.

Многие имели простреленные шапки, полы и лапти. Вот почтенные поселяне войны! Они горько жаловались, что бывший управитель-поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов. Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян – полякам и прочим пришельцам?..»

25 августа в армию прибыл Кутузов.

Глинка, оставшийся без документов, ищет Милорадовича: только тот может опознать его и принять на воинскую службу. В царящей при Бородине суматохе, среди десятков тысяч людей, накануне сражения, найти Милорадовича не удаётся: сказали, что он на правом фланге, но, пока Глинка туда добирался, генерал умчался в другое место.

7 сентября случилось Бородинское сражение: Глинка наблюдал его, находясь при батарее в деревне Горки.

«Многие батареи до десяти раз переходили из рук в руки, – запишет он. – Сражение горело в глубокой долине и в разных местах, с огнём и громом, на высоты всходило. Густой дым заступил место тумана. Седые облака клубились над левым нашим крылом и заслоняли середину, между тем как на правом сияло полное солнце. и самое светило мало видело таких браней на земле с тех пор, как освещает её. Сколько потоков крови! сколько тысяч тел!

…На месте, где перевязывали раны, лужи крови не пересыхали. Нигде не видал я таких ужасных ран. Разбитые головы, оторванные ноги и размозжённые руки до плеч были обыкновенны. Те, которые несли раненых, облиты были с головы до ног кровью и мозгом своих товарищей…

Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался беглый огонь из пушек. Бомбы, ядра и картечь летали здесь так густо, как обыкновенно летают пули; а сколько здесь пролетело пуль!..»

На Бородинские вершины

Седой орёл с детьми засел,

И там схватились исполины,

И воздух рделся и горел.

Кто вам опишет эту сечу,

Тот гром орудий, стон долин? —

Со всей Европой эту встречу

Мог русский выдержать один!

(«1812 год»)

В сражении был ранен пулей в голову Григорий Глинка. Братья Фёдор и Василий повезли его в Москву. В квартире старшего – Сергея – в Москве собрались все пятеро братьев.

Сергей жёг главное своё богатство – библиотеку. Никто даже не стал ничего спрашивать: уже понимали, что Москва будет оставлена, и отдавать это богатство французам Сергей – так же, как и Фёдор, литератор, – не желал.

Первопрестольную братья оставили в день вступления в неё Наполеона.

«Я видел сгорающую Москву, – напишет Фёдор. – Она, казалось, погружена была в огненное море. Огромная, чёрно-багровая туча дыма висела над ней».

Из Москвы Глинка едет в Рязань (отмечает в дневнике суровость местных мужиков и ласковость женщин), оттуда – в Касимов, и дальше – в Тарусу (где язвительно записал: «Теперь здесь побережье Оки совершенно пусто; все господа уехали в степи от французов так, как прежде, заражаясь иноземною дурью, ездили в Москву и в Париж к французам»).

Вечером 11 октября Глинка явился к месту расположения русской армии – в Тарутино. По-прежнему без документов, одет он был, как сам расскажет потом, в «синюю куртку, сделанную из синего фрака, у которой при полевых огнях фалды обгорели». Вполне могли задержать как невесть кого, но Глинка наконец-то отыскал в Тарутине своего старого начальника – Милорадовича.

Тут же был зачислен поручиком в авангард действующей армии. (и даже денег на форму получил; а заодно генеральское приказание побрить подобие растущей бороды и вернуться в человеческий вид.)

Побриться успел, а купить форму – нет, но щедрого в дружбе и явно обрадовавшегося Глинке Милорадовича это не смутило, когда тот пригласил поручика на званый обед к генералу Дмитрию Дмитриевичу Шепелёву.

«…Гвардейская музыка гремела. В корень разорённый смоленский помещик, бедный поручик в синей куртке с пустыми карманами, имел честь обедать с тридцатью лучшими из русских генералов», – самокритично и с иронией запишет Глинка.

На следующий день он раздобыл форму, был подтянут и готов к свершениям.

«Теперь ли нам дремать в покое, / России верные сыны?!» – писал Фёдор Глинка в своём стихотворении «Военная песнь». И там же:

Раздался звук трубы военной,

Гремит сквозь бури бранный гром:

Народ, развратом воспоенный,

Грозит нам рабством и ярмом!

В армии Наполеона имелись, как мы помним, представители двадцати народов, а не одного, но Глинка имел в виду, скорее, обобщённый «европейский народ»: развратом воспоенный.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?