Текст книги "Запах анисовых яблок"

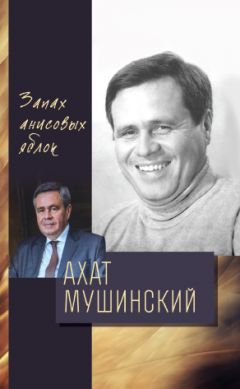

Автор книги: Ахат Мушинский

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Ахат Хаевич Мушинский

Запах анисовых яблок

© Татарское книжное издательство, 2021

© Мушинский, А. Х., 2021

Проза

Записки горбатого человека

Кое-как оконченный университет, неверная жена, циклотимические чередования радости и печали, неопределённость понятия нации, испорченные зубы, потеря наивности, уродливые герои в моих произведениях.

Мати Унт. Голый берег. Love story

Часть первая

Не… Мо…

Когда это началось?

Лет сто назад. Летом. В конце августа, сухого, жаркого, словно не в средней полосе мы обитали, а где-то в Средней Азии.

Да, на исходе лета в санатории-курорте «Зелёные Горки»…

«Санаторий-курорт» – это, конечно, громко сказано. Безликая кирпичная пятиэтажка да несколько трухлявых, напомаженных старушек-домиков, на санаторном языке – корпусов, рядом деревушка, чьё название носит здравница, пересохшая речушка, плешивый взгорок, ни лесочка рядом, ни рощицы; вокруг, куда ни кинь взор, коровы бродят, домашняя птица копошится…

Но лечебные грязи в «Зелёных Горках» – это уж что есть, то есть, не отнимешь.

Не для всех, понятно. От всех хворей одного снадобья не бывает. Но надеются все. Вот и я помчался. Затерзал остеохондроз – шею не повернуть было, ох как намучился. А тут как нельзя кстати «горящая» путёвка в Литфонде. Не на Гавайские острова, но что важнее – комфорт с негнущейся шеей или дыра на какой-то месяц, зато с видом на исцеление?

В те грязи я ещё в коридоре Дома издательств поверил, прослушав полуторачасовую лекцию-экспромт одного местного баснописца, который в том санатории от простатита вылечился, этой неизлечимой мужской болезни. И верите, нет, поправил я свою шею. Правда, потом другое появилось, и похуже. Но с грязями «Зелёных Горок» я это уже не связываю.

Но связываю с самими «Зелёными Горками», то есть именно с санаторием, с моим пребыванием в нём.

С «Зелёными Горками»… И с нею…

Там все романы крутили. В лечебных целях, так сказать. Там было много женщин, страдавших бесплодием, и каждая стремилась проверить: а не супруг ли благоверный, дома на печи оставленный, виноват в их супружеской драме? Гуляли бедняжки напропалую, вдруг да с кем зацепится, завяжется, и осуществится нормальная мечта нормальной женщины.

Она, однако, не их поля ягода была. В этом отношении у неё было всё нормально. Ненормальной она была в другом…

Хотя сам ненормальный.

Но поэт по большому счёту только тогда поэт, когда он ненормален. А я в качестве литератора был официально зарегистрирован творческим союзом. Не Байрон, конечно, но по местным меркам очень даже ничего. И необходимая ненормаленка имелась. Нет, больше, чем только необходимая, больше…

Зато потом слишком нормален стал. Впрочем, кто знает, что нормально в этом нашем ненормальном мире – белое или чёрное, трезвое или пьяное, любовь, ненависть, жалость… что?

В юности от неприятных мыслей мне удавалось избавляться сравнивая свои проблемы с мировыми. Сколько людей погибло в аду войн, землетрясений, наводнений, сколько замучено в сталинских застенках, сколько загибается сегодня от СПИДа, рака, других бесчисленных гадостей! А я? Да я по сравнению с ними счастливчик. В последнее время эти сравнения не помогают. Они по привычке приходят в голову, но тут же в считанные секунды испаряются. А чаще и испаряться уж нечему – и не вспоминаю, и не сравниваю. Чего сравнивать личное с абстрактным, пусть и мирового значения?

Позже в сложных ситуациях я стал обращаться к созвучным моему душевному состоянию стихам различных известных и безызвестных поэтов. Наподобие:

Чем горше, тем слаще становится участь.

Или:

В отчаянной доле есть ряд преимуществ.

Или:

Господи, какое счастье —

душу загубить свою…

Одно время грело. Потом тот же результат, что и в юности с мировыми проблемами. Верил бы в Бога – помолился б, и все дела. Да ведь безбожник. В бессмертие души с некоторых пор вот поверил. Быть может, когда приспичит, и во Всевышнего уверую, кто знает…

Человек – величина переменная. И с фасада, и изнутри. До того переменная – уму непостижимо. «Да я ли это?!» – охнешь вдруг, получив заказанную на очередное удостоверение фотокарточку и увидев свою физиономию. А ещё хуже, когда поймаешь себя на каких-то гадостях, делать которые уже попривык и которые буквально пять-шесть лет назад казались порнографией позорной, недостойной не то что кончиков ногтей твоих, но и мысли даже. Достоевский сказал: дольше сорока лет жить неприлично, пошло и безнравственно. Точно! И больше того скажу: дольше тридцати. Да, да, тридцать – и на мыло, на щётки-смётки… Ведь человек после тридцати живёт вхолостую, повторяясь и, что самое мерзопакостное, – обжираясь, а чаще упиваясь, и постоянно – накопительствуя и сношаясь, не оплодотворяя.

До «Зелёных Горок» я об этом как-то не думал. А там – да, до меня дошло: я же сам занимаюсь этим. Хотя всё могло сложиться иначе. Хотя там ничего такого и не было. Ни пятнышка тёмного. Это уж потом… Впрочем, что есть тёмное, а что светлое? Школяр ответит, а ты себе – нет.

Нет, не могло иначе сложиться.

Нет, могло.

Не могло…

Могло…

Не…

Мо…

Рыцарь

Что более всего поразило меня в санатории, так это обилие калек. Они бодро хромали, умело прятали колчерукие конечности в карманах, фланируя беззаботно по главной аллее и с любопытством разглядывая новеньких.

Их-то роду-племени Она и была.

Маленькая, горбатенькая, с огромным оранжевым чемоданом, она предстала передо мной ещё в аэропорту. Каким-то образом мы сразу узнали друг в друге постояльцев, или пациентов (не знаю, как точно сказать), «Зелёных Горок».

В автобусе, который основательно протряс нас и накормил пылью, мы чувствовали себя уже родственными душами.

Особое впечатление на меня произвёл её страшенной величины чемодан, за который я сразу же на аэровокзале по-рыцарски взялся. Камни, что ли, везла? Руки после трёх шагов онемели, меняй их не меняй… Но я мужественно доволок его до её двери на четвёртом этаже главного корпуса. Мой «люкс», куда я ввалился совсем обессиленный с чемоданчиком-«дипломатом», в котором портативная пишмашинка, бутылка коньяка, мыло, зубная паста, щётка, да и всё, пожалуй, находился этажом ниже.

В порядке благотворительности

Уже на другой день руководству санатория было известно, что на излечении у них находится пиит. И сам главврач, оказавшийся большим любителем изящной словесности, предложил мне провести небольшой вечер поэзии, попросту говоря, выступить в клубе.

– В порядке благотворительности, – сказал он.

Выступать перед живым читателем я не любитель – полупустые залы, равнодушно-вопросительные взгляды, разъяснения – кто ты да откуда… Мало приятного. И платят всего ничего.

Но, право, каких только чудес на свете не бывает: довольно вместительный залец клуба в назначенный час оказался переполненным, люди толпились в дверях, подпирали стены, сидели на подоконниках, сновали в проходах между рядов.

О, как бодрит толпа поэта!

Точно маститый, чью биографию знают лучше его самого, я начал без расшаркиваний – швырнул строфу в зал, как кость на драку-собаку, за ней вторую и увидел, что стихи мои проглатываются на лету. Я читал наизусть, а книжку в руке держал так, для антуража, чтобы её не только слышали в исполнении автора, но и видели.

Глаза женщин – а их на поэтических встречах, как всегда, большинство – пылали сочувствием, состраданием, соучастием.

И, окрылённый, я взял крен навстречу их распахнутым душам, запел исключительно о любви, совершенно упустив из виду, кто здесь, на грязях, передо мной:

Когда бы было меня много,

я б девушек кривых, глухих,

убогих, несчастливейших

собрал

и из себя любого

по выбору

женил на них…

И так далее, и тому подобное.

Гостья

Вечером я сидел у себя в номере у открытой двери балкона за пишущей машинкой и потягивал крепкий чай с мелиссой. Жара неожиданно отступила. Неподвижный воздух шевельнулся прохладой, вязкая тишина озвучилась многоголосием насекомых и птиц. Можно было перевести дух, а то зной, беготня по благоустройству, ещё это выступление… Зато отказался от выпивки с главврачом – работать, мол, надо. Молодец, сукин сын! И уж иссиженный голубями балкон и стойкий дух коровьих лепёшек с близлежащего холма не раздражали, как утром, а даже совсем наоборот – умиляли: это и есть, чёрт возьми, жизнь! В голове томно шевелились какие-то образы, какие-то рифмы… Жизнь была до краёв наполнена смыслом, имела несомненную цель и вполне определённые силы к ней двигаться. Машинка моя молчала. Казалось, и она погрузилась в раздумье.

И когда в дверь постучали, я вздрогнул. Дурацкая привычка – задуматься, а затем вздрагивать. Кого там?.. Я откликнулся, но в другой форме, не так, как подумал. Дверь тихо скрипнула.

– Добрый вечер. Вы дома?

Это была та самая, чемодан которой по простоте своей душевной я протащил через все круги ада.

Перешагнув порог, она замерла в нерешительности, близоруко прищурилась…

На ней строгий тёмно-синий костюм, какие носят педагоги, но по моде просторный в плечах, отчего горбик её не так заметен, как при первой встрече, когда она была, несмотря на жару, в свитере с глухим воротником. Но осанка… Осанку не спрячешь.

– Где ж мне быть?! – весело произнёс я, снимаясь пушинкой со стула и цепляясь взглядом за голубенький «поплавок» на лацкане её пиджака, самым провинциальным образом свидетельствовавший о высшем образовании гостьи. Я предложил ей пройти к скромному холостяцкому столику, прикидывая, что на огонёк ко мне заглянула не просто благодарная за транспортировку чемодана знакомая, а и, что немаловажно для творческого человека, почитательница его таланта.

Так оно и было. Она начала диалог с того, что побывала сегодня на поэтическом вечере, и стихи, услышанные там, потрясли её до глубины души. Она так и сказала. Не преувеличиваю. Она сказала:

– Я много читала и слышала, но эти стихи… Но ваши!..

Она без запинки назвала несколько стихотворений по их первым строкам. И безошибочно. В смысле, назвала именно те вещи, которые я сам ценил.

– Вы учительница… – не спросил, а продемонстрировал я свою проницательность.

– Да, учительница. Как вы догадались? – И сообразив, как я догадался, постаралась улыбнуться: – Но не литературы, а математики. Математичка, как у нас называют…

Я впервые внимательно – не по-вокзальному бегло – разглядел её. Бледное, если не блеклое, но в общем-то миловидное лицо с серыми, по-матерински добрыми и усталыми глазами… Серьёзная ранняя между бровей складочка и в продолжение её – тонкий, строгий носик… Портрет её довершал детский, припухлый рот, обиженно приспущенный своими уголками вниз, – буква «л» в полушпагате.

«Лет двадцать пять, – определил я про себя её возраст и подумал: Эх, кабы не этот вечный ранец за спиной!»

Сказал же следующее:

– Преклоняюсь перед математиками. Помню, однажды пытался разобраться, что такое случайная величина, и не смог. Ни книжки, ни друзья не помогли. Да что там говорить – сколько мелочи в кармане, сосчитать не могу. В школе с двойки на тройку кое-как… Математика… Нет, не дано.

– Зато вам дано, что не дано нам всем, в том числе и рабам точных наук, – не полезла она в карман за словом. – Вы поэт, вы ниточка, связывающая человечество с красотой и вечностью. А случайная величина в теории вероятностей, ну, это, как сказать? – это величина, принимающая в зависимости от случая те или иные значения…

Она, кажется, уже собралась прочитать лекцию, но я перебил её:

– Короче, некий математический хамелеон.

Спохватившись, гостья поспешила принять мою шутку:

– Да, да, что-то вроде этого.

Она сидела в низком кресле у высокой тумбочки, приспособленной под «банкетный» стол, неудобно поджав выставленные снизу вверх колени, то и дело конфузливо одёргивая и оглаживая длинную, но упрямо задирающуюся юбку свободной от чая рукой и неизменно называя меня на «вы», точно перед ней был не кто иной, как сам А. С. Пушкин или не менее кудрявый в юности Сергей Есенин. Раскрывая рот, она бледнела, замолкая, краснела какими-то неверными, но очень яркими геометрическими фигурами. И одёргивала юбку.

Мне, подлецу, всё это нравилось. Нравилось её волнение, нравилось моё снисходительное спокойствие и то, что я – поэт и притягиваю, как магнит, к себе людей и что, слава богу, матушка не уронила меня в детстве с балкона или ещё с какой-нибудь неприятной высоты.

Но говорила она тем не менее складно. И интересно. Что ж – педагог! Я же, хоть и был спокоен, нёс чепуху и банальщину. Зато преспокойно «тыкал». По имени не называл, так как со времён аэро-, автовокзалов имя её из головы моей вылетело. Я знал, гостья всё равно ещё раз каким-нибудь образом назовётся. Так оно и вышло.

Она назвала своё имя в связи с тем, что надумала сказать мне, как её мать хотела назвать и не назвала. А имя ей дал отец. Он назвал её Любовью.

Поведав это, она вздохнула.

– Хорошее имя, – возразил я её вздоху.

– Хорошее-то хорошее, – сказала она, – но её у меня нет.

– Кого нет? – умиротворённый своей прозорливостью, что она всё-таки напомнила своё имя, прослушал я вторую часть сказанного. Да и не прослушал, просто переспросил по своей дурацкой привычке переспрашивать.

– Любви… Любви нет, – ответила она.

Вот те на, распушил хвост, автографы изготовился рисовать, а тут вон что! Но пока голова заторможенно соображала, язык выдал ещё одну глупость:

– Почему нет?

– Кому я нужна такая… – сказала она просто.

– Мне тоже не везёт, – принялся я скрашивать положение. – Я нравлюсь тем, кто мне не нравится, мне же самому нравятся те, кому я совершенно… – развёл я руками.

– Ну, это не беда. Беда, когда вообще никому не нравишься. Представляете, никому-никомушеньки. А жизнь-то проходит. У моих сверстниц дети в школу пошли. Чем я хуже? Нет, о любви уж не мечтаю. Вот вы… Вот у вас жизнь счастливая…

– С чего это вы взяли? – как-то незаметно перешёл я с ней на «вы».

– А на вас написано. Хоть и говорят, что поэты страдать должны…

– Да, по-своему я счастлив. Но если посмотреть с вашей точки зрения, то… знаете… хлебнул я семейного счастья и больше, поверьте, не хочу.

– Вы женаты? – как мне показалось, вкрадчиво спросила она.

– Был.

– И дети есть?

– Дочь.

– Большая?

– Маленькая, – сказал я коротко, чтобы сменить тему.

– Жениться легко. Жить потом трудно, – сделала она теоретический вывод.

– И не надо! Чего себя и других мучить. Оглянитесь —одно и то же кругом. Жена ненавидит мужа, муж – жену. Этот пьёт, та гуляет. А деточки видят в своих родителях лишь коров дойных. Сёстры-братья перегрызутся из-за наследства. Не-е… лучше одному. Пусть я околею от одиночества без глотка воды, но чтобы опять этот хомут на себя, опять терпеть унижения, боже упаси! Знал бы, ни за что б…

– Возможно, вы и правы. Но мужчине в этом отношении всё равно легче. Мужчина всего себя может посвятить своему какому-то интересу, работе, вот, как вы, – творчеству. А ведь у женщины главное призвание – быть матерью. – Она смолкла на мгновение и, поборов в себе то, что, должно быть, поборола в себе впервые, сказала, нервно заткнув выбившуюся из-под заколки пшеничную прядь волос: – Мне же вот матерью быть не суждено. У меня никогда не будет дочери, у меня никогда не будет сына. Как нелепо устроен мир! Я не могу самостоятельно распорядиться своей жизнью. Какая несправедливость, биологическая зависимость от мужчины!

Она опять примолкла.

Молчал и я.

Я чувствовал, женщина открывается мне в своём самом сокровенном, наболевшем, выстраданном, в том, в чём никогда и никому не открывалась. Наивны люди, они думают, писатели – это не знаю кто, пророки, адвокаты судеб человеческих, спасители, боги в штанах и галстуках. А на самом деле, ну вот я… Ну что я могу? Чем я могу помочь в настоящем, конкретном, а не в умозрительном и вселенском? Чем? Книжку свою подарить? Стихотворение посвятить, поэму?

– В прошлом году, в январе, моя сестрёнка уехала на целый месяц в командировку, – прервала гостья затянувшееся молчание. – Уехала, оставив со мной свою дочь Машеньку, племянницу мою любимую. И знаете, как мы с Машенькой за этот месяц привязались друг к дружке, ну просто мать я ей, а она мне родная дочь. И раньше-то мы с ней как подружки равные… Но всё равно это не то было. Придёшь в гости, повозишься с ней, а вечерком – до свидания. А тут целый месяц – и днём, и ночью… Вы знаете, как пахнут волосы пятилетнего ребёнка? Я ночи напролёт не спала. То одеяльце поправлю, то подушку, то покажется мне, что в комнате слишком душно, форточку распахну, то вдруг испугаюсь, простыть же может, захлопну, а то лежу просто и глажу её золотые кудряшки. Иногда она во сне разговаривала. Так я прислушивалась, пыталась разобрать её лепет, понять её сонные слова, мне казалось, я могла услышать что-то очень важное, недаром же говорят, что устами младенца глаголет истина. Истины я не услыхала, зато с какой радостью она кидалась мне на шею, когда я приходила за ней в детский садик! С разбегу, ещё метров за пятнадцать-двадцать раскинув свои руки для объятия. Это было самое счастливое время в моей жизни. И представлялось мне, так будет продолжаться бесконечно. Но вот приехала её мама, и всё… Нет, Машенька по-прежнему обожала меня. Только уж так, как в тот холодный январь, она во мне больше не нуждалась. Я даже порою представляла себе, что вот случится что-то с сестрой, заболеет она или ещё что… И я опять понадоблюсь Машеньке. До чего человек эгостичен, а?! Но ведь на мысль узду не накинешь. О чём только не передумает человек, когда у него проблема. И на высоты красивые взберётся, и не знай куда опустится. Но думать, представлять мысленно – это ещё не значит хотеть, совершать. Быть готовым к этому – да, другое дело… Так ведь, да?..

Она ещё долго говорила, и повторяясь, и сбиваясь, и оправдываясь. Ожидая и не ожидая от меня каких-то слов сочувствия. А что утешительного мог я ей сказать? Я не был готов к такому повороту… Сказать же, я вас хорошо понимаю… Кривить душой перед этой маленькой убогой женщиной с по-детски обиженным ртом и прямым, открытым взглядом серых, похожих на дождевую воду, глаз даже ради самой гуманной лжи не хотелось.

Я задёргался, смахнул крошки с тумбочки, достал ещё какие-то пряники, повёл разговор о различных способах заварки чая…

Она сказала, что чай с мелиссой ей нравится больше, чем с мятой или с душицей. Потом мы ещё о чём-то поговорили. А потом она спросила:

– Скажите, лирический герой и сам поэт, то, как он проживает на поэтических страницах книг, и то, как живёт в реальной жизни, одним словом, автор и человек, во плоти и крови человек, а не образ, сильно они разнятся? Вот вы ни малейшей двойственности в себе не ощущаете?

– А что, я дал повод? Значит, в стихах я один, а здесь, перед вами, совсем другой?

– Простите, ради бога, коль что не так у меня высказалось! Поймите, ведь я впервые вижу поэта, не фамилию его на бумаге, не фотографию, а живого. И разговариваю с ним запросто.

«И в самом деле, чего это я? – подумал я. – Нервишки, брат, нервишки, в сероводородные ванны их скорее!» На вопрос, однако, следовало отвечать. Можно было бы уйти от ответа, но мне самому стало интересно. Я сказал, что первейшее условие в творчестве – это целостность. Нельзя, скажем, на работе самозабвенно исполнять скрипичное соло, что-нибудь из Вивальди, Тартини, а дома затем той же самой скрипкой лупить не угодившую тебе в чём-то жену. И потом опять на той же скрипке выпиликивать волшебную музыку. Не получится.

Гостья рассмеялась, показав белый ряд острых детских зубок. (Что-то все сравнения с детскостью у меня… Но это, хоть и однообразно, наиболее точно.) Она рассмеялась, взгляд её потеплел, а глаза будто посинели. Я сказал:

– Сбежали с пасмурного неба серые тучки.

Она не поняла. Я не стал объяснять. Продолжил в весёлом, юморном духе, так как понял, что это единственная в нашем разговоре тропка, которая сможет вывести из чащобы простодушно-неожиданных и не сообразных моему жизненному опыту вопросов, одолеть её навязчивые, хронически пасмурные думы и настроения.

Но я недооценил их силы.

При первой же моей краткой, как вздох, заминке она обратилась ко мне, так понизив голос и так посмотрев, что я в мгновение ока растерял весь свой хохмацкий пыл.

Она спросила:

– Под конец поэтического вечера вы прочли стихотворение, где готовы якобы пожертвовать собой ради счастья кривых, убогих девушек. Это как – поэтический образ, игра фантазии или это всерьёз? По-честному?

Я напомнил, что в стихотворении оговорено: «Когда бы было меня много».

– А я-то ведь один.

– Выходит, слукавили… – сказала она.

– Нет, – ответил я не совсем уверенно, – в стихах я никогда… – И опустил глаза на пустой стакан в её руке. Она держала гранёный курортный стакан в подстаканнике у груди, и чайная ложка отбивала дробь о толстое стекло.

– Вы, разумеется, всё прекрасно понимаете, почему я здесь в столь поздний час, просто делаете вид… – Она запнулась. – Но я прошу, как бы это ни было унизительно… Я поверила в вас. Вы меня понимаете?

– Да, да… – сказал я, не опуская глаз с чайной ложки.

– Сжальтесь. Как милостыни прошу. Неужели уж я так страшна?

Дальше случилось непредвиденное. Она поставила стакан с подрагивающей в нём ложкой на тумбочку и опустилась передо мной на колени.

– Умоляю!

По щекам её из синих, без единого облачка глаз побежали слёзы, а припухлые губы скривились в такой безысходной трагичности, какой мог добиться на моём веку лишь один человек – моя маленькая дочь, когда в «Детском мире» ей не покупали облюбованную куклу. Устоять перед немыслимо трагичным изломом детских губ я никогда не мог, и дочь получала всё, что хотела.

Светало

Добившись своего, она почти сразу же ушла. Она ушла после того, как мы договорились встретиться ещё.

Всё-таки не так было. Не ушла она сразу. Чего уж врать, и так каждый божий день врём. Ради вранья, ради сказочки красивой не стоило и за пишущую машинку садиться, браться за какие-то записки, которых сроду не писал. Дневники, правда, начинал вести несколько раз, но всякий раз бросал. Первый раз бросил из-за того, что его тайком прочла одна моя подруга. Сама призналась во время ссоры. Все остальные разы бросал из-за того, что начинал врать, страшась правдиво записывать особо личные, потаённые вещи, а также неблаговидные поступки свои, низменные мыслишки… а вдруг кто-то опять пороется в моём грязном белье. Да и, откровенно говоря, скучно скрупулёзно регистрировать свои будни и быт – куда пошёл, с кем встретился, кому на собрании наподдавал, кто тебе врезал, с кем переспал, с кем выпил… Интересные мысли заносить? Но они появляются в самых неподходящих местах и даже, извините меня, в сортире, в сортире-то как раз и чаще всего… А когда воссядешь удобно за письменный стол и раскроешь свой дневник на чистой странице, так и в голове чисто, ни одной мысли. Стихи – другое дело. Там тема, ритмы, рифмы… Всё равно что катишь в автомобиле, а вокруг указатели, светофоры, шлагбаумы… Пробовал и прозу писать, спрятаться за образы, чужие лица, говорить что угодно и даже самое-самое чужими устами – не получилось. Не знаю почему, но не получилось. Или слишком привык к поэтическим светофорам, или не привык целыми днями горбатиться за письменным столом… Недаром же говорят: прозаик должен иметь прежде всего толстую задницу. То ли дело стихи! Порхаешь целый день на улице, а ещё лучше на природе, с друзьями встречаешься, шашлыки жаришь… И вдруг – о, клюнуло! Хватаешь клочок бумаги или спичечный коробок и записываешь. У нас один, кстати, в данный момент большой в литературе человек, стихи и в бане умудрялся писать. Перевернёт тазик вверх донышком – вот тебе и стол письменный! – и пошло, и поехало. Что поделаешь, вдохновение у поэта. А мы вениками-мочалками помахивали, а в предбаннике, когда, распаренные, чистенькие, голенькие, махровыми полотенцами вытирались, он начинал утирать нам носы новыми стихами. Знаете, стоящими стихами. Я так работать не умею. И никакие светофоры не помогают.

Не ушла она сразу, добившись своего. Она ушла, когда по моим окнам из-за зелёного холма ударила прямой наводкой заря.

Я сидел как обухом пришибленный и тупо разглядывал то постель, где она только что была, то пустую бутылку армянского, которую прихватил из дому на всякий пожарный… А ведь собирался вовсе не пить, надо было дело делать. И машинку специально привез, бумаги белой, копировки чёрной… Во всеоружии, стало быть.

Но вот из всего моего арсенала в первую очередь потребовалась бутылка. И для чего? Чтобы лечь в постель с горбуньей. Чтобы побороть в себе сопротивление естества своего. Конечно, я не был паинькой в отношении слабого пола. Но в прекрасной половине человечества я всегда искал прекрасное. Всякое, конечно, в жизни бывало. Бывало, что прекрасного-то кот наплакал. Но выручала неизменно палочка-выручалочка – вино. Вот и тут без бутылки священного зем-зема не обошлось.

Далеко-далеко за холмом воскресало невидимое солнце.

Она лежала рядом, прижав простыню подбородком, и смотрела на меня.

Несмотря на то, что я выпил почти всю бутылку один, быстро захмелел и потом, и после всего… как-то незаметно провалился в сон, я сразу же всё вспомнил, будто и не засыпал. Голова была тяжёлой, и душу сверлила непонятная боль. Опять вру. Понятная, примитивная, с банальным названием «А поутру они проснулись».

Нет, не засыпал я, просто разум мой на некоторое время отрешился от меня, скотины, чтоб вернуться и напомнить, что родился-то я человеком. Я и ей сказал, что не спал.

– Спал, спал, – улыбнулась она, – очень сладко спал.

– Вообще-то я страдаю бессонницей. А тут каких-то полбутылки выпил… – говорил я, а сам тайком наблюдал за ней. Но почему я за ней наблюдал? Обычно после случайной связи, и особенно под этим делом, становилось противно – не то что на объект минутной слабости смотреть (тьфу, какая железобетонная конструкция! И это о женщине! Но ни шагу назад. Вперёд, вперёд!)… не то что на неё смотреть, а и глаз не хотелось разлеплять. А тут смотрел и смотрел… Запутался вконец. То тяжело было на душе, то не так, как всегда после…

– Сколько же я спал? – спросил я.

– Один час сорок минут, – выдала она, как компьютер, информацию.

– Ответ, достойный математика.

– Остроумие, недостойное поэта.

– И всё это время ты подглядывала за мной?

Когда я выпью, то становлюсь язвительным. И ещё даже хуже – злым. Мне не раз говорили. С какой-то безмолвной и нелепейшей злостью я ведь и то своё доброе дело сотворил, ту её неслыханную просьбу выполнил. Слыханное ли дело, чтоб к тебе пришла женщина и попросила, чтобы её (слово «удовлетворили» в нашем с нею случае, понятно, не подходит)… чтобы ты её обслужил… Не намёками-полунамёками попросила, не глазками, не ножкой под столом, не случайно расстёгнутой кофточкой на груди или распахнувшимся разрезом юбки выше колен, а вот так, членораздельно, словами, вслух… Однако чего не вычеркнешь, того не вычеркнешь – я жалел её, по-хорошему как-то жалел, и щадил. И злился, и жалел – бывает, оказывается. Я зло целовал её и тискал, обшарил всё её женское, но при этом ни разу не прикоснулся к тому, что стесняло её больше всего, к её, так сказать, пожизненному кресту…

Но до злости и до жалости было удивление. Не недоумение, когда она попросила, это недоумение – само собою. А именно удивление. Впрочем, не знаю. Дело в том, что она пришла ко мне со своей простынкой, которую извлекла из сумочки, не примеченной мной до самого последнего момента. Надо же так вычислить меня, прийти ко мне с такой уверенностью! Тогда как понимать её слёзы, мольбу? Всё нормально, всё естественно – решалось, сбудется ли расчёт. Расчёт, расчёт… Но как иметь такой выверенный расчёт, не имея никакого практического опыта? Я, как опытный донжуан и ловелас (а поэт им всегда должен быть), сразу заметил, что она в любовных делах чрезвычайно неопытна, даже как будто книг не читала. Но всё у неё всё равно получалось как-то естественно. Естественно и старательно, как у ребёнка во время серьёзной игры.

…Она что-то говорила мне, а я возьми да и перебей её какой-то изжёванной словесной колючкой, какая в голову взбредёт лишь под градусом да после овладения… (Какого овладения? Вернее, кого кем?) Короче, сострил я, думал, оценит, посмеётся или парирует, но она вдруг вспыхнула и двинулась, чтобы уйти. Глаза её сделались пустыми, невидящими, всё живое пролилось из них. Не может какую-то пуговку застегнуть, не может… Тут я остановил её. Да, остановил её, просил прощения и просил побыть ещё немножко. И вот, по-моему, с этого-то момента я стал настоящим мужчиной по отношению к ней, а она полнокровной женщиной. Настоящим мужчиной – это слишком, конечно. Бурбоном в постели перестал быть – это верно.

Я схватил её за руку, посадил… Нет, я сам вскочил за ней следом, какие-то слова стал говорить – не помню… Помню, она ничего не ответила, легонько коснулась моего шрама на брови:

– Кто тебя?

– Сам, в детстве, об угол табуретки…

– А это?

– А это… – Я стал рассказывать о боевых зарубках моего лихого детства. Да, детства, потому что все они были оттуда.

Так деликатно она простила мне мою злую не злую, скорее дурацкую, глупую колючку. Как мать с ребёнком, взяла и переключила меня незаметно и ласково на другое:

– А это…

Говорят, детство – единственная и настоящая родина, взрослая же жизнь, хоть в родной деревне, хоть в родном закоулке родного города – чужбина. Поэтому всё, что связано с детством, светло и безвинно, поэтому постоянная по нему ностальгия, поэтому соприкосновение с ним – живительный глоток родниковой воды в выжженной пустыне. И, вспоминая своё детство, рассказывая о нём человеку, который сохранил его до встречи со мной (а все девственницы, я считаю, – дети), я почувствовал какое-то необыкновенное облегчение, просветление какое-то и родственность с этим прожившим четверть века ребёнком, сидящим рядом и прикасающимся тонкими пальчиками к отметинам моей босоногой эры. Желчь и подозрительность вернулись в свои норы, что-то старое внутри рассыпалось в прах и что-то новое родилось.

Пуговичку, которую она с трудом застегнула, я расстегнул…

Когда она ушла, я взял бутылку и посмотрел в горлышко на свет, на солнце сквозь бутылочное дно, которое осталось без капли влаги.

Что это было?

На другой день вечером она пришла на пятьдесят две минуты позже условленного.

В течение тех пятидесяти двух минут я не переставал ловить себя на мысли, что, хоть и держу в руках книгу, на самом же деле занимаюсь одним-единственным делом – ожиданием. А ведь утром, после её ухода, силясь заснуть, забыться, пропустив завтрак и процедуры, я надеялся в обед сказать ей о своём нездоровье и отложить нашу встречу до лучших времён. Но в столовой я её не увидел, не нашёл и в номере, лишь с соседкой её, благочестивой старушкой, повидался и, удручённый, вернулся к себе, чтобы уж больше сегодня не выходить, попытаться одолеть депрессию за пишущей машинкой. Работа, как и следовало ожидать, не пошла. Я попусту изводил бумагу и себя, но продолжал упорствовать, понимая, что всё равно ничего путного не выйдет, но что было делать?