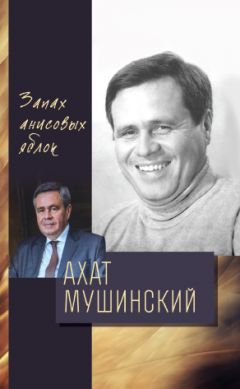

Текст книги "Запах анисовых яблок"

Автор книги: Ахат Мушинский

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 40 страниц)

Разрыв

Трудно, очень трудно, но мы с ней восстановились в своей супружеской жизни. И тут уж, не преувеличиваю, памятника она достойна. Не буду описывать её терпение и мужество, которые помогли ей добиться своего. В один прекрасный весенний день я получил из её рук большой бело-розовый свёрток, перехваченный алой лентой и увенчанный алым бантом, драгоценный свёрток, который в моих руках сразу запищал. Это была моя дочь. И очень, как выяснилось позже, похожая на меня.

В роль отца я вступил засучив рукава. Вдохновенно стирал пелёнки, утюжил их, укачивал ночи напролёт попутавшую времена суток свою кровинушку. Уже тогда спина моя в верхней части нестерпимо болела. Но я крепился, старался не обращать внимания, главное – дочурка. На работе клевал носом, перемежая полусонное состояние с пробежками в магазинчик за водкой – всё новые и новые лица поздравляли меня с долгожданным потомством…

К тому времени с Бахусом я был уже на «ты». Вся наша лихая пишущая братия была любительницей взглянуть на мир под углом в сорок градусов, кроме единиц, страдающих аллергией, язвой или ещё какой-нибудь бякой, мешавшей, как мы считали, развиваться личности гармонично. Да ещё отпетые карьеристы не пили. На виду.

Так что моё отцовское усердие усердием, но порой я возвращался домой на бровях и уже бдеть ночью у кроватки дочери не мог, чем вызывал на свою голову бурю супружеского гнева. Она у меня духу этого самого не переносила. Натерпелась в детстве: отец-мать у неё по-чёрному пили. Надо сказать, в подпитии я тих и незлобив, сразу спать ложусь. Тёща меня любила (не только за это, конечно. За это, впрочем, тоже). Она защищала меня от своей нервной (с некоторых пор) дочери, пыталась объяснить ей, какие страшные бывают мужья под этим делом и что вообще «по-настоящему пьющих мужиков, дочка милая, ты ещё не видела». К тому времени сама-то завязала. Она понимала… Но дочь её – что ты! – меч карающий, а не женщина. «Чтоб ты сдох!» – кричала она и удивлялась, говоря про меня в третьем лице, как о постороннем, далёком от неё существе: «И ведь болезнь никакая его не возьмёт, и ведь шею нигде по дороге не свернёт! Трезвые люди руки-ноги на ровном месте ломают, грабят их средь бела дня, избивают… А этот в любой гололед невредимый притащится, да ещё бандиты его до самых дверей ночью проводят». Дочь моя уже всё понимать начала, время-то быстро летит, уж в первый класс собралась, а эта всё своё: чтоб ты сдох, алкаш! Когда она мне это один на один выдавала, я ещё переносил, сознавал – виноват, старался перевоспитаться, новую жизнь с очередного понедельника начать, но когда она при всё понимающей моей дочери… Тут уж трудно было вытерпеть. Я не отрицаю свою вину. В том, что семья наша развалилась, вины моей предостаточно. Но только ли моей?[1]1

Фраза сопровождается пощёлкиванием по кадыку.

[Закрыть]

Во-первых, среди моих друзей я считался (по общепринятым меркам) наиболее более-менее… У меня были такие друзья-приятели, такие шалунишки – упаси боже! Однако жёны с ними не разводились, помалкивали. Во-вторых… А во-вторых, вот такое наблюдение.

Я заметил, когда я не пил, а такое бывало, и нередко, что отношение моей жены ко мне не менялось. Всё равно я был плохим. А ведь до рождения дочери в любом случае я был хорошим. Заметили разницу: до – в любом состоянии хороший, после – в любом состоянии «чтоб ты сдох». Ошеломляющая перемена. Без прелюдий, вступлений, предупредительных залпов. Всё равно что ты лёг спать с любимой женой, а проснулся с крокодилом. Представляете, просыпаешься и видишь в своих объятиях крокодила? Я долго спрашивал себя: что случилось? Недоумевал, пока однажды, после очередной сцены, при которой мне популярно разъяснили, что я для семьи ничего не представляю, пустое место, пшик на палочке, ответ как-то само собой осенил мою отупевшую голову. Всё же очень даже просто: мечта сбылась, у неё родился ребёнок, у неё теперь дочь, и я просто-напросто стал не нужен. Природа-матушка сказала своё слово. А представляете, что было бы, если б моя жена и после рождения дочери продолжала любить меня с прежней силой? Если б все женщины продолжали любить своих мужей любовью невест или жён в медовый месяц? Род человеческий выродился бы. Всевышний мудро перебрасывает женское внимание на потомство, оставляя нас в лучшем случае в покое. А ведь некоторые особи в природе после зачатия без лишних разговоров поедают своих супругов. И всё. Натуральным образом, с потрохами. Не пикнешь. Значит, в том, что я стал не нужен, логика есть. Правда, в самом-то начале ещё нужен был, когда больная после родов была, в декретном сидела. Но вот дочурка в детский садик пошла, а сама, окрепнув, на работу, где имела неплохую зарплату, и необходимость иметь мужа отпала. Мавр сделал своё дело, мавр может удалиться. И я удалился. Собрал манатки, собрал все свои закидоны, капризы, весь свой эгоизм, все свои претензии на дочь в один чемодан и привет!.. Вдогонку она мне крикнула: «У тебя больше нет дочери, понял? Ты для неё умер». Куда уж понятнее. И я ответил: «Понял», даже не попытавшись выяснить, в авиакатастрофе я погиб или с перепою.

Я решил во что бы то ни стало сдержать слово. Но сказать «понял» – одно… Я страшно заскучал по дочери. Любил её очень, тростиночку мою хрупкую, лапушку сирени белой (она у меня белокурая). Мне кажется, дети должны рождаться светленькими, как ангелочки, потом пусть темнеют. Моя же с годами только светлела. Заскучал, значит. Особенно когда переехал от родителей в оставленную мне дядей квартиру. Однажды не выдержал, купил платьице, конфет, жвачки, которую дочь обожала, ещё что-то и пошёл туда, где я был когда-то мужем и отцом. Про мужа-то я зря вспомнил – отцовство понесло меня туда. Исключительно она, кровинушка моя болезненная, потянула к себе за невидимую ниточку. Она ведь меня любила. И было в этой детской любви какое-то взрослое понимание. Ей, малюсенькому человечку, не раз приходилось вступаться за меня перед разъярённой матерью, плакать, даже ссориться с ней, когда та начинала желать моей погибели. Ей приходилось хитрить, когда мать запрещала со мной разговаривать, притрагиваться к принесённым мной подаркам и гостинцам. Она боялась гнева матери и в её отсутствие шептала мне на ухо, что та Гитлер, а я – Муса Джалиль. И смешно до слёз, но до слёз и грустно. Я отвечал: нельзя маму так называть. А Муса Джалиль – это герой и ни в какие сравнения с ним я не гожусь. Дочь перебивала меня: нет, папочка, и ты герой, ты самый хороший и добрый герой.

Штаны с дырой.

Ну, так вот, однажды не выдержал и пошёл. Забыл сказать, что мы жили в однокомнатной квартире многоэтажного дома почти в центре города. Я её получил, когда ещё в молодёжке работал.

Прихожу, поднимаюсь, звоню – что будет, то будет. Как умер, так и воскрес. Какое она имеет право лишать меня свиданий с дочерью? Я свои законные свидания с ней через суд высужу. Не открывают. Нет никого. Из соседних дверей выглядывает соседка и сообщает, что они ушли в баню.

Выхожу во двор, сажусь на лавочку и жду.

Просидел часа полтора. Замёрз. Осень. То время, когда занудно орошает тебя не то снег, не то дождь. Они появились из-за угла дома, как долгожданный, свежевымытый трамвай из трампарка. Почему такое сравнение? Не знаю. Может быть, потому, что обе после бани красненькие, идут друг за дружкой, довольные, улыбающиеся, о чём-то своём динь-динь-динь; меня не замечают, потому что, как я понял, счастливый трамвай их не из парка был, а в парк, домой, стало быть. А с этой табличкой, понятно, пассажиров не сажают. Динь-динь-динь… Хлопнула дверь подъезда… Я посидел ещё немножко на сырой лавке и ушёл. Умер так умер, чего уж там!

Соседка

Как водится в таких случаях, пошёл к маме. Блаженно то время, когда ты ещё и сын живых родителей. Но дома никого не было. Редкий случай. Больной отец дальше лавки у подъезда не отлучался.

Как-то быстро он у меня состарился. Держался-держался молодцом и вдруг – раз и за какой-то год превратился в старика. Все болезни, которые он сдерживал, укрощал здоровым образом жизни, самоконтролем и самодисциплиной, сорвались с привязи и потащили каждая в свою сторону. Он осунулся, согнулся, стал плохо ходить, начались частые сердечные приступы, грудь сдавил бронхит, да и всего его сжало, все его жизнедеятельные трубопроводы охватили склероз, аденома и другие установленные и неустановленные, но обязательные в зрелом возрасте мужчины гадости. Но самое скверное – упадок духа, апатия. Вот он, итог. Вот оно, и моё будущее.

А может, случился какой-нибудь очередной приступ, и его увезли на «скорой помощи»? И мама с ним уехала. Нет, сразу бы стало известно. Была бы записка, сказали бы соседи. Они же видят меня в окно.

Тишина. Из-за голых, сиротливо раскачивающихся тополей надвигался серый, осенний вечер. Мутная дождевая пыль вспыхнула в сумерках голубыми невесомыми снежинками. Я присмотрел на лавочке место посуше, присел. Решил дождаться своих.

Обычно старушки, взявшись, как девчоночки, под руки, у подъезда гуляли. И их не было. Пустынно, одиноко. Прав классик, пора и в самом деле унылая.

Хлопнула дверь подъезда. Выпорхнула соседка-подросток с третьего этажа. Беспечная, порывистая, точно диковинная бабочка, спутавшая времена года. Поздоровалась, полетела мимо, нет, передумала, присела на лавочке. Разговорились о чём-то необязательном. Я подумал, что скоро дочь моя будет такой же большой. Спросил, глупый (холодрыга же, осень), не хочет ли она мороженого. «Хочу», – ответила она. «Тогда подожди», – сказал я, решительно заправив выбившийся шарф.

В магазине мороженого не оказалось. Зато продавали пельмени. Я занял очередь. Когда у нас что-то в конце концов будет без очередей?! Долго простоял и бесполезно. Из-под самого носа взвесили и унесли последний килограмм.

Когда вышел из магазина, было уже темно. Голубые, лёгкие мухи превратились в белых, мохнатых бабочек. Они кружили в свете витрин, садились на шапки прохожих, щекотали лицо. К маме я уже не пошёл. Запрыгнул в трамвай. Соседка, ждавшая мороженого, из головы вылетела.

Штабс-Капитан

С «Зелёных Горок», несмотря на то, что в целом «поправил своё здоровье», вернулся я разбитым и опустошённым, так как по дороге домой завернул к моему верному другу, хорошо известной в широких кругах личности, ласково прозванному в наших узких кругах Штабс-Капитаном, с которым мы у него в городишке-городе загудели, как сорок вместе взятых трансформаторов в режиме перегрузки.

Со Штабс-Капитаном мы учились в университете, потом работали в одной газете, съели вместе не один пуд соли, затем я подался, стало быть, в литераторы, а он остался в журналистике. Покидало его на волнах одной из древнейших профессий, пока не прибило к редакционному столу городской газеты не его родного города, не города, где он учился, влюблялся, женился, сына родил… но зато где дали ему квартиру, в которую ни сын, ни жена за ним не переехали. Не всем дано родиться декабристками. Да и сам он был не Трубецкой и не Волконский. Жил без иллюзий, обеими ногами стоял на земле. Одно роднило его с героями двадцать пятого года – пышные, не по эпохе бакенбарды и на литом, не по росту мощном торсе любой пиджак казался тесным (вот-вот лопнет от напряжения) мундиром. И душу он имел широкую. Она-то, должно быть, и распирала его грудную клетку. Доказали же учёные, что душа человеческая имеет свой объём и вес. И у разных людей она по габаритам различная. Так что широкая душа моего верного друга не метафора. Но о ней, мне кажется, в полной мере знал лишь я один. Штабс-Капитан старался волю ей не давать. Но та нет-нет да и вырывалась на свободу, и удержать её не было никакой возможности. Крепкие ноги его отрывались от земли, и он, раскинув руки, отправлялся в полёт. Чаще всего со мною вместе.

Что ещё добавить к портрету моего верного Штабс-Капитана, моего Фидуса Ахатеса?[2]2

Fidus Achates (лат.) – верный друг.

[Закрыть]

В большой чести у него пословицы и поговорки, а также им самим придуманные словечки, фразы, перифразы… Например, «трахтенберг» значит выпить или переспать с женщиной. Должно быть, от корня «трах» – трахнуть, а вторая половина «тенберг» – уже, думаю, своеобразная эвфемизация слова, а также конспирация. В зависимости от ситуации то или иное значение этого его неологизма всегда было понятным. Допустим, когда человек указывает тебе на рюмочную и говорит: «Пойдём трахтенберг немного», – чего тут непонятного? А вот случайный прохожий, случайный (или неслучайный) свидетель оброненной этой фразы не поймёт, если случайно не заметит зазывного кивка в сторону рюмочной. Далее. Выпивохи для Штабс-Капитана – шахтёры, запой – забой. «А где твой зам?» – спросил я однажды. «В забое, – ответил он, – третьи сутки уголь на-гора выдаёт». Вот так: для меня, значит, полёт, для него – забой. А по сути одно и то же. Оба мы с ним были порядочными «шахтёрами». Или «космонавтами».

Штабс-Капитан поджидал меня около своей сотни лошадиных сил – новенькой персональной «волжанки».

Была ранняя осень. Бабье лето. Светило ласковое солнышко, и Штабс-Капитан похаживал в застёгнутом на все пуговицы сером плаще, гармонировавшем по цвету с серо-стальным лаком автомобиля. Да ещё скороспелая седина на смоляной голове в стороны от безукоризненной ниточки пробора – живая гравюра, картина «Будни главного редактора».

Коротким обменялись рукопожатием, скупо врезали друг другу в грудь, мягко ухнулись на заднее сиденье, машина газанула с места в карьер, и на нас помчались, расступаясь, придорожные деревья, строения, указатели…

У моего друга в чести определённость. Выяснив, что я приехал к нему на несколько дней, он прикинул культурную программу, по которой в первый же вечер нам с ним надлежало быть на ужине у звезды местного театра.

– Будет узкий круг.

– Как в прошлый раз? Полста человек в однокомнатной квартире? – не обрадовался я его плану. Хотелось побыть с другом наедине, подальше от суеты и шума, сколько не виделись!

– Нет, точно… И старые друзья там твои…

– Кто?

– Увидишь.

Заехав в типографию, где он подписал номер, зарулили к нему домой, в его просторный трёхкомнатный холостяцкий ковчег, которым он гордился, от которого в кругу друзей и в одиночку ловил заслуженный кайф.

Пока я устраивался, распаковывался, Штабс-Капитан нажарил печенки… Затем, не торопясь, с расстановочкой, по-хозяйски достал стопочки, извлёк из холодильника «белую головочку»…

– Ну что, трахтенберг по маленькой?

Миллионщик, Пузо и другие

Не опорожнив бутылки, мы, естественно, в путь двинуться не смогли и потому на званый ужин опоздали.

Когда появились там, «узкий круг» был в сборе, и дым в двухкомнатной квартире стоял коромыслом. Курили все разом. Курили люди, курились свечи, дымилась пепельница… Упомянутая звезда, местная Сара Бернар, идёт нам навстречу, очаровательно улыбается сквозь ренуаровскую дымку… Нам здесь рады. Но в глазах её печаль: перед самым застольем Сара Бернар поссорилась с супругом, и тот хлопнул дверью. По словам Штабс-Капитана, мужик-то он ничего, неплохой художник-декоратор, но, несмотря на то, что кровей кузбасских, слабохарактерный. Штабс-Капитан, правда, покрепче сказал, что-то навроде тряпки, киселя в нецензурном варианте, но это уже частности.

За Сарой Бернар в отсутствие художника ухаживал лысый, шепелявый, беззубый чёрт, оказавшийся местным миллионером. Делал он это громко, некрасиво, если не сказать – хамовато. Но ей нравилось, и она отвечала на его кирзовые комплименты и жаркие прикосновения не менее пылко, только чуть-чуть задумчиво, всё-таки с законным побранилась. И всё бы ничего, да вот миллионщик был с женой, тоненькой, вытянутой, с неправдоподобно объёмистыми персями графоманкой, которую по роду своей профессии я знал. И это бы ладно, да за ней по пятам ходил Штабс-Капитан.

– Она же графоманка! – проинформировал я друга в подходящий момент.

– И что? Я же не стихами её восхищаюсь…

Я не стал в который раз доказывать, что бездарь в творчестве и в любви бездарен. Штабс-Капитан почти всегда с моими доводами соглашался, но всегда всё делал по-своему.

А вот подруга графоманки и в самом деле обладала кое-чем. Мы познакомились с ней год назад на поэтическом вечере. Она сунула мне в перерыве тетрадку своих стихов. Я, этакий мэтр, обещал прочесть. Провалялась у меня эта тетрадка с полгода. Как-то попалась на глаза, раскрыл – не по себе стало. Хожу в поэтах – выступления, автографы… а настоящие-то стихи фиолетовыми чернилами в ученических тетрадочках живут. На листочках в клеточку. И ни разу за полгода не напомнила о себе! Ждала смиренно у моря погоды. Не ждала – новые стихи писала (когда я вызвал её, привезла ещё две тетради).

Как женщина она меня не прельщала. Худенькая, со скуластым мальчишеским лицом – ни дать ни взять пацан-подросток, она внешне мало чем отличалась от десятка юных и «подающих надежды», вившихся вокруг Дома издательств. Но она, такая же джинсовая, такая же хипповая, была иного наполнения, другой выдержки и качества.

И не было между нами до этого ничего. Пацанка и есть пацанка. Пару раз, когда приезжала, в кафе-мороженое сходили, разок на художественную выставку забрели, на каких-то авангардистов липовых. А тут вдруг у Сары Бернар она как-то по-особенному, с прицелом посмотрела на меня. Не как раньше. Я поначалу думал – привиделось. А потом, когда оказался за столом рядом с ней, я перестал думать.

Она была в лёгком, переливающемся, как чешуя змеи, чёрно-жёлтом костюмчике-платье. Я впервые видел её неджинсовой. Непривычно даже как-то.

По правую руку от меня сидел небезызвестный Пузо. Он проявил недовольство моим вторжением между ним и Пацанкой. Но не станешь же оправдываться, что я не по своей инициативе вклинился. Воля дамы – сами знаете… А то, что соусом на мой пиджак Пузо капнул, может, случайно… Это когда он тост произносить поднимался.

– Я желаю тебе, – обратился он к хозяйке, неподражаемой Саре Бернар, – прожить сто лет.

С Пузом мы были знакомы давно. То там, то тут дороги нашей жизни пересекались. Пузо (его прозвали так в наших кругах за вечно расстёгнутую нижнюю пуговичку на рубахе под галстуком, откуда весело подмигивал окружающему миру заплывший розовый пуп)… Пузо (официальная широкоизвестная кличка Хеопс IV, но я буду называть его и так и эдак, как будет сподручнее) был критиком, литературоведом, учёным, общественным деятелем и жутко хотел стать писателем, спал и во сне видел себя романистом, ну на худой конец – рассказчиком. Старался воплотить мечту истово, ночами строчил, ранними туманными часами перед работой, но у него плохо получалось. Потуги его появлялись в печати только после поэтапной редакционной правки, читать которые для живого, здорового мозга было небезвредно. В трудолюбии ему не откажешь. Трудиться он начал ещё школьником в своём родном ауле. После десятилетки взобрался на трактор… «Был простым хлеборобом» – любимая фраза в его автобиографиях. Потом перед ним, с его крестьянским происхождением, раскрылись двери аспирантуры, где он защитил кандидатскую на историко-литературную тему. Так на глазах оперился парень и, уверовав в свои силы, заработал локтями, высвобождая себе в людской толчее жизненное пространство. Чтобы быть выше себя, надо встать на кого-то. И он делал это с цирковой ловкостью. Это днём. А ночью, а утренними туманными часами он теми самыми локтями упирался в письменный стол, сосал, грыз авторучку и сочинял, сочинял… Тогда ли, потом ли, всё-таки, наверное, позже, он пришёл к мысли: как Леонардо, как Микеланджело работать надо, подключая помощников, учеников… Конечно, одной ручкой десять человек водить не будут, однако если подумать, если организовать, одного в архив за материалом послать, другого с диктофоном к прообразу, третьего… то почему бы и нет?

Но вернёмся к застолью.

– Я желаю прожить тебе сто лет, – произнёс он, целясь полной рюмкой в хозяйку квартиры, свободной рукой проверяя состояние рубахи внизу под галстуком. – Прожить сто лет и… – загадочная пауза. – И умереть! – Дальше уже с оглядом всех присутствующих: шутка, мол, поймите правильно… – И не просто умереть, а погибнуть. И не просто погибнуть, а чтоб тебя убили. И не просто убили, а из-за ревности… Ха-ха-ха. Вы понимаете – в сто лет и из-за ревности? Ха-ха…

Он звонко чокнулся со всеми. Со мной же не просто чокнулся, а и облил немножко. После томатного соуса водка на лацкане моего пиджака не так расстроила.

«Узкий круг»

«Узкий круг» был в той стадии сугрева, когда все говорили разом и о разном и никто никого не слушал. Впрочем, утрирую. Беседующие (скажем так) составляли чёткие пары: Штабс-Капитан – Графоманка, её лысый супруг – Сара Бернар, Пацанка – ваш покорный слуга, и между нами – неугомонный Пузо. Он бесцеремонно, то у меня под носом, то за спиной клеился к ней. Та отмахивалась от него, смеялась, открыто издевалась – ему хоть бы хны, ни гордости мужской, ни шиша. Вот такой среди парочек треугольник. Я не горел желанием взять в этой возне верх (хотя кто без самолюбия?), но она всячески пыталась удержать меня около себя. Нам было о чём поговорить. В итоге же приходилось слушать, как она пикируется с Пузо, и невольно слышать других…

– Я изучал систему Станиславского и хорошо знаю психологию – Спиноза, Фрейд… – вещал лысый миллионщик, картавя. Точнее сказать, он не картавил, произносил всякое «л» мягко, с мягким знаком. Сказанное звучало так: – Я изучаль систему Станислявского и хорошо знаю психолёгию…

Он сидел с Сарой Бернар на софе и поглаживал её дородную ногу повыше колена.

Кто танцевал, кто покуривал, кто бродил где-то не в поле зрения…

Появились новые представители творческой интеллигенции – бородатый скульптор и усатая архитекторша.

Миллионщик с Сарой Бернар уже топтались под музыку посредине комнаты. При этом он доказывал, что черепная коробка мужчины должна быть чистой от волосяного покрова, дарованного нам старшим братом-питекантропом. Сарочка Бернар была согласна с ним и ласково провела ладошкой по его гладкому огурцевидному затылку.

Скульптор с архитекторшей догоняли общество за столом, сменив рюмки на стаканы.

Штабс-Капитан с грудастой графоманкой исчезли.

Пацанка положила в полумраке свою руку на мою и пригласила танцевать.

Из небытия возник супруг Сары Бернар.

* * *

Он стоял у книжного шкафа и наблюдал па-де-де жены с новым в своей сложной семейной жизни персонажем. Он стоял, скрестив руки на груди, под конской чёлкой его сверкали огнём два кузбасских антрацита. Это был не тряпка, не кисель, а муж, готовый чёрт знает на что за ради своей потрёпанной чести.

А те его не видели.

– Сюмюэль Джонсон говориль, что второй брак – это победа надежды над разумом, – пытался перекричать стерео своей луженой глоткой лысый и беззубый, раскачивая торсом и опуская руку всё ниже и ниже по рельефному огузку партнёрши.

Они вообще никого не замечали. И до них тоже никому не было дела, кроме, разумеется…

Он откинул чёлку с антрацитов и схватил лысого за преступную руку:

– Ты, козёл паршивый!

– Кто козёль? – не понял миллионщик и оттолкнул хозяина квартиры. Миллионщик, как и я, в гостях здесь был впервые и мужа Сарочки Бернар не знал. Тот атлетическим сложением не отличался. Худенький, голова только большая. И то не голова, а лишь волосы на ней огромной шапкой. Толчок был сильным, и худенький художник, распахнув тощим задом дверь, вылетел из комнаты. Миллионщик ринулся следом, должно быть, добивать. Сара Бернар ойкнула и побежала за ними. Я секунду помедлил в нерешительности и тоже направился за ними. Но опоздал. Миллионщик с хозяйкой уже возвращались. Миллионщик оправдывался:

– Откуда я зналь, что он твой муж!

Та успокаивала его:

– Не переживай. Он всегда так – убежит, потом вернётся.

Того, о ком говорили, видать не было, значит, опять где-то на стороне зализывал свои обиды.

– Вы куда? – наткнувшись на меня, спросила Сара Бернар удивлённо.

– Покурить, – соврал я не совсем удачно: все видели, что я не курю, а курящие курили не сходя с места.

В подъезде было прохладней, но пахло мочой. Я решил выйти на свежий воздух.

Я не помнил, на каком этаже нахожусь. У дверцы лифта увидел большую цифру три. Невысоко, можно и так спуститься, и я поскакал вниз, бегло разглядывая в тусклом свете шедевры настенной живописи и размышляя о богатстве фантазии юных художников.

Между вторым и первым этажами кто-то кого-то зажимал. Почти так, как на рисунке над их головами. Я сделал вид, что не заметил… Это были Штабс-Капитан с графоманкой.

Я стоял у подъезда и взирал на яркие осенние звёзды, точно со дна гигантского колодца, стенами которому служили многоэтажные дома-коробки, плотно обступившие двор. Во дворе ни человечка случайного, хотя время ещё не позднее. Колодец и есть колодец, только светлячки окон свидетельствовали о какой-то теплящейся здесь жизни. На душе сумеречно, бесприютно, и я двинулся обратно.

Между первым и вторым этажами, у мусоропровода, шла потасовка. Возились Штабс-Капитан с миллионщиком. Около них кудахтали Сара Бернар с графоманкой, вертелся Пузо.

– Чужих жён лапать, а-а! – рычал миллионщик.

– Держал бы её за юбку, – отвечал глухо Штабс-Капитан. Вывернутый наизнанку пиджак моего друга накрыл ему голову, и он бубнил неразборчиво, как в палатке. У миллионщика двубортный пиджак был на месте, только рукав отошёл от плеча.

Я кинулся разнимать…

Тут пиджак слетел с головы Штабс-Капитана, и он тут же словил в глаз.

– Бр-р, – сказал он, уходя от второго удара, выдернув из скрученного рукава руку и по-боксёрски, без замаха, прямым в фас поставил в затянувшейся полемике точку.

Всё бы ничего, да он выбил беззубому миллионщику его последний передний зуб. Миллионщик потом долго смотрел в зеркало, трогал раздутую верхнюю губу, ворчал, жестикулировал, строил рожи, прикидывал, как он теперь выглядит, не изменились ли черты лица, дикция…

Потом опять все вместе и дружно за одним столом пили. И миллионщик говорил мирно:

– Всё равно он у меня быль гнилёй и шаталься.

С обеих сторон, тесно прижавшись, потчевали его графоманка и Сара Бернар.

Сарочка спрашивала:

– Почему ты не вставишь себе пластмассовые?

– Потому что некогда, – отвечала за мужа графоманка.

Мы же интеллигентные люди

Застолье приобрело новое качество. Оно стало спокойнее, трезвее как-то, взрослее, что ли. Исчезла суетливость, присутствующая в любой полуновой, полузнакомой компании, погасла ревность, втихомолку спевшиеся дуэты приобрели временную легальность.

Штабс-Капитан, освещённый блаженной улыбкой и лиловым фонарём под глазом, с разрешения партнёра по боксу топтался под тихую музыку с его тоненькой, персястой супругой. Пузо на софе доказывал что-то Саре Бернар и Пацанке, случайно прикасался к последней, приобнимая ненароком.

Я оказался рядом с беззубым миллионщиком. Сначала за рюмкой, затем у книжного шкафа, а потом в туалете по совместной естественной надобности. На бачке унитаза сидел привязанный за лапу ворон (или ворона, или грач – не разбираюсь в них) и слушал нашу беседу, покачивая головой (странные причуды у этих актрис. Я знал одну, она в ванной держала ондатру). Замечу, не очень приятное занятие оправляться под прицелом огромного, пощёлкивающего, как ножницы, клюва. Что у него там в его вороньей башке – кто знает?

Миллионщик был хладнокровнее (или пьянее?) и спокойно делал своё дело, продолжая разговор, вернее, монолог или даже речь. Может, вообще не заметил гигантской чёрной птицы на белом бачке?

Говорил он напористо, можно сказать, убедительно. В этом отношении было у него нечто общее с Пузом. Только напирал темпераментнее и громче.

– Мы же интеллигентные люди, – нажимая ногой на рычажок бачка, говорил он. – Неужели…

Мы пошли в ванную сполоснуть интеллигентно руки, но туда мы не попали, так как там сидел бульдог с крысиной мордой. Собака не птичка, лучше с немытыми руками остаться, чем без рук, и мы, не прерывая беседы, двинулись в пространстве квартиры дальше. Я не помню, где мы приостановились, в какой комнате или коридоре, а возможно, и в подъезде, но я запомнил:

– Неужели, – сказал мой собеседник, – так трудно выпустить небольшую книжку стихов с фотографией?

Я спросил об объёме рукописи, согласился посмотреть её. Подшофе каждый становится добрее и могущественнее, я – в кубе. Я в каждом, кто говорил о стихах, хотел видеть невостребованного поэта, непризнанный талант, и в тот момент всесильному мне начинало казаться, что я обязательно добьюсь непризнанному признания.

Миллионщик лестно отозвался о моей отзывчивой душе, но…

– Но у меня нет рукописи, – с обезоруживающей искренностью признался он.

– Присылай что есть, – сказал я. – Тетрадку, свиток… Как ты их собираешь-то?

– У меня вообще ничего нет.

– Может, ты хочешь сказать, что у тебя и стихов вообще нет? – то ли пошутил неудачно, то ли совершенно недоумённо спросил я.

– Нет, – повторил он.

– Не-е-ет?!

– Нет.

– Ни одного?

– …

– Ты не написал ни одного стихотворения и хочешь…

– Я пробоваль, но у меня не полючается. Там ведь усидчивость нужна, а у меня нет времени. Вот я решиль… Набросаю… приблизительно так, что хочу сказать… ну, там своё мировоззрение вкратце, вкусы… Ты меня поняль, нет? Симпатии, антипатии, а, поняль? Ну а ты… срифмуешь и готово, а? Ты же профессиональ, что тебе стоит!

Я слушал бред сивой кобылы, и такое ощущение было, что вместо вина по ошибке подсолнечного масла ахнул.

– А гонорар сам себе укажешь, – не унимался мой непризнанный поэт. – Договорились? Аванс сразу. На польтачки. У тебя тачка есть, нет? Ну, сам решай, я в дольгу не останусь.

В пьяном мозгу моём осталась одна трезвая извилина, и я классическим приёмом переключил собеседника на другую тему:

– Пойдём-ка выпьем лучше.

Почему сразу не сказал, что заниматься этим не буду? Потому, наверное, что, во-первых, было лестно, что за моё мастерство предлагали фантастические для меня деньги, о которых я и не мечтал, когда входил с рукописью книги – результатом вдохновения и многолетнего труда в издательство; во-вторых, любопытно же, до чего может довести человека тщеславие; и, в-третьих, по натуре своей я мягкий человек, а под этим делом, как я уже говорил, вдвойне, и у меня просто-напросто не хватило духа назвать всё своими именами и послать его подальше.

Когда уже выпили, я спросил:

– Почему же ты своей жене не поручишь такое деликатное дело?

Он неопределённо махнул рукой. Я так и не понял: не то он её способностям не доверял, не то её-то именно и удивить хотел…

– Чего тут непонятного… – Он опорожнил недопитую рюмку, затолкнул в рот малосольный огурчик и хотел что-то сказать, но огурец в его рту плохо поддавался дроблению, и ответа я не дождался.

В квартире появилось ещё два незнакомых лица. Оба молодые, оба – косая сажень в плечах, в кожаных куртках, один что-то шепнул миллионщику на ухо, кивнул головой и удалился, прихватив бутылку минералки.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.