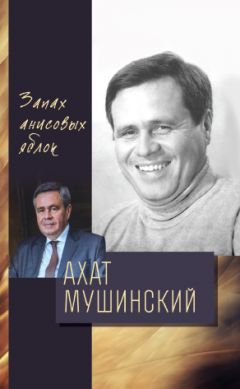

Текст книги "Запах анисовых яблок"

Автор книги: Ахат Мушинский

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц)

Она?!

Я шёл по центральной улице города. У встречных всех на плечах сидели розовощёкие, голенькие амурчики и, лукаво и в то же время ясноглазо и чистосердечно улыбаясь, нашёптывали что-то под шапки своих избранников. Город наш студенческий и красив прежде всего не архитектурными достопримечательностями, а людьми – молодыми, лёгкими, с не павшим наземь взором, но устремлённым далеко за горизонт. Идёт молодёжь по своей любимой улице, по Броду (не от Бродвея ли меткое сокращение?), и во все стороны от парочек и стаек расходятся, искрясь, электромагнитные лучи, поэтому, должно быть, на этой улице и снега никогда не бывает, стаивает, выпасть не успев.

Я здесь существо чужеродное, унылое, на плече моём нет амурчика, и никто мне под висячие ухи енотовой шапки не нашёптывает. Иду, не сердцем вижу – глазами, потому и спотыкаюсь, и натыкаюсь, задеваю, но никто этого не замечает и не бурчит вслед.

Не занесло бы меня на Брод, да к грачатам с пустыми руками не явишься. С работы пораньше ушёл, пораньше – и с концами, не вернусь туда больше. С глаз долой, из сердца вон – работёнка эта непыльная, людишки маленькие.

Только-только занялись сумерки. Земля ещё не совсем отвернулась от Солнца, невидимое, оно ещё кидает из-за домов, из-за города последние пучки света на облачное небо, но улица, как тонущая каравелла, уже накрылась серо-голубой волной.

В «Детском мире» купил Лисичке фломастеров и пистолет Бубенчику. Народу в магазине мало, час «пик» ещё не настал, и я пошёл по этажам прогуляться, поглазеть, остановился у книжного прилавка. Книги все как на подбор, лоснятся обнажёнными телесами юных беззастенчивых дев, точно литературные куртизанки всего света собрались в нашем «Детском мире» на какой-то свой всеобщий сход.

Нужной мне литературы не видать, поэзией и не пахнет. Кому она нужна на стыке веков! В начале века с корабля современности пытались скинуть поэтическую классику, теперь, кажется, настал черёд вообще поэзии. Нет, скромно ютится одна книжечка, малоформатная, в сером, дешёвом переплёте – утёнок гадкий среди прекрасных лебедей. Я тянусь к ней, но серенькую книжечку раньше меня берёт юная леди. Мы стоим рядом, плечом к плечу, и мне хорошо виден сборничек. Леди неторопливо вчитывается в столбики строф, аккуратно, даже бережно переворачивает страницу за страницей. Пыльного цвета типографская бумага номер два, убогий, допотопный шрифт… Но стихи!.. Это же… Сколько я их искал, я верил, что они восстанут из небытия, воскреснут, настоящая поэзия не горит, не тонет, не растворяется, она вечна!

Переведя дух, я поднимаю глаза на милую леди, знающую толк в поэзии:

– Это ты?

Она удивлённо поворачивает ко мне свою головку в дымчатой песцовой шапке, из-под которой выбивается пшеничная прядка волос:

– Да, я. – И добавляет на моё растерянное молчание, улыбнувшись одними серыми, как дождевая вода в мае, глазами: – А вы кого имеете в виду?

Да, это была она.

Она, бедная моя зеленогорская горбунья, которой я наобещал с три короба и о которой с тех пор ни разу толком не вспомнил.

И не она. Горба-то не видно. Может, просто пышная шуба скрывает? Нет вроде бы, эта и ростом повыше. Пока я стою немым столбом, она кладёт книжку на место, берёт объёмистый апельсинового цвета чемодан и направляется к выходу. Столбняк отпускает меня, и я догоняю её, начинаю вновь выяснять, она ли это. Лепечу что-то настырно, а сам чувствую – не она. Креста её пожизненного за спиной под шубкой определённо нет. Эта не то что горбата – стройна, подчёркнуто пряма, и зимняя одежда не может скрыть её породистую осанку. Но глаза-то – цвета предрассветного неба… Я смотрю в них, и они с каждым новым мгновением становятся светлее и светлее, и до боли знакомые золотистые лучики проскальзывают в них. И эти, по-детски поджатые, с милым, капризным изломом губы… Ярко-красная помада, которой раньше она не пользовалась, не может ввести меня в заблуждение.

Она затыкает светлую прядь волос под шапку, тяжело перекладывает чемодан из руки в руку.

– Разрешите помогу! – прошу я, когда выясняется, что нам с ней в одну сторону, на остановку автобуса, и боюсь сам: ещё откажет, внушаю ли доверие в своём далеко не презентабельном одеянии? Рядом с ней я, как драный кот Базилио рядом с прекрасной Мальвиной.

Но она великодушно не отказывает.

«Камнями, что ли, набила!» – чуть было не вырывается у меня с непроизвольным вздохом, какой бывает у штангистов, когда они берут вес на грудь.

Чуть было не вырывается. Молча жилюсь.

Нет, это несомненно она. И чемодан тот же, оранжевый, из рифлёной кожи, и вес его не изменился, будто тащу я его с аэропорта в санаторий «Зелёные Горки». Но тогда я сильнее был, и не было у меня адских болей в спине, и ростом я был повыше, ещё не скрючило так, а теперь вот чемодан до земли достаёт, приходится идти скособочившись. Тяжело. И «дипломат» мой, пушинка, противовесом служить не может.

Конечно, она. И имена совпадают. Любовью её зовут.

– Но вас я не знаю, – молвит она, заправляя до волоска знакомую непослушную прядь под дым пушистой шапки.

Попутчиков на остановке тьма – подоспел час «пик». Кое-как со второго захода втискиваемся в автобус № 33, обосновываемся на подножке, прижатые к с трудом закрывшимся дверцам. Всё-таки автобусы у нас резиновые, напрасно водители стараются доказать обратное.

Путь в микрорайон, где живёт Грач с грачатами и невестой, с которой предстоит мне познакомиться, лежит через не обжитое человеком междугородье – через поля, перелески…

Ей в те же края.

Я и в автобусе пытаюсь продолжить допрос по выяснению её личности, но она, и на воле-то неразговорчивая, тут окончательно смолкает. Да и, откровенно говоря, толпа так давит, слово вымолвить – труд немалый.

У одного из перелесков автобус чихает и встаёт как вкопанный. Водитель объявляет: дальше его колымага не пойдёт. Дверцы со скрипом раздвигаются, пассажиры, ругаясь, охая-ахая, высыпают на шоссе, принимаются «голосовать», но легковушки, и не притормаживая, с издевательским вжиком проносятся мимо, редкие авобусы помочь нам и при желании не могут, перегруженные, они пыхтят угрюмо своей дорогой. Двум парочкам повезло, две «волжанки» сжалились, взяли их. Но не нас с ней. Она предлагает нести чемодан вместе – ручка массивная, можно взяться в две руки. Я сперва отнекиваюсь, мужественно волоку непосильную ношу, но скоро сдаюсь, и мы берёмся за чемодан с камнями с обеих сторон. Так несомненно легче. Но топать-то сколько!

Стихи горят и греют

Опускается вечер, становится темно, по дороге идти опасно, собьёт попутка, по обочине – невозможно, снег по пояс. Ноги в отечественных ботинках на рыбьем меху немеют от холода, а по спине, налившейся свинцом, пот градом. Ладно, хоть ветра нет. От толпы мы отстали, последние чёрные спины скрылись за излучиной шоссе: никто же такой груз, как мы, не тащит. Я уж и не думаю, она это или не она, бреду ошалело, вскидывая свободную руку перед каждой обгоняющей нас машиной, как солдат нацистской армии перед своим офицером.

Останавливаемся передохнуть. Она присаживается на краешек чемодана и говорит, что идти больше не может, что давно уже ног не чувствует: отморозила, наверно.

На ней узенькие модные сапожки, в каких только на сцене в ансамбле песни и пляски выступать или стюардессой по салону «Боинга» разгуливать. Немудрено без ног остаться. Но что делать? Сколько шли – ни одной автобусной остановки. Хотя кому они нужны в чистом поле? Несуразица, чушь несусветная, бред, маразм – двум нормальным, в здравом разуме трезвым людям околевать от холода посреди города! Мимо машины лихо мчатся, красивые люди, теплом омываемые, в них сидят, улыбаются…

Счастливые бедолагам не попутчики.

Лезу через сугроб в лесопосадки, собираю еловые сучья, которых практически нет. Но я упорен, чую, чем дело пахнет. Не скоро, но куча хвороста на дороге у чемодана вырастает, есть там и симпатичные, обнадёживающие дровишки. Но я опять лезу через сугроб в задиристую, цепкую чащобу, утопаю в снегу, ломаю молодые сосенки, выдёргиваю сушняк из-под ног – костёр должен быть настоящим и продолжительным, иначе и возиться не стоит.

У канцелярской души в «дипломате» всегда бумага найдётся. Достаю пяток чистых листков, рву на растоп, складываю над ними по всем правилам шалашик из сухих веток, щёлкаю огнивом, которое подарил мне на берегу реки в тихий летний день Земеля. Зажигалка эта всегда при мне. Иногда осчастливливал её безотказным огоньком друзей-курильщиков, сам-то не курю, изредка лишь балуюсь в компании, поэтому газа в ней, кажется, на всю жизнь.

Разгораться костёр не спешит. Запас писчей бумаги, который неизменно на всякий случай при мне, мгновенно истлел, бесполезно по отсекам «дипломата» шарить, нет больше бумаги, ни листочка, ни газетки. Но покоится там, к стенке прижавшись, белоснежная папочка с рукописью стихов. Моей рукописью, готовой к печати, в двух экземплярах. Достаю папку, нежно тяну за бант тесёмок… Вот оно, детище моих бессонных ночей, сколько лет, сколько души отдано ему, сколько надежд с ним связано! Бумага отменная, строчки ровненькие, буковки кругленькие. Я смеюсь и читаю весело и с выражением… Попутчица моя бедная испуганно смотрит на меня: часом не тронулся ли парень умом? Я успокаиваю. Объясняю: вот сколько бумаги на растопку, костёр наш обязательно запылает. И рву испещрённые машинописью листы, мну, подкладываю под шалашик хвороста. Огонёк от земелевской зажигалки нехотя занимается, я подкидываю ещё, ещё… Огонь пожирает мои стихи, излучая тепло и свет. А один гад, критик, писал, что мои стихи не греют. Ещё как греют! Мы тянем к костру руки, тёплое дыхание его касается наших лиц, огонь в безветрии полощется ровный, точно декоративный, из алых тряпочек на театральной сцене, поддуваемый вентилятором, только искры совсем не искусственно летят снопами в небо и перемешиваются со звёздами.

– Я думала, у тебя не получится, – говорит она и ойкает: трассирующая пуля, пущенная живым, нетеатральным костром, чуть не попадает ей в лицо.

– Осторожно, – говорю я.

– Ничего, – отвечает она.

Костёр потрескивает, мы приплясываем, машины, не сбавляя ход, огибают нас. Их стало заметно меньше. Я советую моей невезучей попутчице (и поезд её опоздал, и не встретили её) снять сапожок, погреть ножку. Она не знает, что и делать. Я убеждаю, рассказываю, как одного альпиниста, раздев донага, оттирали снегом в горах Памира.

– Сам читал. И костра не было. Правда, водка была…

– Не водка… Но коньяк у меня есть, – нерешительно смотрит она на меня.

– В чём же дело! – развожу я оживлённо руками.

Она валит свой багаж набок, щёлкает замками… Туго набитый чемодан распахивается. О боже, чего в нём только нет! Свёртки, банки, коробки и целый дамский гардероб! Вот и бутылка из глубин выныривает, шоколадка на закусь, и детская фарфоровая чашечка за хрустальную рюмочку на нашем немноголюдном банкете берётся поработать.

Коньяк приличный, болгарский. Она выпивает чашечку в два захода, каждый раз тщательно зажёвывая шоколадом и покашливая:

– Холодный.

– Спиртное холодным не бывает, – замечаю я и беру сотку махом. Затем для равновесия ещё одну. И не закусываю. Тепло стремительной волной расходится по трубам жил, будто отопительную систему включили в промёрзлом доме.

И голова начинает лучше соображать. Может, и не лучше, но как-то яснее, уравновешеннее, без лихорадочного озноба и судорог. Видать, подкорка включилась, подсознание вмешалось в управление мной. Я продолжаю «голосовать», уверен: должен же кто-то остановиться, невооружённым глазом же видно – люди бедствие терпят. Какая взаимовыручка у моряков на море и какое безразличие друг к другу у сухопутных тварей на земле! Мимо мчатся. Хоть бы одна притормозила! Но уверенности не теряю, а то и смысла нет торчать на дороге, костёр жечь, полдороги прошли б уж за это время.

– Потеплело? – спрашиваю, имея в виду коньячок.

– Да, – кивает она, – тепло стало в груди, но ноги… всё равно…

Я усаживаю свою бедную и покорную попутчицу на чемодан, стаскиваю с неё сапоги, становлюсь перед ней на колени, расстёгиваю пальто и ставлю её ноги себе на грудь, под шарф, растираю их, массирую пальчики, обтянутые прозрачными, эластичными чулками:

– Что же вы, за тридевять земель собрались, а одеться потеплее не могли?

– Кто предположить мог, не думала…

– Понятно.

Я продолжаю ожесточённо растирать, щипать, колотить…

Ножки у неё маленькие, пальчики тоненькие, до умопомрачения знакомые…

– Простынете, – безуспешно пытается она освободить свои ноги из моего плена. – С колен хоть поднимитесь.

Не выпуская её ног, перегруппировываюсь, поднимаюсь на корточки. Вот и морщиться моя подопечная начинает, постанывать.

– Больно, что ли?

– Щиплют, – тяжело вздыхает она.

– Значит, отходят, – удовлетворённо шепчу я и продолжаю свой монотонный труд.

У каждого свой Эверест

Откуда взялись во мне, человеке в обыденной жизни рефлексивном, малоприспособленном к существованию вне благоустроенной квартиры и служебной комнаты, эта сноровка, эта упрямая невозмутимость? Точно я бывалый альпинист, оказавшийся в пустяковой, на уровне загородного туризма, ситуации. Даже ведь, если быть точным, не загородного, а городского. В паршивой лесопосадке, в парке, можно сказать, культуры и отдыха околеваем. Положеньице, расскажи кому, смехотворное.

– Ничего, всё будет хорошо! – пытаюсь поднять дух напарницы по связке. Я полностью вошёл в образ, мы с ней в этой зимней, холодной ночи – одна связка, Тенцинг и Хиллари, штурмующие Эверест!

– Перестали щипать?

Она шевелит ногами:

– Кажется, да. Нормально…

Я сам чувствую, что нормально. Теперь главное – сохранить достигнутое. Вытаскиваю из чемодана голубенькую шерстяную кофту с вышитыми на груди алыми розами, заворачиваю в неё драгоценные ножки, достаю ещё свёрток, встряхиваю – длиннополое белое нарядное платье… И оно идёт на своеобразную портянку. Обматываю вторично и прячу получившийся куль в чемодане, в ворохе других шмоток. Она только ахает:

– Подвенечное платье помяли!

– Зато с ногами останешься, – замечаю я бесстрастно.

Со стороны картина с нашими персонажами выглядит так: она восседает на троне разлапистой коряжины, ноги в чемодане, я кружусь вокруг неумолимо хиреющего костра, изо всех сил стараясь вдохнуть в него вторую жизнь. Дрова кончаются, погода портится, загулял по шоссе ветер, затеребил макушки деревьев, поднял снежную, колкую пыль. Хорошего мало. Смотрю на часы, они встали. Да и без часов видно: времени уже много, вечер сменился ночью.

По лесопосадке полоснул свет далёких фар. Хватит у моря погоды ждать! Бросаю остаток хвороста в костёр, выбираюсь на середину дороги.

Машина приближается стремительно. Моя принцесса на коряжине что-то отчаянно кричит мне, пытается распутать ноги… Я раскидываю руки в стороны, стою живым крестом – не объехать. Автомобиль бешено сигналит, истерично тормозит, буфер его упирается мне в живот – передо мной заморский «джип», по-нашему «бобик», или «козёл», стало быть.

Ну вот, и объясниться можно. А то на большой скорости и за толстыми стёклами трудно понять человека.

Двери «козла» одновременно с обеих сторон распахиваются, и ко мне подлетают два молодца:

– Ты что же это, голубчик, Иисуса Христа изображаешь?

Вежливо так.

Я хочу объяснить наше незавидное положение, но и рта не успеваю открыть, как кулак одного из них, как пушечное ядро, врезается в мой румяный портрет.

В таких случаях говорят: искры из глаз посыпались, луна на небе умножилась и тому подобное. Нет, искры из глаз моих не посыпались, луна не удвоилась, не утроилась – её в подёрнутом метелью небе вообще не было. Первым делом я ощутил после неудачного контакта с землянами из «джипа», вернее, увидел (ощущение было зрительным) её синие, чистые, как майское небо в день моего рождения, настежь распахнутые, милые моему сердцу глаза. Она склонилась надо мной, шевелит губами, говорит какие-то слова, а я не слышу, не понимаю. Прядка влажных, с блёстками снежинок волос гладит моё обнажённое чело… Голос её всплывает из-под толщи немой глухоты порядком позже и откуда-то со стороны, будто её лицо засветилось на киноэкране, рядом, надо мной, а звук включили с опозданием, и динамик находится в соседнем помещении. Наконец я понимаю её, она просит подняться, помогает мне, я с её и божьей помощью встаю на ноги, тупо соображаю, что со мной произошло.

А произошло наипростейшее и банальное: ехал по шоссе автомобиль, вдруг перед ним выросло чучело, а может, дерево с раскинутыми в стороны ветвями – ни с той, ни с другой стороны не обогнуть, а люди торопятся, их ждут где-то далеко в уютной, тёплой квартире. Они останавливаются, выходят из машины, срубают дерево (или чучело), откидывают на обочину с глаз долой и следуют своей дорогой дальше.

Я присаживаюсь на коряжину. Во рту какие-то гайки валандаются. Выплёвываю. Это два моих верхних передних зуба-красавца.

У каждого, наверное, имеются свои навязчивые сны. У меня таких два было. Первый: выхожу на сцену, читаю стихи и вдруг обнаруживаю, что впопыхах, собираясь на встречу с читателями, забыл штаны надеть. Представляете себе? Второй: в той или иной ситуации у меня выпадают зубы – то в драке выбивают, то врач выдёргивает, а то просто сами, как при цинге, вываливаются…

Сбылось.

Один дурной сон остался. Неужели и он когда-нибудь сбудется?

Моя спутница разгуливает по снегу, как отступающий из Москвы солдат наполеоновских войск, в экзотической обувке – на одной ноге голубенькая кофта, на другой подвенечное платье. Она натягивает на мою бедную голову мой енотовый треух, найденный на той стороне дороги, наливает в фарфоровую чашечку коньяку, ужасается, поправляя шарф на моей груди:

– Убить ведь могли! Или задавить. Не остановились бы вот…

«И аля-улю…» – хочу сказать я, но получается что-то невообразимое. Воздух, точно в форточку, сквозит в образовавшуюся брешь в зубах, язык, не имея переднего упора, норовит выскочить изо рта. Ужасно! Ещё над миллионщиком потешался. Самому теперь придётся пластмассовые стразы вставлять.

Сижу на коряжине, как король на именинах. Моя подельница спрашивает:

– Что будем делать?

– Идти надо, – шепелявлю я.

– Но как я пойду? Сапоги не лезут.

Она показательно пробует натянуть сделавшуюся деревянной свою модную обувку – безуспешно.

Я беру перочинный нож, вспарываю белое, как пузо белуги, голенище по шву. Вновь делаем примерку.

– Есть! – вырывается у неё из груди. Она поясняет: – В голенище тесно было. Внизу, у подъёма.

– Ну вот… – вздыхаю я и берусь за второй сапог.

Спасение

В это время около нас откуда ни возьмись затормаживает «еврейский броневик» – самого первого образца «Запорожец», ну, такой, как божья коровка, и выбирается из него хромой в папахе белоснежных волос инвалид непременно войны:

– Чего вы тут?

Узнав, в чём дело, приглашает нас в свой «кадиллак», приговаривая, что принял наш костёр за красный свет светофора. Инвалид пьян. Помогает затушить хромой ногой тлеющие головешки. Моя попутчица в распоротой обуви напоминает мне кота в сапогах. Я смеюсь… Может, от неожиданно привалившего спасения, может, оттого, что, подобно спасителю нашему, пьян. Но ей не до смеха: садиться в машину пьяного водителя она боится, повязывает голенища сапог верёвочкой и собирается в путь пешком. С большим трудом я внушаю ей, что разбиться в этой «божьей коровке», может быть, мы ещё и не разобьёмся (во всяком случае, это трудно сделать), но вот если на своих двоих двинемся, то замёрзнем – это уж точно.

– На два красных светофора проскочил, а на ваш, пылающий, сказал себе: стоп, гвардии капитан, на красный свет боевой машине хода нет! – гогочет с астматическим придыхом инвалид. «Божья коровка» издаёт львиный рык и трогается с места.

В кабине тепло. Мы потихонечку оттаиваем. Попутчица ищет в сумке адрес, но замёрзшая рука не слушается. Я касаюсь её пальчиков, они как ледышки. Заключаю их в свои ладони, растираю, дышу на них калорифером, успокаиваю:

– Ещё успеешь найти, до развилки тут дорога одна.

Она удивляется:

– Какие у вас руки горячие! Будто и не мёрзли…

– Они у меня всегда горячие, – не дослушав, хвастаю я.

– Значит, сердце холодное.

Она произносит это и стреляет в меня сумеречным взглядом, быстрым, неуловимым, и отворачивается, и смотрит в окно. Я машинально парирую:

– Горячих щей в холодном котле не бывает.

А сам догоняю её взгляд. Да, несомненно, её взгляд, это Она. Я и в слабом свете огней набегающего на нас микрорайона разглядел тот серый, свинцовый холод, которым она в первую же нашу ночь в санатории ожгла меня в обиде на мою грубую неотёсанность. Что сказал ей тогда – теперь не помню. Но взгляд вот в подрагивающей полутьме запомнил. Не запомнил, нет, не то слово. Мне показалось, что и не было вовсе той разлуки, что время замерло в том санатории и мы с ней всё ещё безразлучно находимся там, в «Зелёных Горках». И стоит мне повиниться, сплести белоснежные словесные кружева извинений, объяснений, признаний, и глухая стена отчуждения, возведённая моей безалаберностью, рухнет.

Ошибся.

В её глазах вновь вежливая приветливость и сдержанная благодарность за рыцарство незнакомого человека, волей судьбы оказавшегося попутчиком. Она тактично освобождает свои пальчики из моих ладоней:

– Спасибо, согрелись.

– А ноги?

– Слава богу… Здесь же тепло…

Я смотрю ей в глаза и прошу взглядом признать меня. Она смотрит на меня, не в глаза, а как-то сразу на всего меня, и взгляд её хранит молчание. Обида, вспыхнувшая было за моё предательство, вновь надёжно спрятана, схоронена, погребена.

– Когда я был маленький, мы жили в старой части города, – зачем-то начинаю рассказывать я. – Наша комната находилась на втором этаже бревенчатого когда-то купеческого дома. С одной стороны двор, за ним роскошные яблоневые сады, а с другой, где парадный вход, – мощная красная кирпичная стена. Раньше я не знал, для чего она, да и просто не задумывался. Мы, беззаботная детвора, лазали по ней, ходили по выступу в полкирпича на головокружительной высоте. Нас гоняли с неё: шею, мол, свернёте. Но никто и мизинца не вывихнул. Она добрая была, тёплая и в то же время справедливая – на ней сразу становилось ясно, кто есть кто, – она была бессознательным оплотом незыблемости мира и прочной вечности всего – отчего дома, родителей, себя самого с братьями и сёстрами и всеми соседями и рыжей дворняжкой Пиратом. Казалось порой, стена построена специально для нас, для наших забав, для защиты от суровых зимних ветров, а по весне распаренная земля обнажалась прежде всего именно под нашим красным бастионом, привлекая к себе досужую вихрастую публику со всей округи. Стена… Позже я узнал её название – «брандмауэр» и прозаическое противопожарное предназначении. И к чему это я о ней?

– Стены разные бывают, – глубокомысленно заключает, не оборачиваясь, гвардии капитан. – Вот когда наша дивизия Кёнигсберг штурмовала, когда от этих красных кирпичных фортов и крепостей в глазах резь пошла, когда…

Тащимся, преодолевая снежные заносы и прочие сюрпризы наших дорог, со скоростью катафалка. У салона-магазина «Ритуальные услуги» застреваем – садимся на брюхо в свеженавьюженном посреди дороги сугробе.

– Приехали, – вздыхаю я и вылезаю на свежий воздух.

Машина маленькая, но тяжеленная, сволочь. Моя спутница следует за мной, и мы вдвоём молча выталкиваем броневичок на чистую дорогу до следующего заноса.

Откуда они взялись, эти сугробы? По каким законам физики выросли на проспекте, защищённом высотными домами, в чистом поле же вот их не было?

– Сколько времени? – спрашиваю я нашего военного пилота после очередной физзарядки на свежем воздухе.

Тот докладывает:

– К развилке подъезжаем. Вам куда?

Я вопросительно гляжу на спутницу. Она разворачивает загодя приготовленную шпаргалку, щурится, шевелит губами…

Я в шоке.

Она называет точный адрес Грача.

Спасибо за всё

– Откуда ты его знаешь? – спрашиваю я. – И зачем?

– Зачем? – переспрашивает она, задумывается. – Затем, затем, что…

Договорить она не успевает, открывается дверь, на нас смотрит радостный Грач… Его радость быстро сменяется недоумением от нашего совместно побитого морозом и судьбой вида, затем профессиональной решительностью врача.

Я мало что понимаю в этой ситуации, когда моя многострадальная попутчица, моя странным образом любовь целуется с моим лучшим другом…

Инвалид – дай бог ему здоровья! – проводил нас до самого лифта, лифт мгновенно подкинул нас к Грачу, и вот я сижу в ванной, опустив ноги в тазик с тёплой водой. Они у меня всё-таки сильно замёрзли и теперь так щиплют – сил нет терпеть, как в детстве, когда катались на коньках до посинения и потом со стоном оттаивали дома у печи. Да, я жил в Старом городе, и в наших, когда-то купеческих, крепких домах были добротные, на две-три комнаты печи. Надо сходить как-нибудь на старую квартиру, погреться у печи детства.

Появляется Грач. В белой рубахе с засученными рукавами. Я интересуюсь:

– Как она там?

– Жива, – отвечает и велит открыть рот. Вид у него всезнающий, вопросов он не задаёт.

В ванную за отцом лезут Лисичка с Бубенчиком.

– Вы с кем подрались? – спрашивает Бубенчик.

– Много будешь знать – скоро состаришься, – отвечает ему сестра.

– С бандитами, – пытаюсь пошутить я.

– А их много было?

– Человек сто! – шепелявлю. – Десяток побил, остальные разбежались.

– А куда зубы подевались? – не унимается Бубенчик.

– На поле боя оставил.

Малыш смотрит с удивлением, ещё что-то хочет спросить, но отец ласково выпроваживает его вместе с сестрой за дверь и продолжает осмотр моего вдребезги разбитого «портрета». Затем даёт какой-то раствор в стакане, чтобы я прополоскал рот. Я молча повинуюсь. Мне наконец всё ясно: она и есть его невеста, на смотрины которой Грач меня пригласил сегодня. Как он её при встрече обхаживал, как в глаза заглядывал, как они, сердешные, на пороге целовались, стесняясь меня и торопясь, пока дети не прибежали, – трогательная сцена.

Я решил ни о чём не расспрашивать – где они познакомились, кто она такая, откуда… Ясно, кто и откуда. С некоторых пор, составляя о чём-то своё представление, я перестал интересоваться его частностями, так как по двум-трём штрихам могу для себя сам воссоздать требуемую картину, совпадающую впоследствии с действительностью, ну разве что с незначительными неточностями, которые, впрочем, не противоречат целому. Это избавляет от необходимости лишних вопросов, которые зачастую нескромно, нелепо и неудобно задавать.

В «кабинетной», куда завёл меня после медпроцедур Грач, несмотря на поздний час, играют дети. Они расположились на полу, на ковре, строят из кубиков александрийские столпы – кто выше. Их трое. Кроме грачат – ещё один карапуз в венчике каштановых кудрей.

– Как тебя зовут, богатырь? – Я треплю его по голове.

Он продолжает своё строительство, не обращая на меня внимания.

– Чей? – спрашиваю я Грача, кивая на милое создание. – Крылышек не хватает, а то чистый ангелочек.

– Мой, – отвечает Грач и протягивает мне шерстяные носки. – Надень, хорошо будет ногам.

– Как твой? – не удивляюсь я, а переключаю свою черепную подкорку на решение новых вопросов.

Мой друг объясняет мне, что это её сын, а так как они решили жить одной семьёй, то, стало быть, это теперь его третий ребёнок.

Полночь. Бубенчик засыпает одетый на диване. Лисичка бодрствует, новый её братишка тоже. Все попытки уложить его спать терпят фиаско – всё-таки у человека мать приехала, настроение приподнятое, и мы вчетвером садимся пировать. Я разглядываю кудрявого малыша, сидящего на руках у матери и кушающего из её рук какую-то молочную смесь. На мой взгляд, малышу года три. Значит, он не может быть моим сыном, хоть и в телосложении и в чертах лица есть что-то похожее – разрез глаз, носик, раздвоенный подбородок… Нет, не может… Значит, и она – это не она. А похожесть – ну, это у детей в таком возрасте через день меняется. Я глажу малыша по шелковистым волосам и не ощущаю в сердце своём ни трепета, ни умильности, ни каких-либо сентиментальных или родственнических шевелений. Я произношу очередной тост во здравие «молодых». Наверное, третий подряд. Грач косится, как бы я не перебрал. Я подмигиваю: не волнуйся, мол. Сам чувствую: пьянею. Я пьянею и смотрю то на малыша, то на неё. Нет, малыш младше, чем мне сперва показалось, просто крупный. Я-то в них разбираюсь. О чём это она говорит, то и дело поправляя свои пшеничные волосы и одёргивая узкую юбку на коленях? На ней нарядная серо-голубая блузка с пышным жабо и твёрдыми подложными плечиками. И такие же серо-голубые глаза, сдержанно подчернённые и оттенённые косметикой и лёгкой усталостью. И будто не было умопомрачительного перехода, и страшного холода, и ощущения измордованных судьбой путников. Она рассказывает о своём городе, о своей школе, где преподаёт математику, и о том, что теперь придётся оставить своих школяров на полпути. Убей меня бог – это она, всё совпадает. Если б дело волшебным образом всплыло в каком-нибудь судебном разбирательстве, то присяжные заседатели в один голос проголосовали бы – да, факты свидетельствуют о единственном и объективно вытекающем… Но о какой объективности может идти речь, когда она так видоизменилась? Это всё равно что вы проснулись, выглянули в окошко, а солнце поднимается на западе. Куда подевался её вечный ранец за спиной? Подарила его на Зелёных Горках мне – так, что ли? Не думал, что гиббус – болезнь передаваемая, переносная, – не знаю, как и сказать, не скажешь же, заразная. Да нет, конечно, не в том дело, не в том, а вот в чём: её выпрямила любовь. А меня она согнула, вернее – отсутствие её. Правильно, любовь красит человека, разгибает его. Но не в такой же фантастической мере. Голова кружится… Это расплата. Это Третий закон Ньютона. Надо же, вспомнил! Звучит он, стало быть, так: что посеешь, то и пожнёшь.

Ребёнок клюёт носом. Грач уносит его. Я ставлю рюмку с янтарным зельем на белую скатерть и опускаюсь перед ней на колени: признайся! Когда-то она стояла так передо мной, и я оказался человечнее. Я умоляю её: сжалься, или я сойду с ума! Она прикрывает мне рот ладошкой, как тогда, на мосту, когда мы прощались: не надо.

– Не надо сейчас или не надо вовсе?

– И сейчас, и вовсе.

– Значит, это ты?

– Спасибо тебе… – Взгляд её теплеет и делается совсем безоблачным, открытым и близким.

– За что – спасибо?

– За всё.

– За что – за всё?

– За… – Она порывисто вздыхает, опускает глаза, нет, не опускает, они и так были опущены, смотрели на меня, на коленопреклонённого, сверху вниз, она отводит свои серо-голубые, размывающиеся от слёз лужицы в сторону, туда, где за окном белёсый, непроглядный мрак. – За то, что спас меня ночью.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.