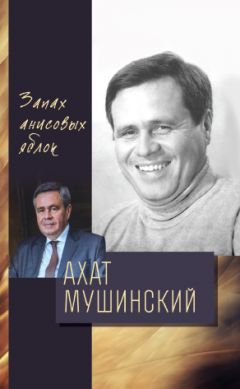

Текст книги "Запах анисовых яблок"

Автор книги: Ахат Мушинский

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 14 (всего у книги 40 страниц)

– Иван Иваныч, дорогой мой, пойми меня, ради бога, правильно. Мы с тобой тут не первый год. Что ты мне подсовываешь? Скажи это Кузьмичу, его сразу же кондрашка хватит. Тебе и новое здание подавай, и освободишься ты не от двух десятков работников, а от половины цеха, и всё-то встанет у тебя там с ног на голову. А сколько ляжет на мои плечи? Пробивать ведь мне придётся, Илья Кузьмич-то всё по больницам.

– Михаил Симонович…

– Погоди. Не узнаю – окажешь? Пусть так. Но ведь и я человек, а не машина, должен раскачаться, загореться твоей идеей… – Потоцкий помолчал и добавил: – Твоей идеей, как своей. Чтобы она стала и моей кровной, понимаешь?

– Я и сам это предполагал. Вы хотите, значит…

– Да, именно. Хорошо, что тоже об этом думал. В конечном счёте, сил я затрачу не меньше тебя. А как соавтор… Полезней меня не найдёшь.

Иван Иваныч стал краснеть, кажется, даже затылком. Он-то думал сказать: «Вы хотите, значит, повременить с проектом, разобраться, убедиться в его необходимости», но перебивший его Потоцкий вон что имел в виду.

– Да, – продолжал главный инженер, – ты нашёл соломоново решение. Впрочем, не торопись, подумай. – Он с хрустом кожаных рукавов скрестил руки на груди. В глазах его были молодость, кипучая радость жизни и цепкое внимание. Когда Иван Иваныч встал, сказав: «Хорошо, подумаю», Потоцкий закинул руку на его плечо и проводил до двери.

4

Через день Нефёдов уехал в командировку. Командировок он не любил, они выводили его из привычной жизни, отвлекали от работы, заставляли суетиться – всегда что-то пробивать в многочисленных кабинетах министерства, носиться по городу с бесконечными заказами жены, потом он органически не переваривал гостиниц и дорогу с её вокзальной толчеёй и томительным ничегонеделанием в тесном вагонном купе. На сей раз, хотя и можно было послать кого-нибудь другого, поехал сам. Надо было собраться с мыслями. Со всеми делами в этой командировке он думал справиться за денёк-другой, но работы оказалось многовато, дай бог, за две недели справиться. Иван Иваныч позвонил Елагину сказал, чтобы тот срочно прислал помощника. Кого? Без разницы. Работа чисто техническая, кроме усидчивости, ничего не требует.

Помощник появился во второй половине следующего дня. Они столкнулись в коридоре министерства. Это была Иванова. Она расцвела майской розой, словно не на работу пришла, а к кавалеру своему на свидание. От её улыбки на сердце Ивана Иваныча вдруг стало как-то беззаботно и легко. Он улыбнулся в ответ, и они заговорили о деле. Они говорили о деле, а глаза – её ореховые и его соломенные – продолжали улыбаться и говорить совсем о другом. И этот второй разговор, лишённый искусственности производственных отношений, которые возникают там, на заводе, и делят людей не на хороших и плохих, добрых и злых, красивых и уродливых, а на руководителей и подчинённых, на техников, инженеров, мастеров, начальников разного калибра, этот второй разговор был куда живее, непосредственнее и честнее.

– Тебе главное – выходные данные проверить.

– Мне Елагин уже объяснял, я и справочник с собой прихватила.

Так они разговаривали – начальник и лаборантка, а мимо летели, неслись озабоченные лица с суетливыми глазами.

Первый долгий командировочный вечер коротали у него. Вовсю гоняли чаи. До этого они сходили на вокзал, забрали из камеры хранения её спортивную сумку. В гостинице, в которую заселяли всех приезжавших от завода, Иванову поместили на том же втором этаже, что и Нефёдова, только ему как начальнику одноместный номер достался, а ей – на четырёх.

– Значит, Елагин именно тебя снарядил, – говорил Иван Иваныч, нарезая сыр.

– Да, именно меня, – говорила, улыбаясь, Иванова. – Василь Степаныч всегда отделаться от меня рад. Он так и сказал: от тебя, Иванова, проку мало, езжай-ка ты…

– В командировку, – рассмеялся Иван Иваныч.

– К шефу своему. Он тебя на работу брал, пусть теперь сам и шефствует, уму-разуму наставляет.

– Ты ешь давай, не обедала же.

Иван Иваныч пододвинул гостье тарелку с бутербродами, открыл банку консервов, разлил чай в стаканы, который получился необыкновенно душистым, а цветом удался, как говаривал в своё время Нефёдов-дед, – просто кровь кроличья, Иван Иваныч был чаёвщиком потомственным, равных ему поискать. А тут, можно сказать, в полевых условиях, такой букет уродился, что сам в удивление пришёл.

Он неторопливо отхлёбывал чай, смотрел на Лену, как она держит двумя руками блюдце, дует, пьёт осторожными глотками, и всё, что тяготило его в последние дни – и работа, и Потоцкий, и многое другое, – всё позабылось, отлегло. Ему по душе пришлось, что Иванова знает в чае толк, его бесхитростную душу расположили к себе её щебетанье, любопытство – ей, оказывается, интересно то, каким он был в её годы! – его развеселила её манера разговаривать с ним запросто, будто знает она его по крайней мере сто годов, засмеётся даже, как над младшим, – покровительственно, умудрённо, а то одёрнет наставительно или же кольнёт острым словечком. Иван Иваныч специально не смотрел на часы, чтобы не встревожить гостью. Но она сама взглянула на свои часики и сказала тоном, не терпящим уговариваний:

– Поздно уже, скоро двенадцать.

Встала, внимательно посмотрела на Ивана Иваныча, убрала со лба тёмное колечко, которое тотчас спружинило обратно, ухмыльнулась и пошла.

«Вот и всё, – подумал Иван Иваныч, – пора на землю».

– Лена, я провожу.

Но подняться со стула не успел. Лена щёлкнула выключателем, окатив неожиданной тьмой, и стала, шурша, раздеваться. В окно уставились жёлтые уличные фонари. Она задёрнула штору и легла в его постель.

– Что, так и будете всю ночь сидеть?

5

Собираясь с маленькой Леной на зимнюю рыбалку, отец обыкновенно повторял: тебе бы пацаном родиться, вот были бы друзья мы!

– Куда ты её тащишь в такую холодину? – ругалась мать.

Но бесполезно. Отец был упрям, силён – той молодой мужицкой силой, которой беспрекословно повинуются строптивые жёны, – к тому же – начальник, работал главным инженером на молодом, быстро растущем химическом предприятии. Он кутал свою маленькую Еленку, обувал, одевал, пока та не превращалась в мужичка с ноготка.

– Ну вот, – восклицал он, – теперь ты натуральный рыбак. Смотри, мать, нет, ты посмотри. Ладно, как хочешь, мы поехали.

И они топали к автобусной остановке и ехали, трясясь многие километры. Если машина была заводской, отец много шутил и смеялся, если попутка – было раз и такое, – набитая чужими мужиками в тулупах, с ящиками на полозьях и бурами в руках, то он настороженно помалкивал, дожидаясь, когда очередной рассказчик анекдота не матюкнётся для убедительности, чтобы заглушить его громким кашлем.

Рыбалка, как ни странно, увлекала девочку. Закоченевшими пальцами она насаживала на крючок мотыля, заправски поплёвывала на него, бросала в лунку и сидела, покачиваясь, в ожидании поклёвки. А когда рыба клевала, когда какой-нибудь серый сопливый ёрш извлекался на лёд, радости не было предела: она восторженно кричала: «Папа, ри-и-бка!»

Замерзала ли, уставала ли – не было случая, чтобы Лена пожаловалась. Однажды ей стало дурно. На льду пробыли дольше обычного, и как-то получилось, что плохо в тот день поели: пирожки с мясом и картошкой замёрзли и есть их было просто противно. На обратном пути в автобусе её стало укачивать. Но она терпела. Ох, какая это была езда! Никакие ухищрения не помогали – думай, не думай об отвлечённом, носом ли дыши, ртом ли глотай воздух – всё одно. Особенно худо делалось на остановках, когда автобус замирал после долгой и уже привычной тряски, тошнота тогда так и подкатывала к горлу, хотелось пожаловаться и выйти вон. Дотерпела всё-таки. Выбрались, метров тридцать прошли, и вдруг перед глазами всё поплыло. Лена села на крыльцо первого попавшего дома и больше ничего не помнила. Очнулась на руках отца, он нёс её домой. Она забрыкалась. Как можно… посреди улицы… ведь она уже большая! Дом – кирпичный, девятиэтажный, айсбергом возвышавшийся среди деревянных домишек-судёнышек, – был уже рядом. Лицо Лены быстро розовело, и мать, открывшая дверь, перемены в дочери не заметила. Лена специально много и громко болтала, отец поддерживал усердствовавшую дочь, мать ворчала: поздно пришли. И только. А там занялись рыбками, они, мороженные и скрюченные, интересно оживали в ванне, наполненной тёпленькой водой, начинали шевелить плавниками, плавать…

Повзрослела Лена как-то сразу. В тринадцать лет она вытянулась, точно подсолнух, за одно лето и стала выше матери. Домой начали названивать мальчики, а из школы поступать неблагоприятные сигналы. Впрочем, спокойствием нрава Лена отродясь не отличалась. «Лена Иванова!.. Ох уж эта Лена Иванова! Кто натворил? Конечно, Иванова». Первоклассницей она разбила в учительской бюст какого-то философа, пятиклассницей случайно спахнула с подоконника второго этажа горшочек с цветами на голову завучу. Обошлось без жертв, горшок оказался старым, гнилым и рассыпался, едва соприкоснувшись с молодым, крепким затылком педагога. В десятом классе Лена слыла уже отъявленной зачинщицей. Однажды по её благому побуждению весь класс целую неделю шаркал по школе в домашних тапочках. Правило было такое – приходить на занятия со второй обувью. А вот у Коли Соренко первая-то каши просила, а о второй он лишь мечтал. Жил он без отца, с одной матерью, которая была разнорабочей и мало получала. Естественно, сыну единственному обувку она купить могла и покупала, но ему нужна была модная, с острыми носами. А где её взять? На толкучке? Но там цены сумасшедшие. Химичка же (новенькая классная руководительница) о семейном положении ученика не знала. Она сказала: «Приходи, Соренко, хоть в домашних тапочках, но вторая обувь чтобы была». Тогда Лена Иванова, не вдаваясь в подробности, предложила прийти в школу с домашними тапочками всему классу. О, это надо было видеть! Что только, оказывается, не таскают люди дома. Это был настоящий парад: тапочки в клеточку, тапочки с пампушками, вязаные тапочки, стоптанные, штопаные, дырявые, татарские, турецкие, бесшумные, скрипучие, шлёпающие… Сама Лена Иванова напялила отцовые, сорок четвёртого размера, её признали единодушно королевой смотра.

У королевы вызвали в школу родителей. Пришла мать. Директор школы вместе с химичкой популярно разъяснили ей, что дочь её «пойдёт очень далеко», если вовремя не направить энергию девочки в нужное русло. Элеонора Павловна, так звали Иванову-маму, на протяжении всей полуторачасовой беседы тактично кивала головой. Она, конечно, всё поняла и обязательно примет соответствующие меры.

По возвращении домой Элеонора Павловна огласила квартиру выразительным монологом. Она сказала мужу: это его воспитание, она предупреждала его, она же видела, она же чувствовала, что не то он делает, не так воспитывает, но разве его переубедишь, он же великий педагог – Ушинский, Квинтилиан, у него своя система, что ты!

– В поступке Лены я не вижу ничего зазорного, – отвечал Лев Дмитриевич. – На её месте я поступил бы точно так же.

– Он опять за своё. Неужели тебе непонятно?

– Мне всё понятно: тридцать дураков в одном классе нянчить не станут. Раз уж дочь мою поддержал весь класс, значит, она не так глупа.

Семейный бой на этот раз шёл на равных. Элеонора Павловна беспорядочно наступала, но всё же наступала, чего раньше в общем-то не наблюдалось. Лев Дмитриевич успешно защищался, предпринимая редкие контратаки, но всё-таки защищался. Обычно он разом, одним-двумя словами мог остудить вскипевшую жену, а туг не получалось.

Шум этот не касался одной Еленки. Она сидела на диване с котом Парамоном на коленях и с интересом слушала родителей. Она понимала, что им теперь не до неё. Она наблюдала за происходящим и в душе болела за отца. Не потому, что он отстаивал её, а потому, что он поступил бы точно так же, как она, нет, это она поступила так, как поступил бы в подобном случае отец.

– Ты посмотри на своё чадо, – настойчиво советовала Элеонора Павловна, – а ведь у тебя дочь растёт, а не сын.

Закончилась история тем, что тапочки у них с отцом мать спрятала. По своей натуре она была женщиной доброй, но всему есть предел, не в меру доверилась мужу, слишком рано предоставила самостоятельность – опять же под влиянием мужа – своей малолетней Еленке, положение надо было исправлять. Этого от неё и в школе потребовали.

Такая же участь с тапочками постигла ещё двоих ребят, у которых тоже вызывали родителей. Остальные сложили тапочки организованно только в конце недели. Всё равно в понедельник в школу в них никого бы не пустили. Об этом директор лично заявил. Но тапочная демонстрация бесследно не прошла, класс сплотился. А это всегда так бывает, когда стоишь за правое дело. А то, что ребята поступили правильно, подтверждали достоверные слухи: химичке от директора тоже попало.

Первенство Льва Дмитриевича в семье пошатнулось. Теперь его голос не был безоговорочным. Кого всё это не коснулось, так это Лены. Она жила без ощутимых перемен, по-прежнему питала к родителям любовь и снисхождение. В детстве её, бывало, спрашивали: кого она больше любит – маму или папу? Она отвечала: и маму, и папу. Позже, разумеется, ей таких вопросов не задавали, а если бы и задали, она, разумеется, не сказала бы, что отца почитает всё-таки больше.

Во все времена родители отличались от своих детей непонятной косностью и неповоротливостью ума. Так вот Еленкин папа составлял то редкостное исключение, которое, как говорят, подтверждает правило. Однажды Элеонора Павловна сообщила супругу, что от их ненаглядной дочери несёт табаком. Что поднялось! Даже Лев Дмитриевич раскалился. Такого с ним прежде не бывало, он стал размахивать руками, топать ногами:

– Как? Где? С кем? В семье никто не курит, кто бы мог подумать!

– Я… – открывала рот Лена.

– Не смей лгать! – слова не давал сказать ей Лев Дмитриевич. – От тебя же пахнет, так и прёт табачищем.

– Я и не собираюсь лгать.

Лена рассказала, где курила, а вот с кем – не сказала, лишь сообщила, что ей не понравилось и поэтому курить она больше не будет. Лев Дмитриевич опять было принялся воспитывать, но Лена прервала:

– Папа, я же сказала: больше не буду, всё-ё! Зачем десять раз повторять, разве не понятно?

Лев Дмитриевич прочистил кашлем горло. И в самом деле, что это он талдычит одно и то же, она ведь ясно сказала: не понравилось. Отец знал дочь не хуже себя и поэтому сказал:

– Конечно, понятно. Но ведь неожиданно. Ну да ладно, в жизни надо всё попробовать, другое дело, не всё должно быть по вкусу.

– Одна сухость во рту, – делилась впечатлением Лена, – я не закашлялась, как другие, но всё равно ничего хорошего.

– Боже мой! – недоумённо разводила руками Элеонора Павловна, – о чём это отец с дочерью? Куда катимся?

Лев Дмитриевич стал объяснять жене, что у детей необходимо воспитывать самостоятельное отрицание всего негативного. Элеонора Павловна жевала валидол и запивала валерьянкой. Лена всего этого не видела и не слышала, она вышла с Парамоном погулять на улицу.

Ещё такой же шум поднялся буквально через месяц, когда Лена за компанию с классом решила поступать в техникум. Скандал усугублялся тем, что она, несмотря на все свои фокусы, была с первого до последнего класса отличницей, а медаль не получила опять-таки из-за своей взбалмошности.

– Кто же с такими оценками после десятилетки в техникум идёт? – громко волновалась Элеонора Павловна. – Ты в своём уме? Отец, ну скажи что-нибудь, что молчишь? Леночке в институт надо, к Сергею Спиридонычу, а она что надумала? Это ужасно! Нет, нет, я не пущу. Лёва, что ты молчишь?

– А что я скажу? Она уж выбрала. И это не так плохо. Всему своё время. Я тоже сперва техникум окончил.

– Сравнил.

– А затем – институт. Человек, Эля, дорогу себе должен выбирать сам.

– Какой человек, о ком ты? Это же дочь твоя родная, боже мой! Лена, доченька, опомнись, зачем терять годы?

Но Лена не опомнилась. Лена Иванова жила на белом свете, не раздумывая, порывисто, всё творилось скоро в её душе, которая, если что-то принимала, то с размаху и навсегда. Лена жила, словно играла в какую-то забавную игру, и если в этой игре что-то не так получалось, велика ли беда?

На третий год учёбы в техникуме Лену направили на практику в другой город на завод, где она и увидела впервые Иван Ивановича Нефёдова. Это было время, когда вовсю шёл монтаж нефёдовского катализатора. Вдохновенный Иван Иваныч летал по цеху, размахивая полами своего чёрного халата, командовал, советовал, просил, хмурился, смеялся, засучивал рукава, лез на установку и не знал, что за всем этим внимательно следит пара встревоженных, любопытных глазёнок тоненькой практикантки.

Что это было тогда, Лена и сама не знала. Она и не пыталась понять, она, как и полагается семнадцатилетней привлекательной девице, имела у себя в городе персонального ухажёра – выпускника художественного училища голубоглазого красавца Чаплыгина. Подруги откровенно завидовали ей, а она в нём подарка большого не видела и называла его козлом, может быть, потому, что у него была небольшая светлая бородка, а может, и ещё почему-то. Звучало это приблизительно так: а вон, девочки, и мой козёл идёт.

Лена обещала писать Чаплыгину, но за всю практику так и не собралась. Она думала о Нефёдове. Нет, это не было любовью ни с первого, ни со второго взгляда. Что она, моложе не найдёт? Тот же Чаплыгин и красивей, и стройнее в десять раз, а про одёжку и говорить нечего. Да и не думала вовсе, это занятие было не по ней, просто её разбирало любопытство к этому странному, широкоплечему, широколобому, широкоулыбающемуся человеку – кто он? Какой он вне этого чёрного халата? Временами по-детски наивное её любопытство становилось по-бабьи исступлённым, и она вглядывалась зверьком в Ивана Иваныча, щурила глаза, но ответа себе не находила. Как и чёрный халат его, душа Нефёдова была схвачена на все пуговицы.

Они и разговаривали-то всего два раза. Однажды в столовой, другой раз, когда практикантки чистили, драили, красили испыталку после монтажа. У него был ровный красивый голос, который, однако, ничего не прояснял, если вообще что-то может прояснить такая фраза: стены покройте синей краской, а ограждения – серебряной.

Посреди практики приехал Чаплыгин, весь из себя фирменный, голубые глаза, а от бородёнки французским одеколоном густо несёт. Во, козёл, решил осчастливить!

Почему его приезд в тот раз так ей не понравился? Но Лена утруждать себя вопросами не привыкла, она послала его двумя словами подальше, и он уехал. Потом, после практики, помирились. А куда он денется?

После практики Лена снова окунулась в свою привычную жизнь – зачёты, друзья, дискотеки, модные тряпки… О Нефёдове забыла. Начисто. Вспомнила лишь тогда, когда после защиты диплома ей предложили «распределиться» на завод, на котором она проходила практику. Как отличница (да и как дочь главного инженера Иванова) она могла остаться в родном городе, могла пойти в институт, но уехала. Через мамино несогласие, захотелось, вот и всё.

На заводе жизнь текла по-прежнему. И в цехе тоже. Только в лаборатории, куда её определили, зануда Елагин стал бригадиром. А Нефёдов Иван Иваныч поднялся этажом выше. Когда Иванова, ещё не зная об этом, открыла дверь начальника цеха и увидела Ивана Иваныча, восседавшего за широким дубовым столом, то нисколечко не удивилась. Всё правильно, таким она его и представляла себе.

Тогда, на собеседовании, он принялся втолковывать ей о порядках в цехе, о почётности работы в лаборатории и ещё о чём-то обязательном и ужасно скучном. Говорил нудно, таким языком, каким ей читали неделю назад правила пожарной безопасности. Ради чего она сюда приехала?

– Коллектив у нас дружный, включайтесь.

– Хорошо, Иван Иваныч, будем включаться.

И вот командировка.

6

Вдоль тёмных штор легла узкая полоска света. Там, снаружи, вставало утро, весеннее, по-юному сонное и неторопливое – куда спешить, так и так наберёт силу, разгуляется. Оно долго держалось в оконном проёме мерклой дрожащей нитью, ленясь ли, а может, стесняясь, наконец, бросило вялый свет на подоконник, потолок, осторожно заглянуло в закоулки и бесцеремонно пошло, побежало сквозь все преграды, навешанные на окна. Это было уже не первое утро, которое Иван Иваныч и Иванова встречали вместе. Они не торопились вставать, разговор их плыл каким-то одному богу известным руслом, то плавно, то останавливаясь в задумчивости или полудрёме, а то вдруг, разыгравшись, выходя из берегов, он был неиссякаем и начисто смывал то, что ещё вчера омрачало душу Ивана Иваныча.

Всю неделю, проведённую с Ивановой, был Нефёдов весел, бесшабашен, как мальчишка, и даже рассказывал невесть откуда оказавшиеся на языке анекдоты, насвистывал, а Лена, смеясь, говорила, что ему на ухо не медведь наступил, а слон. Всю неделю, после полудня и обеда, после дел командировочных, казавшихся чем-то третьестепенным, они слонялись по весеннему, оттаивающему городу, по первым его сухим, парящим тонкой, голубой дымкой тротуарам, заглядывали в кафе, скверы, только не в кино – чужую жизнь смотреть не хотелось. Зашли даже в пивбар, оказавшийся приличным заведением.

– Я думал, здесь одни эти… с пунцовыми носами, – удивлялся Иван Иваныч, наслаждаясь прохладным напитком, которого до этого в рационе своём не держал.

– Отсталый ты, – смеялась в ответ Лена, – здесь же чудесные креветки, где их ещё кроме пивбара поешь?

В предпоследний день ходили в музей изобразительных искусств. У входа в него Иван Иваныч невзначай выпустил из рук пакет, в котором была бутылка шампанского. Бутылка с лёгким хлопком кокнулась, пакет закапал пеной.

– Вот балдень, – сказала Лена. Это был её очередной весёлый неологизм. От слова «балда».

– Да, Лена, бал-день, – по-своему истолковал Иван Иваныч. – Представь себе, сплошной праздник!

Не без труда открыв высокую резную дверь, вошли в сверкающий мрамором вестибюль.

– Шикарно, – сказала Лена, озираясь.

– До революции здесь жил генерал Сандецкий.

– Один?

– С семьёй. Хотела бы иметь такие хоромы?

– Зачем?

Гардеробщица, на вид не очень старая женщина, взяв куртку и плащ, спросила Ивана Иваныча:

– Мальчик ваш? Может, его курточку вместе с вами повесить?

– Да, да, нас вместе повесьте.

Иван Иваныч сделал серьёзное лицо, Лена взлохматила шевелюру, подтянула джинсы и, удержавшись, чтобы не покатиться со смеху, пошла впереди Ивана Иваныча, а гардеробщица подозрительно уставилась в спину папаши и его ненормально скроенного сына.

– Гражданин, на ноги наденьте.

Иван Иваныч и Иванова вернулись к незамеченному ящику, до краёв полному специальной музейной обуви – безразмерными шлёпанцами на резиночках, обулись и зашаркали опять в сторону контролёрши. На фоне мрамора и зеркал Иван Иваныч и Иванова выглядели хоть куда. Особенно Лена: на её сапожках шлёпанцы держались фантастическим образом. Два раза, запутавшись в них, она чуть не упала. Поддержал Иван Иваныч. На его ботинках музейная обувка сидела, будто в ней он ходил всю жизнь.

В залах настроение не изменилось. Они весело гуляли по скрипучему паркету, настораживая полусонных смотрительниц музея, всю дорогу, как дети, хихикали, особенно у полотен с обнажёнными женщинами – их почему-то во всех музеях больше, нежели мужчин. При этом Иван Иваныч всякий раз шептал:

– Ты лучше.

– Я знаю, – всякий раз отвечала Лена.

Она задержалась тогда у большого полотна Фешина «Обливание». Спросила:

– Тебе нравится?

– Мазня какая-то, – ответил Иван Иваныч. – Я люблю чёткость, а тут…

– Ничего-то ты не понимаешь.

Иван Иваныч простодушно улыбнулся, мягко сжал её локоть и наступил на её шлёпанцу. Что с ним творилось! Увидел бы кто. Это Нефёдов? Да что вы, чтобы Иван Иваныч ходил в обнимку по музею с какой-то девицей сомнительного поведения! Не может быть. Но это был он, и всё это происходило с ним. Каким таким образом легкомыслие Ивановой взяло верх над его благоразумием? На это никто на свете не нашёл бы ответа, а Иван Иваныч и подавно. Всё шло и свершалось помимо его воли, которую он так усердно воспитывал в себе дома и которую там, дома, по всей вероятности, оставил. Но это ненадолго, это с возвращением домой пройдёт. И у него и у неё пройдёт. У неё, разумеется, в первую очередь. Но пока они были ещё вместе.

Они встречали последнее утро командировки.

– Я не верю, что раньше тебя не было, – говорила задумчиво Лена. – Мне кажется: ты у меня всегда.

И она и он – оба смотрели на белую тонкую нить света вдоль штор.

– Светает.

– Да, светает.

Было настроение, которое ни всегда безмятежная Иванова, ни всегда деловой Иван Иваныч прежде не испытывали.

– Случайная встреча – законная разлука.

– Почему случайная? – Лена подняла голову с подушки. – Ничего подобного. Когда ехала к вам на завод по направлению, я знала, что ты там есть. Я ж помню тебя ещё по практике. Как же, бегал, никого, кроме своих монтажников, не замечал. Только не делай, пожалуйста, вид, что и ты меня помнишь. – Лена опустила голову и стала смотреть, как сквозь тёмные гостиничные шторы пробивается утро. – Я знала, что ты есть, а когда вошла к тебе на собеседование и увидела тебя, не могу объяснить толково, поняла, что буду с тобой, хоть ты и нёс тогда чепуху ужасную. А ты жену любишь?

– Странные у тебя, Иванова, переходы.

– Я не Иванова, я – Иванова, твоя, Иван.

Краешки рта её были вздёрнуты, но она не улыбалась, просто у неё рот был такой, улыбающийся. И вся-то она цвела, и не было в её взгляде ни тревоги, ни сомнений – одна сплошная радость. А вот Иван Иваныч уже думал о завтрашнем дне, и лоб его хмурился.

– Ну, ты чё? – перебила она его мысли, по-детски капризно и повелительно.

– Нет, ничего.

– Скажи мне что-нибудь хорошее, – Лена удобно подперла кулачком подбородок и приготовилась слушать хорошее.

Иван Иваныч задумался.

– Ты, Лена, очень красивая.

– Это я уже слышала.

– Что же ещё? Ты знаешь Потоцкого?

– Кто его не знает!

– Смогла бы его полюбить, если б вдруг он ухаживать за тобой начал?

– Вот ещё! Он не в моём вкусе. И глаза у него масляные. А что?

– Так… Молодой, красивый, перспективный, неженатый. Он скоро директором завода, говорят, станет. Представляешь себе директора в тридцать лет? Вот где женишок.

– Примитивно от меня отделаться хочешь.

– Что ты, Лена, я совершенно не имел это в виду. Просто Потоцкий…

– Хватит о нём, я тебя люблю.

– У меня дочь, как ты.

– И на здоровье.

– Глупая, ты посмотри на меня.

– Любовь зла… Впрочем, о ней ты мне не говорил ещё.

– О ком – о ней?

– О любви.

Иван Иваныч взял со стола часы, завёл, стал молча прилаживать к руке.

– Прекрасный ты человек, Лена, из тебя бы чудесный друг получился.

– Отец мне то же самое говорил.

– А я сперва подумал, что ты совсем другая.

– Какая? – удивилась Лена.

– Ну, такая, – Иван Иваныч покрутил растопыренными пальцами над головой, – у которой всё снаружи и ничего внутри.

– Привет!

– Не обижайся. Так показалось… Я редко ошибаюсь, но первое впечатление о тебе было… ну…

– Ну?

– Ну, – красивая, очень даже красивая. А дальше что? С такими ж на производстве одна морока. Но я ошибся. Я, Лена, вот что хочу спросить: почему ты в бригаде стараешься казаться хуже, чем есть на самом деле?

Лена зябко поёжилась, натянула на плечи одеяло и не сразу ответила:

– Они меня серьёзно с первого дня не восприняли, что же теперь доказывать, что я не верблюд?

Иван Иваныч то ли понимающе, то ли оправдываясь, закачал головой:

– Елагин ещё тут: бу-бу, бу-бу. С одной стороны прав, ведь ты его разве что к этакой матери не посылаешь. Что хмыкаешь?

– Протокол собрания вести или нет? Да и встать мне лучше, а то как-то неудобно в постели…

Лена встала, раздёрнула шторы, потянулась, сцепив руки над головой и изогнувшись, и солнце озарило её улыбающееся веснушчатое лицо, вытянутую шею, маленькие груди с торчащими сосками, бёдра, ноги – всю, от взъерошенной головы до пяток, молодую, сильную, радостную, как само это весеннее утро.

– Денёк-то какой начинается, – мурлыкнула она, уронила с выдохом руки, нашла в коробке на подоконнике спрятавшуюся в фантиках конфету и отправила в рот.

Всё это Лена проделала легко, не заботясь, что каждое её движение отражается в соломенных глазах Ивана Иваныча.

– Сначала иди зубы почисти, – заметил Иван Иваныч.

– Ну, – поморщилась Лена, взяв новую конфету, – я ещё полежать хочу. – А ты уже проснулся?

– Да, если, по-твоему, можно проснуться, не засыпая.

– Ой и правда, ты ведь, миленький, у меня целую неделю глаз не сомкнул, как же будешь теперь? – многозначительно закачала она головой, забавно моргая при этом и закатывая глаза. – Дома, на работе… Не представляю себе.

Ивана Иваныча развеселила эта её наигранная обеспокоенность.

– Ничего, Иванова, акклиматизируемся, вернёмся вот.

Он вспомнил цех, хлопоты, ожидающие его, и нетерпение охватило припразднившуюся душу.

7

Надежда Сергеевна сразу увидела, что достопочтенный муж её вернулся из командировки не в себе. Никакими действиями он это не проявлял, но она, прожившая с ним без малого двадцать лет, настроение его улавливала с полувзгляда. Она вообще была женщина проницательная. Ей бы хорошее образование, и она б давно обошла своего нерасторопного мужа – и в смысле карьеры, и во всём остальном, опуская, конечно, рационализаторское фантазирование. Но нынче всё перемешалось – наука, производство, общественная работа… Где начинается одно, где кончается другое? Нет, но для общественной работы, что ни говори, а у неё задатки были. Ещё в школе, а затем в техникуме она была бесспорным заводилой. Но замужество, ребёнок – столкнули её в семейный омут. Так бы и свыклась с ролью матери, домработницы и верной спутницы своего талантливого, но невезучего мужа, когда б не отряхнулась вовремя. Жизнь-то проходит. Устроилась на должность, которая называется очень скромно – «технический секретарь». Тут, в приёмной начальника центральной заводской лаборатории Степана Николаевича Шеина, и раскрылась она во всю силу своего дарования. С её мнением стали считаться, потому что она у начальника ЦЗЛ стала по сути дела замом. Энергии у неё было хоть отбавляй, а деловитости и тонкому сметливому уму позавидовал бы иной начальник цеха. Однако завидовать на работе женщинам не пристало, там их в лучшем случае уважают. Но, бывает, и любят. И как получилось, что она сошлась со Степаном Николаевичем, тогда она объяснить не могла, а сейчас хорошо знала. В этом небольшом крутолобом человеке её покорила внутренняя сила, чего не хватало в большом широкоплечем Иване. Шеин был натурой властной, даже деспотичной, был он из тех начальников, которые мало рассуждают, вообще разговаривают, а рот разжимают лишь для коротких, отрывистых команд. Казалось, и полюбить себя заставил он Надежду Сергеевну одним из своих кратких приказов. Любовь их тайная продолжалась около года, вернее сказать, у него. Был он человек неженатый, не познавший семейного счастья, и вот решил чувство своё узаконить. Вызвал к себе в кабинет и с присущей ему прямотой предложил развестись с Нефёдовым и составить с ним, Степаном Николаевичем, новую партию.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.