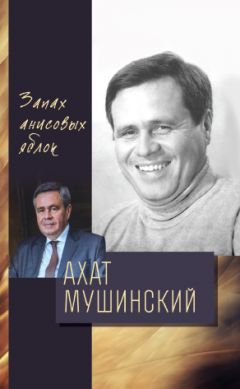

Текст книги "Запах анисовых яблок"

Автор книги: Ахат Мушинский

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)

В долгожданный коридор, медленно отсасывавший собрание, Нефёдов попал одним из последних. Уже около лестницы его окликнули:

– Иван Иваныч!

Было удивительно, что его ещё кто-то зовёт по имени.

– Иван Иваныч, зайдёмте ко мне.

Это был улыбающийся, блестящий Потоцкий. Он покровительственно тронул Нефёдова за плечо, и они пошли.

– Хорошо ты выступил, – говорил Потоцкий, открывая дверь кабинета и пропуская начальника седьмого цеха вперёд себя. – Я очень рад, что мы поняли друг друга без лишних объяснений. В первую очередь, от этого выиграет дело. – Он плотнее прикрыл окно. – Дождина какой, а? За всё лето и не припомню, а тут прорвало. Но лучше поздно, чем никогда. Таким-то образом катализатор наш скорее окажется в производстве.

– Каким это – таким?

– Общими усилиями. Недаром я на него такой акцент в докладе сделал. В содружестве с тобой мы ещё не такую гору свернём.

Иван Иваныч склонил голову набок, точно туго соображал. Вспомнился последний разговор с Надей, когда дня три назад она перед сном была особенно с ним ласкова и ещё раз мягко по-дружески посоветовала включить главного инженера в соавторы, она его просит, она же редко что просит, он же у неё хороший. Иван Иваныч, которому до этого уже сказали, что он это уже не он, согласился: ему вдруг захотелось покоя, когда ничего не надо выбирать, захотелось, чтобы женщине, которая рядом и которая просит, а не ставит условий, было тепло и хорошо. Он вспомнил этот разговор и понял, почему Потоцкий нынче такой довольный: Надя успела всё передать. Она между ними посредник. И в тот раз посредник – от Потоцкого к нему, и в этот раз – от него самого к Потоцкому. Иван Иваныч вспомнил и слова Нади, и слова Лены – и сказал:

– В содружестве, но не в соавторстве. – И вызывающе уставился на главного инженера, с лица которого ещё не успела съехать благодушная улыбка.

Они стояли, так и не присев, друг против друга у окна.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Потоцкий.

Весь ход событий говорил ему одно, а этот кретин другое. Только вчера после бадминтона Надя уверяла, что всё будет нормально, и сегодня утром повторила, и Нефёдов выступил так, как было спланировано. Что он говорит, этот тугодум с заспанным взглядом? – Что ты имеешь в виду? На мой взгляд…

– Стоит ли иметь свой взгляд на чужой каравай? Как там, в пословицах-то, туг я на них? – сказал Иван Иваныч, не отводя глаз и не мигая.

– Вон ты куда хватил! Хорошо, я скажу тебе пословицу, раз ты туговат: не зная броду, рано пташечка запела… Дураком захотел меня выставить? Что ты, он же краса и гордость завода! Ему всё дозволено. А девочек совращать, пользуясь служебным положением, это как? Тоже можно? Развёл в цехе… Все возмущены. Думаешь, никто не видит? Люди уж в кабинет к тебе боятся зайти, там-то заниматься этим постеснялся бы. – Потоцкий говорил приглушённым голосом, но внятно. То, что он выдавал, было ему хорошо известно и держалось в резерве именно для такого вот момента. – Ей, как молодому специалисту, комнату дали, так он её и там не оставляет. Жена-то знает, нет? Разумеется – нет. Хитёр. Принципиального из себя гнёт, других совестит. Знаем мы таких, видали. Она же, дорогой мой папаша, в дочери тебе годится. Противно разбираться. И Аскаров хорош, рекомендует в секретари парткома целого объединения. Глаза-то, вернее, глаз единственный, надо ему открыть. И жене тоже. Да, жалко, хорошую разработку губишь. Сам, собственноручно. Хочешь, откровенно? Несовременный ты. До корней волос несовременный. И как инженер, и как руководитель. – Потоцкий вздохнул. – Приедет Ахметов, вернём тебя в лабораторию. Кстати, Елагин там вместо тебя не хуже справляется.

Он замолчал. Оба продолжали стоять друг против друга – Потоцкий, раскачиваясь с каблука на носок и обратно, Иван Иваныч, каменно склонив голову набок и чуть вперёд.

– А если я соглашусь?

– С чем? – не понял Потоцкий.

– Тогда что?

– Тогда молчок; так уж и быть. Талантливым людям многое прощается. – Потоцкий вдруг захохотал, аж прослезился. Он вытер влагу с весёлых глаз, хлопнул Ивана Иваныча по плечу.

– Я же говорю, ты сегодня превосходно выступил. И о тебе у всех хорошее впечатление. Кроме меня, ведь никто не знает.

– О чём?

– О твоих маленьких шалостях. С кем не бывает?

Иван Иваныч протянул руку.

– Давно бы так! – Потоцкий дал ему свою. Иван Иваныч взял её, вложил в огромную шершавую ладонь поудобнее и изо всех сил, какие только даны были ему природой, сжал. Миниатюрная, изящная кисть Михаила Симоновича хрустнула всеми косточками разом.

– Ой, – сказал он коротко и, присев, в голос закричал: – О-о-о!

Иван Иваныч брезгливо откинул скрючившиеся пальцы Потоцкого, но нерасчётливо, так, что обезумевший от боли и обессилевший Михаил Симонович неожиданно крутнулся на каблуках, задел стул, опрокинул его, за ним ещё один, запнулся о ножку третьего и с грохотом разбегающихся во все стороны других, выстроившихся в ряд стульев, повалился под стол заседаний. Вбежала рыжая Томочка:

– Что случилось? Михаил Симонович, вам плохо?

Ответа главного инженера Иван Иваныч не слышал. Он закрыл за собой двери и пошёл в партком к Аскарову.

Тот встретил его вопросом:

– Что это на тебе лица нет? На себя не похож.

Иван Иваныч откашлялся и ответил, что есть, это и есть его настоящее лицо и что настоящего-то Нефёдова Вахит Ниязович не знает, настоящий Нефёдов секретарём парткома объединения быть не может, он отказывается.

– Брось мне тут! – Аскаров раздражённо махнул рукой. – Дело обговорено, сейчас только беседовал с первым…

– Всё равно не может. Переубеждать бесполезно, уговаривать тоже.

– Да ты в своём уме? Что случилось?

– Случилось – не случилось… Вы же сами говорили: главное, чтобы здесь было. – Иван Иваныч постучал костяшками пальцев по своей груди. – А там нет того, что надо. Было, а теперь нет,

– Сейчас у Потоцкого был?

– Да.

– И что?

– Ничего.

– Так, так…

Аскаров помолчал, побуравил взглядом единственного глаза, переменил тему, но ещё долго не отпускал Иван Иваныча. Неторопясь, он порасспросил о цеховых делах, о семье, после опять о цехе, зацепился за катализаторы, припомнил темяшинский разговор, опять побуравил прищуренным глазом и, только убедившись, что от начальника седьмого цеха ничего другого не добьёшься, досадливо распрощался.

– Я-то на тебя надеялся, думал, мы вместе… А ты!..

До кабинета своего Нефёдов добрался, обойдя участки, лишь к концу рабочего дня. Там и достал его по телефону Самохин:

– Который час? А почему ты всё ещё на работе, а не на свадьбе у Геннадия Петровича? Ничего не хочу знать, бери такси и шуруй ко мне. Я-то жду, свадьба не ждёт.

– Еду, Гена, шурую!

Иван Иваныч, не разбираясь, сгрёб все бумаги в стол – в понедельник ими займётся, скинул свой чёрный халат и побежал на остановку ловить такси. «Если ты пойдёшь на поводу у Потоцкого, то ты будешь уже не ты» – во как! – «ты не ты»… Нет, Лена, я – это я и никто другой!

Зеленоглазое такси попалось Нефёдову тут же.

22

В среду Лена окончательно поняла, что Иван Иваныч больше её не любит. «Не любит» сказано высоко, проще – надоела. В среду, за два дня до актива, они столкнулись в цехе. Никогда-то они не останавливались посреди цеха и не разговаривали, здоровались вскользь. И тут всё было по-обыкновенному: «Здрасьте – здрасьте», но Лена, даже не взглянув в глаза Ивану Иванычу, каким-то сверхчутьём, которым наделены только по-настоящему любящие женщины, уловила под внешней обыкновенностью возлюбленного отчуждённость. Ещё две мимолётные встречи лишь удостоверили известное. Нефёдову она больше не звонила. Не звонил и он ей. Лена с утра до вечера торчала в лаборатории у телефона, но начальник цеха последние дни в лаборатории нужды не испытывал. Ни по каким делам, словно знал, что у аппарата Иванова.

Такой усталой, как в тот четверг, вымотанной, выжатой она с работы ещё не возвращалась. Будто во сне, Лена услышала голос вахтёрши: «Тебя ждут». И вправду, около её двери кто-то стоял. Очертания гостьи в затуманенных глазах Лены с каждым шагом становились всё чётче, пока наконец она не разглядела крупную светловолосую девицу. Особа была молода, в общем-то красива, приятна в своей модной одежде, но глаза цвета спелой ржи на полях между Ивановкой и Темяшиным таили злобу.

– Значит, вы и есть Лена, – сказала гостья, входя в комнату. – А я Нефёдова.

«Очень приятно», – хотела сказать Лена, но приятно ей не было, а было удивительно, что драгоценную фамилию носит ещё кто-то, в данном случае вот эта крупная, лобастая, и Лена с ничего не значащей улыбкой ответила на первую часть своеобразного приветствия:

– Да, я и есть Лена, а что?

– А то, что хватит морочить голову отцу.

«Ах да, это же Ольга, его дочь. И как я могла подумать, что вот эта молодая, свежая, совсем юная может быть его женой…» Лена только теперь поняла, почему Нефёдова показалась ей знакомой – она очень похожа на него.

– Что вы улыбаетесь? – зло спросила Ольга. – Вы понимаете, о чём я говорю?

Лена кивнула. Она понимала. Она, конечно же, знала: у него есть и жена, и взрослая дочь. Но они обитали где-то за границей её жизни, она не представляла себе их живыми людьми, а тут – пожалуйста, даже разговаривать надо. Лене не стоило труда двумя-тремя хлёсткими словечками отшить, отбрить, положить конец этому дурацкому бессмысленному разговору, но она этого не сделала. Несмотря на вызывающий тон, Ольга вызвала в Лене совершенно негаданные чувства – мягкие, добрые, может быть, потому, что и в самом деле очень уж была похожа эта ревнивая девочка на своего отца, – и высокий чистый лоб, и светлые волосы, и такого же цвета глаза…

– Воспитанная, да и просто нормальная девушка, – Ольга сделала акцент на слове «девушка», – не будет заводить связи с женатым мужчиной, к тому же старше себя на двадцать лет.

– На двадцать один, – уточнила Лена.

– Тем более.

Ольга изъяснялась негромко, внятно, однако было заметно, что она еле себя сдерживает.

– Губа не дура, – продолжала она ровно. – Конечно, зачем нужны бесхребетные сосунки, когда проще готового человека отбить, состоявшегося? И откуда такая расчётливость, иждивенчество – иждивенчество в любви? Хотя, боже мой, о какой любви речь! Ломаете ему жизнь. Мы с мамой стараемся, чтобы он рос, а вы тут… Мало вам молодых?..

Лена слушала и думала: «Умна не по возрасту. И очень похожа на отца. Но Ваня не стал бы ввязываться в такие разбирательства. И я тоже. Нет, а она с ним всё-таки как две капли воды. Может, и мой родится похожим на него?»

– Прекратите, вы понимаете меня, прекратите, оставьте его и нашу семью в покое, вы понимаете?!

– Да, я понимаю. Я оставлю его и вашу семью в покое, успокойтесь. Вас мама прислала?

– Представьте себе, сама пришла.

– Удивительно, – скорей не поверила, чем удивилась, Лена.

– Ничего удивительного. Мама об этом, наверное, последней узнает, потому что она его любит… и верит… а вы!..

– А что я? Я, конечно, ничего. Я себе другого найду. Мало ли их вокруг, только пальцем помани. Хотя, что выбирать, у меня в родном городе есть один, просто сохнет. Сегодня же вечером напишу, пусть к свадьбе готовится. Вот обалдеет от радости.

Лена порывисто вздохнула, села на стул, облокотившись на его спинку и отвернув голову к окну.

– Вы действительно его любите? – спросила вдруг Ольга.

Лена не ответила.

– А он вас? Он вас любит?

Лена продолжала смотреть в окно, точно рядом ни души, а самой смертельно скучно от безделья. Наконец повернулась, подняла на гостью глаза и вежливо сказала:

– Не всё ли равно… Главное – не волнуйтесь и всё будет нормально.

Лена решила уволиться с работы и уехать домой к родителям. Они поймут, а внуку потом будут только радоваться.

Лена почему-то была уверена, что у неё родится сын.

23

Когда Нефёдов наконец поднялся на этаж Самохина, свадьба была в разгаре. Она летела весельем из всех щелей и замочных скважин обшарпанной Генкиной двери. Ивану Иванычу сразу налили водки и сказали, что это штрафная. Иван Иваныч пожелал молодожёнам счастья и стал пить. Доза была великовата, он сделал несколько глотков и сел, но ему тотчас заметили, что если до дна не допить, то счастья молодым не видать. Иван Иваныч допил и сразу опьянел – той пьяностью, которая не кружит голову, не тяжелит.

Народу у Самохина, и вправду, было немного, но каждый выражал радость за десятерых и поэтому было весело. И знакомых, кроме Шишмарёва, тоже, как обещал Самохин, не оказалось. В голове сдвоенного стола восседали жених и невеста. Невеста, по имени Вера, была в светлом, но не в белом платье, не молода, не очень красива, но с манерами. Самохин, облачённый в чёрный костюм, отчего лысина его обозначилась чётче и приобрела деловую степенность, сидел, поглядывая то на гостей, то на невесту, и шевелил довольно ушами. Молодожёны были с обеих сторон сжаты свидетелями. Через свидетеля сидела Генкина мать, дальше – Коля Шишмарёв, который пил водку, не пропуская ни одного тоста, а ведь держался, не пил почти полгода.

Пора было уходить. Иван Иваныч думал выскользнуть незаметно, однако не удалось. В прихожей его догнал с посошком Самохин. Они долго чокались полными через край стопками, и Самохин горячо шептал Ивану Иванычу на ухо, что он, Геннадий Самохин, приобрёл, наконец, счастье, что он любит и любим и очень замечательно, что лучший его кореш, Ванька Нефёдов, пришёл порадоваться с ним заодно.

– Как я счастлив! Ты прав был, Ваня: жизнь моя образовалась. Помнишь, нет? – повторял пьяно Самохин. – Ты говорил, образуется, помнишь? Вот и образовалась. Тебе Вера нравится? Нет, ты посмотри на неё. Почему молчишь? А ты знаешь, что я тебя терпеть не мог? Чистюлей был в институте, херувимчиком, нет, белой вороной, ха-ха, верно, вороной белой, а потом… потом я решил переплюнуть тебя. И… не смог. Я несколько раз пробовал. И пить одно время абсолютно завязал, и с бабами абсолютно… Даже один семестр стипендию стал получать. Во, как благотворно… Но всё равно ты раздражал меня… своими принципами, оторванностью от нормальной жизни. Мой дядя самых честных правил, но и ты же в конце концов занемог. Вот, подумал я, и сравнялись мы. И ему, оказывается, ничто человеческое не чуждо. Но… Но к чему это я?

– Да, к чему? – спросил подошедший пьяный Шишмарёв.

– А к тому, что есть люди, к которым грязь не прилипает. Да и не грязь это вовсе, чего я мелю? – Самохин обнял свободной рукой Шишмарёва. – Давай, выпьем за Нефёдова. Были бы все, как он, давно бы…

– Николаю не надо больше, – прервал Иван Иваныч, – да и тебе, Гена, жених ведь ты у нас сегодня.

– Опять он истины глаголет, – обратился Самохин к Шишмарёву, он многозначительно закачал головой и водка плеснулась из стопки на лацкан его нового пиджака. – Видишь, он всегда говорит правильные вещи. А мы с тобой, Коля, неправильные.

– Хватит, Гена, чепуху нести… – С этими словами Иван Иваныч выпил. За ним опрокинули стаканчики и друзья. Крякнув и закусив яблоком, в разговор вступил Шишмарёв:

– А что, Гена прав. Вы очень, на редкость, порядочный человек. И редкий, я бы даже сказал, реликтовый, вас беречь надо, и я вас очень уважаю, Иван Иваныч. Кабы не вы, я бы давно… не знаю что.

– Ну вот, допились, – усмехнулся Иван Иваныч. – Иди-ка, Гена, к невесте, она тебя потеряла, а мне пора.

…Обильно сеяло дождём. Но не возвращаться же обратно. Иван Иваныч побрёл по улице в надежде на такси или попутку. Настроение было удовлетворительное. Однако предстоял ещё разговор с Надей по поводу минувшего актива, вернее того, что произвошло после. Она наверняка уже всё знала. Но это было не главным, а главным было то, что Иван Иваныч решил объясниться начистоту. Хватит, заврался. Пьяница Шишмарёв во сто крат чище его и честнее.

Дверь открыла Ольга.

– Кто? – спросила из комнаты Надежда Сергеевна.

– Папа, – ответила Ольга. Она настороженно взглянула на отца. – Промок-то!

– Где ты был? – спросила Надежда Сергеевна, когда Иван Иваныч вошёл в комнату. – Напился! – Она смотрела на мужа из низкого удобного кресла. – Ну-ну, только и осталось теперь. Зато по совести поступил, молодец, победил… побил, – уточнила Надежда Сергеевна, – самого Потоцкого, горжусь. Скажи спасибо, что я случайно после тебя оказалась у него, а то бы в милиции ночевал. Чего стоишь посреди комнаты, как вкопанный, с тебя же на ковёр течёт?

– У Самохина был, – ответил Иван Иваныч, сходя с ковра.

– Скажи лучше, где не был! – Надежда Сергеевна раздражённо захлопнула толстую розовую книгу, мирно покоившуюся у неё на коленях, бросила на столик, чиркнула спичкой, закурила. – И у Аскарова успел побывать. – Она выжидающе посмотрела на мужа.

– Да, успел.

– И что? Чем порадуешь. Надеюсь, не избил?

– Не за что. Вахит Ниязович – человек.

– Ты зашёл к нему это сказать?

– Нет, отказаться от его предложения.

– И…

– И отказался.

– Дурак!

– Но это пустяки… – Иван Иваныч посмотрел на дочь. Она опустила глаза и ушла к себе в комнату, плотно прикрыв дверь.

– А несёт-то от тебя, самогоном Самохин угощал, что ли?

– Надя, не перебивай… – Иван Иваныч провёл рукой по мокрым волосам. Он стоял в сыром пиджаке, с бортов которого часто капало, но уже не на ковёр, а рядом, на пол. – Я виноват перед тобою, Надя, прости меня, но я хочу, чтобы ты знала; между нами есть ещё один человек, одна женщина, и я люблю её. – Сказав это, Иван Иваныч подумал, что о любви своей он Лене не говорил, а говорит своей жене. «Оно и лучше, – подумал Иван Иваныч, – правильнее». Надежда Сергеевна непонятно молчала. Он переступил с ноги на ногу и перевёл дыхание: – Хочу, чтоб ты знала, чтоб без недомолвок.

– А когда её выписывают?

– Кого… её? – не понял Иван Иваныч.

– Иванову твою, кого же ещё?

– Откуда?

– Жених, тоже мне! Не знает, что невеста второй день в больнице с острым сепсисом.

– В какой больнице, что ты говоришь?

– В простой, в Овражьем парке, где я Ольгу твою родила. – Надежда Сергеевна смерила мужа рассеянным взглядом и, как-будто даже сочувственно, добавила: – То ли аборт, то ли преждевременные роды… Криминал, одним словом… Вне больницы… Теперь вот заражение крови. Больше двенадцати недель у неё было…

Задевая стулья, тумбочки, цепляясь в подъезде за концы перил, Иван Иваныч выбежал на улицу.

24

В тот день, в пятницу, когда Нефёдов, как обычно, в половине седьмого утра уже открывал дверь своего кабинета, Лена только ещё выходила из дому. На работу она не торопилась, потому что ехала туда с единственной целью – написать заявление об увольнении по собственному желанию. Она шла к остановке автобуса и думала, что Елагин обрадуется и сразу подпишет. Он-то – пожалуйста, хоть завтра на все четыре стороны, без отработки, а вот Нефёдов?.. Лена не представляла, как поведёт себя начальник цеха, но одно знала точно: своего она добьётся и на следующей неделе отсюда уедет. Уедет, если даже он не отпустит. Ещё Лена знала, что не даст ему ни малейшего повода для жалости. Ни голосом, ни взглядом она не напомнит о былом между ними, не раскроет настоящего – всё нормально, понимала, что делала, так всё и должно быть. Она пройдёт по цеху, как всегда, высоко подняв голову, снисходительно отвечая на приветствия. Елагин забурчит за опоздание, на что получит благодушную ухмылочку и письменное заявление. Его же, Ивана Ивановича Нефёдова, она одарит очаровательной лёгкой улыбкой незнакомки, улыбкой, которая ни к чему не обязывает, лишь просит о небольшой услуге, всего-навсего – поставить подпись на заявлении. Единственно, чего боялась Лена, – это обнаружить своё положение. Впрочем, нет, не боялась, просто не хотела лишних разговоров, которые ничего уже не переменят.

На остановке переминалась толпа. Первый автобус пришлось пропустить. К подходу второго Лена удачно выбрала место и была одной из немногих, кому удалось войти в переднюю дверь. Через остановку пополнение пассажиров подняло Лену своими свежими силами со ступенек и поставило у ручки-перекладины, отделявшей салон автобуса от водителя. Здесь было удобно, в просторное лобовое окно открывался чудесный вид на утренний город. Только вот перед остановками перекладина начинала неприятно давить на живот. Когда автобус трогался, толпа сзади отступала и опять было хорошо.

Навстречу бежала синяя асфальтовая дорога, проплывали мимо пожелтевшие палисадники, разноликие дома… Сама не зная зачем, Лена внимательно посмотрела на обычные, грязные по осени, ворота с открытой вовнутрь маленькой дверцей, из которой вдруг выскочил на дорогу мяч, а за ним рыжий круглый малыш в ярко-жёлтых штанишках. Лена успела лишь ужаснуться за него, как автобус круто сел на тормоза, и вся людская масса, переполнившая салон, с чудовищной силой надавила на Иванову сзади, перегнула через ручку и отпустила лишь тогда, когда множество тёмных кругов в её глазах соединились в сплошную черноту.

Она очнулась на улице, на скамейке. Вокруг толпились люди. Не хватало ей оказаться центром внимания! Она пошла, покачиваясь, кто-то её поддерживал. Лена нетерпеливо высвободилась…

К пустому автобусу с кормы с воем причалила «скорая помощь». В толпе любопытных Иванова увидела ещё одну пострадавшую с разбитой, вздувшейся переносицей. Врачи взяли бедняжку под руки, повели к машине. Один из сочувствующих что-то объяснял врачу и показывал в сторону второй потерпевшей, то есть в её сторону. Лена повернулась и, преодолевая слабость, пошла прочь – мимо злополучных ворот, мимо группы зевак, обступившей ругающегося водителя автобуса и плачущую женщину с рыжим испуганным малышом на руках. Кружилась голова, подташнивало. Как добралась до своей гостиницы, Лена и сама не знала.

В себя она пришла от резкой боли в животе. Боль отпустила быстро, но скоро повторилась. Потом опять. Нет, Лена этого не хотела. Ей надо ехать – домой, в родной город, она родит там, сына родит, отцу внука. Но только не здесь. Она не допустит тут… Вот лекарства, сейчас выпьет, ляжет, успокоится, а то, что болит, это от самовнушения, не может ведь такой пустяк перевернуть ей жизнь, надо внушить обратное, боль пройдёт, она здорова, она сохранит зародившуюся в ней жизнь, она это очень хочет, а то, что она, Лена Иванова, хочет, всегда сбывается, обязательно…

То, что всё кончено, Лена поняла в «скорой помощи».

25

Когда Иван Иваныч оказался у больницы, давно была ночь. Кое-где в окнах стоял неживой молочный свет, но роддом в общем давно спал, укрывшись в тёмных, шуршавших под мелким дождём деревьях. Из-под их тяжёлого покрова угрюмо высовывались два чёрных горба – непонятные надстройки архитектуры тридцатых годов. Они придавали зданию зловещий вид огромного уродливого верблюда. Как всё меняет ночь! Да и днём это тускло-красного кирпича сооружение с глухим заштукатуренным серым торцом, в котором было оставлено, а может, прорублено окно, не внушало доверия. Когда подошёл Иван Инаныч, как раз то единственное окно с торца и горело, сообщая сердцу чувство тревоги, бессилия, недоступности ко всему тому, что творится там внутри, за безмолвной стеной. Двери тут не оказалось. Пришлось обходить, натыкаясь в темноте на ограды, кустарники, металлолом, возвращаться, опять обходить, но уже с другой стороны. Дверь, на которой с трудом можно было разглядеть табличку, сообщавшую, что это вход, не возвышалась на крыльце и была даже не на уровне земли. Вход уходил ступенями вниз, под землю. Иван Иваныч нажал светлую кнопку звонка, затем постучал в дверь. Сильнее. Наконец, загромыхали замки, запоры, высунулась всклочённая старушенция со сморщенным лицом.

– Читать умеете? – она ткнула пальцем в табличку, на которой значилось расписание. – А сейчас сколько? Полночь давно, расстучались! С ума сошли? Так вам на Беляшково надо, а не к нам, у нас тут, извините, роддом.

– Бабушка, успокойтесь, – заговорил, глотая слова, Иван Иваныч, – выслушайте.

– Какая я вам бабушка?!

– Темно, не видно, подождите… – Иван Иваныч сперва подставил ногу, потом плечо, напор двери ослаб, и он пролез в вестибюль.

– Куда с ногами? – завопила старуха. – Только полы протёрла.

– Мне нужен главврач.

– Архангел Гавриил не нужен?

– Пока нет. – Иван Иваныч старался говорить как можно вежливее, но у него плохо получалось. Он нащупал в кармане то ли трёшку, то ли рубль, но вынуть и предложить не смог. – Но дежурный-то врач должен быть!

– Нате, посмотрите, – бабка протянула амбарную книгу. Поищите свою ненаглядную и до завтра. А там и передачку принесёте, и протрезвитесь.

В книге регистрации были оформлены две Ивановы, но ни одна из них не была Леной.

– Я тут подожду.

– Кого?

– Утра, – ответил Иван Иваныч и сел на стул.

– Я вам подожду, я сейчас милицию вызову! – С этими словами бабка двинулась к белым застеклённым дверцам и, устрашающе зыркнув, скрылась за ними. Скоро она выбежала, ведя за собой белокурую женщину, лет сорока пяти, уверенно вышагивавшую на тонких цокающих каблуках, которая и была, по всей видимости, дежурным врачом.

– Вы к кому? – спросила она низким, почти мужским голосом.

– К Ивановой… Елене.

– Вы её отец? Лев Дмитриевич?

– Да, – не моргнув глазом, соврал Иван Иваныч. – Что с ней?

– Пройдёмте в ординаторскую.

– Он же мокрый весь, – пыталась вмешаться старуха, – а ботинки-то сплошная инфекция!

– Да погодите же, тётя Шура… – Белокурая, раздражённо глянув на вахтёршу, пригласила Ивана Иваныча жестом пройти.

В полутёмной комнате, куда они пришли, горела одна настольная лампа.

– Садитесь.

Иван Иваныч сел на низкую жёсткую кушетку.

– Вы, должно быть, знаете… Большая потеря крови, мы ведь приехали, когда уже… – белокурая развела руками, – было поздно. – Она кашлянула и продолжала информировать: – Температура подымается до сорока и с большими суточными колебаниями, пониженное артериальное давление…

– Мне сказали, что у неё заражение.

– Да, сепсис… острый. И надо быть готовым ко всему. Всё решится в два-три дня, а, возможно, и за сутки. Но зачем, зачем, скажите мне, надо было тянуть!..

– Я смогу её сейчас видеть?

– Сейчас нет. Утром, – твёрдо сказала врач. Она поправила волосы под белоснежным накрахмаленным колпаком, спросила: – Вы где устроились, в гостинице?

– Хочу дождаться свидания здесь.

– Хорошо, Лев Дмитриевич, только переоденьтесь. – Она открыла белый шкафчик. – Вот вам халат.

Когда белокурая скрылась за дверью, Иван Иваныч снял мокрый пиджак, повесил на спинку стула, накинул халат, в который он ни за что бы не влез, и опять сел на кушетку. За прикрытыми дверями ординаторской, где была ещё какая-то комната, вели беседу два неторопливых женских голоса:

– Она же не в родильном – в гинекологии, у неё внематочная, это ты со Слюсаревой путаешь.

– Сама ты путаешь, внематочную вчера выписали. Муженёк-то её бегал тут. И вторую койку тоже домой отправили, а вместо неё дикторшу с телевидения положили.

– Это которую?

– Фамилию не помню, чёрненькая такая.

– У них все чёрненькие. Что у неё?

Иван Иваныч зажал уши ладонями. «Боже мой, всё кончается этим горбатым домом, его чревом и этими разговорами! Любить, чтобы оказаться здесь?» Пахло мешаниной лекарств, в стиснутых ушах бухало и шумело, как в пустой бане, и медленно ворочались в голове одна тяжелее другой мысли, которых семнадцать лет назад, когда он приходил сюда, только этажом ниже, за Оленькой, почему-то не было и в помине. Тогда была радость – внезапная, немного недоверчивая, но живая. Семнадцать лет спустя, здесь же, Иван Иваныч сидел и с ужасом повторял: «Зачем, зачем, зачем?» Ему хотелось закричать, прорваться к Лене, взять её на руки, заслонить от всего того, что случилось, унести, спрятать… «Зачем она это с собой сделала?»

О катастрофе в автобусе Иван Иваныч не знал.

Белокурая заглядывала в ординаторскую раза два, но ни слова не говорила. В третий раз она появилась, когда было уже светло без настольной лампы, упрямо горевшей на столе. Она велела следовать за нею. На третьем этаже, пропуская его в палату, она шепнула:

– Только недолго, пять минут.

Иван Иваныч не ответил. Он увидел Лену. Она смотрела на него и улыбалась из белизны больничной постели, в немигающих глазах блеск, краешки рта, как обычно, вздёрнуты, словно вот толкнули её шутя в пушистый сугроб и уже протягивают руку, чтобы поднять и отряхнуть.

– Здравствуй, – сказала она, – так и будешь стоять на пороге?

– Проходите, – шепнула дежурный врач. Она подтолкнула заробевшего папашу, а сама осталась за дверью.

В палате находилась ещё одна койка, но она была свободной.

– Здравствуй, – он взял ладонь Лены в свою, присел рядом на табурет и замолчал. Молчала некоторое время и Лена. На ней была белая с фиолетовой больничной печатью на рукаве ситцевая рубаха без ворота. Вырез на груди должен был завязываться, но у неё он был нараспашку, потому что в наличии имелась только одна лямочка. Иван Иваныч сразу увидел и бледность, и бескровные губы, и худобу. Разве можно похудеть так за два дня?

– Ну что ты? – протянула Лена. – Скажи что-нибудь хорошее.

– Конечно, – сказал Иван Иваныч, – сейчас. – И усилием воли, переключив в себе что-то, стал рассказывать о том, что было на активе и после. Он торопился, точно его вчерашние поступки были для неё снадобьем. В интонациях, подробно повествовал он о разговоре с Аскаровым, Потоцким, о счастливом женихе Самохине и о своём объяснении с женой. Он говорил и осторожно тискал её вялую руку, пытаясь согреть, внушить веру и бодрость и даже передать каким-то образом своё здоровье. К концу рассказа, к тому месту, где Надя должна была сказать ему о том, что Иванова находится в больнице, пыл Ивана Иваныча стал иссякать.

– Я сказал ей, что люблю тебя.

– Правда? – тихо воскликнула Лена.

– Да, правда. Но я опоздал, я не поспел за тобою.

– Нет, ты вовремя.

– Слишком долго решался. Но почему же ты не сказала мне?..

– Ваня, – она облизнула сухие губы, – поцелуй меня.

Иван Иваныч привстал, наклонился, и слёзы, как из переполненного сосуда, капля за каплей, побежали по щекам, соскользнули на одеяло.

– Не бритый, – ответила на поцелуй Лена. Она не заметила его слёз, а может быть, не хотела замечать их намеренно.

Пришла врачиха и сказала, что время свидания истекло.

– Что тебе принести? – спросил Иван Иваныч.

– Принеси мне апельсин.

– Один?

– Да.

– Почему один? – стал выяснять Иван Иваныч.

– Какая разница, купи мешок, но съесть я хочу только один.

– Ну, я пошёл, Лена.

– Пока.

…Плохо соображая, Иван Иваныч сидел в каком-то кабинете и врач, уже мужчина, бородатый, говорил, что состояние его дочери крайне серьёзное, сказал, что они сейчас будут что-то с ней делать, а ему надо подойти часа через два. Иван Иваныч спросил: не может ли он чем помочь. Бородатый ответил, что лучше всего будет, если он эти два часа где-то погуляет.

26

Апельсины можно было купить только на базаре. Это на другом конце города, туда и обратно полтора часа езды. На улице было по-осеннему прохладно, дождь унялся, со стороны парка подымалось круглое, рыжее солнце. Оно окрашивало деревья, обступившие больницу, в оранжевый цвет, и они стояли роскошные, будто сплошь в апельсинах, а не в отмирающих листьях, готовых сорваться вниз.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.