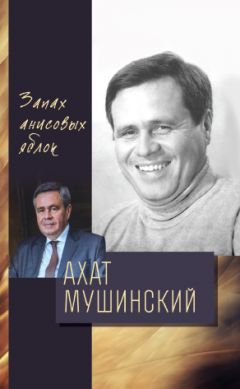

Текст книги "Запах анисовых яблок"

Автор книги: Ахат Мушинский

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц)

Грач и его дети

У авиаторов есть термин – «флаттер», что означает неожиданно возникшую вибрацию, ведущую к саморазрушению скоростных самолётов.

Нечто подобное случается и со мной, когда скорость и продолжительность полёта становятся чрезмерными, когда мои внутренние приборы вдруг все разом зашкаливают, и весь я, от гордого хохолка до пят, со всеми своими потрохами и двухграммовой душой (американцы научно доказали, что душа человеческая столько и весит) начинаю вибрировать и вот-вот развалюсь в самом неподходящем месте. И что интересно (интересно это, конечно, становится, когда всё уже позади), тяжелее всего переносится тряска того самого двухграммового сгустка (или не сгустка – кто его знает) под ложечкой, под дыхом, этого зыбкого облачка (всё-таки, наверное, облачка) в груди, обволакивающего временами сердце и растекающегося пузыриками по всему кровеносному древу, по каждой жилке, капиллярчику… Ох, несносна её боль – боль души человеческой! «И прекрасно! – говорит в таких случаях Коля Коленвал. – Значит, она у тебя есть». Лестно, но малоутешительно.

Друг мой Грач (кроме Штабс-Капитана у меня есть ещё друг детства), по профессии врач, по призванию непризнанный прозаик, один из тех, кто с наслаждением пишет в стол, а также самодельный философ, говорит по тому же вопросу следующее: «Успокойся, больше внимания давлению, обмену веществ, а душа… Это у тебя не душа болит, просто повышенное выделение адреналина в крови. Оттого и беспокойство, смятение… Пройдёт. Нет ничего в нашей жизни, чего нельзя было бы перетерпеть».

Так он наставляет, пока я прохожу у него реабилитационный курс.

Я живу у него с недельку после дня-другого (самого тяжёлого времени), проведённых у мамы. Я бы не стал её, больную, волновать и беспокоить – с ходу к Грачу, но у него двое малых детей на руках, а жена год назад погибла. А тут ещё я в предсмертном состоянии на шею, да? Нет. Я прихожу к нему через пару дней душевно больным – верно, но физически почти здоровым. Прихожу не столько ох-ах-пациентом, сколько помощником в его нелёгкой семейной жизни. Я берусь за самую чёрную работу, становлюсь поваром, прачкой, нянькой, провожатым… И в движении, в работе, в заботе не о себе возвращается моё душевное равновесие. Из отпетой скотины я превращаюсь опять в более-менее человека.

В своё время Грач тоже пошаливал. Конечно, никакого сравнения со мной и мне подобной шатией-братией, но своя шалая толика была, которую за год вдовства он безусловно и с лихвой окупил. Помню, поссорился с женой и в её присутствии говорит мне: «Знаешь, какое стихотворение считаю самым сильным?» И читает:

Жена в земле… Ура! Свобода!

Бывало, вся дрожит душа,

Когда приходишь без гроша,

От криков этого урода.

Теперь мне царское житье.

Как воздух чист! Как небо ясно!..

И так далее, весь «Хмель убийцы» Бодлера до конца и с выражением.

Приблизительно через полгода после того его жену задавил пустой – водитель отлучился в магазин – автобус. Машина сорвалась с тормозов и понеслась с горки вниз по улице, сокрушая всё на своём пути – легковушку, сапожную будку, двух прохожих…

Нет, не кричал он на её могиле: ура, свобода! И свободней с двумя детьми не стал.

Какая же язва я! Будто есть на свете идеальные семьи с правильными, без сучка и задоринки мужьями и жёнами. Кстати, одна из повестей Грача называется «Правильная жизнь». Не читал, о чём, интересно? А над названием, помню, посмеялся.

С Грачом остались семилетняя первоклассница-дочь и годовалый сынишка, чудные белокурые создания, капля от капли покойная матушка. Сперва он – грачиный шнобель, иссиня-чёрная шевелюра – пытался доказать, что светло-русая, нос пуговкой дочь похожа на него: разрез глаз, мол, ещё что-то… После трагической смерти этот больной вопрос как-то сам собою отпал. Нам же, друзьям и родственникам, с первого взгляда и без доказательств было ясно, чьим живым портретом были белобрысые и курносые грачата. Моя дочь ведь, между прочим, тоже светленькая. И сам я в детстве был как снегом припорошенный. С годами снег растаял, чтобы покрыть потом голову моего ребёнка. Цвет волос наших детей был первое время объектом плоских шуток особо умных острословов. У нас с Грачом они вызывали лишь снисходительную улыбку.

Тяжелее всех трагическую смерть перенесла дочь. Во время похорон с ней произошла истерика. Её отхаживали нашатырем и какими-то каплями, которые предусмотрительно прихватил отец.

Время лечило медленно. Дочурка часто, особенно перед сном, вспоминала о матери. Она задавала такие вопросы, от которых мороз по коже пробегал: останутся ли у мамы целыми волосы, едят ли её червяки, а что если мама крепко-крепко уснула и под землёй проснётся? А порой ни с того ни с сего (ясно, с чего) начинала скулить и дрожать всем телом, как брошенный на холоде кутёнок.

Скоро отец строго-настрого запретил ей вести такие разговоры и стал самим же избалованное дитя загружать и перегружать домашней работой, которой без хозяйки оказалось невпроворот.

Осенью, с началом учебного года, забот прибавилось. Кроме общеобразовательной школы дочь занималась ещё и в музыкальной, и Грач всеми силами старался удержать жизнь семьи на прежнем уровне.

Жили в общем-то на сбережения, правильнее сказать, на деньги с распродажи домашнего имущества; на кое-какую врачебную практику, периодически я подкидывал шабашку – рецензии, обзоры писем, сценарии для самодеятельных коллективов богатеньких предприятий, а то и внаглую организовывал вывернувшиеся из-под фин. – бух. спуда дармовые деньги. Пособия? Курам на смех. И такая морока, чтобы получить их. Чуть ли не в женщину, чуть ли не из отца в мать заставляли превращаться. Одинокие отцы в нашем государстве, оказывается, не предусмотрены. Тут ещё жизнь со скоростью света стала дорожать, деньги обесцениваться. Но концы с концами Грач сводил. Тяжело вот было поспеть за всеми теперь своими обязанностями отца и матери. Как тут Герцена не вспомнить: преподавать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребёнка. А у него не один был… Зато сам он один.

Навещали Грача с грачатами его родная сестра и старуха мать. Помогали как могли, гостинцы приносили, оставались с детьми, когда Грач по важным делам отлучался. Но у них и своих забот хватало.

Той осенью, когда я завалился к Грачу после «Зелёных Горок», дочурке его было восемь с половиной лет, она пошла во второй класс, сынишке – год и семь месяцев, в ясли он не ходил, и не только потому, что не научился ещё справлять свои естественные надобности в горшок, а потому, что не было Грачу, как не имевшему постоянного места работы, путёвки в детское дошкольное учреждение. И теперь мне первым делом предстояло поднять связи и решить этот смехотворный (сквозь слёзы) вопрос.

Червяки не кашляют

Творческое богатство Грача составляли два рукописных романа, пять или шесть (по-моему, всё-таки шесть) повестей, пьеса и два десятка рассказов, не считая сотни стихов, написанных ещё в школе. Публиковать своё наследие он не собирался, так как считал: главное в творчестве – само творение, жизнь со своими героями, чувствами, мыслями, а не публикация – попытка самым беспардонным образом материализовать духовное. Он страшился печатать свои вещи, как иной больной страшится выставлять напоказ свою язву или опухоль, – полезет хирург и сделает больно, а непосвящённый… а на кой чужим свои болячки демонстрировать? Грач не страдал манией величия, но был уверен, что рукописи не горят. Правда, одну повестушку я уговорил опубликовать и пристроил в молодёжном журнале. Публикация эта, к сожалению, лишь подтвердила его опасения. Повесть сократили, грубо отредактировали. Короче, полезли и причинили боль. Не отрицаю, у Грача-прозаика – а прозаиком я считаю его вполне состоявшимся, без дружеских скидок, – немало длиннот, повторов, но, но… Можно же было как-то поаккуратнее, поделикатней, что ли, не ломая, так сказать, костей. Сам я виноват, не проследил.

Незадолго до смерти жены Грач взялся за новый роман, но катастрофа перечеркнула планы. Одному с двумя детьми писать невозможно. Сперва шебаршился, корпел по ночам над десятком начальных страниц, но быстро понял, что на два фронта не поспеть, и успокоился. Личная жизнь почила в бозе. Точнее сказать, личной жизнью стала жизнь детей, о чём на языке граммов, градусов, сантиметров, гемоглобинов и т. п. заговорил его дневник, который он вместе со мной начал ещё в школе.

А ещё Грач записывал – нет, не иссушить заложенного природой! – интересные словечки, фразы, придумки разные, пригоршнями сыпавшиеся из сахарных уст дочери (сынишка всё ещё изъяснялся на ему одному известном языке).

Дочь у него, надо отдать должное, шустрая, смышлёная и большая выдумщица. Я и сам сколько раз пересказывал Грачу ненароком услышанное из её самодеятельного фольклора. Помню, вёз её от бабушки домой. На улице ночь, пустынно, холодно, ни трамвая, ни троллейбуса. Она говорит: поехали на такси. Я отвечаю: у меня денег не хватит. Мне же, говорит, бесплатно. А я тогда как? Скажу, что этот дядя со мной. Ей тогда годика четыре было. Однажды спрашиваю: ты что на диване делаешь? Расту, отвечает. Ругаю: не крутись, как червяк. Она кашлянула и: я не червяк, ведь червяки не кашляют.

Пацан тоже чудо. Но по малости лет с сыном больше возился отец. Я же частенько попадал с ним впросак. Раз остался смотреть за ним, чтобы во второй половине дня к определённому часу пойти в поликлинику. Рассчитал до минуты – когда одеваться начать, когда из дому выйти… Всё по намеченному шло. До лифта. А в кабине лифта боец мой навалил в штаны. Притих, таинственно посмотрел на меня – и готово. Только ноги для удобства пошире расставил. Пришлось возвращаться.

А об водке ни полслова

– Октябрь уж наступил – уж роща отряхает последние листы с нагих своих ветвей… – читает нараспев наша белокурая второклассница, поправляя тыльной стороной ладони стриженые волосы. Постриг её отец во время моего отпуска. Замучился, говорит, с этими косами, заплетай их, расплетай.

– Дохнул осенний хлад – дорога промерзает… – Короткие пшеничные стебельки не держатся за ухом, и она снова и снова откидывает их, не выпуская из руки гигантского столового ножа. Юная хозяйка, встав на детскую табуретку, чистит над мойкой картошку. Я тоже на кухне, снимаю с окна сетку от мух. «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи». – Это я про себя, внутренне, чтоб не мешать чтице.

На дворе изумительный солнечный день, ни дать ни взять лето, если б не «в багрец и в золото одетые леса…».

За окном и в самом деле лес.

Квартиру Грачу полтора года назад дали на окраине города, в новом микрорайоне, за которым сразу раскинулись бескрайние, сказочные леса.

От центра далековато, но зато три комнаты, третий этаж (третий подъезд, обыкновенно шутит Грач, автобус номер тридцать три) и тишина, и свежий, чистый воздух, земляника, грибы… зимой на лыжах раздолье – не отнимешь. Курорт! В самый раз для меня, уставшего от пустого суесловия, суеумия, суе… Суета сует, и всё суета и томление духа. Даже ведь пьём как-то суетливо, даже любим как-то всуе. И полёты наши – вовсе не полёты, а так – прыжки на месте с тщетным и смешным размахиванием худосочных рук.

– Унылая пора! Очей очарованье!

Грача дома нет. Летает по магазинам. Бубенчик его, или, как называет сына Грач – Ёжик (из-за жёстких, коротко стриженных и оттого немного колючих волосиков) отбывает тихий час в детской. Где-то в вышине упрямая рука мучает пианино. Воскресенье. Я начинаю новую жизнь. В который раз. Но всегда кажется, в последний и навсегда.

Заменив сетку на окне, я, как стартер будущего своего автомобиля, кручу ручку мясорубки, накатываю фрикаделек, и мы с хозяйкой заварганиваем первоклассный супец.

Пока он на газу доходит до мировых образцов, спешим в «кабинетную» пощёлкать задачки по математике. Задачки простенькие, но клякса, сорвавшаяся с пера прямо на белоснежную гладь тетрадки, удручающе огромна, и убрать её очень и очень непросто. Но я берусь. Я беру новенькое лезвие и вспоминаю себя молодым, студентом-технарём, когда тушь, ватман и лезвие были моими постоянными спутниками. Но тут не ватман, на котором лезвием орудовать легко и приятно, как лопатой по первому снежку. Тонкий листок ученической тетрадки мигом прохудится. Тем интересней. Я дугой выгибаю своё лезвие, прищуриваюсь и… Кляксы как не бывало.

Облегчённый вздох, триумф победителя, рёв трибун, трещотки, звонки, звонок…

Звонок в дверях квартиры еле слышен. Специально. Чтоб ребёнка не пугать.

Это возвращается из похода отец. Бесшумно (Ёжик спит) встречаем, потрошим тугие авоськи, усаживаемся за стол. Произведение нашего искусства – суп с фрикадельками – источает неописуемый аромат. Хозяйка достаёт тарелки, ложки, вилки…

Хозяйка да хозяйка… Имя у неё есть. Лисичкой я её зову.

Лисичка достаёт и супницу, которую брала только мать по праздникам. Я помогаю перелить.

Отца к священнодействию не допускаем.

Бубенчика (я его Ёжиком не зову) на обед не будим, у него своё расписание.

Наперебой с Грачом хвалим царский стол.

У Грача получается лучше. Лисичка на седьмом небе от счастья, но хочет показать, что для неё это дело обычное, что у неё, однако, не совсем получается.

Помыв чашки-плошки, усердная хозяйка вновь превращается в непоседливую девчонку и убегает с заглянувшими за ней подружками играть на улицу. Мы с Грачом принимаемся готовить капусту к засолке. Надо поторапливаться. Проснётся разбойник, не даст ничего толком делать. Некоторое время трудимся молча. Затем, как обычно, слово за слово – поехали в страну-говорильню.

– Вот он, смысл жизни! – говорю я, лихо орудуя тяпкой. – А мы философствуем, копаемся…

– Чеснок будем добавлять? – спрашивает Грач.

– Значит, чтобы нормально жить, – отвечаю я, – чтобы нормально жить и не изводить себя размышлениями о смысле жизни, надо постоянно что-то делать.

Минуту молчим.

– Вопрос о смысле жизни… – завожусь окончательно, – это банный лист, который неотступно следует за мужчиной до конца жизни.

– Почему только за мужчиной? – интересуется Грач.

– Потому что женщина больше дитя природы. И продлив род, выполнив своё предназначение, она удаляется спокойно, не как мы, тоскуя и стеная на весь мир. Ведь кроме детей мужчина должен оставить на Земле ещё что-то. И насколько это что-то дельно и весомо, проживёт ли оно дольше твоего живого наследства и послужит ли другим – вот вопрос.

– Слишком мелко рубишь, – ворчит Грач.

– Вот я и говорю, не умеем мы, как женщины, жить для жизни. Мы всегда живём ради какой-то идеи, для какой-то далёкой умозрительной цели. Короче, в целях цели. А надо жить не в целях, а просто так, дышать ровно, пока дышится, пока не скрутила тебя какая-нибудь лихоманка, пока не болеют твои дети и не призывают тебя, чёрт возьми, на войну. Вот говорят: не живи одним днём. А я подозреваю, как раз надо жить одним днём. Думай не думай о завтрашнем дне, готовься не готовься к нему, он всё равно, если, конечно, дуба не дашь, придёт. Совершенно без твоей помощи. Если к чему-то и готовить себя, то только к худшему. Впереди разочарования, болезни, крушение идеалов, превращение романтика в циника и апофеоз жизни – смерть.

Убеждение ли это моё или настроение, которое ежеминутно меняется, или это для Грача, для поддержки его в ежедневной семейно-бытовой круговерти? Или просто моя чрезмерная разговорчивость означает выздоровление…

В детской подаёт голос Бубенчик. Грач мчится к нему, тащит его, обсиканного, в ванную, затем переодетого и улыбающегося в тёплую от газовой плиты кухню (отопление ещё не включили), не переставая разговаривать с ним:

– Вот и поспали мы, вот и проснулись, а теперь на полдник яблочного пюре покушаем, а то поэт наш о смысле жизни лекции читает. Говорит, мой смысл – это ты. А ну-ка, смысл жизни, открой ротик, ну, Ёжик… Погримасничал бы, не ест ведь.

Это уже мне.

Я бросаю тяпку, встаю на табуретку, обезьянничаю, жужжу шмелем, раскидываю руки самолётом, падаю на пол подстреленной птицей… Мой зритель удивлённо открывает рот и моментально получает ложку яблочной кашицы.

В дверь стучатся. Это Лисичка вернулась, не достаёт до звонка, да и нельзя в тихий час звонить. Бегу открывать.

– Чего барабанишь? – сердится отец. – Пожар, что ли?

Та с порога:

– Папа, у Матильды родились четыре болонки!

У папы застывает ложка в руках:

– Она же дворняжка.

– А у них папа болон.

Грач запихивает своему грачонку последнюю ложку:

– Так на чём мы остановились? О смысле жизни, кажется, говорили…

А я думаю: подняться бы с ними на палубу белого парохода и плыть долго-долго, бесконечно по синей, тихой реке с зелёными берегами и перистыми облаками на горизонте. Да ещё мою дочь прихватить. Вот смысл был бы!

Жениться тебе надо

Ночь. Грачата смотрят десятый сон. Мы с Грачом предоставлены самим себе. Не совсем самим себе. Грач сидит перед телевизором и штопает сынишкины колготки, я глажу бельё.

Я вожу утюгом по трусишкам, штанишкам, майкам, платьицам, простынкам и рассказываю о своём отпуске, о новых знакомых, о своих и Штабс-Капитана приключениях. Постепенно начинает ломить спину. Вверху, ближе к холке.

– Интересно, – говорю, – у Пушкина было четверо детей, а он хоть одну пелёнку за свою жизнь выстирал?

– Пушкин?.. – Грач где-то витает.

Собираю волю в кулак и утюжу, утюжу, утюжу… Гора сморщенного и пересохшего белья уменьшается.

– Слушай, жениться тебе надо!

Грач понимает:

– Устал?

– Нет, спина… Я же говорил… И «Зелёные Горки» не помогли. Хвалили, хвалили…

Грач откладывает штопку. Скрывается на кухне. Возвращается с каким-то пузырьком:

– Ложись, натру.

Я нехотя скидываю рубаху, майку…

– Что за гадость? – киваю на пузырёк.

– Ложись, ложись, хуже не будет. – Грач засучивает рукава и принимается обрабатывать мою спину. Впечатление такое, будто он хочет отодрать мясо от кости, а то наоборот – протолкнуть меж рёбер, проткнуть меня своими железными пальцами, раздавить ручищами. Откуда столько силы в нём, не атлет, казалось бы? Я охаю, крякаю, но терплю. В нос бьет резкий запах, что-то вроде змеиного яда или тигровой мази.

– Здесь больно, здесь? – пытается обнаружить очаг зловредной болезни Грач. Раньше я её и за болезнь-то не считал. Поболит, поболит – перестанет, думал. Но шло время, на «Зелёные Горки» вот съездил. А толку? Сперва вроде было облегчение, когда летал-то со Штабс-Капитаном. А встал у Грача к гладильной доске да помахал утюжком часок – всё моё при мне оказалось, никуда не подевалось, не исчезло.

Таки нащупывает Грач пару каких-то ненормальных позвонков. Я вскрикиваю от боли:

– Очумел?

Грач молча отпускает меня. Ему что-то ясно. Но не мне. Он что-то понял. Весь его грачиный вид говорит о том. До чего же противны врачи! Уж насколько Грач друг – и тот строит из себя кого-то, не пояснит членораздельно. А я между тем чувствую облегчение. Хочу опять к гладильной доске встать.

– Лежи уж, – останавливает меня мой эскулап, закутывает пуховой шалью, накидывает сверху одеяло, бубнит что-то себе под клюв, из чего я понимаю лишь то, что мне необходимо сделать рентгеновский снимок. Ладно, снимок так снимок.

– А тебе всё равно жениться надо.

– Зачем?

– О детях своих подумай…

Грач берёт гриб-штопку, дырявые колготки… Я, человек упрямый, встаю всё-таки, включаю утюг и продолжаю прерванную мысль:

– …и о себе тоже.

Грач не перебивает, сопит в две дырочки, штопает.

– Женишься вот, и всё встанет на свои места – опять романы строчить начнёшь, людей лечить будешь, исповеди их слушать, сюжеты новые… А то смотри, деградируешь. Детей вырастить вырастишь, из гнезда отчего выпустишь, разлетятся они по свету, ну а сам? Кому ты, старый, потом нужен будешь, без специальности, без практики, с ограниченной потенцией. Сам знаешь: хирург, как пианист, без ежедневных тренировок пропадёт. Да и писатель тоже. Да и мужик…

– Может, объявление в газету дать: брюнету с трёхкомнатной квартирой требуется сожительница и мачеха его детям?

– Ма-че-ха… – Я тоже горяч. – Сделали из слова жупел. Моего двоюродного брата вот мачеха воспитала. Я бы многим такую мачеху пожелал. А почему, скажи, сожительница?

– Потому что женой мне никто уж быть не сможет.

Переборщил я. Надо было как-то в обход… Грач не раз говорил, что только после смерти жены в полной мере понял, кем она ему приходилась, как он любил её, насколько она была ему душой, мозгом, кончиками пальцев… Но я не сдаюсь:

– Надо трезво смотреть на жизнь… – И так далее, всё то, что говорится в таких случаях. Я напорист и, как мне кажется, убедителен.

– Всё бельё спалишь, – возвращает меня на землю Грач. Из-под забытого на простыне утюга валит пар, переходящий в дым. И уж не змеиным ядом пахнет в комнате, а небольшим пожарчиком.

Я хватаю утюг, трясу бутылкой-распылителем, суечусь, но с генеральной мысли своей не сбиваюсь.

Третий закон Ньютона

У Грача упрямый и независимый характер. Я говорю ему:

– У любого человека есть человек, которому он беспрекословно подчиняется. У любого. А вот тобой, таким независимым, кто командует?

– Дочь, – отвечает.

Я и сам это вижу. Ещё при жизни его жены видел. Но всю полновесность его на первый взгляд шутливого ответа понял в свой у него восстановительный период после «Зелёных Горок», в запоздалое бабье лето, которое продлилось до первых чисел ноября.

Первого ноября (хорошо помню эту дату) я пришёл к Грачу со своей соседкой по этажу, милой, доброй очаровашкой, работавшей воспитательницей, вернее, музыкантшей в детском садике прямо у нас во дворе. Расчёт прост был – и симпатична, и с детьми умеет обращаться, как-никак профессионал в этом деле, что в нашем с Грачом случае было немаловажно. Мужчин она побаивалась. В семнадцать сходила замуж, да нарвалась на жуткого алкаша и дебошира, по профессии бульдозериста, загребавшего неплохие деньги, но до дому их не довозившего. Она вернулась к матери в однокомнатную квартиру с уверенностью, что замужняя жизнь ей больше не нужна, в гробу она видела этих вонючих мужиков. Я объяснил ей: бульдозерист и врач-писатель – существа разных вселенных, я развернул перед ней образ Грача во всём блеске, насколько позволяли мне мои поэтические способности. И соседка сдалась:

– Ну разве что познакомиться…

Грача о визите не предупредил. Подготавливал исподволь, без конкретики, которая, как известно, страшит нашего брата. Мероприятие продумывалось тщательно. Вероятность успеха была ли, не была, но ведь под лежачий камень и вода не течёт.

Прикинул день – лучше субботы не найти.

14.00. Как мыши, скребемся в дверь (звонить в тихий час – боже упаси!), переминаемся с ноги на ногу, перекладываем из одной руки в другую гостинцы.

Чик-чик – первая осечка: дверь открывает Лисичка, а мы думали, она на музыке.

Лисичка рада мне, подозрительно озирает незнакомую гостью. Я возбуждённо весел, чрезмерно говорлив и шутлив, вручаю блок жвачки в обёртке редкостной привлекательности. И что хорошего в этой гадости?

Выползает из камбуза в своём обычном домашнем рванье Грач, ойкает, увидев, что я не один, поспешно скрывается и уж из укрытия кричит дочери, чтобы она принесла одежду.

Не считая нюансов, всё по плану.

Пока хозяин с хозяйкой пропадают, проходим по-свойски в большую комнату. Моя спутница, окинув взглядом книжные ряды, достаёт наугад толстенькую книгу, читает вслух название:

– «Третий закон Ньютона».

– Интересная вещь, – поддерживаю её случайный выбор. – Читала?

– Не-е, – отвечает и пожимает остреньким плечом: – И закон-то этот позабыла. А ты?

– Я?.. А это ведь рассказы, – выхожу из положения, – проза.

Третьего закона Исаака Ньютона я, естественно, тоже не помнил. Автора книги вот, двухметрового молодца с бородой, помнил, и сколько с ним на спортивной базе под Сухуми выпили, тоже приблизительно помнил, а Третий закон великого Ньютона и вообще сколько их у него, этих законов, убей бог, память отшибло.

А педагог мой, как назло, решила освежить память, просит напомнить дурацкий закон.

Спасает Грач. Он появляется в чистой, светлой рубашоночке, красивенький такой. Здрасьте – здрасьте… Всё чин чинарём. Но почему он один вылез?

– Где Лисичка? – спрашиваю.

Пожимает плечами.

Зову её, ищу… Она, оказывается, в детской, качается на качеликах и смотрит в окно, на самодельную кормушку из молочной коробки на дереве, которую, как качели, раскачивают две синички.

Я снимаю её с качелей, тащу за собой, она упирается, не хочет знакомиться с тётей.

– Ты чего? – удивляюсь. – Я тебя не узнаю.

– Тс-с! – кивает она на спящего в кроватке братишку. – Проснётся, сам укладывать будешь.

Появляется отец, что-то строго шепчет ей на ухо, берёт за руку, и строптивая дочь повинуется.

Я говорю:

– Может, Лисичка на улице погуляет?

– Нет, пусть с нами будет.

Зачем это надо было Грачу? Как он собирался налаживать отношения с музыкантшей в присутствии дочери? Или специально, чтоб женщина видела, что у него дети, чтоб, в свою очередь, и дочь видела её?..

Ну и добился своего. Когда немного посидели и музыкантша захотела послушать игру маленькой Лисички, маленькая показала характер.

– Не буду, – говорит, – играть. И всё.

– Почему не будешь? – Черёд отцу удивляться.

– Не буду.

– Почему?

– Не хочу.

– Тогда иди гуляй. – Отец уже сердится.

– Куда?

– На улицу.

– Не хочу.

Своё педагогическое мастерство пытается продемонстрировать музыкантша – и так, и эдак… Туго. Наконец спрашивает:

– На кого ты такая похожа?

– На маму.

Я берусь за щеку, будто у меня зуб заныл.

Грач с треском раскладывает стол-книжку, накрывает скатертью…

– Тогда идите, – говорит, – уроки делайте. – Ставит на стол рюмки, достаёт бутылку вина…

Мы с Лисичкой предоставляем молодым остаться наедине.

…Я долго молчу. Взвешиваю ситуацию, слежу, как Лисичка пишет упражнение. Наконец спрашиваю:

– Почему на пианино не сыграла? Ведь тётя пианистка… Она бы послушала…

– Разбудила бы Ёжика, кто б его укладывал – ваша тётя-мотя?

Лисичка и есть Лисичка. Прислушиваюсь: у Грача с музыкантшей, чую, не получается там.

И точно. Заявляется:

– Пойдём…

– Ладно, – соглашаюсь я, – но пить не буду.

– Тебе никто и не предлагает. Привёл гостя – развлекай.

Чего проще! Я лихо вскакиваю на своего конька, и он несёт меня таким аллюром, музыкантша – рот варежкой. Легко трепаться, анекдоты травить, когда судьба твоя тут не решается. До того дотрепался, что не заметил, как Грач исчез. Нашёл его у больного соседа, измерял давление крови.

Потом он скрылся у завозившегося Бубенчика. И с концами. Я проводил гостью до автобусной остановки. Сперва как-то неудобно было, притащил человека на свою голову… А потом оказалось – ничего…

Говорю Грачу вернувшись:

– Ты ей понравился. Жалела, что на сынишку взглянуть не смогла.

– Мне она тоже понравилась, – неожиданно сказал Грач. И добавил, озираясь на дверь: – Но твоя Лисичка сказала…

– Что она сказала?

– Сказала, что если эта тётя-мотя… вместо… мамы… то она… в окошко выбросится. Понял?

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.