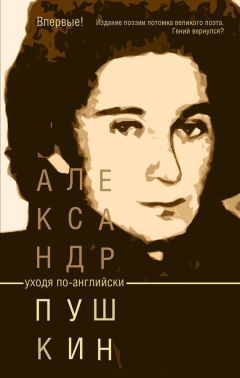

Текст книги "Уходя по-английски"

Автор книги: Александр Пушкин

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)

Сонет Веноков

1Наш первый год подобен был измене:

Себе, другим, привычкам и словам;

Дотоле не встававший на колени,

Я их протер, в угоду только Вам.

И даже спьяну не тонувший в Лене,

Я в Вас погряз, в пучину, как в бальзам,

Навстречу сну в венерианской пене,

На волю прихотливейшим волнам.

Измена прошлому – обычная измена.

Как ни крути, планида – что полено.

Судьба окрутит скрюченным перстом.

И все вернется на свои началы.

Ну, а пока – измены да скандалы…

Наш год второй – то Э-дем, то Со-дом.

2Наш год второй – то Э-дем, то Со-дом,

Кавказ и Волга, раны и микстуры.

От перевалов – в скользкий волнолом,

И с поездов – в недельные амуры.

Дедов наследие – за грош, за день вдвоем,

За пару литров местной политуры,

Чтоб на билет хватило, а потом

– Гори огнем: что деньги, что культура.

Последний день – который завтра день.

Покуда ночь – об этом думать лень.

Долги – на совесть лучших поколений.

Но вечный рай – прочитанный обман,

Билет был взят – и тем продлен роман

На третий год под горестные пени.

3На третий год под горестные пени

Гудок вокзальный прогудел «не быть»,

В стене ль размазаться без слов и обвинений,

Не жить, не пить, – а впрочем, что ж не пить?

Шипеть незряче на людские тени,

Ползти, одну нащупывая нить,

Сквозь снег московских сумрачных метелей.

Не слышать – не смотреть – не говорить.

Перележать в сугробе до капелей,

Глядишь: жива душа в тщедушном теле,

И свет видать за почерневшим льдом.

Аэрофлот подъехал прямо к дому.

Был чемодан к тому давно готовый.

Четвертый год явился в новый дом.

4Четвертый год явился в новый дом.

Кому-то Новый Свет, а нам – не ново.

Что ново русскому в сем мире? Он знаком

С яйцеобразностью строения земного.

«Любовь», «авось», а там – хоть «суп с котом» –

Залог Ивана, вечно молодого;

Забыть, что ведал, и пропить, притом,

Платова с Кантом, Ницше и Толстого.

Моя одна шестая – значит – вся!

Доехал бы, да баба на сносях;

Залез на пень, взглянул через плетень, и –

Вон там в песках скребется Поло Марк,

Колумб причалил… Нансен… Скотт… – Однак,

Нам пятый год вкруг глаз наставил тени.

5Нам пятый год вкруг глаз наставил тени.

Житейский быт не скрыл свой грязный грим,

И ностальгическая легкость нототений

Не раз пригрезилась сквозь долларовый дым.

Скучать пришлось по Лене и по Сене,

По коктебельским холмам золотым,

По маме тоже… Новые явленья

Являлись нам под градусом иным.

То вспомнишь БАМ – в сабвее против бама,

А то – бичи на Брайтон-Бич упрямо

Знай, лезут в голову, меж негром и жидом.

Простых попоек с добрыми друзьями…

На пятый год остались нам – лишь снами.

Шестой восшествовал стахановскнм трудом.

6Шестой восшествовал стахановским трудом.

То – за рулем, угрюмо сдвинув очи,

С отбойным молотом – едри его в кондом!

То – с трубкой в ухо за столом рабочим.

Я потом пробовал, и катом, и мытьем, –

В кармане рупь зеленый спать не хочет,

Я матом пробовал, так он меня – рублем!

И джин глушить не стало больше мочи.

Осталось главное – тот рай, что в шалаше…

Кошерный кот орет как оглашен,

Нерезаный, как голубой Есенин;

Спешат по трассам выблестки машин,

Шесть лет – шести цилиндров пережим.

Седьмой случился в день такой осенний…

7Седьмой случился в день такой осенний…

В год Лошадей, Некованых Кобыл;

Лишь календарь отметил надпостельный

Долги, долги… Те помню… Те забыл.

Конец недели – значит Воскресенье;

Спи – не проспи, чтоб ужин не простыл.

Покройся плесенью натуре во спасенье.

Как камамбер – вот каламбурный сыр.

Домашнего бы съесть «наполеона»,

«Тройного» нет вкусней одеколона,

Блокаднику – в охотку суп с котом.

Под Рождество – гадать одна забота,

Семь лет прожить – не в поле мять кого-то.

Восьмой… А впрочем, про восьмой потом.

8Восьмой… А впрочем, про восьмой потом.

Куда б махнуть в часы его досуга?

В каньон, на Запад, в карту ткнув перстом?

На Север, к Лондону? Или – туда, где вьюга.

Восток. Манит. Распяленным крестом.

Магнитом заколдованного круга,

Железным пестиком и Каменным мостом,

И дрекольем, чтобы идти на друга;

И стужей лютою, чтоб продрало до дыр

Короткого дыхания пунктир,

В Земле, куда – не суйся Датский Гений!

А жаль ее за глупость и за блуд.

Нам с ней делить с тоской, как рабский труд –

Девятый вал невиданных волнений.

9Девятый вал невиданных волнений

Перевернет, как карточный марьяж,

Всю стройность прежних Божьих построений

Во имя новых Божьих. Где был пляж,

Леса взрастут, свои раскинув сени,

А где был дом, гора и город аж –

Волна неспешная сокроет, как мираж,

Под слой кораллов и морских растений.

Лишь, может, где-то детский башмачок

Случайно выбросит с приливом на песок;

Да ржавый рупь, на коем стертый Ленин,

Иль стертый Кеннеди, или китайский бог…

Мечтатель будущий их подберет в залог

Десятикратно внятных упоений.

10Десятикратно внятных упоений…

Познав страданье, осознать вину

Своих отцов и дольних поколений,

Их сотни вин сведя в свою одну.

Десятикратно внятных упоений

Вкусить порой, как горькую слюну

Давно умерших, грешных исступлений

Смешную и кровавую войну,

И хмель бахвальств и унижений язвы;

Отцов давно прощенные маразмы

– Их жен наследовать и свадебных колец.

До старости – за них считать обиды,

А там глядишь – к тебе ж ползет, как гнида,

Прекрасный и губительный гонец.

11Прекрасный и губительный гонец.

Как Aзраил, в пыли и пене конской,

Терзающий неопытных сердец

В ночи – наречьем средневавилонским.

А день придет – трудолюбивый жнец,

Сменив доспех на серые поноски,

Пойдет косить… Он вам и жнец и швец

И на трубе игрец. Иерихонской.

До полу-дня, не покладая рук –

Снопами он завалит целый луг,

А там – обед, и платье голубое…

Наш Азраил, он знал и боль и глад,

Да вот теперь – свой выстроил уклад,

Из дюжины измен и мордобоев.

12Из дюжины измен и мордобоев…

Скучна мне эта жизни ипостась.

А хвост прижмет – забудешь все святое,

Заверещишь, как на крючке карась.

Пороков рыло вылезет рябое,

Что усомнится самый Ночи Князь,

Опустит руки паинькой Рембо и

Матрос захнычет: – Временные, влазь…

И Берия очки протрет, слезясь;

И Хомейни промолвит, поклонясь:

– Иди, Рушди, иди, Аллах с тобою…

А мир вздохнет и, помолясь с утра,

Начнет процесс зализыванья ран,

И смен – от полушарий до обоев.

13И смен – от полушарий до обоев,

От вех общественных до частной смены вех,

Все недостаточно, чтоб изменить любое

Лицо нам данное. И с фото – детский смех.

Сам гул иерихонского гобоя

Натуры не изменит. И – не в грех.

И Колобок, беглец и блинный воин, –

Выходит, твердый на разлом орех.

Взгляни в свой лик, давно уже отснятый,

– Аль нажил более, чем ты имел когда-то,

При бабушке?.. Кисель да холодец…

С тем и помрешь, забыв доход и бабу;

Детей твоих, возможно, примет Рабба.

Всяк сказочке – пленительный венец.

14Всяк сказочке – пленительный венец.

Хоть за концом – бездонность драм грядущих.

Иванушке с Аленушкой – киндец,

Прости их, благо, Боже присносущий.

В ответчика сыграем. Пусть истец

Навешает лапши колючей кущи, –

Его б в колодец – прёт он на крылец

И достает, крапивы горькой пуще.

Нам – наплевать. Люблю оно – как есть.

В том чести нет. А маленькая месть –

Необходимость рифм да неврастений.

Мы – ни при чем… Но естество – куда ж?

Поэтому – себя ж – на абордаж, –

Наш первый год подобен был измене.

15Наш первый год подобен был измене.

Наш год второй – то Э-дем, то Со-дом,

На третий год под горестные пени

Четвертый год явился в новый дом.

Нам пятый год вкруг глаз наставил тени,

Шестой восшествовал стахановским трудом,

Седьмой случился в день такой осенний.

Восьмой… А впрочем, про восьмой потом.

Девятый вал невиданных волнений,

Десятикратно внятных упоений –

Прекрасный и губительный гонец.

Из дюжины измен в мордобоев

И смен – от полушарий до обоев, –

Всяк, сказочке – пленительный венец.

1990

Венок Донжуанский

1Воспел Миронов Марриэтт,

Превознося превыше меры,

Не ведая, что против вет

ра плюёт он эдаким манером.

Будь ты фельдмаршал, будь корнет,

От Англии до «Англетера» –

Полно Колетт, Жоржетт… Анн – нет,

А значит, нету атмосферы.

С тоской и длинным пистолетом

Идёшь стреляться в кабинет ты,

А там – стройна, как сам соннет,

В цветном переднике, с багетом,

С набором пива и кревет

ок, но – души цветок – Аннетта.

2Окно души, цветок Аннетта.

Но часто, не размежив вежд,

Внимаешь радио-куплетам

Про светлый памятник. Надежд

Надежных мало в мире этом,

Но коль найдешь, держись, как Пешт

За Буду задунайским летом.

И помни о красе одежд.

А коль скует суровым бытом,

Когда, босой и неумытый,

К ней постучишься на обед, –

Семита иль антисемита

Согреет и прижмет к ланитам

Надежда – негасимый свет.

3Надежда – негасимый свет.

Но вот, под яркие софиты,

Накинув розовый берет,

Летит на сцену Маргарита.

И пусть герой плешив и сед,

Но буде в нем хоть гран пиита,

Его зажжет, как искра жито,

Марго, Маргоша, Маргaретт.

Замоскворецкою Одеттой

Полу-легка, полу-одета,

Она откроет двери в рай,

Неважно: в храм или сарай,

И даже под вороний грай –

О, Рита – это пламень света.

4О, Рита – это пламень света.

Но у огня один изъян:

Сильней его, как волны Леты,

Марина. Море, океан,

И шкипер на борту корвета,

И в тесной рубке капитан,

Секстан, фок-брамсель, шкот, мушкеты –

Вот лексикон Марин всех стран.

Покоя ждать – одна докука,

С Мариной – вечная разлука,

И перехлест на склоне лет,

Фуражку скинув: – Что за сука!..

Грехи отмаливать до стука…

Марина – верный амулет.

5Марина – верный амулет.

А Софья, Софушка, София –

Добро – ее приоритет,

Хотя и нет такой стихии.

Софии вреден tet-a-tet,

А коль родит, ее ль грехи? И

Пускай ослушник ищет бед

За свои помыслы лихие.

А Софа, выкупив билеты

До Боготы или Тайшета,

Багаж оставив бедноте

В Тунгусском университе

те, растает в синем небе где-то.

София – благоcти комета.

6София – благости комета.

Но тут является на тур

Необходимость рифмы – Света,

В роскошестве своих натур.

Ей нет преград, ей нет совета,

Указов Ленсовета сюр –

Оно ненужные предметы,

Как рифмы не нужны для сур.

Зато, когда пойти на дело,

Она отдать готова тело,

Хоть предпочтительней корсет

Подставить пуле угорелой.

Глядишь, жива, зарозовела –

Лихой народ летит на Свет.

7Лихой народ летит на Свет.

Но что с того простым крестьянам?

Коль в полуночной Ambulett,

Как ангел, снизойдет Татьяна.

Спринцовка, клизма, шприц, пинцет,

В пробирке спирта пол-стакана,

Касторка, медузомицет…

Асклепий в юбке – Татиана.

Когда с балкона-парапета

И глупого менталитета

Слетите наземь, зол и пьян

От боли и душевных ран,

Набрать спешите nine-one-one –

Татьяне ведомы секреты.

8Татьяне ведомы секреты.

У Натали – иной сюжет,

Она подчас – страшней кастета,

Порою – слаще, чем шербет.

В ней наподобье винегрета –

И Челубей и Пересвет.

Наталия – природней нету.

(И – баста с рифмою на «эт».)

Но коли ты – четвероногий,

Ползучий, птичий иль двурогий,

Спеши к Наталье со всех ног,

Она тебе и царь и бог.

(Сбиваюсь на девятой лье.)

Наталий славят в ''Natale’’.

9Наталий славят в ‘’Natale”.

Еленам – нет нужды в рекламе.

Елена гордо свое знамя

Несет, как должно короле

ве. Шлейф за ней, порой, в золе

Вчерашних грез и ожиданий,

Но груз приобретенных знаний

Ее удержит на земле

И на престоле. И достоин

Ее любви лишь славный воин,

Готовый руку за Еле

ну огню отдать иль на скале.

Увечие – звезда героя.

А Лена? Вновь на дефиле.

10А Лена вновь на дефиле.

А где Мария? В чистом поле,

Марии душно жить в неволе,

Хоть в Букингеме, хоть Кремле.

Мария хороша в седле.

Но горькой не страшась юдоли,

Она пойдет, согласно роли,

По Галилее на осле.

Да и в соседней Самарии

Она – как матерь-героиня,

Хоть далеко не многодет

на Сталинграде и в Турине,

Толедо, Рио – всем богиня,

С Марией вечен Назарет.

11С Марией вечен Назарет,

Тамару помнят по Кавказу,

Но у Тамар свои проказы,

Их знает, разве, Магомет.

Тамары женственный секрет

Таинственен, как искра страза,

А коль поймал, как льдинку в глаз, о-

бязан будь прочесть декрет:

«Мужей как псов, и их отстрел

Дозволен без учета стрел.

Героям племенного стада –

Бубенчик с ленточкой в награду

И в поле клеверном надел».

Тамара. Радость и отрада.

12Тамара. Радость и отрада.

А Вы встречали в жизни Люб?

С которой, Вы-Скупой не скуп,

Не глуп, красив и все Вам рады.

И хоть бы ты дышал на ладан,

Не гром иерихонских труб,

Она – взнесет тебя на круп

Коня Судьбы, что где-то рядом.

Любовь, Любаша, любисток –

На взгляд, незначимый росток –

Не с Ботанического сада,

Но как куснешь, маркиз де Сада

Пробьет 500-ударный ток.

Любовь. Ей ничего не надо.

13Любовь. Ей ничего не надо.

Евгеника… При чем тут ген?

Тур-генев, Генис… куча Ген.

Евгений – мало. Как генскладов.

Евгеньи! В чем, по Вашим взглядам,

Влиянье дрог на андроген,

Морфологем на галоген

И кала на пинокаладу?

И взяв тугую папиросу,

Она ответит на вопросы,

Но – Дамою побит Валет,

Когда, слезу смахнувши с носу,

Она love-seat займет без спросу.

Евгень-ей заключим куплет.

14Евгеньей заключим куплет.

Кого забыл? Забыл Ирину.

А без Ирины нет картины,

Как плох без ирисов букет

Го-гена… Тьфу на вас, эстет,

Всяк путаю, как Грея-Грина,

С Ван Гогом. Каковы на цвет

Родные Брюсову куртины?..

Забыл Эстер, Карину, Нину,

Ксантиппу, Липу, Агриппину,

И чем четверг старее сред.

Клариссу, Тиссу, Катарину –

Забыл. С какого карантина

Воспел Миронов Мариэтт?

15Воспел Миронов Мариэтт-

ок. Но души цветок – Аннетта.

Надежда – негасимый свет,

А Рита – это пламень света.

Марина – верный амулет,

София – благости комета,

Лихой народ летит на Свет –

Татьяне ведомы секреты.

Наталий славят в Natale,

А Лена вновь на дефиле.

С Марией вечен Назарет.

Тамара – радость и отрада.

Любовь. Ей ничего не надо.

Евгеньей заключим куплет.

Сонет про лягушку (лягуха) и поэтов

Была живой. Но стали холода.

Застыли лапки. Сердце затаилось.

Она – болотным камушком явилась,

Зеленоватым катышком из льда.

Теперь снега и стужа – не беда,

Ведь умерла она, а не родилась,

А умереть, порой, такая ж милость,

Как жить икринкою у краешка пруда.

Пройдет зима. И зажурчит вода.

И вздрогнут лапки. Сердце вдруг забьется.

И камушек болотный изо льда

Глядишь, уже – возле подруги вьется.

Но в сердце у поэта никогда

Лягушья жизнь ничем не отзовется.

Амблистома – Аксолотль

Аксолотль – рыба-чудо,

Как вода, земля и свет,

И плывет она оттуда,

Для чего названья нет.

И трепещет плавниками,

Хрупкими, как лепестки,

В жабры нежные вдыхая

Кислорода пузырьки.

Но едва лишь высыхает

Неглубокий водоем –

Плавники она смыкает,

Закрывает жабр проем.

Пара ножек, хвостик мелкий,

И – очнувшись ото сна,

Извивающейся стрелкой

По земле бежит она –

Амблистома. Имя ново.

Но – из первозданных рек

К свету вышла амблистома –

Рыбка, а не человек.

«Я научился крякать по-утиному …»

Я научился крякать по-утиному,

Не оттого, что онемел с полслова, –

Оно ж не значит, кто-то стал скотиною,

Когда мычать умеет, как корова.

А просто – словом не утишишь горести,

Не передашь невыносимость боли,

Людскою мовой не очистишь совести,

Своей и то, а уж чужой – тем боле.

А я умею крякать по-утиному,

И внятен им мой скрип неблагозвонный,

Когда зову с вечернею путиною

К нехитрой трапезе на берегу Гудзона.

«Я знаю гусыню, зовут ее Сарра …»

Я знаю гусыню, зовут ее Сарра,

У бывшего пирса ее ареал,

И прочих пернатых, и юных и старых,

Гоняет она, как в отставке капрал.

Гоняет гагар и гусиные пары,

Но, видно, не все ей везет на веку,

Поскольку не гладко у названной Сарры

Топорщатся перья на правом боку.

Поскольку в глазах ее горечь разлуки,

И в гаганье хриплом не слышно угроз,

И лезет на ноги, и лезет на руки,

И щиплет за пальцы, и даже за нос.

Шипит, как кофейник, и шеей выводит

То знак бесконечности, то интеграл, –

Сварливая Сарра пока верховодит.

У старого пирса ее ареал.

«Совсем недавно, сотню лет назад …»

Совсем недавно, сотню лет назад,

Сюда суда и баржи швартовались,

Скрипели трапы, люди целовались

И грузчики ругались, как всегда,

Тюки роняли в воду иногда,

И люди падали, скользя по мокрым сходням,

И падал снег, как падает сегодня

На мокрый плёс гудзоновского льда.

Пасхальное

Христова пытка длится и поныне.

Не та – голгофова…

Мильярды прочих, тех,

кто, приняв горшие страданья, искупили

давно уже любой вселенский грех.

Но путь страстной уж третье тыщелетье

всё тянется. Пока в дыму кадил

вотще твердят христово имя дети

и символ пытки носят на груди.

Письмо дантисту

Пол-года не пройдет, и станет солнце краше,

Коль будет полон рот зубов, как «в лето от…»,

Когда нас в лагерях кормили пшенной кашей

(однако от цинги не бедствовал народ).

К чему мне ныне пасть, как у кита с коровой?

Хароновый пролив – не местный root-канал.

Прекрасных дам пленять улыбкой Казановы?

когда с приставкой «без» весь прочий арсенал.

Живем не однова. Не так еще живали…

А Агасферов крест – не сахара ведро.

Не предлагайте мне на уличном развале

Ни «вечную» иглу, ни «вечное» перо.

«Засновали сенокосцы …»

Засновали сенокосцы

По лугам у тихих вод,

На равнину крестоносцы

Выезжали из ворот.

Впереди – плащом отмечен,

Сам Гильом де Ля Минор,

Он в сраженьях изувечен,

Но храбрейший он сеньор.

Рядом с ним – Рокфор Беспечный,

Граф и молод и силен,

Ни в одной доселе сечи

Не терял улыбки он.

Третий – сир Амбрэ де Лечо

На свирепом вороном,

На словах не многоречен –

Знаменит своим умом.

Где бродили к'вистадоры,

Хроники не говорят,

Только скоро иль не скоро

Воротилися назад.

Ля Минор глаза не кажет,

Граф Рокфор трусит струной,

Сир Амбрэ бездумно вяжет

Две кольчуги из одной.

Косари загомонили,

Девки пляшут на стогах,

Лапки длинные умыли

Сенокосцы на лугах.

По заказу Ильи Шенкера

Гордый Ислама боец – Ахмуддил,

Был в ученье ленив и небрежен,

Не различал динамит и тротил,

Чтоб схоронить под одежей.

Сорок прилежных друзей, распылясь,

Уж порхали на райском Парнасе,

А Ахмудил, ротозей, лоботряс,

Так и сидел в 1-ом классе.

Но же – Аллах углядел, порадел –

Нужен дурак в эмпиреи –

Вместе с курятником парень взлетел,

Благо, петух был евреем.

Вот и попал он в обещанный рай:

Горы халвы и шербета,

Сладок кальян, вай, – зурна, заиграй!

70 девственниц – где-то?

Но не выходит девичий отряд

Стайкой по тропке мощеной –

Вышел со старой козой Мухаммад

И говорит чуть смущенно:

Ты, Ахмудил, все ходил в первый класс,

А трижды долины топило,

Кончился девственниц свежих запас,

Есть пара-тройка от силы.

Ждет тебя жадно Уффля-Бюль-Карга,

В паспорте возраст просрочен,

С язвой проказной у девы нога,

Но дева она непорочна.

Вон промелькнула в кустах Зи-Ханум,

Скорая, будто карета,

То есть, Ханум лишь формально ханум –

Органа нужного нету.

Вот Блямчитай-Сдуралу-Белемзей,

Пару недель как в девицах,

Вроде, один из твоих же друзей,

Будет вам чем поделиться.

Ты, Ахмудил, ни о чем не жалей,

Ослик есть – золотце, милый,

Там претендует один Апулей,

Да мы их, гяуров, на мыло.

Чистой воды есть один крокодил,

Есть таракан незалапанный…

– Ну вас к Аллаху, – вскричал Ахмудил,

Вспомнил и маму и папу он.

Куча друзей окружили его,

Синие, мертвые, разные,

Если осталось чего от кого,

То лишь клочки безобразные.

– К Лешему было курятник взрывать!

Кур же потом и потешить,

Дайте хотя б завалящую блядь, –

Шепчет бедняк ахмудевший.

– За откровенность тебя я дарю, –

Голос раздался насмешливый, –

Если взорвешь эту кодлу в Раю,

То возвращайся на Грешную.

Вспомнил боец, как готовить тротил,

Кнопку нажал он уместно,

И возлетел-воспарил Ахмуддил,

Вверх или вниз – неизвестно.

«У синей и раскидистой чинары …»

У синей и раскидистой чинары

Сидел таджик с высоких самых гор

И на одной струне взамен гитары

Изображал памирский перебор.

А дева юная томилася в долине,

Отец ее был страшный муджахид,

Не позволял глядеть на горы сини

И открывать свой незабвенный вид.

Но тут случилося ужасному обвалу,

Упал таджик персидский свысока

И, весь в снегу, он подкатил к дувалу,

Где дева юная вязала два носка.

Он ей сказал: – Прости, младая дева,

Что я оборван, грязен и небрит,

Скажи мне «нет» – и я уйду налево,

А если «да» – не страшен муджахид.

А тот вошел, суровый и горбатый,

Два зуба шепелявили, притом:

– Проклятый перс… – шипел из-под халата,

С халвой во рту и поднятым перстом.

А перс сказал, раскинувши лохмотья,

И на одной струне разбросив тишь:

– Шайтан-вокзал, но с гор упал и хоть я,

Но мне плевать, о чем ты говоришь…

Смирел старик, скрипя зубами, впрочем –

Не покоришь такого молодца:

– Бери одну мою такую дочерь,

Ведь не одна такая у отца.

А дочь сказала: – Если бы в бешмете,

Я, может быть, подумавши, пошла,

Но у меня приятней на примете

Таджик есть толстенький из нашего села.

И перс вскочил, как будто тополь юный,

Разбил посуду и, рассыпав плов,

Взмахнул рукой и зазвучали струны,

Точней, одна. Взлетел. Он был таков.