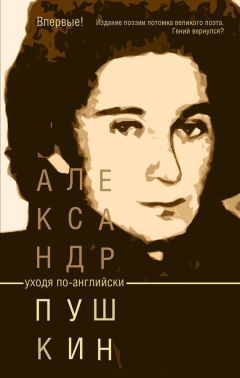

Текст книги "Уходя по-английски"

Автор книги: Александр Пушкин

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)

В жизни А.Г. дрался много, иногда жестоко и несправедливо, а в Германии победил чемпиона оккупационных войск по «покладанию рук», т. е. армрестлингу. Он прекрасно рисовал, рифмовал и, имея стопроцентный слух, мог играть на пианино, баяне, флейте и пр., но всю жизнь играл на семиструнной гитаре. Переняв от отца математический ум, столь же способен был к точным наукам и впоследствии имел несколько патентов по строительству, в частности, по изобретению свайных установок. Про себя же говорил: «я – механик». У него было много друзей, иные его предавали, но, не видя в ответ злопамятства, они возвращались. Он имел много женщин, часто бессистемно и безвыборочно («Пушкины никогда не жили просто» – его фраза). Как говорит супруга, Мария Михайловна Пушкина (Лешукова): «У Саши на первом месте – работа, на втором – друзья, на третьем – девушки, на четвертом – дети, а потом уже жена». Спал он не более шести часов в сутки. Раны на нем заживали, «как на собаке» – нога с двойным переломом срасталась за две недели. Болеть – некогда.

На войну его не взяли, вначале по малолетству, а потом не отпускали с авиазавода, где он стал классным наладчиком и контролером по проверке авиамоторов. С завода он порой не приходил по трое суток, а когда возвращался, пешком от Семеновской до Брюсовского, то, бывало, засыпал на лестнице, не дойдя до квартиры. Тогда мать с его братом Мишей и маленькой сестрой Наташей, заранее ждавшие его, тащили спящего кормильца на шестой этаж. У него была единственная рабочая карточка на семью.

Вскоре после войны отчим, Игорь Николаевич Харитонов, устроил Александра в театральную труппу, «гастролировавшую» по оккупированным странам Европы. Как ни странно, тогда же с концертным хором выступала в Берлине его будущая жена, Мария (Лешукова). И хотя портреты ее он мог там видеть в витринах фотоателье, встретились они позже, в Свердловске, в ресторане, куда он завалился со своими коллегами, т. е. с бригадой по установке ЛЭП-500. Внешний облик его: небритость, сапоги и телогрейка – неожиданно контрастировал с ухоженностью свердловского бомонда. Возможно, потому и удалось отбить красавицу у местных ухажеров. А.Г. был к тому времени уже разведен. Первая жена, Александра Колоскова, старше его на шесть лет, не отличалась интеллигентностью и очень не нравилась всему семейству. А.Г. вообще не любил «красавчиков смитов» (Дж. Лондон).

Своего первого ребенка Мария вынашивала в Муромских лесах, в городе Кулебаки, где А.Г. работал инженером-механиком. И если бы на последнем месяце беременности она не взяла билет на Москву, был бы в роду Пушкиных кулебакчанин, или кулебакец. В начале 60-х А.Г. строил Целиноград (ныне Астана), и по вечерам из окон пятиэтажек разносились слова его песен о тяжелых бытовых условиях жизни строителей нового города, типа: «В «Север» уж не пускают нас, остался один «Ишим»…» (два имевшихся тогда в городе ресторана). А.Г. рвал струны в прямом смысле слова. В Москве, на Бауманке, в определенных домах определенные девушки порой говорили: «Володь, погоди, пускай Сашка споет…» Володя был Высоцкий, Сашка – Пушкин. Сашка и Мишка (брат) были «реальными авторитетами»: Сашка – брал силой, Мишка – благородством. С детства они дрались спина-к спине. Когда А.Г. ввязывался в драку, М.Г. поначалу стоял в стороне, и лишь если дело становилось плохо – вставал защищать тылы. К деньгам относились легко.

Был случай в Целинограде: А.Г. надо было срочно в Москву на совещание, самолет уже отходил. Приличный гражданин в костюме и при галстуке догнал авиалайнер, ухватил его за крыло и повис. Самолет остановился – А.Г. прилетел вовремя. Там же, в марте 63-го был ему сон: голова отца, Георгия Амазасповича, на фоне ослепительно красного заката. Наутро пришла телеграмма о смерти.

По Москве, в качестве прораба, гл. инженера либо нач. стройуправления, А.Г. построил несколько знаменитых сооружений – МГУ, «Известия», «Белый дом», и, естественно, много обыкновенных домов в разных районах столицы. Занимался передвижкой зданий. В Казахстане «под большим секретом» строил шахты для ракетных установок. Несколько лет строил Оренбург, как и предок, интересуясь «пугачевщиной». Привез оттуда третью жену, Лиду, с приемным сыном.

При всем этом он отнюдь не лишал себя простых житейских радостей. Сидел в степях в обнимку с большим ручным сурком и не мог понять, «зачем мы летаем в космос, если не можем понять собственную собаку». Правда, когда был пьян, от него шарахались не только люди, но и лошади. Уважал количество труда, вложенного в произведение, в отличие от брата, который ценил сугубо красоту созданного. Привозил кучу книжек провинциальных издательств, недоступных в Москве. Приносил собак из вивария, кошек с улицы и пр., но об этой черте всех лиц уже говорилось. В консерватории засыпал при первых тактах, смущая храпом супругу и публику. Любил «Лунную сонату». Пел: «It’s a long way to Tepperary…» и «Я встретил Вас…» Притаскивал домой и югославские порножурналы, и первую диссидентскую «Белую книгу» Даниэля-Синявского, и Солженицына, и Даррелла. Будучи наполовину армянином, был ярым русофилом. Никогда, пожалуй, не мечтал «свить гнездышко» и иметь свой дом.

31 марта 1986 года, в день смерти матери, он первым пришел на Ваганьково. Тем более, что участок был его рукотворным. Пятнадцать лет назад он пригнал сюда бульдозер и, вытащив из земли огромный камень, освободил много пространства, поставил оградку. Теперь, прибрав могилки, он расставил на лавочке выпивки-закуски и встречал гостей-родственников как добрый хозяин. После кладбища предполагалось поехать к нему домой.

На обратном пути с ним случился инсульт. Он пытался улыбаться, но, может быть, впервые в жизни был беспомощен. «Это – всё…» – сказал Михаил Георгиевич, имея в виду и себя, когда брата положили на носилки. В больнице с А.Г. обошлись, как с простым работягой: на кладбище он пришел в сапогах и телогрейке.

Александр Георгиевич Пушкин, 59-ти лет, умер в ночь на 1-е апреля. «Сашка, как всегда, пошутил…» – сказал кто-то из друзей на похоронах, а всего там было человек 200–300. На Ваганьковском участке поставили пятую плиту и появилась шестая надпись.

(Анна Петровна Пушкина – 1869–1944; Юрий Емельянов – 1915–1939; Екатерина Александровна Пушкина – 1907–1969; Мария Исаковна Опанасенко – 1895–1971; Елена Ивановна Емельянова – 1894–1980.)

Михаил Георгиевич Пушкин был тоже человеком Возрождения. Но, скорее, не Созидания, а Красоты, Эстетизма. Родился 26 марта 29-го года. Так что его работа во время войны состояла в тушении зажигалок на крышах Москвы. В седьмом классе он бросил школу, предпочитая лежать на диване и играть на гитаре. Потом закончил училище, получив специальность: «художник по резьбе по дереву». Поступил в Строгановку (художественное училище, типа института), на отделение монументальной скульптуры. Затем его перевели в Мухинское, в Ленинград, со сталинской (sic) стипендией. Денег, однако, не хватало и студенты подрабатывали на покраске зданий. Однажды это оказалось баней, и когда молодых людей подняли на «люльке», они очутились перед окнами женского отделения, подняв большой переполох. Его институтские конспекты состояли, в основном, не из текстов, но из точных зарисовок великих произведений живописи и скульптуры. Иной, имея такую большую длинную тетрадь с карандашными набросками, мог бы прекрасно сойти за знатока искусства.

Много работал в геологических экспедициях. Профессионально занимался альпинизмом, на Кавказе и Памире, был мастером спорта, инструктором (в его военной книжке было написано «альпийский стрелок»). Как сам говорил, выбирал виды деятельности, не связанные с политикой, партией и пр.

Тоже было дело в конце 50-х. Постоянно отвергаемый поклонник сестры Наташи вздумал пробраться к ней, как Ромео, по водосточной трубе. Однако застрял, не дотягиваясь до окна и теряя силы. Наташа, наблюдавшая за сим геройством, побежала будить брата, что с большого бодуна спал на диване. Миша высунулся из окна, сказал: «Ну ты, чувак, давай руку», вытащил поклонника на подоконник и опять завалился на диван. А однажды в Коктебеле случайно уложил артиста Переверзева (к/ф «Первая перчатка»), но не нарочно.

Драться умел, но, благодаря своей спокойной ироничности, практически всегда обходился без мордобоя. Много мог выпить «вина» (так он называл любой спиртной напиток), но пьяным его никто не видел. Никогда, как и дед его, не носил шапок. Но также не одевал и пиджаков как признака официозности. Внешне походил на Ива Монтана (кстати, любимый артист Е.А.). А la Атос, как ныне говорится, – на фоне советской эпохи. Будучи скульптором-монументалистом, зарабатывал порой много денег, но легко их тратил: не на гулянки только – на предметы художественной роскоши. Нюанс эстетства: в дорогом ресторане выкладывал на стол дешевейшие сигареты «Памир» (10 коп.), а рядом зажигалку «Ронсон». Нюанс философического нелепства. В длинном переходе под Манежной площадью у него порвался карман брюк и посыпались деньги. Он их подобрал и положил в тот же карман. Деньги посыпались – подбирание повторилось. Карман – тот же. Деньги со звоном высыпались в третий раз. Не выказывая гнева и не меняя выражения лица, Михаил Георгиевич оставил это бесполезное занятие и продолжил путь. Женщины на него вешались и желали иметь от него детей. В отличие от подруг брата (в смысле – детей). «Я из женщин мадонн делаю, а Мишка – мартышек. Но уходят они с ним», – говорил А.Г. К тому же, оба брата были прекрасными кулинарами. С творческим подходом. Так, А.Г. при пустом однажды холодильнике выдумал жарить огурцы наподобие кабачков – получилось даже вкуснее.

Порой возникал вопрос, когда же М.Г. успевает ваять свои грандиозные монументы. Впечатление было, что на втором этаже его мастерской постоянно – гости, вино, камин с шашлыками, экзотические угри, браконьерская рыба, привезенная им с Белого моря. В интеллектуальном антураже редких книг, картин, скульптур, музыки. М.Г. знал много стихов наизусть, но предпочитал-таки Пушкина, Рильке и Верхарна. Любимая песня: «Осторожно, друг, ведь никто еще здесь не был, в таинственной стране Мадагаскар…» В отличие от брата, который пел, а порой и львом ревел, громким и грубым басом, М.Г., имея нормальный мужской голос, пел блеющим баритоном. Но с душой. «К себе не надо относиться серьезно», – говаривал Михаил Георгиевич.

После смерти Александра Георгиевича, брата, соперника и постоянного оппонента, Михаил Георгиевич поседел за одну ночь и стал пожилым человеком. Серьезно приобщился к православию. Под конец жизни, при помощи сестры Натальи, съездил в Польшу и в Америку. Нью-Йорк ему очень понравился. Он по-детски интересовался каждой мелочью американской техники, архитектуры. По-английски выражался, как Ленин или Джон Леннон: «Сеньк ю вери мух».

Погиб 3 августа 1992-го в автокатастрофе. По дороге из Оптиной пустыни. М.Г. сидел рядом с водителем, сзади – девушка с маленьким ребенком. Лопнуло переднее колесо, машина слетела с обочины и врезалась в дерево, как всегда пассажирской стороной. «Позаботьтесь о ребенке», – прохрипел М.Г. с разбитой грудью, не зная, что тот, чудом пролетев через переднее разбитое стекло и между деревьев, остался цел и невредим. Водитель с девушкой – тоже. А Михаил Георгиевич умер в сельской больнице Калужской области в ту же ночь. Было ему 63 года. На Ваганьково появилась шестая плита.

У Михаила Георгиевича – одна жена, Евгения Степановна Батурина, и двое детей.

Как было сказано выше, 26 октября 1937 года от Екатерины Александровны Пушкиной и Игоря Николаевича Харитонова произошла дочь Наталья. Ныне она живет в Нью-Йорке и как праправнучка Пушкина является старшей в данном роду.

В юности закончила театрально-художественное училище, затем ВГИК по киноведению. В Москве работала кинокритиком, организатором художественных выставок. Ныне, после долгих лет работы в Метрополитен Опера в качестве художника по гриму, пребывает на пенсии. Замужем была четыре раза, причем 1-й и 4-й муж – одно и то же лицо – писатель Анатолий Ромов. Иосиф Тохадзе, известный в Нью-Йорке бизнесмен-просветитель, и покойный Евгений Фридман, актер («Бегущая по волнам», «Вечера на хуторе близ Диканьки») и кинорежиссер («Остров сокровищ», «Тихий Дон», помреж) – тоже замечательные люди, достойные жизнеописаний. Своих детей у Натальи Игоревны нет.

Касаемо шестого поколения.

У Александра Георгиевича Пушкина – двое детей.

Александр (1957). Закончил МГПИ на Пироговке. Сменил много профессий. Несколько книжек стихов. Ныне – лицо без определенных занятий. Жена – Наталья Вдовина (Билфелд). Живут в Нью-Йорке. Детей нет.

Анна (1968). Унаследовала от отца абсолютный слух. Специалист по ботаническому интерьеру и interior design. Живет в Москве. Муж – Денис Кирьенин. Дети: Павел (1990) и Полина (2002).

У Михаила Георгиевича Пушкина – двое детей.

Екатерина (1961). По образованию медсестра. По призванию золотошвейка. Работает в Донском монастыре. От Дмитрия Демина имеет сына Ивана (1982). Второй муж – Михаил Радионов.

Михаил (1967). Краснодеревщик, как отец. Строитель, как дядя. Женат трижды. Последняя жена – Людмила Богатырева. Детей нет.

Крысоед

Лежит как-то рыжий кот Степан в кресле и видит: бежит по кухне белая мышь, да не прячется, а прямо посередке пересекает помещение. Онемел было Степан от такой наглости, но потом чувство долга взяло верх, и он, спрыгнув, придавил мышиный хвост лохматой лапой и заорал озверело:

– Ты что, мышь, с ума сошла?

А та, представьте, спокойно обернулась, поглядела коту в глаза своими розовыми бусинками и говорит:

– Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, я не привыкла к такому обращению (она досадливо выдернула хвост из-под лапы). В-третьих, давайте представимся. Меня зовут Екатерина Никаноровна. А вас?

– Степан я, – зарычал кот. – Может, слышала?

– Степан, Степан, – наморщилась она. – Ах, да, Василий Петрович как-то упоминал вас в разговоре. Что же, очень приятно.

– Василий Петрович? Ты его знаешь? – посерьезнел Степан (Василий Петрович был очень солидным котом с девятого этажа).

– О, да. И его, и еще многих. Я, знаете ли, во многих домах квартировала. И, кстати, нигде и никто не позволял себе фамильярностей при первом знакомстве, не говоря уже о том, чтобы, извините, распускать лапы.

– Как, ты говоришь, вас зовут?

– Екатерина Никаноровна, жена Константина Мамедовича. Друзья называют его «Крысоед».

– Как? Он – кот?

– Нет, мой муж – мышь, но размеры его позволяют ему питаться крысами. Впрочем, не бойтесь, соседей он не трогает.

– Мне-то чего бояться?

– Да дело в том, что иногда, за неимением крыс (мор, знаете ли, переселение), ему приходится есть котов. Но не беспокойтесь, это бывает очень редко, и там, где мы квартируем, Константин Мамедович никого не трогает – такое у него правило.

Изумленный Степан отправился вымещать свое недоумение на кошке Машке, а Екатерина Никаноровна деловито засеменила дальше.

Посуетившись под столом, закусив и прихватив с собой порядочный обломок макаронины, она протопала по коридору, пискнула на ходу «здравствуйте» большому псу, протиснулась, вздохнув, в какую-то дырочку и исчезла.

– Здравствуй, здравствуй, милая, – пробурчал пес Платон, вспомнил вдруг о бездельнике Степке и снова погрузился в дрему.

Екатерина Никаноровна ежедневно забегала на кухню. Степан задумчиво чесал лапой в затылке и думал про себя, что она довольно аппетитная бабенка, и что, тем не менее, его обязанность – съесть ее, но, вспоминая Василия Петровича, а тем более незнакомого Константина Мамедовича Крысоеда и не желая усложнять свою простую жизнь, прикрывал глаза и отворачивался. Растрепанная кошка Машка ревновала и завидовала пухленькой и ухоженной Екатерине Никаноровне.

Петух Ганя, предвидевший свою печальную будущность, ходил за ней по пятам и, притворно улыбаясь, заглядывал ей в мордочку. Какая она смелая, свободная, самостоятельная! И, когда она исчезала под дверью, с тоской и злобой смотрел ей вслед. Знал, что сам никуда не убежит и безропотно полезет, когда скажут, в бульон.

Скворец Штиблет рад был свежей компании, да и размеры мыши были ему понятны, и он частенько сам сбрасывал ей со стола хлебные корочки, распевая во все горло блатные песни.

Платон ласково называл ее «милой дамочкой».

И люди, жившие в этой квартире, вскоре приметив мышь, не питали к ней злобных чувств, а напротив, удивлялись ее бесстрашной бойкости и белизне и при встрече всегда вежливо ее обходили.

Хозяева иногда просили Екатерину Никаноровну рассказать им что-нибудь, и тогда она усаживалась на плинтусе, складывала на животе белые лапки и, обведя публику яркими розовыми бусинками глаз, рассказывала о своем муже:

– Он у меня такой солидный мужчина, в одиннадцать раз больше меня (сама она была довольно крупной женщиной), весь черный, хвост кольцами, и глаза у него цвета отравленной рапиры.

Рассказывала про его битвы с крысами и котами, про то, как он возвращался домой с добычей весь израненный, но не побежденный, про то, как она перевязывала его раны, а он ласково глядел на нее своим пронзительным взором и называл «моя Кэтти».

Затем Екатерина Никаноровна всплескивала лапками, говорила «ой! Засиделась» и, взяв в зубки корочку хлеба, или кусочек колбаски, или яблочный огрызок, прощалась и быстро семенила к выходу.

– А зачем это вы всегда что-нибудь прихватываете с собой? Муж-то ваш крысами питается, а вы, вроде, здесь наедаетесь? – спросила как-то коварная Машка.

– О-о, мой муж, он мне говорит: «Кэтти, для меня высшее блаженство – получить кусочек из твоих рук».

Машка вконец зашлась от зависти и совсем зашпыняла своего Степана за его неотесанность. «Солдафон, – говорит, – бесчувственный».

По словам Екатерины Никаноровны, жила она с мужем в подвале, в огромной бочке из-под старого вина.

– В нашем доме чувствуется поступь веков, – передавала она слова мужа.

Степану хоть и хотелось, да как-то лень было покидать теплую кухню. Вот и отправил он в подвал на разведку своего прихлебателя, рыжего таракана.

На следующий день к вечеру дошел таракан до подвала, отыскал бочку. Пахло от нее почему-то не старым вином, а огурцами. Залез он на бочку, заглянул вниз. И видит: сидит на дне маленький черный мышь. Шажок-другой сделает, покряхтит, носом пошмыгает и опять сидит. На лбу плешинка розовеет, а глаз нету, слепой.

Тут и Екатерина Никаноровна в дырку пролезла. Засуетился мышь, обрадовался, вокруг жены вертится, носом в нее тычется, целует.

– Ну, как, Костик, – говорит она, – ты тут без меня? Вот я тебе и хлебца принесла. Покушай.

– Ох, Катюша, скучно мне здесь, страшно. Ноги, вот, сегодня от сырости свело, чуть не помер.

– Ну, ничего, скоро лето настанет, мы с тобой гулять будем. Потерпи.

Накормила она его, уложила, бумажками обернула, сама рядышком примостилась, греет и сказки рассказывает.

На следующее утро – на кухне – шум-тарарам, Машка хохочет, матом ругается.

– Подлюга, – орет, – эта Катька! Я всегда говорила…

Штиблет с чего-то затосковал, сидит на шкафу, поет тюремные песни хриплым голосом.

Платон головой качает, чует недоброе.

А Степан дождался белую мышь, Екатерину Никаноровну, и съел ее.

Собрался после этого в подвал, да как заглянул в черную дыру, не по себе ему стало. «А ну, думает, – его…»

Дома наврал, что, мол, съел.

А мышь черненький умер на второй день. То ли от голода, то ли от страха.

Платон, правда, потом встряхнулся от сна и намылил-таки Степке загривок. Да поздно было.

(прим. 1985)

Lermant

– Послушайте, Александр Сергеич, – говорил Гоголь Пушкину на летней утренней прогулке по царскосельскому парку, – есть у меня приятель, из малороссов, капитан Прикипенко, только что вернулся с Кавказу, так что он говорит: служит, мол, у них в полку такой поручик, Лермонтов (странная, ведь, фамилия!), так он, говорит, всех нынешних стихотворцев со всеми ихними одами-рапсодами, шутя, говорит, проглотит и только косточки выплюнет. Молодой совсем, 22 годков от роду, а в буриме равных ему нет. Поэмы строчит наподобие Байрона. На всех эпиграммы делает. Да и на дам-с. Со всеми товарищами, мол, уже на ножах, да и в обществе от него воротятся. «Эдакий бяка», – дамы меж собою толкуют.

А Прикипенко мой – он душа простая, ему что ни скажи, он ус покрутит, кольцо дыму выпустит, да и выпьет стопку, за всех – со здоровьичком!.. Вот и думаю, Александр Сергеич, а что бы к вам не привести вундеркинда такого безвестного русской словесности, байрониста нонешнего, сами сетовали, что ваши-то лучшие – кто на каторге, кто по службе, а порядочных поэтов не осталось… Они сейчас с Прикипенкой в отпуске, вместе нумера снимают на Васильевском…

– Да, друзья мои поседели и выплешивели, а я только перебесился… Что ж, Николай, давай хоть завтра. Жена в Москве.

На следуюший день в пять часов пополудни из брички появился Гоголь Николай Васильевич, за ним – армейский офицер с пышными усами и молодой человек в военном мундире, с нахально встревоженным взглядом.

– Александр Сергеевич, – мягко заговорил усатый, протягивая руку, – донельзя доволен познакомиться. Николай Осипович Прикипенко, капитан.

Молодой человек подошел смущенно и заносчиво.

– Лермонтов, поручик, Михаил, Юрьевич.

Зашли в дом, Пушкин спросил два штофа красного вина и сыру.

– Николай Васильич говорил, что вы хорошо пишете стихи, Михаил-ээ?..

– Юрьевич.

– Э-э, да еще как, Александр Сергеич! Они из него шрапнелью сыпятся, – перебил Прикипенко, – дай ему рифму, так он тебе в ответ десять. Мастак!

– Может, порадуете нас чем?

– Да нет, это всё так… чепуха. Сказал – забыл. В альбомы. Барышням. Иные – клухи. Ну, про войну чего-то было…

– А в деле, надо вам сказать, Александр Сергеевич, – встрял Прикипенко, – он, право, молодец, под пули прет, как будь он сирота. За то у нас в полку его так и зовут: «Лермант безумный». Я в книгах не силен, а он, башка-палата, как ночью до-ветру ни выйдешь, иль куда, а у него все свет, все свечки жжет, читает все, читает… А что читать, казалось бы, в горах, пристрелят, как козу. К чему все это?..

– Лермант, Лермант… – наморщился Пушкин, – я у французов не встречал…

– Да нет, мой дед – шотландец. Lear Mont же – «плоская гора» на их наречьи. И ударенье потому на втором слоге. А дед попал в Россию как ландскнехт, хоть и имел дворянство, но – младший сын – в монахи иль вояки, всегда так было.

– А отец?

– Служил, служил и умер.

– А матушка?

– Болела, умерла…

– Прочтите что-нибудь.

– Оставь напрасные заботы,

Не обнажай минувших дней;

В них не откроешь ничего ты,

За что б меня любить сильней!

Ты любишь – верю – и довольно;

Кого – ты ведать не должна;

Тебе открыть мне было б больно,

Как жизнь моя пуста, черна.

Не погублю святое счастье

Такой души и не скажу,

Что недостоин я участья,

Что сам ничем не дорожу;

Что все, чем сердце дорожило,

Теперь для сердца стало яд,

Что для него страданье мило,

Как спутник, собственность иль брат,

Промолвив ласковое слово,

В награду требуй жизнь мою;

Но, друг мой, не проси былого,

Я мук своих не продаю.

– Хорошо, хорошо. И насчет мук – придется согласиться. Не всякий и возьмет. Даже за хорошую цену. Как с провиантом на Кавказе?

За окном послышался стук колес, негромкий конский храп, и через несколько минут на пороге была Наталья Николаевна.

– Наталья, как ты здесь?

– Да задержалась у Прасковьи Алексевны, к папеньке на именины уж не поспею, да и чего там в Москве делать… Иль я помешала?

Все, стоя: «Отнюдь-с…»

– Ну, хорошо, пойду переоденусь и вниз спущусь. Саш, чаю попроси…

Через полчаса в комнате образовалось так: Пушкин с Прикипенко в креслах возле стола, Наталья Николаевна на диване, рядом – Гоголь, напротив них Лермонтов на высоком стуле.

– А позвольте, расскажу Вам про нос, – сказал Гоголь.

– А я про ус, – заметил Лермонтов.

– А я еще про кое-что-с, – пробубнил Прикипенко.

– Господа, господа, что же это? – воскликнул Пушкин, – Наталья, ты как?

– Да нет, слыхала про все три, – ответствовала она.

Произошло неловкое молчание.

Пушкин подумал.

– Что ж, господа, не поиграть ли нам в импровизацию. Тема… Ну хоть «Времена года». Г-н капитан, Вы?

– Рад-с (настраивает гитару, поет):

Прекрасны горы на заре весны,

И снег не холодит, а вниз стекает,

Биваки новобранцами полны,

Аулы спят, чечены отдыхают.

Иное дело – лето. Не дремли,

Своя башка дороже их папахи,

Зато уже не в хату – в ковыли

Ведешь по новой каждый день девахе.

Зима настанет. Пушки не ползут.

Харчей не дозовешься, со штыком ли,

Ни бани нет, пардон, по телу зуд,

Мундир промок, в носу, простите, сопли…

Прикипенко невольно почесался.

– Простите, Наталья Николавна, походы-с…

Гоголь пошевелил носом и встрял:

– Ах, как освежаются дамы на Петербургской стороне, едва лишь только мелькнет луч на лики их после зимнего противостояния. Сколь кокетливы и шляпки и пижмы (ох, если б мне знать, что это?) становятся, будто про мановению палки волшебной; сколь живей и расторопней двигаются ножки их, разодетые в изящные сапожки из какой-нибудь кожи (уж не крокодильей ли?), как тонки талии, освобожденные от зимних салопов (ну, это я помню)… Ах, господа, вы не знаете петербургских дам во дни конца апреля, перед маем-c…

– Знаем-с, – промолвили все.

– А уж на Арбате… – пробормотал поручик, и продолжил:

Опять я взором повстречался,

Сказать с прекрасной, – не скажу,

Нет, от любви я не дрожу,

Я ей соседом оказался.

Под этой шляпкой голубой

Очаровательно проклята,

Я знаю, внучка Дурновой,

Дом номер пятый по Арбату.

Куда-то шла и сапожком

Перебирала снег весенний.

А я любил уединенье

И все Кавказом был влеком.

– Да уж, – сказал Пушкин, – хотя, по-моему, они переехали… А если вспомнить деревню, то:

Весна мила, когда со сна,

Забыв вчерашние забавы,

Ногой встреваешь в стремена.

Желательно, конечно, с правой.

И мчишь вдоль Сороти, где льдины,

Ломаясь, полнят водоем.

И ждут прелестные кузины

За чаем с тетушкой втроем…

Прости, Наташа… Невинные reminiscences. А не составишь ли нам компанию, a la quinto?

– Voila… (задумчиво):

Порою в Мариинке,

Поет ли там Де Тутти,

Я чувствую, как льдинки

Врезаются мне в грудь.

Я чувствую, осколки

Камин не растопит,

Я чувствую, что волки -

За мною по степи.

Босая, как русалка,

А снег метет, метет,

Он – волк или волчарка -

За мною все идет.

Главу свою понуря,

Он будет ночь терпеть,

Буран грядет и буря,

А я босая, ведь…

– Чего это тебя, Наташа, на Танькины сны потянуло… А кстати, Михаил Юрьич, слыхали ль Вы о нашем издании? Названьице, конечно, не блестящее, но зато без назойливого патриотизма – «Современник». Хотя ведь и Тацит и Софокл могли бы так назвать свои альманахи.

– Да господина Гуттенберга на них не родилось, – заметил Гоголь.

– Это Вы о ком, Николай Васильич, – оживился Прикипенко, – уж не о капитане ли из Пятого полка? Немчура. Хороший офицер, но заносчив…

– Да, и у нас в авторах немцы есть, – продолжил Пушкин, – и вообще, компания подобралась неплохая. Жуковский, например, Бoратынский… Смею думать, журнальчик наш не из худших… А по России оно и лучшим будет. А Вы, Михаил Юрьич, стихи только пишете или прозой также балуетесь?

– Балуюсь. С 13 лет. Драмами.

– Это интересно. С современными пиесами нынче плоховато. А каков объем?

– Страниц 50–60. В рукописи, конечно.

– Много. Сократите, как можете, и присылайте. Или вот с Николай Васильичем передайте. И к слову сказать, не написать ли Вам нечто «Записок с Кавказа»? Публике было бы интересно, у нас же никаких живых новостей. Какая-никакая, а война-то идет…

– Приедается, Александр Сергеич, – отмахнулся Прикипенко, – перестрелки что ни день. Стычки, те, конечно, помнятся. При Валерике, например, – жаркое дело было. Речушка такая, переплюнуть лень, а народу положили – и мы, и махмутки – изрядно.

– Вот и жаль, коли живых свидетельств не останется. Так что, Михаил Юрьич, жду от Вас пиесу покороче желательно да стихотворений 10–12. И подумайте о мемуарах с южных границ. Ну, и за наше доброе содружество, – Пушкин направился к шкафу. – Николай Васильич, капитан, поручик, – коньяк-с.

«И зашумело, закипело безрассудное веселье…», как писал впоследствие путаник Гоголь. Впрочем, Прикипенко был в ударе, сыпал армейскими байками, иногда даже вполне пуританского толка, Николай Васильевич набирал две-три ноты на рояле, скоро охмелевший Пушкин перешел со всеми на «ты» и даже «бука» Лермонтов, поначалу было уткнувшийся в свой блокнотик чертить абрисы, улыбнулся пару раз, а затем и вовсе завел светскую беседу с подсевшей к нему Натальей Николаевной. Мы не можем вам пересказать их разговор, поскольку при том не присутствовали, однако знаем наверняка, что Наталья Николаевна коснулась пальчиками плеча поручика, как бы утешая того в чем-то. Что и было замечено Пушкиным.

– Эй, Миша, не вздумай заводить шашни с моей женой, а то, неровен час, и стреляться с тобой будем.

Лермонтов вспыхнул, потупился, и разговор оборвался. Гоголь с интересом оборотился от рояля, Наталья с укоризной поглядела на супруга, но и тут Прикипенко помог обществу.

– Э-э, Александр Сергеич, жаль, не знаете Вы нашего Мишу. То-то он на вид как красна девица, а не так уж он и смирен. У нас в полку даже бывалые офицеры остерегаются с ним в перепалку входить. Как что – за пистолет. Сколько раз я в роли миротворца-добродетеля выступал, хоть и сам, поверьте, не агнец безгрешный. Отнюдь не агнец… Да только что ж мы будем своих офицеров щелкать, когда за каждой горкой ахметки сидят и того дожидаются.

Пушкин развеселился.

– Не держите зла, Михаил Юрьич. Вижу, что стихотворец Вы недурной, но да это материя скучная. А не помериться ли нам в стрельбе? Не в лоб друг дружке, а так, для забавы. Я хоть и статский, а за какой конец пистолет держать, знаю. Да вот, кстати, Вяземский мне оставил хорошую немецкую пару. У них там какая-то дуэль затеялась, да сорвалась. До окончательного умирения попросил подержать. Наташа, не помнишь, куда я засунул эту коробку?

– Полно, Саша, что это тебе вздумалось в комнатах палить?

– А мы на Неве. Ан нет, лучше в парк.

Освободившись от извозчика, компания направилась в парк. «Луна висела округлая и дебелая, подобно нашей Пульхерии Петровне, каждая фигура была на виду, будто на Марсовом поле», – не преминул отметить Гоголь. Шли к поляне возле большого озера. Впереди Прикипенко бережно поддерживал Пушкина за локоток; чуть поотстав, Гоголь с Лермонтовым шебуршились о чем-то.

– О чем это вы, господа, столь весело шушукаетесь? – обернулся к ним Александр Сергеевич, – поделитесь с нами, стариками, своими радостями.

– Да я вот Михаил Юрьичу пару рифмочек сказал, так он мне тотчас и эпиграммку соорудил…

– Николай Васильич, не стоит, – оборвал Лермонтов. – Забудем. Пустяки.