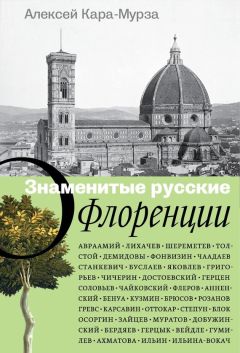

Читать книгу "Знаменитые русские о Флоренции"

Автор книги: Алексей Кара-Мурза

Жанр: Путеводители, Справочники

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Владимир Дмитриевич Яковлев

Владимир Дмитриевич Яковлев (1817, Санкт-Петербург – 3.11.1884, Санкт-Петербург) – поэт, переводчик, путешественник, мемуарист. Обучался в Императорской академии художеств, потом в Петербургском педагогическом институте. Преподавал в приходских училищах, печатал стихи и рассказы в духе романтизма. Расстроенное здоровье требовало обязательной поездки Яковлева на юг, однако материальные средства его были настолько скудны, что он вынужден был одно время взять на себя чтение корректур в нескольких журналах, хотя подобная работа была для него чрезвычайно вредна.

Однако, благодаря счастливому стечению обстоятельств, в конце 1846 г. тридцатилетний литератор Яковлев обратил на себя внимание самого наследника русского престола, Великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II): у его супруги, великой княгини Марии Александровны, жена Яковлева до замужества служила любимой камер-девушкой. Наследник-цесаревич, воспитанник поэта Жуковского и сам любитель романтической поэзии, пожаловал тогда молодому литератору и мужу придворной любимицы большую сумму – пять тысяч рублей серебром для лечения за границей.

Яковлев использовал подаренные деньги на большое путешествие по Италии. В мае 1847 г. он приехал в Триест, оттуда пароходом прибыл в Венецию. Затем, минуя Болонью, двинулся на юг, в Тоскану:

«Впереди ожидала меня Флоренция – италийская Мекка поэтов и художников. Я спешил поклониться гробницам гениев, возродивших в Европе живопись, скульптуру, поэзию. Рим – это торжественная могила древнего языческого мира. Флоренция – улыбающаяся колыбель мира нового…»

Яковлев достаточно подробно описывает дорогу от Болоньи до Флоренции через Апеннинские горы:

«В субботу, в три часа пополудни, я занял свое место в дилижансе. Дорога проведена по крутым горам без малейшей церемонии; ехать надо всю ночь, а для полного вашего удовольствия на билете, выданном вам из конторы дилижансов, между правилами для пассажиров о некурении табаку и прочая напечатано: «контора не берет на себя ответственности в случае нападения превосходных сил и грабежа вооруженною рукою». Чрезвычайно успокоительно – не правда ли? Но здесь на фразы нет ни малейшей пошлины. Чтоб не тревожиться, надо уметь не верить. Имея в перспективе Флоренцию, я утратил способность пугаться».

«Фирменный стиль» мемуариста Яковлева, сделавший его одним из любимых авторов для нескольких поколений русских италоманов, – точное и остроумное описание деталей своих итальянских вояжей:

«Итак, четверка впряжена, общество мое состоит из апатичного пруссака, который спрашивает меня, успеет ли он осмотреть все музеи Флоренции в два дня, и двух энергичных сирийцев из Дамаска, в красных фесах, в полуюбках, в полуштанах и в куртках, по греческой моде, с шалевым поясом. К счастью, один ихних, молодой парень, говорит по-французски и по-итальянски прекрасно. Восточные народы, так же как и мы, способны усваивать все оттенки произношения. Сколько немец наш ни потел, увы! никак не мог произнести в нос проклятое n, тогда как сирийцу это ничего не стоило. Сирийцы были весьма довольны итальянскими товарами, за покупкою которых странствовали, и католицизму, который исповедовали; неблагополучно отзывались они только об оттоманском деспотизме и неудержимо желали перейти в российское подданство, для того, чтобы под охраной русского паспорта спокойно торговать итальянским шелком и исповедовать римский католицизм во владениях падишаха правоверных».

Подробно описал Яковлев и саму дорогу от Болоньи до Флоренции:

«За воротами Болоньи дорога прямо подымается в гору. Убегают от нас холмы, одетые серебристою зеленью масличных рощ, и белые виллы, прячущиеся под тенью кипарисов; земля здесь взволнована, как океан в страшную бурю. Инженер, строивший эту дорогу, вероятно, хотел выказать всю смелость своего воображения: бросил этот неширокий путь по маковкам холмов, по глубоким оврагам, по бедрам крутых гор. Мы не отъехали десяти верст от города, и к нашему дышлу, впереди коней, припрягли четырех огромнейших волов: эти мясные колоссы, с колодками на шее, прошли подле меня, попарно, так кротко, что их можно бы поставить в образец любым супругам… Полчаса подымаемся шагом по крутой дороге, прилепленной к боку горы; спуск, – волов отпрягли, саженный бич взвился, захлопал – и мы несемся во весь дух – под гору. Слева стеной возвышается верх горы, справа, в двух шагах от экипажа, глубокий овраг, где домики и лошади кажутся игрушечными… Обрывы по сторонам дороги становятся диче, пропасти глубже; горные деревушки и рощи исчезли; нагие скалы столпились и со всех сторон загородили горизонт. Облака опускаются, белыми гирляндами льнут к нагим утесам или летят клочьями пуха наравне с нами… Черная ночь уже лежала в глубине долин; а горы все еще были освещены. Наконец и на вершинах все померкло. Луна встала, золотым щитом повисла между далекими остроконечными верхушками скал. Снова припрягают быков, снова тянемся шагом в гору, до первого спуска…С каждой станции за нами гонятся ребятишки, с своим обычным криком: Carita! (Подай!) Если б каждому просящему здесь давать по одному байоку, то мне, кажется, не с чем было бы воротиться домой. Особенно на англичанина и на русского здесь смотрят как на самую богатую золотую жилу. И немудрено. Здесь все дешево; деньги страшно дороги; и какие деньги: мелкая серебряная монета так стара и истерта, что не имеет уже и половины своей настоящей цены; ни изображений, ни надписей давно на ней нет – различай ее по одной величине…»

Остроумно описывает Яковлев и многочисленные в те годы итальянские таможни:

«Ровно в полночь мы были разбужены – не пугайтесь, не разбойниками, а мирными таможенными досмотрщиками. Экипаж был остановлен перед хорошеньким зданием таможни, занесенным на высоты Апеннин и достойным лучшего назначения. Местечко называется Филигаре. Мы были на границе Папских владений. Чемоданы сняты с крыши дилижанса, перерыты для формы и положены на места; факино [носильщик] просит на водку за то, что он трудился. Ничего нет удобнее, как иметь один только чемодан. Покуда пассажиры расплачиваются за то, что их же беспокоили, я всматривался в силуэт пейзажа, мгновенно освещаемого молнией и трепетным светом луны, по которой пробегали темные тучи… При въезде в Тоскану таможенная проверка повторилась; не промешали ей ни ночь, ни буря».

Яковлев приехал в столицу Великого герцогства Тосканского в последних числах мая 1847 г. и прожил там две недели. В своих заметках он рисует благостные картины жизни подданных Леопольда II (из рода Габсбургов), с которым многие европейские прогрессисты одно время связывали большие конституционные надежды:

«Мы быстро спускались в улыбающуюся долину реки Арно. Скаты холмов здесь обработаны с любовью, превращены в вечный сад. Дорога постепенно оживлялась. Явились деревья, цветы, люди – и на этот раз ни одного нищенствующего монаха. Мы обгоняли бодрых лошаков, несших колоссальные корзины плодов и овощей; поселяне шли с зонтиками от солнца. Горожане, мчавшиеся нам навстречу в одноколках, весело поднимали вверх свои шляпы: приветствуя иностранцев как дорогих гостей. Девушки, сидевшие на мраморных скамьях у дверей своих опрятных жилищ, плели солому и тоже нам улыбались. Они, конечно, знали, как сладок каждый привет страннику на чужбине…»

Не стесняясь особо в средствах, Яковлев поселился в одном из отелей на набережной Арно, а потом снял рядом недорогие частные апартаменты:

«Два дня я жил в отеле «Нью-Йорк», в котором американского только и есть, что название. Теперь я живу на набережной Арно, у моста della Trinita, то есть Троицкого. Мост старый, весь мраморный, изящного стиля; флорентийцы гордятся им, как дивом. Из моих окон я вижу высохшее ложе отсутствующей реки Арно, которой представителем остается на все лето мутный ручеек, пробирающийся по камешкам. У меня маленький салон с камином и зеркалом; пол весь обито ковром; мебель орехового дерева, крыта барканом голубым с белыми цветами. Зеленые жалюзи опущены весь день, кроме того, широкие кисейные занавесы; спальня сумрачная, отделяется от салона аркою и кисейным занавесом…»

Отель «Нью-Йорк» на набережной Арно. Здесь в разное время жили В. Д. Яковлев, А. И. Герцен, П. И. Чайковский.

Флоренция сразу понравилась путешественнику: «Firenze la bella, говорят тосканцы. И они правы, Флоренция нравится с первого взгляда. Оригинальность ее заключается в контрасте блестящих новейших зданий с мрачными и массивными палацами средних веков. Но мрачны и печальны здесь одни камни. Все прочее жизнь, свет и улыбка. Теперь время роз: по улицам разносят этот благоуханный товар корзинами. Везде веселые лица; рабочий приправляет свой труд комическою песней. Нигде не заметно ни лени, нилохмотьев. Но всюду видите довольство, благосостояние, здоровье – несомненные результаты необременительного труда и не стесняющей администрации…»

Любимым флорентийским местом Яковлева, явно предпочитавшего посещению церквей и галерей прогулки на открытом воздухе, стали Сады Боболи, расположенные на левом берегу Арно, рядом с великогерцогским дворцом Питти:

Дворец Питти в окружении Садов Боболи.

«Странно, что какой-нибудь берлинский сад или венский Пратер пользуются всемирною славою; тогда как о саде Боболи никто ни слова. Правда, флорентийская знать любит прогуливаться в экипажах по парку (Кашино) и сюда почти не заглядывает. Впрочем, нельзя и винить изящных флорентинок: многие дорожки этого сада были бы сущим наказанием для нежных ног: эти дорожки усыпаны не песком, а мелкими камушками… Сад, раскинутый по холмам, за дворцом, каков бы ни был стиль этого сада, хорош уже тем, что он вечно зелен. Такую природу трудно испортить. С бельведера, из-за высоких кипарисов, очаровательный вид на всю Флоренцию, на все зеленеющие и подернутые голубым флером горы. Кругом – кедры, мирты и лавры, между ними белеются мраморные статуи. Даже досадные предостережения касательно того, чтоб не ломать деревьев и не портить статуй, читаются без досады, потому что они повешены на изящных металлических колонетках. Одни аллеи темны, как ночь, другие спускаются с холмов; в круглом бассейне резвятся золотые и разноцветные рыбки, а в зеленоватые струи глядится роскошная нереида. Отсюда террасы спускаются ко дворцу; на одной из них устроен каменный амфитеатр, уставленный статуями. Одна огромная аллея, спускающаяся с холма, оканчивается обворожительным бассейном, на котором островок весь уставлен лимонными деревьями в вазах; спелых лимонов тут едва ли столько же, сколько и листьев…»

Вид из Садов Боболи на Флоренцию. XIX в.

Заметки В. Д. Яковлева о Флоренции ценны также тем, что, помимо описания достопримечательностей города (это делали многие путешественники и до, и после автора), в них подробно описаны некоторые праздничные представления, которых, по мнению автора, во Флоренции было даже слишком много:

«Везде и всегда народ любил торжественные дни. Жаркий климат особенно располагает к частому отдохновению… В злополучные времена феодального рабства число праздничных дней размножилось неимоверно.

И это было сущим благодеянием для страждущих классов общества: в праздники вассалы могли отдохнуть от преследования сильного. Это были краткие перемирия нескончаемой междоусобицы. По праздникам прекращались не только работы, но и всякие неприязненные действия. Когда политический быт Европы улучшился, епископы не раз пытались отменить лишние праздники, но редко успешно. Народ крепко держался своего права повеселиться. Ныне времена изменились. Бедные люди стали помышлять о праве трудиться. Властям в Западной Европе приходится теперь уже запрещать труд по воскресным дням. Но это не помогает делу, а дело в том, что многие добрые люди, работая по шестнадцати и даже по восемнадцати часов в сутки, не могут досыта накормить свое маленькое семейство…»

Так, 3 июня (по нов. ст.) 1847 г. Яковлеву довелось стать участником одного из самых значительных и ярких католических торжеств – праздника, посвященного почитанию Тела и Крови Христовых (Corpus Domini), который отмечался по всей Италии ежегодно в четверг, следующий за днем Святой Троицы, т. е. на одиннадцатый день после Пятидесятницы (см. Приложение I).

После Флоренции В. Д. Яковлев, разумеется, побывал в Риме, а затем отправился на берега Неаполитанского и Салернского заливов, вернувшись потом на север вдоль побережья Тирренского моря. Записки об итальянском путешествии 1847 г. сделали автора популярным в литературных кругах: путевые очерки Яковлева публиковались в «Библиотеке для чтения», «Отечественных записках», «Русском слове», «Светоче», «Сыне отечества». H.A. Некрасов уговорил автора напечатать ряд очерков в «Современнике». А в 1855 г. книга В. Д. Яковлева «Италия» вышла отдельным изданием – как раз в год вступления на престол Александра II, благородству и щедрости которого была в большой степени обязана.

В 1860 г. В. Д. Яковлев серьезно заболел, вскоре ослеп и слег в постель, с которой не вставал двадцать четыре года, до самой своей смерти в 1884 г., живя лишь на пенсию от Общества пособия бедным писателям.

Приложение IВ. Яковлев. Праздник Тела Христова (Corpus Domini) во Флоренции

Я экстренно велел себя разбудить в восьмом часу. Утром хозяин мой, разумеется, тщетно ломился в мою дверь. Любопытство мое испарилось в сладком сне. Между тем Флоренция уже с рассветом была на ногах, часов в девять и я внял гласу вопиющего хозяина: он торжественно уведомлял, что процессия возымела начало в семь часов.

Я считал ее уже проигранною. Ничего не бывало. Я вышел к церкви Trinita. Солнце сияло, несметные толпы пестрели на улицах, усыпанных лаврами и миртами. Все окна, все балконы были украшены алыми, голубыми, желтыми тканями и густо унизаны зрителями и зрительницами в ярких красочных нарядах. Тысячи вееров были в непрерывном движении. Процессия текла с глухим шумом по узким улицам. Колокольный звон не умолкал. Носовые ноты пения казались резкими для непривычного уха. Огромные пестрые лоскутья духовных знамен колебались в воздухе. Знаменосец, в белом хитоне, как ни упирал в свой живот древко, оно было так тяжело, что грозило повалить монаха на мостовую… Я нашел удобным зайти в отель, где, кстати, было несколько русских, и из бельэтажа продолжал любоваться этой бесконечной, набожной фалангой. Монахи всех орденов и цветов: черные, белые, коричневые, серые и даже пламенного цвета, шли попарно, отрядами. Впереди каждого отряда несли колоссальный крест, с пригвожденным к нему бледным телом Спасителя. Между этими монашескими взводами была тьма мальчиков. Я забыл сказать, что все эти люди скрывались под опущенными на лицо капюшонами, с отверстиями для глаз, что похоже на маски и имело весьма неестественный вид. Но под этими суровыми и скромными костюмами вертелось пружинное итальянское тело. Важность процессии умерялась веселостью этих школьников, наряженных в хламиды; эти beaux masques исподтишка толкались, некоторые даже срывали друг у друга колпаки, подставляли ноги прохожим. И никому не казалось это неуместным. Духовные пели, монахи весело разговаривали между собою, поглядывая вправо и влево, кивая и улыбаясь знакомым, замеченным на балконах; капуцины на походе нюхали табак, останавливались напиться у продавцов воды, отставали от процессии и снова догоняли ее; зрители толковали, и весьма шумно.

Праздничная Процессия Corpus Domini во Флоренции.

Отрядам и знаменам конца не было… Далее – белый шатер, несомый духовенством, а под шатром какой-то весь сияющий золотом и драгоценными каменьями представитель папы. Тотчас за шатром следовал сам герцог, со свечой в руках, с преклоненной обнаженной седой головой. Две полы его белой мантии несли пажи; далее пестрые камердинеры, разноцветные сановники, потом еще монахи, всадники, музыканты, марширующие солдаты, и, наконец, к этой длинной процессии примкнули массы праздного народа. Горожанки были в бархатных кофточках, в белых передниках на алом или синем платье. Особенно грациозно носят они на голове мужскую поярковую шляпу, с коротенькими черными перьями… День заключился конскими скачками, лотереей, иллюминацией и фейерверком. Подобными праздниками, более или менее блестящими, Италия богаче других стран.

Приложение IIВ. Яковлев. Италия в 1847 году. СПб., 2012. С. 444–446.

В. Яковлев. Флоренция между прошлым и будущим

Гуляя в первые дни по улицам Флоренции, вы неизбежно переноситесь в средние века, во времена Флорентийской республики, эпоху распрь Гвельфов и Гибеллинов, Белых и Черных. Суровым и мрачным кажется вам город, где настроено так много почерневших палаццов с тяжелыми решетками на окнах, с зубцами на стенах, которые сложены из полуобтесанных глыб гранита. Чуть не титанами представляются вам белые владельцы этих циклопических построек. Характер архитектуры, как известно, всегда в тесной связи с духом времени и народа. Вы проникаете в палаццо. За тяжелыми, окованными железом воротами скрывается двор, обнесенный портиками, двор, где мог расположиться бивуаком порядочный гарнизон. Широкая лестница ведет в колоссальную залу, где предводители партий могли держать военный совет. Но за суровой стеной открывается анфилада покоев, блестящих позолотой, украшенных картинами и статуями… Все убеждает вас, что в этих палаццах флорентийцы умели наслаждаться жизнью… Эти почерневшие флорентийские палаццы кажутся вдвое мрачнее от соседства новейших зданий; но скоро глаз свыкается с этими контрастами, и вы видите, что современная Флоренция, молчаливая и беззаботная, мало похожа на бурную и деятельную Флоренцию Данта. На улицах не слышно ни звуков труб, ни бряцания оружия, раздается только колокольный звон да гармония шарманки. Вечером на площади собирается толпа, не вокруг демократического оратора, а вокруг ширмы кукольного комедианта. Вы видите, что бронзовые кольца, в которые некогда вставлялись знамена партий, давно висят праздными; из-за решетки окна выглядывают розы. Нынче, при повсеместных перестройках зданий и общественного быта по парижским образцам, и флорентиец охотно жертвует своими феодальными башнями и предрассудками. Пожив несколько дней во Флоренции, вы окончательно не понимаете, как могли тут Гвельфы и Гибеллины истощаться в кровавых распрях, вместо того, чтобы под сенью кипарисов сидеть и слушать рассказы Боккачио. Этот теплый, мягкий воздух Тосканы способен разнежить самую суровую думу, вызвать улыбку у самого мрачного меланхолика. Теперь Флоренция самый мирный, приветливый, веселый город в мире; наслаждение, эстетическое или чувственное, – вот главнейшее общее дело флорентийских граждан и гражданок. Современный флорентиец уже ничего не создает, а только наслаждается тем, что создано его предками. Тени великих граждан Флоренции из глубины могильных урн собора Santa Сгосе добрыми гениями доселе парят над своим родным городом и сохраняют в нем предания искусства, чистоты языка и изящного вкуса. Статуям, фрескам давно уже стало тесно во дворцах и музеях: искусство выступило на улицы и площади Флоренции. Глаз ребенка незаметно посвящается в таинство изящного. Не напрасно называют Флоренцию новейшими Афинами.

В. Яковлев. Италия в 1847 году. СПб., 2012. С. 465–466.

Площадь Синьории (фото конца XIX в.).

Аполлон Александрович Григорьев

Аполлон Александрович Григорьев (28.07· 1822, Москва – 7-10.1864, Петербург) – литературный и художественный критик, поэт, переводчик. Окончил юридический факультет Московского университета. Сотрудничал в журналах «Отечественные записки», «Москвитянин», «Драматический сборник», «Русский вестник», «Якорь». Биограф и исследователь творчества А. Григорьева Б. Ф. Егоров написал о нем:

«Трудно найти в истории русской культуры и общественной мысли фигуру более сложную, чем Аполлон Григорьев. Мистик, атеист, масон, петрашевец, славянофил; артист, поэт, редактор, критик, драматург, фельетонист; чистый, честный юноша, запойный пьяница, душевный, но безалаберный человек, добрый товарищ и непримиримый полемист, страстный фанатик убеждения – таков облик Григорьева, мозаично рассыпавшийся на несоизмеримые элементы в глазах многих современников и потомков…»

В июле 1857 г. коллежский асессор А. Григорьев взял отпуск в гимназии, где тогда преподавал, и по рекомендации историка М. П. Погодина уехал в Италию в качестве воспитателя пятнадцатилетнего князя И. Ю. Трубецкого. Добрался морем из Кронштадта до Штеттина; далее почтовыми дилижансами ехал через Берлин, Дрезден, Прагу, Вену. Побывал в Венеции, где чуть по неосторожности не утонул в канале (решил ночью прогуляться, открыл наружную дверь отеля, где остановился, и… шагнул прямо в воду). Позднее в письме своему близкому другу, Е. С. Протопоповой, Григорьев так описал свое путешествие через пол-Европы:

«Сначала, как всегда бывает со мною, новость различных впечатлений и быстрота, с которой они сменялись, подействовали на меня лихорадочно-лирически. Я истерически хохотал над пошлостью и мизерией Берлина и немцев вообще, над их аффектированной наивностью и наивной аффектацией, честной глупостью и глупой честностью; плакал на Пражском мосту в виду Пражского Кремля; плевал на Вену и австрийцев, понося их разными позорными ругательствами и на всяком шагу из какого-то глупого удальства подвергая себя опасностям быть слышимым их шпионами, одурел (буквально одурел) в Венеции, два дня в которой до сих пор кажутся мне каким-то волшебным, фантастическим сном…»

В августе-сентябре 1857 Г. Григорьев жил на вилле Трубецких в Сан-Панкрацио (в семи километрах севернее Лукки), где вел занятия с молодым князем Трубецким. В те дни Григорьев писал Погодину:

«Провидение имело через Вас благую цель – услать меня на несколько времени куда-нибудь подальше. Если бы мне предложили Вы тогда ехать в Гренландию, я бы точно так же охотно согласился, как согласился ехать в Италию… Душа моя была совсем разбитая, и не было в ней ни одного места, которое бы не наболело».

В середине сентября 1857 г. Григорьев на несколько дней выезжал во Флоренцию. По возвращении оттуда он писал Протопоповой:

«Принимаясь писать, жалею, что пишу теперь, а не неделю назад, когда я только что воротился из «Ситта деи фиори» <города цветов>, то есть из Флоренции, в каком-то лихорадочном опьянении, весь под влиянием Мурилловой «Мадонны», прелестнейшего города и полуистлевших мумий Медичисов, которых при мне выкапывали из земли… А все-таки Флоренция – прелесть, и я так много благодарен ей за два дня лирического беснования, что и сказать не могу».

В том же письме Григорьев рассказал и о своих ощущениях, когда во Флоренции узнал о кончине в России императора Николая:

«Надобно сказать еще, что я, прощаясь с ней «Флоренцией» получил весть о нашей России, – вы догадываетесь какую, – ту, при которой задолго до Светлого Воскресенья скажешь «Христос Воскресе!» и со спокойною совестью промолвишь громко, сознательно и гордо: «Ура, Александр П-ой!»»

В октябре 1857 г., когда спала жара, Трубецкие переехали с виллы в собственный дворец во Флоренции на улице Гибеллинов (бывший Palazzo Spinelli).

Григорьев: «Живу я в великолепном палаццо, где плюнуть некуда – все мрамор да мрамор… Выйдешь на улицу – ударишься в мрачный Барджелло, где на каждом камне помоста кричит кровь человеческая… Пройдешь несколько шагов, и уже на площади del Palazzo Vecchio <ныне площадь Синьории>, а там Микеланджелов Давид и Персей Бенвенуто Челлини… и тогда вспомнишь, что на этой площади бушевала некогда народная воля и проповедовал монах Савонарола, и тут же его потом сожгли… Как бы я желал, горячо желал – вас всех, моих дорогих мне друзей, перенести хоть на день в этот мир, меня окружающий… А то ведь я или задыхаюсь от одинокого лиризма, или терзаюсь безумнейшею тоскою…»

Письмо Е. С. Протопоповой, 20 октября 1857 г.

Григорьев был занят уроками четыре часа в день, а все остальное время посвящал внимательному изучению Флоренции. Снова и снова он возвращался в галерею Питти, где подолгу простаивал у поразившей его еще в первый короткий приезд «Мадонны» Мурильо: «Начну с Мадонны… Не ожидайте, чтобы я возвратился в любезное отечество знатоком и ценителем живописи, но орган для понимания этого дела, который был во мне решительно закрыт, вдруг во мне обозначился, да и как еще! До страсти. До бешенства. По целым часам не выхожу я из галерей, но на что бы ни смотрел я, всё раза три возвращусь я к Мадонне. Поверите ли вы, что когда я первые раза смотрел на нее, мне хотелось плакать… Да! Это странно, не правда ли? Этакого высочайшего идеала женственности, по моим о женственности представлениям, я и во сне даже до сих пор не видывал… И есть тайна, полутехническая, полудушевная, в ее создании. Мрак, окружающий этот прозрачный, бесконечно нежный, девственно строгий и задумчивый лик, играет в картине столь же важную роль, как сама Мадонна и младенец, стоящий у нее на коленях. И это не tour de force <фокус – фр.> искусства. Для меня нет ни малейшего сомнения, что мрак этот есть мрак души самого живописца, из которого вылетел, отделился, улетучился божественный сон, образ, весь созданный не из лучей дневного света, а из розово-палевого сияния зари… Смотрел и смотрю на нее и вблизи, и вдали, и не надивлюсь только одному: простоте создания. Ничего подобного тем искусственным переливам света, которые занимают теперешних наших живописцев, – нет даже утонченности в накладке красок: все создавалось смело, просто, широко…»

Письмо Е. С. Протопоповой, 20 октября 1957 г.

В начале 1858 г. во Флоренции А. Григорьев написал стихотворение о «Мадонне» Мурильо:

Глубокий мрак, но из него возник

Твой девственный, болезненно-прозрачный

И дышащий глубокой тайной лик…

Глубокий мрак, и ты из бездны мрачной

Выходишь, как лучи зари, светла;

Но связью страшной, неразрывно-брачной

С тобой навеки сочеталась мгла…

Как будто он, сей бездны мракужасный,

Редеющий вкруг юного чела,

Тебя обвил своей любовью страстной,

Тебя в свои объятья заковал

И только раз по прихоти всевластной

Твой светлый образ миру показал,

Чтоб вновь потом в порыве исступленья

Пожрать воздушно-легкий идеал!

В тебе самой есть семя разрушенья –

Я за тебя дрожу, о призрак мой,

Прозрачное и юное виденье;

И страшен мне твой спутник, мрак немой;

О, как могла ты, светлая, сродниться

С зловещею, тебя объявшей тьмой?

В ней хаос разрушительный таится.

Во Флоренции Григорьев посещал православную церковь при вилле Демидовых в Сан-Донато (на северо-западе Флоренции); по вечерам часто бывал в расположенных недалеко от дворца Трубецких театрах «Пергола» и «Пальяно»:

«Напишу же к Вам хоть раз в человеческом расположении духа, добрый друг мой… Я сейчас только возвратился из оперы, и вот два дня, как я в лирическом состоянии от двух здешних опер, т. е. оперы театра Пергола и оперы театра Пальяно, – от Мадонны Мурилъо, от Флоренции вообще с ее старыми палаццами, видевшими столько страшных трагедий, с ее тюрьмой Барджелло, видевшей столько казней, с ее чудесами искусства, с ее беспечною, разъедающею все мирное спокойствие жизнью… Знаю, что за лирическое состояние опять поплачусь я известным образом, но что нужды? День мой – и кончено…»

Письмо Е. С. Протопоповой, 20 октября 1857 г.

Занятия с молодым князем под строгим руководством вдовы-княгини (итальянки по происхождению) давались Григорьеву нелегко: периоды учительского энтузиазма сменялись глубоким разочарованием:

«Мальчик пятнадцати лет в совершенстве знает по-английски и не знает Шекспира; полуитальянец не читал Данта, когда мы, дети толпы, в эти годы прочли все, что можно было прочесть… Прибавьте к этому еще порядок дня, губящий бесплодно столько времени. О, порядок! Недаром во мне, как во всяком русском человеке, таится к тебе закоснелая, непримиримая ненависть… Как истинно русский человек, т. е. как смесь фанатика с ёрником, я не стал в борьбу с тем, с чем нельзя бороться; подчинился всему нелепому в доме, всему злу порядка, но понял, что сумом я могу делать, что хочу».

Письмо М. П. Погодину, 27 октября 1857 г.

В частых письмах Погодину, который был близок А. Григорьеву по славянофильскому умонастроению, содержались не только бытовые зарисовки, но и глубокие размышления Григорьева о судьбах европейской культуры, глубинных различиях между католицизмом и русским православием:

«Мы (т. е. славянофилы) хотим все доказывать великие нелепости, как то: что византийские типы не в пример прекраснее, художественнее итальянских Мадонн, и удивляемся, что никто этих нелепостей не слушает. А вот такой факт гораздо назидательнее. В деревне Ponte Mariano, близ которой вилла нашей принчипессы <княгини>, стоит на перекрестке прекрасный образ Мадонны; а в каком-нибудь Спасском, подле Москвы, в бедной деревянной церкви суздальские иконы. Но в Понте Мариано живут язычники, буквально язычники, которые едва ли имеют понятие о том, что Богородица не Бог; а в селе Спасском молятся уродливым иконам истинные христиане, которые знают сердцем, что не иконам, а Незримому они молятся. Сила нашего именно в том, что оно не перешло в образы, заслоняющие собою идею, а осталось в линиях, только напоминающих. А еще сила в том, что все наше есть еще живое, растительное, когда здесь великолепное здание, поросшее мохом…»

В начале 1858 г. усугубились конфликты с княгиней Трубецкой, и Григорьев, поначалу не отказываясь от продолжения занятий, решил снять частную квартиру по адресу: Borgo Santi Apostoli, № 1169 (второй этаж). Позднее в своем мемуарном эссе о Флоренции Григорьев писал:

«В мирном и славном городе Флоренске… я жил в одной из самых темных его улиц… или нет, не улиц. Улица – это via, via, например, Ghibellina, via Калъцайола, а я жил в Борго, в Borgo Sant-Apostoli, т. е. в улице, состоявшей из нескольких улиц, перерываемых множеством узеньких, маленьких, грязненьких къяссо <переулков>, которые были отдушинами Борго на Лунгарно, т. е. на набережную Арно. Отдушины эти – нельзя сказать, чтобы отличались благовонием… Нельзя сказать также, чтобы къяссо отличались особенными изяществом и роскошью. Из них под вечер выскакивают обыкновенно на Лунгарно или оборванные синьоры «с чужим ребенком на руках» и с припевом, действующим ужасно на человеческие нервы, если только эти нервы не канаты или не укреплены какой-нибудь крепко всаженной в них теорией – хотя бы теорией – например, английской о вреде безразличной помощи ближним или нашей доморощенной об исключительной помощи соотечественникам. Но теория, как известно, мастерски вьет из человеческих нервов канаты, на которые ничто не действует, даже болезненный, пожалуй, выученный, но лучше сказать, вымученный тон стона синьоры в отребиях, преследующей вас своим sonofame, signor, sonofame <я голодна, синьор, я голодна > от Понте-Веккио до Понте делла Тринита и гораздо далее, нагло – но как-то жалко-нагло цепляющейся вам за рукав, поспевающей за вами, как бы вы ни ускоряли ваши шаги. Не могу также добросовестно сказать, чтобы къяссо были замечательны относительно целомудрия их обитателей. Pst, pst – этот призывный клич слышится вам из окон почти во всякое время дня и ночи и, право, едва ли не болезненней Io sonofame действует на вас, особенно когда вы только что вышли из галереи Уффици или шли из-за Олътр-Арно, из палаццо Питти, где женственная красота и чистота столь бесконечно разнообразными идеалами наполняли вашу душу, так уверили вас в своем бытии, такие гармонические ответы дали на ваши вопросы. А задние окна моей комнаты, как нарочно, выходили на один из таких къяссо, и я мог всегда, когда только захочу, иметь перед глазами отрицательную поверку идеалов».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!