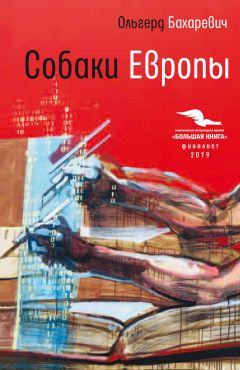

Текст книги "Собаки Европы"

Автор книги: Альгерд Бахаревич

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Козлик не верил своим ушам.

«Этого не может быть, – сказал он. – Это сон. Или это сон, или вы гений».

Последнее было сказано мне. Чёртов лжец. Лицемер и паршивый предатель.

«Поздравляем, Буня, теперь ты – один из нас, – сказал я так торжественно, как только мог. – Я думаю, мы все вместе поможем тебе овладеть бальбутой так, чтобы ты смог очиститься от шелухи так называемых живых языков и сумел сполна насладиться красотой и свободой нашего конланга…»

Буня подсунул под свой зад принесённый из кухни табурет и сел у дверей, ведущих в коридор. Козлик и Каштанка смотрели на него с плохо скрытой неприязнью.

«Я всё ещё не верю, – сказал Козлик. – Я скорее поверю, что Каштанка променяет мороженое на чебурек, чем…»

«Нас было трое, – прервал я его болтовню. – Прошу обратить внимание на арифметику. Нас было трое, и нас остаётся трое. Ставя сегодня плюс, я ставлю и минус…»

Каштанка стала догадываться, в чём дело, и с интересом наблюдала за Козликом. Она даже поудобнее устроилась на моей кровати. Кажется, ей начинал нравиться этот спектакль.

«Я…» – сказал Буня на бальбуте и замолчал. Все невольно усмехнулись. Козлик – немного тревожно. Почувствовал, козёл, куда ветер дует.

«Мой дорогой Козлик, – обратился я к нему ласково. – Ты был первый, кого я научил бальбуте. К сожалению, настал момент её забыть. Так вышло, что этот момент настал только для тебя».

«Как для меня?» – воскликнул Козлик, подпрыгнув и взвившись с ковра. Он обвёл глазами меня, Каштанку, Буню, и его глаза снова вернулись к моим – злым, беспощадным и властным.

«Дорогой Козлик, – сказал я. – Ты меня предал. И сам понимаешь, что должен ответить за свой поступок».

Я произнес всё это на чистейшем форнатале. Даже сам его создатель не мог бы сказать чище и правильнее. Каким-то задним умом я отметил сам для себя, что вышло складно. Благозвучный этот его форнаталь, ничего не скажешь, похвалил я Козлика мысленно. Способный был у меня ученик. Умненький козлёнок.

Козлик вскочил и сжал кулаки. Он переводил взгляд то на меня, то на Каштанку, и только на Буню он не смотрел, будто его не существовало в этой полутёмной комнате, где я вершил свой строгий и справедливый суд.

«Как создатель бальбуты я изгоняю тебя с её невидимого острова», – сказал я твёрдо, без тени улыбки. Сначала на форнатале, а потом на бальбуте, повторив все это ещё более грозно: Akkou Onkaln Balbutima au fuzu tau ottou uve nau neokutoje plututima!»

И тогда из маленьких глаз Козлика посыпались маленькие козлиные слёзы. Каштанка глядела на них, как зачарованная. У дверей что-то пытался промычать Буня, поднимая и опуская руку, как игрушечный медведь.

«Поешь на дорожку, – нежно сказал я Козлику, показывая на свой королевский стол. – А потом иди и не возвращайся. Если хочешь, скажи хоть что-то в своё оправдание. Но предупреждаю, это уже не поможет».

Козлик набирал воздуха в свои хрупкие груди, тряс бородой, но так и не сказал ни слова. Я подумал, его сейчас разорвёт. А может, он на самом деле был никакой не Козлик, а воздушный шарик, шарик, который…

«Давай, Козлик, скажи», – настойчиво и строго сказал я, чтобы его поощрить. Хотя мне было уже совсем неинтересно, что он скажет.

«Что же мне делать?» – тихо спросил Козлик, обращаясь уже только ко мне одному. Тому, кто решил его судьбу.

«Поехать домой, к своим родителям, хорошо учиться и всё забыть, – ответил я равнодушно. – Знаешь, как забывают язык? Сначала забываются отдельные слова. Потом грамматика в голове окутывается туманом, и ты уже ходишь по языку на ощупь, ещё угадывая в памяти какие-то очертания, ещё не забыв размещение самых важных объектов, надеясь на интуицию, на контекст. Затем ты уже просто бродишь в темноте. А потом кто-то включает свет – и язык, который ты знал, кажется тебе просто сном. Конечно, забыть язык окончательно невозможно. Останутся какие-то обрывки, неясные воспоминания, внезапные ассоциации. Но говорить ты не сможешь. Да и с кем? Бальбута не прощает предателей».

«Но… – Козлик выслушал меня внимательно, бледный и серый, таким я его никогда ещё не видел. – Но что мне теперь делать?»

Вот дурак.

«Для кого я только что тут выступал, а, Козлик?»

«Но ведь я… – он плакал и смотрел мне в глаза. – Я не знаю, что мне делать. Я не смогу без бальбуты. Вы, бальбута, Каштанка… Это всё, что у меня есть».

«А если бы можно было выбрать? Что-то одно? Что бы ты оставил, а от чего бы отказался?» – спросила Каштанка. Буня с интересом прислушивался к нашему разговору, но мало что понимал. Ему пока не хватало практики.

Козлик ничего не ответил. Только потом, с ужасом изучив лицо Каштанки (и когда она успела снова стать такой некрасивой?), он выдавил из себя те самые надоевшие мне уже слова:

«Что мне делать?»

«Да ничего с тобой не случится! – бросил я сердито. – Можно жить и без языка. Говори сам с собой на своём форнатале, хоть до усрачки. Ничего с тобой не случится, Козлик! Жив будешь! Вспомни, что писал Имре фон Штукар. “Мы полетим в бездну, и у нас в зубах будут только крики. Мы станем лёгкими, как бумага”. Целый год ты жил с бальбутой. Ты стал лёгким и свободным, твоя душа справится с этим стремительным падением, ты знаешь слова, которые не дадут тебе грохнуться об землю и разбиться. Бальбута даст тебе силы приглушить боль, ты плавно опустишься за землю и проживёшь свою ничтожную жизнь, ты станешь таким, как они, там, за окном – вот и всё!»

Я показал в окно и обессиленно откинулся в своём кресле. Получилось пафосно, но Каштанка глядела на меня с восхищением. Она ещё не видела меня таким. Козлик кивал, мне казалось, он меня слушает, слушает так, как никогда не слушал, но он вдруг подошёл к кровати и залепил Каштанке оплеуху. Её лицо вспыхнуло, она даже понять не успела, что произошло. А потом упала лицом в подушку. Мою подушку. Я не успел ничего предпринять – просто в каком-то ступоре вертелся на стуле и наблюдал, как Буня вскочил с места и начал молотить Козлика кулаками.

«Не здесь! – только и смог я крикнуть, когда пришёл в себя. Крикнуть по-русски, каким-то не своим, тонким и противным голосом. – Тащи его на улицу и там решайте свои дела! Не здесь, Буня!»

Как ни странно, он меня послушался. Как собака послушался. Схватил Козлика за бороду и потащил к дверям. Козлик не сопротивлялся, только пыхтел, и это было бы смешно, если бы не было так убого. Я слышал, как они спускаются по лестнице, как во всех квартирах этого темного подъезда в доме с мемориальной доской открываются и закрываются двери.

Каштанка вытянулась на моей кровати и отвернулась к стене. Я сходил и закрыл дверь, дал Каштанке мороженое, но коробка с ним была тёплая, а мороженое почти растаяло – верный признак подделки. Поэтому пришлось сбегать на кухню, достать ледяное, тяжёлое, как кирпич, купленное когда-то сало и приложить к её лицу. Она охнула.

«Выпей», – я налил ей вина.

«Спаиваете несовершеннолетних, – она криво улыбнулась, повернувшись ко мне. – Мне так его жалко, ОО».

«Да ничего с ним не сделается», – буркнул я и осушил полный стакан.

Она отпила и снова рухнула на подушку. Мою подушку.

В дверь зазвонили. Я пошел открывать, а когда вернулся, она уже сидела, крепко прижимая сало к скуле. В комнате появился Буня, бросился к ней, застыл на полпути, налетев на стол.

«Как ты, Каштанка? Вот гад этот ваш козёл, но ничо, я ему всё ебало в кровь разбил, – гордо сказал Буня. – Но всё равно мало. Вырвался, падла, и убежал. Козёл, одно слово!»

«Уйди, Буня, – проговорила Каштанка по-русски. – Уйди и не приходи больше. Чтоб я тебя никогда больше не видела. Понял?»

Лицо у Буни стало красное, как у пьяного. Он не двигался с места, стоял и смотрел на неё с любовью и обидой.

«Иди, – махнул я ему. – Ты же слышал, что тебе сказали. Давай, Буня. Я тебе напишу».

Но он стоял и не шевелился.

«Иди в жопу! – крикнула Каштанка. – Я тебя видеть больше не могу! Уйди и убейся где-нибудь! И чтоб навсегда!»

Окаменевший Буня зашевелился – но послушался этого дикого крика. Зашуршала куртка, хлопнула дверь, и мы остались одни.

Каштанка положила в рот кусок давно остывшей пиццы и начала осторожно жевать.

«Налей мне ещё вина».

Я налил. Мы чокнулись.

«Я посижу у тебя?»

«Сиди», – я снова присел возле неё.

«Ты же не собираешься ко мне цепляться? Ничего не выйдет».

Я покачал головой. И выпил ещё. А потом стал у форточки и закурил.

«Дикобраз спрятался в норе, значит старость пришла, – сказала Каштанка. – Забыла, как там на кунду. Но смысл такой. Ты мой старый дикобраз, ОО».

«Сама ты дикобраз. Можешь мне помочь?»

Мы снова говорили на бальбуте. Докурив, я подсел к ней с книгой в руках. Заслоняя ладонью непристойные картинки, все эти гнусные автопортреты Франсуазы Дарлон и её похотливого пса с тонкими лапами и взъерошенной шерстью на короткой холке, я показывал Каштанке только тексты. Показывал один за другим, и она читала их вслух, и морщилась, и всё пыталась убрать мою строгую ладонь – но я держал её, там, где надо, напрягая запястье, пока она меня не укусила. Хапнула зубами просто за волосатую руку.

«Ты чего?»

«Ничего».

Я закрыл книгу и отбросил подальше от кровати.

«Может, ты что-то почувствовала или поняла, когда читала это? Ну хоть что-то? Может, что-то кольнуло, показалось знакомым?»

«Нет, – сказала она и допила вино. – Спать хочу. Ты меня напоил».

Так она и уснула на моей давно не чищенной подушке, утопив в ней своё красное ухо. Я прилёг рядом, пытаясь представить себе Козлика. Как он бродит по городу, с разбитым лицом, потеряв бальбуту, и Каштанку, и меня, и целый год своей жизни. Ничего, у него ещё вся жизнь впереди. Вся эта длинная, длинная, очень долгая, слишком долгая жизнь.

Я сам не заметил, как уснул рядом с Каштанкой. А когда проснулся, было уже слишком поздно.

«Верочка», – сказал я и судорожно сглотнул слюну. На лестничной площадке как раз послышались её шаги. В квартире было темно, хоть глаз выколи, рядом со мной проснулась Каштанка и тревожно зашевелилась.

«Что там за Верочка тебе приснилась?» – сказала она в темноте, такая близкая и тёплая Каштанка, пахнущая вином и салом.

«Тихо!» – цыкнул я на неё.

Поздно, поздно, было уже слишком поздно. Верочка осторожно вставила в замок ключ. Я схватил Каштанку и вместе с ней накрылся пледом, тем самым пледом, под которым всегда встречал Верочку и под которым столько лет прятался от неё. Тем вонючим пледом, который Верочка никогда не могла поднять. Ведь ей это было запрещено. Кем запрещено, я не знал. Тем, кто посылал ко мне Верочку из самого сердца тьмы.

«Это твоя жена?» – шепотом спросила Каштанка, прижавшись ко мне под пледом.

Верочка вошла, сбросила сапоги, пошла мыть руки. Что она напевала под нос сегодня? Я не мог разобрать, шумное дыхание Каштанки перекрывало собой все звуки, щекотало мне ухо, не давало дышать.

«Это Верочка, – прошептал я. – Лежи тихо. И тогда всё, может быть, кончится хорошо».

«Но она найдёт нас здесь!» – придавленный голос Каштанки звучал под пледом, как писк. Словно по нашим телам бегали мыши. Куча голодных и некрасивых мышей. Мы прижимались друг к другу, и я закрывал Каштанке рот, но она начала дёргаться, и я испугался, что задушу её, – отпустил, чувствуя, что моё сердце начинает стучать всё громче, оно ухало в темноте зловеще и тяжело, и мне было плохо.

«Ей нельзя, – прошептал я. – Сейчас она пойдёт на кухню, помоет посуду, оставит там что-нибудь, придёт сюда. Полежит рядом – и потом всё закончится. Так всегда бывает. Но сегодня всё может пойти по-другому».

Каштанка замерла, потёрлась об меня, а потом снова защекотала мне ухо:

«А она… эта Верочка… она вообще человек?»

«Я не знаю, – сказал я. – Я никогда не видел».

Каштанка засопела. Вот теперь я и правда был готов её придушить. Верочка звенела посудой, она ещё не знала, что творится в комнате, где мы лежали с Каштанкой, замерев и прижавшись друг к другу. Сейчас она разберётся с кухонными делами, а потом зайдёт, увидит и поймёт. Скорее всего она очень хорошо умеет видеть в темноте. Её взгляд проникает сквозь стены и деревья, сквозь сталь и бетон, сквозь стекло и снег, сквозь землю и бумагу – да, да, через бумагу… И только одно ей запрещено – снимать этот старый, выцветший, поеденный молью плед. И это нас спасёт. Шанс есть. Всё кончится. Когда же всё это наконец закончится?

И тогда Каштанка сбросила плед. Резким движением, так, что я не успел её удержать, она сбросила его на пол и поднялась на кровати. Я лежал, крепко закрыв глаза, и молился.

«Bruta mau, tau istuzu u autima, tau balbuta svetuzu bu, tau stuta aiduzu bu, tau fuzu ujma sau aluzu u tutima da autima, du nau kusutima rusoje dinuti…»

Я больше не слышал ни Верочку, ни Каштанку, ни городского шума за окном. Только свой голос, несчастный голос примата, который не может достать до ветки.

Тёплые руки легли мне на лицо.

«Здесь никого нет», – сказала Каштанка, ударилась коленом о стол с моим дьявольским угощением и грязно выругалась.

«Я уйду из твоего логова инвалидом».

Я медленно открыл глаза. Каштанка щёлкнула выключателем, в комнате стало светло, знакомые, опостылевшие мне предметы смотрели на меня с нескрываемым презрением, вещи вздохнули и стали на место, готовые продолжать свой неподвижный бег.

Каштанка, прихрамывая, прошлась по квартире.

«Никого, – послышался её голос из кухни. – Никого. Никакой Верочки».

Я недоверчиво рассмеялся.

«У тебя галлюцинации, – сказала Каштанка. – Как интересно!»

Я, всё ещё не веря, пошёл к ней, обнюхивая все углы – совсем как Буня, когда заявился ко мне с инспекцией. И правда, квартира выглядела так, будто никто сюда не наведывался. Или я сошел с ума – или Каштанка испугала Верочку. Бедную Верочку, страшную Верочку, никогда не виданную мной Верочку, тёмную Верочку. Как же так, Верочка, ты испугалась какой-то сопливой школьницы. Или?..

Или ты всё ещё здесь. Прячешься. Ждёшь, когда этот ребёнок уйдёт. Терпеливая Верочка. Верочка, которая никогда не уходит просто так, ничего не оставив и не забрав.

Я начал открывать всё, что могло открываться в этой проклятой квартире. Но напрасно: если моя Верочка и пряталась где-то здесь, то я мог её и не заметить. Она могла стать чем угодно. Хоть куском резиновой пиццы, хоть окурком, хоть молью, что кружила вокруг Каштанки, болтаясь в спёртом воздухе. Я опустился на корточки и в такой вот клоунской позе начал исследовать пол, пытаясь найти хоть какие-то следы. Каштанка наблюдала за мной, издевательски посмеиваясь, а потом, вздохнув, тоже начала ползать по полу – я видел, какие грязные у неё колени. Что скажут её родители?

«Ты не заметила ничего странного? – Зажмурясь, я пополз в сторону, хотя мне не очень-то хотелось оказаться слишком далеко от Каштанки. Я боялся потеряться в собственном жилище. – Ничего не находила на полу? Может, пуговицу? Или нитку? Хотя бы какой-то след…»

«Да нет, ничего, – Каштанка заглянула за кресло. – Ничего такого. Если, конечно, не считать этого…»

И она протянула мне ладонь. Свою чистую, уютную ладонь, на которой лежал кусок бумаги. Я посмотрел на то, что она мне показывала, и мне показалось, сердце сейчас выскочит у меня из груди.

На ладони Каштанки лежала вырезанная из бумаги фигурка. Бумага пожелтела, поэтому цвет фигурки был похож на цвет человеческой кожи. Это была фигурка женщины: неумело, грубо, дрожащими пальцами выстриженная из бумаги женщина, с нарисованными школьной ручкой глазами, едва заметным носом, развратным ртом с большими губами, и сосками, и пупком, и волосами на лобке, и всем тем, от чего когда-то мы с ума сходили, неистово орудуя ножницами посреди бескрайнего ковра. Давным-давно, не здесь, в иной жизни, в другой империи, под ногами взрослых, которые вот-вот могли вернуться с работы, где они зарабатывали нам на хлеб.

«Здраствуйте, Верочка, – пропела Каштанка, улыбаясь своей ладони. – Приятно с вами познакомиться».

Я хотел вырвать фигурку, но Каштанка ловко перехватила её двумя пальцами и бросилась от меня на кухню.

«Прощайте, Вера, – проговорила Каштанка, беря спички. – Прощайте».

Нет, я не пытался её остановить. Я стоял в дверях кухни и смотрел, как бумажка становится огнём, и огонь летит в раковину, как моя Верочка шипит и рассыпается на чёрные лепестки. Она просто вернулась туда, откуда пришла.

«Нго ибэ и со китака моломба, – сказала Каштанка. – Двум леопардам тесно в одной норе. Правда, ОО?»

12.

Окончив свою историю, я какое-то время молчу, слушая, как вещи вокруг начинают освобождаться от власти моего голоса – сначала они ещё чуть слышно гудят, будто каждая из них причастна к тому, что я здесь наговорил, но понемногу комнатой овладевает тишина. Я смотрю на свои пальцы, на них синяя грязная пыль, вот во что превратилась нитка, найденная мной в ящике пустого стола. Старый казённый диктофон лежит передо мной, и я не знаю, хватило ли на нём места, чтобы записать мой рассказ до конца. Проверить я не могу, да и не моё это дело. Возможно, мне вообще нельзя к нему прикасаться. Это казённое устройство, как и всё здесь, люди, звуки, воздух, и сам я уже – казённый, потому что не могу отсюда выйти по своей воле.

Можно мне домой?

Давным-давно, в школе, почти теми же словами мы просили учительницу отменить урок – ту, чужую учительницу, которая приходила через десять минут после звонка на последний урок объявить, что наша русица или немка заболела и… От неё, этой чужой училки, зависело, сидеть нам в классе и заниматься своими делами, или урок всё же состоится, или… «Можно нам домой?» – звучал чей-то голос, и учительница знала, что он прозвучит, и мы все это прекрасно знали, и смотрели на женщину у доски с надеждой и смирением, и вот она оглядывала нас, прижмурившись, и произносила заветное…

Что она произносила? Какими были те заветные слова? «Только тихо», – так звучал её приговор, когда она была в хорошем настроении, и мы и правда тихонько, но уже расплескивая радостный гул перед собой по коридорам и лестницам, стремглав неслись вниз, на крыльцо, так неожиданно выпущенные на свободу, амнистированные одной фразой, спасённые до самого следующего утра.

Я сижу и вспоминаю всё это – и не знаю, нужно ли мне ненавидеть свои воспоминания или лучше поберечь их, потому что неизвестно, чем закончится этот день. Возможно, они надолго станут единственным, что мне позволено будет взять с собой.

Вечер давно уже наступил. В здании, где я сижу, закрытый наедине с диктофоном, утихли и дрель, и краны, но оно не собирается засыпать. Наоборот, коридоры полнятся всё более громкими шагами, совсем близко слышны усталые и грубые голоса, здесь всё только начинается, в доме, где государевы люди без устали делают своё дело.

Я молчу. Мне и правда нечего больше сказать. Словно кто-то другой рассказал мою историю, а я, хоть и заметил множество неточностей, не чувствую в себе право вмешиваться и черкать. Если бы у меня не забрали бумагу, я рассказал бы всё, как было. И места на бумаге хватило бы. Я умею писать на бумаге. Возможно, я последний человек, который любит и умеет писать на бумаге. Какая же ненадёжная штука диктофон – он может выключиться, на нём может закончиться место для записи, он может сломаться, и всё, капут, надо рассказывать всё заново, а я не уверен, что у меня хватило бы на это сил. Мне хочется домой, к своим книгам. Мне хочется покурить и выпить, наконец. У меня дома полпакета дешёвого вина – я думаю о нём с нежностью, оно вернуло бы мне силы и заставило бы сделать хоть что-то.

Да и в туалет давно хочется. Пока что я терплю. Но знаю, что стоит мне подняться, и нужда станет нестерпимой. Я стараюсь не шевелиться.

Пустая комната тоже ничем не выдаёт своей заинтересованности. Кажется, она сжилась со мной. Здесь мало предметов, но они уже принимают меня за своего. Вот в чём она, сила таких учреждений. В том, что они становятся частью тебя раньше, чем ты смог об этом подумать.

И вот наконец долгожданные шаги у дверей.

Щёлкает замок.

«Честно говоря, я про вас и забыл, – смеётся мой государев муж, подбрасывая и ловя ключи. – Столько дел… Ещё и работы подбросили под вечер… понапривозили… этих… не скоро домой пойду. Вот кто их заставляет ходить на все эти шествия… совести у людей нет».

Я молчу. У него хорошее настроение. Наверное, хорошее настроение у человека его профессии – плохой знак. Он садится на край стола и забирает диктофон.

«Выговорились?»

«Не знаю».

«А кто знает? Ладно, не волнуйтесь, уже не важно. Вообще-то, я вот что пришёл сказать. Вы свободны. Можете спокойно идти домой. У нас к вам вопросов больше нет».

«Как это нет?» – говорю я и понимаю, что мне как можно скорее надо найти уборную.

«Нет. Не-ту, – пожимает он плечами. – Всё в порядке, закон вы не нарушали, а если какой-то и нарушили, то не тот, который в нашей компетенции. Вскроются новые факты – вызовем. Хотя какие тут факты. Всё ясно, всё как на ладони. Интересное, конечно, дело на фоне остальных, необычное, с особенностями… Но мы разобрались».

Я не ухожу. Сижу и смотрю на него, как будто это я здесь главный.

«Олег Олегович!»

Я дрожу. Я не знаю, что мне сказать.

«Олег Олегович, идите, вы свободны!»

Я глотаю слюну. Я с утра ничего не ел, во рту кисло, я хочу помочиться, но не ухожу.

«Хотите ещё что-то услышать? – удивляется он. – Ну ладно. Могу в двух словах поделиться. Кашкан во всём призналась, рассказала, как было дело. Как она придумала какой-то тайный язык, балбутто… От слова «болтать», конечно. Она с Козловичем на нём переписывалась. Детский сад! А потом задурила головы вам и Бундасу, а больше всех этому, Козловичу Денису. Который в неё тоже влюбился, дурак молодой. Приставал, проходу не давал. А она с ним покрутила, а потом дала ему от ворот поворот. Парень от любви несчастной из окна и выбросился. А перед этим ножиком на коже у себя стишки написал какие-то. На этом их тайном языке. Хотите знать, что он написал? Кашкан нам перевела. Что-то вроде: мы лёгкие, как бумажки, падаем в пропасть и орём. Это он ей написал, на балбутто этом ихнем. У него психический срыв случился, бывает. В таком возрасте гормоны ещё как шалят…»

Он подошёл к двери, нетерпеливо гремя ключами.

«А вам, Олег Олегович, советую: вы поосторожней с этими малолетками. Сами должны понимать, с ними свяжешься, можно под статью загреметь. Я-то вас понимаю в чём-то…»

Он понизил голос и заговорщицки улыбнулся.

«А вот у нас здесь не поймут… Вы уже немолодой человек, старше меня. Пора б уже успокоиться. Вы женаты?»

«В разводе», – сказал я и выбежал в коридор. Едва успел добежать до туалета. Государев муж удивлённо смотрел, как я рву дверь не в ту сторону. Больше я его не видел.

В школе мы после такого облегчения говорили, пародируя телевизионную рекламу: «Счастье есть». Застегнув штаны, я посмотрел на себя в грязное зеркало и вышел в коридор. Повсюду кипела работа, где-то кричали, где-то кого-то уговаривали, где-то молчали так жутко, что лучше бы из тех кабинетов слышался крик. Я вышел мимо дежурного на крыльцо и глубоко вдохнул воздух. Закурил и медленно пошёл по улице туда, где были фонари, люди, смех, где шумел город М. Мой город. Я решил дойти пешком до своего дома с мемориальной доской. Мне некуда было спешить.

В кафетерии тускло освещённого гастронома я купил два пирожка с мясом и съел их тут же, возле кассы, вытирая пальцы о край пальто. Повернул на Кнорина к Дому кино и по бульвару Толбухина пошёл в сторону проспекта. Где-то там я впервые сказал Козлику про нашу с ним лёгкость. Процитировал ему Имре фон Штукара – но не сказал, что это цитата. Мне хотелось, чтобы он думал, что это я написал. На бумаге. От руки. Так, как я умею и люблю.

На бульваре было довольно много людей – в городе потеплело, скамейки были заняты молодёжью, примерно возраста Козлика. Я слышал отрывки их разговоров – нет, Козлика на их месте я представить не мог. Козлик был не такой. Эти были тяжёлые, тупые, пригнутые к земле, на которой их угораздило родиться. Они жили по законам её тяготения, слушали её и ступали по ней уверенно, зная, что она будет их носить ещё долго, пока не устанет. А Козлик был как слово, написанное на бумаге. Они исчезнут, а Козлик останется.

Ко мне вдруг подбежала собака. Высокая, стройная охотничья собака в блестящем ошейнике. Я инстинктивно отшатнулся, схватившись за край скамейки. А хозяйка уже бежала мне навстречу.

«Карлотта! – крикнула она. – Фу! Фу! Ко мне!»

Я присел на лавочку и закурил. Сука тыкалась мне в колени острой мордой, оглядывалась на хозяйку, но не спешила оставить меня в покое. Я посмотрел в собачьи глаза, мне было интересно, можно ли увидеть в них что-то, что свидетельствовало бы о естественной потребности собаки подчиняться человеку. Но я так и не смог ничего в них прочитать. Словно это была книга на совершенно другом языке.

Хозяйка подошла, вертя в руках поводок, надела его на послушную, тонкую собачью шею.

«Извините, – бросила она, облизав губы. – Убежала. И как только умудрилась? Шею вытянула, вырвалась и убежала. Но она не укусит. Тем более вы ей, смотрю, понравились».

«Красивая собака», – сказал я.

Но кажется, ей было наплевать, что я думаю о её породистой сучке. Ничего не случилось – и хорошо. Не сказав больше ни слова, она потянула собаку в темноту, а я посмотрел на свои руки, на их кожу, на которой кудрявились седые волоски, и подумал, что у меня осталась его книга – книга со стихами и картинками: что ещё нужно такому человеку, как я. Может, он сам нарисовал все картинки, этот Козлик. И написал все эти стихи. А я бился… Бился головой о бумагу… Мучился. Ну и что. Главное, что я на свободе. Жив. И у меня есть свой тайный язык.

А ещё я подумал о том, что заслужил сегодня немного жалости и сочувствия от тех, кто меня любит. Немного жалости, сочувствия и ласки.

Должен же в этом городе хоть кто-то меня любить.