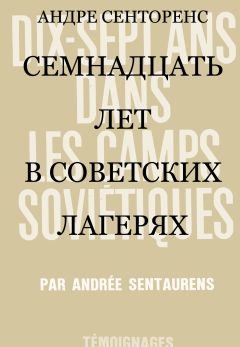

Читать книгу "Семнадцать лет в советских лагерях"

Автор книги: Андре Сенторенс

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

4. Странствия

Мои свекор и свекровь проживали в Кашире, в районе Домнинки, в достаточно большом хозяйстве, доставшемся им по наследству. У них было три рабочие лошади, две коровы, пятнадцать баранов и двадцать кур. Ютясь в тесной избе, Трефиловы жили продукцией своего хозяйства.

Свекор Иван Трефилов был крепким человеком шестидесяти лет, рано овдовевшим, делившим дом с двадцатилетним сыном Борисом, несовершеннолетней дочерью Марией и отцом, которому перевалило за восемьдесят. В Кашире Трефиловы считались зажиточными крестьянами, и, если бы не помощь Алексея, их бы давно признали кулаками. По определению Шеболдаева[26]26

Шеболдаев Борис Петрович (1895–1937). В 1928–1931 гг. – первый секретарь Нижне-Волжского крайкома ВКП(б). В 1934–1937 гг. – первый секретарь Азово-Черноморского крайкома ВКП(б). С января 1937 г. – первый секретарь Курского обкома ВКП(б). Арестован в июне 1937 г. по обвинению в контрреволюционной деятельности. Расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.

[Закрыть] (расстрелянного в 1930-х), кулаком считался крестьянин, отказавшийся продавать свое зерно государству. Если Трефиловы ничего не продавали, то только потому, что им нечего было продавать, а доходов от собственного хозяйства еле хватало на то, чтобы выжить. Им, должно быть, оказывали особую протекцию, так как они смогли избежать массовых репрессий 1927–1930 годов, организованных Сталиным в соответствии с принципом: «Надо крепко опираться на деревенскую бедноту и договориться с середняками для уничтожения кулаков как социального класса». Когда я приехала в Каширу, свекор рассказал мне по секрету об уничтожении не менее трех миллионов крестьян. Не знаю, была ли эта цифра точной, но Алексей, всегда гордившийся политикой коммунистического руководства, признался мне однажды, что в 1928 году колхозные угодья насчитывали 1 400 000 гектаров, а к 1930 году эту цифру надеялись довести до 30 миллионов гектаров. Методы, с помощью которых они собирались достичь этих показателей, не вызывали у моего мужа практически никакого беспокойства.

В Кашире я провела несколько безмятежных месяцев. Тишина полей помогла мне отвлечься от московской суеты. Жорж пил парное молоко и рос как на дрожжах. Мои родственники показались мне чрезвычайно порядочными людьми. Новый режим еще не успел их испортить, но они, как и все знакомые русские со скромным достатком, похоже, не интересовались ничем, кроме своих семейных дел. От их пассивности у меня, уроженки департамента Ланды, закипала кровь. Они соглашались со всем, даже не думая протестовать, и предпочитали лишь жаловаться. Старики с ностальгией вспоминали царские времена, а старухи молили о помощи Казанскую икону Божией Матери.

Мне уже несколько наскучило жить в Кашире – плохо понимая русский язык и не имея возможности произносить элементарные фразы, я была обречена практически на постоянное одиночество, – хотя, стоило мне подумать о женщинах, стоящих в очередях на московских улицах в надежде раздобыть себе немного еды, как скука рассеивалась. Так прошла зима 1930–1931 годов. Я в последний раз наслаждалась покоем – потом мне уже никогда не доведется его испытать. Когда мы желали друг другу счастливого Рождества, я и представить не могла, что никогда больше не увижу ни этот край, ни Ивана, ни Бориса, ни Марию Трефилову…

Вспоминая свое деревенское детство среди крестьян, работавших в поле не разгибая спины, я с удовольствием предлагала помощь родственникам мужа, чтобы показать им, что француженка тоже умеет обращаться с вилами и граблями. Они, со своей стороны, были рады тому, что я умею доить коров, и считали, что Алексей поступил правильно, отправив меня к ним. Они намекнули мне, что хотели бы, чтобы мы с Жоржем остались у них жить. Весна в России, пожалуй, еще более упоительна, чем где-либо еще, ведь зима здесь настолько сурова, что при первых погожих деньках испытываешь чувство радости, незнакомое моим соотечественникам. Необъятные зеленые пространства вокруг Каширы обладали каким-то удивительным умиротворяющим свойством. Я пребывала в сладостном оцепенении, когда однажды, погожим утром мая 1931 года, появился Алексей. А с моим мужем и Москва напомнила о себе. Несколько удивившись тому, что он взял отпуск в это время года, я предположила, что ему на работе дали разрешение приехать за мной. Я уже приготовилась поставить жесткие условия нашему возвращению, когда Трефилов сообщил мне, что находится в Кашире с официальным заданием.

Я уже писала выше, что советские чиновники, возвращавшиеся из-за границы, считались неблагонадежными вследствие их политического невежества, неадаптированности к советскому образу жизни и жизни в деревнях, где им предстояло заниматься пропагандистской работой. Именно с этой целью Алексея и направили в Каширу. На него возложили ответственность за организацию колхоза. Мой муж считал, что ему сделали особое одолжение, поручив идеологическую работу в деревне. Я так не думала, но всячески воздерживалась от того, чтобы высказывать свое мнение.

Узнав о том, что Алексей собирается делать в Кашире, его семья отнеслась к этому без малейшего энтузиазма; начались ожесточенные споры, перессорившие моего мужа с отцом и братом. По привычке Алексей впадал в ярость, его не только выводила из себя невосприимчивость близких родственников к новым идеям, но он еще опасался провалить свою работу, что могло окончательно скомпрометировать его в глазах партии, особенно если станет известно, что его родные являются ярыми противниками этих идей.

В помещении школы было устроено собрание. Будущие члены колхозного руководства, назначенные заранее, единогласно выбрали председателя правления, которое также было сформировано до начала собрания. Пришедшие на собрание крестьяне не слишком понимали, что происходит, но из страха голосовали «за» каждый раз, когда от них требовалось высказать свое мнение. То, что Иван, Борис или Петр назначались на ту или иную должность, крестьянам было абсолютно все равно – лишь бы их оставили в покое. Они еще не догадывались, что Иван, Борис и Петр избирались именно для того, чтобы лишить их покоя.

Председательствовал на собрании Алексей. В своем выступлении, составленном особым отделом ЦК Коммунистической партии (текст требовалось выучить наизусть), он перечислил преимущества колхозного строя: минимальные расходы, сокращенный рабочий день, более справедливое распределение прибыли, общественная собственность на средства производства, возможность приобретать материалы, которые в Кашире частным образом купить было нельзя и т. д. Присутствующие на это никак не реагировали – для них было совершенно очевидно, что им предстоит передать свое имущество в колхоз, где они уже будут не хозяевами, а исполнителями приказов главного агронома. Для большей части этих мелких собственников подобная перспектива означала лишение каких бы то ни было прав, поскольку из хозяев они превращались в сельскохозяйственных рабочих. Еще они знали, что получаемые доходы будут делиться между государством и крестьянами в соответствии с отработанными трудоднями. Председатель колхоза, главный агроном и счетовод должны были также изыскивать свои оклады из доходов колхоза.

Моего ограниченного словарного запаса (к тому же Алексей накануне растолковал мне суть своего выступления) оказалось достаточно, чтобы понять что к чему и теперь следить за реакцией людей, внимательно слушавших его в переполненном помещении. Я ощущала, как напряженно они пытаются представить свое будущее. Меня поразил контраст между выражением лица Алексея и его отца. Эти два человека представляли не только два разных поколения, но два мира, два несовместимых образа жизни, одному из которых предстояло проиграть. К сожалению, ни у кого не было никаких иллюзий относительно исхода битвы. Не говоря ни слова, не выражая ни одобрения, ни протеста, крестьяне один за другим поднимались и выходили из зала с поникшими головами. Когда мы возвращались домой, я больше не могла скрывать от мужа своего возмущения. Меня изумляло то, как он лгал этим бедолагам – односельчанам, знакомым ему с детства, – убеждая в том, что им будет лучше без собственного имущества и они будут счастливы, работая бесплатно на государство. Но, как обычно, Алексей уклонился от дискуссии, ограничившись ответом:

– Замолчи! Тебя это не касается! И вообще, это должно быть именно так, а не иначе.

В очередной раз я поняла, что человек, чью фамилию я носила, отказался от своего собственного мнения. Каковы бы ни были приказы, распоряжения, декреты и решения партии, Алексей беспрекословно исполнял их, ничуть не сомневаясь в необходимости слепо повиноваться, что было для него так же естественно, как дышать или есть. Вся эта история с колхозом увеличила пропасть между мной и мужем настолько, что ее уже невозможно было преодолеть.

Сразу после собрания в Кашире был организован колхоз. Крестьян, не пожелавших в него вступать, стали нещадно облагать налогами, так что в итоге перед ними встал выбор: либо уступить, либо умереть от голода. Трефиловы первыми записались в колхоз: присутствие Алексея и страх перед властями сделали свое дело. У них забрали все имущество, и вскоре их лучший конь по кличке Як сдох от недоедания.

Понятно, что при таких обстоятельствах Кашира потеряла для меня всякую привлекательность. В моральном смысле она стала более несчастной, чем Москва, и голодали здесь почти так же, как в столице. Стоило появиться Алексею в Кашире, как все в ней пришло в упадок. Я была близка к тому, чтобы возненавидеть мужа так же, как я ненавидела партию, которая сделала его своим рабом и умела править лишь при помощи нищеты и преступлений.

В октябре мы вернулись в Москву.

В то время руководство страны, испытывая большой дефицит в иностранной валюте, вновь открыло магазины, где продавалось все что угодно, но за золото, драгоценные камни, бижутерию, дорогие меха[27]27

В январе 1931 г. в СССР было создано Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами (Торгсин) для выкачивания денежных средств населения на реализацию программы индустриализации в Советском Союзе. В магазинах Торгсина иностранцы, а в большинстве своем советские граждане, за валюту и «валютные ценности» (драгметаллы, антиквариат) могли приобрести дефицитные продукты питания и потребительские товары по неравноценному обменному курсу. В 1936 г. Торгсин был ликвидирован.

[Закрыть]. Так образовался гигантский рынок, управляемый и контролируемый государством. Чтобы купить еду, москвичи распродавали последнее, что им удалось сохранить. Это продолжалось до 1935 года. У дверей таких магазинов можно было увидеть, как взрослые люди и старики плакали от стыда, продавая семейные реликвии ради возможности купить сахар, мясо или чай. Некоторые, не выдержав, уходили, когда наступала очередь предъявлять то, что они принесли с собой на продажу, но неизбежно возвращались, не в силах сопротивляться постоянному чувству голода.

Несмотря на нормирование продуктов, которое ужесточалось с каждым днем, снабжение Москвы продовольствием становилась все хуже и хуже. До отъезда в Каширу я постоянно боялась, что не смогу прокормить сына[28]28

В 1932–1933 гг. в СССР царил массовый голод, вызванный ускоренной индустриализацией страны. Для развития промышленности требовалась валюта, и одним из ее источников стал зерновой экспорт. С этой целью для крестьянских хозяйств и колхозов устанавливались невыполнимые нормы по хлебосдаче, что в конечном итоге привело к полному отсутствию запасов зерна на селе и массовому голоду. Жертвами голода 1932–1933 гг., по подсчетам историков, стало не менее 7 млн человек.

[Закрыть]. Правительство распустило слух, что дефицит продовольствия вызван не ошибками и нерадивостью чиновников, а отсутствием гражданской сознательности крестьян, прятавших зерно вместо того, чтобы отдать его официальным сборщикам. Поэтому было решено, что члены партии, при поддержке ГПУ, будут проводить обыски в избах. Разумеется, Трефилова назначили в одну из этих банд. Он уехал в феврале 1932 года, я отказалась ехать с ним. С меня было достаточно, я испытывала лишь одно желание – вернуться во Францию с моим сыном.

Очередь перед открытием Торгсина. Москва, 1932. РГАКФД

Никогда не забуду, какое плачевное зрелище представляли собой одетые в рубище крестьяне – крестьяне, которые якобы прятали у себя продовольствие! – они просили милостыню на московских улицах, потому что не имели права получать еду по карточкам. Они приносили с собой тщательно припрятанное яйцо или стакан молока и пытались обменять их на хлеб. Порой мне случалось соглашаться на этот обмен ради удовольствия выпить немного молока или съесть яйцо.

Алексей вернулся в апреле довольный собой и своей партийной работой. У меня уже не было сил ссориться с ним – я понимала, что это совершенно бессмысленно. Я просто объявила ему о своем желании развестись и вернуться на родину с Жоржем. Мой муж не был вспыльчивым человеком, а может быть, многолетняя жесткая партийная дисциплина сделала его более покладистым. Он лишь пожал плечами и произнес:

– Ты хочешь развестись? Отлично! Но я не понимаю, как ты сможешь выжить в Москве без меня. Надеюсь, голод заставит тебя вернуться. Что касается Жоржа, то о том, чтобы он уехал с тобой, не может быть и речи. Мой сын никогда не будет расти в капиталистической стране. Я его отец и хочу воспитать его в своей идеологии.

Крестьяне, обменявшие молоко на хлеб, возвращаются из Москвы домой. Москва, 1929. РГАКФД

Но меня не так-то просто было сломить, и Алексей отлично это понимал – он изучил меня достаточно хорошо за те шесть лет, что мы были женаты. Я настаивала на разводе и получила его 9 апреля 1932 года. Закон признавал за мной право жить с сыном и обязывал Алексея выплачивать пятнадцать процентов от заработка до тех пор, пока Жоржу не исполнится восемнадцать лет. Разумеется, Трефилову пришлось проглотить эту горькую пилюлю. Он отомстил мне, запретив вывозить сына за пределы России. Если я не хотела потерять сына, то должна была остаться в СССР. Скрепя сердце, я вынуждена была уступить.

Через несколько дней после того, как мы расстались, Алексей съехал с нашей квартиры и вернулся к своим теткам. Спустя несколько дней он пришел ко мне с просьбой: учитывая трудности с продуктами и то, что на семьдесят пять рублей в месяц я едва могла прокормить себя и Жоржа, разрешить ему отправить мальчика в Каширу, где тот будет находиться на свежем воздухе и пить столь необходимое ему молоко. Проявив слабость и согласившись, я оказалась одна в городе, плохо владея языком и понимая лишь половину из того, что мне говорили, практически без денег и, главное, без работы.

Но даже в самые трудные моменты мне всегда подворачивался шанс преодолеть неудачи и выжить. В мае, через пять-шесть недель после развода, я наконец нашла работу помощника библиотекаря в Книжной палате на Новинском бульваре, 20. В результате я получила право на красную (рабочую) карточку и месячный оклад в сто двадцать рублей. Этой суммы мне хватало, чтобы питаться в течение одной недели в месяц, в остальное время я постепенно распродавала свои пожитки. Но главное, я обрела счастье быть свободной. Однако хорошо известно, что спокойствию рано или поздно приходит конец. Однажды вечером, возвратившись с работы, я обнаружила под дверью уведомление из Наркомата иностранных дел, предписывавшее мне освободить квартиру в течение суток на том основании, что я разошлась с Трефиловым и больше не имею права занимать жилплощадь, закрепленную за работниками Наркоминдела. В шоке от мысли оказаться на улице я бросилась в наркомат, где показала подписанное Довгалевским обязательство предоставить мне приличное жилье в СССР. В ответ на это чиновники, иронично улыбаясь, уверяли меня, что Довгалевский может отдавать распоряжения только в Париже, в Москве же его полномочия сильно ограничены и что я обязана выехать из квартиры, как мне предписано, в противном случае меня оттуда выселят. Я отказалась выезжать, но в сентябре, во второй половине дня, примерно в шесть часов вечера, когда я собралась штопать свое платье, вломились три участковых милиционера и, не дав времени на сборы, выкинули меня на улицу. Так я познакомилась на практике с советскими законами и их исполнителями.

Меня приютила подруга, а на следующий день я написала заявление на имя наркома иностранных дел Литвинова[29]29

Литвинов Максим Максимович (1876–1951). В 1921–1930 гг. – заместитель наркома по иностранным делам РСФСР – СССР. В 1930–1939 гг. – нарком иностранных дел СССР. В 1934–1938 гг. – представитель СССР в Лиге Наций. В 1941–1943 гг. – чрезвычайный и полномочный посол СССР в США. В 1941–1946 гг. – заместитель наркома иностранных дел СССР.

[Закрыть]. Почти сразу же меня пригласили на прием к заместителю Литвинова Крестинскому[30]30

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938). С 1930 г. – первый заместитель наркома по иностранным делам СССР. С марта 1937 г. – заместитель наркома юстиции СССР. В мае 1937 г. арестован. В качестве обвиняемого привлечен к фальсифицированному открытому процессу по «делу антисоветского правотроцкистского блока» (Третий московский процесс, март 1938 г.). Расстрелян. Реабилитирован посмертно.

[Закрыть]. Выслушав мою историю, этот высокопоставленный чиновник был ошеломлен тем, как со мной поступили. Как мне стало понятно позже, тогда я впервые оказалась под перекрестным огнем беспощадной борьбы за влияние между ГПУ и другими ведомствами. Крестинский вызвал к себе начальника отдела городского строительства Москвы Семенова и распорядился, чтобы мне безотлагательно предоставили жилье и бесплатно перевезли мои вещи. Я вышла из наркомата, воодушевленная и полная благодарности Довгалевскому: я больше не буду ночевать в подъезде! Более того, визит к чиновнику – и это была обратная сторона медали, о чем мне довелось узнать позже, – позволял надеяться на благосклонное отношение ко мне советской власти в случае, если я когда-нибудь снова окажусь жертвой несправедливости. Все, что я видела на протяжении двух последних лет, так и не развеяло моих иллюзий: я все еще была искренне убеждена, что русские по-прежнему считают меня иностранкой, француженкой, достойной уважительного обращения.

Спустя несколько дней после встречи с Крестинским я получила официальное письмо из наркомата, подписанное Дмитрием Андреевым, уведомлявшее о том, что мне предоставлено жилье на окраине Москвы, в районе Сокольники, на улице Стромынка, 23. Еще плохо читая по-русски, я не придала значения тому, что имя Алексея Трефилова также фигурировало в документе. Это означало, что мой бывший муж имел право занять половину выделенной мне комнаты! Когда же я осознала опасность этой ловушки, то пришла в жуткую ярость и категорически отказалась соглашаться на предложенный вариант на том основании, что Трефилов никогда не прилагал никаких усилий к тому, чтобы найти жилье для меня с сыном. Я добьюсь своего и буду жить одна.

Эта пятнадцатиметровая комната была частью трехкомнатной коммунальной квартиры с ванной, общей кухней, водопроводом, газом и центральным отоплением. В одной из комнат площадью восемнадцать квадратных метров проживала мать с сыновьями и невесткой. В другой обитала вдова с тремя детьми школьного возраста. Окно моей комнаты выходило во двор. Мои отношения с новыми соседями были такими же, как и с обитателями других московских домов. Мы не стремились завязывать дружеские отношения и старались выходить из своих комнат только лишь в случае крайней необходимости, чтобы как можно реже видеть друг друга. Все панически боялись доносов. Общение сводилось к резким взаимным упрекам, доходившим до ссор: каждый жилец обвинял других в неэкономном расходовании электричества и воды.

Обосновавшись в Сокольниках, я испытывала только одно желание – забрать сына и быть вместе с ним. 5 ноября 1932 года я попросила в Торговой палате два выходных, чтобы съездить в Каширу за Жоржем. Мой развод с племянником тети Наташи никак не отразился на наших с ней отношениях, и я посчитала необходимым позвонить ей с Павелецкого вокзала перед отправлением поезда и спросить, не хочет ли она что-нибудь передать своим родственникам. Когда Наташа поняла, что я говорю с ней из вокзального телефона-автомата, в ее голосе вдруг послышались интонации беспокойства. Я почему-то подумала о том, что она хочет, но не решается признаться мне в чем-то сокровенном. Охваченная беспокойством, я стала засыпать ее вопросами, и она в конце концов сказала, что мне не стоит ехать в Каширу, что это очень утомительная поездка в такое время года… что я рискую простудиться в плохо отапливаемых вагонах… могу заболеть… Все эти доводы звучали слишком фальшиво, чтобы их принять. Поддавшись моей настойчивости, Наташа все же призналась, что Жоржа нет в доме деда и что она мне все объяснит при личной встрече.

Ничего не оставалось, как немедленно отправиться к ней. Наташа открыла дверь и обняла меня со слезами на глазах. В тот момент я подумала, что мой ребенок умер и что она не осмеливается мне об этом сказать. Но, видя мою растерянность, Наташа немедленно меня в этом разубедила. С Жоржем все было хорошо. Она провела меня в свою комнату, и я увидела, что здесь только что пили чай. Я узнала чашечку своего сына и показала ее Наташе.

– Здесь был Жорж?

Она молча кивнула головой.

– Давно?

– Около часа назад.

– Алексей вывез его из Каширы?

– Да.

– Почему? Он не имел на это права!

– Я ему это тоже говорила, но он и слушать не желал…

В бешенстве я направилась к двери, говоря:

– Я подам в суд на Трефилова!

Наташа догнала меня.

– Не стоит, начальство на его стороне!

– Ну, это мы еще посмотрим!

Тогда она тихо произнесла:

– Алексей уехал… Уехал из Москвы…

– С Жоржем?

– С Жоржем.

– Куда?

– В Улан-Батор… Его туда командировали.

– Где это?

Она сделала неопределенный жест:

– В Монголии… у дикарей, у черта на рогах.

Силы покинули меня, и я рухнула на кровать. Монголия! Я вспомнила, что это где-то рядом с Китаем, в тысячах километрах от Москвы. И у меня, естественно, нет возможности туда поехать. Алексей отлично все спланировал и осуществил. Мне оставалось лишь ждать его возвращения, чтобы попытаться вернуть моего сына, но будет ли он по-прежнему моим ребенком?

Поскольку я уже не могла рассчитывать на помощь советского государства, ставшего соучастником похищения моего сына, то решила обратиться к французскому консулу. Несколько раз я рассказывала ему свою историю и говорила о том, что хочу вернуться во Францию вместе с сыном. На это мне ответили, что только русские могут дать мне разрешение забрать Жоржа. Отныне я стояла перед очень простым выбором: либо одной уехать из России, либо остаться в СССР до возвращения Алексея и попытаться добиться справедливости – получить свидетельство о разводе, где будет указано, что Жорж остается со мной. Я выбрала второй вариант и стала ждать. Ожидание длилось три с половиной года, и все это время я не получала никаких известий о своем малыше.

Итак, я постепенно стала безропотно покоряться судьбе советских женщин. Но я была упрямой и не желала уступать Трефилову. В какой-то момент ему придется вернуться, и уж тогда ему от меня не отвертеться. Разумеется, порой меня охватывало отчаяние, и в эти минуты я была готова к тому, чтобы обратиться за французской визой. Я думала о своей матери, о сестрах, о родной ферме, о Париже.

Все мне казалось таким далеким, далеким… чуть ли не из другого мира. Но еще был Жорж, мое дитя, которого я вынашивала, растила, лелеяла… Какая мать согласилась бы навсегда расстаться со своим сыном? И я прекрасно понимала, что если вернусь во Францию, то уже никогда не увижу родного мальчика. Тянулись унылые дни, недели, месяцы, годы. Моим единственным достижением было то, что к концу 1933 года я уже бегло говорила по-русски. В мае 1934 года я с радостью приняла предложение Книжной палаты отправиться вместе с коллегами в Сталинабад[31]31

Сталинабад – название столицы Таджикистана Душанбе в 1929–1961 гг.

[Закрыть], столицу Таджикской Республики, для организации народной библиотеки.

Можно догадаться, что у меня не было ни малейшего представления ни о том, что такое Республика Таджикистан, ни о том, где она находится. Поэтому я спешно отправилась на собрание, организованное руководством Книжной палаты, где нас проинструктировали относительно поездки и рассказали о крае, куда нам предстояло ехать. Я узнала, что Таджикистан – одна из пяти крупнейших советских республик в Средней Азии, что остальные четыре называются Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения; что Таджикистан расположен к северу от Индии и Афганистана и к востоку от Китая. Насколько я поняла, советское руководство хотело установить жесткий контроль над молодежью этих азиатских республик, заставить молодых людей взяться за учебу, чтобы в будущем заменить ими русских наместников. Вероятно, они надеялись на то, что библиотека в Сталинабаде поможет таджикам выучить русский, что даст им возможность продолжить учебу, стать инженерами и пропагандистами новой веры. Но нам заранее не сообщили – мы узнали об этом уже на месте, – что в январе 1934 года Москва отправила в Таджикистан, на станцию Ханака в двадцати километрах от Сталинабада, колонну тракторов для совместной обработки земель. Верховный Совет поставил во главе политического руководства Агу Махмудова, чтобы сломить сопротивление коренных жителей. Новая власть начала конфисковывать земли и заставлять таджиков работать в колхозах. Это привело к кровавым мятежам, которые ГПУ подавляло с невероятной жестокостью. Такова была обстановка, в которой мы оказались.

Одна из моих коллег по работе попросила на время отъезда сдать комнату ее другу Бойкову, жившему с восемнадцатилетним сыном, студентом рабфака. Я, естественно, согласилась выполнить просьбу и встретилась с Бойковым. Его история наглядно свидетельствует об отношении советской власти к своим первым солдатам. Бойков был тщедушным человеком сорока лет, сутулым, с впалым лицом и не по возрасту седым. Такое же унылое и безропотное выражение лиц мне потом часто приходилось видеть у заключенных. Царский суд приговорил Бойкова к двадцати годам каторги за политическую пропаганду. После того как он отсидел десять лет в тюрьме и был освобожден революцией 1917 года, никто им больше не интересовался, у него не было даже крыши над головой. Он работал на металлургическом заводе, и каждый вечер ему приходилось обращаться с просьбой к кому-нибудь из коллег, чтобы те позволили переночевать хотя бы на полу в комнате.

Путь занял десять дней. Мы прибыли в Ханаку, где уже было построено наше культурное учреждение. На всем протяжении этого утомительного путешествия мы видели, как повсюду свирепствует голод. Правда, в ходе нашего «турне» я впервые попробовала черепашье мясо.

Деревянное здание, куда нас поселили, состояло из четырех комнат. В просторном зале на полках были расставлены книги и брошюры, в соседней комнате, называемой читальным залом, находился громадный стол, покрытый красным сукном, вокруг которого стояли стулья. На стенах висели портреты Ленина, Сталина, Ягоды и Ворошилова. Слева от входа находился кабинет библиотекаря, бакинского турка. В глубине коридора располагался просторный актовый зал с четырьмя окнами, где проходили заседания пропагандистов и работников ГПУ.

В Ханаке я работала семь часов в день: утром с шести до девяти и с пяти до девяти вечером. Днем температура нередко поднималась до пятидесяти пяти – шестидесяти градусов, чем и объясняется такой режим работы.

Мне и моим коллегам хватило нескольких дней, чтобы понять, что таджики нас ненавидят. Ввиду того что русские мгновенно вызывали к себе недоверие и враждебность местного населения, Москва делала своими ставленниками в республике преимущественно коренных жителей, но только тех из них, кто перед возвращением в Сталинабад прошел в столице курс политической учебы и «промывку мозгов». К бунтовщикам применялись одинаковые методы независимо от того, были это таджики или русские. Для того чтобы кнутом или пряником загнать мусульман в колхозы, устраивались бесконечные обыски и реквизиции (крестьяне часто прятали скот в пещерах). Ставленники Москвы имели право забивать для себя понравившийся им скот, а хлебопекарное производство находилось в их единоличном распоряжении.

Вечерами, когда мы собирались потанцевать и попеть, мы видели, как в наши окна с отчаянием и ненавистью заглядывают одетые в лохмотья таджики, у которых только что забрали последнего барана. Из страха я почти не выходила из библиотеки – казалось, ненависть окутывает нас как нечто материальное и осязаемое. Здесь я испытывала страх значительно более сильный, чем в Москве. Неоднократно меня останавливали мужчины с горящими от возбуждения глазами и спрашивали:

– Ты русская?

– Нет, нет, не русская!

Тогда они отпускали меня, провожая взглядом и, вероятно, спрашивая себя, не солгала ли я им.

Дорога на Сталинабад лежала через карьер, где почти ежедневно ставленники Кремля подвергались нападениям, а иногда случались и убийства, что, в свою очередь, влекло за собой жесточайшие репрессии. Я стала считать дни до своего возвращения в Москву.

Несмотря на все это, я подружилась с одним молодым таджиком. Жестами он дал понять, что русские солдаты казнили много людей, а его родителей повесили на дереве. Этот несчастный был в таком отчаянии, что я достала припрятанный в пекарне хлеб и отдала его голодным детям. Короче говоря, я лишний раз убедилась в том, что повсюду, где советская власть устанавливала свои законы, царили нищета и страх.

Наконец настал день возвращения. Утром, когда мы должны были выехать из Ханаки, в библиотеку зашел мой молодой мусульманин и сказал мне примерно следующее:

– Ты уходишь, но ты трудно переходить карьер. Я твой начальник, провожать тебя, тебя не убить…

Возможно, благодаря защите этого парня – его имени я так и не узнала – мы беспрепятственно добрались до Сталинабада. Столица Таджикистана оказалась красивым городом с прекрасным парком и окруженными пальмами кафе, до некоторой степени еще сохранившими свой прежний вид. В прошлом, вероятно, посетители кафе наслаждались здесь восхитительными шербетами. Дома утопали в цветах, а голод на фоне этого пышного цветения выглядел еще более отвратительным. Некогда этот край специализировался на производстве сумок и обуви из красной кожи. Наконец сентябрьским утром 1934 года мы со вздохом облегчения сели в вагон поезда, отправлявшегося в Москву. Чем дальше удалялись мы от столицы Таджикистана, тем быстрее забывались пережитые нами мучения. Теперь у нас было время предаться воспоминаниям.

Мы ненадолго остановились в Ташкенте[32]32

Маршрут движения поезда выглядит не совсем логично. Возможно, автор, описывая это путешествие по прошествии многих лет, путает последовательность событий.

[Закрыть]. Этот город запомнился мне утопающими в садах домиками и необъятными зарослями винограда. На вокзале продавались только фрукты, и мы всерьез начали испытывать чувство голода. После Ташкента мы въехали в пустыню, где время от времени на глаза попадались верблюды, груженные мешками с солью. Наше путешествие было безрадостным, единственное, что нас интересовало, – это станции, где можно было купить съестное. Но несчастные оборванцы, предлагавшие нам маисовые лепешки, были ужасающе нечистоплотны. Достаточно было взглянуть на их руки, чтобы тебя стошнило от одной мысли об их стряпне. Поездка проходила в условиях изнурительного голода. Если нам, официально командированным из Москвы, нечего было есть, то что можно говорить о несчастных местных жителях, которых лишили всего! В Туркмении мы вообще не смогли найти никаких продуктов. Через шесть дней мы прибыли в Казахстан и остановились на небольшой, но крайне оживленной станции. Поезд был переполнен пассажирами, стояла невыносимая духота. Нам удалось купить вареную картошку, и, так как нашей следующей остановкой должен был быть Самарканд, мы надеялись купить там селедку к нашей картошке. И вот мы уже подъезжаем к Куйбышеву, столице Приволжского края, через сорок восемь часов будет Москва. Но меня мало интересовал пейзаж: я заболела, съев в Самарканде слишком много абрикосов.

20 сентября 1934 года, в десять часов утра, мы вернулись в Москву.