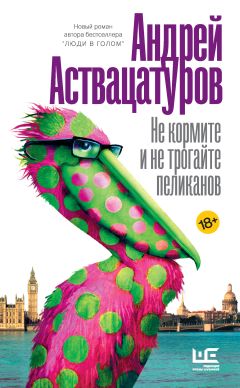

Текст книги "Не кормите и не трогайте пеликанов"

Автор книги: Андрей Аствацатуров

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Глава 3. Чемоданчик

Самолеты, ежели они из-за границы, встречают совсем не так, как поезда. Пассажиры поездов, всегда сонные, растерянные, растрепанные, вылезают на перроны неуклюже, путаясь в тюках, тележках, чемоданах, и, спотыкаясь друг о друга, огрызаясь, бредут по платформе, волоча свои жалкие пожитки. Они – обычные люди, ничем не хуже и не лучше других. Из той же горизонтальной будничной геометрии параллельных и перпендикулярных линий, что и все остальные. Их и встречать-то не хочется. А ежели встречают, то между делом, сочувственно, наспех оглядывают, снисходительно похлопывают по плечу и уводят поскорее прочь из вокзальной сутолоки.

Другое дело – пассажиры самолетов. К ним сразу не допускают. Их предписано ждать в специально отведенных местах за металлическими ограждениями или возле огромных стеклянных дверей, которые торжественно сходятся и расходятся, как Симплегадские скалы. Встречающие всегда стоят стадом, но поодиночке, не толкаясь и не мешая друг другу. Их лица полны восторга и благоговения. Они робко окликают тех, кто выходит: “с какого рейса”, “откуда”, – и те в ответ небрежно роняют слова, словно сбрасывают с плеч барскую шубу в руки подбежавшего расторопного лакея: “из Бостона”, “из Парижа”, “из Ниццы”, “из Барселоны”. Они – будто боги. В их походке еще различается неземная легкость, в глазах – облака́ и синева небес.

Мысль о том, что сейчас я шагаю среди избранных, приятно согревает душу. Спустившись вместе со всеми по эскалатору, я двигаюсь мимо рекламных щитов, мимо пластиковых дверей, мимо изящных металлических плевательниц, мимо застывших на своих местах охранников, мимо огромной, в человеческий рост, вазы, прямиком к паспортному контролю. Модные мартинсы, кожаная куртка, винтажный рюкзак, небрежно закинутый на плечо, – я очень нравлюсь самому себе. Причем настолько, что весь мой лондонский анабазис куда-то уходит, делается тише. Окружающие звуки, топот каблуков, обрывки фраз, сигналы телефонов тоже приглушены – в самолетах у меня всегда закладывает уши. Сейчас я круто разделаюсь с паспортным контролем, заберу багаж и явлюсь этому морю лиц, восторженных, благоговеющих. Если спросят откуда – небрежно брошу “из Лондона”, потом сяду в одинокую маршрутку и поеду на ней к метро. Резкий телефонный звонок сбивает мои мысли.

Гвоздев. Сейчас опять зарядит какую-нибудь чушь.

– Привет. Долетел?

– Нет, Гвоздев, – говорю. – Ну что ты! Какое там “долетел”! Я еще в воздухе. Видишь, телефон отключен.

– Ну да, ну да, – торопливо говорит он. – А ты, короче… это… багаж забрал?

– Нет еще.

– Нет?

– Нет, нет. А что?

– Не, я так… А скажи, пожалуйста, – голос его звучит неуверенно. – Джек тебе с собой ничего не передавал?

– Чего передавал?

– Ну, там, короче, таблеток, например? Или…

– Да вроде нет…

– Ну, слава богу!

– А, точно. Передавал.

– Да? – Гвоздев досадливо щелкает языком на том конце трубки. – Что передавал то?

– Ерунда там. Лекарства какие-то.

Я встаю на ступеньку эскалатора, который тянет меня вниз.

– Ну, какие лекарства? – не отстает Гвоздев. – Чё, сказать трудно?

– Слушай, Лёня, это сейчас так важно, да? – я понижаю голос. – Ну, свечи от геморроя. Доволен?

– Черт, – в голосе Гвоздева досада. – Черт! Черт! Вот я дебил!

– Лёня, – я опускаю руку на поручень эскалатора и стараюсь придать своему голосу рассудительность. – Не горячись. Не всё так плохо. Не такой уж ты и дебил на самом деле. Это я тебе как друг говорю… Успокойся. Подумай о том, что ты хороший художник, что тебя смотрят, покупают.

Ребристые ступени постепенно снижаются, сжимаются, уходят в пол под блестящий металлический гребешок, и я делаю шаг с эскалатора.

– Короче, – серьезно говорит Гвоздев. – У нас проблемы…

– Что такое-то?

– А то, дорогой, что это не свечи от геморроя…

– Это не чай… – на лице Петра Алексеевича появилась добрая улыбка, удачно сочетавшаяся с его круглым смешным носом, мясистыми щеками, выбритыми до синевы, и веселыми татарскими глазами.

– А что же тогда? – удивился я. Мне вдруг почему-то стало весело и легко. – Вон чаинки ведь сверху плавают.

Мы сидели на кафедре, в закутке, огороженном двумя книжными стеллажами. Такие закутки еще встречаются в старых вузах. Кафедральный закуток – это святая святых, райский уголок, который не хочется покидать, заповедная зона, куда начальство и студенты никогда не заглядывают. Что-то вроде молитвенной кельи или комнаты отдыха, где преподаватель может перевести дух, прийти в себя, поболтать с коллегами или попить чай. А потом с новыми силами вернуться в тягомотный мир лекций и семинаров.

Место было тесным, и здесь помещались только два продавленных кожаных кресла и низкий, похожий на таксу журнальный столик, на который Петр Алексеевич выставил передо мной красный китайский термос.

– Это не чай… – улыбнулся он и поднес к губам указательный палец.

С Петром Алексеевичем мы познакомились несколько лет назад, когда он читал у нас на филологическом факультете лекции по марксизму-ленинизму. Читал самозабвенно, расточительно, не экономя сил, читал так, что даже набившие оскомину Маркс и Энгельс порой казались нам ангелами, спустившимися на грешную землю. Я часто подходил к нему после лекций, задавал вопросы и заранее знал, что этот профессор с пухлым добрым подбородком и смешно растрепанными длинными седыми волосами непременно снизойдет до моей наивности и все объяснит. Петр Алексеевич, оборотившись и слегка согнув шею – он был выше меня на целую голову, – неизменно отвечал, всегда с кроткой улыбкой, обстоятельно, так, чтобы я обязательно понял. Мне нравились его объяснения. Они открывали новые невыясненные умственные территории и поселяли во мне ощущение легкого беспокойства. Однажды я набрался храбрости и напросился к нему на занятие, которое он вел у себя на философском факультете. Занятие – это был семинар – сразу захватило меня, и я принялся туда регулярно ходить, слушать доклады студентов, слушать его мягкие сочувственные комментарии, которые всё вокруг себя заряжали новым смыслом: и произнесенные прежде слова, и усталые старые столы, изувеченные шариковыми ручками, и ломаные стулья, и пыльные занавески, и гудящие электричеством лампы.

Помню, какая-то философская девушка, нечёсаная, сутулая как креветка, делала доклад об эстетике Китса, о тех мыслях, которые Китсу приходили в голову в Хемпстеде, и заговорила о высоком и вечном в искусстве, о навсегда застывших фигурах на старой греческой вазе, чьи оригиналы давно сгнили и рассыпались в прах. Все согласились, как по команде, закивали, зададакали, застучали звонкими согласными звуками, да, мол, да-да-да, мол, заблеяли, оно ве-ве-вечно, это искусство, – но Петр Алексеевич почему-то качал головой и, когда очередь дошла до него, задумчиво поскоблил ногтем свой пухлый подбородок, а потом стал тихо, с доброй кротостью судить, что всё совсем не так, что вечное не на стороне искусства, и что думать иначе – опасно. Искусство, уверял он нас, рукотворно и насквозь проникнуто человеческими усилиями, которым предписано поражение, если не сейчас, то потом. А из этого следует, говорил он, что искусство недолговечно, непрочно, низко – и потому в своем притязании на окончательность, на вечность, высоту глубоко трагично. Потом он заговорил о Лютере – он часто говорил о нем, но в тот раз почему-то особенно горячо – и от Лютера перешел к Христу. Он объявил нам, и его нос смешно при этом дергался, что Христос и есть Бог, который снизошел до человеков – и для этого предстал не в красоте, не в знаках небесного величия, а в земной скудости, в человеческой слабости, в страхе, чтобы понять и быть понятым, чтобы принять самую позорную из всех казней, всех смертей, и взвалить на себя наши грехи. Он вдруг прослезился, и меня поразило услышанное, будто кто-то ударил в спину, так же, как после, много лет спустя, меня поразило, когда он заговорщицки произнес: “Это не чай”.

В тот раз я явился к нему на кафедру с твердым намерением выяснить, что такое “мужество быть” и почему нельзя “просто быть”, безо всякого на то мужества. Петр Алексеевич выглянул из закутка растрепанный, попросил подождать (“Вот здесь, Андрюша, посидите, за столом”) – у него важный разговор с коллегой. Пока они разговаривали за шкафом, я разглядывал стол и читал надписи, которые после себя оставили студенты-философы.

“САРТР – ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПИДОР” —

гласила одна, самая крупная. Слева от нее присутствовала целая дискуссия, столкнувшая, по всей видимости, сторонников и противников российских либеральных реформ:

“ЕЛЬЦИН – УРОД!”

“ТОЧНО!”

“СОСАТЬ ТЕБЕ СОЧНО!”

Ниже отметились студенты, чьи мысли, вероятно, больше занимала учеба, нежели политика:

“КАНТ – РОЖА!”

“ГЕГЕЛЬ – ТОЖЕ!”

“А ВЫ – ДВА ПРИДУРКА —

НИ РОЖИ, НИ КОЖИ!”

Там были еще надписи – старые, стёршиеся, накарябанные, возможно, в восьмидесятые или даже в семидесятые годы. Я начал их разбирать, но тут меня позвал Петр Алексеевич. Когда я зашел в заповедный закуток, он, нагнувшись, рылся в портфеле.

– Садитесь, Андрюша…

Я был счастлив, что могу, наконец, с ним поговорить, стал садиться в черное кресло, низкое, продавленное, – и вдруг, едва не потеряв равновесие, резко плюхнулся в него, словно рухнул в гадкие мысли посреди возносимой небесам молитвы.

– Вот, – Петр Алексеевич достал из портфеля небольшой ярко-красный, словно рдеющий стыдом термос, поставил его на журнальный столик, отвинтил от него крышку и налил в нее.

– Спасибо, я чай не буду.

– Это не чай… – улыбнувшись, сказал он. Его веселые татарские глаза хитро сузились.

– А что же тогда? – понизив голос, удивился я. Стало весело и легко. – Вон чаинки ведь сверху плавают.

– Это не чай! – повторил он с добродушной настойчивостью и поднес крышку к моему лицу. В нос ударил крепкий запах портвейна.

– Только без паники! – веселым шепотом предупредил Петр Алексеевич, увидев мою испуганную физиономию. – А чаинки – это для конспирации. Понимаете?

Мы выпили из крышки, сначала я, потом он. Что-то стали обсуждать. Я задавал вопросы – он отвечал. Но понимания, которого я ждал, между нами всё не возникало, и вообще никакого понимания не возникало. Однако ощущение веселости и легкости сохранялось. Петр Алексеевич говорил рассеянно, невпопад, путался в словах, как спросонья путаются в одежде. Скоро и мне передалась его рассеянность. Я вдруг вспомнил, что дома нет ужина, и нет вообще ничего: ни еды на завтра, ни чистых простыней, ни телевизора, чтоб посмотреть. Есть только окурки и невымытая со вчера посуда. Ну и пусть… Портвейн наполнил голову вялостью и глупым благодушием.

– Тут у меня история случилась, вернее – не случилась, – неожиданно со смехом поделился Петр Алексеевич. Он поправил свои растрепанные волосы. Я всем видом выразил готовность слушать. – Решил тут студентку соблазнить. Понимаете?

Я кивнул, изобразив на лице понимание. Он только рукой махнул:

– Да что вы в этом можете понимать?! Вы – молоды, вам и так все калитки открыты. В общем, – он хмыкнул, – понял я, что она согласна, и пригласил к себе домой. Ну, разумеется, приготовил заблаговременно две бутылки вина. Сидим, понимаете, разговариваем, винцо потягиваем. Проходит час. Надо, говорю себе, Петр Алексеич, действовать решительнее. Повел ее в кабинет, где диван, ну, вы были у меня, помните.

– Не-е, – я помотал головой и вдруг почувствовал, что сильно пьян. – Не был.

– Эк вас развезло, Андрей. Сейчас поищу… – он полез в портфель, стоявший на полу. – Где-то у меня… бутерброд.

– Да ладно, – отмахнулся я.

– Нет, не ладно, – сказал он. – Сейчас вас внизу охранники остановят, в сумке начнут рыться. О, вот. Берите. Берите, говорю. С сыром.

– Спасибо.

– Я продолжу, если позволите. Пошли мы в кабинет, а у меня там портрет Бердяева висит. Там он такой одухотворенный на портрете. Она как увидела – нет, говорит, при Николае Александровиче не буду. Я ее и так и эдак. Чуть не со слезами. Она – ни в какую, не снизошла, как говорится. Не буду, понимаете, и все тут. Снимайте. А портрет высоко висит – у меня потолки-то ого-го, старый фонд; пока к соседу ходил за стремянкой, пока снимал портрет, еще хотел чего-то, а как спустился с этим портретом вниз – чувствую, что расхотелось.

Я слушал его и жевал бутерброд. Он мне показался совершенно пресным. Сильно кружилась голова.

– А экзистенциалисты эти ваши… – продолжил он. – Да какие они, к лешему, экзистенциалисты. Без Бога, без судьбы, пронизывающей болью… Ну, как вам моя история?

Я был не в том состоянии, чтобы осмысленно реагировать на “его историю”. Только кивнул и всё. А дальнейшее – все как-то было смутно. Помню, спустился на первый этаж, почему-то один, и меня в самом деле остановил охранник. У него были густые золотистые усы и огромное обручальное кольцо на жирном пальце. Он что-то спрашивал, я не понимал что. Смотрел на него невинными пьяными глазами и улыбался. Наконец понял: надо предъявить сумку в раскрытом виде – на факультете участились случаи употребления наркотических средств. Охранник отвел меня к своему столу, долго копался в сумке толстыми пальцами, доставал и возвращал на место ее содержимое: “Теология” Пауля Тиллиха на английском, складной зонтик, тетрадка в клеточку, запечатанная пачка презервативов. Потом разочарованно кивнул и велел уматывать пока, он не вызвал патруль.

– Черт! Я думал, ты уже умотал оттуда, – раздраженно произносит Гвоздев. – Черт! Черт! Короче… там у тебя в чемодане – это не свечи.

ВНИМАНИЕ! СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ РЕЙС 153

АВИАКОМПАНИИ “ФИНЭЙР”.

ХЕЛЬСИНКИ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

– А что же там? Золото-брильянты? – я почти смеюсь. Гвоздев всегда умеет насмешить. Выхожу вместе со всеми в длинный коридор, стены которого скрыты огромными рекламными плакатами. Впереди паспортный контроль, потом ожидание багажа. Общее ощущение – как после болезни. Будто ты окончательно вернулся в свое собственное тело. Вокруг земные звуки – гулкий ритмичный стук шагов, громкая разноязычная речь, телефонные звонки.

– А то самое, дорогой, чем он тебя угощал, от которого рай на земле делается. Вот что… слушай меня внимательно.

– Ладно, – говорю, – Лёнька, кончай прикалываться. Мне сейчас некогда. – Я перекидываю рюкзак на другое плечо и неторопливо иду к кабинкам паспортного контроля.

– Погоди, – говорит Гвоздев, – трубку не вешай. Послушай меня… Джек в эти пластины для геморройных свечей гашиш запаковывает. Понял теперь?

Я останавливаюсь и замираю на месте.

– Ты шутишь…

Мимо проходят пассажиры, кто-то задевает мой рюкзак. Я стою с телефоном, прижатым к уху, и беспомощно оглядываюсь по сторонам. Перед глазами рекламный плакат нидерландской авиакомпании – круглая в полстены физиономия молодой модельной стюардессы. Мой взгляд сразу выцепляет улыбающиеся губы в ярко-красной помаде, они тут же уплывают на второй план, пропадают, остается напомаженная улыбка, а потом и вовсе только один цвет от помады, предостерегающий, ярко-красный.

– Чего делать? – говорю. – Да я ж не виноват… Откуда мне знать…

– Ну их, короче, это не очень волнует, что ты там знаешь или не знаешь. Каждый охотник должен знать, где сидит фазан.

– При чем тут фазан? – говорю.

– А чего ты не спрашиваешь, при чем тут охотник?

– Лёня!

– Чего “Лёня”?! Каждый пассажир, короче, должен знать, что он с собой везет. Закон такой.

Я поднимаю голову и щурюсь. Холодный свет электрических ламп сверху неприятно режет глаза. Опускаю взгляд вниз – под ботинками гладкий как зеркало пол, без единой щербинки. И тут меня окончательно настигает смысл происходящего.

– Чего делать-то? Блин, Лёня! Опять двадцать пять! Ничего не меняется. Прямо как тогда с икрой… очередной чифилис!

– Какой еще чифилис? – в его голосе изумление. – А, ну да… Андрюха, ну сколько можно вспоминать! Щас надо думать, что делать, а не искать виноватых!

– Может, – говорю, – в туалет зайти и все в унитаз нафиг спустить, а?

Гвоздев вздыхает:

– Ну, это, короче, на крайняк. Хотя, если честно… не советую. Там у тебя много?

– Чего много?

– Чего – чего?! Ты достал… Товара! Свечей, короче, этих геморройных много?!

– Ну, так… прилично.

– Блин, геморрой-то какой… – в его голосе я различаю неуверенность. – Деньги-то ведь отдавать придется.

– С какой это стати?

ВНИМАНИЕ! СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ РЕЙС 104

АВИАКОМПАНИИ “ЛЮФТГАНЗА”.

МЮНХЕН – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

– Да с такой, что этим ребятам пофиг, что у тебя там случилось. Они все равно с тебя стрясут по полной… Короче, если впрягся отвозить – должен довезти. Остальное – извини, твои проблемы.

Мне становится не по себе. Накатывает безволие, как в Хемпстеде, когда мы с Катей сидели за мусорками и тряслись от страха. В горле делается сухо, живот сводит змеиной судорогой, по спине опять рассыпаются мелкие градины озноба. Чертов Джек! Куда не кинь – тупик. Оставить чемодан нельзя. Забирать тоже нельзя – посадят. Господи! Надо было в Лондоне оставаться, с Катей. Чё делать-то?!

– Лучше, конечно, отдать деньги, чем садиться.

Мне вдруг начинает казаться, что я еще сплю в пассажирском кресле самолета, что все, что сейчас со мной происходит, – это не по-настоящему. Мимо один за другим продолжают идти пассажиры.

– Чё делать-то?!

– Во-первых, – говорит Гвоздев. – Давай без паники. Сейчас, короче, вот что… Проходи, короче, контроль, потом – давай за багажом, только сразу, короче, чемодан не хватай, слышишь? Потрись там, понаблюдай. Короче, присмотрись к обстановке. Если что-то подозрительное – хватай чемодан, дуй в туалет и все, короче, спускай в канализацию. Понял?

“Чего уж тут непонятного? Канализация все спишет. Канализация – царица всех морей, канализация – купайтесь только в ней…” Даю отбой, поправляю рюкзак и иду по разукрашенному рекламой коридору, потом через холл вперед, туда, где стоит длинная очередь в паспортный контроль. Может, все обойдется?

В небольшом зале, где пассажиры забирают свой багаж, толкотня, как в торговом центре. И физиономии здесь у всех кажутся торговыми, хищно вожделеющими финансового чуда, словно им передалось настроение места. Пассажиры обступили ленту, широкую, черную, змеящуюся вдоль металлических бортиков, будто они рыбаки, а это – река. По черной ленте из темноты, из пыльной утробы аэропорта, подобно пароходам и баржам, вот-вот поплывут вернувшиеся с неба чемоданы, спортивные сумки, коробки. Среди публики начнется воодушевление. Все станут пристально разглядывать багаж, вылавливать его, как морскую добычу, стаскивать на пол, переворачивать, браконьерски осматривать с разных сторон.

Вещи начинают появляться. Чемоданы, сумки, на все вкусы: красные, черные, лиловые, матерчатые, кожаные, пластиковые. Некоторые выглядят пожившими, потасканными, порочными; они полураскрыты, будто полуодеты; другие, напротив, похожи на невинных новорожденных и запеленуты несколькими слоями полиэтилена. Резко вздрагиваю, будто от сильного укуса. Вот он, мой чемоданчик. Зеленый, слегка обшарпанный, округлившийся от напиханных в него вещей и весь в наклейках. Отвожу взгляд. А чемоданчик продолжает ехать на меня, тихо, угрожающе, неповоротливо, как крейсер, как строгий и тучный профессор Рейсер, обнаруживший в коридоре института студента-прогульщика. В голове вдруг ни с того ни с сего начинает звенеть блатная мелодия “А поезд тихо ехал на Бердичев”.

ВНИМАНИЕ! СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ РЕЙС 368

АВИАКОМПАНИИ “КЭЭЙЛЭМ”.

АМСТЕРДАМ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Оглядываюсь по сторонам. Лица пассажиров, выуживающих свой багаж, по-прежнему сосредоточенны. Кажется, до меня никому нет дела. Зал тесный, совсем не тот, что в Лондоне. Вдоль стен – двери, наверное, в подсобные помещения. Мне кажется, они никогда не отпираются. Не буду сразу забирать чемодан – пусть пока покатается. “А у окна стоял мой чемоданчик!” Зал тем временем пустеет, пассажиры разбредаются. Мой чемодан заходит, наверное, уже на пятый круг, а я все не решаюсь подойти и забрать его. С ленты постепенно исчезают вещи. С каждым исчезновением я чувствую, что мой пульс учащается. Теперь я начинаю понимать, что переживает преступник, когда круг подозреваемых сужается. “А ну-ка убери свой чемоданчик!” И главное – я один и не с кем посоветоваться. Хотя… вроде бы вокруг ничего подозрительного. Я набираюсь смелости, стаскиваю с ленты свой чемодан и ставлю его на пол. Слава богу! Хотя бы полдела уже сделано. Теперь надо…

– Андрей Алексеевич?

– Да…

Резко вздрагиваю. Передо мной мужчина средних лет, плотный, небольшого роста, наголо бритый. Черты широкого лица – неприметные. Серый свитер, аккуратные костюмные брючки. Откуда он взялся? Ведь только что никого рядом не было.

– Добро пожаловать, – он берется за ручку чемодана, и его физиономия расплывается в лучезарной улыбке. – Чемоданчик, извиняюсь, ваш?

– Н-нет… то есть… да.

– Так нет или да? – смеется мужчина.

“А это был не мой чемоданчик”.

– Ну да, мой…

– Ва-а-аш, – ласково тянет он. – Пройдемте, пожалуйста, со мной. Всего на минутку. Ага… И чемоданчик, пожалуйста, захватите, лады? На минутку. Пустая, знаете ли, формальность.

ВНИМАНИЕ! СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ РЕЙС 894

АВИАКОМПАНИИ “АЭРОФЛОТ”.

САМАРА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

“Попался”.

– Нет, – усмехнулась Катя, и ее губы растянулись в улыбке. – Больше мы уже не попадемся.

– Ты уверена? – я зевнул и поправил на себе одеяло.

– Отвернись…

Если вы вознамерились исчезнуть, ни в коем случае не прячьтесь в экзотических странах, на южных островах и, упаси бог, в маленьких городках. Там вас сразу отыщут и вернут, куда следует, а скорее всего, прикончат, чтобы не возиться. Не помогут даже грим и пластические операции. Самое лучшее убежище для беглеца, поверьте мне, это Лондон. Тут вас никогда никто не найдет, даже если будет очень стараться. Все самые знаменитые беглецы удирали именно в Лондон: Чаадаев с Герценом сбежали сюда от России, Маркс с Золя – от правосудия, Паунд с Элиотом – от американского протестантизма. Именно здесь, в Лондоне, Ленин, Троцкий и Сталин играли в прятки с агентами царской охранки, и всегда выигрывали. Да и немудрено. Искать кого-то в Лондоне – дело тухлое, неблагодарное. Это все равно что рыться в стоге сена в поисках иголки. Человек, даже если в одежде и даже если вооруженный пистолетом и правильными мыслями, сам по себе невелик, а Лондон, растекающийся во все четыре стороны света, – огромен, неисчислим, как Замысел мироздания.

Если где-нибудь в Вестминстере высадятся космические пришельцы, Лондон даже бровью не поведет. Именно потому они всегда высаживаются не здесь, а в Нью-Йорке. Это известно всякому, кто хотя бы иногда смотрит кино. Межгаллактическим фантазиям, звездным войнам в Лондоне не место. На его долю приходятся сугубо земные, человеческие драмы тех, кто здесь случился или спрятался.

Сбежать в Лондон – все равно что нырнуть в воду или превратить всем понятную фразу в парадокс. Лондон сам – от Чаринг Кросс до моста Ватерлоо – сплошной парадокс: недаром он так возвысил мастеров парадокса, всех этих уистлеров, уайльдов, бернардов шоу. Парадокс в том, что Лондон – город будто водяной, всегда влажный, мокрый, как молодая возбужденная женщина, а воды в нем нет. Одна только желтая река да с десяток мелких прудов, в которых плещутся декоративные водоплавающие. Однако город чувствуется так, словно он и не город вовсе, а какой-нибудь бассейн “Буревестник”. Сырость, ежедневные дожди, туманы, облака, кучевые и перистые. Вода капает из дряблого неба, висит мелкими каплями в воздухе, льется из парковых шлангов, брандсбойтов, водопроводных кранов, из ноздрей и глаз, болтается в пластиковых и стеклянных бутылках, проникает в деревья, кустарники, постройки, в корпуса автомобилей, в английские рекламные щиты, в скамейки, в диваны, в кресла и камины. Даже мысли и чувства в Лондоне делаются разжиженными, переполненными водой. Она здесь все объединяет, разуплотняет, подвижное и неподвижное, разоблачая, сливая до неразличимости.

– Больше мы уже не попадемся, – сказала мне вчера Катя.

– Ты уверена?

Сидя на кровати, она раздевалась перед сном, – я лежал под одеялом и, как обычно, любовался ее ловкими, плавными движениями. Катя отцепила парик, потом скинула блузку – и вдруг замерла. Поглядела на меня, чмокнула в мою сторону своими вывороченными губами и рассмеялась:

– Отвернись. Ну чего ты всегда пялишься? Голых баб, что ли, не видел? Выключи свет… Вот ты смотришь так, а я подумала, что всегда мечтала как-то выделиться, с самого детства. Блузки носила яркие, джинсы, чтобы все разглядывали. Представляла себя на сцене и что на меня смотрят. Когда выступать начала – прямо тащилась: вот она я, не как все. А однажды сидела с Витей в ресторане, там дресс-код, все дела, вилки для мяса, вилки для рыбы, и вдруг поняла: нифига я не выделилась, а наоборот, понимаешь?

Я кивнул. Катя потянулась обеими руками за спину расстегивать бюстгальтер и снова остановилась. Ее выщипанные брови сердито сдвинулись.

– Отвернись, кому говорю?! Понимаешь, я как будто ко всем подключилась, что ли… стала продолжением. Из зала кричат, какие песни петь, костюмеры говорят, во что одеваться, продюсеры советуют, что говорить, что не говорить, с кем трахаться, с кем нет…

– И кого они рекомендуют в плане трахаться? – я постарался вложить в этот вопрос весь свой сарказм. Катины откровения в последнее время все чаще стали меня раздражать.

Катя сняла бюстгальтер и аккуратно повесила его на спинку стула. Ее большие крепкие груди слабо колыхнулись. Потом принялась невозмутимо расстегивать джинсы и, глядя вниз, в пол, серьезно произнесла:

– Тебя, конечно. Кого ж еще-то?

Ее губы плотно сжались. Сучка!

– Ну, так и что? – спросил я.

Она, не говоря ни слова, стянула с себя джинсы, сняла носки и осталась в одних стрингах:

– Пусти.

– Нет, я просто…

– Чего “просто”? Пусти, говорю…

Я подвинулся. Катя залезла под одеяло и отвернулась. Интересно, подумал я, она что, сегодня в стрингах будет спать?

– Свет выключи, говорю, я же просила.

Мы полежали минуты две, а потом я попытался ее обнять.

– Руки убери!

– Кать…

– Что “Кать”? – она раздраженно отпихнула мою руку и обернулась. – Руки убери, говорю!

Быстро!

– Ну, прости…

С улицы донесся резкий звук приближающегося мотоцикла. Звук делался все сильнее, наконец оглушительно протарахтел под окнами, потом стал удаляться, слабеть и постепенно сошел на нет.

– Чего сказать-то надо?

– Так я ж сказал… – произнес я испуганным шепотом. – Прости.

– Ах да! Точно! – она засмеялась и повернулась ко мне.

Я приподнялся на кровати и нажал выключатель. Тут же сделалось темно и почему-то одновременно тихо. Никаких посторонних звуков. Лег назад и прислушался. Я давно заметил, что тишина почти всегда сопровождает темноту. Придвинулся к Кате и осторожно прикоснулся к ее лицу губами.

– Погоди, – она отодвинулась. – Чего я хотела сказать-то? А, вот… Мы тут с тобой спрятались, а у меня такое чувство, будто я все время голая. Странно, правда?

“Ничего странного, – подумал я. – Если ты действительно все время тут голая”. Но вслух произнес:

– Ты просто боишься, что нас найдут.

Она издала короткий смешок и завозилась под одеялом.

– Милый… Я ничего такого не боюсь… И потом, нас давно уже никто не ищет. Все разрулено. На вот, кинь туда эти… стринги.

Неделю мы провели в каком-то старом отеле возле Виктории, а три дня назад переехали в Блумсбери. Катя сняла здесь квартиру. Вчера ездили в Кэмбридж, катались по городу на двухэтажном экскурсионном автобусе. Я пытался почувствовать значительность момента, но Катя всю дорогу хихикала:

– Одно старье вокруг, прости господи! Гарри Поттер сплошной!

Раз хихикает, подумал я, то, похоже, здесь, в Лондоне, особенно в Блумсбери, нам ничего не угрожает. Ощущение, будто мы вошли в реку и оказались в подводном городке: маленьком, сказочном, ненастоящем. Вокруг – домики-коробочки, приземистые, без украшений, но попадаются и длинные, выставившие на фасадах аккуратные ряды фальшивых колонн.

Сам парк, где мы сейчас сидим, хоть и невелик, но оставляет ощущение простора. Британская модель бесконечности. Средних размеров, чтобы случайно не напугать, чтобы лондонцы своими глазами увидели и поняли, что такое эта бесконечность. Здесь все доступно, все на расстоянии вытянутой руки и как будто уменьшено в размерах: дорожки, деревца, кустики, скамеечки, оградки. Даже люди, человечки кажутся уменьшенными, низкорослыми. Это большей частью студенты – рядом городской колледж. Они сидят на стриженой травке, на скамеечках, уткнувшись в книжки, телефончики, ходят кругами по гравиевым дорожкам.

Сто лет назад на этих же самых скамеечках сидели блумсберийцы: Вулфы, Беллы, Фрай, Стрэчи. Разглядывали эти же самые домики, курили, неспешно мерили шагами эти же гравиевые дорожки. Карликовый парк был вполне под стать их мыслям, таким же аккуратным, выдержанным, взыскующим простора. Мыслям о том, как прорваться к самой жизни и оттуда снизойти к простым смертным.

Но прорваться к жизни, а потом снизойти ни у кого из них не получилось. Там, куда они прорвались, была не жизнь, там были только линии, слова, пятна, буквы. Томасу Элиоту, приехавшему из райского американского захолустья, блумсберийцы показались настоящими британцами – блестящими интеллектуалами. А Паунд морщился и качал огромной рыжей головой.

– Не ваша это компания, Томас! – повторял он, вздыхая. – Ох, не ваша!

Но Элиот прекрасно знал, к кому нужно ходить и с кем нужно общаться, если ты в Лондоне и если ты хочешь превратиться в настоящего британца. Пройдет тридцать лет, и он прилюдно скажет, что каждый должен жить там, где родился и вырос.

А сам переехал из Бостона в Лондон. Взял и переехал. Здесь он женился. Если бы мог, то женился бы на Лондоне. Но пришлось довольствоваться обыкновенной женщиной: слабой, больной, истеричной. Он жалел ее, как жалеют кролика, поранившего лапку, и терпел целых пятнадцать лет. Потом устал терпеть. Все человеческое имеет свой срок, даже сочувствие. В 1932-м он уехал от нее и с тех пор общался только через адвокатов. Спустя пару лет встретил на улице, где-то в этих краях. Бывшая жена выгуливала их любимого йоркширского терьера. Подошла, поздоровалась, робко заговорила. Терьер, шерстяной комок, принялся обнюхивать носки, узнал хозяина, начал вертеться вокруг себя, заскулил, встал на задние лапки, норовил испачкать новые брюки. Элиот оставался холоден и неподвижен. Как памятник самому себе и великой британской поэзии. Произнес что-то незначащее. Осторожным движением ботинка отодвинул собаку в сторону.

Спустя год он прочитал присланный ему по почте роман “Тропик Рака”, где нечто подобное с мужчинами происходило постоянно и где его стихи были дерзко названы “мертвыми”. Автором оказался некий Генри Миллер, тоже американец, проживающий в Париже. Элиот прежде ничего о нем не слышал. Роман этот был чудовищно непристойным, но все же ему понравился. Он даже согласился встретиться с автором, хотя ему не хотелось. Но этот Миллер так жаждал его увидеть, так горячо восхвалял его стихи, что отказаться было неудобно. Элиот с тоской подумал, что ему, благородному британцу, придется весь вечер общаться с каким-то богемным типом, который наверняка заявится с уличными девицами, в разгар беседы, чего доброго, спустит штаны, достанет член, предъявит его всем присутствующим. Он стиснул зубы и решил запастись терпением. Однако в Миллере не было ничего примечательного – лысая голова, похожая на бильярдный шар, узкие, как у китайца, глаза, вытертые штаны… Да и вел он себя тоже вполне пристойно, соответствуя обстановке.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!