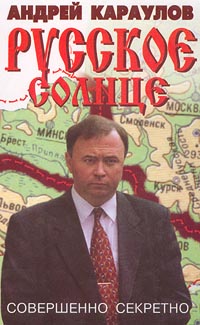

Текст книги "Русское солнце"

Автор книги: Андрей Караулов

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)

24

– Коржаков! Коржаков!

По голосу шефа Коржаков решил, что Ельцин требует водку.

Когда Ельцин видел, что Коржаков или Наина Иосифовна прячут от него бутылку, он кричал так, как умет кричать только русский алкоголик: динамитный взрыв с визгом.

– Кор-ржаков!

Здесь же в коридоре крутился полковник Борис Просвирин, заместитель Коржакова по оперативной работе.

– Давай, Борис! Только чтоб в графинчике и не больше ста пятидесяти, – понял?

Кличка Просвирина – «Скороход».

Кремлевская горничная, старушка, убиравшая кабинет Президента России, упала однажды в обморок, услышав, как Ельцин орет. С испугу она звала Ельцина «Леонид Ильич», хотя Брежнев не имел привычки пить в Кремле.

– Где моя охрана, ч-черт возьми!

Коржаков открыл дверь:

– Охрана здесь, Борис Николаевич.

Ельцин сидел на диване в широких трусах и в белой рубашке, закинув ноги на стул, стоявший перед ним. Правая нога была неуклюже замотана какой-то тряпкой и бинтами.

– Доброе утро, Борис Николаевич!

Ельцин сморщился:

– Саша, коленка болит… В кого я превратился, Саша?..

Он был пьян. У Ельцина начинался полиартрит, – суставы разрывались на части.

– Сильно болит, Борис Николаевич?

– Наина велела мазать кошачьей мочой… вонь-то, вонь… тошнит, понимашь…

Коржаков хотел сказать, что Ельцина тошнит не от кошачьей мочи, но промолчал.

Уровень медицинских познаний Наины Иосифовны определялся разговорами с какой-то женщиной из Нижнего Тагила и телевизионными передачами, которые она смотрела без счета.

– Садитесь, Александр Васильевич, – сказал Ельцин. – Пить не будем. Не беспокойтесь.

– А покушать, Борис Николаевич?

– Не буду я… кушать. Не буду, – понятно?! Просто так посидим.

Солнце было до того ярким, словно собиралось сжечь стекла.

Накануне состоялась первая встреча «большой тройки». Она так ничем и не закончилась: Ельцин не смог выговорить те слова, ради которых он приехал в Минск. Кравчук, который тоже имел свой план, решил не опережать события, а Шушкевич молчал, потому что его вполне устраивала роль гостеприимного хозяина.

Они встретились здесь, в Вискулях, у «подножия» Беловежского леса, не потому, что кого-то боялись, нет: просто Шушкевич рассчитывал не на деловую встречу, а на пикник. Ему очень хотелось сблизиться с Ельциным, а ничто не сближает людей так, как застолье, тем более – на охоте.

Ельцин молчал. На самом деле он дорого дал бы, конечно, если бы все, на что он решился сейчас, было бы сделано чужими руками. В дни Фороса Ельцин рассчитывал, что ГКЧП раз и навсегда свалит Горбачева, после чего он, Ельцин, свалит ГКЧП, ибо победить ГКЧП в демократической России легче, чем Президента СССР. Когда – не вышло, когда Горбачев вернулся в Москву, у Ельцина началась депрессия; в начале сентября он уехал в Сочи, где пил, без отдыха, почти двенадцать ночей. Он и сейчас хотел чуда. Он хотел, чтобы все, на что он решился, за него сделал бы кто-нибудь другой. Пусть это будет Леонид Макарович, пусть это будет Станислав Сергеевич… – пусть! А ещё лучше, если Леонид Макарович объединится со Станиславом Сергеевичем, и они – оба! – поставят его перед фактом: так, мол, и так, Борис Николаевич, привет тебе, мы – уходим, пусть Россия сама решает, с нами она или как…

Ельцин молчал. Молчал и Кравчук. А Шушкевич без конца предлагал или пообедать, или – посмотреть зубров. Леонид Макарович – не охотник, он больше рыбак, зато зубр под пулю от Президента Российской Федерации был подобран ещё неделю назад…

Странно все-таки: Ельцин получил… не популярность, нет, славу, благодаря борьбе с партийными привилегиями. Но ведь таких привилегий, как у Президента России Бориса Николаевича Ельцина, не было ни у кого, даже у гражданина Сталина. Главная привилегия: Ельцин разрешил себе не работать. Либо – работать сколько он хочет. Никто не удивлялся, когда Ельцин вдруг ломал свой рабочий график и уезжал из Кремля в Сочи, на Валдай, в Завидово или – просто домой! О его дачах в Горках и Барвихе, о его машинах, вертолетах, о специально построенных банях, с огромными окнами (Ельцин требовал, чтобы было много света), о его врачах или подарках, которые обожала вся его семья, особенно Таня, его младшая дочь, говорить не приходится – все было в порядке вещей.

Коржаков пришел с дурными вестями. Баранников передавал Президенту, что Горбачев не только знает о «Колесе», но уже с самого утра ведет консультации с Бушем, с «семеркой», чтобы Соединенные Штаты, Европа и, конечно, Организация Объединенных Наций не признавали бы новый союз или союзы бывших советских республик, если они появятся.

Связной от Баранникова (в таких случаях силовые министры никогда не пользовались телефоном) просил передать, что Юрий Владимирович Скоков очень переживает – обижен, что его не взяли в Минск…

Исхитриться надо, сказать Ельцину все, как есть, и не попасть – при этом – под горячую руку: убьет.

Все или почти все, – как карта ляжет!

Голый Ельцин был похож на чудо-юдо из сказки: ему было трудно дышать, он с шумом втягивал в себя воздух и быстро выдавливал его обратно, как грузовик солярку.

«Натуральный циклоп… – вздохнул Коржаков. – Хотя тот, кажись, одноглазый был…»

– Вчера на ужине… все… никак-к, – Ельцин с трудом подбирал слова, – не… вышло, понимаешь!

– Я в курсе, Борис Николаевич, – сказал Коржаков.

– Трусы!

– Трусы, конечно…

Коржаков, почти не спавший из-за Ельцина этой ночью, ужасно хотел сказать что-нибудь гадкое.

– Только у нас в деревне, Борис Николаевич, сранья сначала Ванька-пастух вставал, в ворота колотил, а уж потом петухи заводились…

– Это хорошо, понимаешь, ш-шта вы из деревни… – медленно сказал Ельцин. – Это… што ж, та деревня, где я был?

– А другой у меня нет, Борис Николаевич…

После октябрьского пленума, когда Ельцин действительно пытался свести счеты с жизнью, всадив себе в грудь огромные ножницы, Коржаков увез будущего Президента России в свою родную деревню. Ельцин прожил здесь около двух недель и (даже!) несколько раз ночевал на сеновале, не замечая ранних морозов.

У Горбачева была Раиса Максимовна, у Ельцина – Коржаков.

– Ну, к-как быть, Саш-ша?..

– Без вариантов, Борис Николаевич. Это я точно говорю.

– Х-ход назад есть всегда, – отмахнулся Ельцин. – Куда хочу, туда и иду, – понятно? А шта я могу, если они – в кусты!

– Это не кусты, Борис Николаевич. Это – психология. Вы входите в комнату, и Кравчук становится ниже ростом.

– Ну и – што?

– Без инициативы он. Падает раньше выстрела.

– Безобразие, – сказал Ельцин.

– Он же как кот, Кравчук, – продолжал Коржаков, – сидит, жмурится, а сам, подлюга, по сторонам зыркает, выбирает, кому б в загривок пристроиться, чтоб за чьей-то спиной проскочить, – такой человек!..

– Лечить надо, – заметил Ельцин.

– Вылечим, – заверил Коржаков, – а как же!

– Учтите: я – шучу, – сказал Ельцин.

– Так и я шучу, Борис Николаевич… – Взгляд Коржакова остановился на Ельцине – именно остановился.

– Я не отступлю… – сказал Ельцин.

– Я знаю, Борис Николаевич.

Солнце парило так сильно, что становилось душно.

– Может, форточку открыть?

Ельцин медленно снял больную ногу со стула и вдруг с размаха врезал по нему так, будто это не стул, а футбольный мяч. Стул с грохотом проехался по паркету, но не упал, уткнувшись в ковер.

– Толь-ка на рожон, так вместе, понимашь, в кулаке, потому шта если мы решили, если мы – единомышленники, значит, сразу выходим на Верховный Совет, в один день, без промедленья, понимаешь… предательству – нет прощ-щения!

– Если Президент Ельцин не предаст сам себя, – спокойно, четко выговаривая слова, сказал Коржаков, – Кравчук и Шушкевич будут с Ельциным до гробовой доски, потому что у них нет другого выхода. Если Горбачев остается в Кремле, если Горбачев будет руководить страной так, как он и руководил до сих пор (а он по-другому не умеет), мы – мы все – снимем последние штаны, то есть их, Кравчука, Шушкевича… да и Ельцина, Борис Николаевич, никто не изберет на второй срок – перспективы нет! Кравчук, между прочим, все давно просек, – все! А молчит, потому что – хохол, у него мечтёнка есть… так устроиться, чтоб вареники к нему в глотку сами б залетали, а он бы, гад, только б чавкал…

Ельцин смотрел в окно. И – ничего не видел.

– А еще, Борис Николаевич, – Коржаков ухмыльнулся, – министр Баранников передал, что Горбачев – в курсе нашей операции. Более того: с утра консультируется с Бушем, звонит в ООН и ещё куда-то…

– Как звонит? Зачем… звонит?!.

– А чтобы они, Борис Николаевич, всем миром против Ельцина, – вот что!

– Как-как?..

– Ситуацию не понимают, суетятся.

– Так нам… что?.. Хана или не хана?

– Где ж хана, Борис Николаевич? Где? То есть будет хана, точно будет, если мы сейчас дурака сваляем – плюнем на все и домой вернемся, в Москву. А надо, Борис Николаевич, наоборот: уже сегодня – заявленьице; пока они чешутся, ставим их раком! Россия – гордая! Россия хочет жить по-новому! Поэтому – новый союз. Россия захотела… и они захотят, – куда им деваться?!

– А где Бурбулис? – вспомнил Ельцин.

– В номере, поди… Пригласить, Борис Николаевич?

– Пригласить! Всех пригласить! Козырева, Шахрая… Гайдара этого… Все ш-шоб были!..

Ельцин вцепился в бинты, пытаясь их разорвать.

– Помочь, Борис Николаевич? Нельзя ж так, с ногой оторвете!..

Ельцин резко рукой оттолкнул его в сторону:

– Идите и возвращайтесь! Всем – ко мне!

Коржаков щелкнул каблуками и вышел.

Советский Союз был действительно «поставлен на счетчик», как выразился Бурбулис в самолете: страна жила последние часы.

Из двухсот пятидесяти миллионов людей об этом знали только одиннадцать человек: шесть здесь, в Вискулях, и ещё пятеро в Москве: Ельцин, Полторанин, Бурбулис, Скоков, Баранников, Грачев, Шахрай, Козырев, Гайдар, Шапошников и Коржаков.

Геннадий Бурбулис в синем спортивном костюме бегал вокруг дачи, Сергей Шахрай и Егор Гайдар завтракали в столовой, а Андрей Козырев был ещё в постели.

– Тревога! – полушутливо объявил Коржаков. – Все наверх, к Президенту!

Он был в отличном настроении.

– Я тоже? – спросил Гайдар, вынимая салфетку.

– Как ни странно, – ухмыльнулся Коржаков.

Огромная ракета, все время стоявшая на старте, вдруг устремилась куда-то вверх с такой скоростью, словно собиралась спалить все небо вокруг…

А Кравчук действительно ждал! Украинская миссия жила в том же доме, что и Ельцин, но с другой стороны; окна Президента Украины выходили как раз на окна Ельцина. С половины пятого у Ельцина горел свет. В эту ночь Кравчук тоже не спал – его безжалостно жрали комары. Странно, на улице – собачий холод, а в доме полно комаров, откуда взялись – неизвестно. Кравчук устыдился звать охрану; сперва он лично бил комаров большим банным полотенцем, потом решил спать с включенной лампой и – не заснул…

Кравчук очень хотел, чтобы Украина стала бы, наконец, государством, но он смертельно боялся Москву, боялся КГБ, – этот страх у Кравчука был в крови. Он боялся Москву с той самой минуты, когда он, в тот год просто секретарь обкома, от страха упал в обморок в кабинете у Ивана Владимировича Капитонова, секретаря ЦК. А когда очнулся, долго не мог понять, где он лежит и что с ним случилось. Да, нет ЦК КПСС, нет самой КПСС, но КГБ-то есть, вот в чем дело! В Советском Союзе КГБ был больше, чем ЦК, все решения ЦК принимались только с санкции КГБ, иными словами, теневая, то есть самая опасная часть советской системы, жила, оправляясь после августовского путча. Президент Украины вздрагивал от мысли, чту с ним может сделать система, если он, Кравчук (даже опираясь на «всенародный» референдум о независимости Украины, который он – по требованию «Руха» – не мог не провести), вдруг объявит «нэньку ридну» свободной…

Партийная интуиция подсказывала Кравчуку, что решение о суверенитете Украины должно прийти в Киев из Москвы, ибо движение снизу (или, не дай бог, восстание) это гибель. В узком кругу, особенно на встречах с «Рухом», Кравчук все время кивал на Англию. После нелепой войны в Индии королева Елизавета довольно легко отпускала на свободу свои заморские владения, но в тот момент, когда восстали Фолклендские острова, она послала туда эскадру кораблей. А как – престиж страны! Если Горбачев и Ельцин (больше Ельцин, конечно) вывели из СССР Прибалтику (да так, что в самом Союзе это как бы никто и не заметил), значит, в тот момент, когда Михаил Сергеевич смертельно осточертеет Борису Николаевичу, именно Ельцин выбьет из-под него фундамент, то есть республики, – сам Ельцин!..

Значит, ждать, ждать, не торопиться… Сами придут и предложат. Будет, будет Украина всем государствам как ровня! И он, Леонид Кравчук, будет как ровня – президентам и премьерам, королям и наследным принцам… Японскому императору он будет как ровня, – ничего, да?

А самое главное, он будет ровня Москве, Кремлю, где его столько раз унижали, где Брежнев непонятно зачем раздавил его учителя Петра Ефимовича Шелеста (Кравчук начинал при Шелесте) – теперь здесь в его честь будут маршировать парадные полки!

На какой же, к черту, новый союз рассчитывает Ельцин, – он что, дурак? Кто опять пойдет в это рабство? Нет уж, ребята, вы нас отпустите, а мы вам покажем кузькину мать…

Кравчук сладко зевнул. Пожрать, что ли? Ладно, потом, – он набрал телефон Шушкевича:

– Станислав? Ты где? Ты шо ж не сказал, що у тебя комары як лошади, голова ж моя болит! Да не… не надо присылать, не хочу я, – пойдем в пры-роду, ты ж подывысь, яка благодать…

Погода и в самом деле была сказочная, снег искрил и просился в руки. Здесь, в беловежском лесу, был «заповедник добра», как говорил Петр Миронович Машеров, когда-то хозяин Белоруссии, человек справедливый, хотя и резкий, упрямый, до боли, до слез обожавший эти места. Даже в войну, когда Белоруссия досталась немцам, здесь, в Вискулях, все равно была Советская власть – власть партизан.

«Заповедник добра»… – когда Брежнев приезжал в Минск, Машеров (под разными предлогами) не пускал его в Беловежье, боялся за зубров, их было тогда всего ничего, около сорока штук. Кто знает, может быть, поэтому Брежнев не очень любил Машерова – то ли побаивался его, то ли ревновал к Звезде Героя, которую Машеров получил в войну из рук Сталина… Во всяком случае, в Киев, например, Леонид Ильич приезжал гораздо чаще, а когда Машеров погиб, когда «Чайка» (не его личный бронированный ЗИЛ, который был в ремонте, а резервная «Чайка») воткнулась на шоссе в случайный грузовик, Генеральный секретарь ЦК КПСС хоронить Машерова не поехал, хотя и приказал зятю Чурбанову лично разобраться в причинах этой аварии.

Доктор физико-математических наук, профессор Станислав Шушкевич несколько раз слушал Машерова на партактивах у себя в институте.

Даже став его преемником, Шушкевич все равно не верил, что он его преемник.

Честертон говорил: каждый человек – прирожденный правитель Земли. Нет, Шушкевич не мог без начальника над собой, – не мог! У него всегда были начальники. Он не умел рассчитывать на себя самого, не привык. В президентской гонке 90-х годов побеждали в основном те господа (бывшие товарищи), кто соединял в себе все комплексы своего народа, своей маленькой республики-страны. Гамсахурдиа в Грузии – самый яркий пример. Снегур в Молдове – не менее яркий. Почему все-таки выбор пал на Шушкевича? Никто не знает. Может, он был известен в Союзе так же, как был известен, скажем, Василь Быков, автор «Альпийской баллады» и «Круглянского моста»? Хорошо, может быть, он был известен в своей области, в физике? Парадокс ситуации заключался в том, что Станислав Шушкевич был выбран Председателем Верховного Совета Беларуси только (только!) потому, что он на самом деле просто был как все. Депутатов избирала улица, и Шушкевича избирала улица; они, депутаты, видели в Шушкевиче самих себя, он был похож сразу на всех – оказалось, что это и есть его главное достоинство. В Шушкевиче непостижимым образом сочетались гоголевский Городничий и типичный советский коммунист. Он действительно не мог без начальника, только начальник ему был нужен настоящий, статусный, из Москвы, из Кремля; рядом с таким человеком, только рядом с ним профессор Станислав Шушкевич действительно чувствовал себя Председателем Верховного Совета!

Кравчук гулял у подъезда:

– Станислав, у тебя морилка есть? Перебить же треба, с подвала прут!

– Надо ж… а я думал, у нас все как у людёв! – Шушкевич за руку поздоровался с Кравчуком. – Изведем, поганцев, я команду-то дал…

Кравчук и Шушкевич зашагали к лесу.

– Других жалоб нет, Леонид Макарович?

– Да яки жалобы!..

Солнце, солнце, сколько же в нем добра! Поразительно все-таки, что может сделать один солнечный луч с душой человека!..

– Здравия желаю, ваше высокопревосходительство…

На крылечке домика Машерова стоял Бурбулис.

– Доброе утро, Леонид Макарович! Доброе утро, Станислав Сергеевич!

– Гляди-ка, Геннадий стоит, – протянул Кравчук. – Иди сюда!

Бурбулис был в костюме, при галстуке, но без верхней одежды.

– Смотри, замерзнешь, – предупредил Кравчук.

– Да не… он боевой хлопец, – засмеялся Кравчук.

Бурбулис поскользнулся, – Кравчук успел подхватить его под руку.

– Осторожней, ты!.. Ишь, пострел: ботиночки что, тоже летние?

– А мне не привыкать, Леонид Макарович, я зиму не люблю, вот и борюсь с ней как умею, – улыбнулся Бурбулис, здороваясь с Кравчуком, потом с Шушкевичем.

– Ну, Гена, какие указания – как жить, кому верить? – спросил Шушкевич.

– Верить? – хмыкнул Бурбулис, – разумеется нам, Станислав Сергеевич, кому ж ещё верить, если не нам, мы не врем, это факт. Впрочем, Борис Николаевич все скажет сам, оставим ему это право! Он просит быть у него через полчаса.

– Как… полчаса? – удивился Кравчук. – А мы ж ещё не завтракали!

– Это и будет завтрак, – сказал Бурбулис.

25

– Олеш, Олеш, а «доллар» с двумя «л» пишется аль как?

– Эва!.. Почем я знаю!

– А ты его видел, доллар-то?

– Видел.

– А где видел?

– У Кольки.

– За бутыль Колька отдаст, как считаешь?

– Ты чё, сдурел? Доллар – он же деньга, понял? Ну а припрет, то отдаст, чё не отдать-то…

Бревно попалось не тяжелое, но вредное – елозило по плечу. Бывают бревна хорошие, ровные; сидят на плече будто прилипли. А это ходуном ходит, как пила, сучки в ватник лезут, но ватник-то казенный, черт с ним, а вот идти вязко.

Егорка вздохнул: здесь, в Ачинске, он уж лет двадцать, поди, а к снегу, к морозам так и не привык.

Олеша хитрый, у него за пазухой фляжка солдатская с брагой, но удавится, не угостит.

Водка в магазине двенадцать рублёв: это что ж в стране деется?

По телевизору негра вчера показывали: у них когда коммунисты, говорит, к власти приходят, сразу бананы исчезают. Интересно, а как у них, в Эфиёпах ихних, с водкой? В Ачинске бананов сейчас – выше крыши. Олеша брехал, складов для них не хватает, так бананы по моргам распихали, там температура хорошая, не испортятся. Вот, черт: бананов – прорва, а водка – двенадцать рублёв; да Горбачева с Райкой за одно это убить мало! Наш Иван Михайлович, как Горбачева увидал, сразу определил – болтун. Он все видит, Иван Михайлович, потому что умный. А ещё – охотник хороший, от него не только утка, от него глухарь не увернется, хотя нет птицы подлее, чем глухарь, – нету! Осенью, правда, чуть беда не вышла: отправился Иван Михайлович браконьерить, сетки на Чулым ставить, а с ночи, видать, подморозило, «газик» закрутился и – в овраг…

Бог спас. Странно все-таки: Сибирь есть Сибирь, холод собачий, а люди здесь до ста лет живут…

Директор Ачинского глинозема Иван Михайлович Чуприянов был для Егорки главным человеком в Красноярском крае.

«Можа, Горбатый и не дурак, – размышлял Егорка, – но чё ж тогда в магазине все так дорого? Не мошь цены подрубить, как Сталин их подрубал, так не упрямься, к людям сходи, простой человек всегда подскажет чё к чему…»

– Хва! – Олеша остановился. – Перекур!

Бревно упало на снег.

«Горбатый хоть и партаппаратчик, а жаль его, – надумал Егорка. – Дурак, однако: прежде чем свое крутить, надо было б народу полюбиться. А народу много надо, што ль? Приехал бы сюда, в Ачинск, выволок бы на площадь полевую кухню с кашей, Рыжкову дал бы таз с маслом и ложку, а сам бы черпак взял. Хрясь кашу в тарелку, а Рыжков масла туда – бух! – в-во! Царь бы был, народ бы ему сапоги лизал!

А счас – нет, не в своих санях сидит человек, слабенький он, а признаться боитца…»

– Сам-то придет аль как? – Олеша скрутил папироску. – Суббота все ж… праздник ноне…

Иван Михайлович снарядил Егорку с Олешей срубить ему баньку: старая сгорела у него ещё прошлой зимой.

О баньке болтали разное: вроде и девок туда привозили из Красноярска, вроде и Катюша, дочка его, голая с мужиками бултыхалась, – только как людям верить, злые все, как собаки, дружить разучились, не приведи бог – война, в окопы, пожалуй, никого не затащишь, пропадает страна…

– Ты чё, Олеш?

– Я сча… сча приду.

– Здесь хлебай, я отвернусь, чё бегать-то?

– Со мной бушь?

– Не-то нальешь?.. – удивился Егорка.

– Пятёру давай, – налью.

– Пятёру! Где её взять, пятёру-то?.. На пятёру положен стакан с четвертью, – понял? А у тебя – с наперсток.

– Ну, звеняй!.. – Олеша достал фляжку и с размаха всадил её в глотку.

– Не сожри, – посоветовал Егорка, – люминь все-таки…

Говорить Олешка не мог, раздалось мычание; глотка работала как насос.

Весной Олешу еле откачали. Он приехал в Овсянку к теще: старуха давно зазывала Олешу поставить забор. А бутылки, чтоб приезд отметить, не нашлось. Олеша промаялся до обеда, потом взял тазик, развел дихлофос, да ещё теще налил, не пожадничал.

Бабка склеила ласты прямо за столом, а Олеша оклемался, вылез, но желудок (почти весь) ему все-таки отрезали, хотя водку хлебает, ничего, только для водки, наверное, желудок-то не нужен, водка сразу по всему телу идет, так-то. Именно здесь, в Сибири, Егорка убедился: русский человек – не любит жить. Ну хорошо, Ачинск – это такое место, где без водки – никак, но другие-то, спрашивается, в других-то городах зачем пьют?..

Наташка, жена Егорки, прежде, по молодости, как Новый год, так орала, пьяная, что Егорка – сволочь, хотя он Наташку бил в редчайших случаях.

А кто, спрашивается, ей сказал, что она должна быть счастлива?

Правда, тогда квартиры не было, хотя в коммуналке, между прочим, тоже не так уж плохо, весело по крайней мере; здесь, в Сибири, другие люди, без срама, но Иван Михайлович – молодец, квартиру дал.

– Зря ты, Олеша… – Егорка поднялся, – папа Ваня приедет, сразу нальет… чё свое-то перевошь, не жалко, что ль?

Олеша сидел на бревне, улыбаясь от дури.

– Ну, потопали, что ль?

Не только в Ачинске, нет, на всей Красноярщине не найти таких плотников, как Егорка и Олеша. Вот нет, и все! Дерево есть дерево, это ж не нефть какая-нибудь; дерево руки любит, людей!

А если Егорку спросить, так он больше всего уважал осину. На ней, между прочим, на осине, войну выиграли; не было у немцев таких блиндажей, вот и мерзли, собаки подлые, поделом им!

Холод, холод нынче какой; в Абакане, говорят, морозы злее, чем в Норильске. Спятила природа, из-за коммунистов спятила, ведь никто не губил Красноярщину так, как Леонид Ильич Брежнев и его местные красноярские ученички. ГЭС через Енисей построили, тысячи гектаров леса превратили в болото, лес сгнил, климат стал влажный, противный, исчезло сорок видов трав и растений; волки, медведи, даже белки – все с порчей, все больные; медведь по заимкам шарится, к человеку жмется, – не может он жить на болоте, жрать ему в тайге стало нечего, вон как!

Не понимают, не понимают люди, что природа куда сильнее, чем человек: просто она терпит до поры до времени, а потом взбрыкнет, как это было с «Титаником», так что людям, если кто уцелеет, останется рты разевать!

Апокалипсис, между прочим, уже наступил. Точнее, наступает – по всему миру…

– Пошли, говорю.

– Пойдем…

Олеша легко (откуда силы берутся, да?) закинул бревно на плечо. Егорка поднял бревно с другого конца, наклонил голову и пошел за Олешей шаг в шаг.

– Здорово, ёшкин кот!

Директорская «Волга» стояла у забора в воротах, собиралась въехать, да не успела.

– За двадцать минут, Егорка, можно полпачки выкурить!

Чуприянов улыбнулся. В «Волге», рядом с шофером, сидел ещё кто-то, кого Егорка не знал – плотный широкоплечий мужчина с чуть помятым лицом.

– Не, Михалыч, заливашь: за двадцать минут – никак!

– Никак, – подтвердил Олеша, сняв шапку. – Здравия желаем!

Чуприянов построил дачу на отшибе, в лесу. Кто ж знал, что пройдет лет пять-семь, и красноярский «Шинник», завод со связями, заберет этот лес под дачи?..

– А за осинку, Егорий, можно и по морде получить, – прищурился Чуприянов. – Не веришь?

– Так деревяшки нет… – удивился Егорка, – в пятницу деревяшка вся вышла… А эта на полати пойдет, – любо! Осинка-то старая, Михалыч, все равно рухнет…

– Тебе, Егорий, можно быть дураком, это не грех, – Чуприянов протянул ему руку, потом поздоровался с Олешей, – но меня не позорь, поньл? Увижу еще, я тебя «Гринпису» сдам, ты мой характер знаешь!

– Так его ж пристрелили вроде… – опешил Егорка.

– Пристрелили, Егорий, Грингаута, начальника милиции… и не пристрелили, а погиб он… смертью храбрых, усек? А это – «Гринпис», это похуже, чем милиция, будет…

Майор Грингаут, начальник отделения, погиб в неравной схватке с браконьерами: поехал на «стрелку» за своей долей, за рыбой, а получил пулю.

Человек в «Волге» тихо засмеялся – так, будто он сам стеснялся своего смеха и старался его придушить.

– Вот, ёшкин кот, работнички… Ну как быть, Николай Яковлевич?

Чуприянов то ли шутил, то ли действительно извинялся перед своим гостем.

– Но в лесу, Иван Михайлович, эта осинка и впрямь никому не нужна, вот мужики и стараются, чтоб не сгнила…

– Все равно накажу, – Чуприянов упрямо мотнул головой. – Свой стакан не получат.

– Ну, это жестоко, – опять засмеялся тот, кого называли Николай Яковлевич.

– Очень жестоко, – подтвердил Олеша.

– Осину, Егорий, волоки обратно в лес, – приказал Чуприянов, открывая «Волгу». – На сегодня работа есть?

– Как не быть, есть… – буркнул Егорка.

– Вот и давайте, – Чуприянов сел в машину. – Потом поговорим.

«Волга» рванула в сторону дома.

Все директора в России – сволочи. Самые хорошие – тоже сволочи. Видел же Чуприянов: для него стараются!

– Какие смешные… – сказал Николай Яковлевич, оглянувшись назад. – Как клоуны в цирке… с этим бревном…

Привыкли, привыкли русские люди к тому, что их так много на свете, что можно друг друга не беречь. Может быть, поэтому русская жизнь в России вообще ничего не стоит?

Николаю Яковлевичу не понравилось, как Чуприянов разговаривал с мужиками.

«Чего нервничать? – удивлялся он. – Надо просто привыкнуть к тому, что все люди на земле – глупые, вот и все…»

Чуприяновский дом был похож на купеческий: крепкий, добротный, огромный. Такой дом лет сто простоит, но хуже не станет, потому что хозяева – сразу видно – уважают дом, в котором они живут.

– Значит, Горбачев так и не понял, что Россия – крестьянская страна, – Чуприянов снял шапку, расстегнул дубленку и продолжал прерванный, видимо, разговор.

– Кто его знает, что он понял, что нет, он ведь ускользающий человек, Горбачев… Помню, в Тольятти… Горбачев провозгласил, что в двухтысячном году Советский Союз создаст лучший в мире автомобиль. «Это как, Михаил Сергеевич? – спрашиваю. – Откуда он возьмется, лучший-то?!» – «А, Микола, отстань: политик без популизма это не политик!»

Вот дословно… я запомнил. Знаете его любимое выражение? Информация – мать интуиции! Так-то вот, Иван Михайлович…

Чуприянов слушал очень внимательно.

– Но с другой стороны, Николай Яковлевич, мы же построили лучшие в мире ракеты!..

«Волга» подкатила к крыльцу.

– Сталин заставил работать на ВПК всю страну, – усмехнулся Николай Яковлевич. – Сталин каждый день готовился к войне, не только с немцами – вообще к войне. Другое дело, что, как все невежественные, но самоуверенные люди, он совершал страшные глупости, – отсюда катастрофа сорок первого года. Вообще, мне импонирует, Иван Михайлович, что нынешние коммунисты клянутся именем Сталина. А Сталин уничтожал прежде всего коммунистов и Коммунистическую партию, – ведь никто не перебил такое количество коммунистов, среди которых, кстати, были и замечательные люди, как Сталин! Но именно потому, что все силы были брошены на ВПК, у нас не осталось денег на электронику, холодильники, производство ботинок и т.д. А все ракеты, между прочим, проектировались как военные, мы же летали на военных ракетах, переделанных из ФАУ, у нас весь космос был военный, только ребята, космонавты, стесняются об этом говорить, а о многом и сами не знают…

В доме топилась печь. Стол был накрыт на двоих, у плиты хлопотала очень стройная, но некрасивая девочка.

– Катя, моя дочь, – потеплел Чуприянов. – Знакомься, Катюха: академик Петраков. Из Москвы. Слышала о таком?

– Николай Яковлевич, – сказал Петраков, протягивая руку.

– А клюква где? – Чуприянов по-хозяйски оглядел стол.

– Где ж ей быть, если не в холодильнике?

По тому, как это было сказано, по улыбке, вдруг осветившей её лицо, Петраков понял, что Катя ужасно любит отца.

Клюквой оказалась водка, настоянная на ягодах.

– А вот другой пример, возвращаясь к Горбачеву, – сказал Петраков, подставляя руки под крошечную струйку воды в умывальнике. – Восемьдесят шестой, лето, Целиноград. Доказываем Горбачеву: если хлеб – двенадцать копеек батон, даже восемнадцать, берем дороже, селянин будет кормить скотину только хлебом, потому что силос и комбикорма – в два раза дороже. Но хлеб-то мы каждый год закупаем в Канаде; докатились до того, что на зерно уходит миллиард! Яковлев, помню, Александр Николаевич, вписал ему в доклад небольшой абзац: поднимаем цены на семь копеек за булку. На следующий день до обеда Горбачев выступает перед народом. О хлебе – ни гу-гу. Исчез абзац, как корова слизала! Мы – к Горбачеву: что происходит, Михаил Сергеевич? Молчит Горбачев, в глаза не глядит. Вдруг – Раиса Максимовна… она не говорила, а как бы пела, да: Александр Николаевич, Николай Яковлевич… не может же Михаил Сергеевич войти в историю… как Генеральный секретарь, который повысил цены на хлеб…

– Вот баба! – вырвалось у Чуприянова. – С борща начинаем? Я вообще-то приказал Катюшке подавать на закуску горячую картошку, чтоб все помнили, кто мы и откуда…

– Картошка – это замечательно, – протянул Петраков, – картошка – это всегда хорошо… Ваше здоровье, Иван Михайлович!

– Ваше!

«Клюква» прошла незаметно.

Катя действительно принесла тарелку с дымящейся картошкой, посыпанной какой-то травкой, правда сухой.

– Значит, Егор Тимурович и до нас добрался? – Чуприянов воткнул вилку в маленький огурчик.

– Приватизационный чек Чубайс хочет оценить либо в сто, либо в тысячу рублей, – сказал Петраков.

– Хороший человек, – хмыкнул Чуприянов. – А цифры откуда?