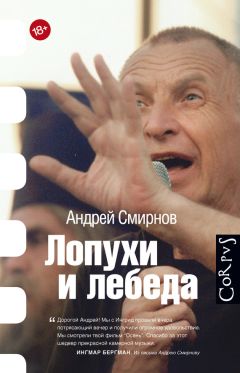

Текст книги "Лопухи и лебеда"

Автор книги: Андрей Смирнов

Жанр: Эссе, Малая форма

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Шмыгнув мимо многолюдной кухни, перевожу дух в полутьме длинного коридора и вкрадчиво стучу в дверь.

Скудная мебель сдвинута на середину комнаты. На столе – табуретка, женщина в темных сатиновых шароварах, стоя на табуретке, белит потолок. Она застывает, глядя на меня с равнодушным любопытством, и мел капает с кисти на ее голые сильные руки.

– Здравствуйте… Вы – мама Коли Зуева?

С топчана на меня таращится малыш. Голова его замотана пуховым платком, отчего она кажется огромной.

– Меня из школы послали…

Женщина морщится, поправляя съехавшую на лоб косынку. Она слезает на пол, застеленный газетами, и, оторвав клочок, торопливо обтирает пальцы.

– Нашкодил, что ль? – спрашивает она, не поднимая глаз.

Я мнусь, не зная, как подступиться.

– Просто на него Губайдуллин плохо влияет… – нежно объясняю я. – Он ведь может учиться, когда захочет. Никто его исключать не собирался, мы только хотели, чтоб он двойки исправил, потому что конец года скоро. Мы же его товарищи, правда?

Она слушает меня с тревогой и неприязнью.

– И мы за него болеем, а Губайдуллин сам не учится и других тянет назад…

– Маш, у тебя перловка есть? – В дверь заглядывает девушка, и газеты шуршат, всколыхнувшись на сквозняке. – Займи стакан.

Малыш хнычет. Сунув ему прищепку для белья, Копейкина мать сообщает со странной, как будто злорадной усмешкой:

– Мой-то допрыгался. Выключать его хотят. Дружка себе нашел, с Губайдуллиным сынком, говорят, снюхался…

Девушка косится на меня:

– Чего ж ты ябедничаешь? Сам небось такой же охламон.

– Ничего я не ябедничаю, – обижаюсь я. – Мне просто как члену совета дружины поручили. Мы в одном классе учимся… с Колей.

– Кутузка по нем плачет, по Губайдуллину, – размышляет соседка. – И вся семейка-то – прямо кодла. Ты, Маш, сходила бы к участковому, ей-богу, дали бы ему годика три, чтоб прочухался…

Мать Копейки вздыхает, и, как эхо, вздыхает девушка. Вздыхаю и я.

– Звать-то вас как? – спрашивает она нерешительно, и я заливаюсь краской.

– Грешилов Алексей…

Девушка всплескивает руками:

– Это в управлении у нас секретарша – твоя мать, что ли, сидит? На машинке печатает?

Теперь они обе рассматривают мое пальто и меня.

– Перловки дашь? – спрашивает девушка.

– На кухне там, в моем столе.

– Плюнь, Маш, – советует она уже в дверях. – Не слушай ты его. А Кольке всыпь.

Малыш затих. Мы молчим все трое.

– Штаны ему только купила, хорошие, лыжные, восемьдесят рублей отдала, – хмурясь, говорит Копейкина мать. – А уж он их порвал, новые ему подавай. А где я возьму? Одна я, мужика-то нету, сбежал. Детей вон настрогал, а теперь ищи-свищи. И Колька весь в отца, обормот… Юрочка заболел, на бюллетне я, за хлебом и то некому сходить.

– Давайте я схожу.

– Да не надо. Соседка уже принесла…

Она поднимает на меня задумчивый взгляд, словно ждет чего-то.

– Только вы его не бейте, – лепечу я.

Миновав коридор, я выскакиваю на улицу. В палисаднике играют в “ножички” четверо ребят, они оборачиваются, и Копейка тычет в меня пальцем.

Через мгновение я оказываюсь у дверей комнаты, из которой только что вышел.

Копейкина мать, забравшись на стол, размешивает в ведре краску.

Уставясь на нее, я молчу и моргаю.

– Чего случилось?

– Тетя… – всхлипываю я. – Выведите меня, пожалуйста!

– Заблудился?

О, как я презираю себя в эту секунду!

– Там… ребята…

Она мигом понимает и, спрыгнув на пол, кричит в коридор:

– Светка!

Малыш опять плачет. Она оглядывается на него, но я поспешно нашариваю на полу прищепку и отдаю ему.

– Отведи ты его, ради Христа, – просит Копейкина мама. – Они его колотить собрались. А Кольке скажи, чтоб сейчас же домой шел…

Девушка смеется за дверью. Она появляется, натягивая на ходу ватник, и машет мне рукой:

– Пошли, начальник!

Березы в Малаховке стоят, осыпанные зеленоватым пухом. Земля еще не просохла, мы прыгаем через лужи, и мама тревожно косится на мои ботинки:

– Промочил?

Мы ищем дачу на лето.

Гладкая тетка заводит нас в комнатку с мутным оконцем. На диване спит кто-то босой, в выцветшей белесой гимнастерке.

Мама приглядывается к дощатой стене.

– Извините, а у вас клопы есть?

– Совсем почти что нету, – лениво говорит хозяйка. У нее усики над пухлой бархатной губой.

Парень на диване просыпается, ерошит соломенный чуб.

– Дачники? – ухмыляется он. – Задаток нужен.

На веранде от нас шарахается привязанный за нитку петух. Мама пугается, а мы с отцом смеемся.

С потолка струйка сочится в таз.

– Это зараз все законопатим, – обещает хозяйка, запахивая жакет на необъятной груди.

– Понимаете, у сына порок сердца, и ему категорически нельзя простужаться. Мы потому и вынуждены снимать дачу, ему врачи в лагерь не разрешают…

Тетка, слушая маму, зевает.

– Куда теперь? – интересуется папа, когда мы выходим из калитки.

– Нет, это просто нахальство! – Мама возмущена. – За такие деньги – такую конуру!

Папа, конечно, молчит.

– Хвойная, дом восемь, где-то тут… – бормочет мама, перебирая бумажки. – Скажите, пожалуйста, это какая улица?

За забором копается в огороде старуха в долгополом пальто.

– А вам какая нужна?

Мама горько усмехается:

– Вам что, сказать трудно?

– Вы мне скажите, что вам нужно, тогда я вам скажу.

– Господи, что за люди… – И мама шествует дальше.

– А Хвойная, дом восемь – это где? – спрашивает папа.

– Здесь, – торжествует бабка. – Я же вижу, что вам нужно. Только мы уже сдали.

– А вы не знаете, тут поблизости никто не сдает?

Старуха подходит к забору и охотно рассказывает, как идти.

Мы с трудом догоняем маму.

– Ты нарочно решил меня злить?

Но папа хитрый.

– Снаряды кончились… – сокрушенно говорит он и подмигивает мне.

– И солдат не жрамши! – подхватываю я.

Мама сразу все забывает, мысли ее перескакивают на еду. На опушке мы находим пенек посуше, подтаскиваем полусгнивший осиновый ствол. Мама раскладывает на газете яйца, бутерброды с маслом и колбасой, наливает из бутылочки сладкий остывший чай.

– Ей-богу, ты странная, – говорит папа. – То всю анкету выкладываешь до седьмого колена, то не можешь нормально объяснить.

Мама обижается:

– Тебя послушать – я просто непроходимая дура. Найди себе умную!

– А зачем им всем знать, какие у него болячки и что у нас на обед?

– Мы тебе действуем на нервы, я вижу. Ты не можешь один выходной провести с семьей. А между прочим, это твой сын.

– Не может быть, – говорит папа. – Эй, тип, ты чей?

– Твой, чей же еще?

Мы жуем, а высоко над нами ветер раскачивает верхушки сосен. Их мерный глубокий шум пробуждает во мне беспокойство, неясное и почему-то приятное.

Отец, задрав голову, следит за сереньким “дугласом”, который то появляется, то пропадает за мохнатыми облаками.

– Тыща? – прикидываю я. – Или выше?

– Восемьсот примерно.

– Снизится – тогда и подстрелим.

Папа советует:

– Ты открой огонь, а прицелиться всегда успеешь.

– Почему? – удивляюсь я.

– Как говорил сержант Стычкин, если фриц – начальство не заругается, что проспали, а ежели свой – так все равно не попадем…

Мы смеемся. Мама вздыхает:

– Господи, да пропади она пропадом, эта война! Ты так говоришь, можно подумать, что ничего веселее в жизни не было…

Папа ничего не отвечает, достает папиросу. Я вижу, что глаза у него совсем прозрачные и на дне их вспыхивает далекий чужой огонек.

Перед огромной, во всю стену, картиной мы стоим, окружив золотушную девушку в круглых очках, и толкаемся исподтишка.

– Ваши глаза сразу притягивает к себе фигура человека в центре толпы. Он указывает на идущего к людям Христа. Это – Иоанн Креститель. Художник создал яркий образ вдохновенного пророка и грозного обличителя. Лицо его озарено решимостью, верой в грядущее освобождение народа…

Голос девушки слегка спотыкается. Прямо перед ней истуканом торчит Бадя, уставясь на нее, не мигая, и, как всегда, невозможно понять, то ли он заворожен рассказом, то ли спит, не закрывая узких глаз.

Осторожно, чтобы не звякнуть фольгой, Берг пытается развернуть конфету, но она все равно трещит.

– Ему же жарко, – говорит Сяо Лю.

– Кому?

– Они все голые, а этот в тулупе, Креститель…

Крыса оборачивается, но Копейка успевает убрать приставленные ей рожки. Отколовшийся Гордей в сторонке пристально рассматривает картину, на которой нарисована раздетая женщина с негритенком. Наткнувшись на взгляд Крысы, Гордей спешит к нам.

– Двадцать лет жизни художник работал над своим произведением. Картина была закончена в 1857 году, в переломный для русского общества момент. Только что закончилась неудачей Крымская война… Какой вопрос был тогда главный, помните?

– Вы же учили! – ревниво подстегивает нас Крыса. – Что было через четыре года?

Бергу наконец удалось развернуть конфету, но Сяо Лю сцапал ее и отправил в рот. Берг дает ему затрещину.

– Берг!

– Крепостное право отменили, – сердито отвечает Берг.

– Ожидание этого исторического поворота и составило основное содержание картины. “По своей идее близка она сердцу каждого русского, – писал Илья Ефимович Репин. – Тут изображен угнетенный народ, жаждущий слова свободы, идущий дружной толпой за горячим проповедником”…

Нас ведут в следующий зал. Крыса подгоняет нас.

– Поехали в Татарово, – шепчет Сяо Лю. – Хоть окунемся… Все равно три дня осталось.

– Два. В субботу уже консультация по алгебре.

Навстречу нам попадается галдящее стадо малышей.

– Ну! – тихо рявкает Сяо Лю, когда они на мгновение отделяют нас от Крысы и экскурсовода.

Мы ныряем за угол, плутаем по залам и, выбравшись в залитый солнцем двор, врезаемся в очередь за газировкой.

– Свечи есть? – интересуется Сяо Лю у газировщицы.

– Чего? – недоумевает она.

– А на базе? – грозно спрашиваю я, высовываясь из-за плеча Сяо Лю.

Очередь негодует, а мы с гиканьем скачем по Лаврушинскому к набережной.

Я просыпаюсь от звенящего птичьего голоса у меня над ухом.

Прямо на подоконнике цвиркает синица, задирает головку, и я вижу, как бьется ее напрягшееся шелковистое горлышко.

Теплый пряный запах смородиновых листьев льется в комнату.

Из пакли, торчащей между потрескавшихся бревен, выпутывается паучок и бежит сломя голову к потолку, карабкается через пашущего на картинке Льва Толстого.

Не шевелясь, чтобы не спугнуть синицу, я подсвистываю ей. В открытом окне вырастает лохматая голова с оттопыренными, как крылья, ушами и спрашивает:

– Керосин нужен?

Голова рассматривает меня, хмурясь, а птица как ни в чем не бывало прыгает у нее перед носом.

– Дрессированная? – удивляюсь я.

– Ей Барсик крыло отъел, – охотно объясняет парень, сгребая в ладонь синицу.

С веранды приоткрывается дверь, бабушка огорчается:

– Мальчик, зачем же ты его разбудил?

– Вам керосин нужен?

– Ой, нужен, нужен!

– Пошли, – решительно кивает мне голова. – А то разберут все.

Мой новый знакомый терпеливо ждет, пока я натяну штаны.

– Тебя Лешкой звать, я знаю, – сообщает он. – Я тебя целый час жду.

– А ты кто?

– Я – Вовка. Вы у нас живете…

На дорогу бабушка делает нам пирожные – намазывает маслом черный хлеб и посыпает сахарным песком.

– Мне без масла, – требует гость.

Бабушка не может утерпеть:

– Надо говорить “пожалуйста”…

Мы завтракаем на ходу. Стоит прозрачный пасмурный день, за забором цветут вишни. Редкие капли падают с неба, шурша в листве.

– В том году тут один художник в поселке “Известий” снимал, – рассказывает Вовка, – и к его сыну Бесков в гости два раза приезжал. Они потом в футбол играли и меня в ворота поставили. Он мне восемь голов забил. Ты тоже за “Динамо”? А кто болеет за “Спартак” – тот придурок и дурак! Ты в седьмой перешел? Я тоже, только у меня переэкзаменовка на осень по русскому. У нас в классе все отличники – дураки и зубрилы. Особенно девки…

– Мы теперь тоже с девками будем учиться, – говорю я.

– А чего хорошего-то? – фыркает он. – Они только воду мутят. И шепчутся: шу-шу, шу-шу, кто в кого втрескался.

– А красивые у вас есть?

– Ни одной!

На перекрестке стоит телега с бочкой. Мы занимаем очередь и подходим к лошади. Вовка скармливает ей свой хлеб с сахаром.

– Здрасте, дядя Колпакыч, – кивает он деду в тюбетейке, который отпускает керосин.

И дед здоровается с Вовкой.

– Как ты его назвал? – спрашиваю я шепотом.

– А его все так зовут – Колпакыч…

Вдруг Вовка толкает меня в бок. Посреди улицы едет девочка на дамском заграничном велосипеде с разноцветной сеткой на заднем колесе. Она держит руль одной рукой, в другой погромыхивает на весу бидон.

– Фикстула… – хмыкает Вовка. – У Люськи Кукиной снимают, там у них одни бабы…

Соскочив на землю, девочка на мгновение теряет равновесие, но удерживается на ногах. Чувствуя к себе внимание, она оглядывает очередь независимо и нерешительно и внезапным мягким движением головы забрасывает за спину косу.

– А ничего… – тихо говорю я и почему-то сплевываю.

– Да ну! Лупоглазая какая-то… А у тебя велик есть?

– Мне скоро купят.

– А мне купили ХВЗ. Только отец на нем на работу ездит.

Неожиданно девочка подводит свой “Диамант” прямо к нам и просит:

– Мальчишки, возьмите мне, пожалуйста, а то я опаздываю.

Темно-карие глаза ее распахиваются и становятся совершенно огромными.

Без колебаний Вовка отчеканивает:

– Дуня! – И ухмыляется ей в лицо: – Постоишь, не растаешь…

Обиженно дернув плечом, она отходит.

– Какая Дуня? – спрашиваю я с досадой.

– Всю жизнь мечтал ей за керосином стоять, – сварливым голосом говорит он ей вслед и косится на меня за поддержкой. – “Дураков у нас нет”. А сокращенно: “Ду-у-н-я”.

– А “я”?

Он довольно хохочет:

– Тебя позабыли!

Девочка топчется в стороне у забора, покусывает губу и все время посматривает вдоль улицы, как будто ждет кого-то. Исподтишка я наблюдаю за ней, а Вовка – за мной.

– Взять, что ли? – усмехается он.

Я чувствую, что краснею.

Он идет к ней. Она не сразу отдает ему бидон, но Вовка что-то шепчет ей на ухо, она прыскает, и я ловлю ее короткий взгляд, цепкий, как у зверька.

Когда дед Колпакыч наливает нам керосин, она подходит поближе, и Вовка подмигивает мне всей щекой.

Ее зовут Оля.

Я сижу на земле, обхватив колени, и не свожу с нее глаз. Они танцуют с Люськой Кукиной, она вертит Люську по-всякому, и Люська ее слушается и мурлычет:

– На далеком Севере эскимосы бегали…

Фокстрот называется “Девушка играет на мандолине”.

– А ты, Леша, танцуешь?

Швейная машинка стрекочет у крыльца. Люськина соседка Жанна, совсем взрослая девушка, большая и некрасивая, шьет и донимает меня расспросами.

– Я только падеграс умею.

Девчонки стоят, не разнимая рук, ждут, пока Галка, сестренка Люськи, меняет пластинку.

– Ой, иголка упала…

– Вот бестолочь! Последняя иголка! – ругается Люська. – Мы теперь без музыки остались…

Все шарят в траве, сталкиваясь лбами, вокруг онемевшего патефона. Вовка хватает Люську за пятку, она визжит и лягается.

– А телевизор у вас есть? – спрашивает меня Жанна.

– Маленький.

– Все равно, значит, богатые, – говорит она мечтательно.

– Совсем мы не богатые, – обижаюсь я.

– А какие ж вы? Бедные, что ли?

Оля тоже вскидывает на меня взгляд, полный простодушного любопытства.

– Мы – нормальные…

– Ну сколько батя получает?

– Откуда я знаю?

Жанна недоверчиво улыбается. У нее обветренные красные губы на загорелом лице.

– Небось говорить не велели…

– Честное слово, я не знаю.

– Подумаешь, я тоже не знаю, сколько мой получает, – радостно говорит Вовка.

– Ты вообще долдон…

Жанна опять собирается что-то спросить, я жду с тоской, но, на счастье, незнакомый парнишка ловко проскальзывает в дыру в заборе и идет к нам. Он хмуро кивает нам с Вовкой и, развернув газету, протягивает Люське рентгеновский снимок – пластинку с черного рынка, оттиснутую на чьих-то ребрах.

– А, Валера… – насмешливо улыбается Жанна и косится почему-то на Олю.

– А Галка, рахитка, последнюю иголку посеяла…

– А вы лучше в почту сыграйте, – нахально советует сестренка и тут же получает подзатыльник.

– Правда, давайте в почту! – оживляется Оля.

Валера, осмотрев мембрану патефона, требует гвоздь и напильник и посылает Галку в сарай.

– Только чур я буду почтальоном! – кричит она.

Приносят бумагу, булавки, карандаши. Мы нарезаем и подписываем номера, прикалываем на рубашки.

– Напишем Жанке, что она – корова! – сразу предлагает Вовка.

Но мне не до него. I love you, криво пишу я, прижимая клочок к стволу сосны. Прибавляю so much и отдаю почтальону.

Патефон, громко шипя, наконец испускает бойкую музыку. Девчонки хлопают в ладоши:

– “Истамбул”!

– Это же самая стильная вещь! – ахает Жанна.

Тут Галка вручает ей послание, она читает его, догоняет Вовку и колотит.

С изумлением я замечаю, что у Валеры в ладони тлеет папироса. Он курит, не скрываясь.

Люська с Олей перешептываются, давясь от смеха.

– Галка, – не выдерживаю я и ловлю ее за косу, – ты передала?

Она доверчиво кивает.

– Она ничего не сказала?

– Она сказала, что ты дурак и что у тебя там грубая грамматическая ошибка.

Под сухой ветлой, сгорбленной над берегом, толкутся мальчишки. Я сторожу от них велосипеды и нашу одежду, сваленную на облысевшую траву. Они по очереди повисают на палке, привязанной к толстому суку, и, раскачавшись, падают в воду.

Гам стоит над желтой водой. Речка мелкая, а народу полно.

– Чокнутый, что ли? – неистово кричит Люська.

Это Вовка подныривает и хватает девчонок за ноги.

Я вижу, как Валера и какой-то рыжий сцепляют руки. Оля забирается к ним, хватаясь за их головы.

– Раз, два, три!

Она кувыркается вниз и выплывает довольная.

А Валера плывет настоящим кролем, выдыхая в воду.

– Ты чего не купаешься, Леш? – спрашивает Люська.

– Неохота…

Она натягивает платье прямо на мокрый купальник.

– Ребята сказали, в кино “Башня смерти” на пять и на семь.

– Я не могу, мне родителей встречать надо.

– С тарзанки ныряю и – ходу! – говорит Валера.

Он дожидается очереди и, красиво изогнувшись, стрелой входит в воду.

В руке у Оли желтая болотная лилия на длинном стебле.

– Ой, какая! – расстроенно тянет Люська. – Где взяла?

– Тут один мальчик подарил…

– Хочешь, я возьму тебе билет? – предлагает мне Люська. – А ты приходи прямо к сеансу.

– Ты разве не идешь? – спрашивает Оля.

– Сказал же, не могу…

Он останавливается на пороге, загородив проем, стаскивает кепку с обритой наголо коричневой головы и рассматривает меня насмешливо и жадно:

– Не помнишь меня, Лешка?

Глаза у него водянисто-голубые под белыми колючими бровями. Он словно быстро ощупывает меня взглядом.

– Помню.

– Врешь, где тебе помнить! Тебе два года было… Ну, здорово, барбос!

Я целую его в сухую щеку, и в нос мне ударяет пронзительный сладкий одеколон пополам с табаком.

– Ты чего нос воротишь? Это меня в вашей чертовой столице в парикмахерской каким-то клопомором одолжили… – Смеясь, он целует бабушке руку.

Дед расхаживает по веранде, топая сапогами, по-хозяйски все разглядывает, все трогает, заходит в комнату, и мы толпой ходим за ним.

– Шикарно живете. И граф Лев Николаевич! Это кто же его тут повесил? Ты, Лешка? Ты, что же, толстовец?

– Это хозяйский, – говорит отец, не сводя с деда сияющих глаз.

– Толстой на стенке – уже, значит, не мерзавцы.

– Люди как люди. Он – мясник.

Дед оглушительно хохочет:

– Мясник – толстовец! Вот это да!

Мы спускаемся в сад умыться.

– Ты Ивана помнишь, Костя? Лешка на него здорово смахивает… Это мой старший брат, – объясняет он мне. – Только он помер прежде, чем ты родился… – И смазывает меня по носу. – Вот с таким же румпелем.

– А глаза у него мои, – говорит мама.

– Коли хочешь знать, Люба, и глаза у него грешиловские. А вот взгляд – точно твой. Ну на кой черт парню этакий нежный взор газели? Ты драться-то умеешь?

– Да где там! Колотят его в школе.

– Кто же его драться научит? – возмущается дед. – Отец называется!

На веранде нас ждет накрытый стол. Окинув взглядом засыпанную укропом, всю в тающем масле картошку, блюдце с редиской и луком, бледные помидоры, бутылку “Столичной”, дед крякает и ладонью снимает капельки, выступившие на кувшине с квасом.

– А у нас только-только багульник зацвел…

Он хватает чемодан, но отец вырывает у него из рук:

– Ну зачем тебе тяжести ворочать? Я же вот он!

– Слушай, Котька, оставь меня в покое! Ей-богу, оденусь и уеду! Я прекрасно себя чувствую!

Он достает из чемодана мохнатые маленькие бурки с серебристым отливом, вышитые по краям.

– Ну-ка, мерь, Лешка. Это олень.

– Стынет все! – стонет бабушка.

Но дед заставляет меня натянуть бурки и снова лезет в чемодан.

– Все на столе, чего тебе не хватает?

На свет появляется бутылка.

– А спирта у вас нет!

Наконец он усаживается, и отец наполняет стопки.

– Кума, мы на “ты” или на “вы”? Ей-богу, запамятовал!

– Немудрено, – улыбается бабушка. – На “вы”, на “вы”, Василий Никитич.

– Надо будет на брудершафт. И вообще – не приударить ли мне за вами, а? Холостые, молодые – что нам мешает?

Мы смеемся. Отец поднимает стакан:

– Ну, батька, со свиданием!

…Бродяга к Байкалу подходит,

Рыбацкую лодку берет

И тихую песню заводит —

Про Родину что-то поет…

Они поют, откинувшись на спинку стульев, уставясь куда-то вверх. У обоих необыкновенно суровые лица, и рука отца лежит на дедовом плече.

Кончив песню, мы сидим в тишине. Сумерки обступили окна.

– Ну-с, – осведомляется дед, – а мат получить не желаете?

– Сейчас чай будет… – заикается бабушка.

Но отец уже расставляет фигуры.

– Ты играешь, Алексей?

– Не очень хорошо.

– Да что же это такое! Драться не умеешь, в шахматы не играешь… А велосипед у тебя есть?

– Нету.

– Черт знает что! Разве парню можно без велосипеда? Сколько он стоит?

Я без промедления сообщаю:

– Восемьсот двенадцать рублей.

– Ты брось деньгами швыряться, – говорит папа. – Тебе сейчас на новом месте – только успевай раскошеливаться. Купим мы ему велосипед.

– Раньше надо было думать, – отрезает дед. – Мой внук, и деньги мои. Завтра же идем покупать. Кого ты из него воспитываешь?

– Нормального человека, – говорит мама с усмешкой.

Дед смеется:

– А зачем? Их и так развелось как собак нерезаных. Куда ни глянешь – всё постные рожи нормальных…

Бабушка вносит с улицы самовар. От него вкусно тянет дымом сосновых шишек.

– Чай пить – помирать, чай не пить – помирать, уж лучше чай пить! – вздыхает дед и подмигивает мне. – Поехали, Лешка, со мной, на вольное житье, а?

– Куда?

– В Макеевку.

– Поехали! – ору я.

– Это Донбасс? – беспокойно спрашивает бабушка. – Там ведь угольная пыль…

– Череповец еще предлагали, – объясняет дед. – Я решил: ну его к бесу! Хватит. Вреден Север для меня. И потом, в Макеевке Адабашьян, а мы с ним еще до войны в Харькове работали… Так что я теперь – южанин. Вишни посажу под окном, буду вас киршвассером снабжать из собственных погребов…

Сделав ход, он вытаскивает коробку “Казбека”, с удовольствием разминает папиросу, нюхает.

– Ну зачем, батька? – укоризненно говорит отец.

– Я сто лет “Казбека” не курил, оставь меня в покое. Лучше бы Лешку драться научил.

– У него порок сердца, – говорит мама.

– Ему бока намнут, пока он справку предъявит.

– Да я умею, – говорю я, – только я не надираюсь. Вот если меня тронут, тогда дам сдачи.

– И куда ж ты бьешь? – интересуется дед.

– Как куда?

– В какое место? В грудь, в лицо?

– В лицо одни хулиганы бьют, – замечает бабушка.

– В поддых, – говорю я, подумав.

Дед вдруг становится серьезным.

– Бить надо всегда первым, пока тебе вмазать не успели. Заруби себе на носу. И сразу – в лицо.

– Господи, чему вы его учите? – ужасается мама.

Папа смеется. Топорща белые брови, дед вглядывается в доску, шевелит губами.

– Дай ход назад, – бурчит он.

– Ну вот, начинается.

– Заморочили мне голову разговорами, я и зевнул! А позиция у меня гораздо лучше…

Вот они передо мной – приваленные к стене, как придется, в закутке рядом с баянами на полках и белыми жестяными лейками на полу. От них исходит дразнящий запах тавота, жирный и сладкий. Рамы обмотаны промасленной бумагой и перетянуты шпагатом, и в разрывах обертки видна черная или синяя окраска труб. Мутно поблескивают широкие хромированные обода.

Сонный дядька выдергивает велосипед из кучи.

– Этот? – спрашивает дед.

Вовка и папа тоже смотрят на меня в ожидании. От волнения мне начинает казаться, что продавец перепутал.

– Что же ты молчишь? – говорит папа.

– Они все одинаковые, – печально говорит продавец.

Дед поднимает заднее колесо, раскручивает на весу педали, вслушивается, пробует тормоза.

– В ходу тяжеловат.

Вовка советует взять харьковский.

– Харьковский лучше, и у него седло мягкое.

– Знаю я это харьковское рукоделие… – бормочет дед.

В полузакрытых глазах продавца пробуждается вялый интерес.

– Поцарапано вон, – показывает Вовка.

– Где?

– Что за ерунда! – вмешивается отец. – Все равно он его разукрасит.

– А харьковские есть?

– Тц! – отвечает дядька.

– Нету?

Дед зачем-то трясет велосипед, всхлипывает звонок.

– Я вообще-то как раз такой хотел, – говорю я. – Синий…

На улице мы сдираем бумагу. Открываются сияющие голубые ребра и зубчатка, рубиновый фонарик на заднем крыле, белая пластмассовая эмблема с красными буквами ЗИС. Мне все еще не верится, а дед достает ключи из кожаной скрипучей кобуры, опускает седло, затягивает багажник и как ни в чем не бывало берется за руль.

– Ну-ка, – говорит он.

Оттолкнувшись, он на ходу перебрасывает правую ногу. Посадка у него прямая, он высоко держит голову на жилистой шее, напоминая гуся.

– Он без рук умеет? – шепотом спрашивает у папы Вовка.

Холода нагрянули среди лета. Повисли на кислом небе оборванные, похожие на тряпки облака.

На веранде Вовка, унылый, лузгает для синицы семечки, и она скачет перед ним на краешке стола. Я стучу в окно, зову его гулять.

– Не могу. – Он задирает босую ногу. – Мать ботинки унесла чинить.

Улица как вымерла, все попрятались. Колючий ветер бьет порывами, забирается под пальто и гремит в ушах. Тягуче, с натугой скрипят деревья.

И у Люськи на участке – никого. Под яблоней курится сиротливо какая-то ветошь, белый дымок волочится, прижатый ветром к земле.

Приникнув к отсыревшим доскам забора, я тщетно вглядываюсь в пустое крыльцо.

Где-то там, за черными слезящимися окнами, – Оля.

– Оля…

Имя отделяется от моих губ туманным клубочком, мгновенно тающим.

Из-за угла выползает лошадь, пар окутывает ее лоснящиеся мокрые бока, и, обгоняя ее, Вовка шлепает ко мне по лужам в спадающих галошах.

– Так и знал, – ухмыляется он. – Пошли к ним?

– Да ну.

Телега едет мимо, громыхая подвязанным к задку ведром. Всякий раз, когда лошадь вытаскивает копыто из тяжелой грязи, раздается смачный лопающийся звук.

Вовка пронзительно свистит.

– Со скуки помереть можно, – говорит он.

Вскоре на крыльце показывается Люська, набросив ватник, высовывает ладонь на дождь. И, поколебавшись, спускается к нам.

– Вы чего делаете? – интересуемся мы.

– А вы?

– А мы к вам пришли.

Зевнув протяжно, она сообщает:

– А в Быкове девушку убили.

– Кассиршу, – уточняет Вовка. – Ее амнистированные убили и на кусочки разрезали. А потом кусочки собрали, сложили, смотрят – а это кассирша из “Промтоваров”.

– Кто собрал?

– Мильтоны. К отцу на мясокомбинат с собакой даже приходили.

За Вовкиным рассказом я не заметил, откуда в саду взялась Оля. Она присоединяется к нам.

– Никак не могу согреться… – говорит она сизыми губами.

В волосах у нее вздрагивают застрявшие капли.

– У вас свет есть? – спрашивает Люська.

– На нашей стороне ни у кого нет. Столбы вчера повалило.

Нет на свете такой вещи, которой бы не знал Вовка.

– А мне кабан снился, – говорю я.

– Кабан?

– Как будто я по лесу бегу, а он рядом бежит. И на меня поглядывает. Причем мне совсем не страшно, а, наоборот, хорошо, что он со мной бежит. Такой ласковый кабан… Потом лес кончился, и я вдруг полетел. А он внизу бежит и стал уменьшаться, все меньше, меньше и совсем пропал. И так мне жалко стало, что кабана больше нет…

– Чего вы там мокнете? – кричит нам женский голос из окна. – Ступайте в дом и кавалеров зовите…

Оля задумчиво смотрит куда-то в пустоту.

– Это моя мама, – говорит она, встрепенувшись.

Ужинаем мы с бабушкой при свечке.

– Спать рано, а читать темно, – ворчит бабушка. – Прямо как в ссылке…

– А мама когда приедет?

– А куда ей торопиться!

От ее саркастической усмешки мечется пламя свечи. Причудливые тени разбегаются по бабушкиным морщинам.

– Засунули нас на эту чертову дачу, им и горя мало…

Дождь все шелестит в саду. Струя воды скатывается с крыши и звучно разбивается прямо под нашим окном. Хочется спать под ее бесконечное сбивчивое бормотание.

Лампочка над столом вспыхивает, и в абажуре сразу же оживают, шуршат мотыльки.

– Слава богу! – веселеет бабушка. – Ты почему котлету не съел?

Погасив свечу, она приглядывается ко мне, как всегда, с суеверным страхом.

– У тебя глаза блестят!

– Опять двадцать пять…

Но она уже вскочила и несется в комнату, вытряхивает шкатулку с лекарствами, машет градусником.

– Только не хватает, чтобы ты заболел!

В полдень одуряюще трещат кузнечики в сухой траве за окном.

Печет нещадно, на белый подоконник больно смотреть, а бабушка водит ладонью в воздухе, нашаривая сквозняк.

Я терпеливо жду, пока ей надоест.

– Ей-богу, дует! – говорит она, и у нее останавливается взгляд.

Обливаясь потом на горячей подушке, я играю с бабушкой в “шестьдесят шесть”.

– И хоть бы какой-нибудь завалящий козырь, – бормочет она. – Одна дрянь…

– А валет?

– Ты что, подглядываешь?

– Раз у меня его нет, где же ему быть?

Тут ее опять подбрасывает на стуле.

– Я же чувствую, что дует!

– Как может дуть из стены?

На веранде кто-то сдавленно хихикает, доносится возня, и мордочка Люськи Кукиной просовывается в дверь.

– Можно? – спрашивает она, с трудом сдерживая смех.

– Заходите, заходите, только двери закрывайте…

Люська исчезает, я слышу шепот, и через секунду она втаскивает в комнату упирающуюся Олю.

– Здравствуйте…

Она улыбается неловко, и я вижу, что она загорела и у нее чуточку облупился нос.

Девчонки мнутся и, переглянувшись, прыскают, как по команде. Бабушка, поджав губы, рассматривает обеих.

– Ну, как ты себя чувствуешь? – спрашивает Люська.

– Я уже выздоравливаю.

– Какой скорый! – сухо говорит бабушка. – Доктор сказал, что тебе с нормальной температурой еще четыре дня лежать.

И зачем-то поправляет мою подушку. Я с досадой отбиваюсь.

– Я даже не слышал, как вы зашли, – говорю я.

– Мы же босиком, – объясняет Люська.

По глазам ее видно, что она вот-вот опять расхохочется.

– А вы учитесь? – величественно спрашивает бабушка.

– А как же! Я в седьмой перешла, а вот Ольга в восьмой…

Оля с независимым видом предлагает:

– Может, вам помочь?

– Правда, давайте мы чего-нибудь сделаем! Хотите, за водой сбегаю?

– Ну, если вам не трудно…

Люська первой выскакивает на веранду, отпихнув Олю. Бабушка идет за ведром.

Руки у меня ледяные и колючая сухость в горле.

Мы остались вдвоем.

– Что ты читаешь?

– “Большие ожидания”.

– А… – Она неуверенно кивает.

– Это Диккенса, который “Дэвид Копперфилд” написал.

Она стоит, прислонясь к стене и упрятав за спину руки, точно она у доски. Смутная улыбка бродит у нее на губах. Вдруг она быстрым движением засовывает за ухо мокрую прядь волос.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?