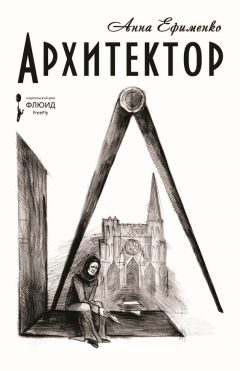

Текст книги "Архитектор"

Автор книги: Анна Ефименко

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)

Глава 11

Avaritia[11]11

лат. «Алчность» – один из семи смертных грехов

[Закрыть]

– Ты не доплачиваешь, – Жозеф, ссутулившись, изучал свою пятерню, распределяя деньги. – Каменотесы поговаривают, что ты жадный.

Я в изнеможении опустился на лавку. Каменотесы. Для изготовления ребристых сводов требовались небольшие подогнанные камни, которые обтесывались в форме клина, настолько легкие и упругие, что само понятие такого грубого материала, как камень, отрицало себя, становясь визуально прозрачным, невесомым, кружевным. Каждый блок являлся монолитным куском, не оказывающим никакого давления, кроме собственного веса. Каменотесам удавалось сделать невозможное – лишить камень его влияния на мирское восприятие, лишить камень его неповоротливости. Жадничать стоило слишком дорого.

– Тогда выпотроши и раздай им все! – Отстегнув от пояса кошелек, я швырнул его помощнику.

– Да что с тобой опять?

– Один дьявол мне эти деньги ни к чему. А так хоть быстрее дело будет спориться.

Жозеф испытующе глядел на меня. Я сдался:

– Папаша Люсии придет сегодня.

– А, старик Обрие! Сочувствую.

– Кое-кто до сих пор не понимает, как это из меня получился такой хреновый хранитель ремесла! И такой никчемный муж заодно!

Моя тирада не удостоилась отклика. Безмолвие витражиста раздражало, а я распалялся дальше:

– Пойдем напьемся! Хочу быть пьян, как бочонок с вином! Почему ты никогда не берешь меня с собой развлекаться?

– Потому что кто-то все свободное время торчит у священника на исповедях и ругается с женой.

– С этим покончено! – заверил я приятеля. – Жди сегодня вечером!

* * *

Тесть, наглядное воплощение того, как физический труд в итоге заполучил власть, возвышался передо мной в своем могуществе.

– Итак, когда мне ждать внучков?

Разговор, от которого сводило скулы, я предвидел уже давно.

– Мы с Люсией не хотим детей.

– Насколько мне известно от дочери, – Обрие напрягся. – Она придерживается другого мнения по этому поводу.

– Хорошо. Тогда я не хочу детей.

– Не хочешь или не можешь?

Усталый, я отошел назад, к стене.

– Полагайте, как вам больше нравится.

– Ты готов, чтобы тебя считали слабаком, лишь бы только не создавать нормальную семью?

Раздосадованно пыхтя, он убрался из дома, нарочно топая и хлопая всеми дверьми.

– Меня и так считают слабаком, – сказал я в пустоту, когда в комнате никого не осталось. – Независимо от того, что делаю или не делаю.

Откровенно признаться, панически пугала сама идея видеть свое продолжение в ком-то. Не в чем-то, но в ком-то. Потерять контроль над тем, кто вырастет из потомков. Потерять контроль над собственной жизнью. Оно, мое желание, с годами лишь укреплялось, не приносило сожаления, не заставляло передумать. Диким казалось видеть собственные черты в другом человеке, я жадничал делиться своим мастерством. Да и что человеческого было во мне? Родившись бастардом, монастырским сиротой, я воспитывался каменным Хорхе, и гранит из себя же вытачивал, соскабливая чувственный студень плоти, и в булыжнике же хотел продолжаться – навсегда, на века. Зная форму, которую моя каменная кровинушка обретет в будущем, создавая ее нрав, вытесанный из моего, все, что я хотел от будущего – топорнуться в нем на долгие поколения вперед неизменным обликом, оставить след лишь от самого себя, не давая никому больше полномочий когда бы то ни было говорить от моего имени. Отрубить саму возможность оставить потомков, в которых будет часть тебя, узнавать в них свое лицо. Нет, ни в коем разе, только не это. Если уж у меня плохо получалось сопротивляться искушениям и бороться с грехами, то чадо должно быть лучше родителя. И ни одно человеческое чадо не могло вознестись так близко к Господу, как мой Собор.

* * *

В трактире «Гусиная лапа» дым стоял коромыслом.

– Наши профессии самые благородные, фра! Только представь: кожевники возятся с трупами животных, лесорубы и угольщики – враги деревьев, истребляют…

– Тебе нравятся деревья? Это же не наш материал!

Жозеф изрядно захмелел:

– Деревья живые! Иосиф был плотником, работал по дереву… Одно это делает честь званию ремесленника. В отличие от кузнецов! Те добывают свой дьявольский металл в недрах земли, порожденный тьмой.

Я откусил от ломтя, напитанного какой-то вязкой бурдой.

– О, смекнул! Значит, Хорхе – это плотник, а Эд – кузнец.

– Кто такой Эд?

– Грабенский приор. Тьфу. Уже аббат. У нас с ним личные счеты.

Витражист отобрал у меня плошку с бурдой и смачно зачерпнул оттуда.

– Ты никогда не рассказывал о себе ничего, кроме того, что и так всем известно.

– …Его звали Эдвард, и я застигал его врасплох так много раз, что в итоге он позвал строителя к нам чинить храмину, а тот, в свою очередь, утолил мой голод к ремеслу.

Жозефу стало скучно слушать про монастырь и он перебил:

– Когда ты впервые переспал с женщиной?

– Она стала моей женой.

– Фра, да ты точно святой! – причмокнул витражист, – а раньше?

– Была одна девушка в Грабене…

– Так, уже лучше!

– Но я не смог. Она сильно задела меня, сказала, что не следует. Я и ретировался.

Жозеф вытер измазанный жиром рот и начал рассуждать:

– Ты не смог быть с той, не хочешь стать отцом семейства здесь. Педик Флоран, судя по слухам, тебя тоже не привлек. В чем загадка, фра?

– Скажем так – я бы предпочел избежать любых близких отношений, потому что они выжимают всю жизнь. Отвлекают от главного.

– Неужели тебе совсем никто не симпатичен?

– Отчего же? Мне нравятся дамы, но настолько занят все время, что не знаю большинства из них здесь, в Городе. К тому же, – меня удручала наша беседа и решил все обратить в шутку. – До сих пор не знаком с твоей сестрой, а ты уже счел меня безнадежным!

– Этого ты не дождешься! – витражист развеселился, – да и вряд ли тебе приглянется Агнесса.

– Агнесса! – на куртуазный манер пропел я под общий фоновый гогот.

Жозеф стукнул кулаком по столу.

– Тебе нужна королева в заоблачных далях, Ансельм. Недостижимая невеста… кстати, кто эта цыганка, которой ты оплачиваешь проживание в приюте? Толкуют, будто ты…

– С ума сошел? – я вспыхнул от негодования. – Она же маленькая! Уродливая! За кого ты меня принимаешь?

– Тогда почему ты содержишь ее?

– Ну… она соглашается со мной разговаривать. Слушать меня.

– Слушать тебя?

Помощник, похоже, окончательно убедился в том, что я юродивый. До чего же отвратительны трактиры перед трезвыми!

* * *

«Ансельм. Мой сеньор.

Как же я вс ж вас всегда. Дело не в условиях теперь когда крыша над головой и пропитание. Дело не в деньгах. Дже дело не в том как ты владеешь острым умом и убийственной красотой и твоим мнением обовсем. Вчера видела резочки оконные рамочки до чего же они! Ты – абсолютнЕЙШИЙ гений, с каким я имею честь быть знакомой. И которого я имею честь любить.

Твоя Lux Mirabilis».

«Наслушалась пересказов рыцарских романов», – печально подумал я, по традиции сунув письмо девочки в ящик с инструментами.

Любовь-любовь, откуда ты берешься и во что превращаешься? Почему ни разу не охватывала меня цветочным танцем, медвяной росой, не осыпалась нежными лепестками на мое закрытое темными криптами сердце?

Я жадничал лишних проявлений любви к супруге, лишних ласковых слов и красивых поступков – все их берег для той, что никогда не встречал. Не мог стать правильным парнем – хотя гляди, до каких высот дорос, все при мне, бывает, некоторые лупятся аж шеи сворачивают, когда на заре иду в мастерскую – но не мог никогда – безуспешно, безуспешно, безуспешно! – быть правильным. Прижимистый мямля-управляющий, дрянной муж, каланча-кожа-да-кости, не любитель выпить, не азартный игрок, никакой христианин с непомерными претензиями в этой сфере. Где уж мне мечтать о правильной женщине? Первопричина была всегда славной, но она тянула за собой гадостное следствие. Люкс была путным собеседником, но как стыдно было появляться с ней на людях! Жена снабдила ресурсами мое гигантское тщеславие, но за это должен был терпеть ее выходки. И, самое плохое, не было в мире закоулочка, где бы мог отрешиться от бед и расслабиться, забыть обо всем.

Через пару недель Жозеф захотел показать актуальные наработки по будущим цветностекольным картинам и позвал на обед – заодно познакомить с сестрой, памятуя о нашей попойке. Он жил на окраине Города, у реки – я хорошо это запомнил. Его сестра была прачкой, вблизи водоема ей было удобно. А самому Жозефу постоянно требовался речной песок – перемешиваясь с поташом из пережженной буковой древесины и с известью, именно из этой смеси рождалось витражное стекло. Поэтому Жозеф и его сестра жили у реки.

Глава 12

Luxuria[12]12

лат. «Похоть» – один из семи смертных грехов

[Закрыть]

Болезненнее всего и несправедливее (кроме разве что страданий безвинных) – осознавать, что твоя мечта, рождественская звезда, пасхальное чудо воскресения, свет самоцветов, виноградники детства, величественная вертикаль красивого здания – самое заветное желание так навсегда и останется жить внутри воображения, порождая сказки и небылицы в круговерти мыслей перед сном. Что ты (все еще способный, одаренный, уже с умудренным опытом лицом – Боже, как он много читает! Наверняка корпит ночи напролет над чертежами!), всего лишь пришибленный зодчий этого захудалого городишки, никогда не достигнешь лакомой цели, не поразишь меткой стрелой спелое яблоко.

Дом Жозефа, покосившаяся избенка, шлепнулся шатким каркасом, присыпанным сверху соломенной крышей, прямо возле реки. Мост между мирами, радуга-дуга. Пойдешь по течению – выйдешь в поля, застанешь там вилланов; решишь идти против течения – воротишься в Город, по-прежнему порочный и неизменно вонючий. У реки им было удобно, делился Жозеф, еще и из-за сестры, ведь та подрабатывает прачкой, носит к воде корзины, груженные чужим бельем, там она замачивает тряпки, колотит их, полощет и раскладывает на траве сохнуть. У реки им было весело детьми, с еще живыми родителями, гонять друг друга в ивах и камышах, брызгаться и визжать.

Отчаявшись встретить ее в реальности, я, казалось, сам отчасти превратился в нее, дабы хоть как-то заполнять пустоту, и вдруг Агнесса, сестра моего помощника, стояла прямо передо мной наяву – худощавая, бледная, с русыми волосами и прозрачными рыбьими глазами, почти демоническая в своей несчастности, та, чей растрепанный вид на ветру любого принудит сдаться.

В ней было что-то, отличное от других. Она смотрелась до того незатейливой и грустной, что это купило меня с потрохами. Раньше случалось заглядываться на девиц – все как одна имели черные глаза, густые ресницы, пухлые, охочие до поцелуев губы, пышные темные волосы. Агнесса к ним не относилась. Она была полна достоинства, молчания и страдания. Будто на нее не осталось красок – до того бесцветным, обескровленным казалось лицо. Глаза, набравшие взахлеб мертвой воды – прозрачные, мутно-голубые. Тонкий рот если и улыбался, то полуобреченно, одним острым уголком.

Угостив нас с Жозефом бесхитростным обедом, она устроилась в углу с вышиванием, пока я суматошно пытался понять, что же происходит.

Я влюбился в Агнессу. Втюхался, вляпался, до сумасшествия, до самоотречения. Тела мучеников, ужасные после пыток и казней, излучают красоту духа, животворный восторг. Самонадеянно было примерять их славу на себя. Но оно происходило, и заставляло чувствовать себя сгорающим. Животворный восторг. Ждали, ждали, сбылось.

* * *

«Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами».[13]13

Песн. П. 2:2.

[Закрыть]

Расплывшись блаженным кривляньем, с налившимися медом и грезосладостью глазами, я повторял ее имя – для себя, только для себя. Святая мученица Агнесса Римская, покровительница целомудрия, благослови!

Вскакивал из-за стола, ходил-бродил, дрожью в ногах, карябал ей записки, читал-перечитывал, рвал, копался в расчете пропорций (для чего они нужны? Для кого?) – все суетно! Можно из облаков построить замок – мягкий, ласковый. Поселить тебя в нем, ты сама кротость и доброта.

И – невероятно! – открывал таблички или разворачивал пергамент, на котором разучивал новые слова с Люкс («Мой сеньор, а мне писать ваше имя – Ансельм, Ах! Ансельм, Ах! Мой Ансельм – настоящее наслаждение!»), на котором фиксировал замеры, на котором составлял сметы, и там писал имя «Агнесса» с острыми колпачками, либо с извивающимися ножками демонов в беге, либо с круглыми соборными окнами-розами.

* * *

Набравшись смелости, я выследил ее, пришел к реке, где она замачивала одежду. Еще дальше жили красильщики, такие же отверженные – из-за загрязнения воды им не разрешалось работать в Городе. Те, кто красил в синий, брали на себя зеленые и черные тона, «красные» же отвечали за оттенки желтого. Красильщики делили меж собой реку непримиримых разноцветных нужд.

Недалеко виллан перевозил на тележке мергель для улучшения почвы.

– Покажите мне, что вы делаете, – мой голос заставил ее встрепенуться. Вот уж не ждали здесь.

– О, – замялась Агнесса, – мужчинам не пристало смотреть на такой труд.

– Отчего же? Поднимать корзину камней вам кажется более благородным?

Я хотел, чтобы она забыла о нашем неравном положении. Я желал увидеть ее за работой, намокая лбом и спиной под созерцанием ее под намокшим тряпьем.

Агнесса стирает

Весь процесс состоял из пяти действий: замачивания, битья, полоскания, отжимания и сушки.

Белье Агнесса замачивала в воде, пропущенной через золу или в корне мыльнянки (трава сукновалов, с ее помощью процесс заваливания поверхности шерсти шел гораздо легче и быстрее). Иногда те средства стирки заменяли раствор аммиака или щелок. Дома стояла бадья с горячей водой, куда для аромата следовало добавлять Origanum Vulgare (орегано).

Пятна Агнесса выводила золой или отбеливающей глиной, смешанными с щелоком. Запачканное вином стирали в молоке. А измаранное чернилами отстирывали вином. Пятна на атласе и шелке помогал устранить сок незрелого винограда. С маслом же справлялась бобовая щелочь.

Цвет освежали и возвращали: щелочь для голубых одежд, все тот же верджус, сок молодых виноградников – для шелка, атласа и камлота, шелочь вперемешку с пеплом – для иных тканей.

Мех легко чистился, стоило лишь его спрыснуть вином, посыпать мукой и почистить, когда высохнет.

Агнесса запасалась травами. Мешочки с полынью выгоняли моль из шерстяной одежды, анис, ирис и лаванда делали постельное белье душистым, рута же использовалась против насекомых и неприятных запахов.

Радость моя рисованная, существующая. Бог мой, и мир твой божественен. Шартрское шило. Долгие тянутся тяжестью часы в дороге, телега с мергелем скрипит, как наша с Хорхе повозка в Шартр. Спина ноет, гнутая на стройках моего созданьица. Но это для толпы, на потребу. А ты – мое лучшее, я так счастлив тебя любить. Ты же знаешь, из меня никудышный монах. Цеховые присяжные сразу предупреждали Жан-Батиста, что у него будут проблемы со мной. Цеховые присяжные считывают тебя с зерцала моих глаз, любимая.

И, когда они видят тебя, примеряют тебя ко мне, я представляю, какой одинаковой формы должны быть наши пальцы, одинаковой материи волосы, эти мелкие сосуды на висках, и треснувшие сосуды внутри глаз, как у меня еще с детства, как у отца-настоятеля поздним вечером после долгого чтения. Как ткань касается тебя, но по-другому, нежели Люсию или кого-то еще, когда ткань свободна, и ничего в себе не несет, равно как и пергаментная кожа, царапки всякие, да и только. Там, под бессловесной тканью, под пергаментной кожей, за суровой решеткой ребер – оно тоже одинаковое, и одинаковую качает красную, жаркую, соленую – идентичного клубка сердечные нити.

* * *

Ночью трудно было уснуть; переворачивая подушки на другую, холодную сторону, я вспоминал Агнессу – она живет внутри моих сомкнутых век, внутри закрытого, запечатанного тайной рта, внутри большого кроводышащего сердца, истосковавшегося по неведомым страстям – там обитала Агнесса в домике у реки, там и нигде больше.

По частичкам собирал ее перед сном, по водянистым, озерным глазам, тонкому заостренному носу, погрустневшим уголкам губ, по чересчур хрупким для стирки пальцам, по выгоревшим, выцветшим, спутавшимся светлым волосам.

Придя в сон, Агнесса говорила:

– Твоя борьба напрасна и тщетна, все время хочешь казаться сильным и могущественным, но все валится из рук. Супруга тебя не уважает, рабочие не слушаются, они шепчутся за спиной, косо смотрят, они в итоге станут тебя презирать. Ты взлетаешь под таким опасным углом, прикидываясь то гениальным строителем, то святым мучеником, что риск расшибиться оземь возрастает многократно, помноженный на ненависть общества к тебе. Твой трон артель подпиливает днем и ночью грязными сплетнями о том, что ты спутался с цыганкой, о том, что в твоем монастыре поселились ересь и колдовство. Но Ансельм предпочтет стоять до конца, открытый всем встречным ветрам и нападкам. Вот если бы он хоть раз смог сдаться и проиграть, пасть навзничь вниз, в воду, в воду, я бы взяла его с собой к реке, за ивовыми занавесками, и, если бы Ансельм позволил себе стать слабым, какой он на самом деле есть, то нас земля бы не держала больше, и мир бы отпустил, и Город выплюнул бы нас подальше, вместе, в воду, прямо в воду.

Я проснулся шумным хрипом, дрожью и ознобом посреди летней жары. В конце концов, спустился в погреб, куда раньше сбегал ночью чертить проект Собора на голой земле – там берегся сундук с запасными инструментами, всякая ерунда по мелочи, чтобы до нее не могли добраться Люсия и Обрие: медальончик с Богородицей, план Шартрского собора, сочиненный по воспоминаниям на пару с Жан-Батистом, лоза из Черных садов Хорхе, утащенная на память. На дне валялся ножик, он-то и пригодился. Вызывая перед собой образ Агнессы, я сопоставлял его с чем-то неприятным, с язвой, гнойником, обмороженной конечностью, потому что воспринимать его красивым не оставалось ни сил, ни выдержки. Когда она явилась в погребе, тоскующая, одинокая, рыбьеглазая, я воткнул нож себе в левое плечо, сделав глубокий надрез. Тут же застучали виски, закрутились колеса. Кровь густым кипятком поползла вниз по руке. Я смог выдохнуть. Обмотав плечо тряпкой, снова улегся спать, в этот раз на правый бок, смотря в затылок Люсии. Свой нож отныне всюду носил рядом, потому что по мере того, как затягивалась рана, мысли о сестре витражиста становились все более навязчивыми. Чему учили меня, говоря об усмирении греховного зова плоти? Не смейте предполагать, что, будучи горожанином, я позабыл о праведном пути. Ничего страшного не произошло, просто порезался опять и успокоился. Эта боль, вначале резкая, щиплющая, потом тупая, незаживающая, не позволяющая опереться левой (дьявольской, и поделом ей!) частью тела на что бы то ни было, помогала хотя бы ненадолго выкинуть из головы все непристойное и сосредоточиться на стройке.

Пришлось проделать это с собой еще около двадцати раз, прежде чем решился написать Агнессе письмо.

* * *

– Мне кажется, я влюбился.

– Полагаю, не в меня, – сострила Люкс.

– Детка! – я пригласил ее внутрь. Я соскучился по ней. – Ну, напиши мне что-нибудь!

Люкс взяла стило и вывела квадратным почерком: «Кто она?»

– Ее зовут Агнесса, она сестра Жозефа. Живет у реки, работает прачкой…

В мгновение ока девочка рассердилась:

– Что? Ты влюбился в прачку?

– Почему нельзя?

– О, нет, господин, почему вы всегда так меня разочаровываете? – Люкс впервые едва не плакала.

Бросив стило, опрокинув искусно сделанную чернильницу, она спрыгнула с моих ног и испепеляющее посмотрела:

– Стойте ровно и не сдавайтесь, стойте непоколебимой башней, как вы сами любите себя представлять! Хоть иногда! Будьте тем, кого стараетесь из себя изображать, сеньор, хоть иногда!

* * *

Второй раз споткнулся сам об себя.

Стройка простаивала. Упал и разбился Робишон, добрый строитель. Бревна разъехались в стороны под ним прямо за работой. Будучи главой братства, я нес ответственность за любой несчастный случай, а уж за гибель рабочего и подавно, поэтому последовавшие хлопоты надолго заморозили процесс. Жозеф, надежная опора, поддерживал меня на протяжении всего периода изматывающих разборок с «погаными сутяжниками».

Еще на этот раз мы были вынуждены переждать соседскую войну и эпидемию. Кто захочет вкладывать деньги во что-то отвлеченное, когда завтра нечем будет кормить семью? Любые неблагоприятные условия отзывались тяжелыми последствиями для воздвижения Собора.

Наперекор бедам, я лишь пуще распускался в своем сладострастии. У меня была любовь, с ее именем на устах засыпал и просыпался, и по-прежнему притворялся архитектором.

А еще у меня была жена. Вот только у моей жены давно не было меня. Неприязнь сменило равнодушие, уходя из дома, заставал ее в саду, обрезающую розы, пару раз в неделю мы трапезничали вместе, но более ничего не связывало нашу чету, кроме общественного статуса и необходимости вдвоем посещать богослужения. Люсия, мой хлеб насущный, обратилась в опреснок, в обыденность, а кто возжелает хлеба, когда есть надежда вкусить пряных яств?

Покой – он в холодном камне и тишине, размышлял я, пытаясь где угодно найти утешение, сам не свой, куда уж чей-то еще, взвинченный, раззадоренный, опустошенный, глупый. Зайдя в храм, преклоколенился перед исповедальней, да Слава Иисусу Христу, да выпросил Карло отпустить мне грехи, и, задыхаясь, кашлял и собирал себя воедино, и это не получалось.

Исповедь у Карло

Ансельм. Благослови меня, святой отец, ибо я согрешил. Каясь тремя седмицами раннее, помыслить не мог, что за искушение меня ожидает.

Карло. В каком грехе ты хочешь исповедаться, сын мой?

Ансельм. В… грехе… в грехе прелюбодеяния.

Карло. Ты прелюбодействовал в мыслях? Или…?

Ансельм. В мыслях, преподобный. Пока что… Я, я не.

Карло. Ты не что?

Ансельм. Я не могу! Карло! Я не знаю, как себя вести!

Карло. Откуда это вообще на нас свалилось? Мы же так давно с тобой знакомы! Мало напастей с мором? С чужой армией, которая вот-вот займет соседские земли, а там, глядишь, и нам достанется? Тебе мало проблем?.. Кто это? Расскажи о ней.

Ансельм. Я не виноват, отец, я не специально! Знать не знал, что такие живут на свете. Кроткая, целомудренная девушка… Она нуждается в сопереживании, в дружбе. Я наблюдал ее дома, наблюдал ее за работой, как она прекрасна. Вне канонов эталонной красоты, вне правил доступной красоты… Она – сама чистота и непорочность, и потому отторгается обществом, где все думают лишь о блуде да золоте. Как в Песне Песней: что лилия между тернами… Она похожа на меня, Карло! Как все меня чурались да сторонились! И я хочу помочь ей, показать, что она не одинока… Сны о ней преследуют наваждением. Я усмирял зов плоти, как делали в аббатстве, но телесная боль будоражит еще больше. Мне кажется, это любовь. Воспетая в романах великая любовь. И я не знаю, что делать, потому что прежде никогда…

Карло. Потому что ты бредишь! Это не любовь, Ансельм, не любовь!

Ансельм. Так что ты прикажешь? Исполнить епитимью?

Карло. Раз уж здесь ты, не могу остаться беспристрастным и не выразить своего глубокого разочарования! Прочти пятнадцать раз «Радуйся, Мария». Ступай к жене и впредь не греши, сын мой. In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti… Absolvo te.[14]14

Лат. «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа… Отпускаю тебе грехи твои».

[Закрыть]

Ансельм. Господи, помилуй меня, грешного.

* * *

Лилия – цветок Богоматери. Белая лилия холодна и свежа, не под стать своей сопернице-розе, которую так почитают дамы. Розы символизируют чувственную любовь, а лилия – любовь духовную. Такое ввысь воспаренное влечение делало нас с Агнессой сообщниками, двумя несчастными на крыше Собора, отринутыми миром и Городом, изгнанными за стены, за рамки людского мнения и за пределы нормального восприятия.

Агнесса была хорошо воспитана, владела манерами. Пока все трудяги богатели, умники учились трудиться. Лить стекло, лить воду в грязные рубахи. Когда я спросил, сколько ей лет, не поверил, ведь уже дважды могла выйти замуж, а она лишь каялась: «Да, сеньор, я приложу старания и устрою свою судьбу». Да, мой сеньор, да, да, конечно и всегда да. Не скалилась до зубов, не напрашивалась на комплименты, не навязывала себя.

Я покупал Агнессе ленты, гребни, перчатки, броши, отрезы шелков, граненые рубины, жемчуга из-под морей, дорогие меха. И цветы, и флероны-крестоцветы, выраставшие на фасаде, я ей посвящал. Подарки передавал через Люкс, все еще дувшуюся на меня, но исполнявшую просьбы за щедрый кусок медового пирога и мое «почти любовника» объятие. Нечестно было использовать ее и играть на ее посредственности, но иначе поступить не мог.

Добела раскаленный железный, я расхрабрился назначить Агнессе свидание.

Мы встретились на опушке леса, за изгибом реки. Вдвоем, в этой духоте невысказанного, в хрупкости и неподъемной тяжести.

– Я давно должен сказать, что люблю вас.

Наверное, мы задумывались как нежные, а жизнь распоряжалась иначе: у меня и Агнессы были одинаковые по структуре руки, одинаково белые, но шероховатые на ощупь. Мел, песок, каменные частички, забившиеся под моими ногтями, всегда срезал их как можно короче, но стройки стесывали пальцы; ее были такими же, чистотой выстиранные, выцеженные, тонкокожая ткань, белые лилейные лепестки.

Не трогай меня, небесная невеста, иначе сие мгновение расплещусь прорванной плотиной нежности, запрудой миндального молока любви; не прикасайся ко мне.

– Чего вы боитесь?

– Греха.

– Так уходите.

– Не могу, – я перехожу на шепот.

Тысяча плетей ударяют под колени. Агнесса расшнуровывает мою камизу, та еле держится на плече, истыканном мастерским ножом.

– Что вы с собой сделали? – по ее лицу вдруг пробегает тень отвращения.

– Заставлял себя перестать о вас думать, – я фиглярски пинаю корягу. – Все провалено! Я люблю вас, Агнесса, люблю вас до судорог!

Жужжание пчел, пение птиц в ветвях, в нашем внезапном безмолвии, в прерванном вдохе. Цветок страсти одерживает верх над цветком непорочности, опрокидываются чаны красильщиков в их лачугах вниз по реке, нас заливает багрянец смущения.

– Меня никто не любит, – горько замечает она.

Тут я осмеливаюсь поднять налитые горячим, липким нектаром веки и взглянуть на нее в упор:

– Меня тоже.

Шумит листва, густые дубовые рощи стирают кожу корой, рассыпаются желудями. Полдень отбивает городской колокол где-то за полмира отсюда. Раскрываются объятьями влажные, полные дождей облака и плачут, и смотрят на то, как здесь и сейчас, на изумрудном ложе мягких трав, на друг друга бледных ладонях, на черночревой бренной земле, на горбатых корнях деревьев, лежим такие сломанные мы.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.