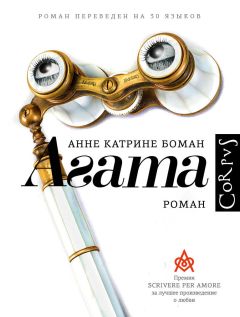

Текст книги "Агата"

Автор книги: Анне Катрине Боман

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)

Агата VII

– Я, наверное, взбунтовалась. Нет, я это точно знаю. Просто я тогда не смела иметь подобных чувств. Но петь я перестала, к пианино я тоже больше почти не притрагивалась и тогда-то я начала резать себе руки.

Со своего места позади нее я едва улавливал нежную округлость одной ее щеки, видел сеточку тонких морщинок, когда она сжимала веки.

– Не знаю, почему я именно так выстраиваю рассказ. Как вы считаете, доктор, могут порезы, нанесенные ножом для резки овощей, служить заменой игре на пианино?

В ее голосе таился смех.

– Ннуу, почему бы и нет, – отвечал я, – вспомните только обо всех тех произведениях искусства, которые появились на свет в результате страданий и сублимации.

Она была в бутылочно-зеленом платье, на которое сверху было накинуто нечто вроде серой блузы. Длинные ноги Агаты, обутые в темные туфельки на невысоком каблуке, не умещались на кушетке. Ступни свесились вниз, сначала одна, потом другая.

– Как бы то ни было, началось это так. С тех пор я и резала себя, и вырывала волосы на голове, била себя разными вещами и колотилась головой о стенку, пока не начинала идти кровь. И я вас заверяю, что это действует лучше и эфира, и снотворного!

– Может быть и так, но эти действия служат тому, чтобы заглушить боль, а не тому, чтобы избавить от нее. Вы не убедите меня, что колотясь головой о стену, вы решаете свои проблемы, Агата; вы только наказываете себя за что-то, чего вы не совершали.

Мне стало досадно, что мои слова звучат так по-стариковски; а она улыбнулась шире, и я был уверен в том, что веселится она на мой счет.

– Конечно, доктор, – сказала она, – вы правы. Так, может, вы мне предложите прекратить? Как оригинально.

– Скажите прямо, вас это развлекает? – вырвалось у меня.

– Уверяю вас, ни в малейшей степени, – резко парировала она. – Я похоронена живьем в собственном существовании! А я-то ожидала, что вы сумеете распознать висельный юмор в словах приговоренного к смерти.

Я склонился поближе к ней: – Но что же такого дурного вы совершили, Агата? За что вы так сердитесь на саму себя?

Она поцокала языком: – Вы вообще-то слушали, что я говорю, доктор?

– Да, полагаю, что так. Но будьте великодушны, объясните мне таким образом, чтобы я понял.

Шумно дунув на челку, она взъерошила волосы, и те взметнулись кверху. Ответила она своим обычным тоном: – Я сержусь, потому что не совершила ничего. Мне следовало стать кем-нибудь, а из меня ничего не вышло.

Впервые за время наших встреч влага в ее глазах образовала слезу, скатившуюся вниз по виску и дальше по белой шее. Мне пришлось приложить немалое усилие, чтобы сосредоточиться на сути беседы и чтобы разные образы Агаты не смешивались в моем сознании.

– Извините, если это покажется вам банальностью, вы наверняка слышали подобное и раньше. Но я вообще-то думала, что во мне есть нечто особенное, – сказала она.

– А вы отчасти и сейчас так думаете, – ответил я, – иначе вы не сердились бы. Но в то же время?..

– Что вы имеете в виду? – всхлипнула она и поспешила отереть слезу тыльной стороной ладони. – Я имею в виду, что вы чувствуете себя совершенно неповторимой, но в то же самое время абсолютно ничтожной.

Она задумчиво кивнула: – Пожалуй, вы правы. Мне то кажется, что я не достойна жить, то что нет никого превыше меня. Глупо, правда?

Где находится смерть

Настал момент, когда нельзя было больше откладывать это дело. Неприятное состояние духа предшествующих дней по мере приближения к их дому сменилось чувством нереальности происходящего. Во что я впутался?

Мадам Сюррюг долго не открывала.

– Добрый вечер, месье. Как мило с вашей стороны навестить нас, входите же, – сказала она, настежь отворив дверь и отступив в сторону. Черты своего лица, утратившего какую-либо цельность, она усилием воли собрала воедино, и при виде этого мне захотелось тут же развернуться и броситься по садовой дорожке назад, в пропахший потом автобус, на котором я приехал. Вместо этого я шагнул через порог и с трудом устоял на ногах, споткнувшись о какие-то тряпки. Я едва сдержал изумленное восклицание. Все пространство было заставлено вещами!

– Позвольте, я возьму.

Мадам Сюррюг поставила трость в вазу, где было не меньше 10 зонтов разных цветов, и повесила пальто над стопкой газет, пока я в замешательстве пытался найти место своей шляпе. Никогда раньше я не видел ни в одном доме такого количества обуви, цветочных горшков, удочек и, если уж на то пошло, леек.

– Сюда, пожалуйста, – сказала мадам Сюррюг и двинулась вперед по узкому коридору.

– Мне кажется, он не спит, но если и так, будите его, не стесняйтесь. – Она остановилась перед дверью, которая, видимо, вела в комнату больного.

Я кивнул.

– Если вам что-нибудь понадобится, я буду вон там, – сказала мадам Сюррюг, удаляясь по коридору.

– Подождите, – крикнул я ей вслед, – а что с ним такое?

Она обернулась, посмотрела мне прямо в глаза и сказала: – У него рак.

Затем она скрылась на кухне, оставив меня перед дверью, за которой была заперта смерть.

Я осторожно постучал и вошел. Он лежал на стоящей посреди комнаты двуспальной кровати, из-под одеяла высовывалось одно лицо. Между его кустистыми бровями пролегла глубокая морщина, но когда я приблизился, измученное выражение лица сменилось дружелюбной улыбкой.

– Добрый вечер, доктор, проходите.

В дальнем углу стояло кресло, которое я с трудом подтащил к изголовью кровати. Сиденье располагалось низко, так что в конце концов я расслабил мышцы и просто шлепнулся на него. Наступит день, подумал я, и я останусь сидеть в том месте, где очутился, и никогда больше оттуда не поднимусь. Может, это случится дома, в моем кресле возле окна, может, на скамейке у озера, а вокруг меня лебеди будут укладываться спать.

– Как вы себя сегодня чувствуете, месье Сюррюг? – спросил я.

– Спасибо, бывало и лучше, – ответил он, – но с вашей стороны было очень любезно прийти. Мне кажется, моя дорогая жена уже теряет терпение возиться со мной.

Осунувшаяся голова на белой подушке, запах болезни, проступавший сквозь аромат чистого постельного белья. Я молчал, потому что не знал, что сказать.

Он прочистил горло и продолжил: – Зовите меня просто Тома, доктор. Я позволю себе выложить все начистоту, хоть мы и не слишком хорошо друг друга знаем. Я стал обузой для жены, и мне не хочется обременять ее еще и своим страхом. Но правда состоит в том, что мне безумно страшно.

Он выталкивал фразы толчками, набирал полный рот воздуха и выдавал предложение, опять втягивал в себя воздух и выдавал следующее.

– Я уверен в том, что вы не обуза, – попробовал я начать. Но Тома не отвечал, и пребывать в этой тишине было невыносимо. Так и знал, подумал я; не гожусь я для этого! И тут с подушки раздались слова: – Вы знакомы со смертью?

Я нахмурился.

– Мы, наверное, все с ней знакомы? – начал было я, но и сам услышал, какие это пустые слова.

– На протяжении многих лет мне, конечно, приходилось беседовать со многими пациентами, которые или сами были тяжело больны, или потеряли кого-то из близких… – попытался я снова, но получилось чуть ли не хуже прежнего. В конце концов я покачал головой. – Нет, – сказал я. – Я со смертью не знаком.

Тома улыбнулся и кивнул пару раз.

– Вот видите, с ней не познакомишься, пока она не придет. По-настоящему.

Челюсти под седой щетиной и серой кожей шевелились, будто он жевал. Я на минуту задумался, как быстро я сам приобрел бы такой же вид. В седине моих волос еще сохранялись темные пряди, но если заболеть всерьез, долго они, конечно, не продержатся. Десять кило мышц и жира можно потерять быстро.

– Каждую ночь я лежу здесь, прислушиваюсь к дыханию жены и думаю о том, как же я смогу ее покинуть.

На полу по правую руку от него лежал матрас с одеялом, простыней и подушкой. На тумбочке слева от того места, где я сидел, стояли лампа, стакан с водой, тазик и жестяная банка мятных леденцов. Вот, значит, каковы атрибуты смерти.

– Честно говоря, не знаю, чем я могу вам помочь, %ма, – сказал я. – Я никогда никого не любил.

Эти слова вылетели у меня неожиданно, но %ма ответил только: – Да, не всем так везет. Наверное, вам будет легче умирать.

– Наверное, – согласился я, – но жить мне труднее.

Его смех прозвучал камнями, падающими на камни.

– Тут вы, наверное, правы, – сумел он выговорить под смех, перешедший в кашель, – жизнь без любви немногого стоит.

Я улыбнулся ему в ответ, мы немного помолчали, потом я спросил: – Вы говорили, что вам страшно?

– Безумно страшно! – Он снова улыбнулся, на этот раз глазами. – Так хорошо произнести это вслух.

– Я вообще-то тоже боюсь, – признался я, – только я еще не совсем разобрался, почему.

– Мне кажется, самое худшее – не увидеть больше лица жены. Оказаться в месте, где ее нет.

Каким-то образом я прекрасно понял, что он имеет в виду.

– Может быть, вам вовсе не от нее придется отказаться, – предположил я. – Может быть, только от всего остального?

Я не был уверен, что в этом есть какой-то смысл, но Гома взял мою руку в свою, как сделала его жена несколькими днями раньше.

– Верно, – я почувствовал, что он чуть сильнее сжал пальцы, – от нее я никогда не смогу отказаться. А от остального придется, наверное.

Он выпустил мою руку и снова скорчился в приступе сухого кашля; я протянул ему воду, и он отпил несколько глотков.

– Надеюсь, вам удастся разобраться в том, что вас страшит, – проговорил он хриплым голосом и откинулся на подушки, – а то окажется, что все было зря.

Я пожал плечами – разве и теперь по большей части не все совершается зря? – но все же спросил: – А как узнать, чего боишься?

– Мой опыт подсказывает, – ответил Тома, прикрыв глаза, – что надо начать с самого главного своего желания.

Агата VIII

– Все говорили, что я похожа на отца, и ему. И это страшно нравилось. Я думаю, он гордился тем, что, несмотря на свой физический недостаток, произвел на свет ребенка; я представляла собой своего рода трофей. Играй, Агата, играй!

Эти слова она выговорила, кривляясь.

– А у вас были способности? – спросил я. Разумеется, у нее были способности. Агата кивнула.

– Они мне никогда не говорили о моем таланте, я слышала только, как они говорят это другим, когда думают, что я не слышу. Но и правда, у меня действительно очень хорошо получалось.

– А это вас не радовало? – Я смотрел на ее тонкие пальцы, представляя себе, как они бегают по клавишам, попадая не на те: Агата ошибается нарочно. Мне вдруг вспомнился день, когда я понял, что играю на скрипке лишь ради отца: даже когда пьеса мне удавалась, я чувствовал не радость, а облегчение.

Агата покачала головой.

– Нет, я все это ненавидела. Ненавидела пианино, и ненавидела, когда они рассказывали обо мне. Они хотели только показать, какие они прекрасные родители. Ко мне это не имело отношения.

Наше время, собственно, истекло, но мне жалко было ее прерывать, больше всего на свете мне хотелось оставаться здесь с Агатой, а следующий пациент пусть бы подождал. Хотелось смотреть на ее белую кожу и представлять себе, что бы я почувствовал, прикоснись я к ней ладонью; задать ей вопрос, зная, что смогу излечить ее, если найду нужные слова.

Должно быть, она все же ощутила некую перемену, потому что, хотя я не шевелился и ничего не говорил, она решительно села. Волосы у нее растрепались и стали влажными, как у ребенка, только что проснувшегося после глубокого сна.

– На сегодня, пожалуй, все, доктор. Увидимся во вторник.

Она одарила меня улыбкой, больше всего напоминавшей заученную гримасу; я кивнул.

– Хорошо, Агата. До встречи.

Краткий миг ее рука оставалась в моей, потом она вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Я сел на кушетку, еще теплую после ее тела, и медленно, с наслаждением втянул в себя воздух. Потом я пригласил войти мадам Кармей, настраивая себя на то, что она ровно столь же важна для меня.

Снег

Проснувшись как-то поутру, я увидел, что город окутан тонкой белесой пеленой. Я всегда любил зиму с ее приглушенными звуками, снег определенно любезнее моему сердцу, чем солнце. На этот раз снег выпал неожиданно, в тот момент, когда весну сменяет лето, и оттого был мне еще милее.

Снег сделал зримым тайный мир следов, оставленных собачьими лапами, сапогами и крохотными детскими ножками, свернувшими к школе или протопавшими мимо лечебницы к центру города.

Я отработал первые сеансы этого дня в кабинете, на подоконниках которого скапливались пыль и дохлые мухи. В глубине души я проклинал все те обстоятельства, что влияли на моих пациентов и с которыми я ничего не мог поделать. Бороться приходилось и с бесчувственными супругами, и со спрятанными за стеллажом бутылками; а чего можно, собственно говоря, ожидать от терапии, если у меня была лишь пара часов в неделю, чтобы ее выстроить, а у пациентов – все их существование, чтобы свести мои усилия на нет?

Тут пришла мадам Алмейда. Она заговорила в ту же секунду, как ее голова коснулась подушки, и мне подумалось, что она может и не заметить, если я тихо умру от скуки у нее за спиной. Как же так, мадам Сюррюг вот-вот потеряет своего мужа, а эту жуткую бабу занимает только одно: что ее надули на 10 сантимов при покупке перчаток!

От этой мысли в нос мне шибанула кислая отрыжка, выплеснувшаяся на пациентку: – Мадам, все, пора с этим кончать! – перебил я ее. Случается, что сам себя удивишь; именно это и произошло. – Приходя сюда, вы каждый раз тратите время на россказни о чужих упущениях, вы меня сводите этим с ума! Скоро уже три года, как вы жалуетесь на лень своего мужа и игнорируете абсолютно все, что говорю вам я. Дальше так продолжаться не может!

Мадам Алмейда неуклюже приподнялась на локтях и, не веря своим ушам, повернулась ко мне лицом. Болтающаяся у нее под подбородком кожа слегка подрагивала, глаза широко распахнулись.

– Мне кажется, нам стоит произвести эксперимент, мадам. Очевидно, от ваших визитов ко мне лучше вам не становится, так что я предлагаю попробовать нечто новое. До нашей встречи на следующей неделе вы должны сохранять полный покой. Вы должны сообщить мужу, что все дела по дому обязан выполнять он, потому что вы получили указание отдыхать; а вам нужно просто наслаждаться природой, читать книги… или что там вам еще захочется. Встретиться с хорошими друзьями.

Побагровев, мадам Алмейда возопила: – Но Бернар не умеет готовить! Он не умеет ни стирать, ни гладить, Бернар абсолютно ничего не умеет!

Я пожал плечами. Бернар не интересовал меня ни в малейшей степени.

– Этого мы не можем знать, пока он не попробует, – сказал я со всей доброжелательностью, на какую был способен. – Я предлагаю всего лишь эксперимент, и каким бы ни оказался результат, его нельзя будет счесть плохим. Постарайтесь делать все как надо, а в следующий раз мы оценим, что получилось.

Мадам Алмейда еще несколько секунд не сводила с меня глаз. Казалось, она пытается оформить какую-то фразу, но не находит нужных слов, потому что мысль ускользает от нее. Я встал, показывая, что беседа окончена, и она машинально пошла за мной к двери.

– Со мной никогда не обходились подобным образом, доктор, – процедила она наконец, и я с трудом подавил улыбку.

– Мне кажется, перемена пойдет вам на пользу, мадам. Вы так не думаете?

Крепко вцепившись в сумку, будто я пытался ее отнять, мадам Алмейда кинула на меня еще один недоверчивый взгляд и короткими семенящими шажками покинула кабинет, в своей обтягивающей юбке.

Она ушла, и я подумал было, что насовсем. Хотя вряд ли. Ей необходимы свидетели ее мученичества, иначе к чему оно? И если она не сможет приходить сюда, чтобы излить свою злобу, то куда ей идти?

День завершился, мне оставалось только запереть лечебницу. И тут меня охватила паника. Пульс завибрировал в теле так, будто я – камертон в руке разбушевавшегося композитора, и если бы со мной много раз не случалось подобного раньше, я бы твердо решил, что умираю. Переходя из кабинета в приемную, я был вынужден делать паузы, присаживаться на стулья для пациентов, набирать в легкие воздух и тут же снова подниматься, потому что я был не в состоянии находиться в покое.

Ноги подо мной гудели, но в конце концов я убрал карту мадам Алмейды с сегодняшним незаконченным рисунком на место и ступил в начинавшийся вечер. На крышах домов все еще лежали тонкие, как бумага, кляксы снега, на влажной земле разрастались черные и зеленые пятна, легкие рвал ветер.

Постепенно испарина на коже высохла. Крепко обхватив рукой трость, я двигался по городу не в сторону места, где жил, а прочь от него, и когда я позволил себе понять, что делаю, я был всего в нескольких метрах от ее дома. Только бы краешком глаза ее увидеть, и мне станет лучше, я был в этом уверен. Увидеть, что она есть на свете.

Но Агаты я не увидел. Зато увидел худого мужчину с высокими залысинами, он сидел за обеденным столом и читал газету. Юлиан. Я вздрогнул от отвращения: что она в нем нашла? Зачем она живет с человеком, если это, очевидно, не приносит ей радости?

В этот момент он поднял взгляд от газеты. Затянувшееся мгновение я смотрел прямо в его белесые рыбьи глаза – вернее, просто голубые, по правде говоря, – потом оторвался от этого зрелища и поспешно ретировался, обуреваемый смесью унижения и ярости.

Агата IX

– Чего вы так боитесь, Агата?

– Да я, пожалуй, уже и не знаю; чего все люди боятся? – Она безнадежно развела руками. – Я думаю, сама жизнь стала опасной. Я теперь боюсь играть музыку, боюсь не играть ее, боюсь сближаться с людьми, боюсь остаться одной. Мне нигде нет места!

– Но надо пытаться, Агата, – сказал я. – Жизнь состоит из того, что мы делаем, а вы не делаете ничего.

Застонав, она раздраженно дернулась: – Но если у меня снова ничего не получится, я этого не перенесу. До сих пор у меня не получалось ничего, за что бы я ни бралась, это невыносимо!

Неожиданно на меня накатила волна нежности, я едва удержался, чтобы не коснуться Агаты рукой.

– Но что же такое жизнь, как вы думаете, Агата? – спросил я ласково. – Что вы хотите сказать? Такое впечатление, будто вы полагаете, что существует формула хорошей жизни и пока вы ее не вывели, можно не жить вообще. Я прав?

Она резко села, повернувшись ко мне боком; руками она вцепилась в кушетку по обе стороны от колен.

– Мне кажется, что жизнь одновременно и слишком коротка, и слишком длинна. Слишком коротка, чтобы научиться жить. И слишком длинна, потому что с каждым новым днем собственная несостоятельность становится все очевиднее.

Голос ее звучал монотонно, ей явно было нехорошо, но я не мог позволить, чтобы моя слабость к ней помешала терапии.

– Откуда вы взяли, что ваша жизнь не состоялась? – не унимался я. Покачав головой, она пробормотала: – Поверьте, такое невозможно не заметить.

– И на кого же вы равняетесь?

– На ту, которой я должна была стать. – Она безжалостно потерла лицо обеими руками. – Я так устала, доктор. Давайте закончим на сегодня.

Мы смотрели друг другу в глаза и не могли отвести взгляда. Она выглядит несчастной, или я читаю в ней себя? Я представил себе, будто тянусь к ней рукой, чтобы погладить по волосам. Увидел, как она припадает ко мне, чтобы я мог обнять ее, и наши тела соприкасаются, и я могу прошептать ей, что понимаю ее. Что я боюсь нисколько не меньше ее.

Вместо этого мы простились, и она ушла, оставив меня сидеть в кресле. Я следил за ее шагами по кабинету – она сделала девять шагов, мне требовалось восемь; услышал, как входная дверь захлопнулась за ней с металлическим щелчком.

Любовь

В тот день, когда мне оставалось 202 сеанса, я проснулся распаренный, весь в красных пятнах, а простыня и одеяло потным комком сбились к стене. В моих снах меня преследовал обратный отсчет, я бестолково суетился, пытаясь спасти всех своих пациентов, пока мы не умерли, и от этого ощущения спешки было не избавиться, сколько я ни стоял под душем. Вскоре все закончится, и что тогда? Сделал ли я действительно все, что в моих силах, чтобы всем им помочь?

Добравшись до лечебницы, я остановился в дверях, оглядывая помещение. Как-то странно тут пахнет. Немного похоже на загнившую в кладовке снедь, когда она завалилась к стенке и растекается лужей, или на не вынесенное мусорное ведро. Я редко вспоминал о подобных вещах, обычно мадам Сюррюг убирала здесь и меняла полотенца в ванной, часто она покупала цветы и расставляла их повсюду в вазах. Без нее лечебница медленно, но верно приходила в упадок у меня на глазах. Пациенты сменяли друг друга на кушетке словно в соответствии с какой-то сложной схемой, которую смог бы истолковать человек, нашедший к ней правильный подход. Я подумал о Тома. Во время нашей с ним встречи между нами возникла открытость, которую мне хотелось бы привнести и в терапию. Смерть будто заставила нас перескочить через массу промежуточных звеньев прямо к существенному, но неужели же это недостижимо без посредства смерти?

Под рассуждения мадам Олив о понятии “любовь” я размышлял дальше. Может быть, совершенно невозможно установить подлинно равноценные отношения здесь, в кабинете, где один человек платит другому за то, чтобы его выслушали, и где пациенты по определению больны, а я их лечу.

– Я вообще думаю, что мои чувства к мужу – это не любовь, – услышал я заявление мадам Олив, – и все же мы частенько говорим, что любим друг друга. Чего только не скажешь.

– Мгм, – пробормотал я.

– С другой стороны, уж лучше быть с ним, чем одной, думаю я. И это ведь тоже ценно.

Я снова пробормотал нечто, раздумывая, не означает ли это, что она просто боится остаться одна.

– Может быть, – вздохнула мадам Олив, – мне бы и не приходилось каждый день чистить все это серебро, если бы я только чуть больше любила своего мужа.

Тут уж я не смог удержаться от смеха: – Не говорите так, мадам. Мне кажется, вам бы лучше попробовать найти в себе чуть больше любви к себе самой.

Мадам Олив удивленно улыбнулась. – Такое мне никогда не приходило в голову, доктор.

Времени было шесть часов вечера; я побеседовал с четырьмя пациентами до обеда и четырьмя после, но совсем не устал. Напротив, мне хотелось танцевать, тряхнуть стариной и использовать еще один шанс в качестве молодого бравого мужчины. И пусть это звучит страшно банально, но мне хотелось быть человеком, который что-то значит.

В странном беспокойстве, никак не решаясь отправиться домой, я походил туда-сюда по лечебнице. Сначала обошел по периметру просторную приемную, остановился возле красивого письменного стола мадам Сюррюг и скользнул по нему пальцами, потом зашел в кабинет. Вообще-то я люблю это место. Именно здесь я нашел свое дело и неплохо с ним справляюсь. Почему оно превратилось в наскучившую рутину? Просто ли я ленив – или, хуже, настолько заносчив, что начал тяготиться бедами других людей?

Я подошел к окну и выглянул на пустынную улицу. Ощутил прохладное дерево подоконника под ладонями, немного покачался вперед-назад. Потом резко наклонился к самому окну, ударился об него лбом и ощутил, как стучит кровь в том месте, где кожа прижалась к переплету.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.