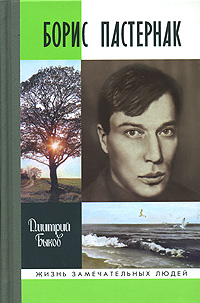

Текст книги "Борис Пастернак"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]

Часть первая

Июнь. Сестра

Глава II

Детство

1Свою родословную Пастернаки вели от дона Исаака Абарбанеля (в другой транскрипции – Абрабанеля, 1437–1508). Он был теолог, толкователь Библии, мудрец – личность в средневековой Испании легендарная. Сын его Иуда был искусным врачом (ок. 1460–1530); когда евреев изгоняли из Испании, Иуду пытались в ней удержать. Он перешел в христианство и переехал в Италию, где был известен под именем Леона Эбрео – то есть Леона-еврея; написал трактат «Диалоги о любви». Все эти вехи так или иначе сказались потом в биографии Юрия Живаго: его, искусного врача, удерживают партизаны, не пуская к своим; он христианин и пишет любовную лирику…

Отец Бориса Пастернака, Исаак (Ицхок) Иосифович, родился 22 марта 1862 года в Одессе. Он был шестым, младшим ребенком в семье. Его отец держал небольшую гостиницу. В трехмесячном возрасте Исаак заболел крупом и чуть не задохнулся от сильного приступа кашля; отец швырнул об пол фаянсовый горшок – мальчик испугался и перестал кашлять; как водится в иудейских семьях, после тяжелой болезни ему дали другое имя, чтобы ввести демона в заблуждение, и он стал Леонидом, – но официально взял это имя лишь с двадцатилетнего возраста, когда получал свидетельство об окончании училища.

Исаак-Леонид ни о какой другой карьере, кроме артистической, не мечтал, но родители желали дать ему более надежное занятие и отправили учиться медицине. Проучившись год, он сбежал с медицинского факультета Московского университета и перешел на юридический, оставлявший больше времени для художественных занятий. С юридического в Москве он перевелся на юридический в Одессе – там правила были еще либеральнее, разрешалось надолго выезжать за границу без отчисления; юридическое образование Леонид Пастернак в результате получил, но с двухлетним перерывом на Мюнхенскую королевскую академию художеств.

После окончания Новороссийского университета он должен был год находиться на военной службе и выбрал артиллерию. Вскоре Леонид Осипович познакомился с молодой пианисткой Розалией Кауфман, которая стала его женой. Розалия Исидоровна родилась 26 февраля 1868 года и уже в семнадцатилетнем возрасте стала героиней биографической брошюры, вышедшей в Одессе: там обожали девочку-вундеркинда. К моменту знакомства с Леонидом Пастернаком она была одной из самых популярных концертирующих пианисток в России. Они поженились 14 февраля 1889 года. Год спустя, в Москве, родился их первый ребенок – сын Борис.

Одно из романных совпадений, которых будет множество в его жизни: он родился за несколько минут до полуночи, в понедельник, 29 января 1890 года – в годовщину смерти Пушкина; при бое курантов в ночь с 31 декабря на 1 января 1938 года родился его младший сын Леонид; умер Пастернак в ночь с понедельника на вторник, 30 мая, за полчаса до наступления нового дня.

Пастернаки жили в двухэтажном доме Веденеева – он стоит и теперь в Оружейном переулке.

Первое лето жизни Бориса Пастернака ознаменовалось ситуацией, которая потом стала лейтмотивом его собственной биографии: отец семейства зарабатывает деньги, проводя «лето в городе», – мать с ребенком отъезжает на отдых и оттуда слезно жалуется на тоску и неустройства. Почти все лето девяностого года Леонид Осипович проработал в Москве, а Розалия Исидоровна слала страдальческие письма из Одессы; он смог выехать туда только 7 августа. За время их отсутствия двоюродный брат художника, Карл Евгеньевич, подыскал квартиру дешевле, зато с двумя мастерскими, – по соседству с прежним жильем, в доме Свечина. Там прожили следующие три года.

Леонид Пастернак в это время был дружен с Левитаном, с которым они вели долгие разговоры об участи еврейства в России; с Нестеровым, Поленовым, С. Ивановым; Поленовы познакомили его со стариком Ге. В семье сохранилась легенда о том, что Боря, обычно дичившийся чужих, в первый же вечер попросился к Ге на колени и потом уже не отходил от него.

13 февраля 1893 года у Пастернаков родился второй сын – Александр. Одновременно случилось и другое событие, для Леонида Пастернака не менее значимое: он познакомился со Львом Толстым. Толстой похвалил его картину «Дебютантка» на выставке Товарищества передвижников, Леонид Осипович признался, что собирается иллюстрировать «Войну и мир», и попросил аудиенцию для разъяснений. Толстой назначил встречу, эскизы Пастернака понравились ему необыкновенно, художника пригласили бывать в доме, приходил он и с женой. В 1894 году ему предложили место преподавателя в Училище живописи, ваяния и зодчества – приглашал лично князь Львов, секретарь Московского художественного общества. Пастернак охотно согласился, но предупредил, что, если для устройства на эту должность понадобится креститься, – он, несмотря на всю свою дистанцированность от еврейской обрядности, вынужден будет отказаться. Препятствий не возникло – его утвердили младшим преподавателем. Семья поселилась на Мясницкой, в первом этаже надворного флигеля при училище.

С 23 ноября 1894 года Борис Пастернак помнил себя «без больших перерывов и провалов». Мальчика разбудили могучие, траурные звуки рояля, который никогда еще на его памяти так не звучал. Мать играла со скрипачами Гржимали и Брандуковым трио Чайковского – в память умерших в 1894 году Ге и Рубинштейна. Слушать приехали Толстой, его дочь Татьяна и ее муж Михаил Сухотин.

В 1895 году артистическая карьера матери прервалась на двенадцать лет. В семье бытовала легенда, что Розалия Исидоровна перед своим выступлением 19 ноября 1895 года в Колонном зале получила из дома записку о том, что оба сына заболели и лежат в жару. Она отыграла – а сразу после выступления, не выйдя на поклон, помчалась домой и по дороге дала зарок не выступать на сцене, если все обойдется. Обошлось, дети скоро поправились, но слову своему Розалия Исидоровна осталась верна. По другой версии, препятствием для артистической карьеры Розалии Исидоровны оказались частые сердечные припадки, – но давать уроки она продолжала, и рояль звучал дома постоянно. Мать Пастернака отличалась необыкновенной чувствительностью и нервозностью – в этом смысле ее можно сравнить только с Александрой Бекетовой, матерью Блока, у которой была с сыном такая же прочная, почти телепатическая связь. Розалия Исидоровна тряслась над детьми, боялась темноты и грозы, часто плакала. Впрочем, одесские родственники с материнской стороны были еще шумней и чувствительней. Двоюродная сестра Бориса Ольга Фрейденберг писала: «Боря очень нежный», – почему и относилась к нему в детстве и юности снисходительно. В детстве ее пугала мысль, что за Борю, как шутили родные, придется выходить замуж. За такого нежного ей выходить не хотелось.

В 1896 году Борис научился писать (читал он с четырех лет), годом позже, в Одессе, – плавать. Одиннадцать сезонов кряду семья проводила лето под Одессой, на даче, – сначала на Среднем Фонтане, потом на Большом. Вокруг дач разрастались огромные темные «тропические» сады. Зимой главным и любимым развлечением были поездки к Серовым – у них устраивались елки.

Художественные способности проявились у Пастернака рано и сильно – младший брат вспоминает, как Боря однажды до истерики напугал его пересказом в темной комнате сказки о Синей Бороде. Шура потерял сознание, Боря долго раскаивался. Именно в детстве он убедился в своей способности влиять на людей, заражать их своим настроением – и с тех пор этой способности побаивался.

6 февраля 1900 года у Пастернаков родилась первая дочь – Жозефина-Иоанна, которую в семье звали Жоней. Борис неизменно поражался ее чуткости – в семье она понимала его лучше всех и чуть ли не боготворила, больше всего боясь, что он станет таким, как все. К девятисотому же году относится воспоминание, с которого Пастернак начнет впоследствии «Охранную грамоту». В Москву с возлюбленной – Лу Андреас Саломе, по которой еще Ницше сходил с ума (и в конце концов сошел), – приехал молодой австрийский поэт Райнер Мария Рильке. Имя его было в России почти никому не известно. Это был уже второй его визит в Москву – впервые он приехал в апреле 1899 года. Желая посетить Толстого, Рильке познакомился с его любимым иллюстратором, получив рекомендательное письмо и самый любезный прием. Год спустя Рильке вернулся, чтобы узнать Россию более основательно. 17 мая Пастернаки по дороге в Одессу проезжали Ясную Поляну. Рильке и его спутница выехали из Москвы с ними. Леонид Осипович попросил обер-кондуктора сделать остановку в Козловой Засеке – на ближайшей к усадьбе Толстых железнодорожной станции.

О молодом немце Пастернак запомнил только то, что одет он был в черную разлетайку, а спутница, хорошо говорившая по-русски (она была дочерью русского генерала), казалась его старшей сестрой или даже матерью. Немец с русской сошли, а Пастернаки покатили дальше – к морю. Туда же, на дачу на Большом Фонтане, отправили на все лето и Олю Фрейденберг.

В 1900 году Борис Пастернак впервые узнал о том, что он еврей и что ничего хорошего ему это не сулит. Еврейство оказалось чем-то куда более серьезным, чем бедность, отсутствие связей или болезнь. После смерти Жени – старшего сына Фрейденбергов, в четырнадцать лет погибшего от гнойного аппендицита, – его дядя, отец Пастернака, заболел от тоски и переутомления и не мог в августе вернуться из Одессы в Москву; гимназические испытания пришлось пропустить, но отец нашел выход – попросил начальство одесской Пятой гимназии принять у Бориса вступительные экзамены, а результаты выслать в Пятую же московскую гимназию. Борис их выдержал – отвечать было гораздо проще, чем он ожидал; Евгений Борисович в своей книге утверждает, что его отцу задавали те же вопросы, на которые пришлось отвечать Жене Люверс из первого пастернаковского романа. Надо было сравнить между собой меры веса – «граны, драхмы, скрупулы и унции, всегда казавшиеся четырьмя возрастами скорпиона»; математическая задачка была того проще, и уж совсем легко было объяснить, почему «полезный» пишется не через «ять», а через «е».

Несмотря на блестяще сданные экзамены, привитую оспу и пошитую форму, – несмотря даже на заступничество московского городского головы Голицына, с которым Леонид Осипович был знаком, – Бориса в первый класс Пятой гимназии не взяли, поскольку здесь соблюдалась процентная норма евреев – 10 из 345. Директор гимназии Адольф предложил компромисс: год Бориса учат домашние учителя, а во второй класс его примут, ибо тогда откроется одна вакансия. С Пастернаком в течение года занимался домашний педагог Василий Струнников. Никаких препятствий к зачислению во второй класс не возникло. Гимназия располагалась на углу Поварской, отношения с одноклассниками у Пастернака были самые радужные – он обладал счастливой способностью влюбляться в людей и приписывать им совершенства.

В 1901 году флигель во дворе училища снесли и семья переселилась в главное здание. Квартиру для Пастернаков «оборудовали из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании» («Люди и положения»). Квартира была причудлива, поскольку один из классов был круглый, а другой, по воспоминаниям Пастернака, «еще более прихотливой формы»: в результате ванна имела форму полумесяца, столовая «с полукруглым выемом» и «овальная кухня». Семье это нравилось – бытовые экстравагантности отвечали экстравагантности характеров; это тоже потом станет лейтмотивом всей жизни Пастернака – квартиры у него будут со странностями. Последняя, в Лаврушинском, вообще двухэтажная, как и вся его двойная жизнь в то время: две жены, две работы (для себя и для денег – роман и переводы), две аудитории – русская и заграничная… Не зря на упреки в двурушничестве он радостно поднимал обе руки и горячо кивал. Характер его всегда бывал сродни квартире: неопределившийся и неловкий, как быт с Женей Лурье на Волхонке, – в двадцатые годы, когда и в душе, и в доме накопилось столько хлама. Строгим, чистым и аскетическим был его быт на переделкинской даче, особенно в тридцатые, пока там еще не было отопления и прочей бытовой «роскоши» (Чуковский с нежностью описывал его чистый и строгий кабинет). И квартира его отрочества – в главном здании училища – была весьма сродни его душе: как эти классные комнаты не были приспособлены для жизни (разве что инопланетянину могло быть уютно среди всех этих выпуклостей и выемок) – так и эта бешеная художническая душа, одержимая фантастическими маниями и фобиями, казалась себе инопланетной гостьей.

В 1902 году, 8 марта, родилась Лидия-Елизавета – вторая сестра Пастернака. Именно ее приезда из Лондона будет ждать Пастернак в свои последние минуты – но ее впустили в СССР лишь через два дня после его похорон.

2Цветаева в письме к чешской подруге Тесковой сетовала на то, что у нее нет времени написать собственное «Младенчество» – лет до шести. Подробнейшие воспоминания именно о младенческой поре оставили и Ходасевич, и Белый, и Мандельштам. О причинах внимания к предначальной, чуть не пренатальной поре сам Пастернак писал в пору зрелости: «Так начинают. Года в два от мамки рвутся в тьму мелодий, щебечут, свищут – а слова являются о третьем годе». Дословесный период – существеннейший; в нем закладывается все, что потом будут мучительно выражать словами, вечно сетуя на их недостаточность.

«Ощущения младенчества, – читаем в „Людях и положениях“, – складывались из элементов испуга и восторга. (…) Из общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания сердца жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое». Здесь основа пастернаковского странного самоотождествления с Христом, которое началось у него задолго до знакомства с собственно христианскими текстами. Удивительно, насколько устойчивым оно оказалось: с Христом ассоциирует себя и Юра Живаго, и многие современники ставят в упрек Пастернаку эту фантастическую гордыню. Между тем Пастернак тут был не одинок – он следовал за эпохой; то Христом, то Дионисом воображал себя Ницше, были такие галлюцинации и у Врубеля (который бывал у Пастернаков и, возможно, придал своему Демону черты юного Бориса). В три-четыре года Боря этих имен слыхом не слыхал, – но ведь в детстве он и не формулировал своей веры. Это впоследствии у него появилась мысль об искупительной жертве, выросшая из мучительного чувства жалости к родителям, которые умрут раньше. Мысль о преодолении смерти – главная и самая болезненная в истории человечества, и Пастернак болен ею с первых лет. Сознание безграничности своих сил – главное, что в нем осталось от детства; потому-то он и говорил всю жизнь о необходимости взваливать на себя великие задачи.

О том, был ли Пастернак крещен в детстве, существуют разные свидетельства. Сам он неоднократно сообщал разным корреспондентам и собеседникам, что няня его крестила; по другим его признаниям выходит, что она лишь отвела мальчика в церковь, где священник окропил его святой водой, и сам Пастернак ретроспективно воспринял это как крещение. На такой серьезный акт, как крещение ребенка, нянька, конечно, не могла решиться самостоятельно; важно, что сам Пастернак считал себя крещеным и мерил себя этой меркой с младенчества.

И все же для него истинным «ковшом душевной глуби» было не детство, а отрочество – может быть, отчасти потому, что, по его собственному признанию, у него все происходило с опозданием. Как писал Честертон, чем выше особь, тем дольше длится ее детство. Подробнее всего о первых сознательных годах рассказано в «Охранной грамоте», написанной в 1930 году, когда сорокалетний автор подводил предварительные итоги неудавшейся, как ему казалось, но от этого не менее прекрасной жизни.

Среди событий, ярче всего запомнившихся одиннадцатилетнему Пастернаку, – парад дагомейских амазонок в Зоологическом саду. Дагомея (ныне Бенин, в 1900–1975 годах французская колония) – африканское государство, король которого путешествовал под охраной из восьмисот женщин, давших обет безбрачия. Дагомейских амазонок показывали в Москве в Зоологическом саду в апреле 1901 года, во время пасхальных гуляний. Сам Пастернак в «Грамоте» рассказывает об этом ярчайшем эротическом впечатлении детства так: «Первое ощущенье женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан. Раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидел на них форму невольниц». Именно этот эпизод имеет в виду Пастернак, говоря, что «с малых детских лет» он был «ранен женской долей». Каламбур насчет «форм» сомнителен, – но первым шоком от встречи с полузапретной женской красотой было для Пастернака именно впечатление от рабынь. Отсюда и неизменный садомазохистский мотив, которым тема любви будет впоследствии сопровождаться в его творчестве. «Вне железа я не мог теперь думать уже и о ней и любил только в железе, только пленницею, только за холодный пот, в котором красота отбывает свою повинность. Всякая мысль о ней моментально смыкала меня с тем артельно-хоровым, что полнит мир лесом вдохновенно-затверженных движений и похоже на сраженье, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я разумею то, чего не знают дети и что я назову чувством настоящего» («Охранная грамота»). В мировой литературе мало столь откровенных признаний насчет истинной природы своей сексуальности. Любовь – и, как мы увидим впоследствии, творчество – для Пастернака немыслимы без несвободы, муки, надрывного сострадания к пленнице.

Отчасти это отношение к женщине – толстовское, впервые названное по имени в романе «Воскресение»: «И ему было жалко ее, но, странное дело, эта жалость только усиливала вожделение к ней» (1, XVII). Он может полюбить только женщину с трагической судьбой, с «драмой»; любовь где-то рядом со смертью. Этот же мотив развивается в «Охранной грамоте»: «Летом девятьсот третьего года в Оболенском, где по соседству жили Скрябины, купаясь, тонула воспитанница знакомых, живших за Протвой. Погиб студент, бросившийся к ней на помощь, и она затем сошла с ума, после нескольких покушений на самоубийство с того же обрыва».

Скрябин жил в самом деле неподалеку от Оболенского, близ Малоярославца, где Пастернаки проводили лето. В лесу, где Боря с Шурой играли в индейцев, было слышно, как на ближайшей даче кто-то сочиняет прямо за роялем. «Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений».

Леонид Осипович свел с композитором знакомство и брал старшего сына на прогулки со Скрябиным. Долгие, тревожные, розовые летние закаты были совсем не такими, как теперь, – вернее, они-то были теми самыми, но смотрели на них другими глазами. Времена были символистские, люди жили большими ожиданиями, каждый звук и запах казался им откровением – болезненная восприимчивость окрасила все детство Пастернака. Он рассказывал близким, что во время прогулок композитор с живописцем спорили, все ли позволено творческой личности; Скрябин доказывал, что у сверхчеловека – каков истинный художник – своя мораль, а Леонид Осипович – что на художника распространяются обычные нравственные законы. Боря, к стыду своему, был тогда на стороне Скрябина, но в разговор не вмешивался. Леонид Осипович занимал типичную интеллигентскую позицию – слишком, пожалуй, добропорядочную; впрочем, гением он никогда себя не считал, в отличие от сына, который – по силе переживаний и широте возможностей – всегда подспудно догадывался о чем-то таком и потому всегда нуждался в колоссальном смирении, чтобы подавить такую же колоссальную, хоть и безобидную гордыню.

3Следующим эпизодом, для Пастернака во всех смыслах переломным, было очередное романное совпадение в его жизни – и как, в самом деле, не испытывать страсти к таким совпадениям, когда они идут сплошной чередой! 6 августа 1903 года Преображение Господне: в этот день тринадцатилетний Пастернак отпросился у родителей в ночное вместе с местными девушками. Даже самые роковые эпизоды в его биографии подсвечены нереальной красотой, мистическими параллелями и женским состраданием – «смягчи последней лаской женскою мне горечь рокового часа»; удивительно, до какой степени все темы «Августа» отчетливы в его биографии уже в отроческие годы! Был конец лета, та лучшая его пора, когда, как писал Пастернак в двадцать седьмом году жене, небо словно дышит полной грудью, но реже и реже. Был летний вечер. Леонид Осипович собирался писать картину «В ночное» – молодаек в ярких платьях, на стремительно несущихся конях, на фоне летнего заката, напоминающего блоковский «широкий и тихий пожар». Работать он любил с натуры – вся семья помогала устанавливать мольберт на холме напротив луга, куда гнали коней. Борис сел на неоседланную лошадь, она понесла и сбросила его, прыгая через широкий ручей. Над мальчиком пронесся целый табун – семья все видела, мать чуть сознание не потеряла, отец кинулся к сыну. Лошади, промчавшиеся над ним, его не задели, да и при падении он отделался сравнительно легко – так по крайней мере казалось: только сломал бедро.

Его перенесли в дом. Борис был без сознания. Ночью начался жар. В Оболенском отдыхал хирург Гольдинер, немедленно наложивший повязку, – однако к вечеру следующего дня стало ясно, что без постоянного врачебного надзора не обойтись. Леонид Осипович поехал в Малоярославец за врачом и сиделкой – и на обратной дороге увидел за лесом зарево. Первая его мысль была – что горит его дача и что сына, с тяжелой гипсовой повязкой, некому вынести из дому! Только когда доехали, стало видно, что дотла сгорела дача Гольдинера. Соседняя, пастернаковская, – уцелела. Леонид Осипович в ту ночь поседел. К замыслу картины «В ночное» он более не возвращался.

Борис Пастернак вспоминал в прозаическом наброске 1913 года, что, очнувшись в гипсе, все переживал и повторял ритмы галопа и падения – и впервые открыл для себя, что слова тоже могут подчиняться музыкальному ритму. Это и было его преображением – он проснулся поэтом и музыкантом; на самом деле, конечно, давно умел и любил играть на рояле да и рифмовал что-то для домашнего употребления, – но ему важно подчеркнуть именно мотив Преображения. Потому что речь идет о дне Преображения Господня. После этого иной читатель вправе с некоторым ужасом спросить: он что, действительно воображал себя Богом?

В «Докторе Живаго» есть явно автобиографический эпизод, отданный Нике Дудорову. «Ему шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Он был странный мальчик. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам. „Как хорошо на свете! – подумал он. – Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он – это я. Вот я велю ей, – подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), – вот я прикажу ей“, – и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: „Замри!“ – и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку».

Пастернак излагает эту историю без иронии. Более того, в романном тексте есть у нее и важная параллель – стихотворение «Чудо», к которому мы не раз еще вернемся: это поэтически обработанная Юрием Живаго история о бесплодной смоковнице, проклятой Христом. Там ясно противопоставлены человеческая воля и законы природы: при всей своей «любви к природе» (о школьническое сочетание!) Пастернак четко противопоставлял ее человечности. Человек может и должен приказывать смоковнице и осине – ибо ему даны понятия добра и зла; Христос требует от смоковницы плода – и если она не может утолить его голода и жажды, то и законы природы не служат оправданием. Осина – дерево символическое в русской православной традиции, «Иудино древо». Не зря Дудоров приказывает осине именно замереть – то есть словно возвращает ей достоинство. Нет сомнения, что подобные эксперименты над окружающим миром ставил и подросток Борис Пастернак, проверяя свое могущество. Впрочем, почти всякий большой поэт в детстве воображает себя Богом, только не все признаются: Гумилев, например, называл себя колдовским ребенком, «словом останавливавшим дождь», – и действительно, есть свидетельства о его детских экспериментах: однажды он добился-таки своего, дождь перестал по его слову; легенда более чем характерная.

У Честертона (мы еще не раз его упомянем, ибо разговор о христианстве в XX веке без этого имени немыслим) есть странный рассказ «Преступление Габриэла Гейла» – герой которого Герберт Сондерс стал отдавать приказания двум каплям дождя, бегущим по стеклу. Капля, на которую он поставил, побежала быстрей, – что послужило для него окончательным доказательством своей божественности и вытекающей из этого вседозволенности. Чтобы исцелить героя, поэту Габриэлу Гейлу пришлось пригвоздить его к дереву вилами (к счастью, без ущерба для здоровья Сондерса). Только убедившись в своей неспособности освободиться от вил, герой понял, что он не Бог, и вернулся в трезвый рассудок. Честертон жизнь посвятил борьбе с ницшеанством, со сверхчеловеческой гордыней – и потому его позиция вполне объяснима: любой, возомнивший себя Богом, был для него прежде всего пошляком. Но тот, кому так знакомо это состояние, должен был через него пройти. Стало быть, он пишет и о собственном, хоть и преодоленном опыте. Пастернак, как мы покажем ниже, относился к Ницше скептически (значительно лучше – к Вагнеру, хотя и к нему с годами охладел). Но его гордыня имеет совсем иную природу, нежели описанная Честертоном. Вся пастернаковская христология, основы которой закладывались в детстве, свидетельствует о том, что в потенции Христом может стать каждый; не зря он наделит своего Юрия Живаго стертой индивидуальностью, заурядной внешностью и той покорностью Промыслу, которую принимают за безволие.

Если бы Пастернак в отрочестве больше интересовался Ветхим Заветом, его внимания не мог бы не привлечь эпизод из Книги Бытия (32:23 и далее). «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до наступления зари; и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним». В работах О. Раевской-Хьюз, Б. М. Гаспарова, А. Жолковского тема «комплекса Иакова» у Пастернака рассмотрена детально; Пастернак узнал бы о себе много нового.

«Я в сущности нечто вроде святой троицы. Индидя выдал мне патент на звание поэта первой гильдии, сам я, грешный человек, в музыканты мечу, вы меня философом считаете, но я боюсь, что все это вызвано не реальными, наличными достоинствами, а скорее тем, что установилось общее мнение такого рода». Индидя – брат Леонида Осиповича Александр. Писано 13 июля 1907 года, родителям, за границу. И в этой шутке только доля шутки.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?