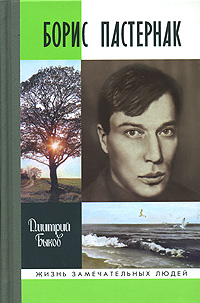

Текст книги "Борис Пастернак"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 21 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]

Лето.

Май иль июнь.

Паровозный Везувий под Лодзью.

В воздух вогнаны гвозди.

Отеки путей запеклись.

(Тут все живо и узнаваемо – Пастернак любил железную дорогу и жару.)

В стороне от узла

Замирает

Грохочущий отзыв:

Это сыплются стекла

И струпья

Расстрелянных гильз.

Это уже пошла литература, а дальше нечто невыносимое:

Началось как всегда.

Столкновенье с войсками

В предместьи

Послужило толчком.

Были жертвы с обеих сторон.

Но рабочих зажгло

И исполнило жаждою мести

Избиенье толпы,

Повторенное в день похорон.

Рабочих… зажгло и исполнило жаждою мести… полно, та же ли это рука, которая писала «в воздух вогнаны гвозди, отеки путей запеклись»?

4Безоговорочно лучшее, что есть в цикле, – это «Морской мятеж», в котором двойное зрение Пастернака времен «Девятьсот пятого года» наглядно, как нигде. Невозможно при виде моря не вспомнить того, что написал о нем Пастернак: это и есть первый признак гениальной поэзии – представить себе нельзя, что когда-то не было в русской поэтической маринистике первых пяти строф «Мятежа». Тут все живое, все по памяти, все – из Одессы… и что же, боже мой, начинается потом! То есть и восстание на «Потемкине» написано на добротном пастернаковском уровне, даже и с довольно точными интонациями («Я зачем к тебе, Степа, – каков у нас старший механик?»). Но разве сравнится оно с этим разгулом и грохотом, для которого так хорош взятый с самого начала пятистопный анапест:

Приедается все.

Лишь тебе не дано примелькаться.

Дни проходят,

И годы проходят,

И тысячи, тысячи лет.

В белой рьяности волн

Прячась

В белую пряность акаций,

Может, ты-то их,

Море,

И сводишь, и сводишь на нет.

Ты на куче сетей.

Ты курлычешь,

Как ключ, балагуря,

И, как прядь за ушком,

Чуть щекочет струя за кормой.

Ты в гостях у детей.

Но какою неслыханной бурей

Отзываешься ты,

Когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор

Свирепеет от пены и сипнет.

Расторопный прибой

Сатанеет

От прорвы работ.

Все расходится врозь

И по-своему воет и гибнет

И, свинея от тины,

По сваям по-своему бьет.

Пресноту парусов

Оттесняет назад

Одинакость

Помешавшихся красок,

И близится ливня стена,

И все ниже спускается небо,

И падает накось,

И летит кувырком,

И касается чайками дна.

Гальванической мглой

Взбаламученных туч

Неуклюже,

Вперевалку, ползком,

Пробираются в гавань суда.

Синеногие молньи

Лягушками прыгают в лужу,

Голенастые снасти

Швыряет

Туда и сюда.

После этого совершенно необязательно было излагать историю потемкинского мятежа, потому что вот он – истинный образ стихии, вышедшей из повиновения: «Ты в гостях у детей. Но какою неслыханной бурей…» Девочка из другого круга в гостях у чистеньких «господских» детей – этот архетип народолюбивой детской литературы встретится у него потом в «Докторе». «Домой» – то есть к нормальному фону и состоянию вещей, к катаклизму! – это и есть подлинно пастернаковское, почему всякая революция (и война) представлялась ему возвращением к настоящему порядку вещей, от которого, как от нулевого уровня, надо отсчитывать.

По признаниям самого Пастернака, которые цитирует его сын, труднее всего писались две последние главы – потому что в них должны были заключаться, что называется, выводы или хоть намеки на общий сюжет. Между тем поэма так и осталась циклом набросков, не сложилась в целое – да сложиться и не могла, и единственным ее сюжетом остается история о том, как взрослый Пастернак ревизует воспоминания Пастернака-отрока. Нет главного, что у Пастернака всегда особенно интересно: смысла происходящего. Непонятно, что все это было и чего ради. О революции семнадцатого Пастернак написал как очевидец и сказал о ней все, что можно было добыть из области трудноуловимого и неопределенного. О революции пятого года он этого не сказал и сказать не мог – разве изложил события со своей старой символистской точки зрения, показав революцию как явление, возникающее помимо воли масс и часто вопреки ей. Что это такое, почему потемкинские матросы терпят-терпят унижения – и вдруг не выдерживают? Почему студенты кидаются митинговать, а пролетарии – строить баррикады? Гнет стал невыносим? Или почувствовали слабину власти – решили, что «теперь можно»? Да нет никаких внешних причин, сами потом изумляются. Есть падение неба на землю, и все.

В критике «Девятьсот пятый год» был встречен приветливо – существовала еще инерция хвалить почти все, что выходило из-под пера Пастернака, не особенно свирепствовал РАПП, вызывали уважение попытки интеллигентов писать о революции, превращать хронику в стихи и наоборот… ЛЕФ объявил «Девятьсот пятый год» своей большой удачей. Они всегда относились к творчеству как истинные коллективисты: промах есть частный промах, успех есть общий успех. Горький в октябре 1927 года писал Пастернаку, что в этой вещи поэт стал классичнее, что это серьезное завоевание и что особенно хороши две последние главы, которые Пастернак терпеть не мог. Это у них с Горьким повторялось из года в год – полное, нарочитое несовпадение; и в самом деле – Горький всю жизнь стремился стать интеллигентом (но так, чтобы не поссориться с народом), Пастернак стремился перестать им быть (но так, чтобы не отречься от травимого класса). Горький обожал материальные проявления культуры, собирал книги и картины, коллекционерствовал, – Пастернак обожал терять все материальное и не придавал ему большого значения. Горький, по точному замечанию Чуковского, обладал всеми чертами своего Ужа и всеми демагогическими приемами своего Сокола – тогда как Пастернак, всю жизнь защищая Ужей и Дачников, в действительности вел себя совершенным Соколом и не дорожил ни покоем, ни комфортом. Возможно, мешало и то, что каждый по-своему актерствовал и нуждался в благодарном зрителе, и оба слишком хорошо знали приемы этого актерства, чтобы быть друг для друга благодарными зрителями.

Что до авторских оценок «Девятьсот пятого года», – есть замечательное письмо к Цветаевой, полное истинно пастернаковского сочетания самоуничижения и гордыни, которое находим во множестве его писем и устных высказываний. Замечая, что истинно верное отношение к «Девятьсот пятому году» лежит где-то между цветаевским ее приватным неодобрением в разговоре с Асей и похвалами в письмах к Пастернаку, – он пишет: «Этим сказано не то, что вещь – посредственна, а то, что область, в которой можно и надо ее судить, – где-то в стороне, может быть – впереди, и уже по тому одному – гадательна. Завуалированные же осужденья Савича, например, или, еще больше, – Эренбурга меня именно оттого и не трогают, что в их существованьи нет узла, как в твоем и моем, который эта вещь пытается помочь распутать. Один человек тут очень хорошо и неожиданно выразил то, что составляло основную корысть этой книжки. Провести в официальный адрес нечто человечное, правдивое и пр. было задачей едва мыслимой. Если бы это сделали еще два-три человека, лающий стиль официалыцины был бы давно сорван. Но представь, этот мой опыт уже благотворно отразился на некоторой части последних работ Маяковского и Асеева». Как знать, может, это и так – во всяком случае поэма «Хорошо» вышла интимней, человечней «Ленина», и есть в ней не только «Моя милиция меня бережет», но и «Две морковинки несу за зеленый хвостик». Фрагмент из этого письма проливает свет на то внутреннее задание, которое давал себе Пастернак: закрепить за собой – и товарищами – право выражать политическую лояльность нелояльным языком и с личными интонациями. Есть классическое определение социалистического реализма, приписываемое то Стеничу, то Олеше: «Лесть начальству в доступной для него форме». Пастернак пытался обставить флажками («вышками», из письма к Черняку) хотя бы право выбора формы. Задача эта была чисто стратегической – и в этом смысле поэма свое дело сделала.

51926 год был для Пастернака на редкость тяжел: помимо эпистолярного романа с Цветаевой (о котором речь чуть ниже), на него обрушилась тьма бытовых, семейных и политических неурядиц. Теща, Александра Николаевна, тяжело болела после падения (влезла на стул достать игрушку внуку, игрушки лежали на зеркальном шкафу, она упала, ушибла позвоночник – эта история попала потом в «Записки Живульта» и почти без изменений – в «Доктора Живаго»). После ушиба развилась опухоль позвоночника, в Ленинграде оперировать не брались, соглашался только Бурденко, и то после долгих хлопот. Тещу перевезли в Москву. Тесть остался в Ленинграде, Пастернак через давнего знакомца Льва Левина, работавшего в кремлевской больнице, доставал ему лекарства. Через другого старого приятеля – Пепу Збарского (он был теперь большая шишка, бальзамировал Ленина и следил за состоянием тела) – Пастернак хлопотал о выезде за границу, желая увидеться с Цветаевой; его не выпустили, разрешили ехать только жене с сыном. Они отправились в Берлин 22 июня 1926 года. Борис Леонидович поручил их там заботам Раисы Ломоносовой, о которой стоит сказать подробнее. Женщина эта сыграла в жизни Пастернака большую и светлую роль – если уж искать прототипов Евграфа Живаго, то среди таких вот внезапных благодетелей обоего пола. Ломоносова была женой советского инженера, возглавлявшего представительство российских железных дорог в Берлине (до этого он был членом Временного правительства). Она увлекалась литературой, благоволила литераторам и играла роль своеобразного посредника между советской словесностью и буржуазной прессой. Интересные новинки она присылала в Россию для перевода, интересные русскоязычные тексты пыталась размещать за рубежом. Особенно дружила она с Чуковским, и Чуковский – тоже тихий ангел-хранитель, всегда державшийся на расстоянии, – порекомендовал ей Пастернака: человек очень талантливый и добросовестный. Она прислала ему на перевод несколько посмертно опубликованных уайльдовских текстов и – сразу же – аванс. Для Пастернака эта внезапная денежная помощь была манной небесной – он только что заплатил за паспорт жены 200 рублей против прежних 30 (вместо железного занавеса сначала планировалось устроить золотой). Ломоносова также просила у Пастернака книгу – он отправил ей через Женю только что вышедший сборник «Рассказы». Ломоносова потом помогала ему многажды, и писал он ей всегда искренне, почти исповедально. В Берлине она ласково приняла Женю, прозвала ее «Мадам Рин-Тин-Тин» (была такая серия американских фильмов про овчарку).

Сочиняя «Лейтенанта Шмидта», заканчивая «Девятьсот пятый год» и ища приработка, Пастернак весь двадцать шестой год еще и выясняет отношения с женой, умоляя: «Суди меня справедливей, чем это у тебя в обычае». Претензии у нее вызывал не только тот факт, что он полюбил Цветаеву и состоит с ней в пылкой переписке, но прежде всего то, что не может разобраться в собственном душевном хаосе. Сам он все отлично понимал: «Когда-нибудь каждый из нас осядет и рухнет. Я же именно так: ни от молнии, ни от пожара, ни потрясенья. Не от внешних, не от мировых причин. Но по своей собственной вине. По вине запущенья, вопившего годами о ремонте, о вскрытьи рам, об обновленье. По той причине, что вопль этот постоянно подавлялся».

Это довольно точная картина его душевного состояния в 1926 году. Следовало разобраться в себе. Вдобавок лето было жаркое, душное – «Ад, кровь кипит, плохо сплю, никаких радостей, боюсь, что ничего не сделаю». Тещу в московской квартире Семена Лурье мучили клопы: днем она героически терпела болезнь и ни на что не жаловалась, ночью, одурманенная снотворными, не могла спать из-за насекомых. Наконец ее устроили в больницу имени Семашко – но она в последний момент испугалась операции и отказалась; Бурденко и сам отложил операцию до конца августа. Потом ее перенесли на осень. Операция помогла, Александре Николаевне стало лучше – она прожила еще два года.

Одинокое лето в городе проходило на этот раз в борьбе с соблазнами (Цветаева писала, что на месте Пастернака непременно уступила бы соблазну – видимо, ей это казалось более натуральным, менее фальшивым; он этого не понимал). В письмах шло бесконечное выяснение отношений с Женей. «Физиологически до тошноты не могу представить себе, что два письма с одинаково произнесенным именем к одному человеку будут направляться по одному пути и назад с разделенной и частично розданной душой и судьбой», – пишет она о своих и цветаевских письмах, не боясь уязвлять мужа и такими словами, как «гнусность» («эгоизм» вообще мелькает с частотою частокола). Он клялся в ответ, что остается верен ей и сыну. Сказать, чтобы он не обижался, тоже нельзя: «Неужели ты думаешь опять строить жизнь на моей вине и раскаяньи?» Она не думала, эта фраза ее несколько отрезвила, с конца августа тон ее писем смягчился. Вскоре она сообщила ему, что на курорте, в Поссенхофене, получила предложение руки и сердца от немецкого коммерсанта Пауля Фейхтвангера (брата писателя, которого тогда в России еще не знали) – и решительно отказала. Теперь они были квиты, семейный мир восстановлен.

Все это время его страшно раздражала распаренная, жаркая, мещанская Москва – и в особенности разраставшееся еврейское население: «Как всегда тяжко и сложно будет нам с тобой: кругом почти сплошь жидова и – это надо послушать – словно намеренно в шарж просятся и на себя обличенье пишут: ни тени эстетики. Стоило ли Москву заполонять! Скоро десятый год, хоть бы говорить и вести себя с тактом научились! (То, что Пастернак говорит о „десятом годе“, – ясно указывает на то, что революцию он воспринимал отчасти как еврейский реванш, как стремление вырваться за черту оседлости, – но вот вырвались, а что дальше? – Д. Б.) И безысходное по неутешности сознанье, что за самого последнего, уже на грани обезьяны, за все его безобразье – ты до конца дней – ответчик. Он будет грушу есть и перекашиваться в ужимках – а ты нравственно отдуваться за его крикливое существованье. На это же обречен и мальчик. Иногда я содрогаюсь от того, что наделал!» (письмо от 27 августа).

Почти одновременно, в 1928 году, он пишет Горькому: «Мне, с моим местом рожденья, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влеченьями не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. (…) Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезываю свою роль и долю». Да конечно, не только в языке—в котором избыточную вольность ему тут же поставили бы в вину как неграмотность, – он был вынужден урезывать себя; как еврей, он слишком долго не мог с полной откровенностью высказываться о русском пути и русском государственном устройстве: это было бы мнение чужака. Даже признавая в начале тридцатых, что судьба государства и народа стала его судьбой, он не может не чувствовать себя чужим на этом празднике жизни, пусть и сомнительном; желая разделить со страной ответственность за ее выбор, он постоянно опасается, что к этому-то его и не допустят. Мысли эти часто тревожили его в конце двадцатых – и, возможно, одним из важных факторов, заставивших его позитивно отнестись ко многому в советской жизни, был как раз ранний советский интернационализм, когда не обязательно стало принадлежать к титульной нации, чтобы чувствовать себя полноправным гражданином страны: не ради привилегий, а именно ради того, чтобы разделять ответственность.

Впрочем, скоро он утешился. В тот же описываемый им день, когда он посетил на даче своего приятеля Лейбовича (женатого на сестре Фанни Збарской), в то воскресенье, когда злился на «жидову», толкающуюся на Ярославском вокзале, – у него внезапно появился шанс зауважать себя. У него не было другого способа восстановить жизненные силы и сбросить усталость, как выехать ненадолго на природу, просто полежать где-нибудь «в траве, меж диких бальзаминов», «руки запрокинув»… тут пришлось довольствоваться «безотраднейшей, шашечной дачной просекой», но в следующее мгновенье на него снизошла благодать. «Я живо вспомнил с детства меня преследовавшее своей неуловимою силой „чувство природы“ (очень неточное, ничего не выражающее понятье), которое сейчас раскрывать в подробностях не стану, далеко бы завело. Я вспомнил отчаянье, которым всегда у меня сопровождалось это чувство: (…) казалось, творческого долга ей никогда ни в малой степени не уплатить. Вдруг мне вспомнились строки:

Луга мутило жаром лиловатым,

В лесу клубился кафедральный мрак.

В первый раз в жизни я понял, что что-то в этом отношеньи сделано, что какие-то хоть полслова этому тридцатилетнему волненью отдали точную дань. Впервые в жизни я, на мгновенье, испытал какое-то подобие удовлетворенности».

25 сентября Женя с сыном, которого родители Пастернака прозвали Жененком, выехала в Москву. С ними ехал возвращавшийся из-за границы Пепа Збарский, так что на таможне осложнений не возникло (Пастернаку везли много эмигрантской прессы и книг). По замечанию сына, Пастернак любил продлевать проводы и встречи – провожать уезжающих до первой станции, гостей встречать на последней. Жену и сына он встретил в Можайске – и был лишний раз удручен сравнением мерзости советского пригородного поезда с роскошью международного. Сын, по его словам, очень вырос и облагородился. Маленький Женя все повторял: «Сын ехал к отцу, а отец приехал к сыну!»

К 1927 году он закончил две части «Шмидта» и вчерне набросал третью, лучшую.

Глава XV

1926–1927. «Лейтенант Шмидт». Ширь весны и каторги

1В 1927 году Пастернак с радостным облегчением раздает книги по истории революции пятого года: приносит Брикам стопку брошюр о восстании на крейсере «Очаков», возвращает Чернякам специально подобранную Яшей литературу о Московском восстании. Окончены две поэмы – «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт».

В начале двадцать седьмого опальный Троцкий, числившийся тогда главконцесскомом (вот куда задвинули былого наркомвоенмора, главного трибуна революции), вдруг собирает у себя группу писателей – в том числе Пастернака, Асеева, Третьякова (Маяковского, по свидетельству Катаняна, в это время нет в Москве; весь двадцать седьмой он действительно ездил, – но трудно себе представить, чтобы подчеркнуто лояльный к партии Маяк пошел к Троцкому для беседы, даже случись он в это время в городе). Троцкий вдруг спросил у Пастернака: «Это вы искренне – „Шмидт“, „Девятьсот пятый год“?» По свидетельству Асеева, Пастернак в ответ прогудел: «Ну, знаете, на такие темы я не разговариваю даже с близкими родственниками!» Ответ – в пастернаковской системе ценностей – безупречный: тут и уход от прямого вопроса, и фронда, всегда приятная собеседнику, в особенности опальному. В наше, мол, время и стены слушают…

Зачем Троцкий собирал ЛЕФов, демонстрируя им при этом полное пренебрежение к литературе и, по свидетельству того же Асеева, «все валя в одну кучу»? Зачем вдруг задал Пастернаку вопрос об искренности «Шмидта»? Легко предположить, что он прощупывал ЛЕФ на предмет создания нового оппозиционного фронта – ибо, толком не разбираясь в словесности, хорошо понимал, что ЛЕФ с его радикальной революционностью скоро окажется в опале. Так оно и вышло – уже летом двадцать седьмого начнутся публичные покаяния, «биения себя в грудь», раскол; революционная аскетическая утопия, неразрывно связанная с именем Троцкого, к двадцать седьмому себя изжила окончательно. Ясно было, что строится нечто совсем иное. Троцкий-то, четыре года назад упрекавший Пастернака в отрыве от жизни, в двадцать седьмом хорошо понимал, куда все поворачивает; ему интересно было – понимает ли Пастернак?

Если попытаться всерьез ответить, насколько искренен был Пастернак, сочиняя «Шмидта», – приходится признать, что Борис Леонидович выступил пионером серии «Пламенные революционеры». Была такая в шестидесятые – восьмидесятые годы, выходила в «Политиздате» и оплачивалась по высшему разряду. Прошли через нее все писатели-диссиденты: Аксенов, Гладилин, Окуджава… Среди «пламенных революционеров» прошлого вполне можно было найти приличного человека – рыцаря идеи, наименее ответственного за зверства ленинцев-сталинцев или тупость их наследников. Окуджава писал про Пестеля, Гладилин – про Робеспьера… Серии «Пламенные революционеры» в двадцать пятом году, когда Пастернак начал работу над историческими поэмами, не было, но страна нуждалась в истории, срочно отыскивала героев, канонизировался любой пропагандист, самими же рабочими и убитый. Фигуры вроде лейтенанта Шмидта или руководителей восстания на «Потемкине» становились, как сказали бы теперь, культовыми. При всем том они являли собою почти идеальный компромисс между официозным заказом и рыцарственностью первых лет революции. Шмидт представлялся лучшим кандидатом для революционной поэмы – Пастернак находил в нем собственные черты, и не ошибся: через тридцать лет после окончания поэмы он почти дословно повторил последнее слово Шмидта на суде (в письме к правлению Союза писателей). Цветаеву разозлил именно выбор героя: ей казалось, что Пастернака не видно. «В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в тени этой маленькой фигуры, заслонен ею». «Маленькая фигура», «трогательный, но безнадежный» – так сказать о Шмидте было вполне в цветаевском духе; конечно, он не был героем в цветаевском, эсеровско-античном понимании героизма. Надо было брать Каляева! Такой совет она и дала Пастернаку, сославшись на мнение мужа, выросшего в семье эсеров. Но до чего надо было не понимать замысла, чтобы давать такие рекомендации! В некотором смысле Пастернак и Цветаева соотносятся именно как Шмидт с Каляевым, интеллигент с эсером-боевиком; поэтические их тактики различаются так же. Темой поэмы было заложничество интеллигента. «Превращение человека в героя в деле, в которое он не верит, надлом и гибель» – авторская формулировка из письма к Цветаевой. Пастернака занимал именно примат морали над идеологией: предать матросов для Шмидта оказалось страшней, чем изменить присяге. Он возглавляет восстание, отчаявшись убедить восставших в его бесперспективности, – выбор совершенно пастернаковский и к революции прямого отношения не имеющий.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?